Полная версия

Смена Парадигмы Жизни: Новые ответы на старые вопросы

В сороковые годы прошлого века блестящий американский математик и инженер Клод Шеннон разработал Математическую Теорию Информации. В рамках этой теории, как уже было сказано, Информационная энтропия – это не что иное, как мера новизны (или, по-научному, степень устранения неопределённости некоторой системы):

Энтропия Информации – это субъективная мера её новизны.

В Математической Теории Информации даётся определение также и количеству Информации – оказывается, это просто степень неожиданности…

– Неожиданности чего?

– Неожиданности события.

– Минутку, минутку… Но для меня определённое событие может быть совершенно неожиданным, а для другого человека – ничего нового!

– Совершенно верно, это и требовалось доказать: Информация субъективна!

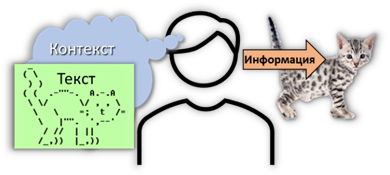

В том, что такое событие, мы обстоятельно разберёмся в Части Второй этой книги, а сейчас введём лишь понятие Текста (именно вот так – тоже прописью и с большой буквы):

Текст – это объективно существующий физический носитель, каким-либо образом отражающий определённые изменения параметров и/или свойств Материи.

То есть Текст – это, конечно же в том числе и привычный нам текст в виде букв, слов и предложений, но это также и:

• доносящиеся из открытого окна звуки музыки;

• и странные следы на песке у реки;

• и переданная марсоходом фотография поверхности Марса;

• и разносящийся по дому запах подгоревшего пирога;

• и измеряемые в битах и байтах данные (заметьте, не Информация, а именно данные!), хранящиеся в памяти компьютера;

• и многое, многое другое, что мы (субъекты) можем каким-либо образом принимать и интерпретировать.

Теперь разберёмся, что такое «принимать» и «интерпретировать»:

– Где ты была сегодня, киска?

– У королевы у английской.

– Что ты видала при дворе?

– Видала мышку на ковре!

(С. Маршак)

Как видим, киска на приёме у королевы пришла лишь к одному единственному выводу – что с голоду в королевском дворце не помрёшь, даже если эти двуногие не будут кормить.

В то же время третья фрейлина королевы вынесла из всего приёма лишь вывод, что в наступающем году определённо будут носить платья с высокой талией.

А вот Голландский посол был не на шутку встревожен одной необычайной догадкой – что у английской королевы появился новый фаворит, и теперь крупный заказ Королевского Адмиралтейства оказался под вопросом.

Как же так, ведь все эти три субъекта принимали один и тот же объективно существующий Текст (сбор придворных в зале, светские разговоры в ожидании выхода королевы, торжественное появление первой особы, церемониальные приветствия и т. п.), верно? Верно, принимали они одно и то же, только вот интерпретировали его по-разному, в зависимости от своего субъективного Контекста.

Поэтому, как вы уже догадались:

Контекст – это совокупность всех знаний и представлений субъекта о себе самом и об окружающем мире (Вселенной).

И, таким образом:

Интерпретация – это акт анализа объективного Текста в рамках субъективного Контекста.

В нашем примере:

• Контекст киски из всего Текста (королевского приёма) отфильтровал только мышку на ковре.

• Контекст легкомысленной фрейлины оставил в памяти лишь платья с высокой талией.

• Контекст Голландского посла привёл его к выводу о новом фаворите королевы.

Заметим для себя, что при каждом последующем повторении одного и того же события количество Информации (то есть степень неожиданности) для нас довольно быстро падает. Это происходит оттого, что каждая новая порция Информации (при условии отсутствия склероза) пополняет/обогащает наш Контекст – мы расширяем наши знания.

Итак, что же мы для себя прояснили:

• Текст объективен – это всегда какие-то «данные на физических носителях»2;

• Контекст субъективен – это то, что мы в обиходе называем «нашими знаниями и умениями»;

• Информация тоже субъективна – это по сути то, что мы называем «новостями» (или «сплетнями»);

• У Информации (как и у Контекста) нет «физического носителя», она существует лишь в сознании различных Живых существ.

По сути, совокупность всех индивидуальных Контекстов (знаний и умений) всего Живого во Вселенной и представляют собой ту самую вторую (субъективную) сторону Реальности. Будем далее называть эту совокупность Миром Информации (выписывая его, как видите, курсивом и с большой буквы).

Таким образом получается, что в рамках парадигмы Большой Жизни Реальность представляет собой два равноправных и дополняющих друг друга мира: Мир Энергии и Мир Информации. А Жизнь является как бы двухсторонней мембраной, разделяющей и организую-щей эти два мира:

• Жизнь, интерпретируя феномены Мира Энергии (Тексты), организует Мир Информации (то есть Обучается – понимает как лучше приспосабливаться к неожиданным изменениям, открывает для себя новые законы и т. п.).

• С другой стороны, Жизнь, используя концепции Мира Информации (знания и умения), в свою очередь организует Мир Энергии (то есть, на начальных этапах просто развивает живую природу, потом по мере её эволюции распахивает поля, возводит города, строит заводы и атомные станции, запускает космические корабли и т. п.).

То есть, обобщая вышесказанное:

Жизнь организует Мир Энергии при помощи Информации, и организует Мир Информации при помощи Энергии.

Запомним и этот вывод – он нам пригодится в Части Второй этой книги.

В чём смысл Жизни?

Теперь, когда у нас сложилось понимание того, что такое Контекст, мы можем довольно легко ответить на вопрос, тысячи лет занимающий умы философов – «в чём смысл Жизни?»

Начнём с того, что вопрос этот звучит довольно туманно: о какой именно жизни в нём идёт речь? Если нас интересует лишь поверхностное «в чём смысл лично моей жизни?», то на это существуют столь же поверхностные (и банальные) ответы-рецепты из рубрики «посадить дерево, построить дом, вырастить сына»… Более глубокий вопрос – о смысле жизни не одного меня-родного, но человечества в целом. Однако и это всё ещё мелковато, ведь Жизнь не сводится к одному лишь человечеству. Действительно, мы как-то забываем, что помимо нас (живых людей) существуют вполне себе живые:

• звери/птицы…

• плюс всяческие там рыбы да прочие «морски гады» …

• плюс разнообразные жуки/комары/тараканы…

• плюс многочисленные растения/грибы/лишайники…

• плюс различные бактерии/вирусы…

• … плюс ещё невообразимое множество самых разных известных и неизвестных науке существ и сущностей, причём не только на нашей Земле, но и на других ещё не открытых планетах и мирах необъятной Вселенной!

На вопрос о смысле такой вот всеобъемлющей Вселенской Жизни (с большой буквы) мы и намерены сейчас отвечать. Интересно?

Из прошлой главы мы помним, что Контекст – это совокупность всех знаний и представлений субъекта о себе самом и об окружающей Вселенной. Давайте рассмотрим Контекст самого простого существа известного всем нам из школьного курса биологии – одноклеточной амёбы (amoeba). Напомним, что это простейшее существо водится на поверхности пресных водоёмов и питается разнообразной органикой, в изобилии там плавающей. Какие у амёбы «знания и представления о Вселенной»?

А вот какие: с точки зрения безмозглых амёб Вселенная состоит из пресной воды (в определённых диапазонах температуры, водородного фактора pH, органических примесей/загрязнений и т. п.) граничащей с воздухом (с определённым разбросом состава и диапазоном температур). Вот и вся Модель Вселенной амёбы! Насколько эта Модель близка к действительности? Определённо – весьма далека, но… она ведь локально работает на все 100%! Вернее, там, где эта Модель Вселенной становится неадекватной (вне границ водоёма) наши амёбы не выживают и, следовательно, не проживают.

В сущности:

Модель Вселенной – это отражение поведенческой схемы, адаптированной Живыми существами для поддержания своего гомеостаза.

Например, при увеличении кислотности воды до определённых пределов амёбы умеют съёживаться (уменьшать площадь поверхности своей мембраны и одновременно её утолщать), что сохраняет им жизнь. При увеличении кислотности свыше определённого предела съёживание уже не помогает и амёбы мученически погибают – это значит, что реальная Вселенная перестала соответствовать Модели Вселенной этих существ.

Ну, хорошо, а как насчёт многоклеточных организмов? Или давайте сразу уже возьмём выше – теплокровных животных? С точки зрения, например, пингвинов, Вселенная необозримо сложнее чем у амёбы: тут есть уже и холодное солёное «море-океян», и разнообразная рыба в этом море, и льды, и хищные косатки да акулы, и конечно же – другие пингвины своего и противоположного пола… Опять-таки, пингвинья Модель Вселенной всё ещё довольно примитивна, отсюда и ареал обитания наших героев – это лишь побережье Антарктиды и самых южных областей соседствующих островов и континентов…

Можно сказать, что на протяжении многих сотен миллионов лет природа запускала бесчисленные «стартапы» – всякие там семейства, классы, виды и подвиды животных, растений, бактерий и т. п., которые фактически всё это время соревнуются между собой за «место под солнцем». У каждого из этих «стартапов» была своя «бизнес-модель» (та самая Модель Вселенной), и чем выигрышнее/адекватнее была эта модель, тем в конце концов выше в пищевой цепочке расположился соответствующий «стартап». То есть, по сути, конкурируют именно Модели Вселенных, и выигрывает наилучшая (наиболее адекватная) из них.

Давайте сразу заметим для себя, в чём разница между обсуждаемым в прошлой главе Контекстом и Моделью Вселенной. Контекст – это штука индивидуальная, это «набор знаний и представлений о себе самом и Вселенной» одного единственного живого существа (одной единственной амёбины или пингвинчика). А Модель Вселенной – понятие более общее, это как бы усреднённый Контекст всех существ какого-то вида (всех амёб или всех пингвинов). Мы ещё будем детализировать эту разницу в Части Второй, а сейчас, для полноты картины введём в употребление ещё один термин:

Коллективная Модель Вселенной – это наиболее адекватное представление о Вселенной, которое смогло сложиться в данной экосистеме.

Ошибочно полагать, что в экосистеме «природа планеты Земля» наиболее адекватная Модель Вселенной сформирована лишь стараниями людей. Нет, Коллективная Модель Вселенной экосистемы Земли – это результат нескольких миллиардов лет эволюции Земной Жизни, начиная с каких-нибудь прокариотов и заканчивая современным человеком. Люди (за исключением моего соседа этажом выше) лишь чемпионы, они смогли выйти на несравнимо более адекватную Модель Вселенной, чем другие известные нам живые существа. И всё же вид Homo Sapiens эволюционно стоит на плечах всех своих пращуров, которые потребляли в пищу растения и животных, которые также стоят на плечах своих пращуров, и т. д. Вот и получается, что наиболее адекватная (Коллективная) Модель Вселенной есть результат коллективной эволюции всей экосистемы.

И теперь вполне логично сделать вывод: Жизнь (с большой буквы) – это конкурентный процесс оттачивания и совершенствования Модели Вселенной. Или иначе:

Жизнь – это непрерывный процесс познания Вселенной!

Ну и, соответственно:

Цель Жизни – это нахождение Полностью Адекватной Модели Вселенной.

Насколько эта цель достижима, мы с вами ещё будем разбираться далее.

Что такое Бог?

Все мы задумывались, есть ли Бог на свете, и если есть – что это такое (или кто это такой)? Я абсолютно убеждён в том, что Бог существует, хочу лишь помочь читателю хотя бы на интуитивном, качественном уровне понять, что такое Бог, в чём его сущность и до какой степени нам можно рассчитывать на его помощь.

Для этого воспользуемся метафорой-аналогией. Рассмотрим сложный многоклеточный организм высшего теплокровного животного, скажем – собаки: простодушной милой дворняжки по имени Жучка. Организм этот состоит из множества простых живых существ – клеток. Можно сказать, что организм – это социум, это целая цивилизация клеток. В нём есть клетки-энергетики, клетки-рабочие, клетки-врачи, клетки-полиция и клетки, исполняющие многие другие «социальные» роли, включая, конечно же, и клетки-правительство. Все эти клетки рождаются, живут и умирают, на их место приходят другие поколения… И над всем этим клеточным социумом царит клеточный Бог – это Сознание3 нашей Жучки. Клеточный социум (организм) может справляться со своими внутренними проблемами (поддерживать гомеостаз) только при одном условии – если с определённой периодичностью в пищеварительной системе каким-то необъяснимым для клеток образом появляется пища – углеводороды, протеины и всякие прочие витамины. Клетки понятия не имеют, откуда это всё берётся, они просто полагают это законом природы, они знают, что всё это обязано поступать. А если пища почему-то долго не появляется, клетки начинают… внимание… молиться! Они все вместе молятся великому Богу, чтобы тот их услышал и подбросил «органических дровишек» в родную «пищеварительную топку».

Ну вот мы и пришли к ответу: Бог для клеток – это просто Сознание нашей Жучки. Это Сознание царствует над единичной клеточной цивилизацией, которую Жучка простодушно называет своим телом. Заметим, Жучка – это далеко не хрестоматийный Бог в трактовке многих монотеистических религий: Жучкино Сознание не является ни Единым (таких дворняжек найдётся ещё множество), ни Всемогущим (наша Жучка даже в собственном теле может контролировать лишь самые «тупые» мышечные клетки, да и то говорят – далеко не на все 100%) и ни Вездесущим (Сознание Жучки вряд ли присутствует «сразу во всех вещах доступных Её божественному взору»).

Вряд ли можно утверждать, что Сознание любит своё тело – мы с вами, например, способны курить, употреблять алкоголь, наркотики, заниматься опасным для тела видом спорта. Также, например, в какой-то момент (обычно – после Нового Года или перед наступлением пляжного сезона) мы можем решить сбросить лишние килограмм-другой веса и, соответственно, садимся на строгую диету. Для клеток наша диета – это катастрофа, это ураган, это тайфун, это землетрясение, это цунами! В такие дни наши клетки корчатся в страшных мучениях и погибают миллионами! Они страдают и молятся, молятся, молятся – «Сколько можно? Сжалься, о Боже!», а мы, несмотря на вопли, стоны и призывы нашего бедного организма, сжав зубы героически худеем!

Иначе говоря, при желании или по глупости Бог-Жучка вполне может и погубить своё тело. Но, заметьте, и тело вполне может погубить своего Бога-Жучку: почему бы, например, не считать раковую опухоль «окончательной победой какого-нибудь клеточного социализма в одной шестой части тела»? …

Продолжая эти рассуждения, мы можем представить, какая огромная и непреодолимая пропасть лежит между миром отдельных клеток и царством желаний/эмоций резвящейся на лужайке Жучки! Столь же огромный, чудовищный, необозримый качественный скачок пролегает между нами (людьми) и нашим Богом. Только поняв качественно всю невероятную глубину этой пропасти, мы сможем уяснить для себя, что именно можно вымаливать у Бога и каким образом это можно делать. Понятно, например, что бессмысленно молить Бога о том, чтобы ваш взрослый сын-шалопай наконец-то женился и наделал вам внуков – это, как если бы одна единственная клетка просила бы у резвящейся на лужайке Жучки подкачать в свою цитоплазму несколько молекул гликогена. Жучка не имеет никакого понятия ни о существовании определённой клетки, ни о том, что такое гликоген и для чего он нужен! Нет, уважаемый читатель, наш Бог может почувствовать и понять только довольно мощные сигналы своего тела, а именно – совместное одновременное многомиллионное выражение коллективной боли или коллективного счастья!

Таким образом, субъективный Мир Информации, о котором мы говорили в главе «Об Энергии и Информации», вполне можно также называть «миром Сознаний», или даже «миром Богов» (но мы всё же будем придерживаться более общего термина «Мир Информации»).

Абсолютные Добро и Зло

Материал этой главы практически не используется далее в книге, поэтому читатель может считать её в какой-то мере факультативной. Просто мне кажется, что многие читатели наверняка задавались вопросами «что такое Добро и что такое Зло?», и «существует ли вообще абсолютные Добро и Зло?», поэтому мне захотелось поделиться с вами своими соображениями по этому поводу.

Скорее всего первое, что многим приходило на ум – это то, что Добро и Зло всегда относительны и субъективны: то, что мне кажется Добром кому-то другому вполне может казаться Злом. Действительно, в любой войне есть две стороны, наше представление о Добре и Зле напрямую зависит от того, к какой из воюющих сторон мы себя относим, верно?

Больше того, частенько бывает так, когда что-то, что без сомнения было Добром вчера, сегодня становится уже безусловным Злом. Разговор не только о женитьбе – со временем меняются представления людей даже о честности и справедливости: каких-нибудь двести лет назад честным поступком считалось немедленно выдать властям беглого раба, да и само деление людей на господ и рабов полагалось всецело справедливым.

Если мы согласились с тем, что Жизнь – это процесс познания Вселенной, а цель Жизни – это нахождение Полностью Адекватной Модели Вселенной, то мы можем утверждать, что Добро и Зло – это тоже объективные категории, а именно:

Любые действия, отдаляющие данную Модель Вселенной от Полностью Адекватной Модели Вселенной являются Абсолютным Злом.

Любые действия, приближающие данную Модель Вселенной к Полностью Адекватной Модели Вселенной являются Абсолютным Добром.

Рассмотрим в качестве примера человечество и исторические девиации человеческого социума. Все мы знаем о таких очевидных тупиковых ветвях социальной эволюции человека, как большевизм, нацизм или, скажем, кровавые социо-эксперименты Пол Пота. Если полагать, что путь гуманизма приближает нас к Полностью Адекватной Модели Вселенной, то нацизм очевидно уводил человечество от этого пути. Вот и получается, что всё что работало на укрепление и защиту нацизма, являлось Злом, а всё что делалось для разрушения нацизма – соответственно, Добром.

Существуют, конечно же, и более сложные примеры, когда трудно квалифицировать те или иные события и поступки как Добрые или Злые, просто потому, что никто не знает Полностью Адекватной Модели Вселенной. Например, трудно сказать, является ли изобретение ядерного оружия Добром или Злом. Тем не менее, это совершенно неважно. Важно, что объективный критерий квалификации Добра и Зла имеет место и, следовательно, объективно существуют Абсолютные Добро и Зло.

Итоги Части Первой

Ну что ж, перед вами собрана окантовка нашего пазла. Составлена она из четырёх основных блоков (сторон):

• Первый блок – фундаментальная установка на уровне Философии (метафизики) о дуальной природе Реальности.

• Второй блок – представление этой дуальности в виде двух организующих друг друга миров – объективного Мира Энергии и субъективного Мира Информации. Взаимодействуют эти два мира через этакую «двустороннюю мембрану» – Жизнь. Всё Живое воспринимает Мир Энергии как совокупность Текстов, и представители Жизни умеют воспринимать и интерпретировать эти объективно существующие Тексты в рамках своих субъективных Контекстов.

• Третий блок – понятие Модели Вселенной. При помощи этого понятия мы наконец-то сформулировали, что Жизнь – это процесс познания, а цель Жизни – нахождение Полностью Адекватной Модели Вселенной.

• И, наконец, четвёртый блок – очень полезная метафора «Жучка-клетки», которая помогла нам сформулировать, что такое Бог и насколько глубокая и непреодолимая пропасть пролегает межу ним и нами.

Как и ожидалось, пока ещё совершенно неясно, как эти блоки соотносятся друг с другом, поэтому – добро пожаловать в Часть Вторую!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: МЕХАНИЗМЫ ЖИЗНИ

В этой части вам откроются несколько довольно крупных центральных фрагментов нашего пазла, они даже во многом будут соединяться между собой (и, конечно же, с рамкой-окантовкой из Части Первой) логическими перемычками, но общая картина вряд ли станет понятна на этом этапе. Основная цель этой части – выявить для себя общие свойства и закономерности, в соответствие с которыми Жизнь зарождается, существует и развивается.

Материал Части Второй сложнее предыдущего. Предполагается, что читатель хорошо помнит школьные биологию и химию, плюс – знаком хотя бы с зачатками математической логики.

Дискретность

Мы много раз слышали, что все сущности, явления и процессы в этом мире делятся на две категории – непрерывные и дискретные. Так вот, первое интересное умозаключение, которое мы можем сделать о Жизни – это то, что она всегда дискретна.

Начнём с того, что всё Живое всегда ограничено в пространстве: Жизнь не бывает веществом или средой. Не бывает живого воздуха или живой воды, любое Живое всегда как бы ограничено, всегда сосредоточено в независимых отдельных (дискретных) существах – в бактериях, в растениях, в организмах и т. п. У любого Живого всегда существует некая физическая оболочка – тело, внутри которой это самое Живое и существует. Бывает, что границы тела очертить сложно (например, у такого сложного квази-существа как муравейник телом являются отдельные муравьи, расползающиеся на огромной площади), но тем не менее само существо всегда «знает» эти границы, всегда может точно «сказать», где Я, а где уже Не-Я. В этом смысле мы можем утверждать, что всё Живое дискретно в пространстве.