Полная версия

Смена Парадигмы Жизни: Новые ответы на старые вопросы

Александр Нешмонин

Смена Парадигмы Жизни: Новые ответы на старые вопросы

«Тест на первоклассный интеллект – это умение удерживать в уме две противоположные идеи одновременно и при этом сохранять способность функционировать.»

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вот если бы нашёлся некий всемогущий и вездесущий Бог, который бы согласился ответить на любой ваш вопрос… Но только на один вопрос! Какой вопрос вы бы ему задали?

«Как поведёт себя рынок недвижимости в следующем году?»

«Существует ли на самом деле НЛО?»

«Кто убил Джона Кеннеди?»

…

Для меня нет ничего более интересного и важного, чем ответить на вопрос «Что такое Жизнь?». Почему? Причин несколько:

Во-первых, на этот вопрос современная наука до сих пор не может дать вразумительный ответ. То есть ответ вроде бы и существует, вернее – не ответ, а огромное множество различных ответов. В 2011 году известный израильский молекулярный биофизик Эдуард Трифонов нашёл и проанализировал 123 определения Жизни данные различными учёными из различных областей и направлений знаний.

Более сотни определений – ого! Это говорит только о том, что в вопросе что такое Жизнь мы пока ещё «определённо далеки от определённости»! Существующие дефиниции Жизни слишком прикладные: они сильно зависят от области знаний, в рамках которой и формулируются. Например, определения данные биологами опираются на некие присущие Жизни свойства, такие как организация, обмен веществ, гомеостаз, рост, репродукция, чувствительность и эволюция. При этом биологи сами осознают, что далеко не все живые существа реализуют все эти свойства (а вирусы по мнению биологов – так вообще относятся к некоей серой зоне полуживых сущностей)… У химиков свои определения: по их мнению Жизнь неразрывно связана с разнообразными углеродными полимерами. Но астробиологи (прежде всего в лице NASA) называют такой подход «углеродным шовинизмом» и определяют Жизнь как «самоподдерживающуюся химическую систему способную к дарвинистской эволюции». Химическую основу Жизни подвергают сомнению учёные, работающие над искусственным интеллектом и искусственной жизнью…

Конечно же, все эти определения имеют смысл, они локально верны, но это говорит лишь о том, что каждое из них описывает не более чем определённую ветвь одного огромного разветвлённого дерева. Чтобы понять откуда растёт это дерево, нам надо спуститься к его корню, на уровень понятия о принципах Реальности, то есть на уровень философии.

Во-вторых, внятно ответив на вопрос «что такое Жизнь» мы заодно сможем с определённостью ответить на такие веками занимавшие людей вопросы, как «в чём смысл Жизни?», «что такое Бог?», «существуют ли абсолютные Добро и Зло?», «откуда берётся жизнь, и куда она уходит со смертью?», «может ли Искусственный Интеллект заменить или возглавить Жизнь?» и многие другие.

В-третьих, эта книга поможет нам понять, какие формы Жизни мы сможем обнаружить в космосе и, главное, – в принципе разобраться, насколько далеко человечество может продвинуться в изучении тайн Вселенной.

В-четвёртых, ответив на вопрос «что такое Жизнь» мы сможем совсем по-иному взглянуть на квантовую механику и ядерную физику! В последние годы многие учёные с мировым именем всё громче говорят о кризисе физики как науки. Общепринятые теории не могут справиться с нарастающим количеством противоречий, поэтому физика остро нуждается в новых подходах для объяснения Реальности. И вот ответив на вопрос «что такое Жизнь» мы как раз и выйдем на такой вот новый подход!

В-пятых, мы с вами всерьёз задумаемся о том, насколько верны интерпретации Второго Начала Термодинамики, в настоящее время подталкивающие нас к выводу о неминуемом возрастании энтропии во Вселенной.

О структуре этой книги: вы уже встречали (и встретите далее) в тексте определённые термины, выделенные курсивом и выписанные с большой буквы (такие как Жизнь, Добро, Зло и т. п.). Такое написание означает, что в данном случае речь идёт о некоем обобщении, то есть имеется в виду не конкретная сущность или характеристика какого-то определённого предмета/объекта, а скрывающееся за ним общее понятие, абстракция или философская категория.

В этой книге вы не встретите ни одной математической формулы: не хотелось бы, чтобы изложенные в ней идеи и взгляды выглядели для кого-то «научной теорией». По этой же причине я не привожу в конце книги списки использованной литературы и ссылок, как это принято в научных статьях, диссертациях и монографиях1. Эта книга – не научная теория, а скорее манифест – наброски новой парадигмы, в рамках которой более умные люди смогут предложить и развить принципиально новые теории. Вот в их-то работах наверняка появятся и списки литературы и ссылок, и столь дорогие для одних, и ненавистные для других, математические формулы и выкладки.

И ещё надо сказать, что эта книга не для всех. Если вы не замечали в себе желания отслеживать новости о, например, космической обсерватории Джеймса Уэбба или о последних достижениях Искусственного Интеллекта, если вам более интересно смотреть телесериалы, чем TED Show, если вы никогда не слышали о видеоблогах Дерека Мюллера, Сабины Хоссенфельдер или Влада Гончарука, то вам, пожалуй, не имеет смысла тратить своё время (и душевное здоровье) на дальнейшее чтение. Я надеюсь, мы в этой книге поведём незримый диалог с читателями, у которых глаза разгораются от соблазна открыть для себя что-то новое, от возможности задуматься над чем-то, о чём ранее не думалось, и поспорить с автором о новых идеях и смыслах!

Поэтому – в дорогу, дорогие друзья!

ВСТУПЛЕНИЕ

В названии этой книги присутствует словосочетание смена парадигмы. Что это значит?

Сначала о том, что такое парадигма. В 1962 году американский историк и философ науки Томас Кун в своей работе «Структура научных революций» обосновал мысль, что наука вовсе не развивается путём непрерывного последовательного накапливания знаний. Кун утверждает, что путь науки к истине никогда не бывает (и не может быть) прямым. Эволюция научных знаний происходит поэтапно, и на каждом таком этапе научное сообщество принимает за основу определённый набор концепций и шаблонов мышления, который и называется парадигмой. В рамках парадигмы далее вырабатываются соответствующие постулаты и стандарты, предлагаются сообразные теории, планируются подобающие методы исследований и интерпретируются подходящие результаты.

Теперь о том, что такое смена этой самой парадигмы. Обычно вышеописанный этап развития науки длится какое-то время (иногда десятки лет, а иногда и века), пока очередные научные наблюдения не начинают серьёзно противоречить тому самому изначальному набору концепций и шаблонов мышления, положенному в основу означенной парадигмы. Появление таких противоречий знаменует кризис данного этапа и обуславливает начало следующего, дающего толчок к выработке новой парадигмы. Например, наука астрономия долгое время развивалась в рамках геоцентрической парадигмы, то есть отталкивалась от концепции, что Солнце и другие планеты вращаются вокруг Земли. Но работы Николая Коперника дали начало новой научной парадигме – гелиоцентризму, согласно которому Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Прошло всего нескольких десятков лет, и вся европейская наука приняла эту новую парадигму, но… что это были за годы! Сколько жарких дебатов отгремело в европейских университетах, сколько научных авторитетов было низвергнуто с пьедесталов, сколько озарений и разочарований было пережито как именитыми профессорами, так и их учениками! Томас Кун назвал этот чрезвычайно болезненный процесс сменой (или сдвигом) парадигмы.

В чём же заключается текущая парадигма Жизни, какому такому набору концепций и шаблонов мышления бросает вызов эта книга?

В настоящее время Жизнь трактуется, как некая активная форма Материи, то есть предполагается, что у Материи есть ещё и «пассивная» форма, из которой в основном-то и состоит вся Вселенная. Современная наука не даёт внятного объяснения, как эта самая пассивная форма превращается в активную, просто полагается общепринятым и бесспорным, что возникновение этой самой активной формы крайне маловероятно, а Вселенная представляет собой некую огромную безжизненную и загадочную… конструкцию? образование? структуру? к тому же ещё и непрерывно деградирующую в соответствии с принципом Второго Закона Термодинамики. И лишь где-то в невзрачных закоулках этого огромного и бесконечно унылого кладбища пробиваются исчезающе редкие, одинокие и беззащитные расточки Жизни. Далее в книге я буду называть эту вот концепцию…

Парадигмой Большого Кладбища.

Что же не так с этой парадигмой?

В последние годы учёные всё громче говорят о кризисе физики как науки. Например, Бруно Мансолье, один из отцов эксперимента ATLAS на Большом Адронном Коллайдере (БАК) и руководитель группы, работавшей над поисками бозона Хиггса, выпустил целую книгу, которая так и называется – «Физика в Кризисе (от Множественных Вселенных до Фейковых Новостей)».

Этот и некоторые другие учёные с мировыми именами и высочайшими индексами цитирования заявляют, что общепринятые теории физики не могут справиться с нарастающим количеством противоречий. Прежде всего речь идёт о несостоятельности методологического принципа Редукционизма, согласно которому сложные явления должны быть объяснимы с помощью законов, свойственных явлениям более простым. По мнению физиков, этот принцип нарушается потому, что так называемая Стандартная Модель элементарных частиц, довольно хорошо описывающая феномены микромира, совершенно не в состоянии объяснить природу гравитации (то есть мира космоса), оперируя теми силами и взаимодействиями, которые наблюдаются на уровне элементарных частиц.

Однако на этом проблемы физики далеко не заканчиваются. Научным сообществом планеты возлагались огромные надежды на экспериментальную установку БАК, при помощи которой предполагалось подтвердить фундаментальный принцип квантовой механики – Суперсимметрию. Напомним, что идея Суперсимметрии предполагает, что у каждой элементарной частицы должен существовать симметричный анти-двойник (как например, электрон-позитрон, нейтрино-антинейтрино, и так далее). Так вот, при помощи БАК довольно быстро удалось, например, экспериментально подтвердить наличие бозона Хиггса, однако с Суперсимметрией ничего путного так и не вышло: к моменту написания этой книги прошло уже восемь лет активных опытов, исследований и поисков – и, как это не странно, ни одного положительного результата! По выражению Джана Франческо Джудиса (главы теоретического отдела CERN) отсутствие Суперсимметрии приводит к необходимости пересмотреть ведущие принципы, использовавшиеся десятилетиями для ответов на фундаментальные вопросы о физическом устройстве мира.

Ещё одной неразрешимой с точки зрения современной физики проблемой является парадокс измерений в квантовой механике – это когда сам факт наблюдения за экспериментом почему-то влияет на его результат. Из этого можно сделать всего один вывод, приводящий физиков в оторопь: похоже, что все наблюдения должны считаться субъективными!

Особое место в многочисленном ряду теоретических проблем физики микромира занимает безумно сложная Теория Струн, висящая, по утверждению Бруно Мансолье, в воздухе – ни одно из положений этой теории до сих пор так и не удалось подкрепить экспериментами. В этом же ряду – теория Множественных Вселенных и целый букет не подтверждённых никакими опытами теоретических элементарных частиц (многолетние исследования на БАК не обнаружили их присутствия).

Не меньше проблем и в космологии: в первые же месяцы работы орбитальной обсерватории Джеймса Уэбба были обнаружены сверхстарые галактики. Настолько «старые», что это ставит под вопрос всю теорию Большого Взрыва, на которой построены практически все современные представления о структуре и свойствах Вселенной.

Сабина Хоссенфельдер, немецкая физик-теоретик, известная специалистка в области квантовой гравитации, выпустила книгу «Уродливая Вселенная: Как поиски красоты заводят физиков в тупик», где также, кроме всего прочего, говорит о том, что физике нужны не очередные подпорки под существующие доктрины, а новые подходы в объяснении Реальности. Эти подходы должны вывести физику из тупика, вытащить её из некоего порочного круга.

По моему глубокому убеждению, наличие всех этих (и разнообразие других) проблем свидетельствует о кризисе господствующей в науке парадигмы Большого Кладбища.

В этой книге вы ознакомитесь с …

Парадигмой Большой Жизни

…, которая открывает новые подходы, позволяющие дать вразумительные ответы на множество вопросов, включая, конечно же, и вышеперечисленные. Надеюсь, что со временем парадигма Большой Жизни приведёт если не к полному отказу от парадигмы Большого Кладбища, то по крайней мере к основательному её пересмотру.

И прежде чем закрывать Вступление, хочу немного подготовить читателей к тем неизбежным трудностям, с которыми им предстоит столкнуться читая эту книгу. Проблема в том, что у любой парадигмы существует множество разнообразных аспектов – это ведь, как мы знаем, по определению целый набор концепций и шаблонов мышления. В любом таком наборе концепций и шаблонов всё взаимосвязано и закольцовано: из одних утверждений вытекают другие, из которых логически следуют третьи, которые уже в свою очередь доказывают правоту начальных утверждений… Объяснить сразу все эти утверждения, следствия и доказательства невозможно, необходимо начать с чего-то одного, и на первый взгляд оно обязательно будет выглядеть бездоказательным.

Сложную взаимосвязанную и взаимо-зависимую систему концепций и идей практически невозможно изложить последовательно.

Если хотите, ознакомление с новой парадигмой можно уподобить стороннему наблюдению за составлением пазла (картинки-головоломки): вы не знаете, какую картинку собирают перед вами, она для вас обычно не начинает проступать пока не сложено хотя бы 50…60% её элементов. На ранних стадиях составления пазла какие-то странные фрагменты картинки висят в воздухе, и довольно длительное время вам абсолютно неясно, как они могут соединяться вместе. В это время у вас нарастает скука и раздражение, хочется бросить это бессмысленное занятие – для преодоления этой стадии от читателя потребуется терпение и усидчивость. Зато уж к концу работы, когда весь пазл почти собран и картина ясно проступила, вы сами быстро и с удовлетворением вставите на свои места последние недостающие фрагменты!

Другое дело – вполне возможно, что открывшаяся целостная картина (новая парадигма) будет казаться странной и даже фантастичной. Это вполне ожидаемая реакция, поскольку вы, читатель, волей-неволей, но находитесь под гипнозом общепринятой парадигмы Большого Кладбища. Помочь выйти из под этого гипноза и открыть для себя новые идеи и смыслы может лишь ваш пытливый ум и здоровое воображение.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Первое, что мы обычно делаем начиная собирать пазл – это составляем окантовку (рамку) – складываем вместе все внешние его элементы, и первую часть этой книги можно рассматривать именно в таком качестве. Поэтому не надейтесь на этом этапе открыть для себя общую картину: собранная окантовка-рамка лишь даст вам представление об общих размерах полотна.

В первой части вводятся самые базовые понятия, на которые будут далее опираться все наши умозаключения. В ней читатель также ознакомится с довольно неочевидными идеями и подойдёт к интересным выводам.

Начнём с философии

К сожалению приходится признать, что у многих людей по различным причинам закрепилось весьма пренебрежительное отношение к философии. Дескать, это лишь заумь да словоблудие – ничего конкретного и понятного. Да и что может быть интересного для современного человека, скажем, в философских дебатах Платона и Аристотеля почти двух с половиной тысячелетней давности?

И всё же, да простит меня читатель, но без доли «философского занудства» нам никак не обойтись. Спешу, однако, успокоить вас немного – нам не придётся разбираться во всём огромном и многоликом царстве Мировой Философии, мы с вами ограничимся лишь метафизикой – той ветвью философии, которая изучает фундаментальную природу Реальности и постулирует такие базовые понятия, как существование, идентичность, изменение, пространство и время, воздействие и эффект, необходимость, актуальность и возможность.

Так вот, благодаря упомянутым выше Платону и Аристотелю в метафизике существует две взаимоисключающие точки зрения на то, как надлежит постулировать вышеперечисленные философские понятия. Согласно Метафизическому Реализму изучаемые метафизикой понятия существуют объективно, то есть независимо от какого-либо наблюдателя. С другой стороны, Метафизический Анти-реализм предполагает, что все эти понятия существуют субъективно, то есть лишь в сознании наблюдателя. На всякий случай замечу, что в советские времена наши малообразованные учителя называли эти две концепции «материализмом» и «идеализмом».

В рамках своей аксиоматики как Реализм так и Анти-реализм логически совершенны: на протяжении веков и тысячелетий этим учениям так и не удалось опровергнуть друг друга! Однако, несмотря на это вроде бы логическое равноправие, современные точные науки твёрдо и неуклонно опираются лишь на аксиоматику Метафизического Реализма.

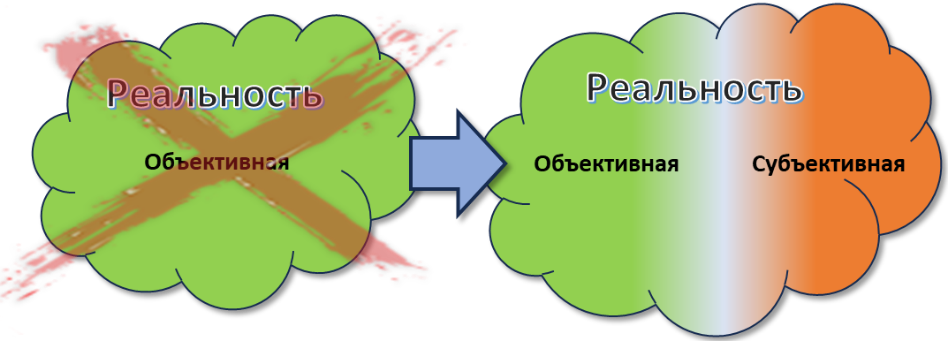

Так вот, базовой философской идеей этой книги является предположение о том, что:

Любые явления Реальности должны рассматриваться сразу с обеих точек зрения – как с точки зрения Метафизического Реализма, так и с точки зрения Анти-реализма.

Иными словами, далее в этой книге мы будем допускать, что истина где-то посередине между Реализмом и Анти-реализмом, а вернее – она включает в себя обе эти концепции, она просто «двулика», «двуедина»… дуальна.

Звучит это как-то знакомо, не правда ли? Где мы уже слышали о дуальности? Да это же из школьного курса физики! Вспоминается? «Физическая природа света дуальна – в одно и то же время сосуществуют волновая и корпускулярная теории света, и обе они верны»! Запомним эту вроде бы лишь формально-терминологическую схожесть – она пригодится нам далее…

Кстати, раз уж мы заговорили о физике, то в квантовой механике современные учёные понемногу сползают с жёстких позиций Метафизического Реализма. Они уже поговаривают о том, что Реальность не зависит от разума лишь в некоторой степени. Существуют вполне научные интерпретации феноменов квантовой механики (таких, как коллапс волновой функции), в которых физики допускают, что Реальность может зависеть от разума наблюдателя.

Обо всём этом мы более подробно поговорим в разделе «Приложения», а пока… Пока читателю просто предлагается принять в качестве основного/главного для всех последующих построений постулат о том, что:

Реальность двуедина (дуальна), она имеет две взаимодополняющих стороны – объективную и субъективную, а опора в рассуждениях лишь на одну из этих сторон неизбежно приводит к неполному, одностороннему пониманию вещей.

В том, что конкретно означает такое допущение мы будем разбираться далее. А сейчас хочу лишь поздравить вас с тем, что «философская скука» закончилось, и мы приступаем к обсуждению самого интересного, которое как раз и проявляется на стыке субъективного и объективного!

Об Энергии и Информации

Итак, Реальность дуальна – она имеет как объективную, так и субъективную стороны. Попробуем конкретизировать, что представляет собой каждая из этих сторон, как мы будем далее трактовать эти вот «аверс и реверс» Реальности.

Сначала об объективной стороне Реальности, то есть о Мире Энергии. Обратите внимание: слово Энергия выписано курсивом и с заглавной буквы, то есть подразумевается не просто известная нам со школьной скамьи скалярная физическая величина – «мера различных форм движения и взаимодействия». Нет, имеется в виду более глубокое и глобальное понятие, объединяющее в себе все естественные изменения и превращения, происходящие в неживой и живой природе. Основным свойством Мира Энергии является тот удивительный и странный факт, что общее количество этой самой Энергии во Вселенной не меняется ни при каких обстоятельствах: оно постоянно и неизменно, оно никак не зависит от Времени (если у вас хватит терпения дочитать до раздела «Приложения», то мы ещё поговорим о Времени). У Реальности просто есть некое загадочное число-константа – «общее количество Энергии, содержащейся во Вселенной», и что бы там ни происходило, что бы там во что ни превращалось, что бы там где-то ни взрывалось, ни разгоралось или ни гасло – это общее количество Энергии всё равно сохраняется неизменным. То есть, Энергия – это воистину объективный (физический) субстрат, который не может быть создан или разрушен, а может лишь менять свою форму. Это замечательное свойство Энергии и даёт нам право называть объективную сторону Реальности Миром Энергии, ведь объективная реальность не может просто так появиться или исчезнуть.

И тут на передний план выходит сформулированное в 1865 году немецким физиком и математиком Рудольфом Клаузиусом понятие энтропии. По Клаузиусу термодинамическая энтропия (энтропия Энергии) – это мера хаотичности (необратимого рассеивания) этой Энергии: просто всегда оказывается, что не всю энергию системы можно использовать для превращения в какую-нибудь полезную работу. Можно сказать, что:

Энтропия Энергии – это объективная мера её деградации.

Мы ещё коснёмся энтропии в разделе «Приложения», а сейчас она мне понадобилась лишь для того, чтобы перебросить мостик из Мира Энергии в Мир Информации, то есть перейти к рассмотрению второй, субъективной, стороны Реальности. Дело в том, что концепция энтропии оказалась удивительным образом применима также и к научному понятию Информации, только тут Информационная энтропия трактуется уже не как мера деградации, но как как мера новизны.

Давайте разберёмся для начала, в чём состоит это самое научное понятие Информации, чем оно отличается от общеупотребительных значений этого термина, и почему Информация субъективна (то есть, на каком основании она может воплощать субъективную сторону Реальности).

Вы часто слышите «у меня нет такой информации…», «я нашёл информацию о том, что…» и знаете, что она бывает истинной или ложной, новой или устаревшей, проверенной или неподтверждённой… Употребляется этот термин и в других значениях: «информационные технологии», «в этом файле более 300 мегабайт информации»… Ещё вы иногда говорите что-то вроде «я не вижу в этом бессмысленном наборе слов никакой информации» (надеюсь, это не по поводу данной книги)… То есть, в обиходном употреблении информация – понятие довольно расплывчатое, ассоциируется оно то ли с какими-то знаниями/фактами, то ли с какими-то данными, которые надо хранить или передавать, то ли с каким-то смыслом, который надо из чего-то извлекать… А что по этому поводу говорит наука?