Полная версия

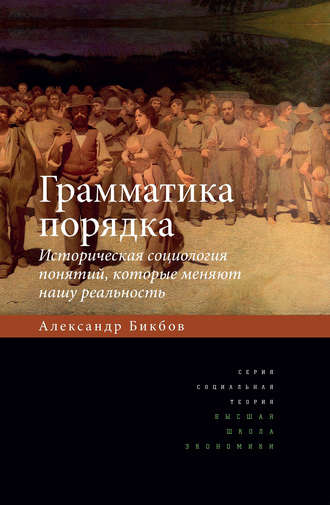

Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность

Во-вторых, анализ понятий, их семантического контекста, генерируемого отношениями с другими понятиями, исторического поля отдельных категорий, продуктивных и тупиковых (для каждого отдельного периода в разных языковых общностях) генеалогических линий исторической семантики имеет значение не сам по себе, не как акт реконструкции понятийного архива. Все исследование так или иначе имеет своим дальним горизонтом прояснение того, как понятия направляют практики. Достаточным для такой работы можно признать весьма ограниченный набор понятий, которые предоставляют доступ к ранее ненаблюдаемым и неочевидным свойствам порядка. Составление исчерпывающего словарного списка, эта во многом предельная амбиция истории понятий или истории идей, вступает в конфликт с задачами исторической социологии, поскольку почти неизбежно, а порой и декларативно разрывает главную искомую связь – между семантическим и силовым измерениями порядка. Конечная цель исторической социологии понятий – не произвести исчерпывающий лексикон ключевых социальных и политических универсалий каждого периода, а глубже проникнуть в работу социальных механизмов, описав, как понятия выполняют «работу» узловых элементов социального порядка. Здесь основным ответом на вопрос «кто или что производит понятия?» служит анализ связи между институциональными (и институционализирующими) практиками и семантическими контекстами, которые формируются вокруг отдельных понятий, выполняющих роль социальных и политических универсалий в ходе работы инстанций освящения и распространения, таких как научные центры, государственный аппарат или СМИ.

5. В связи со сказанным историко-социологическое исследование вносит еще одну существенную поправку в методологию работы, предложенную Райнхартом Козеллеком. Козеллек предлагает различать в семантическом поле понятий Нового времени область опыта и горизонт ожиданий. Не отрицая эвристичности этого различия, историческая социология оперирует не только и не столько областью исторического опыта, осажденного в семантике понятия, сколько эмпирическим референтом понятия, который наделяется достаточно узким и специальным значением. На периодах малой и средней длительности эмпирическим референтом таких понятий, как «государство», «наука», «свобода слова» и др., выступает не опыт гражданства, исследований или публичного высказывания, а институты государства (например, министерство экономики или полиция), науки (академии наук и университеты), журналистики (редакции СМИ). Иными словами, эмпирический референт в данном случае, во всем спектре значений лексического термина – это прежде всего коллективные инстанции, которые гарантируют само социальное существование и воспроизводство понятия. Такие инстанции, как машины по производству смыслов, также служат источником проектных компонент понятия, которые нормативно отсылают к желаемому или возможному будущему.

Признание исторической социологией множественности инстанций, т. е. коллективного и анонимного «авторства» понятий, не гарантирует нас от искажений перспективы, которые определяются локальной спецификой гуманитарных и социальных исследований. В частности, за пределами истории на уки и науковедения российские исследователи редко обращаются к интеллектуальным центрам как источникам производства языковой и социальной реальности. Если в случае естественнонаучных дисциплин это еще может согласоваться со здравым смыслом, куда труднее оказывается признать, что глубокое воздействие на реальность способны оказывать социальные и гуманитарные дисциплины. В современном российском обществе, как и в позднесоветском, эта немыслимость прямо соотносится с убеждением «нас никто не слушает», которое в академических стенах подкрепляется слабостью структур коллегиального самоуправления[13]. Но, хотя академические социологи и их коллеги из смежных дисциплин слабо регламентируют условия собственной профессиональной жизни, результаты их систематической деятельности, пускай самые компромиссные в содержательном отношении, вносят решающий вклад в придание реальности ее воспринимаемой и узнаваемой формы. Происходит это по мере интеграции академической экспертизы в государственное управление. Уже в 1960-е годы, включившись в экспертный корпус государственного аппарата, социологи, психологи, философы не просто воспроизводят в академическом регистре понятия, звучащие с высоких государственных трибун. Через публичные дискуссии и вал публикаций они активно участвуют в придании новых смыслов политическим понятиям. В форме докладов и аналитических записок академические эксперты поставляют первичный речевой материал для публичного политического высказывания, а затем закрепляют политически освященные смыслы понятий в доктринальных и исследовательских публикациях. Результатом этого двойного переноса становится институциализация нетривиальных понятийных связей, которые сообщают новый смысл кардинальным политическим универсалиям. Именно так в административный и академический оборот 1960-х годов вводятся прежде невообразимые комбинации: «научно-технический прогресс» и «личность», «научно-технический прогресс» и «свободное время»[14], – которые неявным образом перехватывают более ранние милитаризованные определения политической универсалии «социализм» и переводят ее в мирный, отчасти «буржуазный» контекст.

Демонтаж режима «научного социализма» и становление центров внеаппаратной и негосударственной экспертизы как конкурирующей, если не доминирующей формы интеллектуального участия в государственном управлении, вносит структурные изменения в этот процесс, но отнюдь не отменяет его. Даже то, что социологи, экономисты, политологи говорят сегодня об обществе торопливо или недобросовестно, придает смысл текущему балансу сил, который закреплен в понятиях «средний класс», «трудовые ресурсы», «бедные», «электорат», «элиты», «производительность» и т. д. В этих обстоятельствах перестают действовать в иных случаях решающие различия между образцовым теоретическим высказыванием и рутинной аппаратной речью, высотами интеллектуальной изобретательности и нищетой политического сервилизма. Академические ученые и университетские преподаватели говорят то, что говорят. И весь корпус публичной речи, более не нуждающийся в предварительном государственном лицензировании, может быть использован и используется политически post factum. Вклад научных и образовательных институтов в производство политических понятий, со всей механикой интеллектуальных страховочных механизмов, которые заранее встроены в их публичный оборот, делает вдвойне опасными ограничения, которые диктует историческая семантика понятий. По меткому замечанию Пьера Бурдье, «всякий анализ идеологий в узком смысле как легитимирующих дискурсов, не включающий в себя анализ соответствующих институциональных механизмов, рискует стать не более чем добавочным вкладом в эффективность этих идеологий»[15]. Демистифицирующая цель историко-социологического исследования понятий состоит в том, чтобы соотнести эту публичную речь с условиями ее производства, которые снабжают такую речь способностью размечать реальность, придавая последней актуальный и перспективный смысл.

Работа с материалом: деления и приемы

Если понятия объективируют историю в форме текстового архива, как и в невидимой власти над настоящим и будущим, историко-социологическое исследование становится наиболее действенным способом описывать согласованные между собой лингвистические и политические эффекты «работы» понятий. Сохранение лексики прежнего периода в публичном обороте настоящего обязано воспроизводству социальных структур точно так же, как исчезновение из публичного оборота прежде ключевых универсалий, а смещение ранее господствующих категорий на периферию понятийной сетки сопоставимо с миграцией к ее центру узкоспециализированных или маргинальных смысловых единиц. Когда подобные семантические события распространяются на масштаб всей понятийной сетки, захватывая множество ее узлов одновременно, они вступают в прямую связь с социальным порядком, обеспечивая его консервацию или преобразования. В подобных случаях мы можем быть уверены, что семантика публичной речи синхронизирована с масштабными сдвигами в до– и непонятийных социальных структурах. Порой связь между смысловыми и силовыми структурами артикулируется явным и рефлексивным образом, как в случае революционной необходимости. Но чаще эта связь не так очевидна в каждый отдельный момент и требует специального исследования.

В противоположность ранним подходам, сосредоточенным на выделении «твердого ядра» семантики понятий и дальнейших операциях с этим ядром, предлагаемый в данной книге подход основан на анализе различий между текстами и позициями, где определяется смысл понятий. В качестве точек отсчета я беру группы текстов, схожие в функциональном отношении и расположенные на достаточной хронологической дистанции одна от другой, что позволяет фиксировать значимые семантические различия[16]. При этом среди текстов, принадлежащих одному периоду, я уделяю особое внимание тем, которые объективируют различные, в пределе противоборствующие позиции, претендующие на придание понятию смысла, или резюмируют результаты такой борьбы. Это имеет принципиальное значение, когда мы наблюдаем, как при помощи понятий создаются или разрушаются институты, укрепляются альянсы и обостряются конфликты, совершается мобилизация социальных групп. Здесь смысл социального действия оказывается неотделим от ценности, которую приписывают понятию, включенному в это действие. Возвратное движение между понятиями текстов, которые призваны направлять практику, и практикой, которая институциализирует понятия, составляет элементарную рабочую схему историко-социологического исследования. Далее я поясню, как некоторые методологические установки, вписанные в эту схему, реализуются в исследовательских приемах.

1. Смысл и ценность понятия не могут быть установлены вне семантического контекста, которым его снабжают другие понятия, находящиеся с ним в наиболее устойчивой узуальной связи. Любое понятие связано с другими, и эта связь, понятая как текущая конфигурация понятийной сети в синхронном срезе, образует семантические гнезда, с которыми имеет дело практический деятель или исследователь. Чтобы сделать более понятным этот принцип, уместно напомнить о соссюровском определении знака в системе, который актуален также в отношении отдельных социальных понятий: «В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет»[17]. Приступая к работе с тем или иным понятием, мы должны отдавать себе отчет, что беремся за один край понятийной сетки, и интересующее нас понятие тянет за собой те, с которыми оно на тот момент наиболее тесно связано, они, в свою очередь, создают дальнейшие натяжения всей смысловой сети.

Если операционализировать практикуемый мною анализ семантики в терминах существующих подходов, он близок к модели ассоциативного тезауруса[18], хотя и отличается от нее прежде всего способом измерения. Для исследований по реконструкции ассоциативного словаря естественного языка характерна статистическая обработка совместных вхождений (связей) терминов, представленных у его носителей. Анализ семантики социальных и политических понятий в настоящей книге с технической точки зрения представляет собой «ручную» и выборочную обработку контекстообразующих связей в опубликованных текстовых источниках[19]. В целом базовый лингвистический инструмент исторической социологии понятий – это выявление устойчивых ассоциаций между ключевыми понятиями и отслеживание периодов, когда такие контексты обновляются, т. е. когда в устойчивые отношения с изучаемым понятием вступают новые термины.

2. Понятие, которое означивает не только ограниченный исторический опыт или проект, но относительно открытую к изменениям конфигурацию практик (прежде всего институциализированных), за счет эффекта семантического гнезда генерирует множество вторичных смыслов, не сводящихся к изолированным словарным формам. Среди этих вторичных смыслов особо следует выделять коннотации, которые через контекст употребления указывают на социальную ценность понятия. Так, функциональное различие между конструкциями «яркая личность» или «всесторонне развитая личность» и «темная личность» заключается в первую очередь в символической ценности, которая приписывается термину «личность» в каждом из случаев. И если каждая из таких конструкций вписана в воспроизводство господствующих позиций в конкретный период, например, когда в публичной речи государственных деятелей и журналистов в 1930-е годы слово «личность» с регулярностью коннотируется отрицательно, можно сделать вывод о социальной девальвации соответствующего понятия (см. гл. IV наст. изд.). Не следует забывать, что понятия, выделенные исследователем из их семантических гнезд, всегда хранят на себе отпечаток исследовательского произвола. Именно поэтому в целях корректной реконструкции смысла понятий важно связное описание семантических и социальных параметров их воспроизводства. С семантической точки зрения, как бы ни была велика взаимная подвижность отдельных элементов каждого такого гнезда, относительную устойчивость фиксируемого исследователем смысла обеспечивает постоянство словарных ассоциаций. С точки зрения социальной механики устойчивые семантические связи с большей вероятностью будут обнаруживаться там, где эта связь поддерживается институционально, т. е. там, где понятие «работает» как основа институциализированной практики.

Выбирая между реконструированным смыслом или словарным термином понятия, на первом этапе работы необходимо следовать за термином, прослеживая его генезис и превращения в различных социальных контекстах. Так, если «социалистический гуманизм» в 1930-е годы определяется через классовую ненависть, а в 1950-е – через недопущение новой войны (см. гл. III наст. изд.), то в первую очередь нас должны интересовать смысловые разрывы, которые присутствуют в контексте лексического термина «гуманизм», а не устойчивый понятийный смысл «классовой ненависти», который практически лишается собственного лексического выражения в послевоенный период. Если термин меняет смысл или понятие закрепляется в иной словарной конфигурации, следует рассматривать это как часть истории понятия, которая может прерываться при сохранении словарной формы, и наоборот. Поскольку смысл и ценность понятия не рассматриваются вне практик, которые их учреждают и в производство которых они включены, социологический анализ, сопровождающий семантический, позволяет прослеживать «приключения» понятий почти без потерь, характерных при составлении одного только текстуального (семантического) лексикона.

3. Приведенное ранее определение смысла понятия через взаимодействие имеет важное следствие. Семантический контекст понятия может быть в конечном счете раскодирован как продукт учреждающих социальных взаимодействий между различными позициями (группами, институциями) носителей и посредников. Здесь имеет смысл обратить внимание на два конкурирующих подхода к категоризирующей лексике, или историческим понятиям как единицам социального действия. В рамках методологий Райнхарта Козеллека и Квентина Скиннера понятия рассматриваются как смыслообразующие и генерирующие социальное действие единицы, чья принудительная сила в большей мере обязана естественному языку, чем историческим конфигурациям «социального контекста». В версии социолингвистики Пьера Бурдье понятия описываются как элементы уполномоченной речи, т. е. смысл и значение понятия определяются в первую очередь тем, какую социальную позицию занимает публично высказывающийся, а рецепция его речи зависит от того, кем и как он был уполномочен на высказывание[20]. Тем самым, поляризуя модели каждой из двух методологий, можно обобщить их следующим образом. Первая модель допускает, что смысл понятия генерирует новые отношения сил в социальной реальности и создает или изменяет саму публичную сцену социального действия. Тогда как вторая указывает, каким образом силовые отношения определяют выбор и смысл понятий, которые в тот или иной момент, синхронизированный с текущим состоянием баланса сил, или иерархизированным набором позиций, вводятся на публичную сцену.

Если эти два набора исходных допущений выступают конкурентами в теоретическом отношении, то в ходе историко-социологического исследования они фиксируют разные этапы исследовательской процедуры. Генеративный характер исторических понятий, на который обращает внимание Козеллек, позволяет отбирать из текстового корпуса те лексические конструкции, которые обладают наибольшей проектной «силой» или потенцией, выраженной в том числе и количественно. Например, в указанном ранее виде вала тематических публикаций в самых разнообразных профессиональных секторах, в форме стратегических классификаторов: административных, экономических, библиографических, торговых и т. д. Внимание к социальным и властным характеристикам носителей понятия, которые лежат в основе модели Бурдье, позволяет проследить, в какие силовые отношения изучаемые понятия вписаны в текущий момент и как их смысл связан с силовой структурой уполномоченной речи, в частности, с институциональной организацией публичного высказывания. Такой двойной ход позволяет не только описать захват понятием новых семантических контекстов, но и объяснить социальные условия этой динамики, от институциональных инвестиций в поддержание той или иной конфигурации понятийной сетки до биографической предрасположенности тех или иных участников взаимодействия к использованию отдельных терминов. Среди прочего, двойной шаг анализа позволяет структурно фиксировать «кому выгодно», чтобы та или иная лексема превратилась в ключевое понятие, через актуальный или проектный смысл которого можно влиять на баланс сил. Это в точности отвечает основной задаче исторической социологии понятий, которую я назвал ранее: установление соответствий между расстановкой социальных сил и структурой понятийной сетки, отраженной в ключевых понятиях.

4. Выявление устойчивых контекстообразующих связей в семантике понятий и отказ от рассмотрения лексем в «чистом виде», т. е. вне социальных взаимодействий, ведет к уточнению лексической размерности ключевых понятий. Я уже указывал, что на протяжении последнего российского столетия в качестве понятий наиболее действенно «работают» не изолированные словарные универсалии, а составные лексические конструкции. В политической, научной, журналистской практике присутствуют не «достоинство», а «человеческое достоинство», не «личность», а «гармонически развитая личность», не «прогресс», а «научно-технический прогресс» и т. д. Предваряя результаты исследования, представленные в настоящей книге, я готов сформулировать сильное допущение об общей структуре российского понятийного словаря. Плохо «работая» изолированно в разметке реальности, лексические единицы в качестве исторических понятий размечают реальность (в актуальности и проекте), только когда вступают в устойчивые отношения с другими понятиями, образуя синтагмы. Это справедливо для терминов «личность», «прогресс», «достоинство», обладающих относительно долгой российской историей. Это верно и для более «молодых» в российском политическом и культурном горизонте понятий, таких как «демократия», которые нуждаются в дополнительных квалификациях, чтобы генерировать более ощутимые эффекты реальности: используется ли в разных случаях для универсалии «демократия» квалифицирующий нормативный признак «российская», «мировая» или «суверенная». Схожую картину раскрывает семантико-социальное поле русского понятия «средний класс», реальность которого видится крайне проблематичной даже горячим апологетам, пока заемный термин не дополняется квалифицирующими признаками, такими как признак «российский» – он не просто локализует «класс» географически, а отсылает к набору «особых» социальных свойств[21].

Необходимость в уточняющих квалификациях, которые делают понятие «работающим», с большой вероятностью объясняется длительным понятийным трансфером, который происходит в виде импорта не только терминов, но и политических институций, частичного и компромиссного на всем своем протяжении[22]. Конечно, российский случай не исключителен, и схожие свойства понятийной сетки мы, с большой вероятностью, обнаружим в других обществах с аналогичной практикой. Наличие внешних эталонных форм, которые становятся предметом трансфера, выступает источником основополагающего смыслового и ценностного напряжения, пока степень, форма и успех реализации проектов в обществах-донорах систематически идеализируются в обществах-реципиентах. Идеализация закрепляет в смысловом поле понятий иерархию между полноценными заемными образцами «цивилизованных» норм и неполноценными местными реалиями. Если в рамках развернутого высказывания такое напряжение традиционно выражается в явном противопоставлении «российского» (наделяемого негативной символической ценностью) и «цивилизованного» (с позитивной ценностью)[23], то в свернутом виде то же противопоставление содержится уже в лексической форме понятий. Конструкции «российский средний класс», «суверенная демократия», «социалистический гуманизм» и даже «всесторонне развитая личность» отчетливо коннотируют несовпадение локальных версий реальности с заимствуемыми проектными категориями «средний класс», «демократия», «гуманизм», «личность». Такую схему трансфера, которая воспроизводит регулярную асимметрию между образцовыми понятиями и «не вполне подходящей» реальностью, трудно квалифицировать иначе как самоколонизацию. С содержательной точки зрения продуктивной здесь будет параллель с исследованиями Николая Плотникова, который обнаруживает в основании российских государственных реформ, начиная с XVIII в., метафорическое представление о российском обществе как «tabula rasa»[24]. Регулярное нормативное преобразование местной «бесформенной материи», форма для которой каждый раз заново заимствуется в институтах Западной Европы, является достаточно точным выражением перманентной самоколонизации[25].

Если реальность соответствует понятиям лишь с квалифицирующими оговорками и решающая оговорка обозначена в самой словарной форме, то дополнительные квалификации делают сцепление с реальностью более или менее приемлемым. При этом нет сомнений, что действительным источником сохраняющегося зазора служат не отношения между понятием и реальностью, а сама практика переноса понятий – в том числе лингвистическая, но в первую очередь политическая. Трансфер понятий с квалифицирующим признаком производит структурный эффект, во многом противоположный натурализации, как ее определяет Ролан Барт[26]. В отличие от натурализации, которая превращает историческое в природное в интересах господства, стирая заложенные в понятии различия и противоречия и тем самым существенно затрудняя его критику, прием квалификации неявно и непрерывно ставит под сомнение реальность, стоящую за понятием, а в случае, когда подобным образом сконструирован целый ряд ключевых универсалий, – реальность самого общества. На деле квалифицирующая конструкция ключевых понятий, свойственная трансферу колониального типа, выполняет двойную социальную функцию. Она сообщает приемлемый (временный и компромиссный) характер понятию при его переносе и адаптации в действующей понятийной сетке, что позволяет тому «работать» как форме восприятия реальности. И она же оставляет открытым отходной путь для политических и экспертных инстанций в случае масштабных консервативных сдвигов в балансе сил, которые в России (и не только) сопровождаются систематической критикой «Запада», куда генетически отсылает ряд заимствований, чье происхождение не окончательно стерто процессом их использования. Принимая во внимание социальную модель понятийного трансфера, в историко-социологическом исследовании следует обращать особое внимание на лексическую конструкцию понятий и извлекать из нее так много политического, как это возможно.

5. Отдельного пояснения в рамках настоящей работы, вероятно, заслуживает само определение политического. В предельном отношении ключевые понятия настолько политические, насколько они являются общими. Дело в том, что любое понятие превращается в ключевое историческое, лишь став предметом уполномоченной речи и работы по универсализации и институциализации. В поле социальной практики это означает, что понятие пропускают через свою речь профессионалы от политики, число его употреблений растет в языке СМИ, адресующихся к большинству, оно используется в мобилизующей речи не только в профессиональной политике или во взаимодействиях между политическими делегатами и мобилизованным большинством, но и, например, в борьбе между научными группами, литературными альянсами и т. д. Именно таким образом стратегические узлы понятийной сетки советского общества сквозным образом скрепляются и коннотируются понятийными парами «личное – коллективное», «чистое – практическое», «абстрактное – классовое» и рядом подобных, которые представляют собой одновременно формы мышления, конкурирующие карьерные стратегии, научные категории, мотивы политических кампаний и репрессий, а в отдельных случаях – условие жизни и смерти политических и научных противников[27]. Во всех случаях понятия аккумулируют в своем смысловом поле прагматику межпозиционной борьбы, которая неразрывно связана с балансом социальных сил.