Полная версия

Переселенцы

Василий наконец сказал жене, кого он прячет на сеновале. Сначала Пелагея испугалась, а потом немного успокоилась и даже засмеялась:

– А я-то, недотепа, думаю: что ему взбрело в голову урядника первачом напаивать, да не его одного, а еще двоих остолопов!

– Тут уж, как говорится, и сам не рад, да готов, пришлось умаслить полицейских… Надо работников о беглом-то предупредить… Хорошо, что они не из болтливых…

Прошло две недели. Урядник больше не приезжал. По деревне прошел слух, что Елпанов к жнитву нанял нового работника, которого привез из Ирбитской слободы. Парень назвался Гришкой, вольным поселенцем из Вятской губернии. Парень стал работать в елпановском хозяйстве и помогать Василию в кузнице. Теперь у Василия стало три работника, да и сын Петр уже работал за взрослого мужика. Пелагее работы хватало – со скотиной управляться, с огородом, да стряпни и стирки прибавилось, только ей приходилось все делать одной, без помощницы.

Василий как-то вечером сказал Пелагее:

– Вот что я надумал, мать: найму-ко я до женитьбы Петра работницу, тяжело тебе одной-то! Вон теперь сколько у нас скотины да птицы, и опять же – надо куделю чистить и прясть. Ну, куделю-то чистить Матрена сулилась пособить, бабенка она работяща, а все другое-то – как же тебе в одиночку?

– Ты хозяин, тебе и решать надобно, а мне и остальным – только слушаться да не прекословить, – ответила Пелагея.

Иногда Василий подумывал насчет беглого, ставшего вятским Гришкой: а вдруг пронюхает бестия-урядник, кто таков на самом деле новый елпановский работник, но успокаивал себя, мол, я-то тут при чем? Я его нанял в работники – и вся недолга, но если его сцапают, он и в ответе, а мое дело – сторона!

Когда кончилась страда, двое работников получили расчет и ушли домой: нанимал их Василий, как обычно нанимают на страду, до Покрова. Гришка хорошо работал по хозяйству, справлялся и в кузнице. Василий не жалел, что приютил беглого и спас его от новой каторги: как-никак почти бесплатного работника получил, только корми и одевай его. «Пусть пока живет, робит у меня, а там видно будет», – прикидывал он.

К Покрову Елпановы всей семьей ездили в Киргу, в приходскую церковь. Заехали в гости к свату Иллариону. Покров в Кирге, как и во всем приходе, – большой престольный праздник. И время праздновать – самое подходящее: полевые работы закончены, молотить еще рано. В это время в деревне только бабья работа – куделю чистить, а мужики так, кое-что разве поделывают. Ну, у Коршуновых и у Елпановых мужикам работы в любое время хватает, но в Покров – все дома, все празднуют.

Сватов Коршуновы встретили радушно. Настасья первая увидала Василия и Пелагею в окно, неодетая выскочила скорей отворять ворота и не удержалась, заплакала от радости, обнимала и целовала по очереди всех – отца, мать и Петрушку. После свадьбы дочери Василий был у Коршуновых два раза, а Пелагея всего один, и теперь Настя разом хотела наглядеться на прядеинских родных. Она немного похудела, но чувствовалось, что вполне освоилась в новой семье. Сватья Мирония, страдавшая одышкой, работать много не могла, все больше сидела и лежала с отечным лицом. По хозяйству помогала чужая безродная старуха.

Петрухе пошел семнадцатый год. Василий научил его счету в раннем детстве, считать он умел хорошо и быстро, а вот читать и писать где научиться – в деревне ни одного грамотного человека. Василий хотел уже послать его учиться в Ирбитскую слободу, но отец и сын Коршуновы читать и писать умели, и Платон охотно взялся учить родственника. Петр оказался способным и прилежным учеником, и его решили оставить в Кирге погостить – Настасье веселей будет. Василий с Пелагеей радовались: вот выучится сын грамоте, и можно письмо на родину отправить.

Убийство Анны Кузнецовой

Лето выдалось жарким и засушливым. Когда собирались тучи, с ужасающей силой гремел гром; были случаи, когда молнией убивало людей и скот или возникали пожары, но хорошего ливня так и не дождались. Хлеб был плохой, низкорослый, с мелким колосом, кое-как вырос только в залесках, где лучше сохранилась влага; травы оказались под стать ему. У Елпановых сохранилось много старого хлеба – не зря Василий каждый год припахивал целины, где всегда был урожай. Люди говорили между собой, что будет голод. И на самом деле, уже в сенокос и жнитво появилось много голодающих с Урала. Вести, одна другой хуже, приходили с демидовских заводов: там народ поголовно умирал с голоду – на тамошних каменистых, неплодородных землях добрых урожаев никогда не было, а тут еще два лета подряд засуха. Исхудалые, с почерневшими лицами люди с тощими котомками за плечами шли и шли вереницами по деревням Зауралья, прося милостыню.

…Игнат Кузнецов ждал из солдат старшего сына, тот должен был скоро вернуться домой. Младший сын Кузнецовых умер еще неженатым – опрокинувшимся возом придавило.

«Вот возвернется Никон – пусть он всем правит как хочет, а я уж сколь смогу, столь и пороблю, – думал стареющий Кузнецов. – Старуха больно хворая стала, лонись[40] дак и вовсе паралич ударил. Опять же Федька со своей-то бабой ладом не живет… Ведь отделил его, дурака, – думал, лучше будет, свой-то дом его притянет, ан нет – четвертый год пьет да на чужих баб смотрит! За что нам со старухой такое наказанье-то на старости лет? Эка вот, говорит – мол, не люблю я бабу свою, зря вы меня на ней женили. Да какого черта тебе еще надо, баба в девках-то и видная, и богатая была…»

А жизнь Анны, Федоровой жены, стала хуже некуда с тех пор, как Кузнецов-старший нанял на страду работницу Федосью: Анна тогда заболела и в поле работать не могла.

Вот и прибрала хозяйского сына к рукам бойкая пострадка Федосья… Дальше – больше: Анна как-то попыталась попенять на это мужу, но тут же получила увесистую оплеуху.

– Молчи, не выводи из терпения, ненавижу я тебя! – взъярился Федор.

– Опомнись, Федор! Дети ведь у нас, – охнула бедная Анна.

– Ты мне весь свет загородила, пропади пропадом, жаба!

Отругав, а то и поколотив жену, Федор уезжал в поле с пострадкой – бабенкой, как назло, молодой, лицом пригожей, но и порядком бессовестной. Скоро Федор, не стесняясь ни отца-матери, ни чужих, связался с работницей в открытую… А та совсем уж себя хозяйкой возомнила! Как-то даже сказала за обедом: «Тетя Анна, уж больно ты стара да худа, как будто матерью приходишься Федору-то…» Анна плакала горючими слезами, но кому пожалуешься? Она была дальняя, выдали ее замуж из Кирги. К отцу родному не сходишь, да и отец-то уже теперь давно помер…

После десяти лет совместной жизни отец отделил Федора, третий год они жили в своем доме, но жизнь не налаживалась: Федор продолжал пить и все чаще бил жену.

Бабы жалели Анну, но кое-кто, бывало, говорил: мол, муж да жена – одна сатана…

– Впору руки на себя наложить, – жаловалась Анна соседке, Марине Агапихе. – Ровно озверел Федор-то, как связался с Федоской этой! Ох, пропащая моя головушка!

Агапиха выслушивала ее равнодушно: самогонщице не раз приходилось слушать стенания измученных пьянством и побоями мужей деревенских баб. Кроме того, она не любила эту тихую, чересчур покорную бабу: «Так тебе и надо, телепня[41]! Да будь Федюня мой муж, я бы его вот так зажала! – И она показывала маленький, но крепкий кулак. – Уж я бы не поддалась, а чем попадя бы такого-то буткала[42]!»

Отчаявшись, Анна пришла к бабке Евдонихе:

– Баушка Феофанья, я к тебе как к последней надёже… Помоги моему горю, совсем сдурел мужик-от у меня, ругается да бьет! И раньше-то худо жили, а нынче и вовсе как зверь. Видно, околдовала его эта змея подколодная, Федоска-то… Взял ее свекор, мне на беду, в пострадки. У нас в дому живет, а нам же, прости господи, и гадит! Федор седни меня опять набил, а вечером, ежели напьется, хоть беги куда глаза глядят!

– Куда же, милая, побежишь-то? Ведь ты мужняя жена, у тебя дети! Ну ночуешь ты седни в людях, а завтре ведь все равно домой-то надо… Ты уж старайся как-то и сама наладить жисть-то! Откажи Федоске-работнице, что ли…

– Да ведь не я, а свекор мой нанимал Федоску-то! Добром она не уйдет…

– А ежели добром не уйдет, так выгони! Хозяйкой в дому стань, а не гостьей! Вот, на тебе ломоть хлеба, я его наговорила. Как придет Федор вечером да ужинать будет, этот ломоть незаметно ему подложи. Гляди, чтобы только муж съел его, а не другой кто, да не с супом или еще с чем горячим, не то с паром весь наговор-то и выйдет… А завтре сходи на кладбище, найди могилу, где похоронен кто-нибудь по имю Федор – все равно, хошь старик, хошь ребенок. В деревне Федоров-то много ведь умерло, вон дедка Федора в прошлом году похоронили, знашь, поди, где могила-то его?

– Знаю, баушка, знаю – у кривой березы она!

– Дак вот, мила дочь, горсть земли с могилы возьми и мне принеси: я на нее наговорю, а ты ее в рукомойник перед тем, как он будет умываться, брось… Завтре же ко мне и приходи!

– Спасибо, баушка, побегу я домой – поди, явился душегуб-от мой, еще хватится меня, окаянный!

– А ты, касатка, худыми словами Федора не брани: бес-от, он ведь завсегда услышит да и будет разжигать у вас ссору-то!

Анна с надеждой побежала домой, неся за пазухой ломоть хлеба с наговором. В ограде ее встретил завыванием дворовый пес.

«Что это у нас Лыско-то – уж втору неделю, как вечер настанет, так и выть, ровно волк, принимается?» – мелькнуло в голове Анны. «Лыско, перестань!» – Она замахнулась на собаку батогом[43]. Та, поджав хвост, пошла в конуру, но через минуту завыла опять.

«Господи, неужто перед бедой какой-то?»

Анна вошла в избу. Мужа дома не было, дети уже спали.

Долго же она у Евдонихи пробыла… А Федор, поди, опять пьет.

Анна подняла крышку сундука: муж, наверно, последние деньги взял. Ну так и есть – деньги исчезли… О господи, да ведь скоро подать платить!

Анна сунула наговоренный хлеб в подпечек. Отломила от другой краюхи кусок и понесла его собаке.

– На, Лыско, пошто воешь-то – голодный, чё ли?

А Федор в это время действительно был у самогонщицы Агапихи. Гривенник он уже пропил и теперь требовал самогона в долг.

– За деньги продам, а задарма – накося выкуси! Ежели всем вам, пьяницам, в долг давать, так скоро по миру пойдешь!

Федор не стерпел, что она назвала его пьяницей, рассвирепел, стал придираться к Агапихе, кричать и обзывать. Агапиха на своем веку не таких буянов видала. Она была не из робких.

– Ты чё на меня блажишь? Я тебе не Анна, я тебя нисколь не боюсь. Пошел ты к черту, изверг, пьяница, кровопивец! Бабу свою скоро в гроб загонишь, скотина! Вон даве приходила, жалилась, житья ей не даешь, паскудник поганый, одурел вовсе, издеватель! Связался с молодой, ну и черт с тобой, а над женой чё издеваться? Уходи отсюда, чтоб ноги твоей здесь не было! Будь ты моим мужем, я так проучила бы тебя! Я бы вправила твои трухлявые мозги в твою пустую башку.

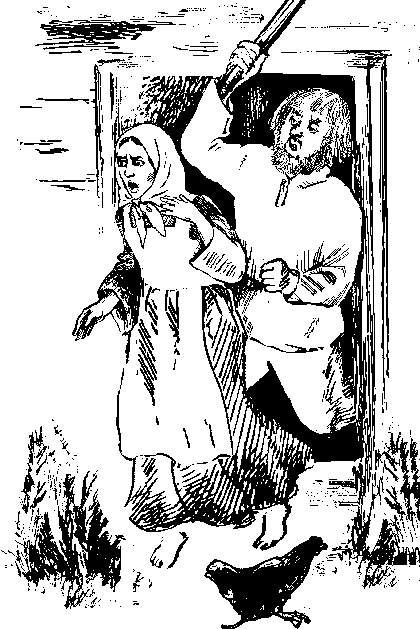

Самогонщица стала выталкивать Федора за дверь, тот зацепился руками за дверной косяк. Тут появились муж Агапихи, Олимпий, и дочь Лизка. Олимпий – мужик проворный и жилистый, да еще Лизка ему помогла – прокатился-таки Федор по ступенькам крыльца…

По дороге домой он наливался злобой на Анну. «И ходит, и ходит, окаянная, по соседям, жалуется… Ну, погоди, проучу я тебя седни! Хредеет, а никак не подохнет. Померла, я бы на Федоске женился».

Подходя к дому, он изо всей силы пнул ногой калитку. Калитка от удара распахнулась, и Федор зашел в ограду. Анна знала уже, что он идет злой. Белее мела, вся дрожа, она встала у печи. Дети по-прежнему спали в горенке. Федор подошел к Анне и, не говоря ни слова, наотмашь ударил ее кулаком по лицу. Анна сразу почувствовала во рту соленый привкус крови. Не успела опомниться, как получила страшный удар по голове, и чтобы удержаться на ногах, успела ухватиться за столбик голбца.

– Федя… за что?! – еле прохрипела она. В глазах плыли огненные круги.

Осатаневший Федор снова занес сжатый кулак. Анна, не видя ничего кругом, рванулась к двери, выскочила на крыльцо. Федор, как дикий зверь, выскочил за ней, схватил с приступки тележный курок[44] и с размаху ударил жену. Удар пришелся опять по голове. Она упала у крыльца, поливая кровью землю, по которой ходила взад и вперед сотни раз в день ради того, чтобы жила семья, росли дети. В доме, который она строила своими руками, были всегда порядок и пища, и всегда накормлена, напоена и ухожена скотина. Ее руки, которые не знали усталости и покоя, работали день и ночь, создавая все благополучие этого дома, теперь бессильно лежали на земле. С каждым мгновением жизнь уходила из ее тела. Курок от телеги, которым она была убита, лежал рядом, и под него подползла струйка крови.

Но Федор сначала ничего не понял – раньше он ее еще и не так избивал. Бабы, как кошки, живучи, полежит на холодке, очухается, придет в избу. И он пошел в дом, прилег на кровать, но сон к нему не шел. Хмель начал проходить, и Федор стал тревожиться: жена в избу не приходила…

Забрезжил рассвет, стала падать роса, на востоке показалась золотистая полоска. Анна лежала все в том же положении. Федор, не смея поверить, что произошло, осторожно, как вор, подошел к жене, тронул за плечо – оно было чуть теплым. Как безумный, озираясь и кляня себя, с трясущимися руками и холодным потом на лбу тяжело опустился на порог своего дома. «Как оправдаться? Придет становой, начнут наводить следство. Как я все это объясню, чтобы меня не завинили? Поверят ли?..»

И вот сейчас сидел Федюня на пороге своего дома, все перебирая и вороша в своем уме: «Ну где и как я схватил курок? Наверно, уж мне его сам нечистый подсунул. Ведь кулаком я бы ее не убил, не попадись курок под руку. Как я теперь выпутаюсь из этого?..»

Раньше всех проснулись куры. Они с деловитым спокойствием слетели с насеста и стали искать себе корм. Черный петух с красноватой шеей подошел к лежащей хозяйке и недоумевающе вытянул шею, нацеливаясь, куда бы клюнуть.

– Кыш, проклятый! – Федор замахнулся на петуха.

Во дворе жалобно выла собака. В пригоне замычала корова, заблеяли овцы, захрюкала свинья. И это вывело Федора из тупого оцепенения, он сорвался с места, как ошалелый, побежал по деревне и заорал во все горло:

– Люди добрые, помогите! Караул! Убили Анну, уби-и-и-ли! Федоска это… Искать ее надо, суку, убивица она и воровка. Люди! Помогите, бога ради!

Народ уже был на ногах, так что вскоре у Федюни во дворе была вся улица.

Федор, брызгая слюной, кричал, бил себя в грудь кулаком, крестился и божился:

– Люди добрые, не виноват я ни в чем, ничего знать не знаю. Это паскуда работница убила ее, ограбила нас и сбежала!

В десятый раз повторял одно и то же: «Не виноват я!» – И заорал истошным голосом:

– Аннушка, родная моя, да как же получилось-то все? Не уберег я тебя! Да как же это всех-то нас она не убила?! Господи! Горе-то какое! Искать ее надо, убивицу и воровку! Люди!!! Помогите, бога ради!

На крыльце в одних рубашонках, бледные и вконец перепуганные, не смея шевелиться, стояли детишки Федора. Тут же был Игнат с непокрытой головой, испуганными глазами, с лицом, серым, как пепел. Старуху его, мать Федора, толстую, параличную на правый бок, чуть снова не хватил удар, но она все же приползла, ноги ее не держали. Она тяжело опустилась на колени возле снохи и завыла долго и протяжно, как голодная волчица:

– Аннушка, да чё же это ты наделала, как мы без тебя жить-то будем?!

Агапиха тоже подошла, повздыхала, поохала и потихоньку удалилась восвояси, она решила ни во что не вмешиваться.

– Чё вы остолбенели?! Давайте понесем ее в дом, обмывать надо. Что ли ей, даже мертвой, в доме места нет? – возмутилась Полуянова сноха, высокая, дородная баба.

– Надо немедля кого-то в Киргу послать, родню известить. За попом не надо, он к мертвой не поедет, надо кому-то в волость ехать за становым.

Покойницу понесли в дом. Старухи стали хлопотать возле нее.

Через час Анна была одета в подвенечное платье и лежала под образами со спокойным лицом, невозмутимая и далекая от всего земного. Ей уже было все равно: и гнусная, преступная ложь ее мужа, и навзрыд плачущие дети, которых она любила больше всего на свете и ради которых шла на любые муки.

Под вечер из Кирги приехали родственники Анны и увезли тело в Киргу – хоронить.

Скоро пострадку Федосью нашли в Харлово. Привезя в Прядеину, ее закрыли в кладовке, поставили караульного и стали ждать приезда станового пристава.

Староста собрал всю улицу на сход тут же, в ограде. Договорились, что все покажут одно: ничего не видели и ничего не слышали. Надо Федюню выгородить, прав он или нет. А то что получается, Анну схороним, Федюню посадят, а ребят куда? Старики ненадежны, самим скоро надо опекуна, а Никон еще придет ли, неизвестно. Кому нужны они – парнишко-то теперь уж вон какой сыч растет, голимый Федюня.

Из Белослудской приехало начальство вести допрос и следствие. Становой, урядник и два стражника стали вызывать в горницу по одному. Сначала вызвали старосту:

– Принимайте присягу, целуйте крест и Евангелие. Говорить только чистую правду. Следствием установлено, что в вашей деревне убита железным курком от телеги Кузнецова Анна Ивановна в своем дворе. Что вы как староста можете сказать по этому делу?

– Ваше благородие, когда я пришел, народу была полна ограда. Я ничего не видел, не знаю.

– Как жил с женой Кузнецов Федор Игнатович? Может, обижал или даже бил ее?

– Нет, такого не было, не слышал.

– Может, он пьяный был?

– Теперь страда – когда пить-то?

– Кто же тогда убил его жену?

– Не знаю, не ведаю.

– Говорят, он был в связи с работницей, правда ли это?

– Может, и правда, может, и нет. Откуда мне знать?

Следующей вызвали на допрос Агапиху. Она притворилась смиренной овечкой: ничего не слышала и не видела. Тогда становой спросил прямо:

– Вино вчера вечером ему продавала?

– Заходил он соседним делом вечером к нам, дак трезвый был. А у меня откуда вино-то возьмется, страда чичас, не до этого. Пойдите посмотрите, кумышки я варю не больше других. С самой Пасхи даже травянухи не варила.

Еще вызывали многих, все говорили одно и то же: ничего не видели и не слышали.

Тогда стали допрашивать самого Федора. Он так же, как и утром, стал разыгрывать из себя убитого горем мужа и отца малолетних детей, призывая в свидетели Бога, небо и всех святых, распустил слезы и сопли и вообще представился полным идиотом.

Тогда пристав задал ему прямой вопрос:

– Был ли в связи с работницей?

– Ваше благородие, эта баба такая наглая, что кого хошь соблазнит, ну и нечистый меня попутал. Она мне сказала: «Твоя баба все хворает, вот если бы она умерла, я бы за тебя взамуж вышла, уж как бы я тебя любила, шибко ты мне поглянулся». А я тогда и во внимание не взял, что она, мерзавка, задумала. Думал, шутит…

Последней вызвали Федоску, стражник ее привел.

После присяги спросили, кто она и откуда родом, была ли в преступной связи с хозяином.

– Была, ваше благородие, поневоле станешь с таким нахалом, притеснял он меня шибко.

– Собиралась за него замуж, или он тебе предлагал чего?

– За такого ирода замуж?! Да вы что? При живой-то жене как это он мне предлагать замужество-то будет? Да и будь он до этого вдовый, ни в жисть бы не пошла за него, лучше камень на шею да в воду.

– Может, вы с хозяйкой ссорились?

– А известное дело, любая жена будет ругаться, когда узнает, что ее муж с работницей путается. Но она больная была, да и вообще смиренная.

– А почему ты не ушла от них сразу же, как он начал к тебе приставать?

– Все хотела уйти, да никто не нанимает, больно уж слава по деревне про меня пошла худая, – простодушно ответила Федоска. – Ну а вчера, как он пришел пьяный да начал Анну бить, вижу, дело-то совсем дрянь, собираться надо поскорее да уходить. Смотрю, она на улицу побежала, он за ней. Вот тогда, видно, он курок-то и схватил. Да на крыльце и хлобыстнул ее по голове. Хорошо, что я в кладовке, не в избе была, а то бы и меня прихлопнул. Как в избу-то он прошел обратно, подхватила я свою котомку да убежала. Некогда было глядеть, жива ли хозяйка-то. Бегу огородом прямо по грядам да оглядываюсь, не гонится ли за мной убивец-то. Так до полевских ворот не помню, как добежала, в поле уж пришла в себя. Хорошо, что ночи теперь теплые и короткие, поспала под стогом маленько да вот в Харлову пошла, не наймет ли кто.

– А за работу они тебе платили?

– Боже мой! Какая тут плата! Хоть бы ноги унести от такого хозяина поскорей.

– А когда пошла, ничего у них не взяла?

– Ничего, ваше благородие! Котомку-то мою ведь обыскали.

– Это неважно! Вот хозяин говорит, что ты их обокрала и убила хозяйку.

– Да как он смеет такое говорить на меня! Что я, душегубка какая, да мне даже кошку не убить!

Федоска поняла, в чем ее обвиняют, осознала всю тяжесть своего положения и горько заплакала.

После допроса всех свидетелей Федора Кузнецова и работницу Федосью этапировали в суд. Не прошло и недели, как Федор вернулся домой. Суд признал его невиновным; судили одну Федоску-пострадку, а Федора вызывали на суд только как свидетеля.

В деревне только и разговоров было, что об убийстве и суде, да еще о том, как Федору удалось-таки выкрутиться.

– Игнаха-то Кузнецов… ишь ты… прямо от тела убиенной – в волость лыжи навострил! Видно, немало денег повез, чтоб судейских подмазать-задарить…

Работницу Федосью суд осудил на каторжные работы, хотя она в убийстве Анны не призналась и краденого у нее ничего не нашли. А Федор стал сам себе хозяин. Помаленьку таскал что-то из дому и пропивал: то кусок холста снесет Агапихе, то из домашнего скарба чего-нибудь. Ребятишек отец-пропойца бросил на произвол судьбы, и они целый день бегали грязные и голодные.

Игнат Кузнецов уже не рад был, что истратил большие деньги, чтобы спасти сына от каторги. Никакие уговоры бросить пить на Федора не действовали.

«Женить бы его, да поскорее, – думал Кузнецов-старший, – да как: в другой-то раз жениться положено после смерти жены только через полгода».

Слово «убийство» Игнат боялся произнести даже мысленно…

Пожар

Стояла страшная сушь, урожай погибал. Полевые работы затянулись – пшеница была такая, что под серп не шла; кое-где по полям ползали на коленках и рвали ее руками. Замаячил скорый голод…

Все прядеинцы ушли в поле, и в избах не было почти никого, когда стряслась самая страшная деревенская беда – пожар. Оставшиеся без присмотра ребятишки Федора Кузнецова играли одни дома. Николка позвал Аленку в амбар:

– Гляди, Аленка, тут хомяк в ловушку попался!

И правда – в углу амбара бился и пронзительно пищал в ловушке здоровенный хомяк.

– Неси живей тятькины рукавицы да ящик из-под гвоздей – тот, у которого крышка задвигается! – командовал Николка.

Скоро хомяк был водворен в ящик.

– А сейчас казнить его станем, все равно как тетку Федосью сказнили бы, которая маму убила…

Ящик с хомяком принесли в баню. Из загнетки[45] набрали красных углей. Положили в каменку бересты, щепок и раздули угли. Береста загорелась жирным чадящим пламенем. Следом взялись огнем и щепки.

– Давай его сюда, мы его сейчас живьем поджарим!

Николка рукой в рукавице взял хомяка за хвост и стал держать над огнем. Шерсть вспыхнула, остро завоняло паленым… Хомяк, изогнувшись, вырвался и шмыгнул из дверей бани в пригон, словно горящий факел, оставляя за собой огненную дорожку.

Сухая подстилка в пригоне вспыхнула как порох, огонь с жадностью рванулся на стены и крышу, и буквально через мгновение заполыхали амбар, баня и дом.

Ребятишки, напуганные пожаром, побежали к бабке и деду, но уже и у них загорелся дом и все постройки. Пожар распространялся с быстротой молнии: на беду, день был ветреным.

Люди, которые работали недалеко от деревни, увидели дым и огонь: сомнений не было – горел дом Федюни. Пока запрягали лошадей, гнали в деревню, загорелись еще пять домов. Хватали что попало, старались хоть что-нибудь спасти из своего имущества.

Когда Игнат Кузнецов примчался с поля домой, все было кончено: крыша его избы уже провалилась. В огне погибла парализованная старуха-жена, сгорел на привязи у конуры Лыско.

С треском и шипением догорали последние головни страшного пожарища. Нестерпимый жар обуглил деревья в палисадниках. Как сухой обугленный пень, стоял тополь перед домом Игната.

С безумными глазами и трясущимися руками Игнат искал внучат. Ноги его не слушались, подгибались, и он, заикаясь, спрашивал каждого: «Не видели моих внучат?» Но в суматохе было не до них, и никто их не видел. Взор его стал неподвижен, лицо свинцово-серым, он заревел, как бешеный бык, хватаясь за сердце, и рухнул на землю около своего бывшего двора.

В этот день в Прядеиной сгорело дотла двенадцать домов. Огонь пожара, подгоняемый ветром, дошел до оврага и там наконец потух.