Полная версия

Навигационная имплантология. Практическое руководство для практикующих имплантологов

В процессе поиска решения первым шагом была идея изготовить шаблон, который будет передавать хирургу расположение будущих реставраций, чтобы он мог его учитывать, размещая имплантаты. Для этого был предложен так называемый примерный шаблон. Зубной техник выполнял постановку зубов в местах отсутствующих, затем дублировал модель и обтягивал дубликат модели в вакуумформере пластиной из PETG, после чего максимально обрезал оральную часть, стараясь оставить вестибулярную часть планируемых коронок и элементы, обеспечивающие жесткость шаблона. Шаблон стерилизовался и передавался в хирургию.

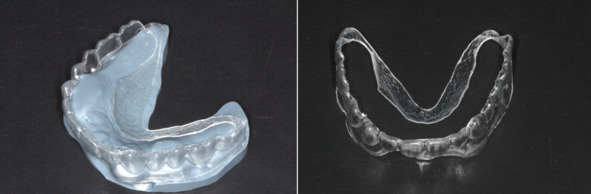

Рис. 3.2. Примерный шаблон

Во время операции хирург мог наложить шаблон пациенту, имея в качестве ориентиров, помогающих представить будущую реставрацию, вестибулярные поверхности, отображенные на каппе, а также имел возможность скорректировать положение имплантата с учетом будущей ортопедической конструкции. Тем не менее, любовь ортопедов к использованию винтовой фиксации диктовала еще более строгие требования к взаиморасположению имплантатов, такие как высокая взаимная параллельность и расположение выходов шахт на оральную поверхность.

Рис. 3.3. Центрующий шаблон

Поэтому была предложена модификация шаблона – центрующий шаблон. В полученной из вакуумформера каппе сначала выполнялись отверстия для пилотного сверления, после чего обрезка проводилась так, чтобы остались не только вестибулярные поверхности реставрации, но и большая часть отверстий для пилотной фрезы.

Таким образом, хирург мог получить не только представление о расположении зубов, но и точное положение центра будущей имплантации, однако все наклоны имплантата оставались на выбор хирурга.

Распространение немедленной нагрузки на имплантаты подняло вопрос о дооперационном изготовлении ортопедической реставрации, однако для решения этого вопроса требовалась технология, позволявшая врачу-ортопеду знать точное положение имплантатов до операции. На помощь пришли «точные шаблоны» или «шаблоны полного протокола» (Full guide), которые применялись не только при подготовке ложа для имплантата, но и при установке имплантата.

Примечательно, что первые точные шаблоны можно было изготовить, не имея не то, что 3D принтера, а даже не имея компьютерной томографии пациента. Одну из первых методик изготовления точных шаблонов вывела на рынок фирма Nobel Biocare. Решение NobelGuide позволяло изготовить точный шаблон двумя путями: аналоговым, для которого требовались только оттиски пациента и рентгенограмма (предпочтительно ортопантомография), и цифровым, для которого необходима была компьютерная томография, сканирование моделей пациента с помощью сканера Nobel Procera, виртуальная моделировка имплантации и удаленное изготовление шаблона в центре производства. Из-за небольшого распространения цифровых технологий в то время, тем более в нашей стране, цифровой протокол в начале не получил широкого применения. Несмотря на то, что для создания шаблона по аналоговому протоколу требовалось немало работы, энтузиасты навигационной хирургии часто использовали его.

Аналоговый протокол изготовления точного шаблона демонстрирует, что при большом желании, даже не располагая технологиями, можно получить желаемый результат.

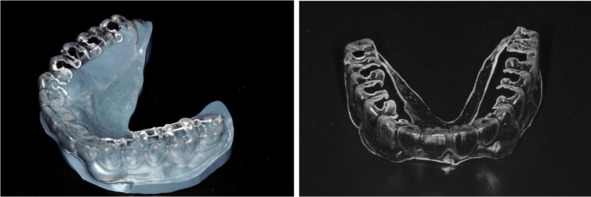

Для изготовления точного шаблона по аналоговому протоколу, в первую очередь, необходимо было получить костный профиль, для этого зубной техник отливал модель и в области отсутствующих зубов, накладывал восковые полоски от преддверья полости рта до перехода неба в горизонтальное таким образом, чтобы они проходили через центр планируемой установки имплантата, после чего в вакуумформере изготавливалась каппа. На полученной каппе по выступам, оставленным полосками, через пару миллиметров делались отверстия для зонда и маркировались маркером.

Рис. 3.4. Модель с восковыми полосками и каппа с обозначенными отверстиями

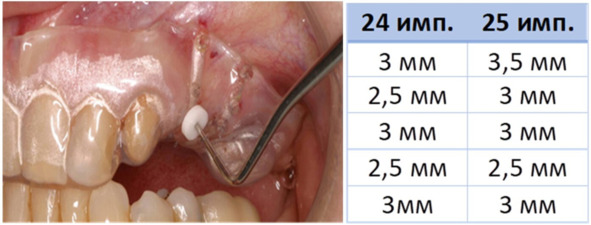

Каппа передавалась в клинику. В клинике, предварительно выполнив обезболивание, врач накладывал каппу пациенту и при помощи зонда и эндодонтического стоппера, прокалывая слизистую оболочку в обозначенных на каппе отверстиях, получал значения толщины слизистой оболочки и записывал их в таблицу, после чего каппа вместе с таблицей возвращалась в лабораторию.

Рис. 3.5. Определение толщины слизистой оболочки и таблица результатов

Модель расчерчивалась и распиливалась, на боковой поверхности полученных фрагментов отмечались данные из таблицы и прорисовывался костный профиль, после чего гипс, соответствующий мягким тканям, спиливался фрезой и получалась модель костного профиля.

Длина имплантата определялась по ортопантомограмме или прицельному снимку, а диаметр определялся при изучении костного профиля. После чего в модель монтировался аналог подходящего имплантата, для этого выполнялось сверление, и аналог закреплялся в нем гипсом или самотвердеющей пластмассой.

Рис. 3.6. Модель расчерчена и распилена, перенесены размеры из таблицы, получена модель костного профиля

Затем модель собиралась, и при помощи оттиска, силиконового ключа или имеющейся каппы изготавливалась десневая маска. Таким образом, еще до установки имплантатов, мы получали модель для подготовки протетических компонентов реставрации. Модель и протетические компоненты готовы, осталось перенести положение имплантатов с модели пациенту.

Рис. 3.7. Установлен аналог имплантата. Модель с аналогами. Модель с десневой маской

Для этого использовалась комбинация: переходник, навигационное кольцо и фиксирующий винт. Они фиксировались на аналогах имплантатов, после чего из самотвердеющей пластмассы формировался шаблон. По окончании полимеризации шаблон снимался с модели, обрабатывался и передавался в клинику вместе с заранее подготовленными абатментами и коронками. Эта техника требовала много труда и большой кропотливости, но, тем не менее обеспечивала возможность подготовки протетических компонентов (абатменты и коронки) до проведения хирургического этапа имплантации, а также являлась инструментом, позволяющим расположить имплантаты точно в запланированную позицию.

Рис. 3.8. Переходник, навигационное кольцо и фиксирующий винт. Установлены на модели. Покрыты самотвердеющей пластмассой

Рис. 3.9. Фрагмент готового точного шаблона, выполненный аналоговым методом

Опыт применения аналоговой навигации

Оценить возможности аналогового метода навигации можно, изучив клинический случай, который любезно предоставила клиника «Руссдент»; этот клинический случай выполнил ведущий хирург имплантолог клиники Хатит Руслан Айдамирканович в 2009 году.

Пациентка 43-х лет обратилась в клинику с жалобами на отсутствие нижнего второго премоляра слева. В рамках диагностики проведена оценка общего и стоматологического анамнеза, выполнен стоматологический осмотр. По результатам диагностики проведена консультация, и из предложенных методик протезирования пациентка предпочла установку имплантата с последующим протезированием коронкой с опорой на имплантат.

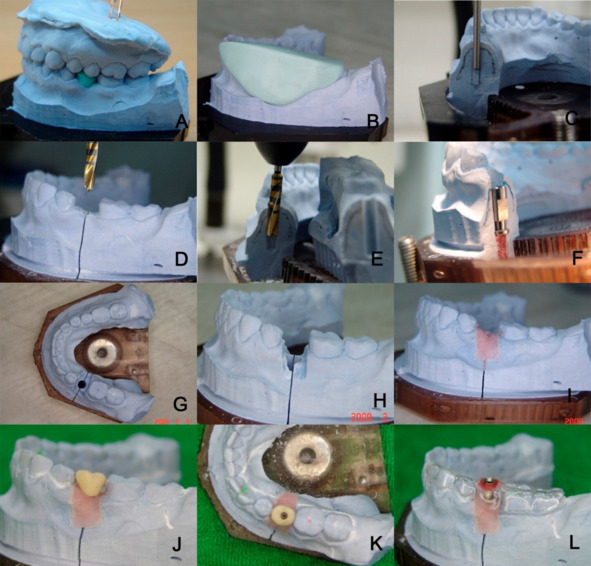

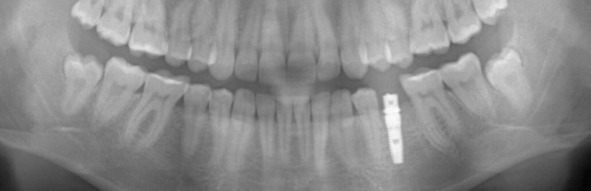

Рис. 3.10. Предоперационное ОПТГ пациента

При подготовке к имплантации была выполнена панорамная рентгенография (ОПТГ), получены оттиски обоих челюстей пациента и изготовлены модели. В полости рта определена толщина мягких тканей в области имплантации, построен костный профиль. На модели в области отсутствующего зуба из воска отмоделирован прототип будущей реставрации. С модели нижней челюсти получен силиконовый ключ для последующего изготовления десневой маски. Модель распилена по центру планируемой установки имплантата, после чего размечена планируемая позиция имплантата, и согласно ей выполнено сверление при помощи параллелометра, после чего установлен аналог имплантата.

С модели удален гипс, соответствующий мягким тканям, чтобы получился так называемый костный профиль, после чего десневая часть восстановлена обратно в виде десневой маски при использовании полученного заранее силиконового ключа. Таким образом, получена модель с аналогом имплантата, еще до проведения имплантации. На этой модели подготовлена провизорная реставрация, в данном случае это пластиковая коронка с винтовой фиксацией, также подготовлен шаблон.

Для изготовления шаблона с помощью термоформирования подготовлена назубная каппа, в области имплантации в нее вклеена втулка для пилотного сверления, при помощи самотвердеющей пластмассы. Позиция втулки определена по длинному винту, установленному в аналог имплантата. Таким образом, до операции получен навигационный шаблон для пилотного сверления и временная реставрация.

Под местным обезболиванием провели хирургическое вмешательство по поводу установки имплантата. Для проведения пилотного сверления использован подготовленный заранее шаблон, после выполнено расширение остеотомического канала при помощи остеотомических фрез согласно выбранному протоколу и выполнена установка имплантата. К установленному имплантату адаптирована и фиксирована временная коронка, изготовленная заранее.

На послеоперационном снимке мы видим удовлетворительное положение имплантата. Как видно из данного клинического случая, получение хороших результатов имплантационной хирургии и последующего протезирования – результат тщательной подготовки и серьезного отношения к делу. И, даже не располагая цифровыми инструментами, фанаты своего дела передовые клиницисты, получали хорошие результаты даже 20 лет тому назад.

Рис. 3.11. Работа с моделями: А – модели с прототипом реставрации. B – силиконовый ключ. С – разметка костного профиля и положения имплантата. D – распил модели. E – создания канала под аналог. F – аналог имплантата установлен. G – модель с установленным аналогом. H – удален гипс, соответствующий мягким тканям. I – создана десневая маска. J, K – провизорная коронка на модели. L – созданный шаблон на модели

Рис. 3.12. Послеоперационный панорамный снимок (ОПТГ) пациента

Цифровая навигация

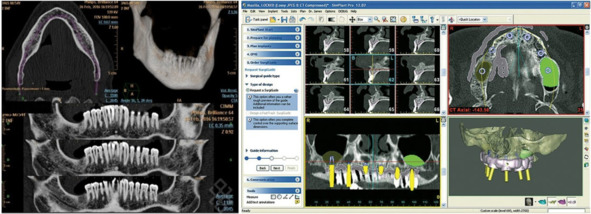

Появление технологии спиральной томографии стало ключевым моментом для дальнейшего развития имплантологии, так как позволило получать точные и четкие изображения во всех проекциях. Параллельно с популяризацией компьютерной томографии к 1990 году стали очень популярными программные решения для стоматологии, такие как программное обеспечение «Dentascan». Оно позволяло получать поперечные изображения каждые 2 мм и панорамные срезы. Более того, программное обеспечение Simplant интегрировало интерактивный анализ в программу и добавило возможность проведения виртуальной хирургии, а также визуализации позиции имплантата в 3D-графике.

Рис. 3.12. Рабочее окно программы визуализации спиральной томографии Dentascan и рабочее окно программного обеспечения Simplant

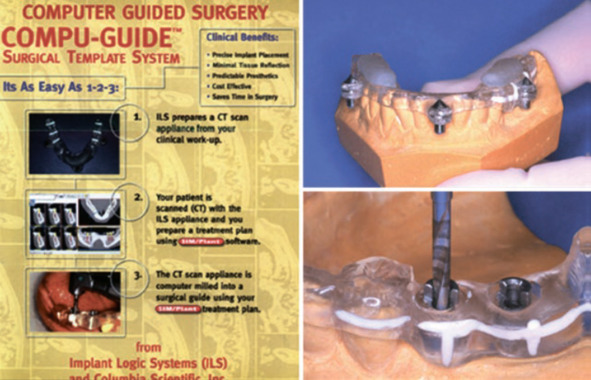

Следующим вызовом после виртуального планирования стала разработка методики передачи виртуальной информации непосредственно в клинику. Американская компания Implant Logic System в сотрудничестве с Simplant разработала методику проведения рентгенографии со стандартным рентгенологическим шаблоном, содержащим металлические метки, который крепился к зубам с помощью самотвердеющей пластмассы, после чего проводилась спиральная компьютерная томография. Используя полученные результаты, хирург мог планировать размещение имплантатов в программном обеспечении Simplant, а компания Implant Logic System могла централизованно производить направляющие втулки для остеотомии, крепящиеся на адаптированный стандартный шаблон.

Эта система является примером централизованного изготовления шаблонов, в таких случаях изготовление шаблонов нужно рассматривать как сервис, что с одной стороны менее затратно для клинициста и не требует длительного обучения, а с другой стороны цена и скорость изготовления шаблона всегда оставляют желать лучшего. Тем не менее этот процесс был сложен для ежедневного применения в клинике, и его применение было прекращено, а фирма Implant Logic System приобретена фирмой Biohorizont.

Следующим решением, появившимся на рынке навигационных шаблонов, стало решение, предложенное компанией Med3D в 1994 году, это решение опиралось уже на планирование по 3х мерному снимку, полученному со спирального компьютерного томографа либо конуснолучевого компьютерного томографа. Так как никакого сканирования полости рта или моделей не предусматривалось, использовалась методика рентгенографии с рентгеновским шаблоном.

Рис. 3.13. Ознакомительный флаер компании Implant Logic System

Рентгеновский шаблон, заранее выполненный на модели из самотвердеющей пластмассы с добавлением сульфата бария для рентгеноконтрастности, должен был точно и однозначно позиционироваться как на модели, так и в полости рта, содержать ренгенопаковые зубы на месте отсутствующих зубов, а на месте замещаемых и в области неба или над языком содержать в себе кубик LEGO 2x3. Да, именно кубик LEGO являлся ключевым элементом этой системы, точкой отсчета, позволяющей соотносить реальные и виртуальные измерения.

В связи с отсутствием в этой методике объединения данных рентгенографии и поверхностного сканирования для передачи рельефа нерентгеноконтрастных тканей (мягкие ткани) применялась рентгенография с рентгеноконтрастным рентгеновским шаблоном; именно он создавал контур мягких тканей. Также установив на рентгеновский шаблон рентгеноконтрастные пластиковые зубы, можно было передать в рентгенограмму позицию будущей коронки. Варьировать рентгеноконтрастностью элементов шаблона можно путем добавления разного количества сульфата бария в самотвердеющую пластмассу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.