Полная версия

История Древнего мира. От первых империй до падения Рима

Захват власти Шаммурамат оказался таким событием, которое эхом отразилось в исторической памяти людей. Греки помнят царицу по греческой версии имени – как Семирамиду. Греческий историк Ктесий говорит, что она была дочерью богини-рыбы, воспитанной голубями, вышла замуж за царя Ассирии и родила сына по имени Нин. Когда ее муж умер, Семирамида вероломно захватила его трон[120]. Древняя история сохраняет рассказ о Нине, сыне легендарной царицы, и намекает, что Шаммурамат захватила власть не совсем честно. Другой греческий историк, Диодор, рассказывает нам, что Семирамида убедила своего мужа передать ей власть лишь на пять дней, чтобы посмотреть, как хорошо она может справиться с управлением государством. Когда он согласился, она казнила его и захватила корону навсегда.

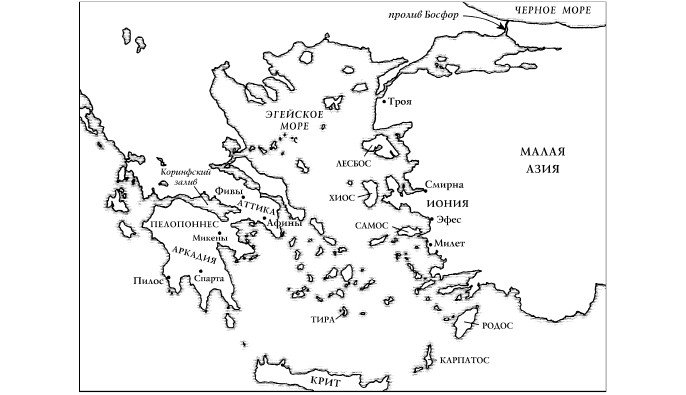

К этому времени греческие города объединились в три отчетливые группы. Микенские города на материке триста лет тому назад подверглись набегу прибывающих дорийцев, но они не исчезли полностью. Выжившие остатки микенской цивилизации располагались в области, известной как Аркадия. Она располагалась в центре южной части Греческого полуострова, Пелопоннеса, ниже залива, который врезался в полуостров с восточной стороны, почти разделяя его надвое, – позднее он станет известен как Коринфиакос Колпос, Коринфский залив.

Мигрируя, микенские греки переправлялись через море, внушая беспокойство Египту. Они проплыли также через Эгейское море к берегам Малой Азии. Тут они расселились вдоль берега в деревнях, которые постепенно выросли в города: Смирна, Милет, Эфес и другие. Смесь микенской и азиатской культур постепенно сложилась в отдельную культуру, которую мы теперь называем ионической. Затем ионические греки стали проникать назад, через соседние острова, на занятые дорийцами территории, занимая острова Лесбос, Хиос и Самос, а также другие, и, наконец, захватив восточный берег самой Греции.

Тем временем дорийцы создавали свои собственные укрепления на юге и востоке Пелопоннесского полуострова; они также распространились на Крит и даже на восточные острова Родес и Карпатос. Дорийский диалект явно отличается от микенского языка, и оба разнятся с ионическим диалектом.

Все три эти национально-культурные группы принадлежали более или менее к одной и той же расе. Ионийцы были микенцами изначально, а микенцы и дорийцы шли из одного и того же индоевропейского рода – и те, и другие происходили от кочевников, которые явились на юг Греческого полуострова много веков тому назад. Позднее греки будут обосновывать свое единство, заявляя, что дорийцы произошли от сыновей Геракла, который был силой уведен с родины в Микены, а затем вернулся, чтобы потребовать назад свою территорию [121].

Микенцы, дорийцы и ионийцы

Но «греков» тут все еще не было – только микенцы (для отличия от предков мы будем именовать их «аркадийцами»), ионийцы и дорийцы. Греческий полуостров, как и земли западных семитов до расцвета Израиля и арамейских царств, был землей независимых царей и вождей.

Когда раскол дорийцев отошел в далекое прошлое, города Греческого полуострова вступили в период относительного мира. В течение этого времени они, вероятнее всего, действовали как союзники, а не как враги, и обменивались обычаями и языками[122].

Примерно в 800 году до н. э. – очень неточная, лишь оценочная датировка – это растущее чувство культурной идентичности привело к переплетению ряда различных исторических повествований (многие из них микенские) в двух родственных эпических поэмах, которые вскоре были объявлены собственным наследием каждым городом на полуострове: это были «Илиада» и «Одиссея».

Согласно более поздней греческой традиции, составителем этих поэм был иониец по имени Гомер, который происходил или из города Смирна в Малой Азии, расположенного в сердце ионических поселений, или с острова Хиос, недалеко от ионического берега. До сих пор идут споры, кем был (или не был) Гомер; существующие теории включают в себя все возможные варианты – от гения-одиночки до целой школы поэтов, пишущих под одним именем. Сами поэмы несут все признаки устного рассказа: двухсловные сочетания, которые повторяются снова и снова (винно-темный, быстро-ногий, бело-лицый, дивно-волосый), давая поэту прямую возможность сохранять ритм произносимой строки; формальные фразы, которые замыкают каждую сцену («так сказала она крылатыми словами», «они долго сидели неподвижно, молча») [123]; и так называемые кольцевые композиции, в которых поэт создает себе удобный мысленный якорь для эпизода, начиная его с середины, затем возвращаясь назад, к началу, а потом уже доводя вперед и до конца[124].

Никто не знает наверняка, когда были записаны эти песни или поющиеся легенды. Во время Темных веков Греции только микенцы сохраняли некий род письма, но и они очень мало им пользовались. Но вне зависимости от того, когда были записаны поэмы, они четко отражают мир до 800 года до н. э. Не только «Илиада» и «Одиссея», но и вся греческая мифология, как считает классицист Кен Доуден, «написана на Микенской географической карте»[125]; детали вооружения (шлем с кабаньим клыком) и драгоценности отражают мир до прихода дорийцев [126].

С другой стороны, эпические поэмы демонстрируют также знания о заморских поселениях, невозможные в микенскую эру [127]. Язык поэм – это язык VIII века. Даже имя Приама, царя Трои, относится к новохеттскому языку, на котором говорили обитатели Куэ и других разбросанных осколков хеттской империи [128].

Истории о Трое и героях, которые сражались против нее, знакомят с дорийским, аркадским и ионийским мифическим общим прошлым. В «Илиаде» каждый город немедленно посылает свои корабли в ответ на призыв Агамемнона; такого единения действий греки никогда не смогли достигнуть. Но история отражает начало роста понимания идентичности между греческими городами, которая отделяла их от других людей.

В «Илиаде» мы впервые находим упоминание о тех, кто живет вне племенного круга греков, – Гомер называет их barbarophonoi, «странно говорящие»[129]. Это было простым делением людей на тех, кто говорил на греческом диалекте, и на тех, кто на нем не говорил.

Это было также зерном идеи, которая продолжит все более и более туго сплетаться в умах греков. Человеческая природа той эпохи являлась бинарной; человек был или греком, или не греком, и идентификация грек становилась стержнем его самоосознания.

Сила этой идентификации имеет свои корни, как ни парадоксально, в разделенности греческих царств в ту эпоху, в 800-е годы до н. э. Они не имели ни политического единства, ни общности цели, достаточно мало было общего и в их образе жизни. Они жили в различных городах, имели различных царей, различные природные условия – но они все говорили на неких вариантах греческого языка. Сходство их речи и их воображаемое общее прошлое были теми нитями, что удерживали их вместе.

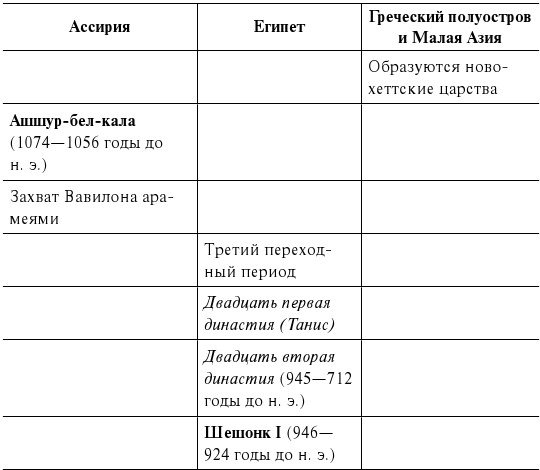

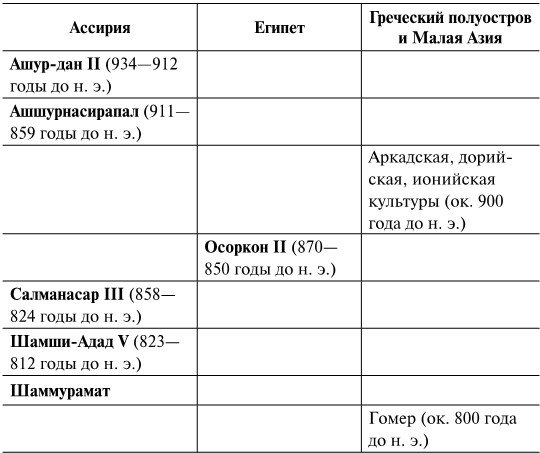

Сравнительная хронология к главе 48

Глава 49

Торговые посты и колонии

Между 800 и 720 годами до н. э. в Греции начинаются Олимпийские игры, а в Италии строятся греческие города и город Рим

Гомеровская флотилия кораблей была знакомой картиной для любого грека, который жил возле воды:

Вот появляется толпа, идущая по полю…Звучит все громче поступь ног тяжелаяПо рыхлому песку; к волне у молаВедут обоз под гомон нарастающийК судам, давно товары ожидающим [130].Греческие купцы плавали через Эгейское море с острова на остров, на берега Малой Азии, на Крит и назад, на материк. Ко времени Гомера корабли из греческих городов совершали также регулярные заходы на юго-западное побережье полуострова, чтобы торговать со здешним населением.

До 1200 года до н. э., когда микенцы все еще находились на вершине своей мощи на востоке, Италийский полуостров[131] был занят мелкими, сильно разбросанными поселениями, которые располагались вдоль него, от «каблука» до верха «сапога». Несмотря на большие расстояния между ними, они изготавливали однотипные глиняные изделия – это предполагает, что культура этих людей имела одно происхождение. Из-за того, что эти поселения лежали вдоль Апеннинской гряды, археологи причисляют их жителей к «апеннинской культуре»[132].

В течение Темных веков Греции апеннинская культура дала несколько ветвей. Различия начали появляться не только в гончарных изделиях, но и в оружии и доспехах. Железные инструменты и оружие медленно распространялись по полуострову. Население росло, теперь в одном поселении могло жить больше тысячи человек [133]. До 1200 года «италийцы» все еще закапывали своих мертвецов. Теперь же значительное число деревень на севере начало сжигать трупы[134].

Ко времени, когда греческие корабли начали прибывать сюда для торговли, население полуострова уже обрело различные обычаи, которые археологи используют как способ отличия ранних италийцев друг от друга. Деревни, которые все еще закапывали своих мертвецов, распались на три группы: фосса, которая тянулась вдоль нижнего западного побережья и в носок италийского «сапога»; апулиан, как раз над «каблуком», и средне-адриатическая группа, вдоль гряды Апеннин [135]. Северные деревни, которые теперь кремировали покойников, делились на четыре группы: группа голасецца на западе, которая хоронила вместе с воинами колесницы и доспехи; эсте на востоке, где изготавливали прекрасную бронзу; вилланова на юге, которые не только сжигали мертвых, но затем хоронили пепел в урнах; и группа латиаль – южнее племени вилланова, отделенная от него рекой Тибр.

Племя латиалей укладывало пепел умерших не просто в урны, но в крохотные хижины, которые были копиями домов живущих, сделанными как место для проживания мертвого. Их собственные хижины были простыми, а поселения – незащищенными; римский историк Варрон говорит нам, что они «не знали назначения стен и ворот». Крохотные деревушки, для безопасности выстроенные на вершинах холмов, объединялись общим наречием. Они говорили на непонятном языке, называемом латынь, – одном из минимум сорока различных языков и диалектов, использовавшихся на полуострове5[1157].

Греческие корабли подходили к берегам Южной Италии и покупали здесь металл и зерно; они также заходили на крупный южный остров, названный позднее Сицилия. Эта выгодная торговля приводила к созданию укрепленных торговых факторий, где греческие купцы не только останавливались, но также жили как минимум часть года [136].

Около 775 года до н. э. северо-западный греческий город Халкида и восточный город Эретрия послали объединенную торговую экспедицию, чтобы построить факторию дальше на севере, в районе современного Неаполитанского залива. Эта фактория находилась на территории вилланованов, которых греки называли тирренцами. Вскоре греческие мотивы начали появляться в украшениях и орнаментах вилланованов.

Халкида и Эретрия, взаимодействуя к общей пользе, лидировали в контактах греков за пределами мира, в котором говорили на греческих диалектах. Как раз в это же время храм Зевса и Геры[137] в греческом городе Олимпия начал расти в размерах благодаря прибытию издалека паломников-греков. Дальше на север, в Дельфах, паломников привлекал другой род жречества – оракулы, то есть предсказатели, которые советовались с богами, чьих подсказок и пророчеств жаждали люди. На острове Делос вырос храм Аполлона и воинственной богини Артемиды. Эти священные места быстро становились общеэллинскими, принадлежащими не только ближайшему городу, но всем говорящим на греческом языке. Они также дали рождение первому греческому союзу. Города соединялись в amphictyonys — объединения, которые совместно поддерживали какой-либо храм или священное место; так зарождалась кооперация.

Самое примечательное, что греческие города объединялись для проведения единого праздника в честь бога Зевса. Первый из этих праздников, ставших потом традиционными, был проведен в 776 году до н. э. – не позднее чем через год после объединенной экспедиции Халкиды и Эретрии. Почитатели бога собрались в Олимпии.

Олимпия много веков была религиозным центром, здесь проводили свои жертвоприношения и ритуалы многие народы[138]. В 776 году до н. э. царь Элиса, крохотного городка к северу от Олимпии, отправился к оракулу в Дельфах спросить его, как можно прекратить войны между греческими городами. Оракул велел ему превратить обряды в Олимпии в официальный праздник, во время которого должно было объявляться перемирие. С этого момента, согласно самым старым источникам, каждые четыре года в Олимпии проводились официальные игры. Во время игр по всему греческому миру объявлялось Олимпийское перемирие; оно длилось сначала месяц, а позднее его продлили до трех месяцев, чтобы греки с дальних концов могли благополучно приехать в Олимпию и вернуться назад [139].

Но на деле игры никогда не приносили мира, как надеялся царь Элиса. Они лишь напоминали греческим городам, что те объединены не только единым языком, но и поклонением одним и тем же богам, и война – не единственный возможный способ взаимоотношений между ними.

Согласно римской надписи, в 776 году до н. э. царь по имени Нумитор правил двумя латинскими городами на Италийском полуострове, оба располагались немного южнее Тибра. Первый (и более древний) город назывался Лавиниум, второй, возникший как колония, когда Лавиниум стал перенаселенным, назвали Альба Лонга, он располагался у гряды Альбанских холмов.

Амулий, младший брат Нумитора, напал на земли царя и прогнал его. Нумитор бежал в одиночку, даже не сумев защитить свою семью. Амулий захватил трон, убил сыновей брата и отдал распоряжение, чтобы дочь брата, принцесса Рея Сильвия, навсегда осталась девственницей, тем самым прекратив возможность появления притязающих на трон внуков Нумитора.

Несмотря на этот запрет, принцесса забеременела; римский историк Ливий сообщает, будто она заявила, что была изнасилована богом Марсом и что «может быть, она и верила в это, а может быть, просто надеялась, что такой обман смягчит ее вину»[140]. Во всяком случае, ее мальчики-близнецы, родившись, стали явной угрозой для власти узурпатора, так как по прямой линии были наследниками изгнанного царя. Греческий биограф Плутарх добавляет, что они были «больше, чем человеческого размера и красоты», что еще больше всполошило Амулия [141].

Амулий приказал бросить своих внучатых племянников в реку. Так как на Тибре как раз было половодье, слуга, посланный бросить детей в воду, просто оставил их возле берега и ушел. Тут, согласно легенде, их нашла волчица и начала кормить, а потом их нашел царский пастух и принес на воспитание к своей жене.

Пастух назвал их Ромул и Рем и воспитывал у себя, пока они не выросли; Плутарх говорит, что Нумитор из изгнания посылал средства на их образование. Когда близнецы выросли, они свергли своего гнусного двоюродного деда, и Нумитор получил назад свое царство.

С дедом на троне близнецы – теперь признанные царскими наследниками – были, как подает это Ливий, «внезапно охвачены страстным желанием образовать новое поселение на месте, где их оставили младенцами, чтобы они утонули»[142]. Царь одобрил эту идею – ведь Альба стала таким же крупным городом, как и Лавиний, и третий город все равно был необходим. Но соперничество братьев, которое в свое время возникло между Нумитором и Амулием, возродилось во внуках Нумитора; они не могли решить, кто окончательно станет правителем в новом поселении, и попросили богов послать им знак. С этого момента дела у подножия холмов шли следующим образом:

«С этой целью Ромул занял холм Палатин, а Рем холм Авентин в качестве подходящих мест, с которых удобно наблюдать. Рем получил знак первым – шесть грифов; и как только об этом сообщили людям, тотчас же появилось двойное количество птиц как знак для Ромула. Сторонники каждого провозгласили своего владыку царем: одни основывались на первенстве, другие – на количестве. Последовали сердитые слова, за ними очень быстро посыпались удары, и в пылу ссоры Рем был убит»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Tsui Chi, A Short History of Chinese Civilisation (1942), p. 47.

2

Ch’ien, p. 64.

3

Хроники древнего Китая смешивают историю и философию до такой степени, что становится трудно использовать их как источники традиционной исторической хронологии. Вероятно, самым древним китайским текстом является философски ориентированная «Книга Перемен» – «И цзин» («I ching», в транскрипции пиньин – «Yi jing»). Большая ее часть традиционно приписывается основателю династии Шан; ценные комментарии были добавлены к ней в эпоху Воюющих царств (475–221 годы до н. э.). Продолжение китайских текстов, дошедших до нас, пришло от времени Конфуция (551–479 годы до н. э.). Классическая «Книга песен» («Ши цзин») содержит 305 стихотворений, собранных (согласно традиции) Конфуцием, которому приписывают также первую хронологию истории Китая – «Вёсны и Осени» («Чунь-цю»); эта история отражает события от 722 года до н. э. и почти до конца жизни Конфуция. Примерно между 475 и 221 годами до н. э. анонимный комментатор добавил к «Чунь-цю» свои заметки, известные как «Цзо чжуань». В IV веке до н. э. появилась «Шу цзин», известная также как «Шан шу», или «Официальная история», – это была компиляция, покрывающая исторический период с дней Совершенномудрых царей до конца периода Западного Чжоу. В 124 году до н. э. эти «Пять классических работ» («И цзин», «Ши цзин», «Шу цзин» и «Чунь-цю» плюс текст об обрядах и ритуалах под названием «Ли цзин») были объединены вместе как основная программа для обучения китайских ученых и стали известны все вместе под названием «У-Цзин». Сыма Цянь, писавший между 145 и 85 годами до н. э., пользовался всеми ими в качестве источников.

Другие полезные источники по древней китайской истории включают в себя так называемые «Бамбуковые анналы» («Цзу шу цзи-ниань»), копии хроник Восточного Чжоу с 770 по 256 год до н. э.; и «Гуань-цзи» (Guanzi), сборник анонимных исторических эссе, написанных (вероятно) между 450 и 100 годами до н. э. и собранных вместе в одну книгу ученым Лю Сяном в 26 году до н. э. Наконец, исторические материалы могут быть найдены в «Четырехкнижии» («Си шу»), опубликованном около 1190 года н. э. Это сборник, который включает в себя две главы из «Ли цзи», опубликованные отдельно и приписываемые самому Конфуцию, работы Мэн-цзы, самого известного последователя Конфуция, и собрание высказываний Конфуция, названное «Лунь Юй». (Прим. авт.)

4

Cotterell, China, p. 42.

5

Claudio Cioffi-Revilla and David Lai, «War and Politics in Ancient China, 2700 BC to 722 BC: Measurement and Comparative Analysis». Journal of Conflict Resolution 39:3 (1995), p. 473.

6

Constance A. Cook, «Wealth and the Western Zhou», Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 60:2 (1997), p. 254–275.

7

Ch’ien, p. 63.

8

Ibid., p. 62.

9

Li Xueqin, Eastern Zhou and Qin Civilizations (1985), p. 16.

10

Эпоха Чжоу обычно разделяется на две. Первая – период, когда столица Чжоу находилась в западной части царства, которая известна как Западное Чжоу, оно существовало примерно с 1100 по 771 год до н. э. (Прим. авт.)

11

Sarah Allan, «Drought, Human Sacrifice and the Mandate of Heaven in a Lost Text from the ‘Shang Shu’», Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 47:3 (1984), p. 533.

12

Edward L. Shaughnessy, «Western Zhou History», in The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221BC, ed. Michael Loewe and Edward L. Shaughnessy (1999), p. 311; а также: Xueqin, p. 16.

13

Исследователь Ли Сюэ-цинь указывает, что Конфуций называет весь город Чэнчжоу именем, которое также время от времени используют и другие историки. Чэнчжоу было названием мегаполиса, состоявшего из городов-близнецов Лоян и Ванчен; последний был «царским городом», западной частью города, куда позднее переместился царь Пин со своими наследниками. См.: Ли Сюэ-цинь, «Восточное Чжоу и цивилизации Цинь» (Li Xueqin, Eastern Zhou and Qin Civilizations), с. 16–17. Ради простоты я решила всюду использовать название Лоян. (Прим. авт.)

14

Об этом рассказано в «Шань-шу»; см. Shaughnessy, «Western Zhou History», p. 314.

15

Цит. по: Shaughnessy, «Western Zhou History», p. 322.

16

Ibid.

17

Ch’ien, p. 66.

18

Поскольку мы не знаем, какой транскрипцией пользовался в данном случае автор (точнее, его источник), то использовали систему пиньин. В системе Уэйда – Джайлза имя Chuan-Jung будет читаться как Чжуань Жун. (Прим. ред.)

19

Слегка перефразировано из: Ch’ien, p. 68.

20

Ibid.

21

Kulke and Rothermund, p. 36.

22

Keay, p. 40.

23

Wolpert, p. 37.

24

Keay, p. 3–4.

25

«Махабхарата» – крупное произведение, самая длинная из всех известных эпических поэм на любом языке; ее самая краткая версия имеет восемьдесят восемь тысяч стихов. Она охватывает долгий период времени и существует в нескольких вариантах. Кроме того, она содержит много мифов, домыслов и философских отступлений, которые не имеют отношения к основному повествованию. Для этой истории я использовала свободный перевод, сделанный Чакраварти В. Нарасимханом в качестве 71-го тома проекта «Рассказы о цивилизациях: источники и анализ»; он подготовлен и опубликован отдельно издательством Колумбийского университета в виде работы «Махабхарата: английская версия, собранная из отдельных стихов». (Narasimhan, Chakravarthi V, trans. The Mahabharata: An English Version Based on Selected Verses.) Другие переводы могут отличаться в передаче деталей рассказа. (Прим. авт.)

26

Chakravarthi V. Narasimhan, trans., The Mahabharata: An English Version Based on Selected Verses (1998), p. 14–15.

27

Эта легенда подана в «Махабхарате» следующим образом. У царицы-матери есть секрет: Вьяса на самом деле ее сын, рожденный еще до ее встречи с царем Куру и затем тайно отосланный прочь. По ходу повествования раскрываются обстоятельства его рождения: когда будущая царица была еще молоденькой девушкой, один мудрец схватил ее, когда она переправлялась через реку на лодке, и «овладел ею», обещав, что она останется девственницей – полезная деталь, доступная, к несчастью, только для волшебников. Царица-мать также добавляет, между прочим: «До того мое тело издавало отвратительный запах рыбы, но святой рассеял его и одарил меня ароматом, которым я теперь обладаю» – подробность, которую мы лучше оставим неизученной. (Прим. авт.)

28

Wolpert, p. 30.

29

Narasimhan, p. 34.

30

Kulke and Rothermund, p. 44.

31

Keay, p. 43.

32

Narasimhan, p. 44.

33

Ibid., p. 47.

34

Wolpert, p. 30.

35

Keay, p. 41.

36

Wolpert, p. 36.

37

Хотя детали войны могут быть и мифологическими, существуют археологические доказательства распространения власти одного клана или правящей группы на другие. Около 900 года до н. э. (это общепринятая дата великой войны) простое гончарное производство, которое, судя по всему, было свойственно для Хастинапутры и окружающих областей, внезапно сменилось гораздо более утонченной продукцией: так называемыми «раскрашенными серыми изделиями» (РСИ), сформированными на гончарном круге и раскрашенными орнаментом и цветами. Чуть позже появились похожие, но все же несколько отличающиеся гончарные изделия, называемые «северными черными полированными изделиями» (СЧПИ), область их распространения перекрывала центр области распространения РСИ, распространяясь дальше на юг и гораздо дальше на восток. См. Джон Кей, «Индия: История» (John Keay. India: A History), с. 42–43, а также Герман Кульке и Ротермунд Дитмар, «История Индии» (Hermann Kulke and Rothermund Dietmar. A History of India), с. 363. Эти гончарные изделия заставляют предположить, что две родственные, но различные группы переселенцев пришли извне и поселились среди местного населения, а затем одна из групп захватила территорию, которая принадлежала другой. Это не намного отличается от легенды, рассказанной «Махабхаратой». (Прим. авт.)