Полная версия

История Древнего мира. От первых империй до падения Рима

«Великий царь, царь мира, доблестный герой, который движется вперед при поддержке Ашшура; тот, который не имеет противника во всех четырех частях света, благородный пастырь, могучий поток, которому никто не может противостоять… тот, который победил всех людей на земле… чья рука покорила все земли и одолела все горные гряды»[91].

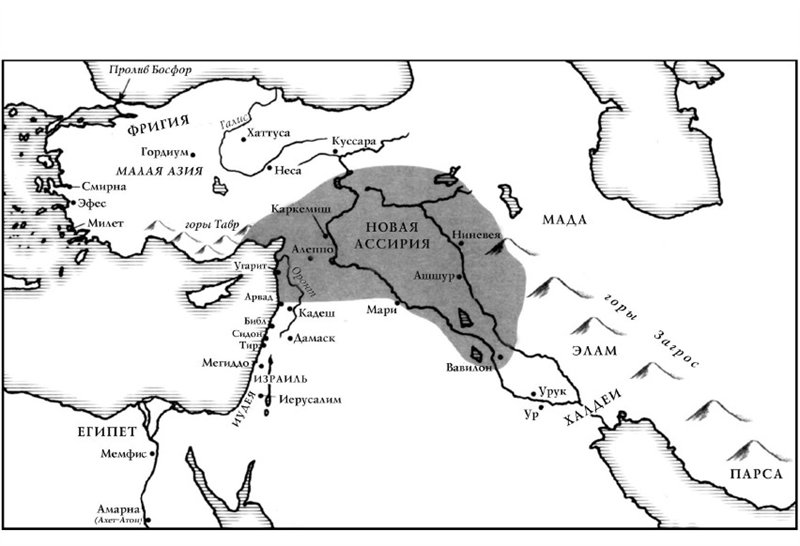

Отставив высокопарность, видим, что Ашшурнасирапал все-таки завершил одно дело, которое не завершили его предки. Он пробился к Евфрату и затем пересек его. «Я пересек Евфрат во время половодья на кораблях, сделанных из шкур, – записывает он. – Я прошел вдоль Ливанских гор и… омыл свое оружие в Великом море»[92]. Это был тот же самый жест победы, который продемонстрировал Саргон в Персидском заливе так много лет тому назад.

Путь повел его прямо через северную границу Израиля, который находился под управлением царя по имени Омри. Омри не занимает много места в библейском рассказе, который уделяет больше внимания его равнодушию к законам бога: все, что мы узнаем из Первой Книги Царств, – то, что Омри отобрал трон севера у другого претендента и был более порочным, чем любой царь до него [93]. Но если выражаться в политических терминах, Омри был великим воином и строителем (он построил Самарию, новую столицу Севера), первым израильским царем, которого с почтением упомянули в надписях другой страны: надпись царя Меши на камне, найденном за рекой Иордан, на территории племени, известного как моавитяне, печалится, что Омри «много лет смирял Моав»[94]. Он был достаточно сильным правителем, чтобы Ашшурнасирапал, который подчинил довольно много мелких государств по пути к берегу и даже требовал дань с финикийских царей Тира и Сидона, не рискнул напасть на него.

Теперь территория Ашшурнасирапала простиралась до Евфрата, оттуда узкой полосой до берега Средиземного моря и вниз, доходя до портового города Арвад. Он никогда не заявлял права ни на Тир, ни на Сидон, чьи цари были дружественны к Израилю; он также не нападал на Вавилон. Он прошел вдоль Евфрата на юг, до принятой тогда границы между Ассирией и Вавилонией, и там разграбил приграничный город, чтобы устрашить вавилонян, – однако не пошел дальше.

Несомненно, его репутация следовала впереди него. В словах и действиях Ашшурнасирапала в полной мере проявилась радость, доставляемая жестокостью, которая была присуща почти каждому ассирийскому царю, следовавшему за ним. «Я воздвиг колонну у городских ворот, – объясняет Ашшурнасирапал, записывая свои деяния в городе, который восстал и убил своего ассирийского наместника, – и я содрал кожу с главарей мятежа против меня и обтянул колонну их кожей. Я замуровал остальных в центре колонны, а некоторых я посадил на колы и установил их вокруг колонны. Внутри города я содрал кожу еще с многих других и покрыл их кожами стены. Что касается представителей царской семьи, я отрезал им члены»[95].

Эти действия каждый раз варьировались: в других случаях он наваливал груды отрезанных носов и ушей, выдавленных глаз, привязывал головы к виноградным лозам во всех садах захваченных городов, как грязные гниющие фрукты. «Я сделал одну колонну из живых, – говорит он об одном особо гнусном ассирийском изобретении, когда живых пленников укладывали друг на друга и покрывали глиной, чтобы образовалась колонна. – Я отрезал им уши и пальцы, у многих выдрал глаза… их юношей и девушек я сжег»[96].

После двадцати пяти лет царства террора Ашшурнасирапал II умер и оставил трон своему сыну Салманасару, третьему правителю с таким именем. Салманасар III продолжил кампанию по захвату земель западных семитов, расположенных западнее Евфрата. Как и его отец, Салманасар пересек Евфрат «во время паводка» (это, похоже, стало моментом гордости) и двинулся «к берегу моря, где восходит солнце», там он «омыл в море оружие»[97]. Однако, в отличие от отца, он не отклонился от северного Израильского царства.

Парадоксально, но к этому времени Израиль выглядел сильнее, чем когда-либо. Сын Омри Ахав унаследовал трон отца и, видя нарастание угрозы со стороны Ассирии для его востока и севера, заключил стратегический брак с дочерью финикийского правителя Сидона. Эта принцесса, Иезавель, стала не просто женой, но его главной царицей, которая значительно усилила финикийско-израильский союз против ассирийской армии.

При осуществлении своих политических соображений Ахав совершил несколько весьма глупых поступков. Он выказал практическое желание чтить, кроме иудейского бога, других богов, включая Ваала – главного бога финикийцев и ряда других западносемитских племен и городов. Это завоевало ему симпатии не только Тира и Библа, но также городов, которые лежали между Израилем и приближающимися ассирийцами. Но вместо того, чтобы успокоить собственный народ, продолжая по-прежнему поклоняться Яхве, он позволил своей финикийской жене собрать и убить всех жрецов Авраамова бога. Около сотни из них спаслись и спрятались в горах на востоке; из этого убежища они стали призывать израильтян восстать против своего неверного царя.

Главным среди жрецов, выступающих против Ахава, был пророк Илия – неистовый человек, облаченный в шкуры животных, который избежал попытки Иезавели убить его и делал все, чтобы скинуть нечистого монарха. Для этого он помазал молодого израильского воина по имени Иегуда быть избранником бога в качестве следующего царя и дал ему божественное разрешение убить Ахава, Иезавель и всех членов царского дома.

После возникновения такого накала ненависти израильтян к собственному царю (и, что еще более опасно, к его жене-иностранке)[98] неудивительно, что арамейский царь Дамаска решил использовать этот внутренний разлад в качестве благоприятной обстановки для осуществления своего нападения на Израиль. Он собрал людей тридцати двух арамейских кланов и с этими огромными объединенными силами вышел навстречу относительно малым силам Израиля: «Израильтяне расположились напротив них, – описывает нам автор I Книги Царств, – как два крохотных стада коз, в то время как арамеи занимали всю округу».

Несмотря на подавляющее превосходство арамеев, армия Израиля, ведомая Ахавом – который, не будучи особо набожным, был, тем не менее, чрезвычайно опытным командиром, – смогла заставить арамеев отступить. Царь Дамаска заключил с Ахавом договор о сохранении мира между арамейским и израильским царями в течение трех лет.

На третий год Салманасар выступил к израильской границе.

Израиль был готов. Ахав вел в бой своих израильских солдат (включая очень важную кавалерию), финикийские войска союзников с берега и людей, посланных царем Дамаска, который не хотел оказаться следующей жертвой ассирийской экспансии. К ним присоединились египтяне; пятый фараон Двадцать второй династии Осоркон II явно боялся, что Ассирия, преодолев земли западных семитов, захочет двинуться вниз, вдоль берега Средиземного моря, в Египет.

Войска столкнулись у города Хархар в 853 году до н. э.

Трудно узнать точно, что произошло затем. Салманасар III заявил о своей победе: «Я заставил кровь своих врагов литься в долину, их трупы устилали землю», – хвастал он в надписи, известной как Монолитная надпись [99]. Но ассирийские барельефы, изображающие битву, показывают очень необычные сцены: вражеские солдаты, рвущиеся вперед по телам мертвых ассирийцев [100]. Обычно ассирийские изображения показывают мертвых врагов и живых своих воинов – здесь же рисунки намекают на совсем другой исход.

Вдобавок, несмотря на заявление Салманасара, он не продвинулся дальше в земли западных семитов в течение оставшихся тридцати лет своего правления. Финикийские города, израильские земли и Дамаск оставались свободными от ассирийской экспансии.

Вероятнее всего, битва стала затяжной и настолько тяжелой для Ассирии, что Салманасар решил отступить. Вожди западных семитов вернулись в свои города, а египетские войска направились назад, в родную землю, которую вскоре опять охватила гражданская война. Египет, занятый внутренними проблемами, на несколько лет исчез с международной сцены.

Однако Ахав не остановился. Вероятно, воодушевленный сверх всякой меры своим успехом при защите страны, после битвы при Хархаре он решил, что наступил подходящий момент для выступления против своего союзника – царя Дамаска. Ахав обратился на юг, к Иосафату, царю Иудеи, и попросил его прибыть к нему на север и присоединиться при нападении на пограничный город Рамот-Гилеад, который лежал сразу за израильской границей, на арамейской территории, защищенной договором.

Иосафат, прапраправнук Соломона, правил территорией, которая состояла из земель большого племени Иуды и малого племени Вениамина – землей, известной собирательно как Иудея. Он не обладал большой военной мощью, но так как Рамот-Гилеад лежал почти точно на границе севера с югом, союз с Иосафатом позволил бы Ахаву совершить двойной охват города.

Иосафат согласился посетить Ахава, чтобы обсудить это дело. Но, оказавшись при дворе Ахава – который, благодаря ввезенным Иезавелью пророкам и придворным слугам из Тира, выглядел скорее как финикийский, чем израильский, – он занервничал. Финикийские советники, финикийские же предсказатели и толкователи предрекали победу над арамеями, но Иосафат спросил, собирается ли Ахав спросить у иудейского пророка, что думает Яхве об этом плане.

«Да, – ответил Ахав, – есть один пророк, которого я могу спросить, но я не люблю его; он никогда не говорит ничего хорошего для меня».

Иосафат настаивал, тогда был вызван пророк Михей. Когда его спросили, что он думает, тот ответил: «Иди на арамеев, и Господь даст тебе победу».

То был расчетливый, но не правдивый ответ, и Ахав знал это. Он сказал: «Сколько раз нужно мне приказать тебе, чтобы ты сказал мне правду?» – на что Михей заметил, что не только нападение не удастся, но и сам Ахав будет убит.

«Видишь? – спросил Ахав Иосафата. – Я говорил тебе, что он никогда не говорит ничего хорошего для меня».

Несмотря на предсказание, Иосафат согласился присоединиться к нападению. Последовавшие события говорят, что он мог иметь собственные договоренности с арамейским царем. Когда битва началась, командиры арамейских колесниц заметили царские одежды Иосафата и направились прямиком к нему, но тот отозвался: «Я царь Иудеи, не царь Израиля!» После этого враги изменили направление и оставили его [101].

Ахаву, который сражался переодетым, не так повезло. Стрела, выпущенная наудачу из вражеского лука, попала ему в стык доспехов, и он погиб.

Двенадцатью годами позже его сын Иорам снова попытался завоевать Рамот-Гилеад. И снова армия арамеев оказалась слишком сильной для него. Раненный в неудачной битве, он отошел через реку Иордан к израильскому городу Иезреель, чтобы оправиться от ран. Израильский пророк немедленно отправился на поиски Иегуды – молодого офицера, помазанного Илией убить семью Ахава почти пятнадцать лет тому назад, – чтобы сказать ему, что его время наконец пришло.

Иегуда спрятался; пророк наконец нашел его в землянке, и не где-нибудь, а в самом Рамот-Гилеаде, это предполагает, что он скрывался там от врагов. Едва услышав новость о недомогании Иорама, он запряг свою колесницу, перекинул лук через плечо и во весь опор помчался в Иезреель.

Вместо того, чтобы переодеться, как сделал Ахав во время битвы при Рамот-Гилеаде, Иорам надел царские одежды, запряг собственную колесницу и выехал навстречу, чтобы встретить прибывающего солдата. Иегуда пронзил его стрелой и продолжил путь в Иезреель.

Ко времени, когда он достиг Иезрееля, Иезавель, царица-мать – которая, очевидно, находилась со своим раненым сыном, – услышала о смерти Иорама и о приближении его убийцы. Она надела свои царские одежды и ждала у окна его приближения. То ли она готовилась объединить вокруг себя двор, то ли увидела приближение своей смерти, понять невозможно; но когда Иегуда остановился перед царской резиденцией, она наклонилась из окна и окликнула его: «Благополучно прибыл, ты, убийца своего господина?»

Иегуда, надеясь на антимонархические настроения, которые возникли за спиной у Иорама в среде его придворных, закричал, прося помощи; три евнуха из собственного дома царицы-матери подошли сзади к старой женщине и выбросили ее из окна. Она упала на землю, и Иегуда переехал ее тело. Полудикие собаки, которые рыскали вокруг каждого древнего города, съели ее, всю целиком, кроме рук, ног и черепа.

Согласно Второй Книге Царств Иегуда стер с лица земли остальных членов семьи Ахава и убил всех финикийских жрецов Иезавели[102]. Это единственные два события, которые характеризуют его правление: но в его дни «Господь начинает уменьшать размеры Израиля»[103]. Правда, в хрониках зафиксирована лишь одна конкретная неприятность – арамейский царь Дамаска отказал в поддержке, потребовавшейся Иегуде, как только тот оказался на израильском троне, и отобрал у него все земли восточнее реки Иордан.

Более серьезные беды в библейском повествовании вообще не упоминаются. Однако память о них увековечена на победном монументе Салманасара III – так называемом Черном обелиске. На нем десятки побежденных царей приходят к Салманасару с данью; на панно на одной из сторон обелиска Иегуда Израильский касается лбом земли перед ассирийским царем. Салманасар стоит, глядя на него сверху вниз, его голову заслоняет от солнца зонт, который держит над ним подобострастный слуга.

Салманасар III ввел свою армию в Израиль и установил свое изображение на израильской территории. Это был первый из ассирийских царей, которые захватили Израиль, но вовсе не последний [104].

Иегуда потерял старых союзников Ахава. Арамеи были против него, а финикийцы – обозленные убийством принцессы (их царского дома) Иезавели, ее двора, жрецов, которые служили ее богам, и ее потомков – больше не желали сражаться на его стороне[105]. Избранный для очищения дома Израиля, очистил его от независимости. У него не оставалось выбора, он мог только подчиниться.

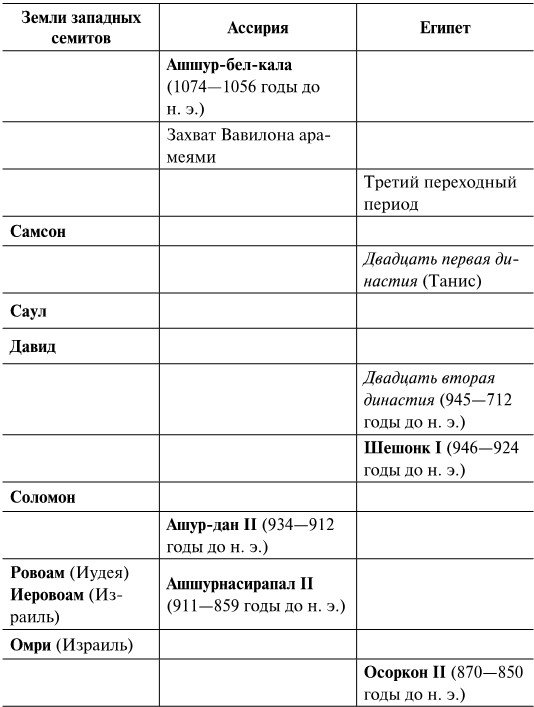

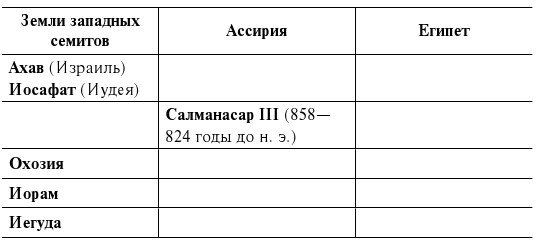

Сравнительная хронология к главе 47

Глава 48

Новые народы

В течение пятидесяти лет после 850 года до н. э. Ассирия нападает на своих соседей, пока три греческих царя не изобретают общее прошлое

Вскоре после захвата земель Иегуды старый царь Вавилона умер. Два его сына перессорились из-за трона, что дало Салманасару в Ассирии прекрасный шанс напасть на своего южного соседа.

Вавилон пал. Официально ассирийские солдаты явились, чтобы помочь старшему принцу вернуть свой трон. «На восьмом году моего правления, – говорит надпись Салманасара III, – младший брат поднял мятеж против Мардук-закир-шуми… Чтобы отомстить за Мардук-закир-шуми, я вышел в поход». При приближении ассирийцев восставший младший принц бросился наутек, «как лиса через дыру в стене», и исчез. Ассирийцы бросились в погоню и поймали его: «Восставших офицеров, которые были с ним, я зарубил мечом», – заключает Салманасар [106].

После подавления мятежа Салманасар посетил Вавилон с подарками и устроил брак одной из дочерей Мардук-закир-шуми со своим вторым по старшинству сыном. В своем дворце он вырезал рельеф, который изображает, как он пожимает руку Мардук-закир-шуми: два царя стоят бок о бок, как равные правители [107].

Нежелание нападать на Вавилон не имело ничего общего со слабостью: большую часть своего времени правления Салманасар провел в военных кампаниях. Цари ассирийского ренессанса очень неохотно нападали на знаменитый старый город, особо беспокоясь, чтобы не обидеть Мардука, главного бога Вавилона. Не тронув город, Салманасар III прошел мимо Вавилона и послал войска на восток, северо-запад и далее на юг, где три новых народа вскоре были вынуждены платить Ассирии дань.

У оконечности Персидского залива пять семитских племен заняли земли, которые когда-то образовывали дальний южный край Шумера. Племя бит-амуканни владело территорией возле старого шумерского города Урук, бит-даккури располагалось немного севернее, ближе к Вавилону, а племя бит-уакин господствовало в Уре и на болотистых землях, прилегающих к Заливу [108]. Два меньших племени находились под защитой третьего[109]. Все эти племена вместе ассирийцы называли халдеями. Они платили царю Вавилона номинальной верностью, но лишь условно находились под контролем вавилонян.

Оказав Мардук-закир-шуми помощь в возвращении трона, Салманасар III направился вниз, к южной границе Вавилона, и обложил данью халдейские племена. Дань была немалой: халдеи посылали в Ассирию золото, серебро, слоновую кость и шкуры слонов – это предполагает, что они торговали по Заливу с купцами на востоке до самой Индии [110]. Поход Салманасара теоретически был организован в помощь Вавилону, так как халдеи с радостью присоединились к мятежу младшего брата, – но он не принес вреда и самому Салманасару III. Может быть, ассирийский царь и уважал Вавилон, но теперь он контролировал его северные и южные границы, а это означало, что рост Вавилонского царства был жестко ограничен.

Затем, примерно в 840 году до н. э., Салманасар прошел на север до Евфрата и повернул на запад, чтобы пересечь верхние земли, находившиеся под властью арамеев. Тут, в северо-восточном углу Средиземного моря, лежало маленькое царство, называвшееся Куэ.

Куэ была страной новой, но населенной старым народом. Триста лет тому назад хеттская столица Хаттуса была сожжена, и хетты рассеялись по окрестным землям. Центр их старого царства был занят завоевателями из Южной Европы, которые пересекли пролив Босфор – поселившись в Малой Азии, они построили себе столицу Гордиум и стали известны как фригийцы. Хетты потеряли также большую часть своей береговой линии. Микенцы, изгнанные из своих домов наплывом дорийцев, расселялись вдоль западного края Малой Азии, а также вниз, на юг вдоль берега.

Рассеянные хетты собрались на единственном клочке земли, который они еще могли называть своим, – на юго-востоке своей старой родины. Тут они поклонялись хеттским богам и жили в крохотном независимом неохеттском царстве, собравшемся вокруг городов со стенами. Каркемиш в северном течении Евфрата был самым сильным их городом.

Куэ, еще одно неохеттское царство, имело меньше военной мощи, но занимало стратегическое положение на перевале через горы Тавр, лучшие ворота в Малую Азию, а также на пути к серебряным шахтам к северу от гор. Салманасар напал на Куэ, дошел до его столицы и объявил серебряные копи своей собственностью [111].

Затем он повернул на восток. Как всегда, эламиты на другом берегу Тигра оставались постоянной опасностью. Цари эламитских городов видели, что Ассирия стала гораздо большей угрозой, чем относительно маленький Вавилон, поэтому они стремились заключить союз с вавилонскими царями. Салманасар тоже был другом Вавилона – но на древнем Ближнем Востоке друг вашего друга больше был похож на вашего врага. Союз между Вавилоном и Эламом вполне мог угрожать ассирийской мощи.

Салманасар не пытался формально добавить Элам к своей империи, но он потребовал дань от эламитских городов. Пара ассирийских рейдов на эламитские земли убедила города, что им лучше откупаться. Салманасар также усилил свои позиции, совершив быстрый бросок через Загросские горы, чтобы покорить народы, которые жили на северном краю Элама. Как и в случае с Вавилоном, он мог заявить теперь о контроле обеих эламских границ.

Эти жители северных гор, вероятно, может быть, тысячу лет назад, отделились от таких же кочевых народов, которые затем ушли на юго-восток, в Индию. Собственные анналы Салманасара упоминают два племени: парса, расселившихся сразу за горами Загрос, западнее Элама, и мада, которые все еще кочевали по всему северу [112].

Противники Салманасара

Ни парса, ни мада не оказали значительного сопротивления Салманасару, и он вернулся домой, хвастая лояльностью двадцати восьми вождей кочевых племен. Он не накладывал определенного объема дани на эти завоеванные территории; парса и мада были просто буферами, защищавшими от мощи эламитов. Пройдет век или около того, прежде чем греками им были даны другие названия, более привычные для нас: персы и мидяне.

Салманасар III умер в 824 году до н. э., во время мятежа, поднятого его собственным сыном. На смертном одре Салманасар лишил своего наследника прав наследования и назначил на его место второго сына, Шамши-Адада, мужа вавилонской принцессы. Он умер, не успев закончить подавление мятежа; Шамши-Адад, пятый царь с таким именем, был теперь официально царем Вавилона – но у его брата сторонников оказалось больше, и Шамши-Адад вынужден был бежать из собственной страны.

Это было мощное восстание, как обнаруживается из рассказа самого Шамши-Адада:

«Там, где [мой брат] Ашшур-дан при жизни Салманасара, его отца, действовал безнравственно, занимаясь подстрекательством, организовывая мятеж и разрабатывая грязные планы, чтобы заставить землю подняться и восстать, готовясь к войне, привело население Ассирии, на севере и на юге, на его сторону; его бесстыдные речи привели города к мятежу, от его лица начались раздоры и стычки… 27 городов со своими укреплениями… восстали против Салманасара, царя четырех сторон света, моего отца, и… перешли на сторону Ашшур-дана»[113].

Единственным царем, который способен был одолжить ему достаточно солдат, чтобы встретить вызов такой мощи, был его зять, царь Вавилона. Поэтому Шамши-Адад бежал в Вавилон и попросил помощи у Мардук-закир-шуми. Вавилонский царь согласился и дал войска, чтобы помочь ассирийскому наследнику вернуть собственную столицу.

Но Мардук-закир-шуми совершил губительную ошибку. Он не до конца верил своему зятю, поэтому заставил Шамши-Адада подписать договор в качестве условия получения вавилонских войск. Этот договор сохранился лишь во фрагментах, но, очевидно, требовал от Шамши-Адада признать превосходство Вавилона. Формулировка не давала Шамши-Ададу титула царя, который принадлежал только одному Мардук-закир-шуми, а сопровождающие клятвы были даны только перед лицом вавилонских богов, игнорируя ассирийский пантеон [114].

Шамши-Адад подписал договор, подавив свое негодование ради получения трона. Он взял предложенных солдат и повел атаку на собственные города, захватив назад Ашшур, когда разрушил его стены.

Как только Шамши-Адад V вернул себе трон, он выполнил договор с Мардук-закир-шуми. То ли он был человеком слова, то ли испытывал страх перед божествами, наблюдающими за заключением соглашения. Но когда Мардук-закир-шуми умер и его сын Мардук-балассу-икби сел на трон в его дворце, Шамши-Адад начал планировать кампанию, которую ни один ассирийский царь не проводил несколько поколений: вторжение в Вавилон.

Спустя не слишком много лет после воцарения Мардук-балассу-икби этот план начал приносить плоды. Шамши-Адад собрал армию и направился на юг – не напрямую, а вдоль Тигра, неторопливо, демонстрируя, что он не особенно озабочен, сможет ли его зять успеть подготовиться к сражению. В своих хрониках он пишет, что по пути не только разграбил несколько деревень, но и на довольно долгое время остановился для охоты на львов, во время которой убил трех хищников [115].

Мардук-балассу-икби вышел ему навстречу, имея подкрепление из союзников, халдеев и эламитов. Этот союз был вскоре разгромлен – согласно анналам Шамши-Адада:

«Он выдвинулся против меня, предлагая сражение и бой…

С ним я сражался. Его поражение я завершил. Пять тысяч его солдат я зарезал, две тысячи я пленил живыми, взял 100 его колесниц, 200 лошадей его конницы. Его царскую палатку, его походную кровать я взял у него…»[116]

Это означает, что ассирийские солдаты пробились к самому центру вавилонской стороны. Среди взятых в плен при походе на Вавилон был и сам царь. У нас нет записей о том, что сказала ему царица Ассирии, его сестра, когда он прибыл.

На его место Шамши-Адад V поставил марионеточного царя, бывшего вавилонского придворного, который должен был вести себя как вассал, а не как царь. Но он оказался ненадежным ставленником и немедленно начал планировать мятеж. Менее чем через год Шамши-Ададу V пришлось вернуться и увести этого человека как пленного в Ассирию [117].

С этого момента Шамши-Адад V объявил себя, в древней и анахроничной манере, «царем Шумера и Аккада»[118]. Это вовсе не означало то же самое, что и «царь Вавилона». Скорее он отрицал, что такой объект, как Вавилон, вообще существует – утверждая, что есть лишь Ассирия, истинный хранитель вавилонской культуры и вавилонских богов. Оскорбление, нанесенное тестем, было отомщено.

Вскоре Шамши-Адад, теперь царь Вавилона и Ассирии, умер молодым. Шел 811 год до н. э.; он провел на троне около десяти лет, и его сын, Адад-нирари III, был еще ребенком. Поэтому царица Шамши-Адада, вавилонская принцесса Шаммурамат, заступила на престол. Женщина на ассирийском троне – такого никогда не бывало прежде, и Шаммурамат знала это. Стела, которую она поставила для себя, – это попытка как-то привязаться доступными средствами к ассирийским царям. Она названа не только царицей Шамши-Адада и матерью Адад-нирари, но также «невесткой Салманасара, царя четырех концов света»[119].