Полная версия

Мифы о Солженицыне, опровергнутые им самим

На Западе тему еврейства Солженицына поднял в 1981 году эмигрант из СССР А.Флегон (значительная часть других советских эмигрантов были убеждены, что Флегон в то время работал на КГБ).

В своей книге «Вокруг Солженицына» он представил его лжецом, скрывающим своё еврейское происхождение из-за присущего ему антисемитизма. Вот как там это подано:

«Как человек, не питающий особой любви к евреям (мягко выражаясь), Солженицын не может выдавать себя за Александра Ициковича. Для него это считалось бы, вероятно, большим позором. И поэтому он предпочел скрыть от мира настоящее имя своего отца. Имя его отца было, по утверждению Солженицына, Исаакий. (…)

Согласно «Справочнику личных имен народов СССР», выпущенному издательством «Русский язык» в Москве в 1979 г. и рекомендуемому Министерством юстиции в качестве пособия для работников органов записи актов гражданского состояния, в разделе русских имен значится имя Исай, но отсутствует имя Исаакий или Исаак. В разделе еврейских имен (стр. 35–43) значатся имена Ицхак, Ицхок, Ице, Ицик, которым соответствует «традиционное русское написание» – Исаак, так же как старому документальному написанию Мойше соответствует традиционное русское Моисей. (…)

В общем списке имен (в справочнике) значится имя Исаак с вариантами Исакий и Исаакий. Русское сокращение этого имени (по упомянутому справочнику) – Изя или Иса (стр.419).

Выходит, что отец Солженицына, согласно признанию сына, был какой-то Изя и, вероятно, арендовал землю у русских помещиков (насколько я помню, в «Августе четырнадцатого» он сам признается в этом). (…)

Переименование покойного отца я могу объяснить только антисемитизмом. Если дед Солженицына был евреем, то поведению Солженицына не стоит удивляться, так как большинство выкрестов были ярыми антисемитами». (с. 205-207)

(электронный ресурс: https://d-mazaj.livejournal.com/14217.html )

Разумеется, версия Флегона была «на ура!» принята неосталинистами, для которых Солженицын, с его книгами, стал, как говорится, костью в горле. Однако все эти манипуляции фамилией и отчеством Солженицына уже давно разоблачены им самим, а в 2018 году это очень грамотно и убедительно сделал также известный русский публицист и политик Егор Холмогоров.

Вот выдержки из его статьи:

Егор Холмогоров. МИФЫ И ПРАВДА О СОЛЖЕНИЦЫНЕ: ФАМИЛИЯ И ОТЧЕСТВО

… Для человека старой русской культуры ни фамилия Солженицына, ни имя его отца – Исаакий, ни даже случайно возникшее отчество «Исаевич», никакой проблемы в истолковании не представляли и никак с иудейским происхождением не ассоциировались. Всё это оказалось тайной за семью печатями только для советских недообразованцев, от которых коммунисты спрятали и православные святцы, и словарь Даля.

Начнем с фамилии. Впервые в доступных нам на сегодня архивных документах предок Солженицына упоминается в поручной записи, то есть обязательстве платить известную дань в казну, взятой воеводой Тевяшовым с жителей Бобровской слободы на притоке Дона реке Битюг, составленной 5 октября 1698 года (1). Среди прочих жителей слободы упоминается Филипп Соложаницын.

В следующем 1699 году по приказу Петра Великого, не желавшего терпеть на Дворцовых землях самовольные поселения, Бобровская слобода была сожжена и наново заселена дворцовыми крестьянами. Это событие отразилось в романе «Август четырнадцатого»: «Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр – как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал». Фамилия пращура Александра Исаевича – Соложаницын делает вполне прозрачной её этимологию: соложенье. «Соложение ср. ращение зерна в солод, или ослащение теста» – гласит словарь Даля в статье «Солодкий».

Таким образом, фамилия Солженицына имеет отношение к «солоду», намоченному и пророщенному зерну, используемому при изготовлении пива, кваса, а на Западе – виски.

Она родственна таким фамилиям как Солод, Солодов, Солодовников, Солодуха, Солодарь, Солодкин и другими. Своими побасенками про «Солженицын» от слова «ложь» клеветники оскорбляют скопом носителей всех этих фамилий.

Как и у большинства русских фамилий до ХХ века норма написания этой фамилии была неустойчива. Так, отец Александра Исаевича – Исаакий Семёнович записан в свидетельстве о рождении как «Салжаницын», хотя фамилия его отца указана на современный манер – «Семён Евфимов Солженицын». Такие блуждания в орфографии фамилий, особенно в гласных, совершенно нормальное для той эпохи, когда многие сведения записывались со слуха, явление. (…)

Имя Исаакия Солженицына не могло смутить в старой России никого, равно как и если бы он был бы Исайя (или, как тогда обычно говорили, «Исай»). По русским деревням, особенно на Севере и в Сибири, разгуливали Абрамы и Авраамии, Моисеи, не говоря уж об Исаях, Наумах, Захариях и Ионах.

В базе данных героев Первой мировой войны, охватывающей более двух миллионов имен, мы находим 38 Исаакиев и 821 Исая, абсолютное большинство из них очевидные великороссы и малороссы.

Русский человек получал как правило имя святого, память которого приходилась на день его крещения. Иногда эти имена были довольно экзотичными, как, к примеру, имя бабки автора этих строк – Олимпиада (она, впрочем, была старообрядка-беспоповка). Вопреки широко распространенному мнению, никаких запретов на наречение мирянам ветхозаветных имен – Исаак, Исайя и т.д., – не существовало (2).

Как правило детей крестили на восьмой день, но нередки были и случаи крещения в тот же и на следующий день. Родившийся 29 мая 1891 года сын Семёна Солженицына был крещен 30 мая, на память преп. Исаакия Далматского, с именем «Исаакий».

В метрической книге села Саблинского, Ставропольской губернии, Космодамиановской церкви за 1891 год в первой части о родившихся мужескаго пола ст. под № 44, буквально записано: тысяча восемьсот девяносто перваго года, родился двадцать девятого, крещенъ тридцатаго числа, мая месяца Исаакий у него родители: села Саблинскаго крестьянинъ Семен Евфимов Солженицын и законная жена его Пелагия Панкратова, оба православнаго исповедания» (3).

Преподобный Исаакий Далматский жил в IV веке, был борцом с ересью арианства, ревносным защитником никейского православия, претерпел гонение от нечестивого императора Валента и наставлял святого императора Феодосия Великого. Его память празднуется 30 мая по юлианскому календарю. На этот день пришлось рождение Петра Великого и тот всю жизнь почитал преп. Исаакия как своего святого, поэтому Исаакиевская церковь для Адмиралтейства была построена в Санкт-Питербурхе в числе первых, в 1710 году. Четвертым из преемствующих друг другу Исаакиевских соборов стало великое творение Монферрана. (…)

Источники:

1. РГАДА, ф.210. Разрядный приказ, столбцы Белгородского стола, д. 1692, л. 135. Исследование экспедиции Тевяшова см.: Василенко Д.В. Экспедиция воеводы И.И. Тевяшова на реки Битюг и Осередь осенью 1698 года. // Межвузовские научно-методические чтения памяти К.Ф. Калайдовича: Выпуск 4. – Елец: ЕГУ, 2001. – с. 23–28 (есть в интернете).

2. «Настольная книга священнослужителя» протоиерея С.В. Булгакова, где подробнейшим образом обсуждается вопрос об именаречении, не содержит абсолютно никаких оговорок касающихся ветхозаветных имен, хотя довольно строго запрещает использование даже имен православных святых, которые совпадают с католически-протестантскими. «Не должны быть нарекаемы православным не только имена исключительно католические (напр.: Адольф, Аделаида, Бронислав… но и такие даваемые католикам и протестантам имена из имеющихся и в памятниках православной агиалогии, которых нет в наших, издаваемых по благословению Св. Синода (см. об этом ниже), «Месяцесловах», напр.: Август, Аврелий, Бонифатий, Владислав…» (С.В. Булгаков. Настольная книга священнослужителя. Киев, Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1913. с. 956). При этом автор не только предостерегает от наречения неблагозвучных имен, таких как Псой или Голиндуха, но и высказывает порицание священнику, нарекшему младенцу имя Ярослав.

3. Полностью текст свидетельства о рождении Исаакия Солженицына и его фотокопия приводятся в книге Людмилы Сараскиной «Солженицын». М.: «Молодая гвардия», 2009. С. 29.

(Электронный ресурс: https://tsargrad.tv/articles/mify-i-pravda-o-solzhenicyne-familija-i-otchestvo_106973/nsk )

Исаакиевский собор, г. Санкт-Петербург.

Тема антисемитизма Солженицына тоже начала муссироваться ещё до его изгнания из СССР. В публицистической литературе первой её чуть позже затронула брошенная жена А.Солженицына Наталья Решетовская. В своей книге «В споре со временем» (1974) она сначала показала это нейтрально, как случай, рассказанный ей школьным другом Солженицына Кириллом Симоняном (ложность его рассказа доказана в разделе «Миф 1». – Ю.Т.), однако несколькими страницами ниже дважды представила его уже бесспорным фактом биографии своего бывшего мужа:

«Когда-то маленький Саня Солженицын грубой антисемитской выходкой оскорбил соученика – еврея. Состоялось бурное обсуждение этого события на уровне классного собрания. Несколько мальчишек выступили и ругали Саню. (…)

Тридцать лет спустя Солженицын вставляет эту сценку в роман («В круге первом». – Ю.Т.). Разумеется, Олег Рождественский (так благочестиво назван маленький герой) нарисован самыми благородными и трогательными красками, а его гонители исчадия ада. Любопытно, что эти мальчики названы тридцать лет спустя своими собственными именами. Хоть с запозданием, но отомстил!»

Эту ошибочную информацию от Решетовской охотно использовали затем в своих клеветнических книгах о Солженицыне Томаш Ржезач (1977) и Гарри Тюрк (1978).

ДРУГИЕ ОБВИНЕНИЯ В АНТИСЕМИТИЗМЕ СОЛЖЕНИЦЫН ОБЪЯСНЯЛ ТАК:

«Это ж было из самых первых движений ГБ ещё до моей высылки – использовать против меня «антисемитизм», – и потом они настойчиво продвигали его через новую эмиграцию на Запад. Ещё от Синявского в интервью с Карлайл и вот дальше – какое напряжённое желание выпятить обвинение меня – именно в антисемитизме. Своих ли сил и разума им не хватает – всё рвутся натравить на меня евреев, всё время кличут евреев разобраться наконец со мной. (…)

Тем временем и слабышка Ольга Карлайл, ещё не насыщенная своею книгой против меня и наскоком на Гарвардскую речь, напечатала в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» статью «Оживление мифов святой Руси», обширную, с обильными фотографиями (иконы, Илья Глазунов, В. Осипов и я). Отстаивая своё – как внучки Леонида Андреева и приёмной внучки эсера Чернова – наследное понимание России, она предупреждала, что «всё большее число русских возвращается к шовинистическим традициям дореволюционной России», явный элемент этой волны – антисемитизм (к которому она сводит «Ленина в Цюрихе»), и это должно вызвать тревогу на Западе. (А в Соединённых Штатах «антисемитизм» – ещё острее словцо, чем в СССР «буржуазный наймит», только свистни.) Обширная надёрганная её статья была образцом охульной всячины, соскребённой изо всех углов и налепленной кряду: Москва – Третий Рим, славянофилы, театр Любимова, Письмо Вождям, размножение мусульман, Суслов – главный русофил в Политбюро, возрождение православия антисемитично… (…)

Так уже с 1978 года это тождество, «Россия – антисемитизм», было основательно обряжено и на верхах американской единотканой прессы. То и дело в «Нью-Йорк таймс» с её приложениями и в других крупных газетах появлялись статьи, что возрождающееся русское национальное сознание есть прежде всего антисемитизм, а значит – хуже всякого коммунизма. А когда главные газеты дружно трубят в одно (а большей частью так и бывает) – это производит на американскую читающую публику (совсем не рядовых американцев) вполне обморочивающее влияние».

(Из книги «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». / ж-л «Новый мир». 2000. № 9. Ч. 2. Глава 6. С. 134; 2001. № 4. Ч. 3. Глава 11. С. 103–104.)

Миф 4

Дезертир

Суть мифа: Был в плену, служил немцам, а снова оказавшись в Красной армии, ловко дезертировал с фронта в тюрьму, оговорив при этом друзей.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА.

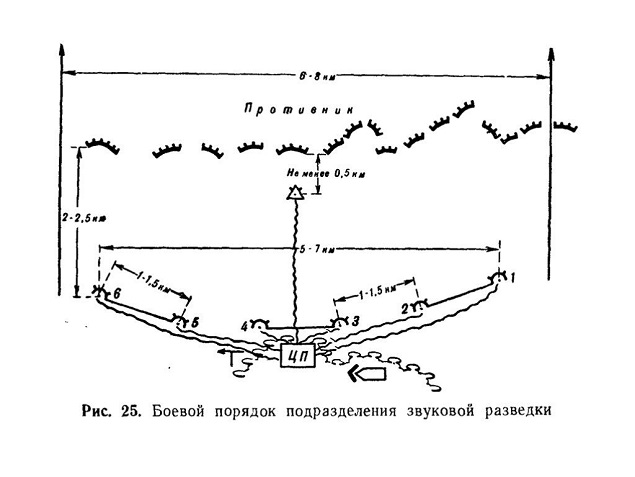

«Подходит время узнать, как я вёл себя на войне?.. Стаж для военных суждений у Симоняна получается несколько коротковат. Ну что ж, тогда Сума (Томаш Ржезач. – Ю.Т.) возьмёт их на себя. (…) Кто-то ему рассказал из уставов, и он трактует мою службу так: «Артиллерийский разведывательный дивизион находился в резерве Верховного командования. Это означало: только Генеральный штаб и Верховный главнокомандующий (как близок в это время по службе Солженицын к Сталину!) были правомочны принимать решение о месте и времени его использования. Он был строго засекречен. Узнай о нём враг… (дальше – перечень ужасов) (…) Командир батареи звуковой разведки обязан отступать при малейшем колебании переднего края: нельзя рисковать чрезвычайно дорогой техникой».

Не знаю по-чешски, а по-русски: читает как сом по Библии. «Резерв главного командования» – это общее название всей артиллерии, старше чем дивизионная. Во множестве распределена она по всем фронтам, практически распоряжаются ею армии и корпуса. Так и нашим разведдивизионом; звукобатареи оперативно подчиняют тяжёлому артиллерийскому полку, и она делит с ним удачи и невзгоды, обстрелы, бомбёжки, движенье через минные поля, переправы, а на плацдармы, по своей лёгкости, высовывается без пушек, вперёд.

На центральном посту батареи звуковой разведки.

Конечно, при всех случаях, это не пехота. Но и распоряжения такого идиотского – отступать при малейшем колебании переднего края, никогда не бывало, а очень даже сидели на месте и только раненых отвозили. Наша техника СЧЗМ–36, станция 1936 года, отлично была немцу известна, он в 1941 её штабелями набрал, но не нуждался он её ни копировать, ни использовать, потому что и у самого равноценные были. И таких звукобатарей не одна была, и не под самой дланью Сталина, а более 150, так что на каждые 10 километров фронта была своя звукобатарея, и её захват ничего бы решительно не объяснил немцам из нашей стратегии.

Однако пылкий Сума уже имеет все материалы для суждения: в конце 1942 Солженицын становится командиром батареи звуковой разведки (стр. 61), в 1943 Солженицын «ещё чувствовал себя в привычной роли курсанта» (? – стр. 62, очевидно, сказывается коллективное сочинительство), «в 1943 для Солженицына выгоднее быть исполнительным и верным офицером Красной Армии. Никогда его жизнь не находилась под непосредственной угрозой». «В 1943 – 44 Солженицыну в армии нравится» (стр. 65). «Вдалеке от непосредственной опасности, окружённый четырьмя (!) услужливыми адъютантами (это при 60 человеках всего в батарее), Солженицын живёт как истинный внук богатого землевладельца». Даже: «ни разу не участвовал в боях» (стр. 72). (Ну, там ещё, может, какие ордена, но это – не те клетки.)

Боже, как скучно. Боже, как память у них скудна. До чего ж непробиваемы и неусвояемы их бараньи лбы! Когда пустили первую сплетню о моём плене и гестапо, то в комитете по ленинским премиям знаток литературы, генеральный секретарь комсомола, высунулся с этой фигой – и поднялся Твардовский в свой внушительный рост и в полный свой голос прочёл из моего реабилитационного свидетельства (Верховный суд СССР, определение № 4н – 083/57 от 6 февраля 1957):

«Из боевой характеристики видно, что Солженицын с 1942 года до дня ареста, то есть до февраля 1945 года, находился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям»».

А.И.Солженицын с командиром своего дивизиона, зима 1942-1943 гг.

СВЕДЕНИЯ ИЗ ВИКИПЕДИИ:

В сентябре 1941 года вместе с женой получил распределение школьным учителем в Морозовск Ростовской области, однако уже 18 октября был призван Морозовским районным военным комиссариатом и определён ездовым в 74-й транспортно-гужевой батальон. (…)

Добивался направления в военное училище, в апреле 1942 года был направлен в артиллерийское училище в Кострому; в ноябре 1942 года выпущен лейтенантом, направлен в Саранск в запасной артиллерийский разведывательный полк по формированию дивизионов артиллерийской инструментальной разведки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.