Полная версия

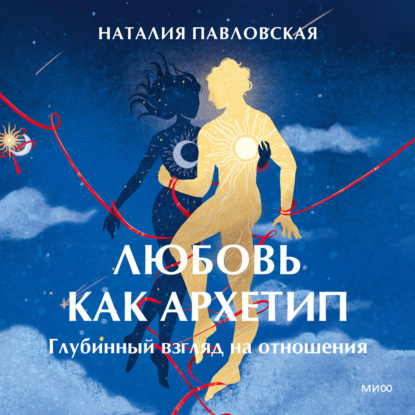

Любовь как архетип. Глубинный взгляд на отношения

При этом очень важно отделить истории, когда человеку в детстве пришлось столкнуться с преступными действиями по отношению к себе (жестокостью, сексуальным использованием, с ситуациями, выходящими за рамки гуманного опыта, – войной, глобальными потерями, катастрофой), от историй, когда человек в детстве переживал фрустрацию – неполное удовлетворение своих желаний, иногда недостаточно чуткое понимание, не всегда любящее участие. Это, безусловно, тоже ранит и многое определяет в наших взглядах на жизнь, но может быть не таким необратимым в своем влиянии на взрослую жизнь и любовные отношения в ней.

Никому из нас не достались идеальная мать и идеальный отец. Как раз тот, кто утверждает, что его родители идеальны, наверняка пережил что-то такое в своей истории, что и назвать трудно, к чему страшно подступиться. Наши мамы и папы – просто люди, как и мы сами: в чем-то молодцы и достойны уважения, а в чем-то – совсем нет, и лучше всего держаться от них подальше, как бы ужасно это ни звучало. Конечно, есть разница между родителями – агрессивными алкоголиками и родителями – аккуратными трудоголиками. Но ранить могут и те и другие. При этом можно привести множество примеров, когда человек рождался с серебряной ложкой во рту и в детстве в общем-то не сталкивался с серьезными трудностями, но в своей взрослой жизни он громоздит одну деструкцию на другую, создавая непроходимый для переживания счастья бурелом. А можно найти примеры людей, которые выросли практически чудом, скорее не благодаря, а вопреки обстоятельствам, но какая-то внутренняя витальность, жажда жить и любить позволяют им созидать свою жизнь красиво и осмысленно.

Нисколько не умаляя пользу исследования индивидуального прошлого, умения видеть цельной свою историю с детства, понимать трудности в отношениях с родительскими фигурами, способности отличать привычки и традиции, доставшиеся из родительской семьи и свои собственные, появившиеся уже вне родительского дома, я все же предлагаю смотреть на человека самого по себе как на уникальную вселенную. Каждый из нас уже рождается индивидуальной душой со своими особенностями, задачами, предназначением. Родительский дом (а у кого-то и детский дом) – это первое пространство проявления себя в мире. Первое, но не единственное, что создает и формирует нас.

Вспоминать и анализировать свое детство имеет смысл не для того, чтобы признать, «что со мной сделали», и теперь якобы «я ничего не могу с этим поделать», а для того, чтобы понять: «что я делаю с тем, что сделали со мной», учитывая, какой(-ая) я изначально, по своей природе.

Близкие идеи изложены в визионерском мифе иудейского мистицизма: предполагается, что душа, еще будучи невоплощенной, сама выбирает себе задачу, предназначение для земной жизни, выбирает, что именно она сможет привнести в этот мир, над чем будет работать, что поможет ей реализовать то, что в ней заложено. Предполагается, что душа каждого из нас заранее знает и соглашается на все условия для попытки решить эту задачу: и на трудности, и на ограничения, и на ресурсы, и на возможности. В этом состоит ее высший смысл, ее акт творения, который делает ее равной Всевышнему (как сказано в книге «Берешит» / «В начале» («Бытие» у христиан), Всевышний сотворил человека по образу и подобию своему).

В контексте этой книги под определением «Всевышний», «Бог» мы имеем в виду не узко религиозный контекст и коннотации, а некий высший, надличностный, абсолютный смысл, происхождение которого, будем честными, нашему рациональному разуму недоступно, но влияние которого, тоже будем честными, мы не можем отрицать.

Когда же, согласно этой визионерской гипотезе, душе приходит время воплотиться, она «забывает» все, что она знала. А дальше всю земную жизнь ищет то, что ей предназначено, и способы реализации этого. Такой своеобразный квест, поиск смысла и предназначения.

Есть трогательный образ в этой истории: ангел, провожающий душу в земное воплощение, прощальным жестом прикасается к ней, и от этого прикосновения на нашем лице образуется так называемое место забвения – ямка между верхней губой и носом.

Попробуйте сейчас прикоснуться к этой ямке на своем лице и пофантазируйте: что именно вы знали, но забыли о своем предназначении, задаче на земле? А потом запишите или зарисуйте то, что придет на ум.

Свою версию этой идеи описывает Джеймс Хиллман, основатель направления архетипической психологии, в книге «Код души»[3]. Он предлагает образ желудя, в котором заключен весь индивидуальный потенциал будущего дуба. На примерах биографий известных людей он показывает, как в самом раннем детстве, если быть внимательным к деталям, можно увидеть прообраз того, кем человек станет в жизни, какую задачу, какой акт творения для своей судьбы и для человечества в целом он пришел решать.

Подобные прозрения мы можем найти и у других авторов, и в мифологиях других народов. Это согласуется с идеей Юнга о коллективном бессознательном: символическом океане эмоционального и чувственного опыта всего человечества, к которому имеет доступ (и сознательный, и бессознательный) каждый человек через свою душу, свою Самость – глубинный центр личности. Такая же идея содержится и в буддизме, и в других религиозных парадигмах. Попробуйте вспомнить или поискать, где еще вы встречались с похожей идеей, почитайте, послушайте, пофантазируйте про нее.

Почему это важно? Все мы живем в разных культурах и сообществах, и нам могут больше откликаться, производить на нас большее впечатление разные образы и способы изложения какой-то идеи. Такова наша индивидуальность. Нам необходимо пестовать ее, потому что она – и именно она! – делает возможным и уникальным переживание любви каждым из нас.

А что, если мы посмотрим на ребенка с этой точки зрения: что он не только и не столько объект приложения сил более или менее подходящих взрослых, но и с самого рождения, а может, еще и до него, в период вынашивания, – активный партнер в отношениях, в любовной или нелюбовной истории своей жизни.

Представим: вот каждый из нас, еще совсем маленький, говорить-ходить не умею, но уже как-то устанавливаю отношения связи и любви с этим незнакомым мне ранее существом, которого, научившись говорить, я буду называть мамой. Считается, что мать влияет на настроение младенца, но, честно говоря, возможно, более верно обратное: если младенец улыбается, мать чувствует себя хорошей мамой и ее настроение повышается, если младенец плачет, она может ощущать, что с ней что-то не так, и испытывать негативные эмоции. Те, у кого есть опыт родительства, могут вспомнить (а если нет – поверить на слово, что это случается) ситуации в период жизни с младенцем, когда сил нет вообще и кажется, что жизнь проходит зря. И тут этот маленький человечек что-то такое делает: гулит, нежно тянется к вам, просто как-то по-особенному смотрит, – и ощущение мира, во всяком случае в этот момент, меняется. И наоборот: кажешься себе королевой или королем вселенной, а маленький человечек как умеет показывает, что ему плохо, – и куда исчезает эйфория? Разве это не похоже на отношения любви во взрослой паре, когда контакт с возлюбленным или возлюбленной меняют ощущение жизни и вселенной в целом?

Так что это большой вопрос: взрослый ли устанавливает тон и сценарий отношений? Общение с мамой, папой, братьями, сестрами, дедушкой, бабушкой, няней, домашними котом и собакой – наши первые партнерские любовные истории, счастливые или трагичные. Согласитесь, это в корне меняет взгляд на себя. Какой я в отношениях? Ведь даже в раннем детстве кто-то в ответ на холодность или агрессию будет стараться удержать связь, подстраиваясь под другого, пытаясь понравиться, иногда даже в ущерб себе, кто-то отстранится, кто-то будет нападать, а кто-то поробует договориться доступными ему способами. Более того, кому-то жизненно важно с раннего детства чувствовать много контакта, много близости и реакций другого, много телесного взаимодействия, а кому-то важнее спокойствие, стабильность, личное пространство.

Распространено мнение, что все наследуется от родителей, из отношений с ними, и что тип привязанности определяется их поведением. Но, согласно наблюдениям, все гораздо сложнее. Я вспоминаю знакомого – чрезвычайно теплого, любящего, чуткого мужчину, который вырос с матерью, страдающей психическим заболеванием и поэтому эмоционально нестабильной и недоступной, но он с детства дружил со всеми вокруг, и заботился обо всех, и любил, и был любим. Вспоминаю знакомую, которая выросла в полной, заботливой, интеллигентной семье, но испытывала значительные трудности, когда ее отношения с мужчинами становились хоть чуть ближе первых парадно-официальных свиданий. Примеров таких очень много.

Фигуры матери, отца и травмы, полученные в общении с ними, не определяют в полной мере и в абсолютной степени, какие отношения с другими – любовные, дружеские, деловые – будут у каждого из нас на протяжении всей жизни. Отношения определяют заложенный в нас потенциал любви и партнерства и препятствия к ним как задачи развития и воплощения собственной Самости. Все это неизбежно проявится в первых отношениях, и они, конечно, внесут свои коррективы, но не станут определяющими. В отношениях с членами семьи, а также с котиками, собачками, хомяками, любимым плюшевым мишкой и прочими героями нашего детского мира мы проживаем наши первые истории любви, и все они достойны внимания для понимания себя сегодняшнего.

При таком подходе меняется система отношений к себе и другому: мы смотрим на себя и на другого человека не как на объект, не как на результат воздействия других, более сильных, взрослых, а как на субъект, то есть возвращаем человеку его право на авторство жизни. Правда, это автоматически означает и принятие ответственности за свою жизнь.

Замечали ли вы (я в своей психоаналитической практике отчетливо вижу это), что, когда человек рассказывает историю любви, которая разворачивается прямо сейчас, или произошедшую в детстве, в юности, или фантазийную, он проявляет самые глубинные стороны себя? И эти глубины, по правде сказать, не всегда радужные, иногда и пугающие, но в любом случае это залежи энергии. Рассказывая о любви, человек на самом деле говорит не только и не столько о конкретной любовной истории, он говорит о своей внутренней вселенной.

Какая ваша история любви всплывает в памяти, пока вы читаете?

Выберите время и попробуйте описать ее так, словно вы создаете художественное произведение.

Можно написать текст – прозаический или стихотворный. Можно наговорить на диктофон, стараясь интонацией передать ваши переживания, как в театральной постановке. Можно снять видео, напеть, сыграть на музыкальном инструменте, можно нарисовать, вылепить или даже станцевать.

Это может получиться сразу, а возможно, придется возвращаться к заданию несколько раз. Вам не нужна какая-то специальная подготовка: мы все способны выражать себя, когда перестаем убеждать, что не умеем этого.

В глубинной аналитической психологии считается, что мифы, в том числе религиозные, – это сообщения коллективной души человечества каждому индивидууму. И поэтому мы должны понимать, разгадывать их содержание на глубоком символическом уровне.

Важно вдуматься в слова, которые звучат в Книге Бытия, а потом цитируются как слова Иисуса Христа в Евангелиях от Марка и Матфея: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей…»

Непосредственно в тексте речь идет об уточнении ветхозаветных законов о разводе. Но если мы шире смотрим на значение этого послания (как и следует делать с метафорическими текстами), то слово «человек» мы должны понимать в значении «личность», а не только «мужчина». Каждый текст создается в определенное историческое время, и форма его несет отпечаток обстоятельств того времени. В I веке нашей эры естественно было говорить о личностных процессах развития преимущественно в мужском роде, ведь до вопросов социального равноправия полов еще очень далеко. И речь здесь, конечно, не только о том, как разводиться или не разводиться, но и о том, что именно отсоединение от родительских фигур и отношений с ними в своей эмоциональной и психической реальности и перенос внимания, центра жизни и интересов на парную историю любви со своим избранником или избранницей – это и есть путь индивидуации, путь развития.

Почему некоторые тексты становятся особенно значимыми и влиятельными в истории человечества? Очевидно, не потому, что они говорят о буквальном или о частностях. Ну какое, например, нам сегодня дело, как разводились иудеи две тысячи или даже шесть тысяч лет назад? А Библия по статистике остается самой читаемой книгой на планете. К счастью, даже если мы не делаем этого сознательно, наша душа, наша психика считывают из таких текстов символический уровень смыслов.

Итак, как же удается нам «прилепляться», то есть быть ведомыми любовью? Всегда интереснее, если есть сюжеты, разворачивающиеся на наших глазах – в нашем эмоциональном присутствии и при чувственном соучастии, – а не просто объяснения и рассуждения. Когда есть, например, Он и Она – главные герои. Здесь и начнется их история.

Глава 2. «В начале»

Машина заглохла уже на лесной дороге.

– Прекра-асно! – На его лице появляется то самое выражение, которое она странным образом любит: как будто видит в нем одновременно и взрослого уверенного мужчину, и мальчишку, капризного и непоседливого. – Теперь будешь злиться на меня?

– Почему?

– Ну потому что я плохо подготовился к поездке, не привел в порядок машину.

– Ты сейчас точно со мной разговариваешь? – улыбается она. – Или с кем-то из своего прошлого?

– Нет никакого прошлого, будущего. Есть только здесь и сейчас.

– Согласна. Здесь и сейчас я сама переживаю, что ты во мне разочарован.

– Я? Тобой?

– Ну из-за того, что я вообще не вожу машину, что я не такая уж боевая подруга.

– Да я никогда и не думал, что ты должна.

– Выходит, мы говорим друг с другом, а представляем каких-то несуществующих людей?

– Так, все! – смеется он. – Хватит анализировать, мы не на работе! Пошли!

– Куда?

– Ну куда-куда? Заведу тебя в лес, и проверим, действительно ли ты не ориентируешься в пространстве, как говорила. – Он выходит из машины.

– Очень смешно! Дом недалеко, что ли?

– Дойдем. А потом я придумаю, что делать с машиной. Погоди… А что у тебя на ногах?

– Хочешь сказать, что все это время не видел, во что я одета?! – смеется она.

– Ну… Я был сосредоточен на другом. – Он смущенно улыбается. – Как бы все не забыть. На тебе точно удобная обувь?

– Ты же знаешь, что на мне, как всегда, – она изображает беззастенчивое кокетство, – замшевые туфли на шпильках и шелковые чулки. Самая подходящая одежда для леса. Ты же так обо мне подумал?

– Так и подумал! – смеется он. – Все, идем!

Она выходит из машины, берет вещи, но вдруг замирает с восторгом.

– Какая красота!

Она чувствует, будто каждая клеточка тела здоровается с густым древесным ароматом, а глаза изучают калейдоскоп лесного мира.

– Идешь?

– Подожди.

– Ты сомневаешься? – нахмурился он.

– Сомневаюсь? Я просто любуюсь… А почему ты спросил? Может, это ты сомневаешься?

– Да-да-да, конечно. – Откуда-то нарастает раздражение. – Я сомневаюсь, моя машина сломалась – это, конечно, плохой знак, и из-за меня нам надо идти пешком!

– Так невыносимо чувствовать себя неидеальным?

Она смотрит на него, по сторонам, видит раскидистый дуб неподалеку.

– Иди сюда.

И она первая идет к дубу. Они устраиваются на траве у корней, слушают лесные голоса.

– Что?

– Давай спросим себя: мы действительно хотим этого?

– Давай просто помолчим.

Есть теория, что композиторы не сочиняют музыку, они обладают способностью слышать тонкие звуковые волны природы и просто записывают то, что слышат. Если попросить мысли немного помолчать, можно услышать свою собственную музыку.

Попробуйте услышать, где бы вы сейчас ни находились, какая музыка звучит внутри вас прямо сейчас? Сладостная? Веселая? Тревожная? Патетичная? Романтичная? Печальная? Озорная? Какая еще?

– Ты что слышишь?

– Что я готова остаться. Моя музыка такая, знаешь, как раннее барокко – мягкая, торжественная и приглашающая. Я думаю, если бы мы попали на «Химическую свадьбу Христиана Розенкрейца»[4], там бы так играли. «Высшая мудрость – это не знать ничего». Помнишь? Так что надо идти. – Она улыбается.

– Помню, там не у всех все хорошо закончилось, – хмыкает он, щурясь на солнце.

– Ну уж конечно, без гарантий. «Человек никогда не знает, какое добро Бог намеревается принести ему».

– Твоя жизнерадостность меня всегда поражает.

– А ты? Что слышал ты? – Ей нравится его ирония, нравится все, в чем они похожи.

– А я будто слышал чьи-то голоса, – отвечает он серьезно. – Может быть, предков?

– И что сказали?

Он уклончиво пожимает плечами.

Она проводит пальцами по извилинам на старом стволе.

– Смотри, тут какие-то линии, вот здесь, где коры нет. Непонятно, это случайно жучки выточили или, может, кто-то нарисовал? Как древние знаки… Вот парусник, а это, кажется… На рыбу похоже… Может, здесь когда-то было море? У предков.

– Думаешь, нужно отправляться в плавание?

– Не знаю, что тебе еще нужно для подтверждения. – Она смеется, показывает на небо. – Смотри: и облако похоже на парусник!

– Фантазерка!

– Ну скажи еще, что тебе не нравится фантазировать!

– Нравится-нравится. Ты клиентам тоже предлагаешь: «Когда вы в чем-то сомневаетесь, возьмите несколько минут, попробуйте отвлечься от мыслей и послушать звуки вокруг, как если бы это была музыка, и представить, в какой ситуации может звучать такая музыка».

– Конечно, и еще добавляю: «Кто лучше воспринимает визуальные образы, может приглядеться к узорам, линиям прямо рядом с ними и подумать, какие ассоциации рождаются, на что это похоже. Это и будут подсказки от вашего бессознательного. Бессознательное разговаривает с нами образами».

– И что говорят? Работает?

– Вполне.

– Похоже на шаманство.

– Можно подумать, ты не делаешь чего-то подобного. Что там тебе лесные голоса сказали?

– Слушай, мы вообще нормальные?

– Ненормальные не задаются такими вопросами, – смеется она. – Все, пошли. А то скоро проголодаемся, а в доме, как я понимаю, еще печку топить надо.

– А может, обратно? Вызовем эвакуатор, междугородное такси, а?

– Ну в смысле! Мы выкроили два выходных, и что теперь – просто вернуться?

– То есть ты готова быть под одной крышей со мной в старом доме посреди леса, чтобы слушать себя?

– И тебя тоже!

– Просто чтобы думать и говорить о любви?

– Ничего себе «просто»! А кто говорил, что люди к нам в терапию приходят на самом деле для того, чтобы научиться любить?

– Да мы, может, рождаемся для того, чтобы научиться любить.

– Ну вот! Мы оба знаем, что сейчас у каждого из нас – не самый простой период в жизни и что нам нужно такое особенное погружение.

– Страшно.

– Страшно, – она кивает. – Твой страх какой? Давай их подружим?

– Начинается!

– А что? Хорошая же штука!

Попробуйте представить свой страх как реального персонажа и попытаться понять, что ему нужно, для чего он пришел.

Они поднимаются и, продолжая болтать, идут по лесной тропинке, скрываясь за деревьями.

Какими вы представили себе Его и Ее?

Похож ли кто-то из них на вас?

Похожи ли они на кого-то из ваших знакомых или любимых персонажей?

Когда представите их как можно более реалистично, задайте себе вопросы: «Почему они говорят то, что говорят? В чем их мотив? Чего они хотят?»

Есть психоаналитическая шутка: «Если вы говорите обо мне, на самом деле вы говорите о себе. А вот когда вы говорите о себе, вот тогда вы говорите обо мне». Имеется в виду идея «я»-высказываний. Если человек говорит мне: «Ты злой!» – возможно, он сам злится в этот момент. А вот если он скажет: «Я говорю с тобой и чувствую злость» – это скорее будет означать, что именно я делаю что-то, вызывающее злость.

То, что вам пришло в голову о мотивах и чувствах персонажей, – это то, как вы себя ощущаете в настоящий момент. Как это может быть связано с текущим периодом в вашей жизни? Ваша фантазия об этих персонажах может описывать ваши половинки души. Какие половинки? Нашу внутреннюю историю отношений с самими собой, наших внутренних партнеров.

Глава 3. Любовь внутри и снаружи

Печь растоплена. За окном особая густая вечерняя синь.

Она смотрит на язычки пламени, всполохи углей и по детской привычке любительницы пофантазировать высматривает, какие фигуры, какие образы привидятся в узорах теней на своде топливника. Появляются танцующие пары, бегущие пары, летящие пары… Пары, пары, пары… Одна из них почти слилась в единое целое – фигуру, похожую на индийское многорукое божество, а потом что-то щелкнуло и разлетелись от жара угольки сухой ветки, пары распались и исчезли в жарком пепле.

– «Люди совершенно не сознают истинной мощи любви, – читает он из потертой книги, – ибо, если бы они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие храмы и алтари и приносили величайшие жертвы, а меж тем ничего подобного не делается, хотя все это следует делать в первую очередь. Ведь Эрот – самый человеколюбивый бог, он помогает людям и врачует недуги, исцеление от которых было бы для рода человеческого величайшим счастьем…»

– Ничего себе! Откуда здесь «Пир» Платона? – удивляется она.

– Все, что тебе нужно услышать, находит тебя в самом неожиданном месте. – Он бросает на нее многозначительный взгляд.

Раньше эта его манера красоваться, произнося что-то глубокомысленное с соблазняющим видом, бесила ее. А теперь она любуется. Впрочем, он утверждает, что вовсе не красуется, а правда так чувствует.

Когда-то ее бабушка, не понаслышке многое знавшая про отношения мужчин и женщин, сказала: «Любовь – это когда любишь в человеке даже то, что в нем ненавидишь».

Она улыбнулась себе: «Интересно, я его люблю? Ну конечно, люблю: как человека, как друга, как ближнего… Вот и Христос велел любить ближних…» Она ойкает, поцарапавшись ножом, которым режет овощи.

Он оборачивается:

– Все нормально?

Она кивает, и он продолжает читать:

– «Раньше… люди были трех полов… От третьего сохранилось только имя – андрогины, и из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов – мужского и женского… Мужской искони происходит от Солнца, женский – от Земли, а совмещавший оба этих – от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала… Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов… Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними, и не знали, как быть: убить их, поразив род людской громом, как когда-то гигантов, – тогда боги лишатся почестей и приношений от людей; но и мириться с таким бесчинством тоже нельзя было. Наконец Зевс, насилу кое-что придумав, говорит: “Кажется, я нашел способ сохранить людей и положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они… станут слабее…”»

Он вручает ей книгу.

– Угли готовы, читай дальше ты.

Он ловко укладывает свертки из фольги с овощами в тлеющие угли. Она любуется, как двигаются мышцы под тонкой свободной рубашкой, как жар углей подсвечивает его лицо, и вдруг слышит спокойный внутренний голос: «Я дома». И продолжает читать:

– «Каждый из нас – половинка человека, рассеченного на две… части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину… Когда кому-либо… случается встретить ее, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время. И люди, которые проводят вместе всю жизнь, часто не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга… Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней».

Она закрывает книгу.

– Мне почему-то печально…

– Не грусти, это зануда Аристофан все сочинил, чтобы покрасоваться на пиру Платона. Комедиографы – самые большие мизантропы.