Полная версия

100 великих сражений Гражданской войны

Добровольческой армии не удалось достичь главной цели Первого Кубанского похода – захватить Екатеринодар. Но она сохранила закаленные офицерские кадры, которые в дальнейшем стали костяком Вооруженных сил Юга России. Впрочем, безвозвратные потери в походе, составившие половину первоначальной численности Добровольческой армии, сильно ослабили этот костяк.

В ходе Первого кубанского похода добровольцы во всех боях, кроме самого штурма Екатеринодара, одерживали верх с помощью одного и того же тактического приема. Пока часть армии силами до полка атаковала в лоб занятую красными станицу, станцию или селение, другая часть, тоже силами до полка, совершала обходное движение. Нередко одного лобового удара оказывалось достаточно, чтобы красные отступили.

Степной поход Донского казачьего войска и антисоветское восстание Донского казачества

Февраль – май 1918 года

12/25 февраля 1918 года добровольческий отряд донских казаков под командованием походного атамана войска Донского генерал-майора Петра Попова и начальника штаба отряда полковником Владимира Сидорина отправился из Новочеркасска в Степной поход в район зимовников в Сальских степях. Целью похода было дождаться в труднодоступных районах, обеспеченных фуражом и продовольствием, того времени, когда казаки восстанут против большевиков. Основные группировки советских войск находились на значительном расстоянии от зимовников, ближе к железной дороге. Отряд Попова насчитывал 1110 штыков и 617 сабель при 5 орудиях с 500 снарядами и 39 пулеметах. Он состоял из отрядов войскового старшины Эммануила Семилетова, генерал-майора Константина Мамантова, Юнкерского конного отряда есаула Николая Слюсарева, Атаманский конный отряд полковника Георгия Каргальскова, Конно-офицерский отряд войскового старшины Чернушенко, Штаб-офицерская дружина генерала Михаила Базавова, Офицерская боевая конная дружина войскового старшины Михаила Гнилорыбова, 3 артиллерийские батареи. Отряд сопровождала группа членов Войскового Круга и общественных деятелей. В Великокняжеской присоединилось около 200 человек учащейся молодежи. До конца марта отряд Попова отряд Петра Попова пополнился калмыцким отрядом из 4 сотен в 620 сабель, сформированным генерал-майором Иваном Поповым. С этим и другими пополнениями отряд походного атамана вырос до 2850 человек, а к 20 марта (2 апреля) – до 3000. Значительную часть отряда состояла учащаяся молодежь и студенты. Были также офицеры и юнкера.

В Ольгинской отряд Попова встретился с Добровольческой армией. Походный атаман агитировал Попова идти на Кубань, но тот отказался. Генерал Деникин вспоминал: «Попов объяснял, что, считаясь с настроением своих войск и начальников, он не мог покинуть родного Дона и решил в его степях выждать пробуждение казачества. Про него же говорили, что честолюбие удержало его от подчинения Корнилову. Для нас Дон был только частью русской территории, для них понятие “родины” раздваивалось на составные элементы – один более близкий и ощутимый, другой отдаленный, умозрительный». Всего отряд Попова за 80 дней похода выдержал 28 боев с красными, но по большей части не с регулярными частями, а с отрядами красногвардейцев из ставропольских и астраханских крестьян и местных иногородних. Боевые потери отряда с 12/25 февраля до 25 марта (7 апреля) составили 81 убитый и 112 раненых. С 20 марта (2 апреля) по 5/18 апреля из отряда ушло с разрешения Попова 200 человек, в том числе 50 китайцев. Зато с 5/18 апреля по 4/17 мая в отряд вступило около 500 добровольцев, а в Константиновской присоединился партизанский отряд есаула Дмитриева из учащейся молодежи этой станицы численностью около 100 человек. 24 февраля (9 марта) отрядом Семилетова был разбит у Казенного Моста большой советский отряд, взято много пленных, два орудия и три пулемета. 25 февраля (10 марта) в занятой без боя Великокняжеской было захвачено 6 орудий. 19 марта (1 апреля) состоялся бой отряда Семилетова с отрядом комиссара Тулака в Курячьей балке. Казаки выиграли бой и оценили потери противника в более чем 1 тыс. убитых, а сами потеряли до 200 убитых и раненых (по другим данным – 9 убитых и 40 раненых).

Репрессии большевиков, реквизиции продовольствия, попытки упразднить казачье сословие и перераспределить землю в пользу иногородних уже в середине марта (ст. ст.) вызвали казачье восстание. Сам Попов считал началом восстание выступление против Красной гвардии станицы Суворовской 18/31 марта. Постепенно ширясь, восстание охватило всю Донскую область. Вот как описывал его донской общественный деятель Константин Каклюгин:

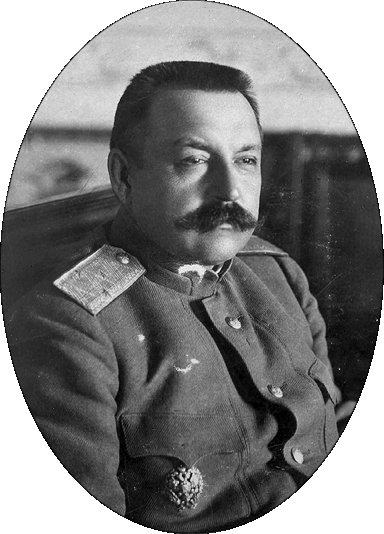

Походный атаман войска Донского генерал-майор Петр Харитонович Попов

«Всюду одна картина: появляется небольшая группа, дружины связываются, объединяются, растут численно, дело переносится на хуторские и станичные сборы, там оно расширяется, крепнет. Объединяются хутора и станицы, организуют “Советы Вольных хуторов и станиц”, “Советы обороны Дона”, назначаются руководители военной борьбы, создается власть, ведающая разными органами управления. Это движение, возникшее в самой гуще казачьего населения с аналогичными методами действия, по порыву, воодушевлению массы является стихийным народным движением. Нет вождей с громким именем, нет предварительно разработанного плана, нет штабов, вызвавших бы своей организационной предварительной работой». 1/14 апреля повстанцы заняли Новочеркасск, но через три дня оставили его. После этого центром восстания стала станица Заплавская.

2/15 апреля отряд походного атамана перешел обратно через Дон, что вызвало подъем восстания, и двинулся на освобождение правобережных станиц и Новочеркасска. Отряду Попова вместе с дружинами восставших станиц, организованных в Донскую армию, удалось отразить угрозу красных со стороны Донбасса и освободить Новочеркасск 23 апреля (6 мая) и с помощью подошедшего из Румынии добровольческого отряда полковника Михаила Дроздовского отбить советское наступление на донскую столицу 25 апреля (8 мая). В тот же день немцы, наступавшие с Украины, и казаки отряда походного атамана заняли Ростов. 28 апреля (11 мая) в Новочеркасске собрался съезд представителей от восставших станиц и войсковых частей, объявивший себя «Кругом спасения Дона», который 3/15 мая избрал войсковым атаманом генерала от кавалерии Петра Краснова. 5/18 мая объявил о сформировании нового правительства («Совета управляющих отделами правительства Всевеликого войска Донского»). Этот день и стал датой окончания Степного похода.

Наличие отряда походного атамана в Сальских степях способствовало восстанию казаков и во многом обеспечило победу восстания, как и прибытие на Дон отряда Дроздовского. Тем самым была создана база борьбы против большевиков на юге России и территория, где могла расположиться вернувшаяся из «Ледяного» похода Добровольческая армия. Крест за «Степной поход» с 23 апреля 1919 года по март 1920 года получило 1236 человек. К 23 апреля 1919 года уже погибло или умерло более 1600 участников похода. В ноябре 1920 года уехали в эмиграцию около 400 участников похода. К тому времени погибло и умерло еще более 800 «степняков».

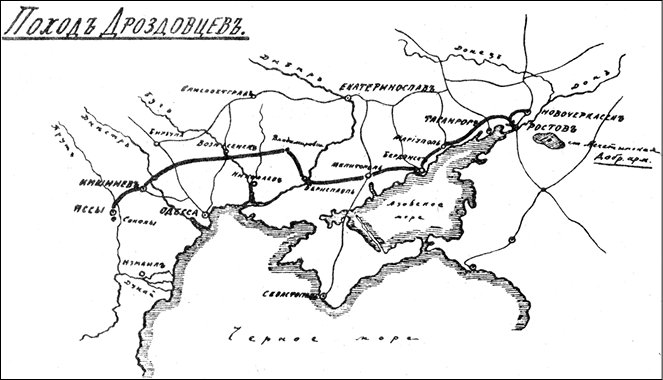

Дроздовский поход Яссы – Дон

11 марта – 18 мая 1918 года

В середине ноября 1917 года фактический командующий Румынским фронтом генерал от инфантерии Дмитрий Щербачев получил письмо от генерала Алексеева, где сообщалось о формировании Добровольческой армии. После этого началась запись добровольцев на Румынском фронте. 12 (25) декабря 1917 года бывший начальник 14‐й пехотной дивизии полковник Михаил Дроздовский возглавил офицерскую организацию по формированию добровольческих частей и назвал добровольческую часть «Первая бригада Русских добровольцев». 16 (29) декабря она начала формироваться в Яссах. 24 января (6 февраля) Щербачев легализовал бригаду Дроздовского. В нее стекались офицеры со всего Румынского фронта. Пункты вербовки также были открыты в Кишиневе, Тирасполе и Одессе. Дроздовский и большинство его офицеров выступали за восстановление монархии, поэтому в бригаде (отряде) была создана тайная монархическая организация.

24 февраля (9 марта) Румыния вступила в мирные переговоры с Центральными державами. Одним из пунктов будущего мирного договора было разоружение русских добровольцев. В тот же день Щербачев издал приказ, освобождавший добровольцев от обязательств по службе в добровольческих отрядах. Румынские власти отказались пропускать добровольцев через границу с оружием и пытались их разоружить, но Дроздовский пригрозил обстрелять королевский дворец в Яссах в случае попытки разоружения. В итоге 26 февраля (11 марта) румынские власти уступили и предоставили дроздовцам поезда до Кишенева. 26–28 февраля (11–13 марта) из Ясс в Кишинев отправились 6 эшелонов отряда Дроздовского, а также автоколонна. 4 (17 марта) вся бригада сосредоточилась в Дубоссарах, на левом берегу Днестра, где не было румынских войск. Отряд состоял из 667 офицеров (почти все – молодые обер-офицеры-фронтовики), 370 солдат, 14 врачей, священников и 12 сестер милосердия, всего 1063 человека, в том числе 920 штыков и 117 сабель. В него входил сводно-стрелковый полк, конный дивизион, конно-горная батарея, легкая батарея, мортирный взвод, команда конных разведчиков особого назначения и тыловые подразделения.

7/20 марта отряд выступил из Дубоссар. 15/28 марта дроздовцы переправились через Южный Буг у Александровки. 28 марта (10 апреля) они перешли Днепр у Бериславля, а 3/16 апреля заняли Мелитополь. Проявившие в бою трусость или недовольство тяготами похода изгонялись из отряда. Всего отряд покинули по разным причинам 12 человек. В Каховке к дроздовцам присоединились около 40 добровольцев, в Мелитополе – около 70, в Бердянске – 70–75 и в Таганроге – 50. В первой казачьей станице Новониколаевской к Дроздовскому присоединилось около 100 казаков. 13/26 марта 1918 года в районе села Новопавловка с отрядом соединился флотский отряд полковника Михаила Жебрака-Русановича в 130 человек из состава Отдельной Балтийской морской дивизии в Измаиле. Дроздовцы проходили по 60–65 км в день. На территории Украинской Народной Республики они не встречали сильного сопротивления. Противниками дроздовцев являлись красноармейские отряды, отступавшие под натиском австро-германских войск и во многом утратившие боеспособность. В районе Каховки и под Мелитополем Дроздовский почти без потерь разбил два советских отряда. Из 300 пленных красноармейцев он сформировал 4‐ю роту Офицерского стрелкового полка. По отношению к австро-германским войскам, оккупировавшим юг Украины, Дроздовский соблюдал нейтралитет, и они его тоже не трогали, поскольку Центральным державам была выгодна гражданская война в России, так как занятые ей большевики не могли вести активные боевые действия в обозримом будущем на оккупированных Германией и Австро-Венгрией территориях. В отряде Дроздовского, да и в Добровольческой армии, Центральные державы не видели угрозы для себя. Такой же нейтралитет соблюдался по отношению друг к другу дроздовцы и части армии УНР. К лицам, замешанным в убийствах и грабежах, большевикам, матросам и дезертирам, дроздовцы применяли расстрел. Сам Дроздовский описал в дневнике карательную операцию 22 марта (4 апреля) против деревни Владимировка, где были убиты несколько его офицеров и солдат: «Окружив деревню, поставив на позицию горный взвод и отрезав пулеметом переправу, дали две, три очереди из пулеметов по деревне, где все мгновенно попряталось, тогда один конный взвод мгновенно ворвался в деревню, нарвался на большевистский комитет, изрубил его, потом потребовали выдачи убийц и главных виновников в истязаниях четырех ширванцев (по точным уже сведениям, два офицера, один солдат-ширванец, писарь и один солдат, приставший к ним по дороге и тоже с ними пробиравшийся). Наш налет был так неожидан и быстр, что ни один виновник не скрылся… Были выданы и тут же немедленно расстреляны; проводниками и опознавателями служили два спасшихся и спрятанных владимирцами ширванских офицера. После казни пожгли дома виновных, перепороли жестоко всех мужчин моложе 45 лет, причем их пороли старики; в этой деревне до того озверелый народ, что когда вели этих офицеров, то даже красногвардейцы не хотели их расстреливать, а этого требовали крестьяне и женщины… и даже дети… Затем жителям было приказано свезти даром весь лучший скот, свиней, птицу, фураж и хлеб на весь отряд, забраны все лучшие лошади; все это свозили к нам до ночи… “Око за око…” Сплошной вой стоял в деревне». Здесь было отличие от Первого Кубанского и Степного походов, в котором добровольцы не применяли массовых репрессий к крестьянам и мирному городскому населению.

Карта похода дроздовцев Яссы – Дон

21 апреля (4 мая) дроздовцы вышли к Ростову и решили взять его раньше немцев, чтобы захватить имевшиеся там запасы. Силы красных оценивались в 12 тыс. человек при 6 артиллерийских батареях. В ту же ночь конный дивизион дроздовцев с легкой батареей и единственным броневиком взял городской вокзал и привокзальные улицы. Через час красные контратаковали и выбили авангард из города, но с подходом основных сил дроздовцев отступили в Нахичевань. На следующий день красные, к которым постоянно эшелонами подходили подкрепления, контратаковали. Дроздовцы оценивали их силы в 28 тыс. человек (39‐я дивизия, Латышская стрелковая бригада, 6 батарей полевой артиллерии, две гаубичные батареи, два бронепоезда, вооруженная паровая яхта «Колхида» и гвардейский флотский экипаж). Дроздовский отступил к Таганрогу. Его отряд двинулся к Новочеркасску. В Ростове дроздовцы потеряли 12 человек убитыми, 60 ранеными и пять пропавшими без вести. Потери противника они оценивали в 3 тыс. убитых и раненых, что кажется значительным преувеличением. В боях за Ростов погиб начальник штаба отряда полковник Михаил Войналович. 25 апреля (8 мая) отряд Дроздовского подоспел к Новочеркасску в критический момент боя во время советской контратаки. Батарея дроздовцев открыла огонь во фланг наступавшей красной пехоте, а броневик из четырех пулеметов расстрелял резервы противника. После этого казаки и дроздовцы гнали красных 15 км. Вечером 25 апреля весь отряд Дроздовского вступил в Новочеркасск. Этот день и стал днем окончания похода Яссы – Дон. 12 (25) мая 1918 года Бригада Русских добровольцев полковника Дроздовского была включена в состав Добровольческой армии. К тому времени за счет добровольцев ее численность возросла до 3 тыс. человек при 13 орудиях, 70 пулеметах и двух броневиках, что увеличило численность Добровольческой армии в 1,7 раза, до 7500 человек, а артиллерию усилила почти в три раза – до 20 орудий. Еще большее усиление Добрармия получила в пулеметах. Дроздовцы захватили много вооружений и боеприпасов в Ростове, да и ранее имели пополнение снабжения во время похода по югу Украины. За время похода отряд Дроздовского выдержал лишь два серьезных боя – в Ростове и Новочеркасске, поэтому расход боеприпасов и людские потери были невелики.

Второй Кубанский поход

Июнь – ноябрь 1918 года

Для принятия решения о будущем направлении похода командующий Добровольческой армией генерал Антон Деникин собрал 28 мая 1918 года в станице Манычской совещание с участием генералов Ивана Романовского (начальник штаба Добровольческой армии), Петра Краснова (донской атаман), Михаила Алексеева, Александра Филимонова (кубанский атаман) и Африкана Богаевского (председатель Донского совета управляющих отделами и Управляющий отделом (министр) иностранных сношений). Краснов, придерживавшийся германской ориентации, предложил Добровольческой армии совместно с Донской армией идти на Царицын – крупный промышленный центр, в том числе и военной промышленности, с большими складами, где можно было добыть артиллерию и снаряды, а также порт на Волге, связывающий Поволжье с Югом России. После захвата Царицына донской атаман предлагал идти в Среднее Поволжье, а оттуда – на Москву. Краснов полагал, что Саратовская губерния, да и все Поволжье настроены антибольшевистски. Кроме того, была надежда на соединение с Чехословацким корпусом, начавшим тремя днями ранее антисоветское восстание. Донцы же в этом случае после занятия Царицына наступали на Воронеж. Но Деникин отказался идти на Царицын, поскольку почти половину его армии составляли кубанцы, которые жаждали освободить родную Кубань, где уже начались антисоветские восстания. Поэтому Деникин решил вновь идти на Екатеринодар, а Краснов – на Царицын.

Даже сегодня, когда уже известен ход и исход гражданской войны, нельзя однозначно сказать, какой план был лучше. Если бы Добровольческая армия пошла вместе с Донской на Царицын, они наверняка взяли бы его совместными усилиями не позднее сентября 1918 года. Тогда удалось бы создать единый фронт с чехословаками и Народной армией Комуча, что очень сильно ухудшило бы положение Красной армии. Но и трудности бы перед донцами и добровольцами встали очень большие. Антибольшевизм населения Поволжья и Урала был преимущественно эсеро-меньшевистским. Эти партии и Краснов, и Деникин считали слишком левыми, ответственными за развал армии, и относились к эсерам и меньшевикам далеко не позитивно. На серьезное пополнение в Поволжье Добровольческой армии рассчитывать не приходилось. Как писал Деникин, на Волге «нам предстояли бы еще более сложные отношения с черновским Комучем». В Донской армии была сделана попытка формировать части из крестьян Саратовской губернии – в рамках Саратовского корпуса полковника Виктора Манакина. Однако успехи здесь были весьма скромны, главным образом потому, что наиболее многочисленная крестьянская партия – эсеры – не могла быть привлечена к этому делу. Не получившая пополнений Добровольческая армия, скорее всего, вынуждена была бы отступить на Восток вместе с Народной армией и постепенно растворилась бы в ней (будущей Западной армии) и в Сибирской армии, не оказав существенного влияния на исход борьбы на Востоке России, причем у Деникина было бы не много шансов стать командующим всеми белыми силами в этом регионе.

С другой стороны, наступая на Екатеринодар, Добровольческая армия пополнилась антисоветски настроенными кубанскими казаками. На практике не только собственно кубанские части Добрармии, но и большинство регулярных частей, особенно конных, состояли по большей части из мобилизованных кубанцев. На Кубани и Дону Деникин получил надежную базу, которая позволила ему вести гражданскую войну в течение еще почти двух лет. Большинство казаков Дона, Кубани и Терека были достаточно зажиточными и ничего не выигрывали от уравнительной большевистской аграрной реформы, а наоборот, должны были бы отдать часть земли иногородним и не слишком многочисленным казакам-беднякам.

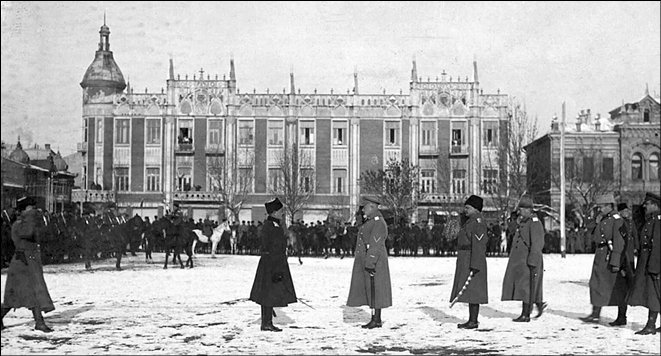

Деникин принимает парад в Екатеринодаре. 1918 г.

За полтора месяца, прошедших со взятия Ростова, немцы передали Донской армии 11 651 трехлинейную винтовку, 46 орудий, 88 пулеметов, 109 104 артиллерийских снаряда и 11 594 721 ружейный патрон. Треть артиллерийских снарядов и четверть патронов Краснов уступил Добровольческой армии. Тем самым добровольцы получили боеприпасы для Второго Кубанского похода.

Краснов с иронией говорил: «Добровольческая армия чиста и непогрешима. Но ведь это я, донской атаман, своими грязными руками беру немецкие снаряды и патроны, омываю их в волнах Тихого Дона и чистенькими передаю Добровольческой армии! Весь позор этого дела лежит на мне!»

Деникин вспоминал: «Стратегический план операции заключался в следующем: овладеть Торговой, прервав там железнодорожное сообщение Северного Кавказа с Центральной Россией; прикрыв затем себя со стороны Царицына, повернуть на Тихорецкую. По овладении этим важным узлом северокавказских дорог, обеспечив операцию с севера и юга захватом Кущевки и Кавказской, продолжать движение на Екатеринодар для овладения этим военным и политическим центром области и всего Северного Кавказа». Наступление началось 9 (22) июня 1918 года. В тот момент Добровольческая армия насчитывала 8,5–9 тыс. штыков и сабель, 21 орудие и два броневика. Ей противостояла Красная армия Северного Кавказа под командованием бывшего прапорщика Карла Калнина, насчитывавшая около 100 тыс. штыков и сабель и более 100 орудий. Добрармия была разделена на 1‐ю пехотную дивизию генерал-лейтенанта Сергея Маркова, 2‐ю пехотную дивизию генерал-майора Александра Боровского, 3‐ю пехотную дивизию полковника Михаила Дроздовского, 1‐ю конную дивизию генерала от кавалерии Ивана Эрдели, и 1‐ю казачью Кубанскую бригаду генерал-майора Виктора Покровского и ряд более мелких частей. По численности дивизии были меньше полков, а входившие в их состав 14 полков – меньше батальонов.

С советской стороны в районе Азов – Кущевка – Сосыка стояла армия Ивана Сорокина в 30–40 тыс. штыков и сабель при 80–90 орудиях и двух бронепоездах. В районе линии железной дороги Тихорецкая – Торговая и к северу от нее располагались многочисленные разрозненные отряды численностью до 30 тыс. штыков и сабель с немногочисленной артиллерией, в том числе «Железная» пехотная бригада Дмитрия Жлобы и конная бригада Бориса Думенко. В районе Великокняжеской сосредоточились пять отрядов силою до 12 тыс. штыков и сабель при 17 орудиях. Кроме того, в крупных городах и железнодорожных станциях имелись сильные гарнизоны.

Добровольческая армия 23 июня нанесла в районе села Лежанка (Средне-Егорлыкская) и станицы Новороговской и взяла Лежанку, оттеснив бригаду Жлобы. 25 июня части 2‐й и 3‐й и 1‐й конной дивизий взяли Торговую, а части 1‐й дивизии – Шаблиевскую, при занятии которой был смертельно ранен генерал Марков. В ночь на 28 июня Дроздовский и сменивший Маркова полковник Александр Кутепов двинулись на Великокняжескую. 1‐я и 3‐я дивизии переправились через Маныч и ударили по станице с севера и с юга, но конная дивизия Эрдели не смогла преодолеть упорного сопротивления бригады Думенко и переправиться через реку. В результате группировка красных оставила Великокняжескую, но избежала окружения. Деникин передал район Маныча под контроль отряда донского ополчения Донской армии полковника Исаака Быкадорова силою около 3500 штыков с 8 орудиями. Торговой красные, численностью около 15 тыс. человек отступили в район Песчанокопского и Белой Глины.

1 июля армия Сорокина начала контрнаступление на слабый добровольческий заслон по линии Кагальницкая – Егорлыкская (бригада Покровского и пластунский батальон и донской отряд войскового старщины Владимира Постовского). Деникин бросил им на помощь Корниловский ударный полк, которым в тот момент командовал капитан Николай Скоблин с двумя орудиями. Но в тот же день красные в числе 6–8 тыс. человек, пополнившись местными жителями, начали наступать и от Песчанокопского. Только 4 июля, сломив сопротивление красных, добровольцы овладели Песчанокопским. Следующее сражение произошло у Белой Глины. Здесь сосредоточились 39‐я дивизия, бригада Жлобы, отряд матросов и остатки войск, отступивших от Торговой, Великокняжеской и Песчанокопского – всего до 10 тыс. человек. В ночь на 6 июля полковник Михаил Жебрак лично повел в атаку на Белую Глину два батальона своего 2‐го Офицерского стрелкового полка. Наступающие попали под плотный пулеметный огонь и потеряли 400 убитых и раненых. Погиб и Жебрак (по одной из версий, раненым попал в плен и был замучен до смерти). К вечеру 6 июля Белая Глина была взята белыми. 5 тыс. красноармейев попали в плен. Часть пленных поставили в ряды Добровольческой армии, остальных распустили по домам, но при этом дроздовцы успели расстрелять часть пленных, мстя за Жебрака и убитых вместе с ним десятки пленных офицеров, что вызвало осуждение Деникина. С жителей Белой Глины была взята контрибуция в 2,5 млн рублей.

8 июля конная дивизия Эрдели с отрядом Кутепова обошли правый фланг противника и взяли станицу Новопокровскую и станцию Ея. Но еще 6 июля отряды Сорокина взяли Гуляй-Борисовку и подошли к Кагальницкой. 8 июля два батальона марковцев атаковали советские войска у Кагальницкой и обратили их в бегство, потеряв до 80 убитых и до 320 раненых.

11—13 июля Боровский по приказу Деникина совершил рейд для разгрома южной группировки советских войск, насчитывавшей 6 тыс. человек при 8 орудиях, в том числе бригаду Думенко и ставропольские отряды, угрожавшей. Рейд был успешным, и для быстроты пехоту пришлось посадить на подводы. Тем самым была устранена угроза левому флангу Добрармии при наступлении на Тихорецкую. Станция была взята 14 июля, при этом красный главком Калнин едва не попал в плен и бежал в сторону Екатеринодара. Добровольцы захватили 3 бронепоезда, 50 орудий, эшелоны со снарядами, патронами и иным военным имуществом. На Екатеринодар проскочили только 7 эшелонов. Добровольцы создали три своих первых бронепоезда: легкие бронепоезда «Генерал Алексеев» и «Вперед за Родину» и тяжелый бронепоезд «Единая Россия».

Аграрная политика Советов и террор вызвали летом 1918 года восстания казаков Кубани и Терека. 21 июля отряд кубанского казака полковника Андрея Шкуро без боя занял Ставрополь. Но для похода на Екатеринодар Добровольческой армии надо было сначала разгромить армию Сорокина. Та 16 июля отступила в сторону Кущевки, 1‐я дивизия Добрармии 18 июля с боем заняла узловую станцию Сосыка. 23 июля Кутепов и Покровский заняли Кущевку, но Сорокин оттуда благополучно отошел. Дивизия Кутепова была брошена на Екатеринодар. Дивизия Покровского должна была преследовать армию Сорокина, которой 1‐я Конная дивизия Эрдели должна была ударить во фланг Сорокину между Староминской и Тимашевской. Но, бросив часть обоза эшелонов, Сорокин вырвался из окружения и достиг Тимашевской. Дивизия Боровского 18 июля захватила Кавказскую, а 22 июля достигла Ставрополя. 31 июля силы Боровского и Шкуро отразили советское наступление на Ставрополь, а также 27 июля дивизия Боровского взяла Армавир. Но 28 июля началось контрнаступление Сорокина, а 30 июля красные отбили Армавир и устроили расправу над теми, кого подозревали в симпатии к белым.