Полная версия

100 великих сражений Гражданской войны

Достоверных данных о потерях красных, равно как и о боевых потерях повстанцев и жертвах среди мирного населения, нет. Около 60 тыс. человек были заключены в концлагеря. По некоторым оценкам, в боях погибло около 5 тыс. повстанцев и примерно столько же красных – красноармейцев, бойцов продотрядов, чекистов, милиционеров, партийных и советских активистов. Жертвы среди мирного населения, а также повстанцев, расстрелянных, после пленения, могли составить до 10 тыс. человек. Поражение восстания определялось прежде всего военными причинами. Определенную роль сыграло и введение продналога вместо политики военного коммунизма и свободы торговли, сузивших социальную базу восстания. Однако свобода торговли начала постепенно вводиться только с июля 1921 года, когда Тамбовское восстание уже было в основном подавлено. Чисто военные же причины поражения антоновцев сводились прежде всего к почти полному отсутствию у них артиллерии и боеприпасов, причем не только артиллерийских, но и стрелковых. К лету 1920 года советские фронты переместились далеко от Тамбовской губернии, и на ее территории больше не было крупных складов оружия и боеприпасов, что лишало повстанцев возможности существенно пополнить запасы за счет трофеев. У антоновцев также было очень мало офицеров и почти не было штаб-офицеров (едва ли не единственное исключение – полковник Александр Богуславский, командующий 1‐й повстанческой армии), что ограничивало возможности по организации и особенно обучению повстанческих армий, которые не могли противостоять регулярным частям Красной армии в открытом бою. Также у повстанцев почти не было строевых лошадей и были проблемы даже с седлами. Поэтому антоновские конные полки не могли противостоять регулярной советской кавалерии. Сил для похода на Москву у повстанцев не было. Партизанская же борьба была подавлена благодаря жестоким мерам Тухачевского и Антонова-Овсеенко, безжалостно репрессировавших мирное население, подозреваемое в поддержке повстанцев, а без помощи оставшегося в деревнях населения действия партизан быстро сошли на нет.

Борьба на Юге России

Борьба Донской и Добровольческой армии на Дону

Декабрь 1917 – февраль 1918 года

2 (15) ноября в Новочеркасск из Петрограда прибыл генерал бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии Михаил Алексеев для создания добровольческих частей для борьбы с большевиками и опубликовал воззвание к офицерам с призывом «спасти Родину». Донской атаман генерал от кавалерии Алексей Каледин не спешил его поддержать, хотя и не признал захват власти большевиками в Петрограде. Казаки-фронтовики устали от войны и не хотели больше воевать. 7 (20) ноября Каледин объявил Донскую область независимой вплоть до образования законной российской власти. 25 ноября Ростовский ВРК, в котором остались только большевики и левые эсеры, предъявил Каледину ультиматум, требуя отмены военного положения и отставки воскового правительства. Тогда в ночь с 25 на 26 ноября (с 8 на 9 декабря) 1917 года отряд казаков и юнкеров разгромил помещение Ростово-Нахичеванского Совета, убив несколько красногвардейцев. В ответ 26 ноября ВРК объявил о взятии власти в Донской области. Казачьи части отказались участвовать в подавлении восстания, и Каледину пришлось обратиться за помощью к Алексееву. Был сформирован отряд из 400–500 офицеров и юнкеров, к которым присоединились кадеты и гимназисты и несколько казачьих частей. Они безуспешно пытались занять Нахичевань и 28 ноября вынуждены были отступить к Новочеркасску. Но Каледин сумел подтянуть подкрепление из офицеров и артиллерию и 2 декабря выбил красных из Ростова и Таганрога. 6 декабря на Дон прибыл генерал от инфантерии Лавр Корнилов, бывший Верховный главнокомандующий. 18/31 декабря он, Каледин и Алексеев образовали «триумвират» во главе Донского гражданского совета. Алексеев стал Верховным руководителем Добровольческой армии, официально образованной 24 декабря 1917 года (6 января 1918 года), он принял на себя гражданское и финансовое управление и внешние сношения, Корнилов стал главнокомандующим Добровольческой армии, а Каледин сохранял гражданское управление Донской областью, командование Донской армией и решал вопросы пребывания Добровольческой армии на Дону и ее взаимодействия с Донской армией.

6/19 декабря 1917 года Совнарком образовал против Дона и Украины Южный фронт во главе с бывшим подпоручиком Владимиром Антоновым-Овсеенко и начальником штаба бывшим подполковником Михаилом Муравьевым, первоначально насчитывавший 6–7 тыс. штыков и сабель при 30–40 орудиях. Он должен был отрезать Донскую область от Украины, а потом занять Донскую область. В Донбассе к войскам Южного фронта присоединились отряды рабочей красной гвардии и часть местных гарнизонов. 8/21 декабря в Харьков прибыли эшелоны с красными отрядами под командованием бывшего прапорщика Рудольфа Сиверса и матроса Н.А. Ховрина – 1600 человек при 6 орудиях и трех броневиках, который ранее сражался с ударными батальонами, пытавшимися прорваться на Дон. После ожесточенных боев ударники рассеялись и стали пробираться на Дон маленькими группами. Несколько сот ударников достигли Новочеркасска и влились в Корниловский ударный полк или в части Донской армии. С 11/24 декабря по 16/29 декабря Южный фронт пополнился 5 тыс. красногвардейцев и солдат из Петрограда, Москвы и Твери. Кроме того, в Харькове находились 3 тыс. красногвардейцев и солдат. 12/25 декабря, после провозглашения Советской власти на Украине, Антонов-Овсеенко передал командование войсками на Украине Муравьеву, а сам возглавил войска, действовавшие на Дону.

Пехотная рота Добровольческой армии, сформированная из гвардейских офицеров. Январь 1918 г.

К 25 декабря 1917 года (7 января 1918 года) советские войска при слабом сопротивлении казаков заняли западную часть Донецкого бассейна. Упорные бои шли в районе Юзовки и соседней Макеевки. 19 декабря (1 января) казаки заняли Брестово-Богодуховский рудник. 22 декабря (4 января) колонна Сиверса вошла в Донбасс, где соединилась с местными красногвардейцами. Но 27 декабря (9 января), понеся тяжелые потери, войска Сиверса оставили часть Юзово-Макеевского района и отступили к Никитовке. В ночь на 28 декабря (10 января) казаки заняли Дебальцево. 29–31 декабря (11–13 января) отряд есаула Василия Чернецова занял Ясиновскую коммуну в Макеевке. 10 (23) января 1918 года в станице Каменской был созван Съезд фронтового казачества, который объявил атамана Каледина низложенным и избрал казачий Военно-революционный комитет во главе с подхорунжим Федором Подтелковым. Но уже 15 (28) января 1918 года Донревком был вытеснен из пределов Донской области. Со стороны Каледина сражались главным образом летучие партизанские отряды из офицеров, юнкеров, студентов и кадетов. Донские полки отказывались сражаться, и их пришлось заменить частями Добровольческой армии. В Таганроге 15/28 января вспыхнуло рабочее восстание, поставившее действовавший здесь отряд Добровольческой армии полковника Александра Кутепова в трудное положение. Войска Антонова-Овсеенко, получившие подкрепления, в том числе 3‐й Латышский Курземский полк (2264 штыков), 17/30 января соединились с восставшими в Таганроге. 20 января добровольцы оставили Таганрог. Советские войска подвергали пленных офицеров и юнкеров мучительной смерти. Несколько десятков их, в большинстве – раненых, были захвачены в Таганроге и преданы мучительной казни. По утверждению деникинской комиссии, расследовавшей преступления большевиков в Таганроге, «на металлургическом заводе красногвардейцы бросили в доменную печь до 50 человек юнкеров и офицеров, предварительно связав им ноги и руки в полусогнутом положении». В ответ добровольцы стали расстреливать советских пленных на месте.

Под прикрытием блиндированного поезда добровольцам удалось 21 января взорвать мост через р. Миус западнее Матвеева Кургана, что замедлило наступление красных. Но у белых начался ощущаться недостаток снарядов. Попытка мобилизации нескольких тысяч офицеров, остававшихся в Новочеркасске, полностью провалилась. Выступая перед ними, есаул Чернецов произнес пророческие слова: «Да, я погибну! Но так же погибнете и вы! Разница между моей и вашей смертью будет в том, что я буду знать, за что я умираю и умру с восторгом, а вы не будете знать, за что умираете, и погибнете в глухом подвале, с тупым молчанием, как овцы на бойне…»

18 января отряд Черенцова выбил группу Юрия Саблина со станции Лихая. На следующий день Саблин доносил Антонову-Овсеенко: «От Лихой войска отступили вследствие панического бегства красной гвардии. Потери убитых пока неизвестны, ранено 27. 85‐й полк потерял около 20 убитыми, двое ранено. Красная гвардия потеряла 11 пулеметов из двенадцати. 85‐й полк – три из десяти. Сейчас они находятся в Верхнедуванном и Семейкино. Юнкера имеют две броневых площадки с орудиями. От Зверева отступили вследствие неисполнения Рухимовичем боевых приказов и паники его отрядов, вызванной слухами о двух тысячах казаков, находящихся будто бы в тылу». В результате Харьковский и 3‐й Московский красногвардейский отряды утратили боеспособность и были выведены с фронта. Но 19 января Донревком признал власть российского Совнаркома, и ему на помощь пришли войска Южного фронта. А 21 января отряд Черенцова был разбит 27‐м и 44‐м Донскими полками под командованием войскового старшины Николая Голубова, выступавшим на стороне Донревкома, а сам Черенцов и бойцы его отряда, захваченные в плен, были убиты Подтелковым и его отрядом при попытке к бегству.

Сознавая безнадежность положения на Дону, 28 января (10 февраля) Корнилов известил Каледина, что Добровольческая армия уходит на Кубань. Каледин отказался к ней присоединиться и 29 января (11 февраля), сложив полномочия войскового атамана, застрелился. Перед самоубийством он издал последний приказ: «Части Добровольческой армии сосредоточиваются в районе города Ростова. Перед донскими партизанами на Сулинском фронте встает роковая необходимость стрелять в своих же донских казаков… Это недопустимо ни при каких условиях. Объявите мое приказание, что каждый партизан, каждый отдельный партизанский отряд может считать себя свободным и может поступать с собой по своему усмотрению. Кто из них хочет, может присоединиться к Добровольческой армии, кто хочет, может перейти на положение обывателя и скрыться. Этим я открываю фронт с единственной целью: не подвергать город всем ужасам гражданской войны». 10/23 февраля советские войска без боя взяли Ростов, оставленный накануне Добровольческой армией, а 12/25 февраля – Новочеркасск. В день падения Новочеркасска добровольческий казачий отряд во главе с походным атаманом Войска Донского генерал-майором Петром Поповым отправился в Степной поход в Сальские степи. Преемник Каледина генерал-майор Анатолий Назаров был расстрелян красными. Вся территория области Войска Донского, за исключением Сальских степей, оказалась под контролем советских войск.

Боевые действия на Дону в декабре 1917 года – феврале 1918 года часто называют «эшелонной войной», поскольку бои шли главным образом вдоль линий железных дорог, а войска передвигались по большей части в эшелонах. Это позволяло быстро развить успех в случае, если железнодорожные пути не были серьезно повреждены, а при неудаче – столь же быстро отступить. С советской стороны наиболее боеспособными были те части и соединения старой армии вроде 4‐й кавалерийской дивизии, 27‐го казачьего полка или 3‐го Латышского Курземского полка, которые не успели разложиться, сохранили свою организацию и в значительной мере – офицерский состав. Со стороны Донской и Добровольческой армии наиболее боеспособными были добровольческие отряды из офицеров, юнкеров, ударников из числа волонтеров тыла и студентов, кадетов и гимназистов. Состоявшие из мотивированных бойцов, часто имевших боевой опыт, и возглавляемые опытными командирами, они в значительной степени уравновешивали численное превосходство противника, у которого не хватало офицеров, а отряды красной гвардии формировались главным образом из рабочих, не имевших боевого опыта. Большинство частей старой армии, особенно казачьи полки, основательно разложились, устали от трех лет Первой мировой войны и не хотели участвовать в гражданской войне. Но у красных было то преимущество, что они опирались на склады русской армии и не испытывали недостатка боеприпасов, тогда как на Дону складов было мало, и донцы и добровольцы испытывали нехватку боеприпасов, особенно снарядов, которые зачастую приходилось отбивать у противника. Победа красных в сражениях на Дону была их подавляющим превосходством в численности личного состава и в вооружении.

Достоверных данных о потерях сторон в боях на Дону в декабре 1917 – феврале 1918 года нет. Можно только предположить, что из-за более высокой боеспособности офицерских и юнкерских добровольческих отрядов Донской и Добровольческой армии потери красных в несколько раз превосходили потери белых.

Первый Кубанский (Ледяной) поход

Февраль – май 1918 года

Убедившись, что донские казаки в своей массе не хотят сражаться с большевиками, руководители Добровольческой армии решили уходить с Дона на Кубань. Генерал Корнилов собирался достичь Екатеринодара, который в феврале еще удерживался войсками Кубанской рады, не признавшей власть Совнаркома. Лавр Георгиевич полагал, что рано или поздно большевики восстановят казачество против себя, и тогда казаки перейдут на сторону Добровольческой армии. 9/22 февраля Корнилов приказал оставить Ростов. Генерал Алексеев писал: «Мы уходим в степи. Можем вернуться, если на то будет милость Божия. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хотя бы одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы…»

После того как 14 февраля советские войска взяли Батайск, добровольцы больше не могли отступать на Кубань по железной дороге. Поэтому вечером 22 февраля они выступили из Ростова к станице Ольгинской на левом берегу Дона. На следующий день к ним присоединились отставшие добровольцы и части, отступившие из Батайска. Сиверс, занявший Ростов и Таганрог, предпочел не вступать в сражение с Добровольческой армией и бросил в преследование только небольшой отряд таганрогских красноармейцев в 200 сабель и 50 штыков при трех орудиях, который отступил после перестрелки с арьергардом добровольцев около станицы Хомутовской. В Ольгинской 23 февраля собралось 36 генералов, 242 штаб-офицеров (в том числе 190 полковников, 52 подполковника), 2078 обер-офицеров (капитанов – 215, штабс-капитанов – 251, поручиков – 394, подпоручиков – 535, прапорщиков – 668), 1067 добровольцев (вольноопределяющихся, юнкеров и кадетов – 437, солдат – 630 (364 унтер-офицеров и 235 рядовых, в том числе 66 чехов и уроженцев Галиции)), 168 человек медиков (21 врач, 25 фельдшеров и 122 сестры милосердия). Всего в поход выступило 4221 человек при 8 орудиях. Кроме того, в обоз взяли около 200 раненых (остальных пришлось оставить на Дону). Также в обозе находилось более 120 гражданских беженцев. Учитывая, что всего в Добровольческую армию в Донской области записалось около 6 тыс. человек, ее потери во время боев на Дону можно оценить примерно в 1780 убитых и раненых (в плен добровольцев красные почти не брали).

В состав Добровольческой армии входили: Корниловский ударный полк, Георгиевский полк, 1‐й, 2‐й и 3‐й офицерские батальоны, составившие Сводно-Офицерский полк, Юнкерский батальон, Ростовский добровольческий полк, два кавалерийских дивизиона, Офицерская и Юнкерская артиллерийские батареи, целый ряд мелких частей: Морская рота, инженерная рота, чехословацкий инженерный батальон, дивизион смерти Кавказской дивизии и несколько партизанских отрядов. 12 (25) февраля 1918 года за боевые отличия все пехотные и артиллерийские юнкера были произведены в прапорщики, а кадеты – в портупей-юнкеры. В Ольгинской все части были переформированы в три полка: Сводно-Офицерский, Корниловский ударный и Партизанский.

В частях не было зимнего обмундирования, запасы патронов и продовольствия были малы. Из Ростовского банка Корнилов взял 6 млн рублей. Из ростовских складов добровольцы взяли 1500 винтовок, 350 тыс. патронов, 300 снарядов. На всю армию было 600 снарядов и несколько десятков пулеметов.

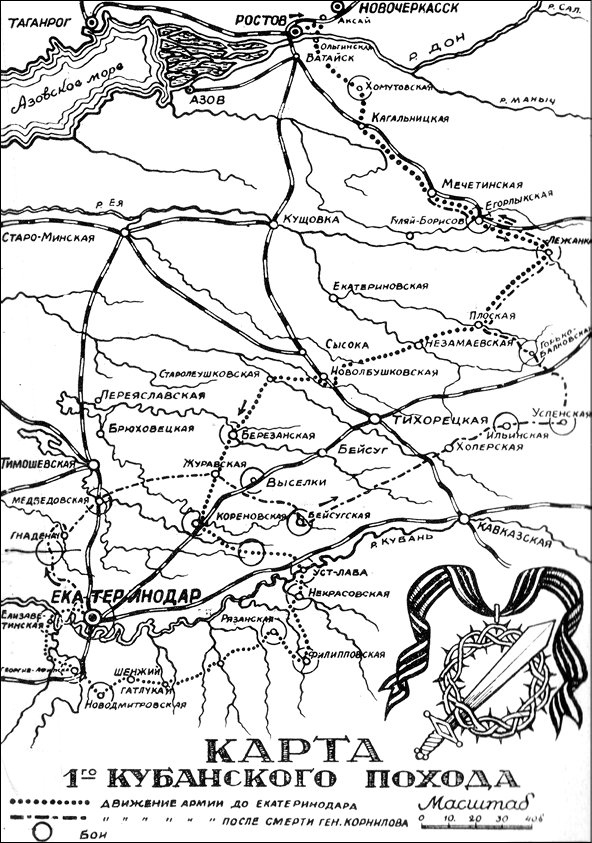

25 февраля добровольцы двинулись на Екатеринодар в обход Кубанской степи. Они прошли через станицы Хомутовская, Кагальницкая, и Егорлыкская и вступили в пределы Ставропольской губернии, где провели первый бой у села Лежанка 5 марта. Добровольцы разбили красный отряд и заняли Лежанку. Они потеряли четыре человека убитыми и взяли до 100 пленных, почти все из которых были расстреляны. Участники похода не имели возможности взять с собой пленных и выделить им охрану. Отпустить же их означало позволить им присоединиться к красным частям, действующим против добровольцев. Только офицеры-артиллеристы были пощажены и включены в состав артиллерийского дивизиона Добровольческой армии. Всего за время Первого Кубанского похода добровольцы расстреляли около 1500 пленных.

Советских войск было в несколько раз больше, чем добровольцев, и в их распоряжении были большие запасы оружия и боеприпасов со складов бывшего Кавказского фронта. 14 марта 1918 года советские отряды заняли без боя Екатеринодар, который накануне покинули Отряд войск Кубанской рады под командованием полковника Виктора Покровского, члены Рады и войсковой атаман генерал-лейтенант Александр Филимонов. Впервые о взятии Екатеринодара красными Добровольческая армия узнала 15 марта в Выселках, а окончательное подтверждение поступило 17 марта, когда в только что занятой станице Кореновской нашли советскую газету с соответствующим сообщением. Здесь добровольцы разбили советскую 39‐ю пехотную дивизию, сохранившуюся еще с дореволюционных времен, подкрепленную отрядом моряков. Артиллерия добровольцев отогнала от станицы красный бронепоезд. В Кореновской было захвачено до 600 снарядов, патроны и пулеметы. Но белые понесли серьезные потери – до 100 убитых и до 300 раненых. От Кореновской Корнилов повернул на юг, чтобы форсировать Кубань и получить пополнение и отдых в горных казачьих станицах и черкесских аулах. Ночью 18–19 марта Добровольческая армия двинулась к Усть-Лабинской, отразив нападение с тыла большого отряда армии бывшего кубанского подъесаула Ивана Сорокина. Корниловцы с ходу захватили мост через Кубань, но на фланге Юнкерский батальон был сбит превосходящими силами красных. Контратака Офицерского полка восстановила положение и позволила провести переправу армии и обоза через полуразрушенный мост. С боем переправившись через Лабу и Белую, Корнилов повернул на запад, к чеченским аулам, где удалось получить пополнение в несколько десятков человек. У станицы Филипповской добровольцы выдержали тяжелый бой с красными, но понесли большие потери. 20 марта отряд Кубанской рады, узнав о движении Корнилова к Екатеринодару, решил двигаться не к Майкопу, как прежде, а обратно к реке Кубань, чтобы соединиться с добровольцами. Отряд Покровского разбил красных под станциями Энем и Георгие-Афипская и 24 марта во время тяжелого боя в районе аула Шенджий встретился с разъездом корниловцев. 25 марта кубанцы заняли Калужскую. 27 марта добровольцы заняли Шенджий. Здесь встретились Корнилов и Покровский, в этот день произведенный в генерал-майоры. По настоянию Корнилова отряд Покровского, насчитывавший около 3150 человек, влился в Добровольческую армию, насчитывавшую около 2700 человек, включая 700 раненых.

Карта 1‐го Кубанского похода

28 марта добровольцы атаковали станицу Ново-Дмитриевскую. Они начали атаку под проливным дождем, который позднее сменился сильным морозом, а потом пургой. У многих шинели покрылись ледяной коркой. Части Офицерского полка во главе с генерал-лейтенантом Сергеем Марковым вброд, в ледяной воде, перешли реку под станицей и неожиданно атаковали красных, которые не выдержали неожиданного удара и бежали. Победителям достались в качестве трофеев четыре орудия, пулеметы, винтовки, боеприпасы и продовольствие. В честь этого боя Первый Кубанский поход стали называть «ледяным». Одна из подвод с ранеными в тот вечер сбилась с пути, попала в буераки, и 18 раненых замерзли насмерть.

30 марта в Ново-Дмитриевской было подписано соглашение о включении Кубанского отряда в Добровольческую армию. Общее число бойцов увеличилось до 6 тыс. человек, а число орудий – до 14. Отдохнув несколько дней, добровольцы и кубанцы 6 апреля атаковали Георгие-Афипскую и к вечеру выбили оттуда красных из армии бывшего кубанского хорунжия Алексея Автономова. В качестве трофеев были взяты 700 снарядов и десятки тысяч патронов, необходимых для предстоящего штурма Екатеринодара, а также подбитый бронепоезд. 8 апреля белые начали переправу через реку Кубань у станицы Елизаветинская и вышли к Екатеринодару. Город обороняла советская Юго-Восточная армия во главе с Автономовым и его заместителем Сорокиным. Она насчитывала 18 тыс. человек (по другой оценке – до 30 тыс. человек к концу боев) с 12–14 орудиями, несколькими броневиками и двумя бронепоездами. В численности личного состава красные превосходили добровольцев и кубанцев в три раза, по артиллерии силы сторон были примерно равны, но красные имели в изобилии снаряды и другие боеприпасы, тогда как армия Корнилова испытывала острый недостаток в снарядах и патронах. У добровольцев было около 1500 снарядов, у красных – десятки тысяч.

9—13 апреля 1918 года Добровольческая армия предприняла штурм Екатеринодара. 9 апреля Корнилов издал приказ о мобилизации казаков, что дало пополнение более чем в 200 человек, а позднее еще в 350. Автономов не стал препятствовать переправе армии Корнилова у Елизаветинской. Он решил впустить добровольцев и кубанцев в город, поскольку в уличных боях, в отличие от маневренных, меньшее значение имел перевес белых в уровне боевой подготовки. Красные, убедившись, что все попытки атаковать добровольцев приводят к поражению, теперь решили только обороняться и контратаковать. Белые заняли только предместья города – кирпичный завод, кожевенный завод и артиллерийские казармы, но, понеся большие потери и испытывая дефицит снарядов, дальше продвинуться не смогли. В ночь на 12 апреля отряд из 2‐го батальона Партизанского полка и 2‐го батальона корниловцев (250–300 человек с двумя пулеметами) под общим командованием генерал-майора Бориса Казановича смог в ночь на 30 марта проникнуть в город и дойти почти до его центра, но, не поддержанный другими частями, вынужден был утром отступить, захватив в качестве трофея повозку с 52 снарядами. Планом предусматривалась, что 1‐я бригада атакует с фронта, и тогда отряд Казановича атакует красных с тыла. Но 1‐я бригада была уже обескровлена и не смогла предпринять атаку. 13 апреля в своем штабе на молочной ферме снарядом был убит Корнилов, и штурм Екатеринодара был прекращен. К этому времени потери добровольцев и кубанцев в боях за Екатеринодар превысили 500 убитых. В походном лазарете прибавилось примерно 1500 раненых. Потери красных при сражении за Екатеринодар точно неизвестны, но они наверняка были в несколько раз больше потерь добровольцев. В командование добровольческой армии вступил генерал Деникин. Он приказал вечером 13 апреля оторваться от противника и отходить. Для прикрытия отхода конная бригада генерала от инфантерии Ивана Эрдели атаковала красных. Она понесла большие потери, но задержала преследователей. В 1‐м Кубанском полку из 700 сабель в строю осталось только 200. Впрочем, Автономов и Сорокин не были слишком активны в преследовании Добровольческой армии, удовлетворившись тем, что она отступила от Екатеринодара. Да и кавалерия красных была слаба и сильно потрепана в бою с бригадой Эрдели. 252 нетранспортабельных тяжелораненых добровольцы оставили в станице Елизаветинской. Из них красные оставили в живых только 28. Далее отход Добровольческой армии шел через станицу Медведовскую и Дядьковскую. В Дядьковской и нескольких других станицах было оставлено почти 500 раненых, из которых большинство было убито. Но около 3000 раненых добровольцы, прорвавшись сквозь кольцо красных, смогли вывести в Донскую область. Отряд Покровского из четырех кубанских и черкесских сотен был оставлен на Кубани для поддержки восстания в Лабинском районе.

В бою у станицы Медведовская в ночь с 15 на 16 апреля отличился генерал Марков. Внезапно от станции отделился бронепоезд красных и пошел к переезду, где в тот момент находились генералы Алексеев и Деникин. Марков не растерялся и с отборным матом бросился наперерез бронепоезду: «Стой! Мать твою так-растак! Сволочь! Своих подавишь!» А когда он остановился, генерал бросил две гранаты в кабину паровоза, а затем во главе своих офицеров ворвался в бронепоезд и захватил его, перебив команду. Было захвачено 360 снарядов и 100 тыс. патронов. После боев под Успенской и Лежанкой добровольцы заняли станцию Сосыку, где им достались и захватили большие трофеи. 29 апреля (12 мая) Добровольческая армия вышла на юг Донской области в район Мечетинская – Егорлыкская – Гуляй-Борисовка. К тому времени донские казаки восстали и изгнали большевиков из пределов Донской области. Восстание началось еще в марте, а к середине мая большевики были изгнаны с территории области.