Полная версия

Дон-Аминадо. Литературный портрет

Валентин Таранов

Дон-Аминадо. Литературный портрет

Внимай, читатель,

будешь доволен.

Апулей

Синопсис

Основная идея книги – вернуть и внедрить в широкую русскоязычную аудиторию малоизвестного в России замечательного русского поэта и писателя.

В неболбьшом русском городе Елисаветграде в апреле 1888г. родился мальчик, кторый получает библейское имя Аминадав и фамилию Шполянский. Гимназия.Театр отставного ротмистра Кузмицкого. Девушки.

Становится ясным (и ему самому), что природой он наделен остроумием и поразительной способностью к стихосложению. .

Студент в Одессе. Оперный театр. Пивная Брунса. Первые шаге в журналистике.

Помощник присяжного поверенного в Москве. Театры. Журналистика. Сатирикон.

Появление псевдонима – Дон-Амминадо. Никита Балиев и «Летучая мышь».

Война. Ранение. Февраль 1917. Октябрь 1917. «Пульс страны бился на Лубянке». Пришлось уехать в Киев. Затем, Одессу. Затем – в эмиграцию.

Париж. Здесь талант сатирика и юмориста проявляется в полной мере. В период между двумя войнами его голос звучит громче всех. В 1921г. выходит сборник стихов «Дым без отечества», в 1927г. – Сб. фельетонов «Наша маленькая жизнь», в 1928г. – сб. «Накинув плащ», в 1935 г. – сб. «Нескучный сад». Его имя известно всей Европе и в Америке, а среди русской эмиграции он настолько популярен, что чтение газет начинается с поиска его стихов и фельетонов.

Война сильно повлияла не него – он перестал писать стихи. Правда, в 1951г. издал последний стихотворный сборник «В те баснословные года», а в 1954г. – спел свою «лебединую песню» – опубликовал книгу Воспоминаний под названием «Поезд на третьем пути» – уникальный и единственный образец импрессионистской мемуарной литературы.

Эта книга является первой монографией о творчестве Дон-Аминадо на русском языке. В ней читатель найдет немало интересных сведений о характере Дона-Аминадо, отношении к нему современников, его переписке с друзьями и коллегами, влиянии его театре юмора на культурную жизнь русского Парижа, и даже узнает о его наследии, все больше проникающем во все слои современного русского общества…(здесь достаточно вспомнит его афоризмы «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным» или «Ничто так не мешает видеть как точка зрения»).

При чтении этой книги улыбка удовольствия не раз появится на вашем лице… Так что «Улыбайтесь, господа! Улбайтесь»!

От автора

Имени Дон-Аминадо в СССР я никогда не слышал.

В самом конце 2012 г. волею судеб мы с женой оказались в Канаде, в г.Ванкувер, где уже жила наша дочь с семьей.

Это было время, когда переписка по электронной почте вошла почти в каждый дом, и любой уважающий себя человек уже не мог без нее существовать. Сразу же началась интенсивная переписка с друзьями – товарищами, оставшимися по ту сторону океана. Среди них был и мой давний коллега по работе в НИИ, который, зная о моем пристрастии к литературе и искусству, начал присылать посты с интереснейшей информацией о художниках, коллекциях, поэтах и прозаиках. Немного раньше начали появляться все чаще и чаще публикации о деятелях культуры России, оказавшихся за границей после Октябрьского переворота. И вот однажды, наверное, в 2014-15г. пришел пост, который начинался стихотворением «Ночной ливень (На даче)», сопровождаемый симпатичными стилизованными изображениями какого-то декоративно-мифического содержания. Пост был большим, и стихов было много.

К своему стыду, должен признаться, что я не большой любитель поэзии. Но чем дальше я читал, тем больше они мне нравились. Было в них что-то, с чем раньше я никогда не сталкивался – какая-то цельность и неожиданность сюжета, ритмика и мелодика стиха, легкость и точность рифмы, покоряющее и неиссякаемое остроумие. Так я впервые встретился с Дон-Аминадо. И заболел им. Мне захотелось узнать о нем как можно больше. Но вокруг никто его не знал. И я начал искать в интернете. В процессе поисков понял, что нужно самому о нем написать. И написал – эссе. В 2016г. В форме публичной лекции. Назвал «Дон-Аминадо. Возвращение домой». Мне тогда казалось, что, во-первых, такое название соответствует истинному положению вещей и, во-вторых, эссе должно быть опубликовано в России. Однако несколько моих попыток публикации эссе на Родине поэта оказались неудачными. Что-либо изменить в этом плане из-за океана я не мог. Кончилось это тем, что я, следуя за моим героем, скрылся под псевдонимом Глеб Клюев, и опубликовал эссе в интернет-журнале «Семь искусств» (№4, 2017) в Германии (эта публикация в другой тональности, с некоторыми изменениями и сокращениями составила первый раздел этой книги).

Стало ясно – История не закончена. История продолжается! Прошло семь лет (как быстро!), и вот сегодня, когда в мире все изменилось, и он стоит на голове, когда миру этому не до Дон-Аминадо, я все же представляю на суд широкой аудитории книгу о нем, не сомневаясь, что, как говорил мой старый друг, «книга своего читателя найдет».

Его поэзия и проза

Как рассказать минувшую весну,

Забытую, далекую, иную,

Твое лицо, прильнувшее к окну,

И жизнь свою, и молодость былую?

Была весна, которой не вернуть…

Коричневые, голые деревья.

И полых вод особенная муть,

И радость птиц, меняющих кочевья.

Апрельский холод. Серость. Облака.

И ком земли, из-под копыт летящий.

И этот темный глаз коренника,

Испуганный, и влажный, и косящий.

О, помню, помню!.. Рявкнул паровоз.

Запахло мятой, копотью и дымом.

Тем запахом, волнующим до слез,

Единственным, родным, неповторимым,

Той свежестью набухшего зерна

И пыльною уездною сиренью,

Которой пахнет русская весна,

Приученная к позднему цветенью.

Дон-Аминадо. «Уездная сирень».

Как рассказать о талантливом русском поэте и писателе конца Серебряного века, которого 3/4 века астрономического замалчивали и не пускали на Родину. И только в последнюю его четверть, когда сняты были все запреты и открылись информационные шлюзы, с ним познакомились и даже стали понемногу эксплуатировать. Но делали это почему-то так «невнятно», что ни старшее, ни молодое поколения по-прежнему его не знают…

Как донести до них, этих самых поколений, замечательного поэта, который в течение 20-ти лет, практически изо дня в день, помогал первой русской эмиграции, поддерживая ее юмором и облегчая жизнь в тяжелых, непривычных условиях чужбины…

Как рассказать о «белых» периодах его жизни, которые были, но малоизвестны, и каждый для себя должен что-то там увидеть, понять, почувствовать, додумать…

Как рассказать об этом человеке так, чтобы, используя одинаковые источники, не повториться и не потеряться за специалистами и любителями, уже выступившими с большими и малыми публикациями…

Как, наконец, рассказать о нем так, чтобы его узнали все…И есть для того только его творчество и два мнения – современников и собственное!

Итак, ДОН-АМИНАДО (Аминад Петрович Шполянский; 1888-1957).

Все его творчество пронизано юмором. Почему? Откуда он, этот юмор, взялся? Врожденное свойство? Когда-то А.П.Чехов сказал, что «Есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни». Т. е. – наследственность? Но нет никаких сведений о его родителях. Имя? Из Библейской энциклопедии Брокгауза известно, что Аминадав (отец щедрости) – предок Давида и, стало быть, и Иисуса Христа. Но щедрости и юмора в тех временах тоже немного. Однако не случайно же он сразу попал на орбиту «Сатирикона», где печатались такие прописные на тот момент юмористы как А.Аверченко, Н.Теффи, Саша Черный.

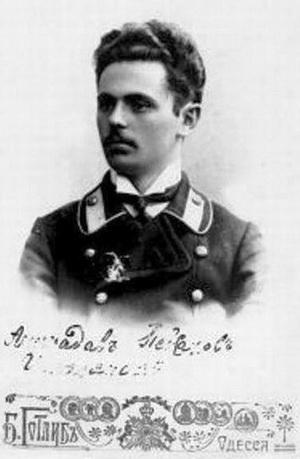

Глядя на портрет Дон-Аминадо, никак не скажешь, что он завзятый остряк. Скорее наоборот – вдумчивый и могущий сопереживать человек (впрочем, как и его коллеги по перу). Наверное, правы те, кто считает физиогномику псевдонаукой. Но как бы там ни было, а факт остается фактом – Дон-Аминадо не мог писать о жизни без смеха и улыбки. Видимо, такой взгляд он приобрел или развил в детстве и юности?…И есть лишь один источник, который может помочь разобраться с этим вопросом – его творчество.

До…(эмиграции)

Появился на свет и вырос в провинции (Елисаветград) – Есть блаженное слово—провинция, есть чудесное слово—уезд.

Гимназия… Дух справедливости тогда, конечно, был поярче и поактивнее нынешнего: встать на защиту буров в 13-14 лет…в порядке вещей, несмотря на угрозу директорской немилости и, главное,– издевательство и презрительные насмешки усатых восьмиклассников, говоривших басом и только о любви.

Книги? Зачитывались мы Мачтетом. В большом почете была госпожа Марлитт; чувствительный Ауэрбах, со своей «Дачей на Рейне»; и в особенности Фридрих Шпильгаген. <….> Надо ли пояснять, что было нам тринадцать лет, а книга называлась только и всего, что «Анна Каренина»! От Квазимодо к Вронскому, и от Эсмеральды к Китти дистанция была огромного размера. Да что дистанция! Пропасть самая настоящая… <…> А потом пришел не учитель, а друг. И целого поколения верный и неизменный спутник – Антон Павлович Чехов. И, невзирая на безбородую юность нашу, учуяли мы его быстро и поняли, что это всерьез, и надолго, и может быть, навсегда. «Леди Макбет» можно преодолеть и перерасти. Но перерасти и преодолеть Чехова… «его, как первую любовь», и не могли, и не сумели бы вырвать из сердца.

Театр. Одним из страстных увлечений ранних гимназических лет был театр. Только в провинции любили театр по-настоящему. Преувеличенно, трогательно, почти самоотверженно, и до настоящего, восторженного одурения. Это была одна из самых сладких и глубоко проникших в кровь отрав, уход от повседневных, часто унылых и прозаических будней, в мир выдуманного, несуществующего, сказочного и праздничного миража.

А актёры! Актрисы! Служители Мельпомены! Жрецы, «хранители священного огня»! Актер Судьбинин. Актер Орлов-Чужбинин. Черман-Запольская, на роли гран-кокетт. Два трагика, два брата Адельгейма, Роберт и Рафаил. Скарская. Кольцова-Бронская. Анчаров-Эльстон. Мурский. Пал Палыч Гайдебуров. Любимов. Любич. Любин. Любозаров. Михайлов-Дольский. И Строева-Сокольская. И первая меж всех,– никакая Сарра Бернар не могла ее заменить и с ней сравниться,– Вера Леонидовна Юренева.<…> —Должно быть успех тоже вскружил ей голову— одной рукой посылала воздушные поцелуи на галерку, в бель – этаж и в бенуар, а другой прижимала к груди то букет белых гвоздик, с атласной лентой, то одну из наших злополучных фуражек, брошенных к ее божественным ногам!

А в положенное время – в первую четверть,– учебный год, как известно, состоял из четырех четвертей,– предметом вечной любви была тонкостанная и голубоглазая Лида Мерцалова; героиней второго триместра— Женя Крамаренко, среднего роста, но с темно-карими глазами; а за три месяца до аттестата зрелости, музой и вдохновительницей первых хромых гекзаметров была уже Дуся Хоржевская, которая, если б только хотела, смело могла бы быть возлюбленной Петрарки и умереть от холеры… Да, что ж скрывать. До знакомства с символистами, декадентами, имажинистами, футуристами мы были, хотя и верзилы, но чистой воды романтики.

Каким чудом получили мы аттестат зрелости, мы и сами понять не могли.

– В Москву, в Москву, в Москву…

Помечтать помечтали, а в действительности оказались не в Москве, на Моховой, а в императорском Новороссийском университете в Одессе, на Преображенской улице, и на юридическом факультете, само собой разумеется.<…>. Обаяние имен – А. Ф. Кони, Ледницкого, Куперника, Плевако, Пассовера, Карабчевского, Андреевского, кн. Эристова, Маклакова, Тесленко, Слиозберга – немало содействовало этому повальному эпидемическому увлечению судом, защитой, престижем сословия присяжных поверенных.

Одесский этап Аминада Шполянского, очевидно, был решающим в его становлении.

Новороссийский университет того времени, о котором идет рассказ, был одним из самых мрачных во всей империи. А еще мрачнее и бездарнее был его юридический факультет.

В таких обстоятельствах студент нашел «лазейку» в круг литераторов, художников, музыкантов.

«В глубине двора, подальше от треска экипажей и гомона фланирующей по Дерибасовской публики, еще в 60-х годах ХIХ века размещалась «пивная зала» Николаи. Позже она уступила место имевшему статус ресторана «пивному заведению» Брунса, которое было колоритной достопримечательностью этого старого дома. Волею случая ли, судьбы или того и другого, но пивная Брунса стала штаб-квартирой одесской творческой интеллигенции. Чуть ли не ежевечерне тут в голубом и ароматном сигарном дыму мелькали бархатные блузы художников, бритые лица актеров, студенческая тужурка А. Шполянского – будущего известного сатирического поэта Дона Аминадо, изящно повязанный под белоснежным воротничком галстук и ухоженная, волосок к волоску, бородка академика Бунина… И под звон пивных кружек все время кто-то уходил, а кто-то приходил, одних шумно приветствовали, других весело разыгрывали, дружно обсуждали новый спектакль, недавно выставленное на вернисаже полотно или только что напечатанный рассказ. В общем, все было в истинно парижском духе, как в каком-нибудь тамошнем кафе» – это из «Прогулок по старой Одессе» Ростислава Александрова (Розенбойма) – коренного одессита, беззаветно влюбленного в свой город.

Теперь – у Дон-Аминадо:

Так, например, пивная Брунса считалась первой на всем земном шаре, подавали там единственные в мире сосиски и настоящее мюнхенское пиво,<…>

После вторников у Додди, где собирались художники, писатели и артисты и где красному вину удельного ведомства отдавалась заслуженная дань, считалось, однако, вполне естественным завернуть к Брунсу и освежиться черным пенистым пивом. Сухой, стройный, порывистый, как-то по особому породистый и изящный, еще в усах и мягкой, шатеновой и действительно шелковистой бородке, быстро, и всегда впереди всех, шел молодой Иван Алексеевич Бунин; за ним, как верный Санчо-Пансы, семенил, уже и тогда чуть-чуть грузный, П. А. Нилус; неразлучное трио – художники Буковецкий, Дворников и Заузе—составляли, казалось, одно целое и неделимое;<…>

Итальянская опера, пивная Брунса, кондитерская Фанкони, кафейное заведение Либмана,– все это были достопримечательности неравноценные, но отмеченные наивной прелестью эпохи, <…> Но был им присущ какой-то еще особый дух большого приморского города с его разношерстным, разноязычным, но в космополитизме своем по преимуществу южным, обладающим горячей и беспокойной кровью населением. Жест в этом городе родился раньше слова. Все жестикулировали, размахивали руками, сверкали белками, стараясь объяснить друг дружке – если не самый смысл жизни, то хоть приблизительный.

Здесь пора отвлечься и кое-что сказать об этом самом «особом духе».

Все мы знаем, что Одесса – столица юмора. Это не обсуждается. Принято считать, что в ней какие-то особые вода, воздух, море. Но почему? Об этом никто не задумывался. Никто никогда даже не предположил, что здесь замешан Пегас, что он, наверняка, в свое время побывал и в Одессе. И, имея беотийский опыт, ударил копытом, заржал и… оставил здесь одесскую Иппокрену, несущую в себе, в отличие от греческой, не только творческое вдохновение, но и смех, и улыбку. И случилось это не, как там, в одном месте, на каком-то Геликоне, а, из-за отсутствия в Южной Пальмире всяких хребтов, в нескольких обрывистых и не очень эриях, ну, скажем, на Малых и Больших фонтанах.

Если такое предположение верно, тогда все становится на свои места:

Ильф и Петров, Бабель, Жванецкий (а сколько еще?) – как у Пушкина «И светлой Иппокреной/ С издетства напоенный,/Под кровом вешних роз (читай – акаций)/Поэтом я возрос»;

«Настоящее мюнхенское пиво», что подавали у Брунса, наверняка, варили в Одессе, используя воду из местной Иппокрены.

Не склонный к частой улыбке академик И. Бунин здесь пародировал своих друзей, вызывая гомерический хохот, а студент Аминад Шполянский в таких обстоятельствах оказался в совершенно безвыходном положении и вынужден был окончательно выбрать путь поэта – юмориста.

Странно лишь, что «босяк» Ал-др Ив. Куприн, не раз приходя со своим другом-академиком во двор дома Вагнера отдать дань чудному напитку (см. «Легенды Одессы» Вал-на Крапивы), воспев «Гамбринус» и Сашку-скрипача, нигде не вспомнил о располагавшемся неподалеку заведении инженера Брунса.

Все студенческие годы Ам. Шполянский вел не только богемный образ жизни, но и был чрезвычайно активен на поприще журналистики.

Будет о чем поговорить на лиманах, на Фонтанах, у Либмана, у Робина, у Фанкони, в городе и в свете, а также в редакциях всех трех газет—«Одесских новостей», «Одесского листка» и «Южного обозрения».

Новороссийский антракт кончался.

Мы знали наперед, что университетские годы вспомнить будет нечем. Хвала Аллаху, молодость от университета не зависит.

Блажен, кто вовремя постиг, /В круговорот вещей вникая, /А не из прописей и книг, /Что жизнь не храм, а мастерская. Блажен, кто в этой мастерской, /Без суеты и без заботы. /Себя не спрашивал с тоской /О смысле жизни и работы…

Итак прощайте, лиманы, фонтаны, портовые босяки, итальянские примадонны, беспечные щеголи, капитаны дальнего плавания, красавицы прошлого века, как у Кузмина, но без мушки, градоначальники и хулиганы, усмирявшие наш пыл,—

Киевский эпилог окрылил молодые сердца (получение диплома).

В Москву. Снова вокзал. Снова звонок. – Поезд на втором пути!.

Только вслушайся – навек запомнишь! – Покровка. Сретенка. Пречистенка. Божедомка. Петровка. Дмитровка. Кисловка. Якиманка. – Молчановка. Маросейка. Сухаревка. Лубянка. – Хамовники. Сыромятники. И Собачья Площадка. И еще не все: Швивая горка. Балчуг. Полянка. И Чистые Пруды. И Воронцово поле. – Арбат. Миуссы. Бутырская застава. – Дорогомилово… Одно слово чего стоит! – Охотный ряд. Тверская. Бронная. Моховая. – Кузнецкий Мост. Неглинный проезд. – Большой Козихинский. Малый Козихинский. Никитские Ворота. Патриаршие Пруды. Кудринская, Страстная, Красная площадь. Не география, а симфония!

Записаться в сословие, заказать фрак с атласными отворотами, а также медную дощечку с выгравированным стереотипом <…> и чрез любые ворота – Ильинские, Спасские, Иверские—с деловым видом пройти через Кремлевский двор, мимо Оружейной Палаты, к белому, величавому зданию московских судебных установлений; проглотить слюну и войти.

Подымаешься по мраморной лестнице, прежде всего— заглянуть в святая святых: Митрофаньевский зал. Здесь по делу игуменьи Митрофании гремел и блистал сам Федор Никифорович Плевако.

– Талант, нутро, стихия! С присяжными заседателями делал, что хотел.

Подражать Тесленко было немыслимо и сложно. Зато небрежная, овальная, не очень тщательная щетинка Маклакова и опущенные вниз усы имели большой успех и немалый тираж.

Старожилы говорили, что такого количества снега, как в 1910 году в ноябре месяце, никто никогда на роду своем не запомнит. В газетах все чаще и чаще появлялись тревожные вести из Ясной Поляны.

Случилось так, что рядовой свидетель истории, оказался в толпе яснополянских паломников. (Ам. Шполянский был командирован корреспондентом газеты «Голос юга»).

Опять это чувство железной дороги. Законная ассоциация идей. Образ Вронского, пальто на красной подкладке; испуганный, молящий, счастливый взгляд Анны; снег, буря, метелица, искры паровоза, летящие в ночь; роман, перевернувший душу, прочитанный на заре юности; смерть Анны, смерть Толстого.<…>

За версту, другую до Козловой Засеки толпа, народ, мужики в рваных тулупах, бабы из окрестных деревень, люди всякого звания, студенты, конные казаки, курсистки с курсов Герье, безымянные башлыки, чуйки, шубы,– и чем ближе, тем больше, теснее, гуще, и вот уже от края до края одно только человеческое месиво и море, море голов. Ракшанин вынул записную книжку и послушным карандашом отметил: – Сотни тысяч. По сведениям канцелярии Тульского губернатора оказалось на все про все – около семи тысяч человек, самое большое. Надо полагать, что на этот раз истина была на стороне канцелярии. <…> Стоять долго нельзя. Взглянуть, запомнить, запечатлеть в душе, в сердце, в памяти, унести, сохранить навсегда – образ единственный, неповторимый.<…>

Кружились дни, летели месяцы, проходили годы.

Б. Кустодиев. Масленица. 1919

Москва жила полной жизнью. Мостилась, строилась, разрасталась. Тянулась к новому, невиданному, небывалому. Но блистательной старины своей ни за что не отдавала и от прошлого отказаться никак не могла.

С любопытством глядела на редкие лакированные автомобили, припершие из-за границы. А сама выезжала в просторных широкоместных каретах, неслась на тройках, на голубках, а особое пристрастие питала к лихачам у Страстного монастыря, против которых как устоишь, не поддашься соблазну?

Театр, балет, музыка. Художественные выставки, вернисажи. Газеты, журналы. Попав сюда, Ам. Шполянский сразу же, и с головой окунулся в привычную, насыщенную новизной жизнь. Когда читаешь в «Поезде» о театрах и театральных премьерах – только руками разводишь от удовольствия; о газетах и журналах – опять же. Ну, а когда о литературной жизни Москвы – получаешь истинное наслаждение. С какой точностью, юмором, любовью или неприятием нарисованы портреты В.Брюсова, А.Дункан, С.Есенина, М.Цветаевой, В.Ходасевича, Д.Мережковского, В.Маяковского, И.Северянина и др.

Эпоха развертывалась вовсю,– в великой путанице балов, театров, симфонических концертов и всего острее—в отравном, и ядовитом, и нездоровом дыхании литературных мод, изысков, помешательств и увлечений.

Можно предположить, что Аминад Шполянский превратился в Дон-Аминадо где-то в 1912-13 году, когда впервые появился в «Сатириконе». К этому моменту за его плечами был приличный журнально-газетный опыт. И, самое главное, он чувствовал уверенность в своих силах, которые подкреплялись не только легкостью пера, но и энергией, напористостью, желанием быть если не первым, то обязательно в первых рядах. Одновременно в нем формировался профессионализм газетчика, который в дальнейшем не позволял многим литераторам с именем относиться к нему как к большому поэту и прозаику.

Кроат, серб, гимназист 19-ти лет убил эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австрийского престола. И жена, герцогиня, тоже убита. Не везет старому Францу Иосифу. <…> А тут, как назло, самый разгар сезона!.. На лоншанских скачках жеребец Сарданапал берет первый приз и, весь в мыле, пьет шампанское из серебряного ведра. А вечером у княгини Жак-де-Брой бал бриллиантов, о котором еще за две недели до убийства герцога говорит весь Париж.<…>

Сарданапал в конюшне. Бал кончился. Выстрелом в упор убит Жорес.<…>

18-го июля всеобщая мобилизация.<…>

Кончились происшествия. Начались события. <…>

Через две недели утряслось. Через месяц-другой все ко всему привыкли.<…>

Граждан была горсть, обывателей тьма – тьмущая, неисчислимая.<…>

А потом стали привыкать и к раненым, безногим, безруким, изувеченным. Жалели, конечно, сочувствовали…<…>

До рокового, 1914 года не покидала афиш «Веселая вдова». Но так как Франц Jlerap по тщательном расследовании оказался подданным Франца Иосифа, то вдову с сожалением сняли с репертуара.

«По распоряжению г. одесского градоначальника, вчера был закрыт один из самых популярных ресторанов в Одессе «Брунс» – Дерибасовская ул., дом Вагнера. Ресторан этот был открыт в 1850 г. официантом-греком Николаем. Заведовала рестораном некая Каролина Фишер, которая затем вышла замуж за инженера Генриха Брунса, прибывшего в числе других из Австрии для постройки ю. з. ж. д. Генрих Брунс сделался владельцем ресторана .Дела ресторана пошли великолепно, Брунс скоро разбогател и недавно уступил ресторан своему зятю австрийско-подданному А. Фишеру .Ресторан посещали, главным образом, немцы».

"Маленькие Одесские Новости" 15(2) августа 1914 года.

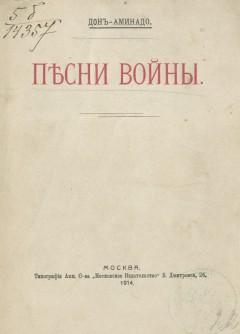

Война началась на исходе июля. Дон-Аминадо недавно исполнилось 26 лет. Он был сразу же мобилизован. Вскоре ранен и комиссован. В том же 1914г. выпустил свой первый сборник стихов (в 1915г.—второе издание). Большого успеха сборник не имел. Вот несколько стихотворений оттуда, на мой взгляд, наиболее удачных.

ТАК НАДО!…

До свиданья, мой нежно любимый,

До свиданья, мой светлый жених!

Собери эти слезы и вымой

Раны в жарких слезинках моих!