Полная версия

Ментальности народов мира

Природа определяет и цветовую символику. Например, для народов экваториальной Африки недействительны индоарийские соответствия: добра, идеала, истины – цвету белому, а зла, «низменного», лжи – цвету черному, так что выражение типа «черная неблагодарность» там будет восприниматься как противоестественное, как оксюморон, вроде «благодетельное зло», а восклицание Отелло «Черен я!» может быть понято не трагически, а одически, как самовосхваление.

Итак, первое, очевидно напрашивающееся соображение: национальное в народе есть как бы почва его исторического развития, ему предшествует, в то время как история есть выравнивание народов. Следовательно, чтобы доискаться до национального, надо погружаться в древность, в «доисторическую» эпоху народов, а жизнь национального в последующие века есть сохранение «завета», так что радеющий о национальном своеобразии должен заботиться о консервации, о замедлении исторического развития, ограничении влияний со стороны и контактов с другими культурами. Так, русский мыслитель конца XIX в. Константин Леонтьев предлагал «подморозить Россию», чтобы удержать ее в состоянии «цветущей сложности», которой она достигла к этому времени.

Однако изучение быта и мышления, мифов первобытных народов, проделанное наукой XX века (Тэйлор, Фрэзер, Леви-Брюль, Леви-Стросс и др.), обнаружило следующее парадоксальное соотношение: чем глубже погружаться в древность народов и их воззрений, тем более на одно лицо начинают они выглядеть. Сходные орудия производства: топор, игла, колесо; аналогичные системы кровнородственных отношений; однотипные мифы о происхождении неба, земли, солнца, человека и т. п. Разнообразие, выходит, не на этом, древнейшем, уровне начинается, и, может быть, именно история создает лицо народа?

Действительно, фундамент истории есть история его труда по преобразованию природы, среди которой он живет. Это двуединый процес: человек пропитывает окружающую природу собой, своими целями, осваивает ее – и одновременно пропитывает себя, всю свою жизнь, быт (дома из камня или дерева, или из песка; одежда, пища из чего?), все свое тело и опосредованно душу и мысль – ею. Приспособление природы к себе есть одновременно гибкое и виртуозное приспособление данного коллектива людей к природе. Так что КУЛЬТУРА есть прилаженность – человека, народа, всего натворенного ими, выплетенного за срок жизни и историю, – к тому варианту ПРИРОДЫ, который ему дан (и которому он придан, человек и народ, как соответствующая ему порода существ) на любовно-супружескую жизнь в браке и на взаимопроникновение. И как жена – не рукавица, не скинешь, так и природа – народу: нельзя ее произвольно сменить без потери народом своей субстанциальной сути. Национальный Космос есть ПРИРОДИНА Народу. Культура же есть разработанная за жизнь человека и за историю народа техника, инструментарий любви, объятий Народом Природины своей и всего разного, что на ней. Нарты, юрта, домна, трактор, самолет – все это способы общения и взаимопроникновенного сожительства в любови.

Итак, если Культура есть любовь Народа к Природе своей в супружестве Истории, то Природа ему выходит – и мать, и жена, и дитя родимое, взращиваемое и воспитываемое. По древним мифам, Земля (Гея эллинов) рождала себе Небо (Уран) в супруги, который таким образом оказывался и сыном, и мужем. Народ же есть при Природине своей ей сын и муж, и родитель. Ибо возделанная Природа есть уже чадо, «инобытие» Народа, зеркало его души, материализация его духа и характера. Через Труд Народ-сын становится супругом и отцом Природине своей. Культура же лежит-простирается как овеществление и одухотворение их совместной семейной жизни.

Выходит, национальное есть итог исторического развития народа. Человек современный более национально своеобразен, чем древний. Достоевский – более русский, чем князь Игорь, Генри Форд более американец, чем Джордж Вашингтон, генерал де Голль более француз, чем рыцарь Роланд и т. д. Следовательно, радеющий о национальном своеобразии должен заботиться о прогрессе, об интенсивном развитии производства и техники, о цивилизации и культуре, о максимальном общении с другими народами, ибо лишь в ходе контактов и сравнений обнаруживается и шлифуется свое – то, чего нет у других.

Таким образом, в ходе своей истории каждый Народ не только обретается в диалоге с Природой своей страны, так сказать, в вертикальном измерении, но и вступает на поверхности Земли в горизонтальные контакты с другими странами и народами – в торговле, войнах, дипломатии, в культурном обмене. Пока народ существует изолированно, он не имеет возможности иметь национальное самосознание. Оно начинается лишь в актах сравнения с другими народами, которые предлагают собой многостороннее зеркало данному народу для многогранного познания самого себя в рефлексии.

История – род трения. Когда мы трем кусок дерева или камень, мы полируем их, делаем их поверхности ровными и гладкими. Но когда я растираю живое тело, я не только «полирую» кожу, но и делаю массаж внутренним органам и сосудам, стимулируя собственную энергию организма. Подобно и национальные организмы в ходе мировой истории формируются, отливаются в самосознающие личности: все не только «самосделанные», но и «другими-сделанные».

Самое увлекательное в исследовании – это уловить и определить особенные национальные черты в современных произведениях и развитых личностях, которые все многосложны и многоуровневы и денационализированы под влиянием мировой цивилизации в той же мере, в какой они цветуще национальны. Как же уловить национальное в таких явлениях?

По крайней мере три точки опоры для этого необходимы: архаика (миф, фольклор, эпос, сага, Библия, «Илиада»…), классика (Данте, Шекспир, Декарт, Гёте, Толстой, Мелвилл…) и современность (Феллини, Джойс, Сартр, Т. Манн, Цветаева, Фолкнер…). Движение мысли по этой орбите может дать известную гарантию, что мы не примем за существенные черты национального миропонимания то, что ему случайно или чуждо.

В охоте за национальным самосознанием народов важно находить его в различных сферах жизни, культуры: в языке, кухне, играх, физике, поэзии… Проецируя одно в другое и обнаруживая соответствия элементов на различных уровнях внутри каждого национального образа мира, мы отыскиваем «инвариант» и обретаем для него род «реле», контролирующий механизм, который может подтверждать или отвергать наши гипотезы и положения. Поэтому наше исследование должно преодолевать рамки современной детальной специализации в культуре, быть энциклопедическим, имея своей целью – реконструировать целостность национального бытия. Границы между различными областями жизни и культуры должны размываться, а предметы сопоставляться не в их традиционных связях (поэзия – с поэзией, механика – с механикой…), но все может рассматриваться в терминах всего другого: нисходящие дифтонги итальянского языка отражаются в теории свободного падения Галилея (я уже подчеркивал их соответствие), а германское блюдо «шницель» (от schnitzeln = «резать») перекликается с теориями немецких мыслителей о дискретности вещества (кванты Планка).

Лекция 5

Итак, объект наших реконструкций – национальное Целое. Однако сомнение и скептицизм преследуют меня снова и снова – как извне: в возражениях других людей, так и изнутри, в моем самокритицизме и рефлексии: как это возможно вычленить некое «национальное Целое» из универсальной мировой цивилизации с ее всепроникающим и нивелирующим излучением?

Да, очевидно, что в ходе мировой истории и особенно в XX веке все народы сблизились и стали унифицироваться в быту (у всех телевидение и авто…) и в мышлении (интернационализм и математизация в науках, компьютеры…) – и тем не менее в своем ядре каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняется особый климат, пейзаж, национальная пища, этнический тип, язык… – ибо они постоянно подкармливают и воспроизводят национальную субстанцию, особый склад жизни и мысли. Соответственно Единое материальной вселенной (Космос) или Духа (Логос) приобретает специфический образ у каждого народа. Инвариант Бытия видится каждым в особой проекции, в особом варианте, – подобно тому, как единое небо видится сквозь атмосферу, которая обусловлена разнообразием поверхности земли. И тот «Космос», который я для каждого национального мира описываю, прежде всего понизовый: земляной, а не звездный.

В качестве эпиграфа к настоящему исследованию хорошо подходит изречение Гераклита: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос, из спящих же каждый отвращается в свой собственный» (фрагмент 95). Так что национальные образы мира – это как бы сны народов о Едином. Зачем же заниматься снами? А чтобы не принимать их за действительность, отдавать себе отчет в ограниченности и локальности наших даже самых общих представлений: об Истине, о Боге; даже в математике наблюдаемы национальные акценты. В то же время через сопоставление и взаимную критику разных «снов» есть надежда и до истинной реальности докопаться. Сквозь варианты – к Инварианту!

Реальна опасность, что в будущем национальные культуры могут сливаться в океане универсальной цивилизации Земли, однако в настоящее время они еще в полном цвету, и я вижу свою задачу в том, чтобы описать их в этом состоянии, когда народы и культуры, может быть, поют свою лебединую песнь. Я портретирую нации – как личности.

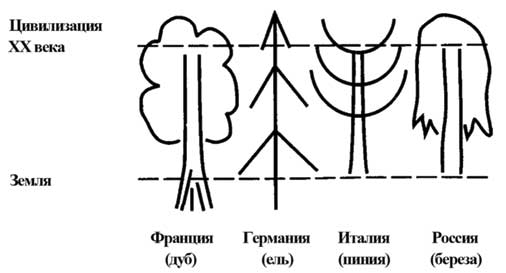

Национальные культуры подобны деревьям, что растут в течение веков и тысячелетий. Их уподобление друг другу и унификация по меркам и стандартам цивилизации происходит на верхнем уровне, с вершин деревьев. Могу даже схемой это представить:

Но ствол и вся ткань – различны. И до сих пор текут национальная кровь и сок из корней, подпитывая национальную плоть.

Национальные культуры и цивилизация XX века – суть сообщающиеся сосуды. Причем культуры – вертикальны, а цивилизация действует по горизонтали нынешнего состояния мира сего. Все существа и вещи возникают вертикальным путем – через страсть Эроса (Труд – тоже его ипостась); но готовые изделия поступают в обмен в ходе торговли по расчету, где работает уже рассудочный, но импотентный создать живое и новое – Секс (процедура сечения, вивисекции всего: «разделяй и таким образом властвуй»). Родники и фонтаны национальных культур втекают в общий резервуар цивилизации XX века, что содействует распространению их творений. Но творить цивилизация не может. Она – рынок для уже рожденного и созданного. Культура = жизнь и творчество.

Искомую национальную целостность я определяю как Космо-Психо-Логос. Подобно тому, как каждое существо есть троичное единство: тело, душа и дух, – так и всякая национальная целостность есть единство местной природы (Космос), характера народа (Психея), склада мышления (Логос). В Космо-Психо-Логосе три элемента (уровня) национальной целостности находятся в отношении и соответствия (тождества друг другу), и взаимной дополнительности (противоположности и уравновешивания). В описании и анализе тут требуется тонко работать – ассоциируя и расчленяя, дифференцируя.

Эта концепция напоминает гипотезу Сепира – Уорфа. Действительно, они, как и многие другие лингвисты в XX веке, сопоставляя структуры, грамматику и лексику различных языков, описали много характеристических особенностей национального мышления. Но их анализ исходит только из языка, тогда как сам язык вплетен в целостную ткань национального Космо-Психо-Логоса и отражает его жизнь.

Природа каждой страны – это не географическое понятие, не «окружающая среда» для нашей эгоистической человеческой пользы, но мистическая субстанция – ПРИРОДИНА (мой неологизм: Природа + Родина в одном слове). Мать-земля своему Народу, кто в отношении ее одновременно и Сын, и Муж – как в древнегреческой мифологии Гея (Земля) рождает себе Урана (Небо), который ей и сын, и супруг.

Что же тогда История? История – есть супружеская жизнь Народа и Природины за смертный срок данного национально-исторического организма. Культура же – чадородие их брака.

Ныне ахнули: что сделали с природой! – и возникло слово «экология». Но оно, научненькое, – тоже гуманистично-эгоистично: станем жалеть природу, как рачительный хозяин жалеет кобылу: не загоняет конягу вусмерть. Нет – вернуться к благоговению перед Природой как сокровищницей сверхидей тайного разума – вот что надо. Природа – это текст, скрижаль завета, которую данный Народ призван п(р)очитать, понять и реализовать в ходе истории на своей земле.

Тут является новый актер в национальной космо-исторической драме – Труд, который – создатель Культуры на этой земле. Труд работает в соответствии, в гармонии с Природой – и в то же время восполняет искусством то, чего не дано стране от естества. Например, в Нидерландах («низкой земле» буквально), где Природа отказалась дать достаточно земли своему Народу, последний расширил себе территорию по вертикали и по горизонтали благодаря труду.

Другой пример Россия. Она – страна равнин и степей, без значительных гор, так что Природа как бы отказала ей в вертикали бытия. И вот, как бы в компенсацию за это отсутствие, в России в ходе истории выстроилась искусственная гора гигантского Государства с его громоздким, многоэтажным аппаратом, и жизнь страны обрела таким образом вертикальное измерение.

Уникальный случай являет собой Еврейство. В то время, как другие национальные целостности сочетают Космос, Психею и Логос, этот народ смог существовать в ходе истории без своей Природы. Благодаря этой уникальности (в частности) они – «избранный народ». Еврейский вариант я определяю как «Психо-Логос минус Космос». И как в математике минус, отрицательное число есть не просто отсутствие, но значащая величина, так и «минус-Космос» есть весьма значащее отсутствие. Те субстанции и энергии, которые в других народах распространяются экстенсивно на их территориях (уходят в возделывание земли, постройку городов, тратятся в войнах с соседями…), здесь удерживаются в Психее и в Логосе, делая их необычайно активными и дифференцированными. «Тора» – их терри-тора. Природа Еврейства – это его народ. Космос оказался как бы вдавлен в этнос. Главная заповедь здесь – жить, выжить: «Быть живым, живым и только до конца», – как это выражено Пастернаком. И, кстати, когда в России после разделов Польши оказались миллионы евреев, тут же возникло метафизическое «влеченье – род недуга»: минус-Космос привился к такому сверх-Космосу, как Россия. И этот восторг – в Левитане-пейзажисте, а у Пастернака – так просто плотоядная влюбленность в русскую природу…

Если национальный Космо-Психо-Логос может быть понят как Судьба данному народу, то Труд, история и культура могут быть поняты как его Свобода. Или, точнее, – как Творчество в силовом поле между полюсами Судьбы и Свободы.

Тут важнейший пункт и акцент. Все бытие человека и человечества совершается между Предопределением (природа, тело, этнос, смертный срок, традиция…) и Свободой (личность, дух, воля, творчество…). И то, что я взялся описывать: национальный Космо-Психо-Логос, – это, в общем, зона Судьбы. Я пытаюсь понять волю объективного бытия – до моего входа в мир, предданность, как бы Ветхий Завет каждому народу. Но так же равномощно действует и Новый Завет – Свободы, Личности – в каждый данный миг, и будущее созидается в их диалоге. Но Новый Завет пишется по скрижалям Ветхого, и резец Свободы гравирует по табло Судьбы. Последнее (как бы ПРЕД-определение) я и усиливаюсь рассчитать. А значит: только один аспект и сторону каждой национальной целостности. Об этой ограниченности открыто заявляю у врат предстоящего путешествия, и о ней не надо забывать при каждом ходе мысли и положении.

Мой подход – КОСМОСОФИЯ, то есть «мудрость Космоса» (по аналогии с «историософией», которая – «мудрость Истории»). Слово «космос» берется в первичном, эллинском смысле: как «строй мира», гармония, но с акцентом на природном, материальном.

Лекция 6

Самая трудная задача – определить логику мышления другого народа, национальный Логос. Это была моя первая цель, когда я начал думать над национальными аспектами Бытия более чем 30 лет назад. Тогда у меня не было еще терминов: «национальный образ», «национальный Космос», но я отважно и опрометчиво атаковал «национальные логики»… Теперь-то это – не первая, а конечная цель моих исследований в национальной области. И в ходе их я вынужден был удовлетвориться более умеренными задачами и понятиями. Сама история моего наступления и отступления на этом поприще показательна и может выявить дополнительные аспекты и трудности в проблеме.

В этом пункте я должен сделать еще одно признание. Я не чувствую себя уверенно в точных науках, в математике, в рассудочной логике, но своей стихией более ощущаю созерцание, медитацию, интуицию, воображение. Однако, как это часто бывает, я в молодости испытывал некий комплекс неполноценности в отношении вещей и занятий, к которым у меня не было больших способностей, и с тем большим рвением я принялся изучать философию. С 1955-го по 60-е годы грыз я Гегеля под руководством нашего замечательного философа Эвальда Васильевича Ильенкова (1925–1979), еще и Канта, Фихте, Шеллинга, осиливал их эзотерический язык, философский жаргон, технические термины, осилил, полюбил и смог созерцать великолепные здания их философских систем – гармонические, как и современные им симфонии венской классики: Гайдна, Моцарта, Бетховена… И все же нечто вроде интеллектуального бунта поднималось тогда во мне: неужели мне в России середины XX века, чтобы понять сущность Бытия, смысл Жизни, Истину и проникать в смыслы всего, обязательно ум двигать именно по этим траекториям – немецкой классической философии, этого великолепного, но все же готического собора? Так ли уж всеобща и универсальна эта претендующая быть таковою логика и систематика? Не лежит ли на ней локальная печать именно германского склада мышления? Менее ль глубоки и менее указуют путь к Абсолюту Платон и Декарт, чей стиль столь прозрачен и естествен? И так ли уж вообще чист Чистый Разум?… И зародилось предположение, что у каждого народа, каждой культурной целостности есть свой особый строй мышления, который и предопределяет картину мира, что здесь складывается и сообразуясь с которою и развивается здешняя история, и ведет себя человек и слагает мысли в ряд, который для него доказателен, а для другого народа – нет.

Национальных логик, однако, мне выявить не удалось: не по зубам орешек. Принялся я было сравнивать в лоб логику с логикой: Аристотеля с Кантом, Декарта с Бэконом и т. п. – все работают вроде однотипной формальной логикой (силлогизмы, анализ – синтез, индукция – дедукция…), доказывают свои положения и строят систему; отличия же могут быть объяснены разностью и исторических эпох, и индивидуальных миросозерцаний.

Тогда я отступил и с философского синтаксиса перешел на лексику, что проще. Вслушиваясь в термины философии, науки, обнаруживаешь, что в их корнях залегают метафоры, образы, и они не могут не изгибать мысль ученого и философа (осознает он это или нет) в своем силовом поле и не излучать-изливать интуиции, диктовать их ему. Но чтоб уловить их, узнать, различить, надо читать тексты не в переводах, а на национальных языках. Ибо перевод текста с языка на язык = перевод с космоса на космос: незаметно подставляются совсем иные (в)идеи. И наоборот: то, что кажется таким неестественным в переводе (как мне показался сперва неким эзотерическим жаргоном язык германской классической философии), оказывается таким простым, очевидным и легко понимается – в родном языке.

Например, изучая философию Декарта, русский узнает, что у него две субстанции предполагаются в Бытии: «протяжение» и «мышление». Отчего, почему, какая связь? Никакой логики в этой паре. Но вот открыл французский текст – и что же? Там EX-tension и EN-tendement. Оба – от латинского tendere или французского tendre, что значит «тянуть». Так что – ВЫтяжение и Втяжение, как вы-дох и в-дох. Материальный мир = такт выдоха Бытия, саморасширение Духа. Мышление = такт вдоха Бытия, его вбирание в себя, аннигиляция пространства в точку и вообще в имматериальность. Как все просто стало – и проступила, очевидна стала интуитивная основа их спаривания – этих «субстанций» Декартом. И – красиво: выявились симметрия и баланс, что есть эстетический критерий во Французстве, и он метит собой дуализм Декарта, тогда как германский вариант дуализма – это уже анти-номия = «противозаконие», противоположность. И это тоже очевидно в терминах немецкой философии. «Предмет» по-немецки – GEGEN-stand, т. е. «противостой», а значит, – враг, противник, которого надо осиливать Волей – сие Пред-ставление (имею в виду главные идеи-термины философии Шопенгауэра, чей главный труд – «Мир – как Воля и Представление»). Тут же припоминается и WIDER-spruch – «противоречие», что führt = «ведет», по Гегелю, в развитии всякого явления. А из пространственных координат-ориентировок в мире Вертикаль акцентирована: «стояние» в Gegen-STAND и в Vor-STELL-ung – «представление», тогда как у Декарта-француза, скорее, горизонтальный вектор превалирует в его «тянутиях», как и в русском «пред-мет» (калька с латинского ob-jectum от iaceo – «метать»). Вот сколько разных интуиций содержится подспудно в элементарном и основном термине научной и философской рефлексии – «предмет». Еще: германский Gegen-stand, как «противо-стой», подразумевает закрытое пространство: субъект и объект стоят напротив друг друга, как стены в германском Haus = доме, что есть модель мира во Германстве. Латинское же ob-jectum, как и наш «предмет», предполагает операцию метания, бросания, которой нужно открытое пространство.

Произнесешь термин «Пространство» на разных языках – и уже множество интуиций захороводилось вокруг слова, как мошкара. В русском – страна, сторона, отсыл в бок, в ширь-даль, в родимую сторонку, где «мое дело – сторона», так что мое – это «моя страна». Латинское spatium (откуда и французское espace и английское space) – от глагола spatior = «шагать» (ср. немецкое spazieren = «гулять»). Spatium – есть пространство, творимое и меряемое шаганием, т. е. дискретное, рубленое, а не плавное, жидкостное, континуум, как Декартово extension = «тянутие», «вытяжение». Так что образ, содержащийся в термине, обязывает к определенному внутреннему созерцанию, представлению: в spatium – шагать, переступать твердотельно через пустоту, что вполне родно для римски-итальянского ощущения мира, как состоящего из атомов в пустоте (космос Лукреция): твердые тела-камни-индивидуумы в Галилеевом сухом безвоздушном пространстве, без сопротивления среды (что важна, напротив, во французском влаго-воздушном, континуальном космосе)…

А вот немецкий термин для «пространства» – Raum – со значением «пусто», «чисто»; ср. räumen – убирать (комнату), очищать (улицу от снега), уносить (мусор), отодвигать, устранять; освобождать (это я по словарю уточнил значения). Так что германское чувство пространства есть как бы «от-странство», у-странение, а не рас-про-стран-ение – протяжение – растекание некоей полноты – жидкой среды (как у француза Декарта).

Кстати и о терминах для Времени. В русском оно – от «вере-мя» = веретено, вращать, идея круга-цикла. А в немецком Zeit – от ziehen = «тянуть». Так что германская интуиция для Времени аналогична французской – для Пространства: непрерывность, континуум…

В терминах застыли также характерные действия. Так, для понятий «разум» и «рассудок» у немцев – Ver-stand (буквально: «об-стой», опять вертикаль акцентирована) и Ver-nunft = «об-н-ятие». А «понятие» = Begriff = «об-хват».

В термине «Материя» – Мать слышится на многих индо-европейских языках – материнское начало, женское в Бытии – то, что обожествлялось как Великая Матерь в культах древних, Мать-земля… Дух же – Свет, Небо, мужское начало. «Идея» = ВИДея: то, что связано со светом, тогда как МАТЬ = ТЬМА: из перестановки тех же слогов составлены оба слова, и это важно для русского понимания этой философской категории: Материя = МАТЬМА и ТЬМАТЬ…

А акценты в терминах для понятия «Истина» проницательно промедитировал еще Павел Флоренский в трактате «Столп и утверждение истины». Греческое aletheia значит буквально «несокрытость», слово того же корня, что и «Лета» – река забвения. «Несокрытое» = что ОЧЕ-ВИДНО, на свету, зрению, как и ВИДЕИ Платоновы. В латинской veritas (французская la vérité) аспект ВЕРЫ слышится, что есть прерогатива религии. Так что в западном мире наука – в опасной близости к религии, и между ними постоянны трения от этого. Русская же ИСТИНА = «естина»: то, что «есть»: в ней акцент Бытия слышится, и пред-положен онтологизм русского мышления: всерьез брать и буквально – построения разума, а не условно, гносеологически, как это более принято в западной традиции… Английское Truth от true = «верный» – друг, «лояльный» – к закону… Немецкая Wahr-heit – от индогерманского корня, означающего «нужда», «забота». Истина как необходимость, нужда – наставник человека во Германстве; она побуждает к труду. И недаром «Нотунг», Notung (от Not – «нужда») – так многозначительно назван меч Зигфрида в «Кольце нибелунга» Вагнера. И т. д.