Полная версия

22 июня – 9 мая. Великая Отечественная война

Предвоенные оценки были вскоре подтверждены в воздушных боях с самолетами Люфтваффе. В отчете штаба ВВС Западного фронта за 1941 год прямо указывалось, что стрелковое вооружение новых истребителей давало большое количество отказов. В отношении истребителей конструкции Микояна отмечалось: «На самолетах МиГ-3 на первых сериях были плохо подогнаны головки питания к пулеметам ШКАС, рукава питания к головкам и не отработана синхронная передача». Вкупе с проблемами с 12,7-миллиметровым пулеметом БС неотработанная подача на 7,62-миллиметровых ШКАС делала «МиГ» «голубем мира». Читая сухие формулировки «совершенно не стреляли», «дают сплошные задержки» или «трудно и не без риска для жизни», остается только позавидовать мужеству летчиков, воевавших на этой технике.

Одним из масштабных мероприятий военного строительства в СССР в 1941 году стали бетонные взлетно-посадочные полосы. В докладе наркома обороны С.К. Тимошенко в СНК Союза СССР, ЦК ВКП(б) и Комитет Обороны при СНК Союза СССР было сказано следующее: «На Западе в период весенней и осенней распутицы можно производить полеты не более чем на 61 аэродроме; в Киевском и Западном особых военных округах – только на 16 аэродромах, что совершенно недостаточно». Действительно, советские ВВС активно развивались, и им нужно было время на боевую учебу. Раскисание аэродромов в распутицу было серьезным сдерживающим фактором. Соответственно в докладе Тимошенко предлагалось: «Чтобы обеспечить круглогодичную работу авиации, хотя бы из расчета одного полка на авиадивизию, требуется построить на 70 аэродромах бетонные и грунто-асфальтовые взлетно-посадочные полосы». После некоторого обсуждения количество аэродромов, подлежащих оборудованию бетонными взлетно-посадочными полосами (ВПП), было существенно расширено. В итоге к июню 1941 года работы велись: В ПрибОВО – на 23 аэродромах; в ЗапОВО – на 62 аэродромах; в КОВО – на 63 аэродромах. К сожалению, это оказалось благое намерение, которым была вымощена дорога в ад. К началу войны ВПП построить не успели, а аэродромы оказались перекопаны и загромождены строительной техникой. Фактически строительство бетонных ВПП, развернутое весной 1941 года, к 22 июня было в самом разгаре и существенно сузило аэродромный маневр авиасоединений приграничных округов.

Однако самым амбициозным предвоенным проектом стали не бетонные ВПП на аэродромах и даже не перевооружение армии на новейшие танки Т-34 и КВ. Им стало строительство укреплений на новой границе, получивших неофициальное наименование Линия Молотова. Укрепленные районы – УРы – на новой границе начали строиться в 1940 году.

Рекогносцировка границы на предмет строительства УРов началась под руководством лучших советских инженеров-фортификаторов, в том числе легендарного генерала Д.М. Карбышева, уже осенью 1939 года.

Укрепленные районы на новой границе могли сыграть важную роль в начальный период войны при выполнении двух условий: во-первых, они должны были быть достроены, а во-вторых, УРы должны были быть заняты войсками, а не только гарнизонами сооружений. Однако хотя УРы ЗапОВО были в достаточно высокой степени готовности, число построенных и боеготовых сооружений было невелико. Также не все из построенных ДОС успели вооружить. В сравнении с другими участками линии Молотова УРы на территории КОВО были в наибольшей готовности как по числу боеспособных сооружений, так и по общему проценту готовности. Большинство УРов КОВО оказалось в полосе немецкого наступления и оказало определенное влияние на развитие событий в первые дни Великой Отечественной войны.

Легендарный военный инженер генерал – лейтенант Д.М. КАРБЫШЕВ (1880-1945). В начале июня 1941 года Д. М. Карбышев был командирован в Западный Особый военный округ. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно. Через 2 дня он перешёл в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в окружении. 8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в бою в районе Днепра. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. В плену неоднократно получал от немцев предложения о сотрудничестве. Несмотря на свой возраст, был одним из активных руководителей движения сопротивления в нацистских концлагерях. Погиб после зверских пыток в австрийском концлагере Маутхаузен. В Советском Союзе его имя стало символом несгибаемой воли и стойкости.

Красноармейцы в строю на Красной площади во время первомайского парада. 1941 г. На переднем плане – бойцы в звании сержанта

Рождение плана «Барбаросса»

Адольф Гитлер с генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем изучает карту в процессе подготовки плана нападения на СССР «Барбаросса»

После подписания пакта Молотова-Риббентропа в обеих странах произошли значительные изменения в области пропаганды. В СССР яростная антифашистская риторика сменилась на общую антибуржуазную. Хотя отношение к Гитлеру простых людей не стало лучше, вместе с тем договор многими советскими гражданами был воспринят как гарантия неприкосновенности советских границ. В ходу были такие фразы: «Войны не может быть, ведь с немцами же заключили договор о ненападении!»; «Мы же торгуем с Германией и доставляем ей хлеб, нефть, уголь. Какая может быть война?»; «Молотов недаром ездил к Гитлеру. Они договорились о мире!» Немцы так же стали рассматривать СССР как ключевого партнера. Вольфганг Морелль вспоминал: «Россия была для нас закрытой страной. Я слушал немецкий голос из Москвы по радио, но это было не интересно – сплошная пропаганда. В 1939 году, когда был заключен договор, произошел поворот в отношениях наших стран. Мы видели советские войска, солдат, офицеров, танки, и это было очень интересно. Некоторые мои товарищи по школе начали учить русский язык. Они говорили, что в будущем между нашими странами будут тесные экономические отношения и надо уметь говорить по-русски».

Разумеется обыватели не имели информации ни о масштабных реформах в армии СССР, ни о начавшейся в Генеральном штабе Вермахта разработке планов операции против СССР. Термин «блицкриг» – молниеносная война – как правило, ассоциируется с лязгом гусениц танков, воем пикирующих бомбардировщиков Junkers Ju 87 «Stuka» и несущимися по пыльным дорогам мотоциклистами. Однако это были лишь новейшие инструменты для решения вечной задачи скорейшего завершения военных действий. Немцы не имели возможности вести длительную войну на истощение и потому постоянно искали возможность быстрого сокрушения своих противников. В Третьем рейхе эта идея выкристаллизовалась в концепцию уничтожения армии противника быстрее, чем жертва агрессии сможет поставить под ружье всех, кто способен держать в руках оружие. В сентябре 1939 года Польское государство перестало существовать, несмотря на то что в нем оставалось еще более миллиона человек призывного возраста. В 1940 году во Франции также не были исчерпаны людские резервы к моменту подписания перемирия. Однако вся Французская кампания Вермахта заняла всего 44 дня (с 10 мая по 22 июня), а Польская – лишь 36 суток (с 1 сентября по 5 октября, когда прекратили сопротивление последние регулярные части польской армии). Обе страны не смогли создать новых дивизий взамен разгромленных у границ. Те, кто мог бы сражаться в их составе, позднее стали бойцами французского Сопротивления (Resistance) и гибли под гусеницами немецких танков в огне Варшавского восстания 1944 года.

Основной проблемой планирования была абсолютно непригодная для ведения боевых действий область Припятских болот в центре Советско-германской границы. Эта область разделяла немецкие группировки севернее и южнее болот, лишая их возможности взаимодействия между собой. Поэтому предполагалось севернее Припятских болот осуществить окружение группировки Красной Армии 3-й танковой группой Германа Гота, наступавшей из Сувалкского выступа на границе между Белоруссией и Прибалтикой и 2-й танковой группой Гейнца Гудериана из района Бреста. Южнее Припятских болот «клещи» состояли из танковых соединений 1-й танковой группы Эвальда фон Клейста и пехотных дивизий 11-й армии Ойгена Шоберта. В Прибалтике самостоятельную задачу получала 4-я танковая группа Эриха Гепнера. Конечной целью операции «Барбаросса» было создание заградительного барьера по общей линии Архангельск-Астрахань.

Серьезно затрудняло планирование операции против Советского Союза отсутствие разведывательных данных. Как отмечал известный немецкий военный историк бывший генерал Люфтваффе Вальтер Швабедиссен, «возможность сбора информации в России сильно ограничивалась тем, что страна полностью отгородилась от остального мира. Ситуация осложнялась еще и беспомощностью немецкой разведки, до 1935 г. находившейся в стадии становления и до 1938 г. не предпринимавшей особых шагов против России. После заключения советско-германского договора о дружбе 1939 г. по указанию Гитлера Верховное командование вооруженных сил Германии издало декрет, категорически запрещавший сбор разведданных о Советском Союзе <…> Деятельность разведки возобновилась только в середине 1940 г., когда уже было потеряно много драгоценного времени».

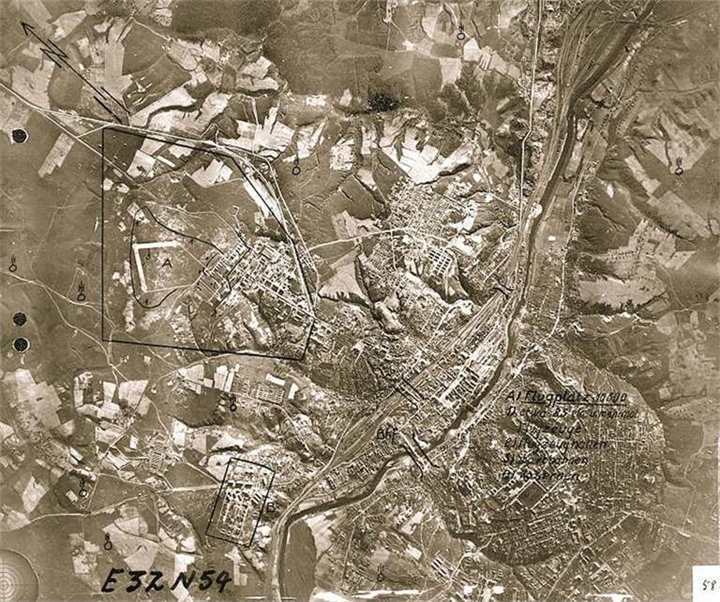

Аэрофотоснимок аэродрома Смоленск-1, сделанный самолетом-разведчиком Люфтваффе. Аэродром с ангарами и взлетно-посадочными полосами отмечен в левой верхней части снимка. На фотографии также указаны другие стратегические объекты: казармы (слева внизу, отмечены литерой «B»), крупные мосты, батареи зенитной артиллерии (вертикальная черта с кружком)

Для сбора информации немцам пришлось положиться на «Команду Ровеля» («Kommando Rowehl») – секретное подразделение Люфтваффе, вооруженное дальними разведчиками Ю-86. Свое название оно получило по имени своего командира полковника Теодора Ровеля и с января 1941 года занималось фотографированием территории Советского Союза. При отсутствии у СССР сплошного поля обзора воздушного пространства радиолокаторами полеты на высотах свыше 10 тысяч метров были относительно безопасными. Однако далеко не все из них проходили гладко. Так, 15 апреля Ю-86Р, вылетевший для фотографирования в район Житомира, из-за неисправности двигателя был вынужден снизиться и тем самым раскрыть себя. В районе Ровно его сбил советский истребитель. На допросах пилоты совершившего вынужденную посадку «Юнкерса» упорно твердили, что заблудились во время тренировочного полета вокруг Кракова и потеряли ориентировку. От летчиков, сбитых в паре сотен километров от границы, это звучало не очень убедительно. К тому же в обломках их самолета нашли карту приграничных областей Советского Союза.

С середины апреля до середины июня 1941 года полеты «Команды Ровеля» осуществлялись с завидной систематичностью – по три вылета в день. Главной задачей самолетов-разведчиков было обновление информации, собранной в аналогичных полетах весной 1940 года. В июне 41-го «Юнкерсы», «Хейнкели» и «Дорнье» каждый день фотографировали районы расположения войск Красной Армии. Если в течение мая и первых десяти дней июня был зафиксирован 91 пролет самолетов-нарушителей, то с 10 по 19 июня их было уже 86. И это при том, что фиксировались далеко не все пролеты и помимо высотных самолетов-разведчиков советско-германская граница постоянно нарушалась обычными самолетами-разведчиками, которые занимались фотосъемкой пограничных укреплений.

За несколько дней до немецкого вторжения над полуостровом Рыбачий зенитным огнем был поражен двухмоторный «Юнкерс» Ju 88, погиб его бортинженер унтер-офицер Йозеф Хаузенблас. Вероятно, это была первая потеря летного состава Люфтваффе в еще не начавшейся войне с Советским Союзом. 19 июня старший лейтенант В. Воловиков из 72-го сводного авиаполка авиации Северного флота на своем истребителе-биплане И-153 «Чайка» попытался атаковать неопознанные «двухмоторные самолеты». В ответ его атаковали четыре истребителя «Мессершмитт» Bf.109 из группы прикрытия, после чего советский летчик предпочел скрыться от преследования в облаках. Результаты кропотливой работы «Команды Ровеля» позволили немецкому командованию спланировать гигантскую по своим масштабам операцию по разгрому ВВС приграничных округов на аэродромах.

Адольф Гитлер в окружении своих генералов. Третий слева – 1-й обер-квартирмейстер Генерального штаба сухопутных сил Вермахта генерал-лейтенант Фридрих Паулюс, автор плана агрессии против Советского Союза «Барбаросса»

Советский Союз отнюдь не считался сильным противником в тот момент, когда Гитлер принял решение о походе на Восток. Вскоре после окончания кампании на Западе в 1940 году, упоенный успехом, Гитлер сказал начальнику штаба Верховного командования вооруженных сил Германии: «Мы сейчас показали, на что мы способны. Поверьте мне, Кейтель, кампания против России будет детской игрой в сравнении с этим». После краха Франции летом 1940 г. Гитлер оценил силу, способную, по его мнению, уничтожить Россию – от 80 до 100 германских дивизий: «Это будет детская работа по сравнению с победой над Францией». Тогда перспектива ведения войны сразу на два фронта не беспокоила Гитлера: «Славяне в любом случае недочеловеки, неспособные оказать сопротивление высшей расе. Большевизм сделал их лишь слабее». 5 декабря 1940 г. фюрер сказал Браухичу и Гальдеру: «Их армия не имеет вождей. Германским вооруженным силам потребуется не более четырех-пяти месяцев, чтобы сокрушить Советский Союз».

Цели и задачи войны против СССР были сформулированы фюрером 31 июля 1940 года на совещании в Бергхофе: «Мы не будем нападать на Англию, а разобьем те иллюзии, которые дают Англии волю к сопротивлению. Тогда можно надеяться на изменение ее позиции <…> Подводная и воздушная война может решить исход войны, но это продлится год-два. Надежда Англии – Россия и Америка. Если рухнут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии, так как разгром России будет иметь следствием невероятное усиление Японии в Восточной Азии». Таким образом, германское руководство искало в сокрушении СССР выход из стратегического тупика. Германия не имела возможности решить судьбу войны вторжением на Британские острова. Непрямое воздействие виделось Гитлеру в уничтожении надежд Великобритании на победу над Германией даже в отдаленной перспективе. Одновременно сокрушение последнего потенциального противника на европейском континенте позволяло немцам перевести военную промышленность на производство вооружений для морского флота и авиации.

Примерно в том же духе 2 февраля 1941-го года Гитлер высказался в разговоре с командующим группой армий «Центр» Федором фон Боком. В своем дневнике генерал-фельдмаршал записал слова фюрера следующим образом: «Стоящие у власти в Англии джентльмены далеко не глупы и не могут не понимать, что попытка затянуть войну потеряет для них всякий смысл, как только Россия будет повержена». Таким образом, перед нами не вырванное из контекста высказывание, а осмысленная идея, регулярно звучавшая на совещаниях руководства Третьего рейха.

После принятия летом 1940 года политического решения о нападении на Советский Союз военное руководство немецких вооруженных сил начало вести разработку военных планов разгрома Советских Вооруженных Сил. Наконец, 21 декабря 1940 года окончательный вариант плана, вошедший в историю как Директива № 21, был утвержден фюрером. Гитлер дал ей название «Барбаросса» (Weisung Nr. 21. Fall Barbarossa) – в честь короля Германии и императора Священной Римской империи Фридриха I Гогенштауфена (1122-1190), прозванного Барбароссой из-за своей рыжеватой бороды. Этот германский правитель был одним из вождей Третьего крестового похода в Святую землю, во время которого в полном боевом снаряжении упал с коня в реку и захлебнулся. Выбирая имя столь «невезучего» исторического персонажа в качестве названия плана агрессии против СССР, фюрер уверял своих генералов: «Когда «Барбаросса» начнется, мир в безмолвии затаит дыхание!»

«КОМАНДА РОВЕЛЯ»

(Aufklärungsgruppe des Oberbefehlshabers der Luftwaffe)

Это секретное разведывательное подразделение немецких ВВС было создано в 1933-1934 годах, когда Люфтваффе еще официально не существовали. Первоначально для разведки использовались гражданские авиалайнеры. В небе Советского Союза самолеты «Команда Ровеля» впервые появились в середине 1930-х годов. Немцы летали над Кронштадтом и фотографировали корабли Балтийского флота. Одна из крылатых машин группы была потеряна из-за аварии в ходе полета над Крымом. Советское руководство тогда отделывалось лишь вялыми протестами по дипломатическим каналам. Разведывательная деятельность немецких летчиков не прекращалась, за исключением периода с сентября по декабрь 1940 года, когда Гитлер запретил все полеты разведчиков над советской территорией. Фюрер считал, что преждевременная интенсификация разведки может спугнуть противника. В первые месяцы 41-го года «Команда Ровеля» возобновила свою работу над территорией СССР. К тому моменту в ее составе было четыре эскадрильи. Первая совершала полеты с аэродрома Кракова в Польше, вторая – из района Бухареста в Румынии и третья – с аэродрома Хамина в Финляндии. Всего «Командой Ровеля» было выполнено свыше 500 полетов над советской территорией. За день до вторжения в Советский Союз 4-я эскадрилья группы вернулась на место своего постоянного базирования – аэродром Берлин-Рангсдорф для ведения разведки на Западном фронте. Три остальные эскадрильи после начала войны с СССР продолжили собирать информацию о Красной Армии.

Командир разведывательной группы главнокомандования люфтваффе Теодор Ровель, 1940 год

Последним, кто работал над планом «Восточного похода», был заместитель начальника немецкого Генерального штаба генерал-лейтенант Фридрих Паулюс – будущий командующий погибшей под Сталинградом 6-й полевой армии. Ключевой задачей Вермахта по плану «Барбаросса» стало уничтожение Красной Армии: «Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных Войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено». Направлением главного удара было выбрано московское. В Директиве № 21 было сказано: «Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на северную и южную части. Направление главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий. Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу наступать особо сильными танковыми и моторизованными соединениями из района Варшавы и севернее ее и раздробить силы противника в Белоруссии». Завершалась Директива № 21 словами Гитлера: «Я ожидаю от господ главнокомандующих устных докладов об их дальнейших намерениях». То есть командующим группами армий сформулировали их задачи в общем виде и предлагали им разработать свои детализированные предложения по ведению операций.

В течение января 1941 года немецкими стратегами был проведен ряд штабных игр на картах и сформулированы идеи, на которых должны были базироваться действия Вермахта на каждом из операционных направлений. Итог всей этой работе был подведен на совещании, состоявшемся в Берлине 31 января. На этом совещании генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич сообщил командующим группами армий, что план операции «Барбаросса» базируется на предположении, что Красная Армия даст сражение к западу от линии Западной Двины и Днепра. Относительно этого замечания Федор фон Бок скептически записал в своем дневнике: «Когда я спросил Гальдера, есть ли у него точная информация относительного того, что русские будут удерживать территорию перед упомянутыми реками, он немного подумал и произнес: «Такое вполне может быть». По итогам совещания на свет появился документ, озаглавленный «Директива по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск (операция «Барбаросса»)».

Главным инструментом, предназначенным для достижения целей, поставленных планом «Барбаросса», должны были стать танковые группы. На тот момент они были вершиной развития организации танковых войск не только в Германии, но и во всем мире. Танки стали одним из главных действующих лиц на поле боя Второй мировой войны. Однако характер их использования по сравнению с периодом Первой мировой существенно изменился. Характерные для 1916-1918 годов атаки танков совместно с пехотой остались в тактическом арсенале, но были лишь одним из способов применения бронетехники. Большим шагом вперед стало создание самостоятельных механизированных соединений – танковых и моторизованных дивизий. Немцы длительное время опережали своих противников в создании и применении этого средства борьбы.

Трофейные французские танки 35S проходят в составе войск Вермахта по Елисейским Полям. Париж, 1 января 1941 года

Для достижения целей «Барбароссы» были созданы четыре танковые группы, которые возглавили генерал-полковники Эвальд фон Клейст, Гейнц Гудериан, Герман Гот и Эрих Гепнер. Выделенные для нападения на Советский Союз войска были разделены на три группы армий: «Север» (Heeresgruppe Nord), «Центр» (Heeresgruppe Mitte) и «Юг» (Heeresgruppe Süd). Группа армий «Север» во главе с генерал-фельдмаршалом Вильгельмом риттером фон Леебом должна была наступать на Ленинград, «Центр» во главе с генерал-фельдмаршалом Федором фон Боком – на Москву и «Юг» во главе с генерал-фельдмаршалом Гердом фон Рундштедтом – на Киев и Донбасс. В составе групп армий «Юг» и «Север» было по одной танковой группе, в группе армий «Центр» на ключевом, московском, направлении – две (Гудериана и Гота).

Зимой 1940-41 года штаб танковой группы Германа Гота вместе с другими штабами танковых групп прибыл на Восток. Это была лишь группа офицеров со средствами связи. Штаб занялся разведкой и планированием предстоящей агрессии. Наиболее настораживающие разведку противника инструменты современной войны – танки – должны были прибыть непосредственно перед наступлением. В целях маскировки предназначенные для участия в «Барбароссе» войска Вермахта были разбиты на шесть эшелонов. В первых четырех к советско-германской границе перебрасывались только пехотные дивизии. Крупные массы пехоты без бронетехники выглядели как заслон на Востоке для прикрытия готовящегося вторжения на Британские острова. Командир взвода 2-го пехотного полка 11-й пехотной дивизии Готфрид Эверт вспоминал: «Ходили тысячи слухов. По одной из версий, Советский Союз должен нам был дать проход через Кавказ в Персию и оттуда в Африку. То, что мы нападем на Россию, никому и в голову не приходило».

Помимо танковых групп, важнейшим инструментом решения поставленных в «Барбароссе» задач должна была стать авиация. Люфтваффе были одним из главных инструментов германского «блицкрига». Хотя изначально ВВС Третьего рейха не нацеливались на плотное взаимодействие с сухопутными войсками, к 1941 году именно это стало их коньком. Опыт гражданской войны в Испании показал действенность воздушной поддержки атак на земле. Для эффективной реализации этой стратегии требовалось расчистить небо на направлениях главных ударов. Одним из методов борьбы с авиацией противника было ее уничтожение на аэродромах. Испания в этом отношении дала немцам бесценный опыт и стала своего рода полигоном для отработки тактики и стратегии такой борьбы. К примеру, в 1936-1937 годах на Северном фронте, где активно действовал немецкий «Легион Кондор» (Legion Condor), из 62 потерянных республиканцами истребителей И-15 и И-16 около трети было уничтожено на аэродромах бомбардировкой противника.

ТАНКОВАЯ ГРУППА

Оперативное объединение в сухопутных войсках Третьего рейха, являвшееся промежуточной инстанцией между моторизованным корпусом и армией. В танковую группу входило два-три моторизованных корпуса, иногда ей придавались пехотные армейские корпуса. Промежуточное положение между корпусом и армией позволяло подчинять танковые группы полевым армиям, хотя танковые командиры относились к этому без восторга. Часто группы армий брали управление танковой группой на себя. При численности танковой группы от 130 до 200 тысяч человек и полной механизации и моторизации ее основных соединений она могла использоваться для прорывов на большую глубину. Такая масса людей и техники обладала достаточной самостоятельностью для действий в отрыве от основных сил группы армий. Бывший командующий 1-й танковой группой генерал-фельдмаршал Эвальд фон Клейст, уже в советском плену, охарактеризовал боевые качества этого объединения в чем-то даже поэтическим сравнением: «Танковую группу, как средство оперативного управления армейской группировкой, можно сравнить с охотничьим соколом, который парит над всем оперативным районом армейской группировки, наблюдает за участком боя всех армий и стремительно бросается туда, где уже одно его появление решает исход боя».