Полная версия

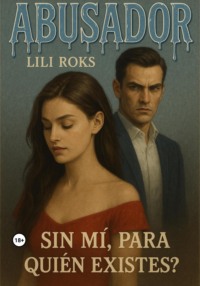

Абьюзер

Телефонов сотовых тогда не было. Связи – никакой. Мы не знали, что происходит с теми, кто не приходит. Мы просто ждали и молились. И я молилась – в голове, шепотом, с дрожью в сердце. Пожалуйста, пусть с ней все будет хорошо. Я не переживу, если с ней что-то случится, тем более из-за меня. Пусть она просто задержалась…

Когда я вернулась домой с заледеневшими руками, бабушка сказала: "Придурочная, заболеешь теперь. У меня денег нет на твое лечение" – и захлопнула дверь.

А мама позвонила на стационарный телефон только через два дня. У них в деревне не было телефонов ни у кого, и чтобы позвонить, нужно было ехать в соседний город. Это было довольно далеко. Но она поехала, чтобы позвонить мне! Она сказала, что не смогла вырваться. Извинилась. Плакала.

А я ничего не сказала, я просто рыдала. Потому что внутри уже знала: иногда те, кого ты ждешь больше всего, просто не приходят. Не потому что не любят. А потому что не могут. И когда я услышала ее голос в трубке – я не сдержалась. Я захлебываясь слезами, прижимая телефон к уху как спасательный круг. Все это время я жила в страхе – а вдруг с ней что-то случилось? Вдруг авария? Вдруг она умерла, и я больше никогда не услышу ее? Я винила себя. Если бы не я, она бы не поехала… если бы не я…

После этого я, всхлипывая, прошептала:

«Мам, забери меня, пожалуйста. Мне плохо. Бабушка бьет меня. Коля тоже. Я не хочу тут больше жить». На том конце – пауза. Тяжелая, как бетонная плита. А потом мамин голос – дрожащий, сдержанный: «Ты же знаешь, Лерочка… Папа будет против. Мы уже пробовали… Каждый раз скандалы. Он сходит с ума. Кричит. Переживает. Нервничает. Я не могу…»

А потом она заплакала. И попросила прощения. Извинялась за то, что не может меня забрать. За то, что бессильна. Что не справляется.

А я слушала – и умирала внутри. Словно я – проклятие. Словно я – причина ее страданий. Этот ангел, моя мама, плакала… из-за меня. А значит, я – зло. Я причина всех бед. Я – лишняя. Я – обуза. Я – ошибка.

После этого разговора я больше не просила. Никогда. Я решила: не буду делать ей больно. Никогда. Лучше я буду молчать. Буду хорошей. Терпеливой. Невидимой. Лишь бы она не страдала.

С тех пор я начала сдерживать слезы. Прятать боль. Учиться не плакать. Даже когда все внутри выло. Даже когда хотелось разорваться на куски от одиночества и страха. Потому что если я покажу, как мне больно – мама снова заплачет. А я не переживу, если ангел снова заплачет из-за меня.

Глава 5. Ее голос

На следующий день я пошла в аптеку. Впервые за долгое время – одна. Влад обычно все приносит сам. Говорит, что мне не нужно лишний раз выходить. Но он забыл купить пластырь, и я вышла, почти не дыша, как будто сбежала.

Женщина в аптеке была лет сорока, с уставшими глазами. Я спросила про пластырь, а она вдруг взглянула на меня как-то иначе. Внимательнее.

– У вас все хорошо? – спросила она, будто мимоходом, но в голосе было что-то теплое, живое.

Я не ожидала этого. Меня как будто ударило током. Я не знала, что ответить. Кивнула. Слишком быстро. Улыбнулась, как умею: натянуто, вежливо.

– Просто вы очень напряженная, – продолжила она. – У нас, когда я в приюте работала, дети так смотрели. Как будто ждали, что сейчас кто-то ударит.

Я выронила кошелек. Не специально. Просто пальцы вдруг стали ватными. Она молча подняла и подала мне. А потом тихо добавила:

– Я знаю этот взгляд… – Она чуть наклонилась ко мне, тепло улыбаясь. – Когда внутри ком, а рот будто зашит. Когда хочется выговориться, а не знаешь с чего начать.

Я молчала. Но она продолжила:

– Если когда-нибудь захочешь просто поговорить – приходи. Я после шести одна тут. У меня чай есть. И тишина, в которой можно быть собой. Я умею не только молчать, но и слушать. Без осуждений. Без советов. Просто рядом.

Она смотрела на меня так, будто знала обо мне больше, чем я сама. Будто знала, сколько всего я не сказала. И не спешила заставлять говорить – просто давала пространство. Это было страшно… и очень спокойно одновременно.

Я ушла, не оборачиваясь. Шла домой и все слышала ее голос. Он звучал у меня в голове громче, чем все Владины слова за последние месяцы. Потому что он был без давления. Без ожиданий. Без ловушек.

Я пришла домой. Влад был на кухне. Улыбался. Что-то рассказывал. А я смотрела на него – и вдруг поняла: у него нет запаха свободы. Он весь – как закрытая дверь. Красивая, лакированная, уютная. Но без ручки с моей стороны.

А ее голос… он был как открытое окно. Даже если за ним был дождь. В нем было что-то родное, до слез знакомое. Я замерла. И внезапно внутри – теплый отклик. Напоминание. Ее интонации, мягкость и доброжелательность… они напомнили мне маму. Ту, что просто любила. Бескорыстно. Тихо. Готовая отдать за меня все. С ней было по-другому – мы редко виделись, но каждый раз, когда она приезжала, я чувствовала: время останавливается.

Существовали только я и она. Ее руки, ее глаза, ее голос, наполненный болью и любовью.

Она не всегда знала, как поступать правильно – но я чувствовала, как ее боль сочится сквозь расстояние. В каждом ее взгляде, в каждом слове, в каждом редком звонке на стационарный телефон, я слышала: «Прости». И это «прости» было не за вину, а за бессилие. Она рвалась между мной и своей новой жизнью, как птица, запутавшаяся в сетях. Хотела забрать, спрятать, прижать – но знала, что не может. Я чувствовала это, даже когда она молчала. Особенно – когда молчала.

Она тонула в вине, не понимая, как разорваться между мной и своей семьей. Она пыталась сделать все правильно – и в итоге делала больно и мне, и себе. Но я никогда не винила ее. Потому что каждый раз, когда я слышала ее голос – я чувствовала любовь. Ту, безусловную. Единственную. Она просто была рядом. Не всегда физически – но душой. И это спасало меня от полного безумия.

И я прекрасно видела, как ее душа рвется. На одной чаше была я, а на другой мой отец и брат. И судьба заставляла сделать ее выбор. И она сделала, но не в мою пользу. И она жила с этой виной, а скорее не жила, а существовала, потому что вина настолько поглощала ее, что вся ее жизнь казалась ей настоящим злом.

Я прекрасно понимала, что она – жертва обстоятельств. И никогда не винила ее в этом выборе. Я смирилась. Но она винила себя, и от этого было еще больнее. Потому что она не виновата. А я ощущала себя виноватой. За все. За то, что живу. За то, что из-за меня плачет мама.

Я так сильно любила ее, что моим главным страхом было потерять ее однажды. Я боялась, что с ней что-то случится. И, чтобы жить хоть как-то и не плакать каждую минуту от страха, я просто клялась сама себе, что если она умрет, то я тоже. В ту же минуту я умру. Потому что зачем тогда жить, если ее не станет?

А потом… меня отбросило в другое воспоминание.инание.

Мне одиннадцать. Мама сильно страдает без меня, постоянно плачет, хочет, чтобы я жила с ними. И вот, наконец, отец соглашается вернуть меня в семью. Они переезжают в мой город, в частный дом к моему деду по отцовской линии. И этот момент – как будто я перешагиваю порог в иной мир.

Мой дед… Он был олицетворением зла. Не так, как Коля – хаотичный, необузданный. Нет. Мой дед был холодным, продуманным злом. Он не орал. Он шептал. Смотрел, как будто прожигал взглядом насквозь. Он не бил. Он проклинал. Его хобби – колдовство. Он хранил книги по черной магии, знал обряды. И получал удовольствие, когда кто-то болел, страдал, умирал. Он радовался чужим несчастьям. Он жил ими.

Когда я была маленькой, меня иногда оставляли у него в гостях на выходные. Это были одни из самых жутких дней моей жизни. Его дом был мрачный, холодный. Даже летом. Запахи – трав, пыли, и чего-то… мертвенного. Словно сам воздух был больным.

И вот теперь мы переехали туда жить. Я, мама, папа, мой младший брат и этот человек. С первых дней он атакует меня. Смотрит, как на врага. И говорит:

– С тобой что-то не так. От тебя исходит… что-то чуждое. Темное. Ты как будто приносишь с собой холод. Ты портишь энергетику в этом доме. Я это чувствую кожей. Это не просто энергия – это угроза. Ты должна уйти. Исчезнуть. Или я сам тебя уберу. Навсегда.

Я знала, что он не шутит. Я ощущала в теле, как сжимаются мышцы. Как сердце уходит в пятки. Я больше не могла спать. Каждую ночь ждала, что он откроет дверь моей комнаты. Что он стоит за ней, прислушивается. Я слышала его шепот. Слышала, как он читает свои тексты внизу, у каких-то черных икон, у свечей, у странных фигурок. Я знала: он проклинает меня.

Но я не уходила. Потому что мама была рядом. Она была слепа к его злу. Она не видела. А я не могла ее бросить. Она – как ребенок. Такая наивная, хрупкая. Я знала, что не выживет. А я могла. Я умела терпеть. У меня уже был опыт ада. Я бы умерла за нее, лишь бы ей было хорошо. Моя жизнь ничего не стоила.

С отцом мы не общались. Жили, как соседи. Он меня не трогал, я его тоже. Но однажды случилось то, что сломало мой мир снова… Он убил мою собаку…

Рэм был не просто собакой. Он был как снежинка в аду. Маленький белый щенок, родившийся слишком поздно для осени и слишком рано для жизни рядом с моим дедом. Он появился у меня в те дни, когда все вокруг рушилось, и, наверное, именно поэтому стал для меня всем.

Глава 6. Пожалуйста, только живи

Я построила ему домик в сарае, где было потеплее – из старых коробок, шуб, тряпья – что нашлось. Мама мне помогала, а дед ходил за мной словно тень и на его лице отображалась ехидная улыбка.

– Он сдохнет! Клянусь тебе, твоя псина сдохнет! – шипел он.

– Нет! Я не позволю! Он будет жить! – твердила я.

И в тот злосчастный период, когда температура на улице была просто невероятно низкой, я грела Рэма по утрам на груди, прятала под шубу. Потому что было минус тридцать семь – это жесть. Потому что он дрожал, но не плакал. Потому что я – плакала, а он – нет.

По ночам я молилась, чтобы он пережил эту ночь, потому что именно после сумерек и особенно под утро температура падала еще ниже.

Я умоляла пустить его в дом. Хоть на одну ночь. Дед не разрешал. Слова были те же, что всегда: «Это моя территория». Только на этот раз он смотрел слишком спокойно. Слишком легко согласился, когда мама взмолилась всерьез. Слишком быстро махнул рукой: «Да пусть живет в сарае». И я, глупая, поверила. Мне было одиннадцать, я хотела верить.

Я укутала Рэма в шубы, подложила под бок старую куртку, натаскала тряпья. Он свернулся клубком, положил голову на лапы и посмотрел на меня, как будто все понял. Как будто заранее знал. А я пообещала, что буду рядом. Всегда.

Утром я нашла его в сугробе. Он был твердый, как ледяной брусок. Глаза – открыты. Пена на губах. Его вынесли. Выбросили. Как хлам.

Я закричала. Кричала так, что потрескались небеса. Меня рвало от этой боли – чистой, первобытной. Я прижимала его к груди, умоляла: «Дыши… Прошу, только дыши…» Обещала все, что могла – что буду рядом всегда, что никогда больше не оставлю, что все будет хорошо… Только бы он вдохнул. Только бы моргнул. Я гладила его по мордочке, и все повторяла, шептала, молила, как заклинание: «Пожалуйста, живи…»

А в окне – дед. Стоит. С кривой ухмылкой. Смотрит, как я реву в снегу, как душа моя ломается на куски. Он знал, что делает. Он хотел это увидеть. Он кормился этим.

Мама вышла, взяла меня за плечи, оттащила, укутала. Сказала: «Он не мучился. Замерз быстро». Но я не верила. Потому что не так умирают ангелы.

А потом она пошла на кухню. Варить обед. Для всех. Включая его. И в тот момент я поняла: даже если ты свет, ты все равно проигрываешь, если ужинаешь за одним столом с тьмой. С того дня я больше никого не просила о защите.

Это было так давно… И все же это воспоминание возвращается ко мне снова и снова – как будто я проваливаюсь сквозь трещину времени прямо туда, в ту реальность. В ту точку боли, где все остановилось.

Я сижу на холодном снегу на коленях – онемевших, мокрых, будто не моих. В моих ладонях – он. Уже не теплый. Почти каменный. Еще чуть-чуть – и застынет совсем. Если приглядется, то может показаться, что его ушко дергается, еле-еле. Или мне это кажется? Но дыхания… нет. Совсем.

– Дыши. Прошу тебя… просто дыши… Прости меня… Прости меня, Рэм… Прости меня, мой ангел, это я виновата… Я обещала, но не уберегла тебя… А теперь… Дыши. Прошу… просто дыши…

Он не двигается. Его глаза приоткрыты, но там уже нет взгляда. Я глажу его между ушами, как делала всегда, когда он засыпал у меня запазухой, когда я его грела своим телом.

– Я здесь, слышишь? Я не уйду. Никогда. Только дыши…

Мое лицо мокрое, я не знаю, плачу ли я или просто потею от боли. Он больше не дышит.

Я качаю его на руках, как ребенка, и бормочу все то, что не сказала: что он был лучшим другом, что он спасал меня от одиночества, что я не заслуживала такой любви, но он все равно любил. Просто за то, что я есть.

В груди зияет провал. Холодный. Гулкий. Бездна, в которую падает мой крик. Я не слышу себя. Только тишину.

А пальцы все еще гладят его замерзшую шерсть. Она уже стала жесткой. Он пахнет – сыростью, холодом, улицей. Как всегда. Как дом, который никогда не был домом.

И вдруг – обрывок воспоминания.

Первая встреча. Он сидел в коробке за сараем. Маленький, облезлый, с диким взглядом. Шипел на всех, не подпускал. Только ко мне – подошел. Просто подошел. Обнюхал руку. Облизал. И остался. Навсегда.

Я прошептала тогда: «Я тебя не оставлю». И не оставила.

А теперь… он ушел. Но я осталась. Одна. И мне казалось – навсегда.

Я снова и снова повторяю: «Дыши… дыши…», будто это молитва. Будто магия. Но она не срабатывает. И я впервые за долгое время зову вслух:

– Господи, ну пожалуйста… Забери меня вместо него…

Воздух неподвижен. Снег ложится на его мордочку, на мои руки, на мои волосы. Я не шевелюсь. Я обещала. Я рядом. До конца.

И тогда я чувствую, как будто вся эта боль – это я. Вся. От пяток до макушки. Как будто тело больше не мое. Я – просто оболочка для страдания. Я – сосуд, в который вылили всю несправедливость мира.

Он лежит тихо. Неподвижно. Замер в одном мгновении времени. Для него оно больше не существует. А я живу дальше. А я сижу. И глажу. И жду. Что? Чуда. Или конца. Или хотя бы сна, в котором он оживет и будет бежать ко мне, как раньше.

Но пока есть только реальность. Холодная. Бездыханная. Настоящая. А за окном – торжествующий взгляд деда. Он счастлив. Он победил. Ему не нужно было ничего говорить – его мысли были написаны на лице. Это было нерафинированное счастье. Настолько явное, что казалось: сотри его щеткой – и все равно проступит снова, как грязь на потрескавшейся стене. Он смотрел, как я сжимаю остывшее тело в руках, и улыбался. Как будто это он вырвал у меня сердце и теперь любовался его пульсацией в своих ладонях.

Глава 7. Он чувствует

Я не сказала Владу, что выходила. Не предупредила, как обычно. Просто сделала. И внутри что-то зашевелилось, как будто первый раз вдохнула воздух без его фильтра. Но он почувствовал. Он всегда чувствует.

Вечером он молчал. Не так, как обычно – с демонстрацией, с напряжением. А спокойно. Хищно. Как кошка перед прыжком. Я накрывала на стол и чувствовала, как его взгляд будто сверлит спину.

– Где ты была сегодня? – спросил он, когда я принесла еду. Без эмоций. Словно между делом.

Я растерялась. Улыбнулась, как умею.

– Просто… в аптеку ходила. Ты же забыл про пластырь.

Он кивнул. Медленно. Долго жевал. Поставил вилку. Посмотрел в глаза:

– Ты могла просто написать мне. Или подождать, когда я вернусь. Ты же знаешь – я забочусь о тебе.

Я кивнула. Слишком быстро. Виновато. Сжалась внутри.

– Ты ведь не встретила там кого-то? – он сказал это будто невзначай, но я уже чувствовала, как сжимается горло.

– Нет. Просто купила и ушла.

Он опять кивнул. Снова замолчал. Но уже не смотрел. И не касался. Просто сидел и ел. А я снова превратилась в тень. В воздух. В ту, кого можно наказать даже молчанием.

Я легла в кровать раньше него. Спиной к стене. Не выключала свет. Потому что когда он так замолкает – я начинаю бояться темноты.

И только одна мысль билась в голове: он знает. Он всегда знает, когда я чуть-чуть дышу не по его правилам.

И он всегда ревнует. Без причины. Без повода. Без факта. Он говорит, что мужчина должен контролировать женщину, потому что она – это слабое место. Эмоциональное, спонтанное, нелогичное. Он говорит, что я могу ошибиться. Могу увлечься. Случайно. Даже не поняв сама.

– Женщины не думают головой, – говорил он. – Вы фантазируете. Один взгляд, одна улыбка – и все, вы уже там, в воображении. А потом поздно.

Я слушала и не понимала, к кому он это. Я никогда не давала ему повода. Я не флиртую. Я даже не смотрю по сторонам.

Однажды мы смотрели сериал. Он спросил: «Тебе нравится этот актер?» Я, не задумываясь, ответила: «Ну… симпатичный». И все. С тех пор – периодически, язвительно, буднично:

– Может, ты опять про своего красавчика думаешь? Ну, как там он? Уже позвонил тебе из телевизора?

Я пыталась сказать, что это просто актер. Просто слово. Он не слушал. Он говорил:

– Я знаю, что ты думаешь. Знаю лучше, чем ты сама. Мысли – это не игрушки. Женские мысли – особенно. Они требуют контроля.

И я начинала бояться даже думать. Потому что если он узнает, что я думаю не так – накажет молчанием. Или усмешкой. Или доброй фразой, в которой будет яд.

И я снова училась держать себя в узде. Даже внутри головы.

***

На следующий день он принес мне чай в постель. С медом и лимоном. Как я люблю. Как будто знал, что я не спала полночи, что внутри все дрожит. Он поцеловал меня в лоб и сказал:

– Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности. Я не враг тебе. Я люблю тебя. Но ты… ты иногда ведешь себя, как будто не понимаешь, что такое любовь.

Я молчала. Он держал чашку в руке, сидел на краю кровати и говорил мягко:

– Понимаешь, настоящая порядочная женщина не бродит по улицам одна. Не ищет поводов. Не играет с огнем. Ты ведь не хочешь разрушить то, что между нами?

Я быстро покачала головой. Нет, конечно нет. Я ничего не хочу разрушать. Я просто… я просто хотела дышать. Немного. Незаметно.

– Ты же сама знаешь, – продолжил он, – мужчины на тебя смотрят. Они чувствуют. Ты – не как все. Ты можешь даже не заметить, как втянулась. А потом все, поздно. Вот поэтому я рядом. Я направляю. Я держу тебя в руках, потому что люблю. Потому что ты сама не знаешь, как себя беречь.

Он говорил это так искренне. Словно спасает меня от самой себя. Я слушала и ловила себя на мысли, что снова чувствую вину. Стыд. Как будто мои мысли – преступление. Как будто свобода – это вирус, и он лечит меня от него.

Он ушел, а я сидела с чашкой на коленях. Не пила. Смотрела, как тонкий пар поднимается и исчезает. Как и я – в этих стенах. И в какой-то момент, глядя в этот прозрачный дым, меня ударило. Как током. Осознание. Просвет.

Это не забота. Это клетка. Бархатная. Теплая. С плюшевыми стенами. Но все же – клетка. Его слова – как мягкие оковы. Его "любовь" – как ошейник.

Мне стало страшно. Потому что я поняла, что не знаю, как дышать по-настоящему. Я разучилась. Я привыкла делать вдох с его разрешения. Привыкла считать, что свобода – это опасно. Что сама я – ошибка, угроза, сбой системы.

Он называл это любовью. А на деле – это была дрессировка. Ласковая, но все равно дрессировка.

Я впервые увидела в его голосе сталь. В его прикосновении – контроль. В его "теплых" словах – ледяную грань. Он не хотел, чтобы мне было хорошо. Он хотел, чтобы мне было удобно – быть с ним. Он хотел, чтобы я не думала. Чтобы я чувствовала себя виноватой за каждый вдох, сделанный без его участия.

И в этой чашке с чаем я увидела всю свою жизнь. Закипающую. Испаряющуюся. Исчезающую. Без следа.

Он называет это заботой. А я вдруг поняла: я хочу не чай в постель. Я хочу, чтобы меня слышали. Чтобы уважали. Чтобы я могла сказать «нет» – и не бояться расплаты. Чтобы мое «я» было не тенью в его коридоре, а голосом, телом, светом.

Я хочу быть собой. А он – никогда не даст мне этого. Потому что его любовь – это не любовь. Это удобство. Контроль. Власть.

И тут я вдруг вспомнила бабушку. Иногда, будто по праздникам внутреннего календаря, у нее случался внезапный приступ "заботы". Обычно по выходным. Она надевала старый передник с пятнами вековой давности и торжественно объявляла:

– Сейчас сварю кашу. Полезно же.

Готовка у нее была сродни некромантии – непонятный, пугающий процесс с сомнительным результатом. Все выгоралось до стадии черного дзена. Каша превращалась в нечто среднее между промокшей картонкой и пригоревшим цементом. Липкая, серая масса с редкими вкраплениями комков, похожих на печальные глазки мертвых котят. И вот она ставила передо мной эту тарелку с видом мученицы, в голосе пафос эпохального самопожертвования:

– Ешь. Я ведь не просто так готовлю, я забочусь о тебе. А ты неблгодарная. Ты никогда не ценишь, что для тебя делают. Я весь день вкалываю. И не обязана тебе, между прочим. Но вот, готовила. Потому что забочусь. Не потому что ты заслужила – а потому что надо же кому-то заботиться о тебе.

А я смотрела в эту мерзкую массу и чувствовала, как внутри все сжимается. Меня мутило. Я была голодна, но не настолько, чтобы есть это. Я знала: если положу это в себя – будет как будто мой желудок стал мусорным баком. Но у меня не было права отказаться. Потому что если я скажу «не хочу» – это будет неблагодарность. Это будет предательство.

– Ну? Чего сидишь? – раздражалась она. – Я стараюсь, а ты носом крутишь. Кому ты такая нужна будешь? Не умеешь даже простую еду уважать.

Я зажимала нос, делала глоток – и давилась. Не потому что хотела. А потому что должна. Потому что иначе – никакой любви. Только обвинения. Только стыд.

И вот тогда я впервые почувствовала: эта забота не про тепло. Это – сделка. Молчаливая, давящая, как плита. Ты ешь – ты хорошая. Ты не ешь – ты обуза.

А я хотела быть хорошей. Хотела, чтобы меня любили. Хоть как-нибудь.

Бабушкина забота не грела. Она душила. Была как еда, которую тебе всучили, потому что "так надо". Ешь, говорила она, и я ела, зажимая нос, пытаясь не дышать – потому что от запаха вонючей перловки с жирными разводами мутило. А потом – меня рвало. Прямо этой же кашей. Желудок выворачивало, будто он сам хотел избавиться от унижения. А бабушка, закатывая глаза, только бурчала: «Неблагодарная. Жрет мое и еще воротит нос».

Это была не любовь. Это был договор. Ты хорошая – и тебе позволено дышать рядом.

И сейчас, глядя в эту чашку, я поняла: я снова в том детстве. Только вместо бабушки – Влад. Только вместо каши – чай. А смысл один: будь удобной. Иначе – замолчи.

И пока чай остывал, внутри меня что-то просыпалось. Что-то забытое. Что-то очень важное. Моя настоящая – та, которую он все это время пытался заглушить.

Глава 8. Первый шаг наружу

Вечером я осталась одна. Он ушел «по делам». Обычно он предупреждает, что будет на связи, присылает фото, где находится. Сегодня – тишина. Это было странно.

Я бродила по квартире, как будто стены дышали вместе со мной. Все было на своих местах. Чисто. Безопасно. Как он любит.

Но внутри было неспокойно. И не от страха – от желания. Я хотела кому-то сказать. Не вслух. Просто… написать. Букву. Слово. Намек. Хоть что-то. Чтобы зафиксировать, что я еще думаю. Что во мне что-то шевелится. Что я – не он.

Я вспомнила аптекаршу. Ее взгляд. Тепло. Чай. Молчание, которое не пугает. И медленно, как будто я крадусь через минное поле, я нашла ее визитку. Там был номер. Написано от руки. Мелко. «Если что – просто напиши. Без объяснений».

Я открыла мессенджер. Смотрела на экран, как будто он может укусить. Пальцы дрожали. Я стерла, переписала. В конце концов отправила только:

«Добрый вечер. Это я. Просто… можно я когда-нибудь к вам зайду?»

Секунды текли, как капли в пустом доме. Сердце колотилось. И вдруг – ответ:

«Конечно. Всегда. Я просто буду. Без вопросов.»

Я выключила телефон и села обратно на кровать. Сжалась. Как будто согрешила. Как будто обманула. Как будто изменила.

Но внутри – впервые – было что-то похожее на тепло. На что-то свое.

Он пришел позже. Пах табаком и дорогим одеколоном. Поцеловал меня в щеку, посмотрел внимательно:

– Все хорошо?

Я улыбнулась. Слишком быстро. Отвела взгляд, чтобы не смог прочитать ничего по глазам. И вдруг поняла – я начинаю учиться скрывать свои чувства, защищать свое внутреннее Я.

И это значит, что я начинаю учиться быть собой.

***

Аптека была почти пуста. Я зашла, как будто в чужой дом, с опаской и легким предательским трепетом внутри. Она стояла за прилавком, перебирала коробки.

Когда подняла глаза – просто улыбнулась.

– Проходи. У меня как раз кипяток есть. Молча, если хочешь. Или вслух.