Полная версия

Социум и социально-культурный интеллект

– Социальный интеллект помогает людям лучше понимать и взаимодействовать с окружающим миром (Даниэль Канеман).

– Социальный интеллект позволяет человеку быть чутким и отзывчивым к нуждам и желаниям окружающих (Ричард Бэндлер).

– Социальный интеллект помогает нам строить прочные и здоровые отношения (Говард Гарднер).

– Социальный интеллект как раз и является такой проблемой, где взаимодействует когнитивное и аффективное (цитата из книги «Социальный интеллект. Теория, измерение, исследования» коллектива авторов).

– Социальный интеллект интерпретируется как вид познания, как особая интеллектуальная способность наряду с такими способностями, как вербальные, пространственные, математические и так далее, и отличается от них спецификой своего объекта (Г. Гарднер, Дж. Гилфорд).

Социальные потребности

Человек потребностный – такая абстрактная изоляция позволяет познать каждого человека с позиции его потребностей, которые характеризуют человека как класс живых существ и, также, представляют его индивидуальные особенности.

Потребность – это состояние нужды, недостатка в чём-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности отдельного человека, социума, общества.

Американский учёный Анри Маслоу (сын русского эмигранта по фамилии Маслов) разделил все потребности на пять характерных групп и расположил эти группы друг над другом в зависимости от их степени влияния на поведение человека (рисунок 5). Он считал, что на каждом уровне человек совершает действия, основываясь на том, что у него уже есть и что ему сейчас больше всего нужно. Когда человек удовлетворяет свои потребности на одном уровне, то поднимается выше и начинает удовлетворять потребности следующего уровня пока не достигнет вершины.

Рисунок 5. Пирамида потребностей А. Маслоу (рисунок взят из открытой сети)

Группировка потребностей по Маслоу:

1. Физиологические потребности. Удовлетворение этих потребностей нужно для жизни и её продолжения, к ним относятся потребности в еде, воде, воздухе, отдыхе и размножении. Когда эти потребности удовлетворены, можно задуматься об удовлетворении потребностей следующего уровня.

2. Потребность в безопасности. Человеку важно ощущать защищенность себя, своих интересов, финансов, материальных ценностей, жизни, здоровья, будущего. Если он живёт в условиях, когда этого нет, то он не в состоянии продуктивно работать, жить без тревоги и стрессов.

3. Социальные потребности. Когда человек удовлетворил свои базовые потребности, он ощущает необходимость социализации. Ему нужны общение, коллеги, друзья, семья. Он понимает необходимость и важность совместной деятельности, взаимопонимания, взаимоподдержки.

4. Уважение и признание. На этом уровне человек нуждается в социальном и профессиональном признании, хочет добиться статуса и уважения в обществе, занять соответствующую социальную ступеньку.

5. Самореализация. Человек на этом этапе стремиться самовыразиться, максимально использовать и развивать свои способности, реализовать свою миссию, достичь поставленных целей. По мнению Маслоу это высшая степень развития человека.

В принципе три последние группы потребностей являются по характеру социальными.

Позже Маслоу добавил ещё одну ступень потребностей – трансцендентность. Он считал, что на этом уровне человек выходит за грань своих возможностей, переживает духовные трансформации, ощущает себя частью Вселенной.

Есть и другая точка зрения, более современная, которую можно назвать так – «перевернутая пирамида потребностей». Согласно ей, для того чтобы достичь максимального удовлетворения потребностей низшего уровня, следует вначале обратить внимание на потребности высшего уровня, так как, только развив свои способности и умения до высокой степени, можно обеспечить высокий уровень дохода и защищённости. Например, ведя скромный образ жизни, вкладывать финансы в образование и повышение квалификации, что обеспечит горизонтальный или вертикальный профессиональный рост и более высокую заработную плату. В целом подход перевернутой пирамиды предполагает смещение акцента с немедленного удовлетворения материальных потребностей на долгосрочное развитие личности и профессионализма. Этот метод требует дисциплины, терпения и стратегического мышления, но может принести значительные результаты в будущем.

Цитата: Высокая степень удовлетворения первичных потребностей и развитие вторичных потребностей приводит к тому, что эти два рода потребностей как бы меняются местами в общей системе потребностей личности, в системе её ценностных ориентаций. Социальные и духовные потребности становятся первыми жизненными потребностями индивидов. Первичные же потребности, удовлетворение которых перестаёт быть проблемой в деятельности на индивидуальном уровне, теряют своё доминирующее значение в жизни личности (Г. М. Борисов).

Таким образом, социальные потребности – это совокупность иерархически расположенных нематериальных нужд, желаний, стремлений, которые возникают у индивида в процессе жизнедеятельности в определенном видовом социуме.

Классификация социальных потребностей по критериям:

1. По направленности:

– «для себя» – самоопределение, самоутверждение, признание;

– «для других» – дружба и любовь, защита, помощь;

– «вместе с другими» – равноправие, равные условия, мир, свобода, справедливость, гуманизм.

2. По значимости:

– жизненно важные (неудовлетворение их влечёт за собой ликвидацию социального субъекта или регресс);

– потребности на уровне социальных норм;

– потребности на уровне минимальных социальных норм;

– потребности комфортного функционирования и развития.

3. По стратегической важности:

– сиюминутные/краткосрочные;

– перспективные/долгосрочные.

4. По источнику возникновения:

– внутренние потребности – исходят из самого человека, его внутренних желаний и стремлений;

– внешние потребности – обусловлены влиянием окружающей среды, культуры, общества.

Вопрос: Насколько значимы для вас социальные потребности? Какие именно их них актуальны? Как вы их удовлетворяете? Насколько успешно?

В открытой печати появилась информация о том, что в США и Великобритании с 2010 по 2023 гг. объём проведённого в одиночестве времени вырос у молодёжи с 4 до 6 часов в сутки. В Европе за тот же период доля не социализирующихся 20 летних людей увеличилась с 10% до 25%. Однако это явление нельзя назвать абсолютным одиночеством, так как общение в реальном мире заменяет виртуальное общение, игры, интернет-сёрфинг. Сказанное характерно и для России.

Вопрос: Что вы думаете о причинах и последствиях потребности молодёжи в виртуальном общении вместо реального?

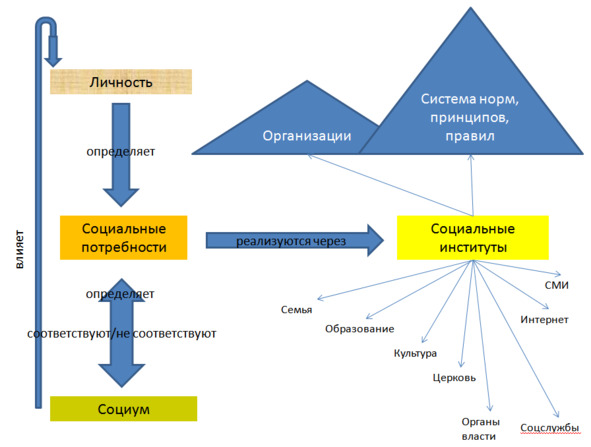

Общество, государство реагируют на социальные потребности людей и создают социальные институты, которые:

– упорядочивают деятельность и общественные отношения между людьми;

– решают жизненно важные проблемы;

– обеспечивают законность, порядок, контроль.

В целом, социальный институт – это относительно устойчивая система норм, правил, принципов, традиций, статусов и ролей, регулирующих жизнь людей в обществе.

Рисунок 6. Схема реализации социальных потребностей через социальные институты

Структура социальных институтов динамична и зависит от уровня развития общества, сложившейся в нём текущей политической, социальной, экономической ситуации, национальных и религиозных традиций.

В России в результате экономических реформ 90-х гг. произошло резкое снижение роли таких социальных институтов как образование, культура, услуги социальных и медицинских служб. Основная причина – недостаточное финансирование, низкие материальные стимулы работы в этих сферах деятельности.

Наиболее востребованными социальными службами в России традиционно считаются те, которые обеспечивают базовую помощь населению в сложных жизненных ситуациях:

1. Служба занятости: помощь в поиске работы, переподготовке и трудоустройстве граждан, особенно актуально в периоды экономического кризиса и высокой безработицы.

2. Социальная защита населения: обеспечение материальной помощи малоимущим семьям, пенсионерам, инвалидам и другим уязвимым категориям граждан. Сюда входит выплата пособий, субсидий и предоставление льгот.

3. Медицинские и социальные учреждения для пожилых людей и инвалидов: дома престарелых, интернаты, реабилитационные центры и хосписы предоставляют уход и медицинскую помощь пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

4. Детские социальные службы: опека и попечительство, детские дома, приюты и центры помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; программы поддержки семей с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

5. Психологическая помощь и кризисные центры: консультации психологов, телефоны доверия и кризисные центры для жертв насилия, людей с суицидальными наклонностями и тех, кто переживает тяжёлые жизненные ситуации.

6. Благотворительные фонды и НКО: организации, оказывающие дополнительную поддержку различным слоям населения, включая гуманитарную помощь, адресную помощь и содействие в решении социальных проблем.

Эти службы играют важную роль в поддержке и защите наиболее уязвимых категорий населения, обеспечивая им базовые нужды и помогая справляться с трудностями.

Вопрос: Известны ли вам социальные службы вашего региона? Обращаетесь ли вы туда? Насколько удовлетворены их работой? Какие другие социальные институты для вас актуальны? Осмысливаете ли варианты их выбора, условия предоставления услуг, степень удовлетворения потребностей, другую выгоду?

Высказывания известных людей по теме социальных потребностей:

– Мы рождены для того, чтобы жить сообща (Марк Туллий Цицерон).

– Человеческие существа – социальные животные, и их счастье в большой мере зависит от того, насколько хорошо они ладят с другими (Джонатан Хайдт).

– Человек становится человеком только среди людей (Нельсон Мандела).

– Наши самые базовые потребности – это социальные: быть признанным, любить и быть любимым (Абрахам Маслоу).

– Единственный путь к счастью – это найти смысл в жизни, и этот смысл находится в служении другим (Альберт Швейцер).

– Никогда не забывайте, что наша величайшая сила – это единство, наша величайшая слабость – разделение (Махатма Ганди).

– Самое важное в жизни – это глубокие, значимые отношения с другими людьми (Далай Лама XIV).

– Без общения с другими людьми, мы теряем часть самих себя (Хелен Келлер).

– Социальные связи – это не просто приятный бонус, это фундаментальное условие человеческого существования (Мэтт Лейтенберг).

– Счастье – это состояние души, зависящее от наших социальных связей и эмоциональной поддержки (Мартин Селигман).

Культура: понятие, функции, методы

Понятие «культура» (лат. cultura) первоначально означало обработку и уход за землёй для получения продуктов питания и удовлетворения базовых потребностей первого уровня согласно пирамиде А. Маслоу. Это первоначальное значение культуры можно представить как иносказание: чтобы получить какое-то благо, где бы то ни было, необходим труд по окультуриванию, возделыванию соответствующей «почвы».

Культура в настоящее время понимается как:

– совокупность ценностей, норм, принципов жизнедеятельности человека в обществе;

– множество материальных и нематериальных творческих достижений во всех сферах деятельности, создаваемых и используемых человеком;

– профессиональная сфера деятельности;

– духовное (идеальное) начало социума, общества в целом;

– нематериальный (неосязаемый) актив человека, социума, общества.

Функции культуры:

– формирование единого языкового, информационного пространства;

– социализация и объединение людей, интеграция их сил;

– воспитание и просвещение;

– повышение качества жизни;

– формирование гуманизма;

– обеспечение баланса с технократией, регулирование развития и использования технологий;

– создание духовных ценностей, моральных устоев, обеспечивающих устойчивую жизнь в неблагоприятных условиях (угрозы) и развитие в благоприятных (возможности).

Виды культуры по ее содержанию:

1. Материальная.

2. Духовная:

– религиозная;

– народная, историческая, родовая;

– массовая;

– личностная (индивидуальная);

– элитарная;

– субкультура;

– контркультура (оппозиционная культура).

3. Социальная:

– общественная;

– бытовая;

– организационная (корпоративная);

– производственная;

– профессиональная.

4. Дополнительные виды культуры:

– политическая;

– экологическая;

– информационная.

5. Виды культуры по ее наличию (объему):

– полная культура;

– фрагментарная культура;

– бескультурье.

Вопрос:

1. Ваша характеристика культуры России по функциям и видам? Её наличие, качество, проблемы?

2. Видите ли вы зависимости между различными видами культуры?

Например, моё мнение: существует зависимость между бытовой культурой и профессиональной: чем ниже культура поведения в быту, на улицах, тем ниже профессиональная и производственная культура, что сказывается на качестве товаров и услуг.

В России исторически развита духовная культура, которая выражается средствами искусства (достижения многонационального искусства России получили всемирное признание), проявляется через религию, народное массовое искусство (песенное, танцевальное, обрядовое, ручное творчество в архитектуре, различных ремеслах). Бытовая культура, к сожалению, на невысоком уровне: граждане России мусорят как на улицах, так и на природе, есть такие, кто ломает общие вещи (скамейки, урны, фонари, декоративные украшения), грубят, ругаются и дерутся в общественных местах, на дорогах…

Образцом бытовой культуры (с некоторыми корректировками по странам, городам и районам) является Европа. Однако в средневековой Европе мусор выбрасывали прямо на улицы, что делало их труднопроходимыми, грязными, дурнопахнущими и непривлекательными для прогулок и туризма.

Накопление и гниение мусора приводило к распространению болезней, возникновению эпидемий чумы, холеры, чёрной оспы, чему способствовали вездесущие мыши и крысы.

В XV веке в Швабии граф Вюртембергский издал указы, обязывающие горожан вывозить мусор, помои, навоз, нечистоты, трупы животных за границу мест проживания раз в две недели по ночам. Однако нерадивые швабы проигнорировали указы своего графа. Тогда он издал другой указ, согласно которому добропорядочным бюргерам предлагалось доносить на своих недобропорядочных соседей, если они не убирали свой мусор и прочие нечистоты с улицы как положено. А если не донесли, то наказание распространялось на тех и других. А если чистоплотный гражданин доносил на нечистоплотного соседа, то он получал право на часть его земель или иное вознаграждение. И дело пошло на лад!

В 18 веке власти создали закон «Положение о чистых переулках» («Кер-Вохе» – «неделя подметания», «неделя уборки»), который обязал жителей еженедельно убираться в общественных местах. Это может быть «малая» кервохе – всю неделю жильцы убираются на своей лестничной площадке и в подъезде; «большая» кервохе – жильцы наводят чистоту на придомовой территории. Конечно же, в домах и на улицах стало ещё чище!

В настоящее время в европейских городах власти и коренные жители бьют тревогу: улицы завалены дурно пахнущим мусором, интенсивно размножаются крысы – результат бескультурья беженцев и мигрантов.

В российских городах волонтёры раз или несколько раз в год убираются в общественных местах на природе: озера, парки, зоны отдыха. Это, конечно, хорошо, но отдыхающие явно злоупотребляют этим, оставляя за собой мусор: «Здесь убираются, уберут и за нами», «Я отдыхающий, а не уборщик». А мусор накапливается, ветер его разносит, бродячие собаки раскидывают в поисках пищи… Экологическая культура очень низкая!

Вопросы: Как вы думаете, какие меры были бы эффективны в этом случае: плакаты, предупреждения, штрафы, платные места отдыха со штатом уборщиков, заключение под стражу, расстрел на месте?

В последние десятилетия проявились и такие недостатки отечественной культуры как:

– отсутствие общей идеи и общепринятых целей, вследствие социально-экономического и идеологического («красные» и «белые», русофилы и русофобы, патриоты и западники) расслоения общества;

– слабость патриотического направления культуры;

– неравномерность развития различных видов и сфер культуры, так очень активно проявляет себя массовая эстрадная культура (поп-культура), хотя региональные власти в последнее время выделяют средства на привлечение людей в развитие национальной исполнительской и ремесленнической культуры на базе домов культуры, центров досуга населения;

– сильная ориентация на образы и ценности зарубежной культуры, примитивное подражание им;

– засилье коммерции в культуре, необоснованное с точки зрения общественной полезности формирование «элиты» в культуре.

Мне удалось посетить художественную выставку, идея которой состояла в сравнении художественных произведений прошлого (XIX—XX веков) и современного времени по нескольким темам: город, пейзаж, жанровые сцены/ интерьер, натюрморт, история, портрет.

Интересно то, что творцы в прошлом старались придерживаться определённого общепризнанного стиля, передать в своём произведении, прежде всего, содержание увиденного, своё впечатление и эмоции. Уделяли внимание и художественному мастерству, качеству работы, умению точно передавать свет, тени, цвета и формы.

Современные же творцы упор делают на оригинальную форму изображения, выражения смыслов, а не эмоций, максимальное использование метафор, применение инсталляций, информационных технологий: цифровой графики и видео.

Вопрос посетителя выставки: «А что же этим хотел сказать автор?» относится в большей степени к современным работам, чем к классическим. Творчество и его восприятие стали более интеллектуальными. Возросла вовлечённость зрителя в творчество (особенно в форме перфоманса). И если на произведениях прошлого отдыхаешь, то на современных – устаёшь.

Для оценки культуры своей, другого человека или социума можно построить профиля культуры по составляющим:

Общий уровень культуры:

– высокий;

– средний;

– низкий.

Степень вовлечённости индивида (людей в социуме) в культуру:

– активный;

– пассивный;

– инертный.

Степень охвата видов культуры:

– многокультурный (универсал);

– выборочный (дифференциал);

– сфокусированный (специалист).

Гипотетические примеры:

Иван: высокий уровень общей культуры, активный участник, многокультурный (универсал).

Мария: средний уровень общей культуры, пассивный участник, выборочный (дифференциал): графический дизайн, фотоискусство, джаз.

Пётр: низкий уровень общей культуры, инертный участник, сфокусированный (специалист) в поп-культуре.

Россия: высокий уровень общей культуры, активный участник, многокультурный (универсал) (оценка дана искусственным интеллектом Giga Chat).

Развитие социально-культурного интеллекта возможно с помощью различных методов:

1. Внешние и внутренние методы:

Внешние методы – это меры, которые исходят извне и направлены на изменение восприятия, мышления и поведения человека:

– образовательные программы;

– культурные мероприятия (концерты, выставки, фестивали);

– пропаганда культурных ценностей через СМИ;

– законодательные акты, направленные на защиту и продвижение культуры.

Внутренние методы – это личные потребности, мотивы человека, направленные на саморазвитие и повышение культурного уровня:

– рефлексия, когнитивный контроль, осознание, понимание, принятие/непринятие;

– самообразование, самовоспитание, самоубеждение;

– целеустремленность, воление, самоконтроль;

– мотивация – самопоощрение и самонаказание.

2. Добровольные и принудительные методы:

Добровольные методы предполагают свободное волеизъявление человека участвовать в культурных процессах:

– образование по собственному желанию;

– участие в благотворительных акциях, волонтерстве: социальное, культурное, экологическое, патриотическое, зоо, фондо (фандрайзеры);

– хобби и занятия, связанные с культурой: музыка, живопись, литература, танцы, прикладное творчество.

Принудительные методы связаны с обязательствами и требованиями, установленными обществом или государством:

– обязательное школьное образование и социально-культурные мероприятия;

– правила и нормы поведения в общественных местах, порицания, наказания;

– финансовые стимулы или санкции за соблюдение/несоблюдение культурных норм, штрафы.

3. Прямые и косвенные методы:

Прямые методы – прямо нацелены на повышение культурного уровня путем предоставления знаний и опыта:

– учебные курсы и тренинги в сфере культуры и искусства;

– организация экскурсий и путешествий с образовательными целями;

– проведение конкурсов и олимпиад по культуре.

Косвенные методы воздействуют на человека через создание условий и атмосферы, способствующих культурному развитию:

– создание комфортной городской среды (парки, скверы, зоны отдыха);

– доступность культурных учреждений (библиотек, музеев, театров);

– продвижение культурных ценностей через популярную культуру (кино, музыка, телевидение).

4. Формальные и неформальные методы:

Формальные методы – официальные структуры и учреждения, которые занимаются повышением культурного уровня:

– школы, университеты и другие образовательные учреждения;

– министерства культуры и государственные программы поддержки культуры;

– научные и исследовательские институты.

Неформальные методы – спонтанные и неофициальные способы вовлечения в культурные процессы:

– семейные традиции и обычаи;

– неформальные встречи и клубы по интересам;

– интернет-сообщества и форумы, посвященные культуре.

Вопросы: Какие методы характерны для России в вашем регионе, городе, селе? Для вас лично? А какие из них более действенны? А для вас? В чём заключаются трудности использования тех или иных методов?

В заключение этой темы извлеките пользу из умных мыслей:

– Искусство – это зеркало, в котором общество видит себя (Джордж Бернард Шоу).

– Культура – это душа нации (Махатма Ганди).

– Литература, как общество, имеет своих плебеев, свою чернь, а чернь везде бывает и невежественна, и нагла, и бесстыдна (В. Г. Белинский).

– Над обществом имеют прочную власть только идеи, а не слова (В. Г. Белинский).

– Через искусство мы познаём себя и мир вокруг нас (Анри Матисс).

– Культура объединяет людей, создавая общие ценности и традиции (Виктор Франкл).

– Искусство – это голос души, который говорит о вечном (Леонардо да Винчи).

– Культура – это то, что отличает цивилизацию от варварства (Оскар Уайльд).

– Искусство – это язык, на котором говорит сердце (Вольтер).

– Книга – это катаклизмы истории, движение революций, расцвет и падение обществ, войны, любовь, ненависть, поиски истины. Книга высвечивает ложь, которая не любит света и предпочитает скрываться в тени (Ю. В. Бондарев).

– Культура – это свет, который освещает путь человечества (Альберт Эйнштейн).

– Через искусство мы выражаем то, что невозможно передать словами (Иоганн Вольфганг фон Гёте).

– Нормальный писатель всегда живет с ощущением своих обязанностей перед народом, обществом и страной. Но эту обязанность он берет на себя добровольно (В. Н. Войнович).

– Культура и искусство – это мосты, соединяющие прошлое, настоящее и будущее (Вацлав Гавел).

– Искусство не должно опускаться до уровня общества. Искусство должно тянуть общество вверх (Южный парк (South Park)).

– Я обвиняю общество потребления в том, что оно сделало меня таким, какой я есть: ненасытным. Я обвиняю моих родителей в том, что они сделали меня таким, какой я есть: бесхребетным. Я часто обвиняю других, чтобы не обвинять себя самого (Фредерик Бегбедер).

– Бывает время, когда иначе нельзя устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости (Н. В. Гоголь).