Полная версия

Нежные страсти в российской истории. Любовные треугольники, романтические приключения, бурные романы, счастливые встречи и мрачные трагедии

История эта взбудоражила общество, о ней долго не забывали. Иван Бунин впоследствии написал по мотивам этих событий рассказ «Дело корнета Елагина», изменив, правда, имена реальных персонажей и саму трактовку преступления. А спустя более ста лет по мотивам той давней истории сняли художественный фильм «Игра в модерн». Как отмечалось в одной из рецензий, «все крутится и вертится, сцены в загримированном под Варшаву Петербурге перемежаются с бубнящим что-то внутренним голосом героини, цыганским уханьем и объяснениями персонажей во взаимной нелюбви».

Невольный грешник

Дело, которое рассматривал в конце сентября 1883 года Острогожский окружной суд Воронежской губернии, оказалось настолько резонансным, что прогремело на всю Россию. Репортажи с него появлялись не только в местной, но и в центральной печати. Причин было несколько: во-первых, публику привлекла интригующая любовная история, во-вторых, подсудимый – представитель великосветского общества. В-третьих, защитником подсудимого выступал знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевако, едва ли не каждое выступление которого было настоящим театральным действом. И, наконец, присяжными по делу выступали известные предприниматели и крупные помещики. По выражению Плевако, – «пахари и промышленники».

На скамье подсудимых оказался князь Григорий Ильич Грузинский, полковник Русской императорской армии, представитель древнего грузинского царского рода Багратионов.

Чета Грузинских жила в поместье в Воронежской губернии. Князь пригласил к своим детям гувернера – им стал немец Эрих Шмидт. Спустя некоторое время князь заподозрил, что гувернер завел любовные отношения с его женой, Ольгой Николаевной.

Князь немедленно уволил разлучника, однако, как оказалось, дело зашло уже слишком далеко. Супруга князя заявила, что не намерена больше жить с ним, и потребовала отдать принадлежащее ей имущество.

Все это стало тяжелейшим ударом для князя. Ведь история его женитьбы на Ольге Николаевне Фроловой была очень непростой. Они познакомились в кондитерской «Трамблэ» на Кузнецком Мосту в Москве. Красавица-продавщица понравилась князю, завязался роман, и вскоре Ольга уже жила в княжеском доме. Жениться князь Грузинский не мог: мать и слышать не хотела о браке сына с приказчицей из магазина. Тот, горячо преданный матери, поначалу уступил. Но вскоре Ольга родила ему сына, князь признал его и души в нем не чаял. Крестил первенца князь Имеретинский.

Ожидая второго ребенка, князь, несмотря на протесты матери, вступил в законный брак. Мало того, он попросил государя усыновить первенца…

Всего в браке родилось семеро детей: три сына и четыре дочери. Чтобы Ольгу Николаевну считали равной и не попрекали бедностью, Григорий Ильич подарил жене 30 тысяч рублей, а потом на свои деньги купил общее имение. Семейная жизнь была благополучной, пока по злой иронии судьбы князь сам не впустил в свой дом беду – гувернера Эриха Шмидта.

И вот теперь жена, изменившая ему, требовала отдать принадлежащее ей имущество. Князь выполнил это требование. С этого момента Ольга Николаевна переехала в квартиру Шмидта, ожидая, когда закончится постройка приготовляемого для нее дома в слободе Овчарня, расположенной в миле от усадьбы князя. Туда же переехал Шмидт, назначенный управляющим. По свидетельству старика управляющего, Карлсона, немец «ночью, неодетый ходил в спальню к княгине».

По словам Федора Плевако, Шмидт позволял себе оскорблять соперника, и новоиспеченные возлюбленные «на глазах всей дворни, всей слободы, всех соседей, на глазах детей, оставшихся у отца, они своим поведением не щадили ни чести князя, ни его терпения, ни его сердца».

С князем остались жить пятеро детей, а жена в свой новый дом забрала двух дочерей – одиннадцатилетнюю Тамару и девятилетнюю Лизу. Она сразу же заявила супругу, что теперь ему необходимо присылать по 100 рублей на содержание детей, на что тот ответил, что их состояния равны, в то время как он содержит всех сыновей и дочерей и ему не к чему платить, когда дочери могут жить с ним.

Князь до последней минуты надеялся, что жена все-таки одумается и вернется в семью. Увы, эти надежды были тщетными.

Вскоре князь узнал, что Ольга Николаевна куда-то уехала, а дочери остались с гувернером. Это потрясло князя: «Как, он, отец, живет тут, рядом, у него все, что нужно детям, он – они знают – любит и хочет иметь детей у себя; он мог уступить их матери, а теперь мать, уезжая, оставляет их с чужим человеком, с разлучником».

Князь поехал к детям, но Шмидт запретил им выходить из дома. Дочери плакали и просились домой к отцу, после чего Шмидт отпустил детей. Князь немедленно забрал дочерей у управляющего, а вот детское белье, хранившееся в доме княгини, не получил. Все вежливые просьбы и записки князя встретили отказ. Бывший гувернер согласился прислать пару детских рубашек и штанишек только за залог в 300 рублей.

Князь снова отправился в усадьбу жены за платьями. А когда вернулся, слуга Шмидта по его приказу закрыл входную дверь и не пустил Григория Ильича на порог дома. Из-за закрытой двери слышалась брань Шмидта.

Не выдержав издевательств, князь разбил стекло, открыл дверь, вошел и выстрелил в Шмидта, легко ранил его. Тот побежал к другому выходу. Не помня себя от обиды и злости, князь побежал туда же, но вокруг дома, чтобы встретиться с управляющим на крыльце. Здесь и произошла трагедия: Грузинский несколько раз выстрелил в Шмидта из пистолета.

Предварительное следствие квалифицировало поступок князя Грузинского как умышленное убийство. Ему грозило очень серьезное наказание, вплоть до каторги. Федору Никифоровичу Плевако пришлось проявить недюжинные усилия и все свое красноречие, чтобы убедить присяжных заседателей проявить снисхождение к подсудимому. Как всегда, свою речь он начал издалека…

«Как это обыкновенно делают защитники, я по настоящему делу прочитал бумаги, беседовал с подсудимым и вызвал его на искреннюю исповедь души, прислушался к доказательствам и составил себе программу, заметки, о чем, как, что и зачем говорить пред вами… Но вот теперь, когда прокурор свое дело сделал, вижу я, что мне мои заметки надо бросить, программу изорвать. Я такого содержания речи не ожидал.

Много можно было прокурору спорить, что поступок князя не может быть ему отпущен, что князь задумал, а не вдруг решился на дело, что никакого беспамятства не было… Но поднимать вопрос, что князь жены не любил, оскорбления не чувствовал, говорить, что дети тут ни при чем, что дело тут другое, воля ваша, – смело и вряд ли основательно. И уже совсем нехорошо, совсем непонятно объяснять историю со Шмидтом письмами к жене, строгостью князя с крестьянами и его презрением к меньшей братии – к крестьянам и людям, вроде немца Шмидта, потому что он светлейший потомок царственного грузинского дома», – такими словами Федор Плевако начал свою длинную речь.

Прокурор настаивал, что князь Грузинский не был честен с супругой и имел роман с солдатской дочкой Феней. На это Федор Плевако возразил, что нежные письма к Фене написаны князем в июле и августе 1882 года, тогда как расставание с женой произошло еще в 1881 году, весной, когда он узнал об измене.

«Князь ограничился легкой связью, а не женитьбой. Благодаря гласному нарушению супружеской верности со стороны княгини он мог бы развестись. Но жениться – значит привести в дом мачеху к семи детям. Уж коли родная мать оказалась плохой, меньше надежды на чужую. В тайнике души князя, может быть, живет мысль о прощении, когда пройдет страсть жены; может быть, живет вера в возможность возвращения детям их матери, хоть далеко, после, потом… Он невольный грешник, он не вправе для своего личного счастья, для ласки и тепла семейного очага играть судьбой детей. Так он думает и так ломает жизнь свою для тех, кого любит…», – отмечал Федор Плевако.

По словам адвоката, письма князя свидетельствовали лишь то, что он не так распутен и развратен, какими бы были многие на его месте. Настоящим дьяволом в интерпретации Федора Плевако стал Эрих Шмидт. «Прихлебатель, наемный любовник становится между отцом и детьми, и смеет обзывать его человеком, способным истратить детское белье, заботится о детях и требует с отца 300 руб. залогу. Не только у отца, которому это сказано, – у постороннего, который про это слышит, встают дыбом волосы!..»

Свидетели произошедшей трагедии рассказали, что видели, как Эрих Шмидт заряжал револьвер, переменял пистоны на ружье, взводил курки.

Федор Плевако был убежден, что Шмидт готовился убить князя: «Если Шмидт заряжал ружье из трусости и боязни за свою целость, то вероятнее, что он не стал бы рисковать собой из-за пары детского белья, он бы выдал его. Если Шмидт не хотел этой встречи, но не хотел также выдавать и белья по личным своим соображениям, то он, не выдавая белья, ограничился бы ссылкой на волю княгини, на свое служебное положение, словом, на законные основания, а не оскорблял бы князя словами и запиской, возбуждая тем его на объяснение, на встречу. Если Шмидт охранял только свою персону от князя, а не задумал расправы, он бы рад был, чтобы встреча произошла при народе».

Таким образом, по мнению Федора Плевако, все говорило о том, что Шмидт нарочно заманил Грузинского, спровоцировал его, чтобы тот первым применил оружие, а потом собирался стрелять, опираясь на закон самообороны…

Князь Грузинский всегда носил с собой оружие. Не выдержав нанесенных ему оскорблений, он выстрелил в Шмидта. Это произошло тогда, когда «гнев, ужас, выстрел, кровь опьянили сознание князя». Причем, по словам Плевако, «положение трупа навзничь, и не ничком, ногами к выходу, головой к гостиной, показывали, что Шмидт не бежал от князя, и он стрелял не в спасающегося врага».

Представив присяжным картину произошедшей трагедии, Плевако обратился к ним с такими словами: «О, как бы я был счастлив, если бы, измерив и сравнив своим собственным разумением силу его (князя Грузинского. – Ред.) терпения и борьбу с собой, и силу гнета над ним возмущающих душу картин его семейного несчастья, вы признали, что ему нельзя вменить в вину взводимое обвинение, а защитник его – кругом виноват в недостаточном умении выполнить принятую на себя задачу… <…>

Дело его – страшное, тяжелое. Но вы, более чем какое-либо другое, можете рассудить его разумно и справедливо, по-божески, – подытоживал Федор Плевако, обращаясь к присяжным. – То, что с ним случилось, беда, которая над ним стряслась, – понятны всем нам; он был богат – его ограбили; он был честен – его обесчестили; он любил и был любим – его разлучили с женой, на склоне лет заставили искать ласки случайной знакомой, какой-то Фени; он был мужем – его ложе осквернили; он был отцом – у него силой отнимали детей и в глазах их порочили его, чтобы приучить их презирать того, кто дал им жизнь».

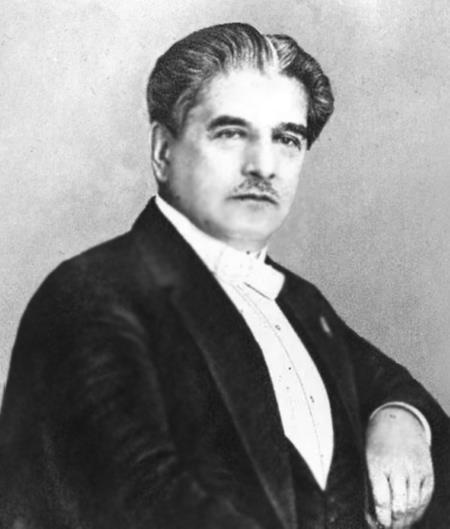

Светлейший князь Г.И. Грузинский.

Портрет работы М.А. Зичи, 1869 г.

Федор Плевако изо всех сил пытался представить своего «клиента» жертвой тяжелейших обстоятельств. «Есть моменты, когда душа возмущается неправдой, чужими грехами, возмущается во имя нравственных правил, в которые верует, которыми живет, – и, возмущенная, поражает того, кем возмущена… Так, Петр поражает раба, оскорбляющего его учителя. Тут все-таки есть вина, несдержанность, недостаток любви к падшему, но вина извинительнее первой, ибо поступок обусловлен не слабостью, не самолюбием, а ревнивой любовью к правде и справедливости», – уверял адвокат.

Усилия Федора Плевако не прошли даром. На финальный вопрос «виновен или не виновен?» присяжные дали ответ «не виновен». Хотя, разумеется, смысл вопроса был в том, заслуживает князь наказания или нет, поскольку факт того, что он убил Эриха Шмидта, был налицо. Присяжные посчитали, что преступление было совершено князем Грузинским в состоянии умоисступления.

Увы, семейный союз ему спасти не удалось. После суда он развелся с неверной супругой, а дети остались на его попечении. Больше он в брак не вступал, полностью посвятив себя воспитанию детей. Князь скончался в 1899 году в возрасте 66 лет. Как сложилась судьба Ольги Николаевны – неведомо. Известно лишь, что она покинула сей мир в 1902 году, пережив бывшего мужа на три года.

Убийцу признали невиновной

Летом 1912 года весь Петербург шокировало известие об убийстве известного миллионера Якова Петровича Беляева. Как сообщалось в прессе, преступление совершила его любовница Антонина Богданович на почве ревности к жене племянника, госпоже Виноградовой, и намерения Беляева порвать сношения с Богданович. Спустя два года дело об убийстве слушалось в Санкт-Петербургском окружном суде и также привлекло немалое внимание общества.

Яков Беляев – один из сыновей коммерсанта Петра Абрамовича Беляева – основателя династии предпринимателей. Кроме Якова наследниками были его родные братья Митрофан и Сергей. Семейной фирмой они руководили поочередно.

Четыре года во главе товарищества стоял Митрофан Беляев. Затем он отошел от дел и стал известен как меценат, организатор знаменитых «Беляевских пятниц», навсегда вошедших в историю русского музыкального искусства. Кроме того, он создал музыкальное издательство, организовал Русские симфонические концерты и Русские квартетные вечера.

После Митрофана Беляева фирмой на протяжении почти тридцати лет руководил его брат Сергей. Кроме предпринимательской деятельности он серьезно занимался и политикой: будучи членом Союза 17 октября, стал депутатом Государственной думы.

После смерти Сергея Беляева в 1911 году фирму возглавил третий брат – Яков Петрович Беляев, потомственный почетный гражданин, весьма известный и уважаемый в Петербурге. В его «активе» – звание доктора медицины, участие в Русско-турецкой войне за освобождение славян.

Коммерцией он занялся вынужденно – из-за смерти отца, возглавлявшего семейную фирму, и выхода из дела брата. Тем не менее предпринимателем оказался удачливым. Выступил одним из учредителей столичного Общества заводчиков и фабрикантов, а позже – Всероссийского торгово-промышленного союза.

Что же касается личной жизни миллионера-лесопромышленника… Как сообщалось в прессе, в 1902 году он познакомился с женой своего племянника Андрея Андреевича Виноградова – Ниной Петровной, которая увлекалась игрой на Петербургской фондовой бирже. Началось все с делового партнерства, которое затем переросло в довольно теплые отношения. Впоследствии на допросах Нина Петровна Виноградова категорически отвергала, что состояла в интимной связи с Яковом Петровичем Беляевым.

Если это действительно было правдой, тогда можно объяснить, почему встреча с красавицей Антониной Богданович так вскружила голову Якову Беляеву. Между ними вспыхнула страстная любовь, начался бурный роман. Миллионера не смущало то, что Богданович – замужняя дама. Догадывался он и насчет ее бурного прошлого.

Вездесущие газетчики сообщали про Антонину следующее: болгарка по национальности, лишившись родных, она приехала из Болгарии в Россию. Здесь познакомилась с бывшим кавалерийским офицером Богдановичем. Спустя некоторое время они сыграли свадьбу. Бывший офицер обладал крупным состоянием, и для красавицы-болгарки началась веселая и безбедная жизнь. Муж окружил ее роскошью и ни в чем не отказывал.

Так продолжалось довольно долго, но однажды пришел «черный день». Все средства оказались прожиты, а заложенные имения проданы за долги. Муж красавицы пошел зарабатывать деньги музицированием. Удача улыбнулась ему: обладая редким талантом, он стал приносить домой до 1000 рублей в месяц. Но его избалованной жене, обожавшей шикарные туалеты и привыкшей к постоянным кутежам и празднествам, этих «грошей» было мало. Она привыкла разбрасываться деньгами.

Именно тогда она и познакомилась с миллионером Яковом Беляевым, ей уже за сорок, а богачу-лесопромышленнику – под шестьдесят…

В ходе предварительного следствия выяснилась несколько иная картина. Было установлено, что после смерти своей первой супруги Беляев женился на бывшей проститутке Аполлине Гельцель. Бывая у нее, он познакомился и с ее подругой Антониной Пааль, тоже дамой легкого поведения, в то время известной под именем «Деборы». В 1895 году последняя вышла замуж за некоего Богдановича, причем знакомство ее с Беляевым продолжилось. Яков Петрович стал ухаживать за ней и в 1900, или 1901 году, сошелся с нею, разойдясь с Гельцель.

Требовательная и ревнивая, Богданович не давала Беляеву спокойной жизни, все время подозревала в измене. Устраивала скандалы, угрожая убить миллионера, если он изменит ей. А за полгода до трагедии стала буквально преследовать Беляева: устраивала ему публичные сцены, жаловалась общим знакомым и родственникам на то, что он сожительствует с женой племянника…

Нина Виноградова на суде подтвердила, что Антонина Богданович уже довольно давно грозила убить и ее, и самого Беляева. В подтверждение своего заявления Виноградова предоставила следствию письма Беляева, которые тот писал ей на протяжении ряда последних лет. Из них можно было заключить, что коммерсант стал охладевать к Антонине Богданович, перестал обращаться к ней на «ты» и перешел на официальное «Вы». Сама же Богданович утверждала на допросах, что ее интимные и теплые человеческие отношения с Беляевым поддерживались вплоть до самого последнего времени.

В архиве Беляева нашли письмо, написанное Антониной Богданович в 1907 году, в котором последняя требовала выдать ей векселя на сумму, «необходимую для обеспечения ее материального положения». Беляев выписал пять стандартных пятитысячных векселей на ее фамилию…

Странная связь миллионера и ревнивой любовницы продолжалась довольно долго. В конце концов постоянные сцены ревности и скандалы вывели его из себя, и он решил разорвать этот «порочный круг». После очередного скандала, учиненного ревнивой «подругой жизни», он заявил ей, что больше не желает ее видеть.

Когда летом 1912 года встал вопрос о разрыве отношений, именно на эти 25 тысяч рублей Антонина Ивановна потребовала посчитать проценты дохода, как если бы вся эта сумма лежала в облигациях Министерства финансов.

Развязка не заставила себя долго ждать. Взбешенная Антонина Богданович выхватила револьвер, который она носила с собой, и в припадке ревности застрелила своего возлюбленного.

В соседней комнате находился сын Якова Беляева Иван. Услышав выстрелы в столовой, он бросился туда и застал отца распростертым на полу, а Антонину Богданович – стоящей с револьвером в руке. Иван Беляев бросился к стонущему отцу, но в ту же минуту Богданович произвела еще один выстрел – смертельный. По показаниям служанок Беляева, они, прибежав на выстрелы, застали Богданович плачущей, причем она заявила им, что «не могла больше терпеть, что барин живет с племянницей».

Хотя Антонину Богданович арестовали по обвинению в «убийстве в запальчивости», у следователей довольно быстро возникли серьезные сомнения в обоснованности именно такой квалификации ее действий. Когда на допросе ей заметили, что неуместно говорить о любви между мужчиной и женщиной, когда та требует выдачи вперед векселей на 25 тысяч рублей, Богданович заявила: «Да я спасала его состояние!» Как выяснилось, она имела в виду случай, происшедший в 1909 году, когда Беляев ссудил деньгами Андрея Виноградова – мужа Нины Виноградовой.

На суде прозвучало письмо Якова Беляева Антонине Богданович, датированное 23 июня 1912 года. В нем были такие слова: «Не могу мириться с созданным Вами положением; нахожу подчиненность своей жизни Вашей воле для себя унизительной и вижу в Вас только насильника – тюремщика… Напоминаю об отсутствии существенного повода ко всей этой истории и о ранее данном Вами обещании не вмешиваться в мою жизнь».

Далее Яков Петрович предлагал «продолжить совместную жизнь в качестве добрых друзей, не задающихся непрошенным руководством жизнью другого. В противном случае нам придется разъехаться, так как без спокойного гнезда мне не выдержать».

Судебная экспертиза констатировала наличие в поведении Антонины Богданович истерических черт, но в целом ее признали полностью вменяемой. Сразу же после убийства ее отправили в тюрьму «Кресты», где полтора года она просидела в одиночной камере.

Слушания начались 1 марта 1914 года в столичном окружном суде с участием присяжных заседателей. Процесс оказался громким, ведь защитником Богданович выступил знаменитый Николай Карабчевский, один из выдающихся адвокатов и судебных ораторов дореволюционной России, с 1913 года – председатель Петербургского совета присяжных поверенных.

Адвокат Н. Карабчевский. Именно его стараниями А. Богданович (которую ждала тюрьма или каторга) объявили невиновной

«Перед судом прошло около 50 свидетелей, и об одних и тех же лицах присяжным заседателям приходилось слушать совершенно различные характеристики, – сообщалось в журнале “Огонек”. – Одни восхваляли г-жу Богданович как любящую подругу Беляева и нежную мать его детям, другие рисовали отталкивающими чертами отношения к детям самого Беляева. Временами казалось, что было два Беляева и две Богданович. Подсудимая во время процесса сильно волновалась и часто впадала в истерику».

В качестве свидетеля обвинения на суд вызвали Нину Виноградову, обвинитель дотошно выяснял ее отношения с Беляевым, цитировал различные выдержки из 38 писем Виноградовой, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств. Ответы практически не оставили сомнений в том, что отношения между Беляевым и Виноградовой и в самом деле были дружественными, но никак не интимными.

Однако адвокат Карабчевский, приступив к допросу Виноградовой, поинтересовался у нее: «Вы раньше писали кому-либо?» Получив отрицательный ответ, воскликнул: «Вот видите!» После чего постарался убедить присяжных, что если женщина переписывается с мужчиной, это непременно следствие сексуальных отношений. «Я слишком знаю жизнь, слишком стар, чтобы верить в духовную чистоту этих отношений», – подытожил адвокат свои умозаключения.

После допроса домашней прислуги последовали речи обвинителя, гражданского истца и адвоката. Товарищ прокурора Рейнике положил конец всем многословным дискуссиям в суде, заявив: «Убивать нельзя!» Обвинение потребовало для Богданович трех лет лишения свободы: это был максимально суровый приговор, допустимый вменяемой ей частью 2 статьи 1445 Уложения о наказаниях.

Так бы оно, наверное, и произошло, если бы не прозвучавшая затем речь Карабчевского, которая, как всегда, была блистательной и напоминала скорее выступление на театральных подмостках. Он защищал обвиняемую виртуозно, особо напирая на ее нравственные муки.

Буквально в самом начале защитник заявил: «Всегда ли тот, кто нажимает курок, наносит удар, от которого наступает физическая смерть, является действительным виновником катастрофы? Уклониться от этого вопроса – значило бы не считаться с людскими душами, людскими отношениями, людскими переживаниями…»

Виновником трагедии Карабчевский назвал… самого убитого Якова Беляева. Адвокат так охарактеризовал его действия: «Выбрасывать женщину, которую подняли до себя, возмутительно!»

«Гражданский истец ждет обвинительного приговора, – отметил Карабчевский. – Подсудимую же ждет наказание… Она может быть приговорена к каторге на 12 лет или к долговременной тюрьме… Принимая во внимание те неуловимые психические и нравственные основания, по которым расценивается в глазах совестливого судьи внешнее выражение преступности, вы, может быть, вправе сказать: довольно страданий для этой женщины, ею уже искуплено все. И какой бы приговор, господа присяжные заседатели, ни последовал, какое наказание ни обрушилось бы на несчастную Антонину Ивановну – я умываю руки: я не виноват, так как теперь уже за вами очередь».

Присяжные заседатели, вдохновленные речью Карабчевского, после получасового совещания вынесли вердикт: «не виновна». Антонину Ивановну Богданович освободили прямо в зале суда. Публика разразилась овациями…

Прокуратура вынесла кассационный протест на приговор суда, однако Правительствующий Сенат по Уголовному кассационному департаменту и протест, и жалобу оставил без последствий. Любопытно, что Антонина Богданович не потеряла даже право получить 25 тысяч рублей по векселям убитого ею Якова Беляева.

«Женись на мне, ты обещал!»

Судебные дела, связанные с трагическими любовными историями, всегда вызывали и продолжают вызывать повышенный интерес публики. Не стало исключением и дело Ольги Палем, которое рассматривалось в Санкт-Петербургском окружном суде в феврале 1895 года. Дело оказалось очень сложным, оно дважды разбиралось присяжными заседателями и дважды восходило на рассмотрение Уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената.

История следующая. Майским вечером 1894 года в гостиницу «Европа» у Чернышева моста явился 25-летний студент Института путей сообщения Александр Довнар и потребовал «комнату получше», пожелание исполнили, после чего студент отправился за ожидавшей его в подъезде дамой, лицо которой покрывала густая черная вуаль. Они поужинали, затем заперлись в номере. Все было тихо и мирно.