Полная версия

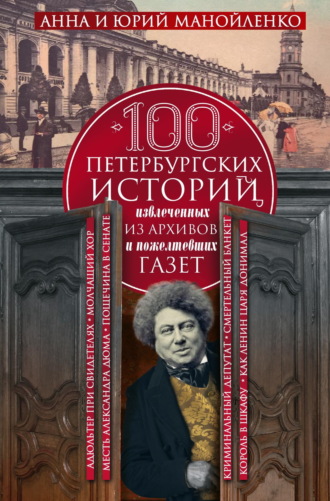

100 петербургских историй, извлеченных из архивов и пожелтевших газет

В ходе экзаменов на общий уровень образования, проходивших при штабе командующего войсками в Петербурге, молодой человек также продемонстрировал неплохой результат, набрав 77 баллов из 96 возможных. Лучше всего обстояли дела с познаниями в российской грамматике, арифметике и истории; немного хуже – с географией России и иностранным языком. Кроме того, Лев Даль был «предварительно подвергнут испытанию стрельбе в цель и оказался в оной имеющим достаточные познания».

В июне 1855 года молодой человек определен в полк унтер-офицером. Торжественные проводы состоялись в сентябре на Красной площади в Москве, откуда начался пеший поход к театру военных действий. В декабре, преодолев сотни километров пути в условиях непогоды, морозов и нехватки продовольствия, стрелки были расквартированы в окрестностях Одессы. Здесь на них обрушилось новое испытание: сильнейшая эпидемия тифа, фактически лишившая воинскую часть боеспособности. Число потерь в полку, не успевшем сделать ни одного выстрела, исчислялось сотнями человек…

Не обошла болезнь и Даля-младшего. В конце марта 1856 года его отец писал близкому знакомому Василию Лазаревскому, что провел «тяжких десять дней», получив сообщение о болезни сына, пока не поступило известие: «Вышел из опасности, ходит».

Лев Даль так и не принял участия в боевых действиях Крымской войны: пока в полку продолжалась эпидемия тифа, был заключен Парижский мирный договор и императорские стрелки, не сделав ни одного выстрела, отправились в обратный путь в Москву…

В составе Стрелкового полка императорской фамилии Лев Даль участвовал в торжествах по случаю коронации Александра II, а осенью 1857 года вышел в отставку в чине подпоручика. За службу награжден бронзовой медалью «В память войны 1853–1856 годов».

Молодой офицер вернулся в столицу и продолжил обучение на архитектурном отделении Академии художеств. В 1859 году за «проект публичных роскошных бань» он получил Большую золотую медаль и отправился за казенный счет в шестилетнее путешествие по Европе для «усовершенствования себя в искусстве».

По возвращении служил архитектором в Нижнем Новгороде, где по его проектам возведены Александро-Невский Новоярмарочный собор и надгробие Кузьмы Минина в Спасо-Преображенском соборе. Работал также и в Москве (в частности, участвовал в комиссии для постройки храма во имя Христа Спасителя), но не забывал Петербург, в котором провел детство и юность.

Став академиком архитектуры, имел ученое звание сверхштатного адъюнкт-профессора (на ступень ниже профессорского) Императорской Академии художеств, состоял в столичном обществе архитекторов. Когда последнее в 1872 году начало издавать профессиональный журнал «Зодчий», Лев Даль поддержал эту идею и опубликовал в серии номеров «Историческое исследование памятников русского зодчества».

В личном деле Льва Даля в Фонде Академии художеств хранится составленная им программа путешествия в Индию для «определения сходства индийской архитектуры с русской». Однако осуществить эту амбициозную задачу ему оказалось не суждено. Весной 1878 года он скоропостижно скончался в возрасте 43 лет. Похоронен Лев Владимирович на Ваганьковском кладбище в Москве рядом со своим знаменитым отцом.

Адюльтер при свидетелях

Однажды в квартиру инженер-подполковника Алексея Маркова постучались двое знакомых: подданный Мекленбургского герцогства Иоганн Кильгаст и столичный парикмахер Вильгельм Сталь. Пришли они не для того, чтобы весело провести время за дружеской беседой или игрой в преферанс. Им предстояла весьма деликатная задача, сперва лично «зафиксировать» факт прелюбодеяния со стороны инженера, а затем подтвердить его под присягой в духовной консистории. Зачем понадобились подобные ухищрения?

Как известно, развод супругов в Российской империи – дело чрезвычайно сложное. С точки зрения Церкви, к чьей сфере ведения официально принадлежали семейные правоотношения, важно было любой ценой сохранить заключенный брачный союз. На практике это означало, столкнувшись с несовпадением характеров и темпераментов, семейным насилием, пьянством, бытовыми проблемами или просто утратив былые чувства друг к другу, муж и жена были обречены де-юре оставаться вместе, лишаясь возможности на законном основании создать более счастливый союз.

Уважительными причинами для развода признавались лишь доказанное прелюбодеяние, физическая неспособность «к брачному сожитию», безвестное отсутствие или же лишение супруга прав состояния по приговору суда. Каждый из таких случаев подлежал разбору в местной духовной консистории (учреждение, управлявшее епархией), досконально исследовавшей все обстоятельства.

Порой бракоразводные процессы затягивались на долгие годы и даже десятилетия, далеко не всегда завершаясь желаемым образом. Историки подсчитали, что в 1840 году в России состоялось всего 198 разводов, а в 1880-м – 920.

Отсутствие разводов вовсе не свидетельствовало о прочности семейных уз, напротив, невозможность цивилизованно расстаться с партнером уже во второй половине XIX века превратилась в серьезную социальную проблему. Она нашла свое отражение и в классической литературе (вспомним хотя бы «Анну Каренину»), и в фольклоре. В изданном в 1862 году сборнике «Пословицы русского народа» Владимира Даля можно найти такие: «Женишься раз, а плачешься век», «Женитьба есть, а разженитьбы нет», «Женился – навек заложился»…

Большинство тех, кто жаждал обрести свободу, прибегали к «доказанному прелюбодеянию». Для этого необходимо было представить двух или трех очевидцев, готовых дать соответствующие показания духовному суду. С трудом можно представить, чтобы подобные действия совершались в присутствии посторонних, тем не менее подобная абсурдная ситуация порой становилась неотъемлемой частью обыденной жизни.

Вот и упомянутый 44-летний военный инженер Алексей Марков осенью 1857 года вынужден озаботиться поиском «свидетелей». К моменту описываемых событий он благополучно состоял на службе уже два десятилетия и входил в правление Первого округа путей сообщения, ведавшего судоходством и шоссейными дорогами Северо-Запада.

Со своей супругой Елизаветой Марков состоял в законном браке около двадцати лет. Подробностей семейной жизни в документах не сохранилось, но, судя по всему, заключенный в юности союз со временем стал обременительным.

Летом 1858 года Елизавета Маркова обратилась к петербургскому епархиальному начальству с просьбой о расторжении брака с мужем «по причине нарушения им супружеской верности». В подтверждение были представлены два очевидца, которые «случайно» застали инженер-подполковника у него дома «в самом действии прелюбодеяния» с неизвестной дамой.

Духовные власти признали заявления свидетелей «совершенным доказательством». Заслушав рапорт митрополита Новгородского и Петербургского Григория об этом деле, Святейший Синод постановил супругов развести. При этом пострадавшей от измены жене разрешено было вступить в новое супружество, а ее бывшего спутника определили «оставить навсегда в безбрачном состоянии, подвергнув его за прелюбодеяние церковной епитимье на 7 лет». Рискнем предположить, что инженер не слишком расстроился этим.

Согласно действовавшему Уложению о наказаниях уголовных и исправительных, изобличенные в супружеской измене подлежали также наказанию со стороны светских властей: заключению в тюрьму сроком от нескольких месяцев до года. По этой причине выписка о любовных прегрешениях инженера Маркова из Святейшего Синода поступила в Правительствующий Сенат, а оттуда в столичное губернское правление.

Годом ранее столичные власти уже рассматривали аналогичное дело его коллеги инженер-полковника Николая Печникова. Именно тогда выяснилось любопытное обстоятельство: состоявшие на службе в Военном ведомстве (а Корпус инженеров путей сообщения тогда находился «на положении воинском») за любые правонарушения подлежали суду по военным законам, а они не предусматривали наказания за прелюбодеяние.

Губернское правление сообщило об этом казусе сенаторам. В течение последующих двух лет дело об инженер-подполковнике Маркове кочевало из одного сенатского департамента в другой.

В начале 1861 года главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями Константин Чевкин утвердил заключение Аудиториата (высшего суда ведомства): «Имея в виду, что подполковник Марков за вину его уже подвергнут епитимье по определению духовного начальства, дальнейшему взысканию за ту же вину, по неопределению оного военными законами, его не подвергать…»

Ситуация с разводами так и не претерпела изменений до прихода к власти советского правительства. В декабре 1917 года принят декрет «О расторжении брака», согласно которому бракоразводные дела изъяли из компетенции духовных консисторий и передали местным гражданским органам. Процедуру расставания с нелюбимым мужем или женой существенно облегчили: достаточно стало заявления одного из супругов, а никаких доказательств, тем более наличия «очевидцев» измены, больше не требовалось.

Пощечина в Сенате

Сонную тишину обычного служебного дня нарушил звонкий звук оплеухи, внезапно разнесшийся по канцелярии. Ошеломленные чиновники в изумлении оторвали головы от бумаг. Почтенный строгий начальник Василий Краснопевков стоял, держась за щеку, а против него возвышался титулярный советник Антон Гриневич с перекошенным от гнева лицом. «Знай, мошенник, что я не подлец!» – громогласно провозгласил последний, вызвав еще большее потрясение своих коллег…

Эта удивительная история произошла в январе 1826 года в Герольдии при Правительствующем Сенате. Основанное Петром I учреждение занималось делами, связанными с утверждением в дворянских правах, выдавало дипломы и грамоты, составляло гербы городов и губерний. Возглавлял ведомство герольдмейстер, которому по штату полагалось несколько товарищей (заместителей). Одним из них – Василий Краснопевков. В Герольдии служил с 1793 года, свою высокую должность занимал без малого четверть века, имел многочисленные поощрения за «отлично усердные труды».

Все было благополучно, пока в 1825 году на должность секретаря Герольдии не приняли начинающего служащего Антона Гриневича. Несмотря на то, что молодой человек с отличием окончил Виленский университет, имел опыт канцелярской деятельности и аттестовывался «способным и достойным», Василий Краснопевков невзлюбил нового подчиненного.

Как сообщал впоследствии в своих показаниях Гриневич, товарищ герольдмейстера «наедине делал ему многократно оскорбления», попрекал его польским происхождением и всячески притеснял за отказ становиться «безгласным исполнителем незаконных его предположений по делам службы».

Сам Краснопевков обвинения в пристрастности отрицал. Он утверждал, что «по званию своему» требовал от Гриневича «по делам отчетов и делал за неисправность замечания», а последний, отличаясь «неспокойным нравом», реагировал на слова начальника «неприличным образом».

Оба сходились на том, что в роковой день Краснопевков вызвал подчиненного в кабинет для «объяснения по делам». Далее, по версии Гриневича, Краснопевков задал несколько вопросов и, не удовлетворившись ответами, сокрушенно заявил: «Подлец, какой ты человек!»

Оскорбленный секретарь покинул начальника, однако уже не смог успокоиться. Когда спустя некоторое время Краснопевков с бумагами в руках появился в канцелярии Герольдии, Гриневич поднялся со своего рабочего места и, подойдя к нему, дал пощечину на глазах у шести служителей.

О неслыханном «преступлении чинопочитания и подчиненности», к тому же имевшем место в помещении одного из высших органов государственной власти, доложили недавно вступившему на престол императору Николаю I. Он распорядился судить Гриневича «по всей строгости законов».

Расследовавшая дело Санкт-Петербургская палата уголовного суда пришла к выводу, что факт оскорбления подчиненного со стороны начальника, «по непризнанию Краснопевкова и по небытности при том свидетелей», остается недоказанным. Поступок Гриневича, напротив, признавался им самим и удостоверялся показаниями очевидцев.

В результате молодого человека приговорили к лишению чина и отдаче в солдаты. Правительствующий Сенат, утверждая приговор, дополнительно ужесточил наказание, к нему добавили лишение дворянства.

Впрочем, сначала Гриневичу повезло. Пока шло разбирательство инцидента, в Московском Кремле состоялась коронация Николая I. В ознаменование события 22 августа 1826 года издан манифест «О милостях и облегчениях разным состояниям»: согласно первому пункту, всем состоящим под следствием и судом «по делам, не заключающим в себе смертоубийства, разбоя, грабежа и лихоимства» даровалось полное прощение.

Титулярный советник Гриневич подпадал под действие манифеста, и Сенат распорядился сообщить об этом Палате уголовного суда. Но затем маятник качнулся в другую сторону.

Обер-прокурор (глава Департамента Сената), уполномоченный переслать подписанное сенаторами определение об освобождении Гриневича, по каким-то причинам задержал его отправление. За это время Николай I «высочайше повелеть соизволил», чтобы объявленная амнистия не распространялась на гражданских чиновников, виновных в «ослушании и дерзости противу начальства». Поскольку Антон Гриневич на тот момент еще оставался под арестом, сенаторы посчитали, что прежний приговор остается в силе.

Последнее слово оставалось за государем. Николай Павлович рассмотрел записку о деле Гриневича летом 1827 года в Царском Селе. Взвесив все аргументы, он заявил, что Краснопевков тоже несет определенную долю ответственности за случившееся: «Начальник, имея право и обязанность взыскивать строго за упущения, не должен никогда выходить из пределов пристойности, честь подчиненного оскорбляющих».

Дело было приказано пересмотреть в Сенате с учетом «обстоятельств совершения преступления». На это ушел еще целый год, на протяжении которого титулярный советник Гриневич продолжал находиться под стражей.

Летом 1828 года сенаторы вынесли окончательное определение и… остались при прежнем мнении. Хотя при «внимательном исследовании» выяснилось, что грубое обращение с подчиненным со стороны Краснопевкова действительно имело место (что подтвердил даже герольдмейстер Антон Криденер), а в некоторых делах Герольдии обнаружились «значительные упущения», на которые указывал Гриневич.

Более того, отягчающим обстоятельством Сенат посчитал то, что Гриневич ударил Краснопевкова не «в пылу оскорбления», а значительно позже, когда начальник появился в канцелярии.

В итоге сенаторы не нашли возможным хоть как-то облегчить участь подсудимого. На этот раз Николай I согласился с их мнением. Дальнейшая судьба отданного в солдаты Антона Гриневича остается неизвестной. Что касается Василия Краснопевкова, то на его положении инцидент с оплеухой никак не отразился. Он сохранил пост товарища герольдмейстера, а в конце 1828 года «высочайше пожалован» дворянским гербом.

Семейственности – нет!

Необычное происшествие случилось в Санкт-Петербургском университете в один из декабрьских дней 1865 года. Был лекционный час, когда инспектор вдруг услышал шум, доносящийся из аудитории физико-математического факультета. Он поспешил туда и увидел, что группа студентов пытается сорвать лекцию. Заметив, как ему показалось, зачинщика беспорядков, инспектор приказал тому следовать за собой…

Сорванную лекцию проводил 32-летний доцент физико-математического факультета Роберт Ленц, сын выдающегося российского физика, одного из основоположников электротехники академика Эмилия Христиановича Ленца, имя которого знакомо каждому школьнику по закону Джоуля-Ленца, описывающему тепловое действие электрического тока.

Роберт Ленц окончил Петербургский университет со степенью кандидата математических наук, затем стал магистром физики, а в 1865 году избран доцентом физико-математического факультета. Видимо, не обошлось без покровительства отца, который являлся более двух десятилетий деканом этого факультета, а затем, в середине 1860-х годов, занимал должность ректора университета. Неудивительно, что часть студентов посчитали, что Ленца назначали не по заслугам, а по степени родства. Иными словами, их возмутила «семейственность» в научном учреждении – и они решили открыто продемонстрировать свое несогласие.

Итогом и стала обструкция, устроенная ими на лекции по физике. После этого группа недовольных слушателей ушла с занятий, а Роберт Ленц нашел в себе силы изложить оставшимся учебный материал до конца. Вместе с тем студенческая эскапада произвела на него столь сильное впечатление, что он даже обсуждал с попечителем Петербургского учебного округа Иваном Давыдовичем Деляновым возможный уход из университета.

Однако тот заверил Ленца: «Ни Совет университета, ни начальство не потерпят, чтобы несколько мальчиков, прикрываемых массою, могли безнаказанно оскорблять преподавателя».

Отдуваться за всех недовольных пришлось студенту 3-го курса Сергею Неклюдову, некстати попавшемуся на глаза инспектору. На следующий день после скандальной лекции правление Петербургского университета постановило предать его университетскому суду. Его ведению, согласно «Общему уставу Императорских Российских университетов», утвержденному Александром II в июне 1863 года, подлежали дела о нарушении порядка в учебном заведении, а также разрешение споров между студентами и преподавателями. Состоял суд из трех ежегодно избираемых в его состав профессоров.

Были заслушаны показания инспектора, объяснения Неклюдова, а также заявления четырех свидетелей из числа слушателей физико-математического факультета. В числе последних оказался известный в будущем революционный деятель, один из авторов первого русского перевода «Капитала» Герман Лопатин, в то время учившийся курсом старше Неклюдова.

Судьи под председательством профессора-правоведа Ивана Андреевского пришли к выводу: хотя Сергей Неклюдов не участвовал в обструкции на лекции, однако «не принял никаких стараний к ослаблению или предупреждению беспорядка, что обязан был сделать как студент 3-го курса, долженствующий показывать пример». Кроме того, они отметили, что отличнику Неклюдову надлежало быть заинтересованным в «сохранении порядка на лекции и вообще тишины в университете». Ему также не следовало принимать участие в «крике», поднявшемся при появлении инспектора в аудитории.

В итоге Неклюдова признали виновным и на основании действующих правил о взысканиях – подлежащим исключению из вуза. Однако члены суда приняли во внимание блестящие результаты, показанные им в Первой петербургской гимназии, которую он окончил с золотой медалью, и в университете. Учли и то обстоятельство, что Неклюдов беспрекословно повиновался инспектору, а также безукоризненно вел себя на суде.

Посчитав, что исключение способно повредить столь «прекрасно начатому» жизненному пути, суд решил не выгонять юношу из вуза, а ограничиться его недельным арестом. Одновременно инспектору студентов указали, в случае возникновения подобных ситуаций – выявлять главных виновников беспорядков, «не ограничиваясь случайной схваткой одного из участников».

Попечитель Петербургского учебного округа Делянов остался крайне недоволен приговором, он показался ему слишком мягким. В архивном деле сохранилась его записка: «По мнению моему, открыл рот, так и виноват, разве будет положительно доказано, что открыл его для того, чтобы прекратить беспорядок». Однако приговор университетского суда пересмотру не подлежал…

Любопытно, как сложились судьбы участников этой истории.

Роберт Ленц продолжил преподавать в университете. Впоследствии он получил степень доктора, стал заслуженным профессором. Таким образом, доказал, что не только протекция отца была основанием для его удачной научной карьеры. Отдав более сорока лет науке, он приобрел известность не только как физик, но и как организатор международных полярных станций, член Русского географического общества, управляющий Экспедицией заготовления государственных бумаг.

Его «оппонент» Сергей Неклюдов окончил физико-математический факультет, затем поступил на юридический, получил степень кандидата права. В течение 36 лет состоял почетным мировым судьей, занимался адвокатской практикой. На рубеже XIX–XX веков выступил одним из организаторов земского движения, входил в состав «Союза 17 октября», был членом Государственного совета.

Иван Делянов в 1882 году назначен министром народного просвещения. При нем подготовлен и введен в действие новый Университетский устав, среди прочего отменявший само существование университетского суда, решением которого по делу Неклюдова Иван Давыдович был так недоволен…

Копеечный налет

«Швейцар главного подъезда Александр Максимов, собиравшийся уже запирать двери, в недоумении вышел навстречу. “Руки вверх!” – раздался окрик одного из шайки, лицо которого было покрыто сетчатой маской. Перед Максимовым блеснули пять револьверов». Так «Петербургская газета» описывала детали вооруженного нападения на Императорский Лесной институт (ныне – Лесотехнический университет). Удивительное по своей дерзости преступление случилось 5 сентября 1906 года.

По вечерам в Институтском переулке, где расположено учебное заведение, бывало многолюдно: здесь любили неспешно прогуливаться жители Лесного – любимого дачного предместья. Зная об этом, налетчики (их было не меньше двух десятков) двинулись к главному корпусу со стороны менее оживленной Малой Спасской улицы (ныне – ул. Карбышева). Время рассчитали точно, на место банда прибыла ровно за 15 минут до 22:00, когда двери вуза закрывали на замок. Первым делом громилы захватили сторожа Осипа Петрова, дежурившего у цветников против центрального входа, и отняли у него свисток. Затем направились прямиком в вестибюль, где их встретил швейцар Максимов. Его обыскали и вместе со сторожем заперли в небольшой комнате возле лестницы, служившей «телефонной» (здесь преступники немедленно перерезали провода).

После этого налетчики поднялись на второй этаж, отперли канцелярию и, опустив шторы, приступили к «работе».

И тут шайку ждало разочарование. Взломав ящики большого письменного стола, они обнаружили всего лишь 50 копеек мелочью… Взгляды бандитов с надеждой устремились на металлический сундук с несколькими секретными замками.

«Толстая крышка сундука перепилена поперек так чисто, как будто она из картона, – сообщал журналист, позже побывавший на месте преступления. – Затем обе половинки выломаны вместе с замками и пружинами».

Можно представить себе отчаяние налетчиков, когда и там не оказалось чаемых денег! Встроенный в стену несгораемый шкаф с 16 запорами и замками усилиям грабителей не поддался. Его крушили ломами, подбирали отмычки – все без толку.

Проведя в институте два часа, шайка покинула его с пустыми руками. Перед тем как ретироваться, бандиты строго приказали запертым служителям «не подавать голоса ранее, чем через 15 минут». Те не послушались и, выломав окно в телефонной комнате, покинули свою темницу. Но банды уже след простыл, в саду нашли шляпу одного из грабителей, а на пороге подъезда – ключ от канцелярии.

Ночью в учебное заведение прибыли полицейские, отдавшие должное организованности налетчиков. Особых примет свидетели не запомнили, бандиты, по их описаниям, выглядели лет на тридцать, «рабочего типа», некоторые в шляпах, другие в картузах… С арестованными обращались вежливо, силы не применяли, одалживали папиросы.

Сразу возникли подозрения, что подготовка налета не обошлась без сотрудников или студентов института, слишком уж хорошо воры ориентировались в планировке главного корпуса.

Самое любопытное, что каких-либо сведений о результатах официального расследования обнаружить не удалось. Рискнем предположить, что, невзирая на вопиющую дерзость инцидента, расследование попросту спустили на тормозах… и на то имелось сразу несколько причин.

Напомним: на 1906 год пришелся пик революционного терроризма в Российской империи. Число жертв среди чиновников и обывателей, оказавшихся «не в том месте», исчислялось сотнями (всего за несколько недель до визита грабителей в Лесной институт эсеры взорвали дачу премьер-министра Петра Столыпина на Аптекарском острове). Ущерб, нанесенный казне экспроприациями, составлял десятки тысяч рублей. Да и «обычный» бандитизм никто не отменял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.