Полная версия

Зачем рубль на войне?

Однако гибель в окружении подразделений полевого отделения № 930 не означала, что вкладчики, доверившие им свои средства, все потеряли. Те бойцы и командиры, кому удалось вырваться из кольца и сохранить вкладные книжки, без каких-либо проволочек получали по ним деньги в пределах остатка. Уже к 1 августа 1942 г. только по системе ПК № 1606 им было выплачено со вкладов свыше 120 тыс. руб. Деньги военнослужащим 2 Ударной армии выдавались также и другими стационарными и полевыми учреждениями Госбанка, о чем поступала информация из разных районов страны. Система работала четко, обеспечивая интересы военнослужащих, благодаря ее продуманности и наличию проверочных ведомостей остатков по лицевым счетам в тыловых структурах Госбанка.

Даже в тех случаях, когда военнослужащие утратили вкладные книжки и не могли подтвердить остаток, принимались меры по восстановлению лицевых счетов на основе проверочных ведомостей на 1 июня 1942 г. и алфавитных книг вкладчиков. Номера утраченных вкладных книжек брались на специальный учет и помещались в соответствующие списки с целью предотвращения возможных злоупотреблений (а такие попытки бывали) или возврата в полевые учреждения для решения вопроса о выплате денег вкладчикам или их законным наследникам.

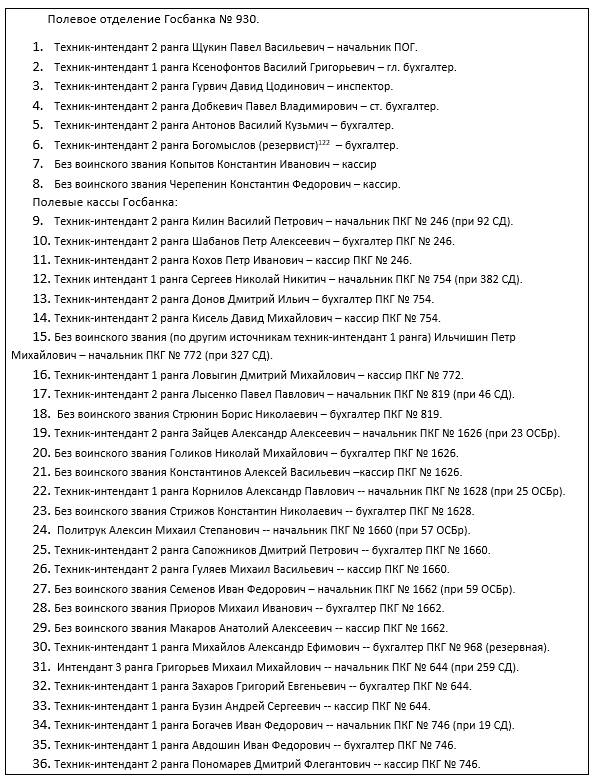

К сожалению, название 2 Ударной армии в современных публикациях упоминается в основном в связи с фамилией ее командующего, запятнавшего себя предательством. Мне бы хотелось хоть немного восстановить справедливость и вернуть истории имена сотрудников полевых учреждений Госбанка СССР, входивших в состав этой армии, с честью и до конца выполнивших свой воинский долг. Не так давно удалось обнаружить этот скорбный список и снять с него гриф секретности:

Как указал в своем письме №004343 от 21 ноября 1942 г. начальник отдела кадров Волховского фронта полковник Корягин, «данных о судьбе указанных лиц начсостава в Отделе кадров не имеется, и они считаются пропавшими без вести по фронту в июне 1942 г.»

В уже цитированном мною рапорте № 168сс от 22 июля 1942 г. начальника ПК № 1606 Малахова указывается, что по полевой кассе №772 «размеры потерь денежной наличности, отчетности и документов до сего времени установить не представилось возможным за отсутствием лиц, могущих подтвердить действительные потери».

Трудно сказать, удалось ли в дальнейшем найти какие-либо сведения на этот счет руководству фронтовой полевой конторы, однако через много лет были опубликованы воспоминания старшины 1102-го полка 327 стрелковой дивизии Дмитрия Вуколовича Шапошникова: «22 июня [ 1942 г.] я видел, как солдаты комендантского взвода во главе со старшиной У. Агибаловым сжигали деньги, облигации, документы [выделено мною – С.Т.]»122.

Сегодня невозможно точно сказать – были ли это деньги и облигации из фондов финансового отделения соединения или полевой кассы. Однако весьма примечательно то обстоятельство, что уже 30 июня 1942 г. упоминавшийся выше ст. инспектор В.М. Щелкунов беседовал с начфином 1102 стр. полка Дьяковским, который ничего ему об этом факте не сообщил. Начфин только подтвердил, что сотрудники ПКГ № 772 из окружения не вышли. Следовательно, есть весьма веские основания полагать, что независимый очевидец говорил именно об уничтожении ценностей полевого банка, а не финансового отделения соединения. Прояснить эту ситуацию мог бы старшина комендантского взвода 1102 полка Устин Иванович Агибалов, но он погиб при выходе из окружения.

Да, фамилия командующего армией, в которой служили и упомянутые в этом разделе, и тысячи других солдат и офицеров, была Власов, но они не были «власовцами» – ни по духу, ни по совести. Это были настоящие солдаты, даже те, кто не успел пройти аттестацию и получить воинское звание. А трагедия в Мясном Бору и сегодня остается одной из наиболее кровавых страниц в истории Великой Отечественной войны.

Деньги любят счет. Даже в войну.

Какими же средствами располагали бойцы и командиры Действующей армии? Судя по задаваемым вопросам и публикациям, эта тема и сегодня интересует общественность. Мне удалось составить определенное представление по данному предмету, хотя сведения в доступных мне источниках весьма фрагментарные. Как я уже упоминал, рядовой пехоты Действующей армии получал 17 руб. в месяц. В 1942 г. размер денежного содержания старшего офицерского состава был повышен. Например, оклад по должности начальника штаба полка, бригады, дивизии, корпуса составлял с 01.12. 1942 г. 1300, 1500, 1900, 2200 руб. соответственно (интересно, что оклады устанавливались личным приказом И.В. Сталина)123.

Заметно больше стали получать и младшие офицеры. Как вспоминает офицер армейской разведки Иван Федорович Кружко, в мае 1942 г. первое офицерское жалованье составило 1500 руб., «включая какие-то «подъемные». Ну, что это за доплаты мы уже знаем – один оклад. Так что вполне можно утверждать, что в 1942 г. в основном произошло становление системы обеспечения денежным содержанием военнослужащих.

Итак, из чего складывался заработок офицера Красной армии? «Должность завделами-казначея по зарплате приравнивалась к командиру взвода. Должностной оклад 600 руб., – со знанием дела рассказывает лейтенант интендантской службы Валентин Иванович Арбатский (1912 – 1986). – Этот оклад я получал все время, пока был в тылу на формировке. По прибытии на фронт в Действующую армию офицерам и всему личному составу в истребительно-противотанковых частях выплачивался двойной оклад и 25% полевых денег. Кроме того, сверх двух лет службы на должностях офицерского состава выплачивалась процентная надбавка за выслугу лет: за 2 года – 5%, за 5 лет – 10%, за 10 лет – 15% и т.д. до 30%. Я за выслугу лет стал получать в конце 1944 года…

Так что деньгами нас не обижали. Половину денег я высылал по аттестату матери, остаток расходовал в военторге. Остаток – это за минусом подоходного налога и удержаний по займу… По правде сказать, деньги на фронте расходовать было негде. Все оставляли себе самую малость, больше посылали домой или зачисляли во вклады»124.

Молодец, Валентин Иванович. Все толково разъяснил. И не только, как начисляли, но и на что тратил. Вот что значит иметь дело с настоящим финансистом – профессионалом своего дела.

Ну, а на что в основном мог потратить в военторге (более подробный разговор об этой структуре у нас впереди) деньги молодой офицер? Увы, ответ банален. «Во время войны продавали, при части у которой имелся военторг, в основном спиртоводочные товары. К каким-то праздничным дням – давайте деньги, вам принесут»125, – рассказывает офицер-артиллерист Виктор Александрович Вахутин.

Полагаю, у многих возникнет вопрос: а что это за должность такая завделами-казначей, да еще офицерская? Да, обычно младший лейтенант или, в крайнем случае, старшина-сверхсрочник. И должность эта появилась неспроста. Дело в том, что со временем стало ясно, что без штатного офицера-финансиста нельзя обойтись не только в батальоне, но и в отдельной роте. А таких подразделений было немало: автомобильные, гужевые, саперные, медицинские, связи, ремонтные, дорожные, банно-прачечные и т.д. Ну и штрафные, наконец. Необходимо было своевременно выплачивать оклады, фронтовые надбавки, премии за разные виды деятельности. И вот, чтобы обеспечить этот важнейший фактор повышения эффективности работы подразделений и были введены должности завделами-казначея. Как по мне, это еще одно доказательство того значения, которое придавалось высшим командованием Красной армии своевременному финансовому обеспечению личного состава Действующей армии.

К сожалению, параллельно в стране продолжался и стремительный рост цен на все товары первой необходимости. По сравнению с довоенным периодом цены вольного рынка (даже в официальных документах появился этот термин) выросли в среднем в 18 раз (наивысшая точка была достигнута в январе 1943 г.). Однако по отдельным группам товаров этот показатель был еще выше: цена муки, например, в Саратове превысила довоенную в 90 раз, в Уфе – до 30 раз. Но цены на товары по карточкам (карточные цены) не повышались, кроме как на водку (поднимались трижды и составили 655% от довоенной цены), в среднем вдвое подорожали табак и парфюмерия (всего этот источник дал бюджету дополнительно за войну около 45 млрд руб.)126.

«Буханка хлеба и бутылка водки стоили одинаково – 400 рублей»127, – рассказывает о ценах военной поры на рынке в Саратове командир-танкист Константин Николаевич Шипов. И это не предел – в других местах еще дороже.

Что и говорить, тяжело было всем: и военным, и гражданским. Я не буду здесь повторять всякие недоразумения, типа «при Сталине не воровали». Пусть об этом скажут правду фронтовики. Им ли не верить?

В запасном «полку плохо кормили. И плохо, это еще ничего не сказать, – вспоминает офицер-танкист Н. Н. Борисов. – Мало того, что 7-я норма сама по себе скудная, так ведь еще и с кухни и налево, и направо уходило…»128.

Увы, к сожалению, как видим, присутствовало и воровство. Куда уж без этого. Страдала этим недугом и система военного снабжения от роты до армейских складов. «Во всех инстанциях, сколько-нибудь, да украдут. Полностью до солдата ничего не доходит. А у нас, как ни странно, воровать некому»129. Ну, это у штрафников, где служил уже известный нам офицер-пехотинец Е. А. Гольбрайх, там не забалуешь.

Что и говорить, время было голодное, особенно бедствовали те, кому пришлось покинуть родные места. Тысячи эшелонов с заводским оборудованием, станками, материалами, в сопровождении целых трудовых коллективов с семьями перебазировались вглубь страны, подальше от линии фронта, вне радиуса действия немецкой авиации. Составы медленно ползли на Восток, пропуская встречные с войсками, перебрасываемыми к фронту с Дальнего Востока и Средней Азии.

Страдали в дороге эвакуируемые, особенно женщины и дети, неимоверно. Система продовольственного обеспечения, особенно на железнодорожных станциях, практически отсутствовала, но привокзальные рынки функционировали вовсю, и выкручивались, как могли. Как вспоминал уже знакомый нам выпускник Харьковского авиационного института Аполлон Яковлевич Мариненко, при перевозке сотрудников завода № 21 с семьями в эшелоне в теплушках бедствовали очень сильно. Сначала распродали или обменяли на продукты личные вещи. А потом пришлось и приворовывать: «На какой-то промежуточной станции нам прицепили платформу, на которой был свинец, литые чурки. Рыбакам всем свинец нужен. И вот мы таскали этот свинец и сбывали с рук»130. Конечно, инженеры сильно рисковали: стратегический материал, а в условиях войны… Но если у тебя голодные дети… Кто осудит? Я не берусь.

Не менее трудно приходилось и военным. По воспоминаниям летчика-истребителя А. Ф. Хайла, в начале 1943 г. следовали они из Средней Азии в штаб ВВС в Москву. Поезда шли неспешно. А как выживали? «Кур ловили – голодные были,.. соль продавали, которую в районе Аральского моря набрали. Стакан соли стоил 50 рублей»131.

Сложная ситуация на фронте и в тылу ставила новые задачи перед системой полевых учреждений Госбанка СССР, которая, несмотря ни на какие трудности, уверенно развивалась и повышала эффективность своей работы.

В июле 1942 г. руководством Госбанка СССР было принято решение усилить уровень защищенности вкладов военнослужащих от возможных хищений и попыток снятия средств, несанкционированных владельцами счетов. Особое внимание обращалось на недопустимость всяческих исправлений и подчисток. Категорически запрещалось оформление подписями и печатями незаполненных вкладных книжек для приема новых вкладов [п. 8]132. Делалось это с целью исключить возможность открытия фиктивных счетов на подставных лиц. Не секрет, что ввиду крайне ограниченного числа сотрудников (3–4) человека на дивизию, а иногда и корпус начальники ПКГ передавали оформленные книжки начфинам частей, чтобы те самостоятельно вносили в них фамилии новых вкладчиков. Вкладная книжка оставалась у военнослужащего, а документы на нового вкладчика возвращались в полевую кассу. Офицеру не надо было ехать в полевой банк, что, конечно, было не очень просто в боевых условиях, и он мог прямо из своей части через начфина управлять своим счетом, давая распоряжения о переводе средств по своему усмотрению и т.д. Так, безусловно, было проще и удобнее всем. Но это же создавало лазейки для возможных ухищрений, ибо сотрудники ПКГ лично не видели своего клиента и не общались с ним, а также не могли проверить подлинность проставленных им подписей. И хотя в делах мне не приходилось видеть каких-либо доказательств, что попытки подобных махинаций имели место, исключить их было невозможно.

С этой же целью данным указанием было установлено, «что работники полевых учреждений Госбанка не могут состоять вкладчиками в том полевом учреждении Госбанка, в котором они состоят на службе» [п.10].

Поскольку система вкладов стала единой и получить свои деньги клиент мог в любом учреждении Госбанка, как стационарном, так и полевом, а не только в том, где был открыт счет, то были введены дополнительные меры защиты. Т.е. теперь вкладчик, прибыв в командировку или в отпуск, мог в любом отделении или кассе Госбанка получить наличные деньги, как в Действующей армии, так и в любой точке СССР в тылу. Нам, избалованным системой быстрых платежей (СБП) Банка России, сегодня трудно представить проблему получения со своего счета наличных, которая существовала в те годы.

В качестве дополнительной меры защиты были введены «переводные ключи к остатку по вкладу». Теперь, например, крайне сложно было попытаться получить дополнительные деньги сверх остатка по счету, хитро превратив 250 руб. в 2500. Увы, таких примеров было предостаточно. Уж больно заманчиво представлялось получить наличные сегодня и сейчас. И потратить их по своему усмотрению. Дальше пройдет, как минимум, несколько месяцев пока проведут сверку, разберутся, что и как. А ты уже на фронте, перевелся в другую часть, а однофамильцев твоих много. Связи нет. Ищи свищи ветра в поле. Да никто, как теперь выясняется, особо и не искал, кроме как сами сотрудники Госбанка, которым приходилось из собственного кармана покрывать недостачу. Милиция, прокуратура и особые отделы такими делами, как правило, занимались крайне неохотно – прошляпили, сами разбирайтесь.

Так в чем же заключались эти самые «переводные ключи»? Давайте, сразу перейдем к практическом примеру.

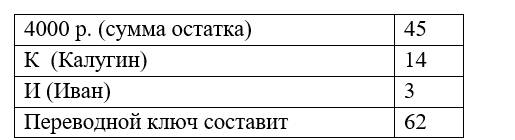

Итак, после совершения операции по вкладу некоего Ивана Калугина выведен остаток 4000 руб. Переводной ключ в данном случае представит сумму следующих слагаемых:

Просто и понятно.

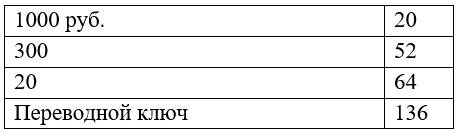

Но если остаток по вкладу более сложное число – 1320 руб.

Тогда:

Ну, с фамилией и именем все уже и так понятно.

Естественно, цифры брались не с потолка, а из специальных таблиц, которые рассылались по всей системе Госбанка и время от времени, например, раз в квартал менялись133. Поскольку эти сведения шли под грифом «совершенно секретно», то доступ к ним имел крайне ограниченный круг лиц. А разглашение сведений, составляющих государственную тайну, тогда каралось крайне жестко. Естественно, все вышеуказанные преимущества, способствовали увеличению популярности вкладных операций среди офицерского состава.

Наработки первого периода войны были закреплены в «Инструкции по ведению операций в полевых учреждениях Государственного Банка СССР», утвержденной в октябре 1942 г. Правлением Госбанка СССР (№227).

«Полевые учреждения Госбанка осуществляют кассово-расчетное обслуживание войсковых частей и учреждений Действующей Красной Армии, кассово-расчетное обслуживание полевых почтовых учреждений, кредитно-расчетное обслуживание полевых военторгов и ведут операции по приему и выдаче вкладов военнослужащих», – так были сформулированы задачи полевых учреждений в указанном нормативном документе. Отдельный раздел инструкции был посвящен вкладным операциям. Не будем рассматривать весь процесс осуществления указанных операций. Остановимся на главном, а именно:

«Прием средств во вклады военнослужащих полевыми учреждениями Госбанка производится как наличными деньгами, так и по их поручению [здесь и далее в документе выделено мною – С.Т.] безналичными перечислениями из причитающегося им денежного содержания». (п. 136).

«…Взнос денег во вклад может быть произведен как лично вкладчиком, так и по его поручению любым гражданином без личной явки вкладчика». (п.137).

«Полевые учреждения Госбанка открывают каждому вкладчику отдельный лицевой счет и выдают на руки заверенную подписями и гербовой печатью вкладную книжку». (п.138).

«Начальники финансовых органов войсковых частей, как правило, до выдачи денежного содержания опрашивают военнослужащих начальствующего состава о суммах, которые они хотят из причитающегося им месячного денежного содержания поместить во вклад в полевое учреждение Госбанка, путем безналичного перечисления». (п. 145).

«Полевое учреждение Госбанка, ведущее лицевой счет вкладчика, может, по поручению вкладчика, производить переводы денег со вклада третьему лицу… Если сумма почтовых расходов должна быть списана со вклада, об этом вкладчиком в заявлении должно быть сделано указание». (п. 149).

Я привел столь обширные выписки из вышеуказанной инструкции вот по какой причине. В последнее время в некоторых средствах массовых коммуникаций, в первую очередь в интернете, появились утверждения о том, что во время Великой Отечественной войны вклады в полевых учреждениях открывались всем без исключения военнослужащим, независимо от их желания. При этом авторы подобных публикаций ссылаются на якобы существующий приказ № 84. К этому вопросу мы еще вернемся. А пока давайте разберемся с одним очень важным для понимания сути вопроса документом.

Чем же подтверждалось наличие вклада в полевом банке? Уже в 1941 г. любой военнослужащий мог вносить деньги в полевую кассу. Ему на руки выдавалась специальная «расчетные книжки на вклад», внешне очень напоминавшая еще недавно бывшую в ходу сберегательную книжку.

Что касается вкладной книжки образца 1943 г., которая выдавалась полевыми учреждениями Госбанка при открытии счета, то она была разработана «в целях создания больших удобств для вкладчиков военнослужащих, упрощения работы в полевых учреждениях Госбанка, а также усиления контроля за подлинностью записей во вкладной книжке… [Она] значительно удобнее для хранения, по ней вклад может быть переоформлен в другом полевом учреждении без замены вкладной книжки, в новой вкладной книжке увеличено количество талонов-ордеров»134.

Во вкладной книжке нового образца отсутствовали данные о воинском звании и служебном положении военнослужащего. Указывались только фамилия, имя, отчество вкладчика, номер полевой почты и части, при которой действует полевое учреждение, а также содержался образец его личной подписи. Имелась отдельная графа, в которой делалась отметка о завещании вклада, если военнослужащий пожелает воспользоваться этим правом. Эти сведения, а также записи об операциях (суммы взноса, выдачи и остатка по вкладу), процентном доходе дублировались в карточке лицевого счета вкладчика, которая хранилась в полевой кассе. В книжке были предусмотрены 10 бланков талонов-ордеров, по которым владелец счета имел возможность получить наличные в любом полевом или стационарном учреждении Госбанка СССР. Для экономии времени военнослужащих, особенно тех, кому был предоставлен краткосрочный отпуск с фронта, в феврале 1943 г. заместителем председателя Правления Г.В. Перовым135 по системе Госбанка СССР была направлена телеграмма, в которой предписывалось «операции по вкладам военнослужащих во всех полевых и стационарных учреждениях Госбанка производить вне очереди. Извещения об этом должны быть вывешены во всех учреждениях Госбанка». Конечно, это привлекало новых вкладчиков, поскольку очереди военного времени действительно требовали большой выдержки и терпения, особенно когда время отпуска измерялось буквально часами.

Как видим, вкладная книжка содержит только минимум данных, необходимых для обслуживания вкладчика и защиты его интересов. В случае смерти военнослужащего вкладная книжка должна была передаваться командованием части в ближайшее полевое учреждение для исполнения завещательного распоряжения вкладчика, розыска лица, которому он завещан. Таким образом Государственный банк отвечал исключительно за сохранность вклада военнослужащего в случае, если он был открыт. Извещать же семью погибшего офицера, в соответствии с приказом НКО № 214, должно было его непосредственное командование136.

Сами вкладные книжки были документами строгой отчетности и за их утрату жестко спрашивали. Так, как отмечалось в одном из актов ревизии, в подотчетном полевой конторе № 130 полевом отделении № 25 была «утеряна одна незаполненная вкладная книжка нового образца с печатью и подписями отделения». В итоге начальник полевой конторы был понижен в должности, как не обеспечивший руководство подчиненного ему подразделения. От сотрудников полевых банков требовали пунктуального выполнения нормативных документов, регламентирующих вкладные операции. С этой целью летом 1943 г. в системе полевых учреждений Госбанка СССР была проведена масштабная проверка знаний положений инструкции № 227137 всеми сотрудниками, причастными к работе со вкладчиками. Указанная мера была во многом продиктована тем обстоятельством, что к тому времени в силу различных причин значительно обновился личный состав полевых учреждений, сократилось количество профессиональных банковских работников с довоенным опытом. Если проверяющие выявляли «поверхностное» знание указанного документа, то ставился вопрос о «возможности использования сотрудника в занимаемой должности». В первую очередь внимание полевых банкиров обращалось на необходимость точного оформления карточек лицевых счетов, вкладных книжек, а особенно завещательных распоряжений, полноте фиксации необходимых для розыска наследников данных. Сделать это во фронтовых условиях было крайне сложно, поскольку 2 – 3 штатных сотрудника полевой кассы, обслуживавшей дивизию, а иногда и корпус, не всегда могли лично встретиться с каждым вкладчиком. Как правило, заявления на открытия вкладов и перевод средств передавались через начальников финансовых служб. Однако это никак не снимало с сотрудников полевых учреждений ответственности за точное соблюдение всех банковских положений. Более того, руководство Госбанка СССР требовало от полевиков регулярных «выходов работников касс в войсковые части»: «Опыт работы полевых учреждений Госбанка показывает, что высоких результатов добиваются лишь те полевые учреждения, которые повседневно связаны с войсковыми частями, регулярно инструктируют и помогают начфинам непосредственно в частях»138.

Строго спрашивали за любую мелочь в оформлении банковских документов. Вот выписка из приказа по итогам ревизии одной из полевых касс: «На лицевом счете №……17 нет подписи вкладчика». И далее: «Оформление первичных документов, учет и контроль операций производить повсеместно в полном соответствии с инструкцией № 227. Ни в коем случае не допускать отступлений от инструкции и ослабления контроля с тем, чтобы создать устойчивую образцовую постановку работы по учету и отчетности… Строго следить за ходом безналичных расчетов по денежному содержанию в в/частях, привлекать во вклады только свободные средства личного состава, не допуская механического зачисления денежного содержания во вклады, с одновременным получением таковых по доверенностям, с целью искусственного повышения объема безналичных перечислений»139

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Я помню. Интернет-ресурс.

2

Шипов Константин Николаевич (1922 – ?) – родился в семье партийного работника, увлекался хоккеем, футболом, любил петь, мечтал поступить в Бауманку, а пошел в танковое училище, хотя поначалу не хотели брать из-за малого роста. В РККА с 1940 г. А дальше была война.

3

Батиевский Алексей Михайлович (1921 – 2012) – родился в Полтавской области в крестьянской семье. Отец в 1937 г. был репрессирован, но затем обвинения сняли. В РККА с 1940 г. Окончил Ейское военно-морское училище летчиков им. И.В. Сталина, летчик-штурмовик авиации Балтийского флота. Герой Советского Союза с 1945 г.