Полная версия

Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи

Дело Мансурова сложно представить обычной интригой или фантазией конкретного чиновника, потому что трата колоссальных ресурсов на организацию следствия, длившегося на протяжении более девяти лет, и согласование множества деталей между разными бюрократическими ведомствами указывают на то, что власти видели в этом деле нечто большее, чем просто заурядную историю об ишанах, совершающих чудеса и обманывающих простодушных казахов. Другое дело, что эти обстоятельства возникали помимо воли чиновников и поэтому требовали от них определенной и оперативной реакции. В этом отношении управление обширным регионом, простиравшимся от Тобольска на севере до укрепления Верный (современный Алматы, Казахстан) на юге, протекало не без проблем142. Эффективность принятия решений непосредственно зависела от качества получаемой информации и возможностей ее обработки. В канцелярию Главного управления Западной Сибири поступал огромный массив сведений самого различного характера: агентурные данные о политической обстановке в среднеазиатских ханствах и Казахской степи, итоги переписей скота у кочевников, отчеты местных чиновников и др. Кроме этого, накапливалось большое количество дел, связанных с жалобами и петициями местных мусульман143. Конечно, каждый случай требовал определенного и особого внимания. Однако характер текущей конъюнктуры и политическая динамика, связанная с продвижением империи вглубь Средней Азии, требовали оперативных действий. Не имея времени и ресурсов для проверки и перепроверки разных сведений, власти часто вынуждены были принимать радикальные меры, полагаясь на свое доверие к конкретным информаторам144, административное чутье и другие субъективные факторы.

В 1852–1853 годах в канцеляриях разных бюрократических ведомств появляется сразу несколько петиций и жалоб мусульман, касающихся деятельности «иностранных ишанов» в Казахской степи. Одно из них – это прошение имама города Кокчетава Мифтахэтдина Хабибуллина, поданное в январе 1852 года в ОМДС. В этой бумаге татарский имам жаловался на действия местного казаха Кенжебулата Айбарова, который якобы привлек на свою сторону «иностранных ишанов», чтобы те убедили казахов выбрать его имамом. Считая себя единственным законным представителем ОМДС (то есть указным муллой) в здешних краях, Хабибуллин, прекрасно ориентируясь в текущей политической конъюнктуре, уже в другой бумаге, адресованной в Пограничное управление Сибирскими казахами, заявлял, что действия Айбарова могут привести к «расколу среди киргизского народа» и спровоцировать «против государства нашего волнения»145. Этот конфликт был достаточно заурядным явлением, когда мусульмане использовали имперскую политическую риторику о суфизме и изъяны бюрократической системы (коррумпированность, делопроизводственную рутинность, отсутствие эффективной системы взаимодействий между разными инстанциями146 и т. д.) в качестве ресурса для борьбы за власть и влияние в местных сообществах147. Возможно, что это дело и не привлекло бы какого-то повышенного внимания, так как подобного рода дрязги среди мусульман уже не сильно удивляли чиновников148. Однако некоторое время спустя у этой истории появились новые, более резонансные обстоятельства. Ключевую роль здесь сыграла жалоба волостного правителя Сиван-Киреевской волости Кушмурунского округа Итемира Барлубаева, поступившая в канцелярию Западно-Сибирского генерал-губернатора Гасфорта в октябре 1853 года. Казахский чиновник сообщал о появлении в здешнем округе «проповедника» (в данном случае ишана. – П. Ш., П. С.) и ташкентского купца Мухаммада Шарифа Мансурова, который «распространяет какое-то новое учение»149. Пытаясь разобраться с тем, кто такой Мансуров, Гасфорт натолкнулся и на другую историю. ОМДС информировало чиновника, что в канцелярии этого учреждения хранится прошение казаха Кокчетавского округа Байбуры Малкарова. В этом прошении Малкаров жаловался на местного ишана Майлыбая, который якобы проповедует «новое учение, несообразное с духом магометанства»150. Такой массив фрагментарной и в то же время политически злободневной с точки зрения властей информации вызывал определенный ажиотаж. Прежде всего возник вопрос: связаны ли все эти истории между собой? Сводится ли деятельность «иностранных ишанов» только к оспариванию авторитета ОМДС или она распространяется на более глобальные и актуальные проблемы – такие, как угроза антиколониальных выступлений и распространение мусульманского фанатизма? Ответы на подобного рода вопросы, конечно, требовали определенной ясности и разборчивости, потому что обстановка в контактной зоне между Российской империей и Кокандским ханством продолжала обостряться: поступали всевозможные сведения (главным образом слухи), что кокандские власти стремятся ослабить влияние России на Сырдарье и в Семиречье, организуя беспорядки в Казахской степи, в том числе и с помощью распространения идей об исламском единстве151. Не дожидаясь итогов следствия, Гасфорт объединил истории о «новых учениях» в Казахской степи в один политический нарратив и представил его своему начальству в виде определенных и категорических выводов. 17 октября 1853 года он направил специальную записку в МВД, в которой сообщал, что с некоторого времени в Казахской степи стали появляться ишаны (здесь: магометанские духовные лица. – П. Ш., П. С.), которые «не получили на это право от нашего магометанского духовного начальства». Деятельность этих лиц представлялась политически опасной и требовала, по мнению Гасфорта, немедленных репрессивных мер. Не дожидаясь специальных инструкций из Санкт-Петербурга, генерал-губернатор приказал арестовать ишанов Майлыбая и Мансурова152. Таким образом, мы видим, что информационная паника провоцировала чиновников на крайние меры, которые они принимали, руководствуясь административной инерцией и реакцией на возможные угрозы со стороны суфизма и его харизматичных религиозных лидеров. В случае Гасфорта эти представления основывались в значительной степени на опыте Кавказской войны против имама Шамиля и были перенесены на почву неоднозначного восприятия действительности в Казахской степи и Средней Азии в целом153.

Рассуждая о разных практиках принятия политических решений, мы должны учитывать не только особенности процесса производства знаний – накопление, репрезентация, систематизация, анализ, но и условия для эффективной циркуляции информации. В середине XIX века в Казахской степи между многими стратегически важными для империи объектами все еще не было почтового сообщения154. На оперативность доставки срочных депеш курьером влияли сложные погодные условия и отсутствие надежных магистралей и трактов, соединяющих населенные пункты155. Обычным делом было, когда исполнение важных административных поручений затягивалось из‑за того, что чиновники сталкивались с непредвиденными обстоятельствами казахского кочевого быта и невозможностью эффективного использования местных ресурсов (то есть различных информаторов)156. Поэтому нет ничего удивительного в том, что информация о деятельности Мансурова, поступавшая от местных осведомителей (кочевых казахов, купцов, чиновников), производила эффект слепого пятна. Так, реагируя на предписание Гасфорта от 8 октября 1853 года об аресте Мансурова, Кушмурунский приказ докладывал 7 ноября этого же года, что ишан уже покинул пределы региона и отправился в соседний, Акмолинский округ. Пока омские власти связывались с местными чиновниками, оказалось, что Мансуров снова ускользнул: он уже выехал в Петропавловск.

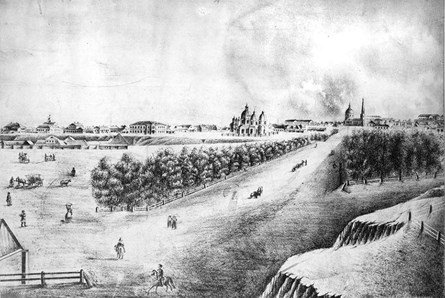

Вид города Омска, 1850 год. Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Алма-Ата, 1961. Т. 1. С. 29

Однако и в Петропавловске ишана не смогли найти. Ответ местного городничего Попова совершенно озадачил Гасфорта: выяснилось, что Мансуров еще весной 1853 года оставил Казахскую степь и отправился за границу, узнав о подозрительной активности имперских властей, связанной с розыском «иностранных ишанов»157. Таким образом, дело о задержании Мансурова и организации следствия приобретало неопределенный характер. С одной стороны, главный фигурант этой истории продолжал оставаться на свободе, легко ускользая от имперской администрации. С другой стороны, сама эта администрация не представляла собой целостной среды, представители которой находили бы взаимопонимание друг с другом и четко координировали свои действия (это касается не только казахских чиновников, но и русских, которые находились при внешних окружных приказах). Поэтому дезинформация о состоянии местных дел могла носить как умышленный, так и неумышленный характер. В одних случаях чиновники внешних окружных приказов могли быть заинтересованы в том, чтобы отвести тень подозрения от своих связей с ишаном и тем самым усыпить бдительность своего начальства в Омске, в других они полагались на сведения своих информаторов буквально и не перепроверяли их, так как такая деятельность требовала неопределенного времени и больших материальных затрат.

Обращая внимание читателя на то, как качество обработки информации влияло на управленческие практики, мы в то же время не должны слишком упрощенно представлять себе роль самих информаторов – например, анализируя их деятельность только через призму бинарной модели: использование имперского управления для защиты своих собственных интересов и интересов местных обществ158 и восприятие своей деятельности в качестве посреднической, преобразующей местный тип знаний в колониальный159. Думая, что информаторы могли легко адаптировать собственный язык и подходы к колониальной системе знаний, мы недооцениваем роль культурного разобщения160. Конечно, многие казахские бии, местные чиновники, муллы могли по-своему понимать смысл административных инструкций, в которых речь шла о каких-то сектах, «новых магометанских учениях» или тайных обрядах, так настораживавших колониальную администрацию, – хотя бы потому, что для местных жителей суфизм представлял собой нечто большее и одновременно с этим нечто меньшее по сравнению с тем, что воображали себе чиновники из Омска и Санкт-Петербурга. Именно поэтому одни казахи могли апеллировать к формальному языку инструкций как к крайнему средству для решения местных конфликтов, другие же стремились игнорировать подобного рода документы, считая, что они не имеют прямого отношения к местным традициям. Интерес здесь представляет история ишана и ходжи Шахи Ахмеда ас-Сабави (1812–1878), который в 1820‑е годы переселился из внутренних регионов Российской империи в Казахскую степь. Поселившись в Аягузском округе, он породнился с представителями племени найманов и стал суфийским наставником для многих местных казахов, татар и башкир. Однако случившийся через некоторое время конфликт с местным старшим султаном (предположительно в конце 1830‑х годов) привел к тому, что ас-Сабави был обвинен в каких-то враждебных действиях против империи, сдан русским властям и сослан в Восточную Сибирь161. В то же время интерес представляют и другие обстоятельства этой истории. Ас-Сабави некоторое время исполнял обязанности казия (мусульманского судьи) в Аягузском окружном приказе162.

Этот пример показывает, что история суфизма в имперском контексте может быть написана по-разному. Если в казахских агиографических источниках роль суфизма, как правило, сводится к сохранению культурных традиций и поддержанию баланса межродовых и общественных отношений, то в имперских нарративах деятельность ишанов, шейхов рассматривается в несколько ином ключе – как катализатор обострения социальных противоречий и источник негативного влияния на развитие местной экономики163. Такое описание, безусловно, содержит различные умолчания. Оно использует технологический инструментарий, адаптированный к той иерархии знаний, которая позволяет государству формировать режимы доверия (regimes of credibility)164. Политизация суфизма, конечно, не вытесняла его на периферию религиозной, общественной и даже политической жизни кочевников, но вместе с этим она создавала условия для формирования новых культурных изменений. Эти изменения отражали не столько эффект сближения (между колонизаторами и колонизируемыми), сколько широкий круг возможностей и стратегий, которые стремилась использовать каждая из сторон для достижения собственных интересов. Воспринимая колониализм в качестве одного из инструментов для решения своих проблем, казахи не сомневались и в эффективности прежних ресурсов. Деятельность ишанов в этом плане играла важную роль в улаживании сложных межплеменных конфликтов165 и обеспечении безопасности движения торговых караванов по бескрайним степным просторам166.

Колоссальное внимание к делу Мансурова, обусловленное контекстом, в котором оно появилось, и информационной паникой, усиливавшей накал политической риторики, конечно, заметным образом отличало его от истории ас-Сабави или каких-то других случаев, по тем или иным причинам не оставивших документального следа в архивах. Динамика следственных мероприятий, слухи об огромном влиянии ишана на мусульман и загадочность его образа не оставляли сомнений, что поимка «преступника» поможет стабилизировать политическую обстановку в Казахской степи. Так или иначе, но неуловимость Мансурова оставалась делом времени или стечения обстоятельств, потому что торговые караваны, с которыми он ходил по Казахской степи, проходили через важные стратегические и административные пункты империи. Пока Мансурову удавалось ускользнуть от имперских властей, был задержан другой фигурант этого дела – ишан Майлыбай. В рапортах некоторых чиновниках он представлялся чуть ли не главным пособником таинственного ташкентского ишана и купца167. Следствие было поручено чиновникам кокчетавского внешнего окружного приказа на том простом основании, что между Омском и Кокчетавом был более удобный тракт (расстояние около 400 км)168, чем между Омском и Акмолинском или Омском и Кушмуруном.

«Плохой» vs. «хороший» суфизм: имперская конструкция и ее протагонисты

Спустя несколько недель после ареста ишана Майлыбая заседатель Кокчетавского окружного приказа В. И. Очасальский подготовил специальную записку, в которой подробно изложил итоги произведенного следствия, а также собственное мнение по поводу этого дела. Чиновник построил свою аргументацию на том, что администрация не должна абсолютизировать угрозу, якобы исходящую от суфизма. Деятельность некоторых ишанов, согласно такой точке зрения, носила вполне мирный характер и не вызывала среди казахов какого-то чрезмерного оживления, которое могло бы легко перерасти в опасные политические волнения. В подтверждение своих слов Очасальский приводил формальные критерии, позволявшие, по его мнению, отделить «хороший» суфизм от «плохого». Так, в отличие от Мансурова (информация о деятельности которого носила крайне фрагментарный характер), ишан Майлыбай не имел на руках никаких знаков, не оказывал негативного влияния на народ, совершая непонятные обряды. В ходе следствия выяснились и другие весьма важные детали. Так, оказалось, что Майлыбай как человек набожный и чутко реагирующий на повседневные нужды казахов имел высокий авторитет среди кочевников. Так как казахи Майлыбалтинской волости Кокчетавского внешнего окружного приказа не имели указного муллы, выдержавшего экзамен в ОМДС, ишан временно исполнял его обязанности: совершал обряд бракосочетания (никах), разбирал исковые дела и т. д.169 Давая такую интерпретацию происходившим в Казахской степи событиям, Очасальский, конечно, пытался представить себя в качестве чиновника, претендующего на определенную разборчивость в перипетиях местной культуры и быта. Его биография позволяет судить о том, что такие претензии могли быть вполне обоснованными. Спустя некоторое время после окончания Каневского уездного дворянского училища (Киевская губерния) в 1838 году молодой человек был определен на службу в Западную Сибирь. Сначала Томск, затем Омск – и вот наконец чиновник настоял на своем переводе в Казахскую степь: в 1844 году он становится секретарем в Аягузском внешнем окружном приказе, в 1846 году в этой же должности состоит при Баян-Аульском внешнем окружном приказе, а в 1853 году последовало новое назначение – губернским секретарем Кокчетавского окружного приказа170. Итак, к моменту начала следствия по делу Мансурова Очасальский имел солидный опыт службы (почти 15 лет) в разных ведомствах колониального управления. Отдавая предпочтение жизни в казахской глубинке, он сторонился больших городов и комфортных кабинетов.

Записка Очасальского, судя по реакции Гасфорта, производила впечатление, что чиновники, служившие в Казахской степи, кое-что понимают в суфизме и пытаются с помощью некоторых дополнительных деталей, фактов, сравнений создать ясное представление о происходящем. Ключевой здесь, конечно, была идея о том, что государственные служащие должны различать между собой «хороший» и «плохой» суфизм. Такого рода соображения, если мы будем говорить о более широком имперском контексте, не были изобретением Очасальского. Об этом, как мы помним, писали и востоковеды, убеждая правительство в том, что миролюбивый и подвижнический образ жизни некоторых ишанов оказывает положительное влияние на окружающих, помогая тем самым улаживать разные конфликты171. В самом общем виде такие рассуждения (Очасальского и Казембека) соответствовали представлениям правительства о том, что люди, практикующие ислам как институт социальной дисциплины, не занимаясь ничем недозволенным, укрепляют связи между имперским государством и мусульманами172. Однако, обращая более пристальное внимание на язык, которым был написан отзыв Очасальского, мы понимаем, что чиновник не идеализировал жизнь мусульман и тем более не пытался внести какую-то ясность и объективность в следственный процесс. Записка заседателя Кокчетавского приказа отличалась от жалоб и прошений казахов, обращавших внимание властей на деятельность «иностранных ишанов», только тем, что он не сваливал все в одну кучу, а более искусно, чем его подчиненные, владел техникой обработки разных сведений. Устранив из донесений своих осведомителей часть информации, представлявшейся ему лишней и противоречивой, Очасальский создал текст, который в силу своей простоты, логической стройности и категоричности выводов не должен был вызвать каких-либо нареканий среди омских чиновников. И действительно: записка произвела нужный эффект. Ишан Майлыбай вскоре был освобожден. К фигуре же Мансурова, наоборот, было приковано еще более пристальное внимание. Люди, упомянутые в записке Очасальского в качестве учеников и сподвижников ташкентского ишана, подверглись немедленному аресту173.

Если заключение Очасальского не формировало какого-то нового знания о суфизме, а, наоборот, спровоцировало очередную волну репрессий, – тогда какие мотивы заставляли чиновника добиваться освобождения ишана Майлыбая и лиц, тем или иным образом связанных с ним? Очевидно, что большую роль здесь сыграло не стремление Очасальского продвинуться по служебной лестнице (настойчивое желание служить в казахской глубинке, а не в Омске свидетельствует, что карьера его мало интересовала) или чрезмерный интерес к этому запутанному делу, продиктованный жизненными принципами (честность, справедливость, гуманизм). Определяющую роль играли другие факторы. Заостряя внимание властей на фигуре Мансурова, чиновник пытался с помощью этого дела решить сразу несколько проблем, важных для кокчетавской конъюнктуры. С одной стороны, Очасальский стремился защитить интересы местных казахов и татар, подозреваемых в связях с Мансуровым. С другой стороны, он хотел найти более эффективный способ для урегулирования многолетнего конфликта между ахуном города Петропавловска Сираджэтдином Сейфуллиным и видными представителями местного общества. Дело в том, что ахун надеялся распространить свое влияние на казахов Кокчетавского округа. Пытаясь помешать этому, заседатель Кокчетавского окружного приказа чингизид султан Мустафа Тубейтов, местный имам М. Хабибуллин и некоторые другие лица направили несколько петиций в ОМДС и колониальным властям с целью изобличить якобы незаконные действия Сейфуллина174. Дело Мансурова стало удобным поводом для того, чтобы поставить точку в этих разногласиях. Важную роль здесь играли слухи о связях петропавловского ахуна с ташкентским ишаном. Именно поэтому вывод заседателя Кокчетавского приказа был достаточно прост и в то же время категоричен: все прошения, в которых в той или иной степени подчеркивается связь местных казахов, а также самого ишана Майлыбая с опасными для империи «новыми религиозными учениями», есть не что иное, как «собственный вымысел» петропавловского ахуна, «уже изобличившего себя в различных кляузах и подлогах против кокчетавского муллы»175.

Заключение, сделанное Очасальским, конечно, не вызвало какого-то кардинального сдвига в деле Мансурова. Но выводы чиновника, подготовленные в течение всего нескольких недель, не были поставлены под сомнение и стали прелюдией для последующих драматических событий. Новые слухи, подозрения, мистификация образа Мансурова, якобы появлявшегося неожиданно, вовлекавшего в свою «секту» массу людей и также внезапно исчезавшего, порождали новую волну информационной паники. Власти уже не сомневались, что вышли на след опасного для империи преступника, который своими действиями способен организовать масштабные беспорядки в Казахской степи.

Требуется «чиновник опытный, знакомый с этим краем, языком и обычаями жителей»: В. К. Ивашкевич в Казахской степи

4 апреля 1854 года командующий капальским военным отрядом доложил Гасфорту, что им был задержан «неизвестный азиатец, называющий себя ташкентцем Мухаммадом Шарифом Мансуровым»176. Спустя некоторое время выяснилось, что речь идет о том самом Мансурове, которого власти подозревали в распространении «нового магометанского учения». Почему этот человек оказался в Капале (русское укрепление на юго-востоке современного Казахстана) и куда он направлялся? Капал, как и форт Перовский на Сырдарье, был важным стратегическим объектом империи, расположенным в непосредственной близости к территориям, находившимся в зоне влияния Кокандского ханства. К тому же это русское укрепление представляло собой перевалочный пункт для торговых караванов, следовавших из Средней Азии через Казахскую степь в Сибирь, Оренбург, Троицк и на внутренние российские ярмарки. Выбор Капала в качестве стоянки на пути своего следования вглубь Казахской степи, конечно, был менее удобным с точки зрения транспортной логистики и затрат времени, чем маршрут через российские укрепления на Сырдарье. Мансуров, как следует из материалов следствия, хорошо ориентировался в текущей политической ситуации. Он знал о взятии кокандской крепости Ак-Мечеть русскими войсками в 1853 году и поэтому предпочел более безопасный, как ему представлялось, путь следования177 – очевидно, не только из‑за того, что боялся быть задержанным имперской администрацией: в большей степени его беспокоили военные беспорядки, создававшие потенциальную угрозу для передвигавшихся торговых караванов. В Капале Мансуров намеревался задержаться на некоторое время, чтобы реализовать часть своего товара, а затем отправиться по караванной дороге через степь в Петропавловск, где он имел собственный дом и некоторое время жил. Затем он предполагал закупить русские товары и отправиться в Ташкент и Бухару для их сбыта178. Такой распорядок жизни был достаточно типичен для среднеазиатских купцов, которые путешествовали с торговыми караванами через Казахскую степь еще со времен Московского государства179.

Осмотр вещей арестованного, как и личный досмотр, тем не менее привел к обнаружению весьма важных деталей, свидетельствовавших, что Мансуров занимался не только торговой деятельностью. Он имел при себе разные документы (билеты, паспорта), которые позволяли ему передвигаться по территории Российской империи и за ее пределами без каких-либо существенных проблем180. Кроме этого, на правой и левой руках Мансурова были замечены разные знаки-татуировки, с наличием которых российские чиновники Казахской степи сталкивались, очевидно, впервые181. Показания Мансурова – противоречивые и непоследовательные – еще больше ввели в заблуждение колониальную администрацию. На одном из допросов он представлялся купцом, на других называл себя ишаном и старшим ахуном. Учитывая, что подследственный чуть ли не каждый день менял свои показания, а информация от осведомителей в степи отличалась фрагментарностью и непоследовательностью, чиновники не могли найти объективный подход для распутывания этого дела. Именно поэтому ходом следствия управляли не логика и здравый смысл, а инфантильность и информационная паника. Страхи и фантазии, основанные на слухах, демонизировавших образ среднеазиатского ишана и суфизма в целом, давали почву для разного рода банальных заключений. Так, в одном из рапортов чиновников Кокчетавского внешнего окружного приказа говорилось следующее:

Учение же его (Мансурова. – П. Ш., П. С.) как видно совершенно противно магометанскому… Он без умолку кричал, молился, бил себя руками и толкал других. Тот, кого он привлечет в свою веру и подаст руку (с изображениями на ней) должен был делать тоже что он целый год, после чего делался святым182.