Полная версия

Разбор роли: Психология для актеров, режиссеров и сценаристов

Сверхзадача по Станиславскому

Начнем с того, что сверхзадача есть не только у персонажа. Можно выделить четыре основных типа сверхзадач[12]:

Сверхзадача автора (писателя, сценариста, драматурга) – основная идея, которую автор заложил в свое произведение и которая напрямую связана с главным конфликтом истории. Как читатели мы можем нащупать ее интуитивно. Если работа идет над известным материалом (пьесой или романом), на помощь приходят многочисленные и подробные литературные разборы того, что именно хотел сказать автор своим произведением. Это не означает, что всем разборам нужно верить, но разные точки зрения помогут вам составить свое личное впечатление. Ну а если мы работаем со сценарием, то там сверхзадача называется словосочетанием, которое сейчас у всех на слуху: «сюжетная арка». Арка истории обязательно прописывается сценаристом, часто совместно с режиссером. И если есть возможность, то лучше напрямую узнать ее у автора. Это нужно для того, чтобы выбрать персонажу сверхзадачу, которая будет работать на основные смыслы истории. Если же вы и есть сценарист, то свою авторскую сверхзадачу вы, скорее всего, привыкли обозначать словами «месседж» или «посыл». Это основной смысл вашей истории, который вы раскрываете через ключевой конфликт и изменение главного героя.

Сверхзадача режиссера – замысел, который воплощает режиссер в процессе работы над материалом. Это всегда что-то «сверх» авторского текста. Особенно это актуально для театра, где режиссерский взгляд полностью преломляет текст пьесы, иногда даже изменяя первоначальные смыслы. Но и в кино у режиссера не получится просто экранизировать сценарий, механически перенести его со страницы на пленку. Поэтому нам очень важно понимать режиссерскую сверхзадачу, чтобы направить своего персонажа по тому пути, который будет созвучен общему замыслу. Опять же, если есть возможность спросить об этом режиссера, то ею непременно нужно воспользоваться.

Константин Станиславский

Сверхзадача актера (она же сверх-сверхзадача) – то, что актер привносит в свою роль как личность, то, что он хочет сказать своей ролью миру. Станиславский описывает актерскую сверхзадачу как жизненную цель артиста: «возвышать и радовать людей своим высоким искусством, объяснять им сокровенные душевные красоты произведений гениев»[13]. Мы подробнее обсудим сверхзадачу актера, когда будем рассматривать способы подключения к роли, которое невозможно без поиска личных смыслов и сопереживания.

Сверхзадача персонажа – цель, к которой герой стремится на протяжении всего произведения. Именно она интересует нас больше всего в процессе разбора и создания образа. Поэтому сейчас самое время познакомиться с определением сверхзадачи, которое предлагает Станиславский.

Сверхзадача – это «основная, главная, всеобъемлющая цель, притягивающая к себе все без исключения задачи, вызывающая творческое стремление двигателей психической жизни и элементов самочувствия артисто-роли. Сверхзадача должна быть "сознательной", идущей от ума, от творческой мысли актера, эмоциональной, возбуждающей всю его человеческую природу и, наконец, волевой, идущей от его "душевного и физического существа". Сверхзадача должна пробудить творческое воображение артиста, возбудить веру, возбудить всю его психическую жизнь»[14]. Не постесняйтесь перечитать это определение несколько раз. В нем есть ряд моментов, которые нужно разобрать подробно.

Во-первых, сверхзадача как главная всеобъемлющая цель должна объяснять все поступки героя. Каждая сцена, в которой герой принимает участие, обязательно связана с его сверхзадачей. Никакие действия не должны совершаться вне сверхзадачи: в противном случае мы либо не поняли всех мотивов героя, либо просто неверно определили сверхзадачу. Тут нелишним будет подчеркнуть, что беспричинных поступков в поведении человека вообще не бывает. Мы можем сами не понимать, почему совершаем те или иные действия, но они всегда подчинены какой-то цели. И об этом важно не забывать.

Во-вторых, сверхзадача должна быть «сознательной». Это означает, что нам непременно нужно ее для себя сформулировать. И чем яснее и проще, тем лучше. Недостаточно просто чувствовать или понимать своего героя. У нас должен быть простой – в одно или два слова – ответ на вопрос, чего он хочет.

Кроме этого, очень важно, чтобы сверхзадача была эмоциональной, то есть увлекала нас как артистов и нам хотелось бы сыграть такого героя. В идеале актер должен думать о своем герое либо: «О боже, как же круто таким быть, как я хочу это сыграть», либо: «Какой кошмар, неужели такое может происходить с человеком, но как же интересно, очень хочется это сыграть». Единственное, чего мы не можем себе позволить, – это равнодушие к сверхзадаче персонажа. Зритель это сразу же почувствует. В моем личном опыте были случаи, когда найденная сверхзадача никак меня не задевала, и в такой ситуации работа над ролью превращается в тяжелый и бессмысленный труд. Поэтому увлечь себя сверхзадачей – личная и обязательная задача актера. К слову, и режиссер, и автор тоже далеко не уйдут без этого важного умения – постоянно увлекать себя собственным замыслом и героями, его воплощающими. Искреннее желание разобраться, как устроен персонаж, которого вы «рождаете», поможет вам не опускать руки и двигаться вперед даже в ситуациях кризисов и пробуксовки. Ну и, безусловно, вам помогут инструменты разбора роли.

И наконец, когда мы говорим о волевом компоненте сверхзадачи, мы говорим о личном подключении актера с нравственной позиции. Сверхзадача героя должна как-то задевать мое отношение к миру и желание его изменить, то есть она напрямую связана со сверх-сверхзадачей. И поиск этой связи – отдельная и очень важная работа.

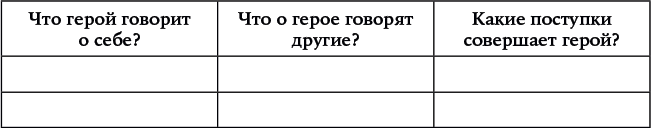

Для определения сверхзадачи вам нужно получить от автора максимум информации о персонаже. Я всегда советую использовать табличку, которую предлагают в театральных вузах. Она состоит из трех столбцов. В первый столбец вы вносите все, что персонаж говорит о себе, характеристики, которые он сам себе дает. Это будет его «Образ Я». Во втором столбце окажется то, что говорят о герое другие персонажи. Так вы получите «Внешний образ». А в третий выпишите все поступки вашего героя. И только они дадут вам представление о его реальной личности.

Ну а теперь, когда мы разобрались в том, что такое сверхзадача, посмотрим на нее с психологической точки зрения. Это понятие попадает в область психологии мотивации, то есть объясняет причины поступков героя.

Почему мы активны? Потому что нам чего-то не хватает. Когда у человека все есть, он может позволить себе просто лежать на диване и ничего не делать. Все мы время от времени оказываемся в таком состоянии и знаем, каким мимолетным оно бывает. Рано или поздно нехватка чего-либо вынуждает нас встать с дивана. Эта самая нехватка, «нужда в чем-либо, требующая удовлетворения»[15], называется потребностью. Потребность – исходная точка человеческой мотивации.

В обычной жизни у нас с вами множество потребностей: мы одновременно хотим есть, спать, всемирного признания и смотреть видео с котиками. В зависимости от ситуации и сферы на первый план выходят разные потребности. В семье мы хотим, чтобы нас любили, на работе – чтобы нас уважали и восхищались нами, а идя по темной улице, мы желаем только одного – чувствовать себя в безопасности. Эти потребности могут быть равноценны по силе и влиянию на наши поступки. Но в волшебном мире искусства есть свои ограничения. Они зафиксированы уже Аристотелем в его «Поэтике» принципами единства действия, а также его цельности и законченности: «…фабула должна быть воспроизведением единого и притом цельного действия, ибо она есть подражание действию. А части событий должны быть соединены таким образом, чтобы при перестановке или пропуске какой-нибудь части изменялось и потрясалось целое. Ведь то, что своим присутствием или отсутствием ничего не объясняет, не составляет никакой части целого»[16]. Поэтому у каждого персонажа среди всех его потребностей существует одна, полностью подчиняющая себе остальные. Она-то и называется на языке системы Станиславского сверхзадачей. Поэтому позволим себе еще одно определение.

Сверхзадача – это такая потребность персонажа, стремление к удовлетворению которой составляет сущность его личности.

Сверхзадачи «иметь» и «быть»

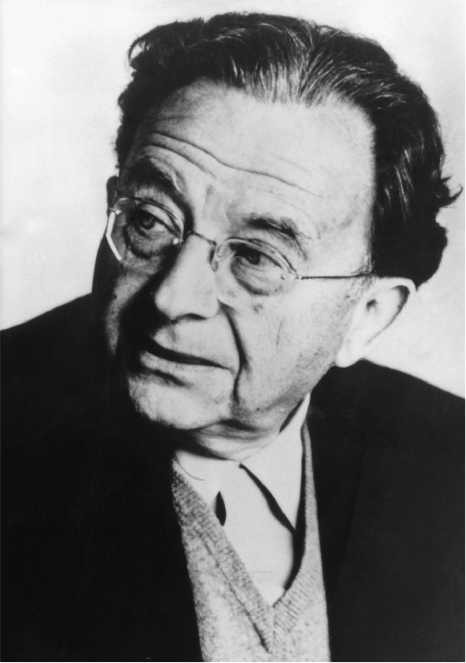

Перейдем к следующему этапу: как сверхзадачу определять? Для этого нужно ответить на, казалось бы, простой вопрос: а к чему вообще стремится человек? Тут мы снова призовем на помощь психологию, а именно – труды немецко-американского психолога Эриха Фромма (1900–1980).

Фромм утверждает, что всем людям присущи два основных способа (или модуса) существования, а преобладание одного из них определяет личность и поступки человека. Он называет эти модусы «обладание» и «бытие» – подробно о них можно почитать в книге «Иметь или быть»[17]. А мы с вами будем использовать их в качестве двух базовых типов сверхзадач персонажа.

Когда человек живет по принципу обладания, то он хочет «иметь», или жить «для себя». Отношение такого человека к миру выражается в стремлении «сделать мир объектом владения и обладания, превратить все и всех, в том числе самого себя, в свою собственность»[18]. Этот модус, с точки зрения Фромма, является основным для западной цивилизации, к которой принадлежим и мы с вами. Вся наша культура построена на принципах достигаторства и присвоения, мы живем в постоянной гонке за ресурсами: материальными, эмоциональными, человеческими. То есть такой тип общества ориентирован в первую очередь на вещи, а не на человека. Можно сразу оговориться, что персонажей, живущих по принципу «иметь», – подавляющее большинство.

Эрих Фромм

Принцип «быть» означает, что человек «и не имеет ничего, и не жаждет иметь что-либо, но счастлив, продуктивно использует свои способности, пребывает в единении с миром»[19]. Стремление «быть» выражается в желании отдавать, делиться с миром чем-то новым, творить, созидать, а при необходимости и жертвовать собой ради других. Такое бытие «в мире», на равных с ним, свойственно в большей степени восточной цивилизации. И героев, живущих сверхзадачей «быть» на протяжении всего сюжета, можно встретить очень редко.

Конечно, не найдется в мире человека, который целиком и полностью существует только в одном из модусов. Прожженный злодей может раз в жизни совершить бескорыстный поступок. А безгрешный праведник хотя бы однажды да оступится, подчинившись страстям. Но мы говорим о преобладании одной из двух направленностей в целом.

В «Звездных войнах» Джорджа Лукаса принципы «иметь» и быть» воплощены в двух сторонах Силы. Джедаи, стремящиеся любой ценой сохранять мир и способствовать развитию галактики, живут по принципу бытия. Поэтому мы можем смело называть его «светлой стороной силы». В свою очередь, ситхи, принявшие «темную сторону силы», воплощают принцип обладания: главное для них – власть, контроль, подчинение и захват всех возможных ресурсов, в идеале – целого мира.

Может возникнуть впечатление, что персонажи, живущие по принципу «иметь», – плохие, а по принципу «быть» – хорошие. Это не так. Разбирая героя, мы не можем оценивать его в градации «хороший/плохой». Определенно, с точки зрения психологии «иметь» – это неправильный способ взаимодействия с миром. Но при этом сам герой не становится плохим. Более того, он может внешне преследовать самые что ни на есть благие цели. Но способы их достижения, которые он выбирает, и личные причины, которые за этими целями стоят, будут направлены исключительно на обладание. В свою очередь, герой, живущий по принципу «быть», тоже не идеально добр. Он может ошибаться, принимать неверные решения, испытывать соблазны. Но при этом конечная его цель – нести благо другим, а не себе самому.

Теперь мы можем подробнее изучить каждый из этих способов существования и понять, как с их помощью определять сверхзадачи персонажей. Начнем со «светлой стороны силы».

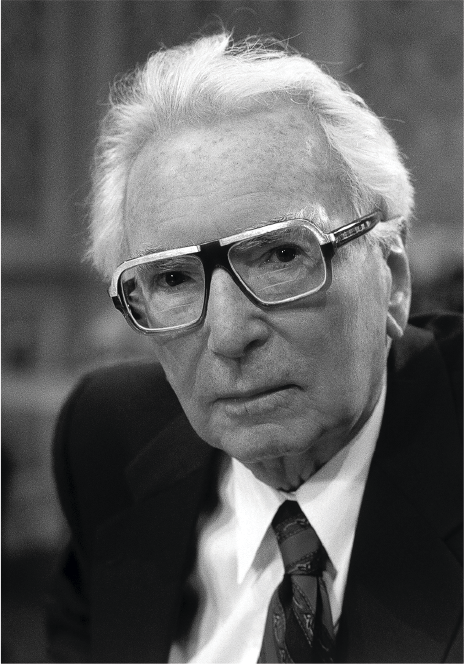

Сверхзадача «для другого». Психология смысла

Что это вообще означает «жить для других»? Воображение сразу же рисует картины святых, отрекающихся ради высших целей и блага всего человечества от любых мирских радостей. Между тем стремление к другому – одно из базовых в жизни человека. Более того, именно оно является залогом здоровой психической жизни, что убедительно доказал австрийский психолог, автор подхода под названием «психология смысла» Виктор Франкл (1905–1997).

Он, наверное, единственный известный мне психолог, который доказал свою теорию собственной жизнью. И на его истории стоит остановиться.

Виктор Франкл

Виктор Франкл, австрийский еврей, почти всю свою жизнь прожил в Вене. В 1930-е годы он начал разрабатывать собственную психологическую теорию, суть которой была очень проста: человек, у которого есть смысл в жизни, способен пережить любые трудности и невзгоды. К сожалению, очень скоро Франклу пришлось проверить свои предположения на себе.

С приходом к власти в Австрии нацистов перед Франклом возникает совершенно реальная угроза попадания в концлагерь. Ему поступает предложение эмигрировать в Соединенные Штаты, однако он отказывается, потому что не готов бросить на родине жену и престарелых родителей. В итоге осенью 1942 года в концлагерь забирают всех четверых. Франкл пишет, что в этот момент у него в жизни остается два смысла: снова увидеть своих близких и сохранить рукопись книги, которую ему удалось тайком пронести с собой.

Франкл проводит в концлагерях два года и семь месяцев. Он переносит все ужасы лагерной жизни: бесчеловечное обращение, эпидемию тифа, сорокаградусные морозы, очереди в газовые камеры. Рукопись книги сохранить не удалось, о судьбе жены и родителей он тоже ничего не знает. Пройдя через три концлагеря, Франкл доживает до освобождения советскими войсками лагеря Тюркхайм системы Дахау в апреле 1945 года. Оказавшись на свободе, он узнает, что все его родные погибли. У Франкла остается единственный смысл в жизни – восстановить рукопись своей книги.

Франкл умер в 1997 году, спустя 52 года после окончания войны. За свою жизнь он написал 31 книгу и стал основателем одного из самых значимых психотерапевтических подходов нашего времени – логотерапии, или терапии, основанной на поиске смысла. Именно логотерапия помогла огромному числу людей, переживших травму войны, вернуться к нормальной жизни. И, на мой взгляд, история Франкла наилучшим образом описывает героя, живущего по принципу «быть». Свой самый тяжелый период он зафиксировал в дневниках, изданных под названием «Сказать жизни "Да!": Психолог в концлагере»[20]. Я искренне советую всем прочитать эту книгу: она служит идеальной иллюстрацией того, как можно оставаться Человеком даже в самых нечеловеческих условиях.

А теперь чуть подробнее о психологии смысла. Франкл объясняет свой подход следующим образом: «Лишь существование, трансцендирующее само себя, лишь человеческое бытие, выходящее за пределы самого себя в "мир", в "котором" оно "существует", может реализовать себя, тогда как, делая само себя и соответственно самореализацию своим намерением, оно лишь теряет себя»[21]. Для Франкла «выход за пределы себя» означает стремление к высшему смыслу, который находится где-то «снаружи» человека. Так что мы можем сформулировать следующее равенство: Быть = Стремиться к смыслу.

В свою очередь, смысл жизни человека воплощается в стремлении к конкретным ценностям. Франкл выделяет три основных типа ценностей.

• Ценности созидания реализуются в продуктивных творческих действиях. Это то, что человек дает миру в своих творениях.

• Ценности переживания проявляются в нашей чувствительности к явлениям окружающего мира: благоговении перед красотой природы или произведений искусства.

• Ценности отношения – это реакция человека на ограничение его возможностей, позиция, которую он занимает по отношению к ситуации, которую не может изменить[22].

Третий тип ценностей наиболее важен для Франкла-психотерапевта. Когда человек не в силах изменить ситуацию (как, например, в концлагере или при потере близких), у него всегда есть возможность поменять свое отношение к ней. И именно на этом основан терапевтический подход Франкла.

Нас же с точки зрения сверхзадачи интересуют созидательные ценности персонажа. Говоря о созидании, Франкл имеет в виду не только вещественные произведения (будь то дом, пирог или книга), но и поступки. В этом случае в материальном отношении ничего не меняется, но человек занимает позицию, которая воплощает в себе главную ценность, то есть сверхзадачу героя. Такой ценностью может быть:

• любовь (благополучие и счастье любимых людей),

• дружба,

• справедливость (для всех),

• свобода (равные возможности),

• честность,

• защита слабых.

Этот список, который я предложил, далеко не полон, его можно продолжать. Важно, что при определении сверхзадачи героя нам всегда нужно ее конкретизировать в соответствии с обстоятельствами. Поэтому перейдем к примерам.

Есть один уникальный герой в мировой драматургии, не случайно ставший символом театра. Это принц Гамлет Шекспира (которого я буду цитировать в переводе Михаила Лозинского). Уникальность Гамлета в том, что у него может быть любая сверхзадача, а его поступки объяснимы самыми разными мотивами. Поэтому я буду приводить Гамлета в пример для каждого типа сверхзадач, чтобы проследить, как меняется взгляд на поступки героя в зависимости от его мотивации.

Предположим, что сверхзадача Гамлета находится в модусе «быть». Тогда ради какой ценности он живет? Один из возможных ответов – справедливость. Для принца важно выяснить правду о смерти отца и восстановить справедливость по отношению к нему. Именно поэтому принц вначале допускает, что вместо отца к нему является демон. Именно поэтому он не предпринимает никаких действий, пока не убеждается в виновности Клавдия. Гамлет, живущий «для других», не думает о себе и ничего не ищет для себя. Все его действия направлены исключительно на поиск и защиту справедливости.

Забегая вперед, скажу, что эта сверхзадача не сохранится у него до конца пьесы: герой в модусе «быть» не может избрать убийство способом достижения своей цели (возможно, единственное исключение из этого правила – убийство как защита себя и близких). Собственно, у Шекспира заложен момент перемены сверхзадачи: это знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть…». Обратите внимание, даже терминологию он использует ту же, что и мы. Но о перемене сверхзадачи мы поговорим позже.

Чеховский Лопахин из «Вишневого сада» в чем-то сродни Гамлету: он тоже многолик. Мы вполне можем предположить, что все действия он совершает ради счастья любимой женщины, Раневской, и это счастье и будет его сверхзадачей. Покупка вишневого сада из предательства в таком случае превращается в дар. Дар, который он не сумеет преподнести, будучи опьяненным властью или же просто от слабости. В любом случае все поступки Лопахина изначально продиктованы искренним желанием помочь, спасти Раневскую от полного разорения, без желания покорить ее или завоевать.

В кино герои, живущие ради других, встречаются редко. Один из самых ярких примеров – Форрест Гамп в исполнении Тома Хэнкса. Да, Форрест – герой с ментальными особенностями, «дурак», но это лишь подчеркивает его искренность и желание помогать другим. Все вокруг чего-то хотят для себя: быть лучшим солдатом (лейтенант Дэн), свободы от других (Дженни) или успешный креветочный бизнес (Бабба). Но в конечном счете все удается именно Форресту, который пытается помочь своим друзьям и полностью погружается во все, что делает. И сверхзадачу героя мы можем определить именно как «помощь другим».

Еще один пример – Джон Сноу из «Игры престолов» (в исполнении Кита Харингтона). Джон в чем-то похож на Гамлета, он борец за справедливость. Сноу постоянно ошибается, регулярно «идет не туда», но в итоге всегда делает правильный выбор, каким бы болезненным он для него ни был. Апофеозом становится убийство, даже принесение в жертву Дейенерис (Эмили Кларк), ради мира и безопасности Вестероса. Что как раз и есть исключение из правила о том, что герой, живущий для других, никогда не использует убийство для достижения цели: Джон убивает Дейенерис не из эгоистичных мотивов. Кстати, Нед Старк (Шон Бин), отчим Джона, тоже живет ради других. Только сверхзадача у него иная – верность королю. К слову, к «Игре престолов» я буду возвращаться еще не раз: на мой взгляд, у авторов получилось создать потрясающую по глубине и разнообразию азбуку характеров.

И наконец, еще один символ «бытия» – это магистр Йода. Этот персонаж – воплощение всего, что несет в себе Орден джедаев. И главная ценность, которую он отстаивает, – свобода. Что интересно, Йода – единственный из джедаев оригинальной саги Лукаса (1–6 эпизоды), умерший естественной смертью (все остальные были так или иначе убиты). Можно сказать, что этим авторы показывают, как персонаж до конца выполнил свою сверхзадачу и остался свободным.

Можно найти и более неоднозначных персонажей со сверхзадачей «быть». Танос, главный антагонист «Мстителей», находится именно в модусе бытия несмотря на то, что главная его цель – убить половину всех живых существ во всех мирах. Делает он это не ради своих личных выгод, а для спасения Вселенной, которая, по его мнению, чудовищно перенаселена и страдает от этого. Пожалуй, этому герою можно было бы посвятить отдельную главу. Он приоткрывает тему относительности морали. Получается, что достаточно искренней уверенности персонажа в своей правоте и благе собственных намерений, чтобы его сверхзадачей стало «быть». Я склоняюсь к тому, что так оно и есть. Вот только вера в то, что он творит благо, у него должна быть железобетонной: если на втором плане роли он будет испытывать хоть какие-то сомнения, это сразу же отправит его в модус «иметь». Тем интереснее может быть ситуация, при которой у героя происходит переоценка ценностей и он вдруг понимает, что́ творил, прикрываясь идеями добра и справедливости. Тем более в человеческой истории мы встречали такие случаи очень много раз.

Но пришло время перейти на темную сторону силы, где нас уже ждет большинство героев мировой драматургии.

Сверхзадача «для себя». Теория невротических потребностей

Говоря о стремлении «иметь», мы должны познакомиться с еще одним подходом, который разрабатывала одна из основательниц неопсихоанализа, немецко-американский психолог Карен Хорни.

Ее в первую очередь интересовало влияние социальной среды на формирование личности ребенка. Хорни утверждала, что у детей есть две ведущие потребности: в удовлетворении (биологических нужд) и в безопасности[23]. В случае, если родители не могут в должной мере обеспечить ребенку эти основные потребности, у него развивается так называемая «базальная тревога».

Базальная тревога – это ощущение одиночества, беспомощности и брошенности во враждебном мире. Конечно же, наша психика не хочет и не может долго находиться в таком состоянии. Чтобы с ним справиться, ребенок начинает «изобретать» защитные стратегии, которые Хорни называет «невротическими потребностями»[24].

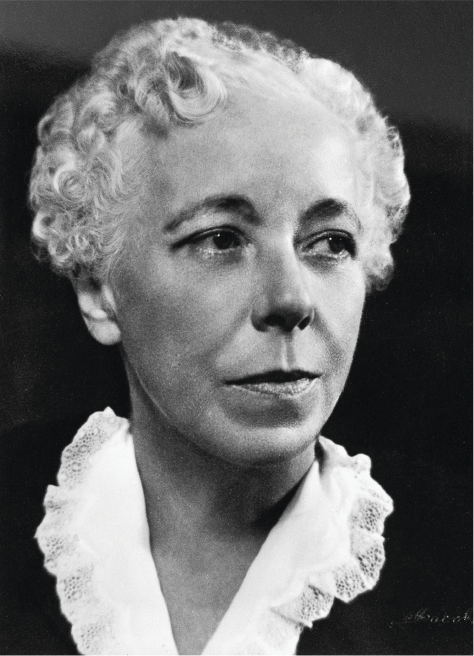

Карен Хорни

Здесь нужно сделать небольшую оговорку. Тревога – наше базовое состояние, и всё вокруг ее повышает: обязательства, дедлайны, новости, социальные сети и т. д. Именно поэтому невротические потребности в той или иной степени присущи каждому из нас.

Хорни выделяет десять базовых невротических потребностей[25], которые станут для нас идеальной классификацией сверхзадач. Однако, прежде чем выбирать невротическую потребность своего героя, нужно определить, откуда она возникает. Правило здесь достаточно простое: невротическая сверхзадача всегда рождается либо из избытка, либо из недостатка в детстве героя того, к чему он стремится. Например, если персонаж в детстве был чрезмерно окружен любовью, привычка купаться в любви окружающих может сохраниться на всю жизнь. И поиск любви становится ведущей задачей. Точно так же, если в детстве герой был лишен любви и внимания, то желание это компенсировать может стать ведущим во взрослом возрасте. Правда, сам герой этого о себе чаще всего не знает. Другими словами, персонаж не имеет представления о своей сверхзадаче. Но мы как исполнители знать о ней обязаны. А теперь перейдем к самим потребностям.

1. Потребность в любви и одобрении: стремление всем подряд угождать и нравиться, получать одобрение; жизнь в соответствии с ожиданиями других людей; перенесение центра тяжести с собственной личности на других; боязнь самоутверждения, а также враждебности со стороны других[26].