Полная версия

Повседневная жизнь российских подводников. 1950–2000-е

Из воспоминаний командира Б-130 капитана 3-го ранга Николая Шумкова:

«На каждую лодку перед переходом погрузили по двадцать две торпеды, из них по одной с ядерным боевым зарядным отделением. Были они обычного калибра, поэтому заряжались в те же торпедные аппараты, что и прочие. Единственная дополнительная мера предосторожности: в первом отсеке на задней крышке аппарата с ядерной торпедой висел наборной замок. Код знал лишь командир лодки. Поэтому только он и имел право открывать аппарат перед залпом, остальные свободно открывали торпедисты».

Его рассказ дополнил командир Б-4 капитан 2-го ранга Рюрик Кетов:

«Провожать нас прибыл заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Фокин… Фокин спрашивает:

– Давайте, товарищи, говорите, что вам неясно?

Все мнутся. Тут начальник штаба Вася Архипов:

– Нам неясно, зачем мы взяли атомное оружие.

– Установка такая. Вы должны с ним освоиться, – ответил кто-то из начальства.

– Хорошо. Но когда и как его применять?

Молчание. Потом Фокин выдавил, что не имеет полномочий сообщать об этом. Начальник Главного штаба флота адмирал Россохо крепко выругался и произнес:

– Так вот, ребята, записывайте в журналы: “Применять спецоружие в следующих случаях. Первое: когда вас будут бомбить и вы получите дырку в прочном корпусе. Второе: когда вы всплывете и вас обстреляют, и опять же получите дырку. И третье: по приказу из Москвы! Не дожидаясь никаких дырок”».

Не могу представить, что творилось в те дни на душе Агафонова. Полярнинская эскадра вступила в свою самую черную полосу. Сначала безвестно сгинула в море со всем экипажем подводная лодка С-80. Потом, в январе, рванули торпеды на стоявшей в гавани Б-37. Чудовищный взрыв разворотил не только злополучную субмарину, но и сошвартованную с ней С-350, унеся более ста двадцати моряцких жизней. Летом, в июле, запылал пожар в носовом торпедном отсеке Б-139, обещая подобный же губительный взрыв. Агафонов, оставшись на эскадре за старшего, бросился на мостик горящей лодки и приказал немедленно отходить от причала. Он вывел Б-139 на середину Екатерининской гавани: если грохнут торпеды, то хоть другие корабли не пострадают. О себе не думал. Пожар укротили только к вечеру – через семь часов после возгорания… И вот теперь этот поход – в самую пасть супостата, как называли подводники вероятного противника. В Полярном оставались жена и двое сыновей. Сможет ли Люба вырастить их одна, если и их ждет участь С-80? Написать завещание? А что завещать-то? Квартира казенная, кортик да два чемодана нажитого. Что там доктор говорит? Камни в печени? Какая ерунда!..

Любовь Гордеевна Агафонова работала в гидрометеослужбе эскадры. Почти как в песне: «Ты, метеослужба, нам счастье нагадай!» Она и гадала…

Старший лейтенант Владлен Наумов в те годы был штурманом на подводной лодке Б-36. Сегодня вместо покинувшего сей мир отца рассказывает его дочь – Анна Владленовна Щепкина (урожденная Наумова):

«В январе 1962 года около пирса в Полярном взорвалась дизельная подводная лодка. Погибло очень много ребят, подводников, затонула соседняя с ней лодка, там тоже погибли люди… Мама моя в это время катила по улице коляску с маленькой Леной. И тут взрыв в гавани. Мама бросилась к воротам подплава узнавать судьбу мужа. Несколько часов провела она с малышкой на морозе, пока не узнала, что наши все живы… Конечно, все это осталось в подкорке, и мысль, что у мужа очень серьезная, очень опасная служба, всегда ее тревожила. И не только ее… Ведь жены офицеров были совершенно молодые женщины, лет по двадцать пять, не больше. Девчонки в общем-то… И вдруг такой страшный случай! И вот, когда папа ушел в далекие моря, ушли подводники, и Полярный как бы обезлюдел. Идешь по городу и кроме детей и женщин – ни одного мужчины. Стариков там не было, само собой, потому что это гарнизон военный, там они не жили… Я хорошо помню это ощущение: где-то идет война и все наши ушли воевать… Еще немного, и она начнется здесь, у нас, в Полярном…»

«В прорыв идут штрафные батальоны!..»Агентурная разведка проморгала выход целой бригады подводных лодок в горячий район. Но почему не заметили проход советских подводных лодок на специально оборудованном натовском рубеже между норвежским мысом Нордкап и норвежским же островом Медвежий? Почему столь мощно оснащенный поисковой техникой Фареро-Исландский рубеж не засек прохождение – ладно бы одной – целой группы подводных лодок? Почему молчали береговые гидроакустические станции на Ян-Майене, на Ньюфаундленде, на Багамах? Почему русские перископы не были обнаружены английскими «Нептунами» или американскими «Орионами» – специализированными противолодочными самолетами? Как Хрущеву удалось вытащить из рукава четыре козырные карты и бросить их на игровой стол?

За островом Кильдин подводные лодки погрузились и двинулись на запад походным строем.

И пошли корабельные лаги отсчитывать мили и моря – Баренцево, Норвежское, Исландское, Северная Атлантика, Саргассово… Их путь к берегам Америки был перекрыт противолодочными рубежами НАТО, приведенными в повышенную активность ввиду обострения отношений между США и СССР. Сначала незамеченными проскользнули через линию корабельных дозоров и воздушных патрулей между самым северным мысом Европы Нордкап и норвежским островом Медвежий. Затем так же скрытно форсировали Фареро-Исландский рубеж, контролируемый британским флотом и американскими самолетами, взлетавшими с Исландии. Наконец, вышли в просторы Атлантики и взяли курс на Бермудские острова, где их ждал самый главный противолодочный барьер: между Ньюфаундлендом и Азорскими островами…

Командир Б-130 капитан 3-го ранга Николай Шумков:

«Прорывались скрытно, каждая лодка в своей полосе, и связи между собой не имели. Когда время от времени всплывали для зарядки аккумуляторных батарей, то попадали в девятибалльный шторм. Вахтенные офицеры и сигнальщики наверху, в ограждении рубок, стояли пристегнутые пожарными поясами, чтобы не смыло в океан».

Командир подводной лодки Б-36 капитан 2-го ранга Алексей Дубивко:

«Нам здорово повезло с погодой. В октябре, как обычно в Северной Атлантике, – штормовой ветер и низкая сплошная облачность. Этим обстоятельством мы и воспользовались, развивая скорость 12,5 узла при попутном ветре. Для авиации противолодочной обороны – основного нашего противника – эта погода нелетная, в чем мы неоднократно убеждались по данным средств радиоразведки. Массированное развертывание противолодочных сил для перехвата советских подлодок наш вероятный противник проводил с большим опозданием. Очевидно, этим объясняется исключительно легкое преодоление лодками бригады противолодочных рубежей: остров Медвежий – мыс Нордкап; Исландия – Фарерские острова; Ньюфаундленд – Азорские острова».

Впрочем, не таким уж легким было продвижение вперед, к назначенной цели. В один из штормовых дней вахтенный офицер капитан-лейтенант Аслан Мухтаров ударом волны был прижат к ограждению рубки и сломал три ребра. Вместо него пришлось заступать на вахту замполиту капитану 3-го ранга Сапарову.

Вот что сообщал в своем отчете начальник штаба бригады капитан 1-го ранга Архипов, который шел на борту Б-36:

«На переходе до Багамских островов наиболее опасными для обнаружения подлодок были три противолодочных рубежа: Мыс Нордкап и остров Медвежий – это на стыке Баренцева и Норвежского морей, рубеж между Исландией и Фареро-Шетландскими островами, рубеж между островом Ньюфаундлендом и Азорскими островами… Сложность заключалась в том, что скорость хода лодкам была задана в два раза выше, чем та, которая обеспечивала скрытность.

На третьем рубеже, наименее изученным нашей стороной по его оборудованию и силам противолодочной обороны, наблюдалась повышенная работа радиолокационных станций и противолодочной авиации…»

Вахтенный офицер подводной лодки Б-36 старший лейтенант Евгений Шеховец:

«Наша лодка форсировала Фареро-Исландский противолодочный рубеж 7 октября… На оперативный простор Атлантики с востока можно проникнуть только двумя путями: Датским проливом или между Исландией и Фарерами. На случай войны командование НАТО предусмотрело развернуть здесь противолодочный рубеж глубиной миль триста. Это был такой “слоеный пирог” из противолодочной авиации, минных заграждений, противолодочных подводных лодок, надводных кораблей и стационарных гидроакустических станций. Но, слава богу, военное время еще не наступило, и рубеж контролировался лишь одним патрульным самолетом “WV-2”, который взлетал с авиабазы Кефлавик (Исландия). Маршрут самолета – ломаная линия, проходящая через контрольные точки. Пролетая точку, он докладывал об этом на берег своим, а заодно и нам. Потому что наша разведка добыла сведения о номерах точек, их координатах и радиочастотах, на которых осуществляется связь. Наши радиоразведчики из группы ОСНАЗ (особого назначения. – Н. Ч.), используя радиоперехват, сразу же докладывали в центральный пост, где находится самолет, а вахтенный командир со штурманом оценивали, как далеко находится самолет от нас и куда он может направиться дальше. Это очень способствовало скрытности перехода!»

С первых же походных дней подводные лодки комбрига Агафонова угодили в жестокий шторм осеннего океана.

Главный штаб задал явно нереальную скорость для скрытного подводного перехода – 9 узлов. Чтобы выдержать контрольные сроки, приходилось всплывать по ночам и наверстывать упущенное время под дизелями. Всплывать приходилось и для зарядки аккумуляторных батарей. Вот тут-то затяжной шторм уродовал корабли по-черному. Волны обрушивались с такой силой, что сдирали стальные листы легкого корпуса. Швыряло так, что в аккумуляторных ямах выплескивался электролит, спящих выбрасывало из коек, ломало ребра вахтенным офицерам о планширь, а сигнальщикам выбивало биноклями зубы, если вовремя не увертывались от водопадного удара. Верхняя вахта стояла в резиновых гидрокомбинезонах, приковав себя цепями к перископным тумбам, чтобы не смыло за борт. Но шли, точно минуя в положенные сроки контрольные точки маршрута.

Надвигался самый главный противолодочный рубеж – между островом Ньюфаундлендом и Азорским архипелагом… Прошли и его. Но отнюдь не скрытно. На этом рубеже американские противолодочники запоздало всполошились. Но русские лодки уже прорвались и от Азорских островов повернули на Багамы. Резко потеплело. Температура забортной воды поднялась до 27 градусов по Цельсию. Начиналось новое истязание – жарой, духотой, пеклом. У тех, кто еще ныне жив, до сих пор выступает на лбу испарина при слове «Саргассы». Да, это были тропики, и жара, несмотря на конец октября, стояла тропическая. Даже глубина не охлаждала перегретые корпуса лодок. Отсеки превратились в автоклавы, в которых плавились пайковый шоколад и пластилиновые печати. Механизмы исходили маслом, люди – потом, сосновые переборки в жилых отсеках – смолой.

Когда-то мореплаватели считали Саргассово море непроходимым из-за зарослей гигантских водорослей, цеплявшихся за днища кораблей. Американцы сделали этот миф явью, только вместо исполинских растений по морскому дну стелились тысячи километров кабелей, связывающих разбросанные по вершинам подводных гор гидрофоны-слухачи в единую оповестительную систему. Система «Цезарь» была приуготовлена на случай большой войны в океане, и случай этот, посчитали американцы, наступил: систему освещения подводной обстановки ввели в боевой режим. Операторы береговых станций сразу же засекли технические шумы на общем биофоне океана. Откуда Агафонов мог знать, что дальше его «букашки» подстерегает еще более мощная и разветвленная система подводного целеуказания СОСУС[1]? Подводники оказались в положении разведчиков, которые надеялись укрыться в лесу, а там под каждым кустом торчал микрофон, а из каждого дупла подглядывала видеокамера. Стоило только на минуту поднять перископ, как радиометрист тут же докладывал о работе американских радаров, обозревавших поверхность океана с противолодочных кораблей и патрульных самолетов. Ныряли, но проходило время, и уже гидроакустик тревожным голосом сообщал о шумах винтов приближающихся фрегатов. Лодки уклонялись от них, следуя новейшим тактическим разработкам. Тем не менее при повторных попытках глотнуть воздуха подвсплытие заканчивалось очередным пируэтом над бездной.

«Куда не уйдешь – всюду тебя поджидают! – рассказывает бывший помощник командира Б-36 Анатолий Андреев. – Мы даже стали думать, что в Главном штабе ВМФ засел шпион, который четко отслеживал все наши маневры».

Однако невидимый и неслышимый подводный соглядатай залег на дне Саргассова моря. Вот на его прозрачной во всех отношениях арене и разыгралась драма северофлотских подводных лодок. Драма, едва не ставшая трагедией…

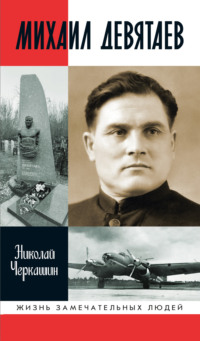

Карибская корридаСаргассово море, 25 октября 1962 годаГод 1962-й от Рождества Христова мог стать последним годом нашей эры… Два человека решали судьбу своих стран, судьбу каждого из нас, а в общем-то жизнь каждого сущего на планете: лидеры ядерных сверхдержав – Джон Кеннеди и Никита Хрущев. Каждый из них мог отдать приказ об атомном ударе. Но был и третий человек, который так же, как и они, решал для себя этот мучительный вопрос. Вопрос для разумения бога, а не простого смертного. Ему же тогда было столько, сколько и распятому Христу, – тридцать три года. О нем не знал ни Кеннеди, ни Хрущев. О нем и сейчас никто ничего толком не знает… Но он был, и он жив в отличие от своих высокопоставленных однодумцев, и я еду к нему домой – на северную окраину столицы: в Медведково. Человек этот – капитан 1-го ранга в отставке Николай Александрович Шумков. В той дьявольской корриде американских кораблей и советских подводных лодок он был единственным командиром, который имел опыт стрельбы ядерными торпедами…

Когда командир большой океанской подводной лодки Б-130 капитан 3-го ранга Шумков получил из Москвы распоряжение – «Перейти на непрерывный сеанс связи», – он понял, что до войны с Америкой, до новой мировой – термоядерной – войны остались считаные часы, если не минуты. Непрерывный сеанс связи – это значит, что вот-вот поступит приказ «применить спецоружие» по кораблям противника. За противником далеко ходить не надо – американские эсминцы и фрегаты галсируют прямо над головой. Главная цель – противолодочный вертолетоносец «Эссекс» – тоже неподалеку, в пределах досягаемости дальноходной торпеды с ядерным боевым зарядовым отделением.

«Непрерывный сеанс» – это значит, что лодка постоянно должна находиться с выставленными над водой антенной и перископом. И это в прозрачнейшей воде Саргассова моря, и это в скопище противолодочных кораблей, которые вовсю ищут шумковскую лодку и уж наверняка не упустят случая «нечаянно» пройтись килем по ее рубке, как только заметят белый бурун перископа. Но приказ есть приказ, и Шумков держался на 12-метровой глубине, разрезая волну поднятой антенной и обоими перископами – зенитным и командирским.

Нет худа без добра – лодочный «осназовец» (радиоразведчик) подключился к антенне и тщательно прослушивал эфир. Он-то и принес в центральный пост последний радиоперехват:

– Товарищ командир, с авиабазы «Рузвельтрост» вылетел противолодочный самолет «Нептун». Он получил распоряжение иметь бортовое оружие в готовности к применению.

Час от часу не легче… Слово, которое второй месяц билось в мозгу как больная жилка, становилось реальностью: война! Два носовых аппарата были заряжены атомными торпедами. Как они взрываются, Шумков знал лучше, чем кто-либо. Год назад он стрелял ими в бухте Черной на Новой Земле.

Новая Земля, октябрь 1961 годаЭтот морской полигон простирался в самом безлюдном, самом глухом углу архипелага Новая Земля…

Сначала был залп для надводного взрыва атомного БЗО (боевого зарядного отделения). Шумков наблюдал за ним в перископ, надев сильно затемненные очки. Но и сквозь них пронзительная вспышка света больно резанула по глазам. А дальше – как на учебном плакате: над Черной бухтой встал дымный грибовидный смерч…

Вторую атомную торпеду он выпустил три дня спустя. Она вышла с заглублением в 30 метров и пока неслась в назначенный квадрат, Шумков успел увести свою Б-130 за скалу. Но и там он ощутил, как вздрогнул океан – словно раненый кит… Огромный водяной горб вспучился посреди бухты. Гидродинамический удар встряхнул подводный корабль. Хорошо, что успели выключить гидроакустическую аппаратуру…

За те испытательные взрывы китель молодого офицера украсил орден Ленина. Именно поэтому Шумкова, как единственного командира, имевшего реальный опыт стрельбы атомными торпедами, и направили к берегам Кубы – под Америку. Да и экипаж Б-130 был под стать командиру – сплаванный, сбитый, обученный, матросы по четвертому году служили, с такими хоть к черту на рога, хоть на прорыв американской блокады…

Саргассово море, октябрь 1962 годаМир качался на краю бездны. Это чувствовали все – от русского командира до американского президента. Джон Кеннеди на встрече с журналистами вдруг стал читать наизусть стихи:

Бой быков. Горлопаны толпоюСобрались на огромной арене,Но один лишь из них все знает,Он один лишь с быком сразится…Коррида в Саргассовом море становилась все ожесточеннее. Тем временем один из советских офицеров, ничего не зная о поэтическом дневнике американского президента, вел свой поэтический дневник:

Когда поймем – нет никаких надежд,И все-таки надежды не утратим, —Прорвем противолодочный рубежИ будем в срок в назначенном квадрате!Мир втиснут в сумрак боевых постов.Мы тыщу лет на солнце не глядели…«Центральный! Слева… Справа… шум винтов!» —Акустик побледнел, считая цели.Припали операторы к планшетам.Меняем скорость, курс и глубину, —Не может быть, чтоб наша песня спета!…Шумков не стал ждать, когда прилетит противолодочный самолет, имевший приказ о применении бортового оружия, и велел погружаться. Однако американцы уже засекли подвсплывшую на сеанс связи субмарину. Их корабли неслись на всех парах с явным намерением таранить русскую лодку. От удара по корпусу спасли сорок секунд запоздания ближайшего эсминца и двадцать метров уже набранной глубины. Вой рубящих воду винтов пронесся над головами подводников… А если бы меч форштевня все же врезал по рубке субмарины? Пятикилометровая глубина надежно скрыла бы братскую могилу семидесяти восьми моряков. И никаких проблем с международной ответственностью. Сгинула лодка в Бермудском треугольнике так же безвестно, как пропала С-80 в Баренцевом море или дизельный ракетоносец К-129 в районе Гавайских островов, – никаких нот, никаких протестов. Кому, за что? Кто видел? Кто докажет? Воистину: концы в воду…

Американцы считали, что у них есть моральное право уничтожить хотя бы одну из советских подводных лодок. Почему? Потому что 27 октября над Кубой был сбит разведывательный самолет U-2. Летчик, лейтенант Андерсен, погиб. Это была первая кровь, пролитая в Карибском кризисе, и пролили ее, как считали американцы, советские зенитчики. Значит, нужен был реванш. Кровь за кровь! Но командиры подводных лодок не знали, кто из них обречен на заклание.

Что толку переживать о собственной участи, когда на кону стояла судьба планеты – быть или не быть? Больше всего Шумкова сейчас тревожило одно: успеет он с ответным ударом или его отправят в пучину ни за понюшку табаку.

А за бортом уже рвались глубинные бомбы: громыхнуло слева… громыхнуло справа… Шумков хорошо помнил последнее напутствие начальника штаба Северного флота адмирала Рассохо: «Оружие применять только по приказу из Москвы. Но если ударят по правой щеке – левую не подставлять!»

Рвануло так, что погасли плафоны.

– Центральный! Взрыв на носовой надстройке! – прокричал динамик голосом командира первого отсека.

– Осмотреться в отсеках! – Это было все, что мог ответить первому Шумков.

– Нас бомбят! – мрачно уточнил кто-то ситуацию.

Врубили аварийное освещение, и Шумков сразу же ощутил на себе с полдюжины взыскующих взглядов. Они мешали сосредоточиться и понять: это что – тебя уже ударили по правой щеке? надо отвечать?

И тут его осенило (а если бы не осенило?!): это не бомбежка. Это американцы швыряют в воду сигнальные гранаты: три взрыва – это по международному коду приказ немедленно всплыть. Но Б-130 стремительно погружалась. Третья граната упала прямо на корпус, и ее взрыв заклинил носовые рули глубины.

Глубиномер показывал 160 метров. Это до поверхности моря. До предельной глубины погружения еще меньше. А до грунта – аж пять с половиной километров. Эх, недаром древние пили за живых, за мертвых и за тех, кто в море. Помяните и нас там, в Полярном! «Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами…» Похоже – амба!

– Центральный! Шестой топит!.. – вскрикнул динамик межотсечной связи и нехорошо замолчал.

В шестом – гудят гребные электромоторы, там ходовые станции под напряжением… Туда соленой воды плеснуть – все равно что бензином тлеющие угли окатить. Вот только пожара до полной беды не хватало! «Господи, спаси и сохрани!» – сама собой припомнилась молитва бабушки, сибирской казачки…

– Центральный! Течь ликвидирована! Шестой…

– Есть, шестой!

Ладонь Шумкова стерла со лба холодный пот. Холодный! Это в сорокаградусном-то пекле.

А корпус лодки звенел, будто по нему хлестали бичами. Хлестали, конечно, не бичами, а импульсами гидролокаторов. Эсминцы, нащупав ультразвуковыми лучами стальную акулу, взяли ее в плотную «коробочку». Шумков попытался вырваться из нее на жалких остатках энергозапаса. Дергался вправо, влево, менял глубины – куда там! Что-что, а электроника у американцев классная. Сталь стонала под ударами посылок. Виски от них ныли… А тут еще в центральном посту возникла фигура мичмана-радиоразведчика.

– Товарищ командир, прошу прощения – ошибочка вышла. В радиограмме было не «оружие приготовить», а поисковую аппаратуру.

У Шумкова уже не было сил послать его подальше… Чтобы хватило электричества на рывок, командир приказал выключить электроплиты камбуза и сократить до предела освещение в отсеках. В душной жаркой полутьме застыли у приборов и экранов тени раздетых до трусов людей с полотенцами на шеях. Больше всего берегли акустиков – «глаза» подводной лодки.

«Чтобы у нас не было теплового удара, – вспоминает флагманский специалист бригады, ныне контр-адмирал в отставке В. Сенин, – нам на получасовую вахту выдавали пол-литра воды, по температуре и вкусу похожей на мочу. Несмотря на это, гидроакустическая вахта неслась непрерывно, положение преследовавших нас эсминцев постоянно фиксировалось в вахтенном аппаратном журнале, хотя он и был обильно залит нашим потом».

Капитан 1-го ранга Николай Шумков:

«Удивить – победить! Удивить американцев мы могли только одним: развернуться на циркуляции и рвануть в сторону Америки. Что мы и сделали…

Эсминцы-охотники и в самом деле этого не ожидали. Полуживая рыбина вырвалась из сети гидролокаторных лучей и на пределе сил вышла из зоны слежения. Б-130 уходила от преследователей со скоростью… пешехода. Старая и порядком истощенная батарея, которую не успели сменить перед походом, выжимала из своих пластин последние ампер-часы. Забрезжившая было надежда на успешный исход поединка снова стала меркнуть, едва акустик бросил в микрофон упавшим голосом:

– По пеленгу… слышу работу гидролокатора».

Шумков сник: сейчас снова накроют. Знать бы ему тогда, какой переполох вызвал его четырехчасовой отрыв на противолодочном авианосце «Эссекс», в группировку которого входили незадачливые эсминцы. В воздух были подняты все палубные самолеты и вертолеты. Эсминцы строем бороздили квадрат за квадратом. Искали всей мощью поисковой радиоэлектроники – под водой и над водой.

А скорость Б-130 упала до полутора узлов. Дряхлый старец тащится быстрее. Батарея разрядилась, как доложил механик, почти «до воды». Если замрет самый слабосильный мотор экономхода, то лодку просто не удержать на глубине – начнет тонуть. Что делать, всплывать?

Шумков оглядел мокрые изможденные лица своих людей, заросшие черной щетиной. Четвертые сутки они дышали не воздухом, а чудовищной смесью из паров соляра, гидравлики, серной кислоты, сурьмянистого водорода и прочих аккумуляторных газов. Эта адская взвесь разъедала не то что легкие – поролоновые обрезки, которыми были набиты подушки. Шумков не сомневался, что его экипаж дышал бы этим ядом и пятые, и шестые, и седьмые сутки, если бы позволял запас энергии для подводного хода. Но он иссяк раньше, чем человеческие силы.

– По местам стоять! К всплытию!

Американские вертолетчики, зависнув над морем, с замиранием сердца следили, как в прозрачной синеве водной толщи смутно забрезжило длинное тело черного чудища. Первыми вынырнули змееголовый нос и бок узколобой глазастой рубки. Б-130 – по американской классификации лодка типа «фокстрот» – всплыла в позиционное положение. Без дизелей подводники не могли даже продуть остаток балласта.

Эсминцы немедленно взяли лодку в тесное кольцо. Так конвоиры держат пойманного беглеца. Сгрудившись у лееров, американские моряки в белых тропических шортах и панамах бросали в рот попкорн и с интересом разглядывали полуголых, в синих разводах людей, которые жадно хватали ртами свежий воздух. Откуда им было знать после своих настуженных кондиционерами кают и кубриков, из какого пекла вырвались эти доходяги? И уж вовсе не могли догадаться о том, что синий цвет их телам придавали линючие синие трусы и майки фасона «родина дала, родина и смеется».