Полная версия

Отдаленные последствия. «Грех», «Француз» и шестидесятники

Более или менее органичный и прочный союз шестидесятников с прошлым в реальности так или иначе (по крайней мере, политически) сложился во взаимодействии с авторами военной «лейтенантской прозы» (Виктор Некрасов, Григорий Бакланов, Василь Быков), в солидарности с творцами-мучениками лагерной прозы (Варлам Шаламов, Александр Солженицын). Но и этот союз чаще всего подразумевал самоотверженную, искупительную смерть героя-отца. Именно смерть сохраняла в неприкосновенности устойчивое для шестидесятников поколенческое ощущение сиротства и хотя бы минимально возможную независимость от тяжкого и травматичного исторического наследия.

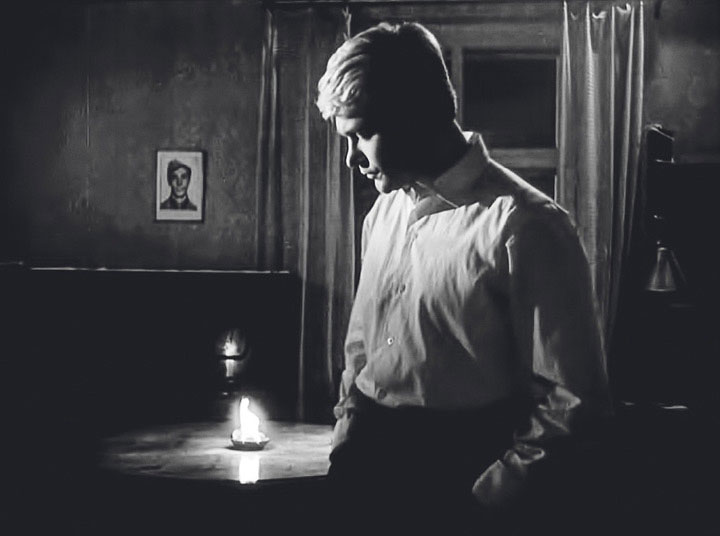

Смерть, как смерть Бориса из «Летят журавли» (1957) режиссера Михаила Калатозова, могла случиться в кадре. Могла произойти и за кадром, как смерть Алеши Скворцова в «Балладе о солдате» (1959) Григория Чухрая. Но для шестидесятников была принципиально важна сама героическая конечность той жизни, после которой для «мальчиков иных веков»[34] только и могла начаться совсем другая жизнь, жизнь с нуля. Торжественно «застеклив память»[35] и повесив на стенку фотографию погибшего на фронте или на худой конец в лагере отца, герои 1960-х как бы переставали быть заложниками истории, мутить ею душу – и превращали незаживающую рану, травму в очищенную и беспримесную, как вечный огонь, легенду[36].

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

Режиссер Михаил Калатозов

1957

Именно с кадра, запечатлевшего знаковую отцовскую фотографию на стене, начинался финальный разговор с погибшим на фронте отцом в фильме «Застава Ильича», авторы которого пытались с максимальной, декларативной ясностью сформулировать и отношение к прошлому («вечно живой» отец), и свое жизненное кредо, установившее именно жизнь как таковую в качестве главной ценности. Чистый лист этой жизни был чист прежде всего свободой от смерти, противопоставленностью смерти. И когда Журавлев-сын в жертвенном порыве говорил Журавлеву-отцу:

– Я хотел бы тогда идти рядом (в бой. – Л. К.)

– Не надо, – отвечал отец.

– А что надо? – спрашивал сын.

Тогда отец и открывал сыну кодовое слово, которое и герой фильма, и его создатели больше всего хотели услышать, сознательно сакрализуя это слово тем, что произносил его погибший на войне отец:

– Жить!

– Да… А как? Как? – продолжал задумчиво спрашивать сын, стараясь уточнить полученный ответ. Но, как известно, тень отца Гамлета ничего не обязана объяснять, тем более что ключ к пониманию себя в мире уже был у героя: «Жить!»

В стихотворении Михаила Дудина «Соловьи», написанном на Ленинградском фронте в июне 1942-го (в «Заставе Ильича» автор читает его в Политехническом институте, заставляя Сергея Журавлева в очередной раз задуматься о жизни), прямо утверждается – и не вымышленным, а реальным героем войны – превосходство жизни над смертью для будущих поколений:

Пусть им навстречу солнце зноем брызнет,И облака потянутся гуртом.Я славлю смерть во имя нашей жизни.О мертвых мы поговорим потом.

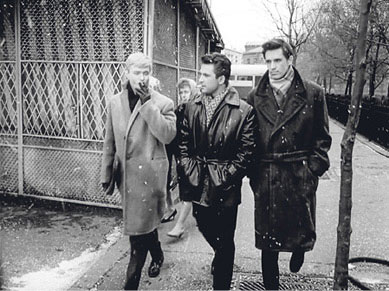

«ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» («МНЕ 20 ЛЕТ»)

Режиссер Марлен Хуциев

1964

Погибшие на фронте отцы стали для шестидесятников священной, как вечный огонь, легендой

Если вспомнить фильм Германа-младшего о Довлатове, окажется, что и по сей день этот ключ к реальности работает. «Мы есть, мы будем, несмотря ни на что», – говорит под занавес герой картины. Стала ли при этом витальная установка на жизнь – «несмотря ни на что» – более конкретной? В каком-то смысле – да.

Три друга – герои Шпаликова и Хуциева – на фоне финальных московских панорам в «Заставе Ильича» наперебой, словно в каком-то лирическом опьянении, говорили о дружбе как о главном цементирующем жизнь факторе: «Всегда вместе… всегда с вами, что бы ни случилось… не страшно, если знать, что не один… я бы ничего не хотел другого».

«ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»

Режиссер Марлен Хуциев

1964

* * *

Может быть, дружба со всеми ее плюсами и минусами как раз и оказалась в итоге фундаментом худо-бедно, но оформившегося в XXI веке нового российского миропорядка, за которым с недавних пор закрепилось и такое удивительное определение, как «новая нормальность». Российский миропорядок не похож ни на американскую, ни на шведскую, ни на китайскую, ни на какую другую известную модель жизни. Российская модель правдами-неправдами отстроена «ребятами с нашего двора»[37]. И модель эту было бы правильнее всего так и назвать: «товарищеский» или, точнее, «пацанский капитализм»[38].

Без очевидного ответа в современном общественном пространстве остается только вопрос «Как жить?» в более широком, чем допускает эмпирика жизни, бытийном смысле.

Погибший на фронте отец Сергея Журавлева из «Заставы Ильича» так и не ответил на этот самый сложный вопрос. Но он не мог и не должен был на него отвечать, как бы ни возмущался по этому поводу тогдашний Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Как объясняет сам отец, он, убитый в атаке дождливым осенним утром, уже на два года младше сына. К тому же отцу некогда, его ждут товарищи: надо идти в бой. Но есть, кажется, и еще одна причина, по которой отец оставляет без ответа самый трудный вопрос сына: то заветное, за что он погиб («у меня не было выбора»). То, чем были богаты «комиссары в пыльных шлемах» Булата Окуджавы, на самом деле уже не вписывалось в ритмы «нормального летнего дождя». Утро и для шестидесятников красило «нежным светом стены древнего Кремля»[39], только бесшабашное шпаликовское «бывает все на свете хорошо» в прокрустово ложе советской идеологии безболезненно не укладывалось.

Фильм «Застава Ильича» открывался проходом революционного патруля под звуки «Интернационала» и завершался – тоже под звуки «Интернационала» – сменой почетного караула у мавзолея Ленина. Но чем настойчивее утверждалась в картине историческая преемственность сыновей по отношению к поколению отцов, тем более очевидной становились декоративность идеологического обрамления и сугубая мемориальность чувств, навеянных ушедшей в прошлое классической советской эпохой. Воспринимать ее ценности как вновь обретенное откровение шестидесятники были не готовы. В 1960-е невозможно было принять за чистую монету, к примеру, героический финал уже упомянутого стихотворения Павла Когана, написанного в 1940-м:

Но мы еще дойдем до Ганга,Но мы еще умрем в боях,Чтоб от Японии до АнглииСияла Родина моя.Не случайно это последнее в стихотворении четверостишие после войны на протяжении многих лет редакторы предпочитали не включать в текст «Лирического завещания» Когана.

Как жить?

Более чем полувековая эволюция шестидесятников, если судить по фильму Андрея Смирнова «Француз», никак не приблизила послевоенное поколение к какой бы то ни было устойчивой мировоззренческой определенности, и вопрос «Как жить?» по-прежнему хорош лишь тем, что он в принципе есть, звучит и простреливает из мира «низких истин» в более высокие слои.

Прагматическое решение этого вопроса у главного смирновского героя Пьера Дюрана в общем-то есть: «Я никого не представляю. Я сам по себе». Он привез из Франции проверенные временем западные либеральные стандарты и даже не прочь с гордостью объявить об этом на студенческой вечеринке в легкой полемике с полукарикатурными комсомолками, пекущимися исключительно о благе народном. Но потому Пьер и приехал в Россию, потому и ищет отца, что рассчитывает найти пока еще неведомое ему самому, более веское и всеобъемлющее объяснение смысла жизни, чем то, которое угадывается в прологе фильма – в очаровательно свободной и никакими страхами не скованной политической болтовне Дюрана с друзьями в кафе на берегу Сены.

Пытаясь прояснить вместе со своим героем подлинные смыслы, Смирнов использует сегодня, по сути, все ту же популярную у шестидесятников драматургическую модель – разговор сына с отцом. Такое решение оправдывает во «Французе» возраст молодых героев – им, как и героям «Заставы Ильича», по 20 лет, а главное – место и время действия, Москва 1950-х. Похоже, автору и самому надо было в привычном ключе поговорить о жизненных основах, которые для него, как и для его героя Дюрана, конечно, не исчерпываются либеральными ценностями, вполне достаточными для трепа в парижском кафе (как бы ни отруливал Смирнов в сторону кафе на берегу Сены от всего, что в результате построилось у пацанов «с нашего двора»).

«ФРАНЦУЗ»

Режиссер Андрей Смирнов

2019

Сакральное место отца-солдата занял у Смирнова уставший жить отец-лагерник

Опираясь на свой собственный, очень непростой, опыт прожитых лет, Смирнов вносит важные для него коррективы в отлаженную конструкцию судьбоносного межпоколенческого общения. Сакральное место просветленного отца-солдата из «времени большевиков», погибшего на передовой, занимает у Смирнова уставший жить («помереть бы по-человечески») отец-лагерник. Его тяжелая правда в логике фильма актуальнее той военной, которую «пацаны»-управленцы ухитрились затереть до дыр.

Во «Французе» сделано все, чтобы показательно увести в сторону, а затем и вовсе задвинуть на периферию самозабвенную военную героику («умрем в боях», «у меня не было выбора»). Герой французского Сопротивления, погибший в концлагере Анри Дюран, который дал Пьеру не только фамилию, но, судя по всему, и путевку во французскую компартию, оказывается вовсе не отцом Пьера, как поначалу думает зритель, а отчимом. Сама гибель этого отчима в концлагере Равенсбрюк, о которой Дюран упоминает в разговоре с родным отцом, остается во «Французе» где-то на периферии. Хотя лагерь этот вошел в историю как преимущественно женский, в фильме Смирнова достаточно и формальной отсылки к контексту эпохи Второй мировой войны. Что касается живых воспоминаний настоящего отца, прошедшего ГУЛАГ Татищева, о его мытарствах в Вишерлаге, Вятлаге, на Колыме и в Степлаге близ Джезказгана, то они важны для автора именно своей конкретикой и взывают к нашему прямому сопереживанию.

Возможность живой, кровной эстафеты «по партийной линии» во «Французе» последовательно отвергается. Но ведь все очень непросто для Пьера и с восприятием тяжкого лагерного наследия, которое достается герою по линии генетической – вместо скомпрометированной официозом военной легенды, связанной с отцом приемным[40].

При всей внешней нелегендарности пожилого и превращенного с помощью грим-костюма в доходягу актера Александра Балуева (сыгравшего бывшего лагерника Татищева) по сравнению, скажем, с молодым и бравым Львом Прыгуновым (сыгравшим погибшего на фронте отца в «Заставе Ильича»), герой Балуева во «Французе» выглядит не менее монументальным, чем такие легендарные скульптурные образы Евгения Вучетича, как Воин-освободитель в Трептов-парке или Воин-защитник на Мамаевом кургане.

Словно повинуясь скрытой глубоко в подсознании поколенческой программе, Смирнов во «Французе» героизирует Татищева как бы в самом процессе его дегероизации. Или, точнее, самим этим процессом. Почему бы и нет? Ведь может же быть уничижение паче гордости.

Не по одной только властной прихоти харизматичного Балуева, игравшего и генералов, и маршалов, Татищев представлен в невероятно высокопарной театральной манере, которая помогает сделать доживающего горькие дни на обочине жизни лагерного ветерана не просто Героем с большой буквы, а фигурой символической. Балуевскому Татищеву приличествует не скромное пожелтевшее фото, к примеру, в парижской квартире Дюрана, а пьедестал где-нибудь на проспекте Сахарова.

Смирнов прикладывает немало усилий и к тому, чтобы разговор отца с сыном не превратился в морзянку вопросов и ответов. Общение Татищева с Пьером разворачивается неспешно – так, чтобы собеседники могли прочувствовать друг друга и в режиме прямого длительного диалога отец помог сыну осознать важные для него ценностные ориентиры. Но Пьер как был до встречи с отцом, так и после нее остается мировоззренчески неприкаянным сиротой – его членство в компартии, легко допускающее также и его буржуазный индивидуализм, лишь усиливает это ощущение.

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

Режиссер Андрей Смирнов

1971

На самом деле диалог отца с сыном не клеится изначально. Хрупкая вязь разговора очень скоро взрывается истерикой сына: «Вам на меня наплевать!» – и угрюмым бормотанием погруженного в свое великорусское страдание отца: «Чего тебе надо? Водку пьешь как француз. Катись в свой сраный Париж».

Первый, чисто эмоциональный круг сближения не дает, – да, наверное, и не может дать сколько-нибудь значительного продвижения героев навстречу друг другу. Однако жестко табуированный для шестидесятника прямой, живой контакт с исторической травмой не может состояться и на втором круге общения отца-Татищева и сына-Дюрана. Искренне добиваясь их сближения, Смирнов словно противоречит своей собственной глубинной поколенческой установке и, развивая взаимоотношения героев сам, как автор, пребывает в неустойчивом равновесии.

С одной стороны, хмуро, по-русски выпив водки, Татищев озадачивает сына не только коротким полубытовым вопросом: «В церковь ходишь?» – но и настоящим откровением – рассказом о своем математическом доказательстве бытия Божия, чем он неустанно занимался за колючей проволокой. С другой стороны, у автора фильма нет никакой возможности хоть как-то преодолеть драматургически заданную им самим коллизию поколений, в которой все роли уже распределены. Отец может лишь прекраснодушно уповать на то, что сын взрослый, а значит, сам образумится: «Голова на плечах есть». В свою очередь, сын-иностранец, ощущающий дистанцию с отцом еще острее, чем «ребята с нашего двора», временами даже пугливо шарахается от его откровений. Вполне по-французски, как бы со стороны, Пьер восхищается непонятной и загадочной русской душой отца. Но никак не может взять в толк, что в «голоде и холоде» его отец был озабочен главным вопросом бытия: есть Бог или нет.

Живая музыка, которая, как и поэзия, все-таки возможна «после Освенцима» – после всех открытых отцом сыну страданий и мук, – звучит в фильме скорее для отца, погрузившегося в траур «Лунной сонаты», как в неумолимо наступающий на него вечный покой, чем для сына, исполняющего Бетховена на стареньком клубном пианино лишь в качестве аккомпаниатора трагической отцовской задумчивости. Пьер украдкой поглядывает на отца – не заснул ли он.

Неустойчивое авторское равновесие, естественно, не может длиться слишком долго. Из него нужно либо выйти в какую-то новую ситуацию устойчивости, либо вернуться к той, которая уже стала с годами привычной.

Похоже, сближением с поколенческой нормой и становится у Смирнова повторное сиротство Дюрана, наступающее почти мгновенно после обретения отца. Зафиксировав факт отцовства, Татищев может только умереть – и чем скоропостижнее, тем лучше. Его превращение в «вечно живую» легенду не терпит отлагательств.

Погребальный ритуал, оформляющий мифологическое отстранение прошлого – превращение отца в легенду, – может выглядеть как угодно. Необходимо, чтобы мифологическое превращение в принципе произошло. Подходит и звезда над могилой с оружейным воинским салютом, как в «Белорусском вокзале», и обряд отпевания с деревянным могильным крестом во «Французе».

«ФРАНЦУЗ»

Режиссер Андрей Смирнов

2019

Сакральная смерть отца вроде бы снова пытается задать вопрошанию сына «Как жить?» бытийную высоту. Но в Дюране уже нет той страстной витальной энергии, которая была у шестидесятников. Он лишь поддерживает в отношениях с прошлым некий status quo, который теперь не предполагает никаких радужных перспектив, когда-то давно послуживших подходящей заменой внутреннему росту.

В связи с фильмом Кончаловского «Грех» говорить что-либо определенное об особом механизме взаимодействия героя с легендарным прошлым, конечно, не приходится. Всегда достаточно осторожно выражавший собственную связь с генеральными установками своего поколения Кончаловский и в новом фильме хорошо прикрыт фигурой Микеланджело от любой поколенческой риторики. Но что-то удивительно знакомое все-таки проглядывает в первой сцене фильма, которую можно назвать «похороны дяди». Не подключенная к общему сюжету, довольно трудно вообще объяснимая, эта сцена быстро истаивает в наплыве основного действия. Но в то же время подвисает как нераскрытая тайна. Как будто автор хотел что-то важное сказать, но передумал. На похоронах дяди у Микеланджело есть только одна обращенная к покойнику реплика: «Бедный дядя, совсем исхудал».

Бессмертный полк

Парадокс сегодняшней, за давностью лет неизбежно слабеющей, памяти о кровопролитной мировой войне и жестоких сталинских репрессиях – этих главных травмах XX века – состоит в том, что легенда о времени отцов словно лишает прошлое его естественного права на старение. Может ослабеть память о травме Смутного времени XVII века, или о травме Войны 1812 года, или о травме декабрьского восстания 1825 года, о которой не так давно рассказали авторы фильма «Союз Спасения» (2019), а затем и одноименного сериала (2022), но память об отцах-победителях словно обязана вечно нести беспримерную вахту и даже усиливать по необходимости свою общественную значимость.

Природу этого феномена во многом объясняет та самая, если опять же вспомнить Высоцкого, «память застекленная», которая возникла на рубеже 1950–1960-х годов. Она решительно подменила быстро стареющую память, связанную с конкретными обстоятельствами жизни отцов.

С прозорливой точностью о возможности такой подмены писали уже в своих довоенных стихах будущие поэты-фронтовики. Они «ушли, не долюбив, // не докурив последней папиросы», писал Николай Майоров в стихотворении «Мы» (1940). Они были поразительно, пророчески единодушны в том, какой именно памятью их наградят:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Фрагмент этой книги под названием «От Хроноса до вируса: “Грех”, “Француз” и шестидесятники» был опубликован в апреле 2021 года в журнале «Искусство кино». URL: https://kinoart.ru/texts/ot-hronosa-do-virusa-greh-frantsuz-i-shestidesyatniki.

2

Хоменко К. Рецензия на фильм «Француз» // TimeOut. 31.10.2019.

3

«Грех» Андрея Кончаловского: Прямая линия с президентом // Фонтанка. ру. 14.11.2019.

4

Плахов А. Андрей Буонарроти // Коммерсантъ. 2019. № 209. С. 11.

5

Пушкарская Е. «У Микеланджело те же недостатки, что и у меня». Беседа с А. Кончаловским // Огонек. 2019. № 44. С. 32.

6

Свиридова А. Алексей Герман: «Мы – рабы» // Экран и сцена. 2018. № 4.

7

Рассадин С. Шестидесятники. Книги о молодом современнике // Юность. 1960. № 12. С. 58–62.

8

Солидарность отечественных шестидесятников с неореализмом оказалась возможной именно на почве реабилитации «колесиков и винтиков»: «Нет маленьких страданий, нет маленьких людей, – писал Евгений Евтушенко в письме Витторио Страде, – вот чему научил нас заново итальянский неореализм» (см. Vittorio. Междисциплинарный научный сборник, посвященный 75-летию Витторио Страда. М., 2005. С. 16).

9

Silentium! (1830), стихотворение Фёдора Тютчева.

10

Дождь в лицо и ключицы (1955).

11

Двойник (1973).

12

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку (1970).

13

Silentium! (1830).

14

«Его зарыли в шар земной, // А был он лишь солдат…» – написал в своем знаменитом и во многом программном для шестидесятников стихотворении поэт Сергей Орлов (1921–1977).

15

Анализируя актерские работы классического шестидесятника Олега Ефремова, Майя Туровская не случайно с обидой за своего героя указывала на то, что нравственный императив «сделал шестидесятников козлами отпущения для новой генерации строителей капитализма» (Кино России. Актерская энциклопедия. М., 2002. Вып. 1).

16

Войнович В. Замысел. М., 2015.

17

«Четырнадцать минут до старта» – песня Оскара Фельцмана на стихи Владимира Войновича «Я верю, друзья» (1960).

18

Кичин В. Андрей Кончаловский: Мой фильм – это мое видение Микеланджело // Российская газета. 2018. № 239 (7702).

19

Кичин В. Андрей Кончаловский: Мой фильм – это мое видение Микеланджело // Российская газета. 2018. № 239 (7702).

20

«Низкие истины» – так назывались мемуары Андрея Кончаловского.

21

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 2001.

22

Отчаянную попытку преодолеть обреченность «долгой счастливой жизни» по Шпаликову, только не лирическими, а радикальными средствами, с помощью вооруженного насилия, предпринял в своем фильме 2013 года представитель уже совсем другого кинопоколения Борис Хлебников, который программно назвал свой фильм так же – «Долгая счастливая жизнь» (ирония в квадрате). Однако огнестрельный реванш не обнаружил выхода из шпаликовской тоски, а скорее загнал ее в уже абсолютно безысходный тупик, что, по Хлебникову, очевидно, честнее.

23

Кончаловский А. С. Возвышающий обман. М., 2021. Вторая автобиографическая книга режиссера, завершена в 1999 году.

24

Согласно историческим источникам, сюжет с гигантской глыбой мрамора действительно имел место в жизни. Но только в реальности не глыба-монстр, долго лежавшая во дворе собора Санта-Мария-дель-Фьоре укротила амбиции Микеланджело: из гигантского мраморного куска, от которого отказался в свое время Леонардо да Винчи, скульптор создал одно из самых выдающихся своих произведений – статую Давида.

25

«Ещенепознер». Наум Клейман: «Эта вечность скоро кончится». URL: youtube.com/watch?v=6eX-jSaXRPc.

26

Кончаловский А. С. Возвышающий обман. М., 1999. С. 85.

27

«Бывает все на свете хорошо» (1962), стихотворение Геннадия Шпаликова.

28

В книге «Возвышающий обман» Кончаловский придает особое значение сцене разговора именно Кирилла, а не Андрея с Феофаном Греком, в которой Кирилл рассуждает об истинном мастерстве: «Простота без пестроты». Тарковский, по мнению Кончаловского, не уделил этой сцене достаточно внимания и проиграл: «Потерялось то, ради чего она нами, во всяком случае мной, писалась».

29

Александер-Гарретт Л. Собиратель снов Андрей Тарковский. М., 2009.

30

Иван Чувиляев. «Грех» Андрея Кончаловского. Прямая линия с президентом // Фонтанка. ру. 14.11.2019.

31

Интересно, что в «Рублеве» при рождении колокола в качестве гостей Князя присутствуют соотечественники Микеланджело – знатные итальянцы. Они старше своего потомка почти на век. Им тоже не дано знать о преодолении непреодолимого. Самый главный итальянец – Его Превосходительство – говорит: «По-моему, ничего не выйдет… Именем Богородицы клянусь, что этот колокол и звука не издаст».

32

В переводе с церк. – слав. «Ведь там, где хочет Бог, нарушается закон природы».

33

Подробнее см.: Туровская М. 7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского. М., 1991. С. 116.

34

«Лирическое отступление» (1940), стихотворение Павла Когана (1918–1942).

35

«Все ушли на фронт» (1964), песня Владимира Высоцкого (1938–1980).

36