Полная версия

Жизнь в зелёном мундире. Книга пятая. Придворный полк

Приехали в Сухуми. Я разместился в санатории. Оставив вещи, мы вчетвером пошли искать пристанище для Анны и девочек.

Проблем это не составило и вскоре, через дорогу от санатория, у них была комната. Нормально обустроенная, не дорого и со всем необходимым.

С организацией питания вопрос был тоже решён быстро и просто: на территории санатория была столовая для своих работников. Многие из приезжих «беспутёвочных» членов семей договаривались о «постановке на довольствие» в ней. Договорились и мы.

Отдых был как всегда отличным (от рабочих и обыденных будней) но, памятуя о том, что наш ребёнок идёт в школу, мы использовали каждую минуту, чтобы дочку чему-нибудь научить: стихам, таблице умножения, много читали.

Не помню, кому первому пришла в голову идея собрать гербарий для школы. Может быть, эта мысль была навеяна морским воздухом, а может великолепным парком санатория.

Множество самых разнообразных деревьев и кустарников всего мира наполняли парк. У каждого табличка с названием вида растения, указана его родина и где оно произрастает.

Некоторые экземпляры гербария, собранного в Сухуми

Таким образом, схема сбора гербария была проста: срываешь листок с дерева или куста, кладёшь в книгу между страниц и записываешь карандашом в углу страницы название растения.

Всё, теперь пусть сохнет.

Мы этим так увлеклись, что через неделю у нас были все экземпляры растений, произрастающие в санатории.

Нам показалось этого недостаточно:

– «Идем в Сухумский дендропарк!» – решили мы.

Пять остановок пешком (мы всегда при возможности ходим, а не пользуемся транспортом) и мы вчетвером в дендропарке мирового уровня.

Какой-то известный всем, но забытый мной ботаник со всего мира собирал для него растения.

Дендропарк был огромен. В глубине его и на возвышенности располагалась (как нам сказали) охраняемая дача Сталина. Здание красивое, величественное и ухоженное. Кто там находился после смерти «вождя народов» – не знаю, но то, что никакого музея в то время не было это точно.

Приступили к осмотру дендропарка и увеличению нашей коллекции, экземпляры которой занимали несколько разбухших книг.

Всё бы неплохо, но при сборе гербария был ряд мешающих нам обстоятельств:

– некоторые деревья были старые, выросшие до огромных размеров так, что мне было не достать их листьев;

– многие растения не имели информационных табличек, их мог назвать только экскурсовод, но как сами понимаете: с экскурсоводом гербарий не соберёшь;

– у нас уже было собрано многое, и мы уже путались с тем, что собрали – не помнили, есть этот экземпляр или нет;

– с младшей дочерью Анюткой на руках много не находишь, эти кусты и деревья были ей не интересны, к тому же пора было идти на обед.

Тем не менее, неплохо пополнив коллекцию, мы с чувством выполненного долга покинули дендрарий.

В санатории перебрали собранные экземпляры. Из каких только стран не было в гербарии растений! Япония, Китай, Чили, Индонезия, Бразилия, Аргентина, Испания, Малайзия, Сингапур, страны средиземноморья….

Можно было на этом остановиться и успокоиться, но путёвка в санаторий была на два десятка суток – хватало времени на любые начинания.

Поразмыслив, мы решили продолжить сбор – ведь в Сухуми ещё был Ботанический сад Академии наук Грузинской ССР!

В купленном проспекте мы прочитали, что в нём было собрано около 2000 видов растений как местных кавказских, так и завезённых из многих районов земного шара. Подготовились и организовали вылазку в Ботанический сад.

Сад располагался в центре города, но туда водили экскурсии, а индивидуальное посещение не допускалось. Очевидно, гербарий собирали не только мы – кругом было множество табличек:

– «Руками не трогать! Штраф 5 рублей».

Это была приличная сумма. Для сравнения: билет на поезд Сухуми – Тбилиси стоил девять рублей. Пугали посетителей не только таблички, но и милиционеры, снующие повсюду. Мы со старшей дочерью Машей не струсили, но, осуществляя задуманное шли на разные ухищрения: собирали листочки с земли, рвали, отставая от экскурсовода или просто пытались сделать это незаметно.

Срыв операции законспирированного сбора произошёл неожиданно. По ходу экскурсии экскурсовод подвёл нас к розовому кусту мимозы спигозини. Оказывается, на рынках к восьмому марта нам продают вовсе не мимозу, а акацию серебристую! Дурят нашего брата! Мимоза редкое и очень прихотливое растение. Даже в Ботаническом саду на обозрение посетителей был выставлен только один куст.

На вопрос одного из туристов:

– «Мимоза спигозини – понятно. А почему „стыдливая“?». Экскурсовод пояснил:

– «Если притронуться к цветку, то он сразу закроется». Протянул руку и, коснувшись цветка мимозы, показал, что наших глазах цветок быстро захлопнулся. Только экскурсия отошла от куста, как я для маскировки своих действий по хищению нового экземпляра для гербария, сказал ещё торчавшим у растения зевакам:

– «Теперь я попробую!» – и, коснувшись цветка, незаметно сорвал его. Вернее, я думал, что незаметно…

Сзади раздался голос настолько неожиданный и свирепый, что он заставил меня содрогнуться:

– «Папробывал? А тэпэр платы денгы! Штрав!». На плечо мне легла рука грозного милиционера, который не скрывал своей радости от пойманной жертвы:

– «Ты чытат по рускы умээш? Он напысано!» и он указал мне на табличку.

– «Руками не трогать! Штраф 5 рублей». Видя испуг дочери и понимая бесполезность уговорить стража абхазского закона отпустить нас с миром, я не вступил в пререкания для защиты своих «кровных» денег, в которых нуждался сам. Отдал пять рублей милиционеру и получил от него квитанцию почему-то только на пятьдесят копеек.

Может у них были старые бланки или в Ботаническом саду прошла своя деноминация квитанций?

Квитанция за сорванный цветок

Вступать в разбирательства по этому поводу тоже не стал, чтобы не травмировать Машу, смотревшую на происходящее широко раскрытыми глазами. Заплатив милиционеру и взяв Машу, быстро с ней ретировался, зажимая в одной руке мимозу спигозини, а в другой злополучную квитанцию об уплате штрафа.

Доложили Анне (которая по этическим соображениям не принимала участие в операции сбора), о непредвиденной трате в размере целых пяти рублей.

Этот рисунок размещаю для общей эрудиции

Думаю, что подпортили ей настроение, хотя по её виду этого нельзя было сказать. Провели короткое совещание и решили, что коллекция уже достаточно полная. На этом сбор гербария был закончен, так как повторного штрафа мы могли не осилить.

Интересно то, что гербарий сохранился у меня в первозданном виде – лежит у меня в шкафу уже сорок лет! Никто (теперь уже из внуков) не проявляет к нему интерес. Может правнуки…

Во времена СССР Абхазия была как заграница. В ней были индивидуальные постройки, которые можно было видеть только в иностранных фильмах и невозможно было представить в наших городах.

В Сухуми развивался мелкий (думаю был и крупный – мы с этим не сталкивались) бизнес. Процветала частная торговля не общепитом и не общепошивом, а шилось и изготавливалась продукция мелкими партиями или на заказ.

А торговали во множестве магазинчиков и лавочек товаром, изготовленным на мелких предприятиях или изготовленными собственноручно. Все эти товары были хорошего качества и стоили не очень дорого. Купив какую-то вещь можно было быть уверенным что, приехав в Ярославль ты будешь ходить в такой один, а не так одинаково, как одеты пол города.

Я сшил себе на заказ лакированные туфли, с медной вставкой в носок и щеголял с них по Ярославлю вызывая завистливые взгляды прохожих.

Продажа вин на розлив и в бутылках велась как говориться «на каждом углу». Продавались не только фирменные вина Абхазии: «Псоу», «Лыхны», «Апсны», «Букет Абхазии», но и множество грузинских вин.

Вина были хорошего качества, но желающие могли пить и «спецнапитки домашнего приготовления» – в основном это было вино из винограда сорта «Изабелла» настоянное на табаке. Продавцы такого напитка обычно предупреждали что вино «своё» и только вновь приехавший в Сухуми мог (по-своему не знанию) его купить не преднамеренно.

Пива в Сухуми тоже было предостаточно – в лавочках его обычно продавали на розлив и с сушёной рыбой. Сортов её было множество, я их не различал (только если по цене) поэтому покупал только «барабульку» или мелкую рыбу «игла».

В оставшиеся дни отдыха мы совершали прогулки по городу и набережной. Нам нравилось смотреть на морской вокзал и пристань заполненную огромными белоснежными кораблями. Неоднократно взбирались на Сухумскую гору, и затаскивали на неё младшую дочь – Анютку.

В эту поездку подъём запомнился по одной простой причине – меркантильной. В городе было много недорогих столовых, где можно покушать. Ввиду того, что на гору мы собирались забраться перед обедом, то Анна с девочками могла не успеть в санаторную столовую. Можно было покушать после подъема вверх – на горе были ресторанчики, но дорогие, не для нашего кармана. Внизу у подножья все стоило намного дешевле, и мы зашли в одну из таких харчевен.

Посмотрели ценники – устраивало. Прикинув, что перекусим рубля на два, и я начал делать заказ:

– «Три шашлыка…» (дочерям один пополам.)

Хозяин считает:

– «Рубель…» (я прикинул – мало берёт, должно быть добряк. Попадаются же такие!).

Заказываю дальше:

– «Два стакана вина Алазанская долина. Красного». Хозяин:

– «Рубель…» (должно быть копеек девяносто. Чёрт с ним – за шашлык взял меньше).

– «Три кусочка хлеба…».

Хозяин:

– «Рубель…» (ёлки – палки! Какого чёрта заказал хлеб! Теперь перебор, но платить надо. Не сказал же раньше что неправильно, когда хозяин считал меньше).

Вот и поели….

В эту поездку мы впервые сводили девочек в сухумский питомник обезьян. До войны в Абхазии он представлял собой целый городок Института экспериментальной патологии и терапии Академии Наук СССР. По склонам холмов расположены были клетки, в которых жили своей жизнью нормальные обезьяны.

Множество различных особей заполняли вольеры: павианы, гамадрилы, орангутанги, шимпанзе, красные обезьяны.

С другой стороны решёток на них глазели похожие (человеческие) особи, которые тоже подразделяются на группы, классы и сословия. Кстати манерой поведения некоторые человеческие индивидуумы не отличались от обезьян: вели себя так (было очень жарко и срабатывало выпитое вино), что даже гамадрилы застывали в недоумении, наблюдая за их выходками.

Причём наблюдали без билетов и бесплатно!

Анютка в «Сухумский период жизни»

Девочкам в питомнике понравилось. Особенно красная обезьянка, фотографию которой они попросили купить. Уезжали мы из Сухуми хорошо отдохнувшими и довольными. Бросили в море монеты: хотелось приехать сюда ещё…

Первый класс

Самым знаменательным, главным и радостным событием 1980 года для нас было то что, Маша пошла в первый класс. В такую школу, в которой следовало учиться, чтобы не испортить будущее ребёнка. Последние годы проживания в городке дивизиона нас мучила школьная проблема – где будет учиться Маша? В деревне Воронино была школа, но какая!?

Дети с первого по четвёртый класс обучались одним учителем в одном помещении! Ничто нас не пугало как такая перспектива для нашей дочери. И вот свершилось – чуть более чем за полгода до первого класса мы сменили место жительства и получили возможность устроить ребёнка в нормальную, городскую школу.

Попав в Ярославль, мы всей семьёй ездили по городским магазинам – выбирали школьную форму, портфель и необходимые для обучения принадлежности. Получили бесплатно в школе новые учебники (они выдавались всем и во всех классах). Вместе с другими родителями делали мелкий ремонт и готовили классы к занятиям.

Проблема была только с письменным столом для занятий Маши дома, вернее, с мебелью вообще была проблема, так как её в продаже не было.

Выручил знакомый. Через знакомого «знакомого» директора мебельного магазина (магазины были, а мебели в них – шаром покати) мы «урвали» письменный стол.

Большой, полированный, с ящиками для тетрадей. Мы не могли нарадоваться на дочку, аккуратно раскладывающую школьные принадлежности в новое приобретение. Стол верой и правдой служил нам на протяжении многих лет….

Когда мы вернулись из Сухуми (где-то недели за две до начала занятий) родителей собрали в школе и познакомили с учительницей. Тут же выбрали Машу представителем от первоклашек для чтения стихов на линейке первого сентября.

Дочка волновалась выступать перед большим количеством народа, но ни разу не пыталась отказаться – только упорно повторяла стихи.

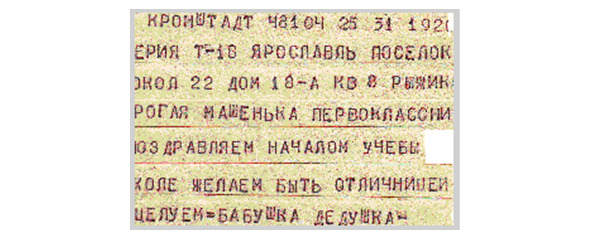

Вот такие были телеграммы.

Первого сентября мы поехали на праздничную линейку всей семьёй. Школа №16 находилась в двух остановках от полка. Большое здание десятилетки бурлило учениками. Прекрасный день, хорошая школа, неплохо организованный утренник, море цветов, шум, гам…

Наша дочурка – ученица с настороженно-радостными глазами звонко декламирующая стихи… и вторая, на руках, ещё непонимающая что происходит. Всё как должно быть у нормальных людей. Так и происходило.

Машулька – первоклассница, 1980 год

Маша ходила в школу самостоятельно и с удовольствием (а то что здание школы находилось совсем не далеко от тюрьмы в Коровниках, мы почему-то не волновались).

Уроки дочка тоже делала сама, и не требовалось проверять качество их выполнения. Сначала её посадили за парту в центре класса. Она вела себя хорошо, не баловалась и её начали перемещать всё дальше и дальше от доски, выдвигая вперёд плохо себя ведущих балбесов, чтобы усилить за ними контроль.

Вскоре она оказалась на задней парте в плохо освещённом месте.

Так воспринимал те события я.

Так вспоминает Маша:

Школа. Первый класс. Самое первое воспоминание, как я вхожу в дверь школы в паре с Олегом. Удивительно, смутно помню всех, а мальчика точно звали Олег. Через год он был переведен в 45 школу, может быть поэтому, я его и запомнила.

Учительницу звали Татьяна Павловна, она мне очень нравилась. Однажды она раздраженно похлопала одного надоедливого хулигана в нашем классе по голове, после этого мы её больше не видели. Оказалось, что она выдрала клок волос из его головы. После этого вела уроки у нас учительница из класса «б». Мы ее звали «барашек», из-за бело-седых и густых кудрей.

Она была редкой занудой и нам не понравилась – ей мы устраивали всевозможные пакости.

Вскоре на смену «барашку» пришла новенькая учительница – Ирина Леонидовна. Это была железная леди. Мы ее жутко боялись.

В школе распространилась игра: крышками от одних тюбиков (пасты или крема) выбивали другие. Выбьешь, забираешь себе.

Мне был симпатичен один мальчик Толя Пасацков, он не плохо играл, но таких крышечек, как у нас дома: больших и высоких ни у кого не было. Я, скрутив все крышки от зубных паст, кремов для чистки обуви, гордо отнесла ему. Он был счастлив. Я тоже, так как два дня я была его лучшим другом…

Раз мы попали в Ярославль, то решили использовать блага цивилизации в полной мере.

Когда дочку на самых первых уроках физкультуры в школе отобрали в секцию спортивной гимнастики – сразу согласились. В первых числах сентября Маша стала заниматься и в спортивной школе. У неё – высокой, гибкой, худенькой получалось не плохо, и через некоторое время она стала получать спортивные призы и разряды.

Второй юношеский разряд был получен Машей в марте 1981 года, а в апреле 1982 года ей был присвоен первый юношеский разряд по спортивной гимнастике за первое место на соревнованиях города.

Здание спортивной школы находилось в центре города, в пятидесяти метрах от филармонии.

Это было далеко от дома. Приходилось ездить до неё на двух видах транспорта, но туда с семилетнего возраста Маша добиралась самостоятельно. (Более двух лет).

Мы с Анной, и естественно Анюткой, ходили на все соревнования и волновались не за места, грамоты и титулы, а за то, чтобы она не расшибла себе голову. В конце концов, нервы не выдержали, и мы приняли решение «завязать» со спортом, так как у дочери стали появляться травмы.

«Занятие музыкой лучше» – размышляли мы:

– «Если не падать со стула при игре на пианино, то самое страшное что может произойти – это вывихнуть пальцы. Но ведь это можно сделать даже при ковырянии в носу… значит почти безопасно!».

Везуха

Стрельбы на полигоне 48-го зенитно-ракетного полка в составе 3-го корпуса ПВО состоялись в начале ноября.

Подготовка по моим меркам прошла недостаточная, но полковнику Карвацкому фортуна сопутствовала – полк отстрелялся на «хорошо».

Помогло то, что стреляли на полигоне Сары-Шагана. Обычно полк выполнял боевую задачу в Ашулуке, а там спрос с приезжающих серьёзнее.

Помогло и то обстоятельство, что стреляли в составе корпуса и выполняли достаточно лёгкую задачу по уничтожению противника.

Задача была поставлена на уничтожение цели сосредоточением огня. Это когда несколько дивизионов стреляют по одному самолёту. Задача имеет особенность в том, что если первый дивизион попадёт в цель и произойдёт подрыв, то ракета второго влетает в область осколков. Эта область увеличивается с каждой секундой и если ракета второго дивизиона пущена позже, то она наверняка в неё попадает.

Таким образом, главной задачей, стоящей перед полком, была задача попадания первым стреляющим дивизионом – он обязан сбить цель. Эту задачу Карвацкий поручил подполковнику Грушину – хорошо подготовленному командиру дивизиона.

Второй командир оказывается в выигрышном положении, если противника уничтожит первый стрелявший. Но есть и обратная сторона – если первый промажет, то вся ответственность за выполнение задачи ляжет на него. Ведь это означает провал задачи всем полком!

Грушин выполнил стрельбу хорошо – уничтожил цель. Вторым (с задержкой после начала стрельбы первого на 1—3 секунды) должен был стрелять подполковник Тюменев (командир Тунашёнского дивизиона).

Контрольно-записывающая аппаратура полигона показала плохое наведение ракеты пущенной дивизионом Тюменева, но, тем не менее, она вошла в разлёт осколков!

Теперь оценка полка зависела от сдачи экзаменов по теоретической выучке расчётов.

Моей задачей на полигоне была подготовка техники ЗРК и ракет к стрельбе. Она для меня в основном знакома и только частично нова. Зенитно-ракетные комплексы я уже готовил много раз сам, а сейчас должен был только контролировать это со своей службой вооружения.

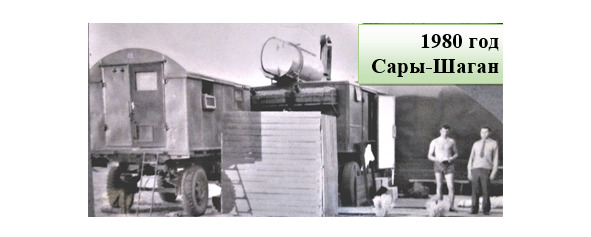

Осень в Сары-Шагане. Командир 3-го ЗРДН подп-к Тюменев и я

В чистом виде контроль никогда не получался – приходилось постоянно вмешиваться: помогать настраивать, подвозить запчасти и контрольно-измерительные приборы.

Это было проще, чем те задачи, которые мне приходилось выполнять ранее.

Новизной для меня являлась подготовка ракет для зенитно-ракетных дивизионов.

Готовил их технический дивизион командиром, которого был подполковник Климовицкий – зубр своего дела. Более десяти лет он командовал дивизионом и отлично вымуштровал расчёты. Даже на полигоне он пользовался авторитетом среди инструкторов. На технической площадке была доска почета, на которую заносились лучшие командиры технических дивизионов СССР по результатам стрельб года.

Фамилия Климовицкого фигурировала трижды в разные годы! Даже дважды на неё больше никто не попал.

Я уже многое освоил по подготовке ракет, но этого было недостаточно, и я помогал, не мешая – подключался к этой задаче, если меня просили. Однако контроль положения дел осуществлял, не выпуская подготовку и доставку ракет из виду. Кстати о доставке.

Колонну ракет, которую подготовит для огневых дивизионов технический, ведёт по пустыне (степи) заместитель командира полка по вооружению. За сотню километров, причём движение только ночью.

При выполнении этой задачи волнений хватало.

Главное, чтобы не заснули водители.

В частях были случаи, когда прицепы переворачивались, ракеты бились, иногда вытекало топливо. Слава Богу, взрыв был только один раз и не при нашем присутствии на полигоне.

Все, что на меня возложено, было выполнено.

Конечно, этот полигон не в коей мере не сравним с моими предыдущими выездами: не такая ответственность, проще нагрузка, легче задачи. Несравним и комфорт.

На полигон ехали в купе: командир, начальник штаба, начальник политотдела и я. Даже в дороге готовил персональный повар. В пустыне жил не в палатке, а в специально оборудованной походной кабине. Была походная командирская баня. Усиленный дополнительный паек. Такие условия позволяли работать не на разрыв, смягчая сложность и ответственность ситуации.

Командиром быть несравненно сложнее.

За стрельбы дивизионы подполковников Грушина и Климовицкого получили отличные оценки. Подполковник Тюменев получил «удовлетворительно».

Как общий результат: 48 зенитно-ракетный полк выполнил боевую задачу: цель уничтожил. Совсем неплохо сдали нормативы и зачёты.

Итоговая оценка полку В составе 3-го Корпуса ПВО была выставлена – «хорошо».

Я (в трусах) вышел на физзарядку, а командир полка (рядом со мной) обошёлся без неё

На заключительный ужин перед выездом с полигона комполка собрал замов и командиров дивизионов. Торжествовали победу, хотя и не забывали пинать Тюменева.

Тот шутя оправдывался:

– «Во-первых, задача выполнена. Во-вторых, у нас коллективное оружие и я, как Вы могли видеть, им почти в совершенстве овладел. В-третьих, и это самое важное – у меня в показном дивизионе лучше всех порядок. Всё время приезжают комиссии и им у меня нравится.

А если один раз на полигоне что-то не совсем так – так это бывает очень редко. Скорее исключение, чем закономерность.

Сейчас вернёмся в Ярославль и опять кто будет на острие атаки? Подполковник Тюменев!».

Говорили за столом в основном торжественные оды самим себе и командиру полка.

Вспоминали удачные моменты стрельбы и свою важную роль в них.

Я тоже включился в поток положительных воспоминаний, но в какой-то момент выступил диссонансом – сказал:

– «А если честно, то нам просто повезло: будь любая другая задача, и попадание полка не в цель, а в задницу было бы неизбежно! К следующему полигону надо лучше готовиться».

Конечно необходимости делать такой спич за столом не было. Не надо было изображать из себя самого дальновидного и ответственного, портя всем настроение победы.

В этот момент радость выполненной задачи совершенно не гармонировала с необходимостью омрачать всех перспективой будущего. Почему это я допустил?

У меня ещё не прошла черта ответственности существующая в прошлом, когда я был командиром и отвечал за всё что происходило. Сейчас у меня самого был командир и он обладал правом делать такого рода высказывания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.