Полная версия

Всё решено: Жизнь без свободы воли

Несмотря на то что начал я с разграничения детерминизма / свободы воли и свободы воли / моральной ответственности, я придерживаюсь широко распространенной традиции объединять их в одно целое. Итак, вот моя позиция: поскольку мир детерминирован, свободы воли в нем быть не может, и посему возлагать на людей моральную ответственность за их поступки – неправильно (вывод, который один из крупных философов, чьи рассуждения мы будем подробно разбирать, назвал «удручающим»). Этот инкомпатибилизм чаще всего будет противопоставляться компатибилистскому представлению, что будь мир сколь угодно детерминирован, свобода воли в нем все равно есть, и поэтому возлагать на людей моральную ответственность за их деяния – справедливо.

Это течение компатибилизма произвело на свет массу философских и правоведческих работ, посвященных релевантности нейронауки в вопросе о свободе воли. Прочитав немалое их количество, я могу сказать, что обычно они сводятся к трем предложениям:

1. Ого, нейронаука совершила массу потрясающих открытий, и все они доказывают, что наш мир – детерминирован.

2. Некоторые из этих открытий так глубоко опровергают наши представления о субъектности, моральной ответственности и вознаграждении по заслугам, что можно даже подумать, будто свободы воли не существует.

3. Не-а, все равно она есть.

Собственно, значительную часть времени мы посвятим изучению вот этого вот «не-а», при этом я согласен принимать во внимание воззрения лишь некоторой части таких компатибилистов. Определить их можно с помощью мысленного эксперимента. В 1848 г. на строительной площадке в Вермонте произошел несчастный случай: при взрыве динамита металлический прут на большой скорости вошел в мозг рабочего по имени Финеас Гейдж и вышел с другой стороны. Прут разрушил немалую часть его лобной доли, области, ответственной за исполнительные функции, долгосрочное планирование и контроль побуждений. После этого, как сказал один из его друзей, «Гейдж больше не был Гейджем». Трезвенник, человек, на которого всегда можно было положиться, старший в своей бригаде, Гейдж совершенно переменился: он стал «вспыльчивым, непочтительным, временами допускавшим сквернословие (что прежде было ему не свойственно)… упрямым, и при этом капризным и неуверенным в себе» – так писал о нем лечащий врач. Финеас Гейдж – хрестоматийный пример, подтверждающий, что мы – конечный продукт нашего материального мозга. Теперь, 170 лет спустя, мы понимаем, что уникальные функции лобной доли мозга – результат работы генов, влияния пренатальной среды, детства и так далее (дождитесь главы 4).

Итак, мысленный эксперимент: возьмите будущего философа-компатибилиста и с рождения растите его в запертой комнате, где он никогда не узнает ничего о мозге. Затем расскажите ему о Финеасе Гейдже и вкратце изложите современные представления о лобной доле головного мозга. Если он немедленно отреагирует словами: «Да какая разница, свобода воли все равно есть», его взгляды меня не интересуют. Компатибилист, с которым я готов дискутировать, задастся вопросом: «Боже мой, а что, если я ошибаюсь?» – затем на несколько часов или десятилетий погрузится в напряженные размышления, после чего придет к выводу, что свобода воли все равно существует, и вот почему, а значит, общество имеет право возлагать на людей моральную ответственность за их поступки. Если компатибилист не разобрался с вызовом, который бросают ему биологические знания о том, кто мы такие, то не стоит тратить время, чтобы опровергнуть его убеждения о свободе воли.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЯЧто такое свобода воли? Как ни крути, начинать придется отсюда, так что готовьтесь услышать нечто абсолютно предсказуемое, вроде: «Разные вещи для разного типа мыслителей, и это сбивает с толку». Скука смертная. Тем не менее нам придется начинать с этого, а затем давать определение детерминизму. Я постараюсь максимально сократить эту тягомотину.

Что я имею в виду под свободой воли?

Люди по-разному определяют свободу воли. Многие делают упор на субъектности, на том, может ли человек контролировать свои поступки, действовать намеренно. Другие определения касаются вопроса, знает ли человек, совершая тот или иной поступок, что мог поступить иначе. Третьих интересует только то, что вы делаете, а не как вам удается не делать того, что вы не хотите. И это как раз то, что думаю я.

Предположим, человек нажимает на спуск пистолета. Мышцы его указательного пальца сокращаются, поскольку их стимулирует нейрон, обладающий потенциалом действия (то есть находящийся в возбужденном состоянии). Этот нейрон в свою очередь обладает потенциалом действия, поскольку его стимулировал предыдущий в цепи нейрон, у которого был свой потенциал действия благодаря предыдущему нейрону, и так далее.

И вот задачка для тех, кто верит в свободу воли: покажите мне нейрон, который запустил этот процесс в мозге, нейрон, потенциал действия в котором возник без всякой причины, с которым не связывался непосредственно перед этим никакой другой нейрон. А потом докажите, что работа этого нейрона не зависела от того, был ли стрелявший уставшим, голодным, испытывал ли стресс или боль, что на нейрон не повлияли образы, звуки, запахи, которые человек ощущал за несколько минут до выстрела, уровень гормонов, мариновавших его мозг на протяжении предыдущих дней и часов, и тот факт, что он, допустим, пережил несколько месяцев или лет тому назад событие, изменившее его жизнь. И докажите мне, что на этот своевольный нейрон не повлияли ни гены стрелявшего, ни пожизненные изменения в регуляции этих генов, вызванные пережитым в детстве; не повлияли гормоны, действию которых он подвергался в материнской утробе, когда формировался его мозг. Не повлияли столетия исторических событий и экологических факторов, сформировавших культуру, в которой он вырос. Покажите мне нейрон, который был бы беспричинной причиной в полном смысле этого слова. Выдающийся философ-компатибилист Альфред Мили из Университета штата Флорида твердо убежден, что требовать от свободы воли чего-то в этом духе – значит задирать планку на «абсурдную высоту»{6}. Нет, планка эта не абсурдна и не высока. Покажите мне нейрон (или мозг), порождающий поведение независимо от суммы своего биологического прошлого, и в рамках этой книги вы продемонстрируете мне свободу воли. Задача первой половины книги – показать, что это невозможно.

Что я имею в виду под детерминизмом?

Этот абзац я буквально обязан начать с мертвого белого мужчины Пьера Симона Лапласа, французского полимата, жившего на рубеже XVIII и XIX вв. (также мы обязаны называть его полиматом, поскольку он внес вклад в математику, физику, инженерное дело, астрономию и философию). Лаплас сформулировал для детерминизма каноническое утверждение: если у вас есть сверхчеловек, который знает местоположение и скорость каждой частицы во Вселенной в данный момент, он сможет точно предсказать любой момент в будущем. Более того, если бы этот сверхчеловек (которого потом стали называть демоном Лапласа) смог воссоздать точное местоположение каждой частицы в любой момент прошлого, это привело бы к такому настоящему, которое было бы идентично нашему. Прошлое и будущее Вселенной предопределены.

Со времен Лапласа наука шагнула вперед и доказала, что он был не совсем прав (а сам Лаплас не был демоном Лапласа), но дух его демона жив до сих пор. Современные представления о детерминизме должны учитывать тот факт, что определенные виды предсказуемости оказываются невозможными (тема глав 5 и 6), а некоторые черты мироздания на самом деле недетерминированы (главы 9 и 10).

Более того, современные модели детерминизма должны учитывать и ту роль, которую играет сознание метауровня. Что имеется в виду? Рассмотрим классический психологический эксперимент, демонстрирующий, что люди располагают меньшей свободой выбора, чем они думают{7}. Попросите человека назвать любимый стиральный порошок, и, если перед этим вы незаметно подсказали ему слово «океан», он с большей вероятностью ответит: «Тайд»[11]. Чтобы лучше понять, как проявляется сознание метауровня, предположим, что человек понимает, что задумал исследователь, и, желая показать, что им нельзя манипулировать, решает: он ни за что не назовет «Тайд», даже если это и в самом деле его любимый порошок. В этом случае его свобода так же ограничена, и к этому мы не раз еще вернемся в следующих главах. Кстати, строите ли вы свою жизнь по родительскому образцу или же, наоборот, отстраиваетесь от него, вы все равно несвободны – в последнем случае тенденция перенимать поведение родителей, способность ее осознать, а также склад ума, позволяющий в ужасе отшатнуться и, следовательно, поступить наоборот, – все это проявления того, что пути, по которым вы становитесь самим собой, вне вашего контроля.

Наконец, любой современный взгляд на детерминизм должен учитывать крайне важный момент, которому посвящена вторая половина книги: мир детерминирован и, несмотря на это, изменчив. Мозг меняется, поведение меняется. Мы меняемся. Это не противоречит представлению о детерминированном мире, где отсутствует свобода воли. Напротив, «наука об изменениях» только подкрепляет наш вывод; об этом пойдет речь в главе 12.

Держа все это в уме, пришло время познакомиться с той версией детерминизма, на которой строится эта книга.

Представьте себе церемонию вручения дипломов в университете. Почти всегда очень волнующую, несмотря на всю ее банальность, шаблонность и китч. Счастье, гордость. Семьи, чьи жертвы, похоже, оправдались. Выпускники, которые первыми в своей семье получили высшее образование. Те, чьи родители-иммигранты светятся от радости, а их сари, дашики и саронги сообщают всему миру, что их гордость настоящим не умаляет гордости прошлым.

И тут вы кое-кого замечаете. По окончании церемонии, когда новоиспеченные выпускники в окружении семьи позируют для фотографии с бабушкой в инвалидной коляске, посреди взрывов смеха и объятий, вы видите на заднем плане человека из обслуживающего персонала, который выгребает мусор из контейнеров по периметру площадки.

Случайным образом выберите одного из выпускников. По какому-то волшебству устройте так, чтобы сборщик мусора вступил в жизнь с генами выпускника. Пусть он получит материнскую утробу, в которой тот провел девять месяцев и все эпигенетические последствия этого. Пусть он получит и детство выпускника – наполненное, скажем, уроками игры на пианино и уютными семейными вечерами, вместо, скажем, риска лечь спать без ужина, стать бездомным или депортированным из-за того, что документы не в порядке. Давайте сделаем так, чтобы не только мусорщик получил прошлое выпускника, но и выпускник получил бы прошлое мусорщика. Пусть они обменяются всеми факторами, которые они не контролировали, и теперь уже мусорщик окажется в мантии выпускника, а выпускник будет вычищать мусорные баки. Вот что я имею в виду под детерминизмом.

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО?Потому что в глубине души все мы знаем, что выпускник и мусорщик поменялись бы местами. И потому что тем не менее мы редко размышляем о такого рода вещах; мы поздравляем выпускника с его достижениями и проходим мимо мусорщика, даже не взглянув на него.

2

Последние три минуты фильма

Ночь. Двое мужчин стоят у ангара на небольшом аэродроме. Один из них одет в полицейскую форму, другой в гражданском. Они возбужденно разговаривают, а на взлетно-посадочную полосу позади них выруливает компактный самолет. Вдруг подъезжает автомобиль, из которого выходит человек в военной форме. Теперь уже он вступает в перепалку с полицейским. Военный хватается за телефон, и в этот момент гражданский стреляет в него и убивает. Рядом вдруг резко тормозит машина, полная полиции. Человек в полицейской форме что-то говорит стражам порядка, они забирают тело и так же внезапно уезжают, не арестовав стрелявшего. Человек в полицейской форме и тот, что в гражданском, смотрят, как взлетает самолет, и вместе уходят[12].

Что происходит? Очевидно, совершено преступление – судя по тому, как точно мужчина прицелился, он намеревался стрелять на поражение. Ужасный поступок, усугубленный безжалостностью стрелявшего, – это было хладнокровное убийство, преступное пренебрежение человеческой жизнью. Вызывает, однако, недоумение тот факт, что полицейский не предпринял никаких попыток задержать стрелка. На ум приходят разные объяснения, одно другого хуже. Возможно, стрелявший шантажировал полицейского, чтобы тот закрыл глаза на преступление. Может быть, все полицейские, появившиеся на месте преступления, коррумпированы и куплены каким-нибудь наркокартелем. А может, полицейский на самом деле не полицейский, а самозванец. Точно сказать нельзя, но ясно, что перед нами сцена противозаконного насилия и сознательных, намеренных злоупотреблений, а полицейский и гражданский – примеры худшего в людях. Это уж наверняка.

Намерению уделяется масса внимания в дискуссиях о моральной ответственности: намеревался ли человек поступить так, как он поступил? Когда именно возникло это намерение? Знал ли он, что мог поступить иначе? Осознавал ли намерение как собственное? Для философов, правоведов, психологов и нейробиологов это вопросы основополагающие. И в самом деле, огромный процент исследований, посвященных свободе воли, вращается вокруг намерения и буквально под микроскопом рассматривает, какую роль оно играло в секунды, предшествовавшие поступку. Этим секундам посвящаются целые конференции, сборники научных трудов и карьеры ученых, и довольно часто такой фокус внимания питает аргументы в пользу компатибилизма: потому-то тщательные, тонкие, умные эксперименты в этой области даже в совокупности не смогли отказать свободе воли в существовании. Цель этой главы – пересмотреть результаты этих экспериментов и показать, что в конечном итоге они не имеют никакого отношения к вопросу о существовании свободы воли. Дело в том, что описанный выше подход упускает 99% сути, потому что не задается наиважнейшим вопросом: откуда вообще взялось намерение? А ведь это очень важно, поскольку, как мы увидим далее, даже если нам временами кажется, будто мы вольны поступать как намереваемся, мы вовсе не вольны намереваться, как намереваемся. Поддерживать веру в свободу воли, не ответив на этот вопрос, бессердечно и безнравственно, и так же недальновидно, как считать, что для того чтобы понять, о чем фильм, достаточно посмотреть только последние три минуты. Если мы упускаем эту широкую перспективу, понимание свойств и следствий намерения не имеет никакого смысла.

ТРИСТА МИЛЛИСЕКУНДНачнем с Уильяма Генри Гаррисона, девятого президента Соединенных Штатов, запомнившегося лишь тем, что он по идиотизму своему упорствовал в желании произнести рекордно длинную двухчасовую инаугурационную речь в январе 1841 г. на морозе, без пальто и шляпы; Гаррисон подхватил пневмонию и умер месяц спустя, став первым президентом, скончавшимся на посту, и президентом с самым коротким президентским сроком[13]{8}.

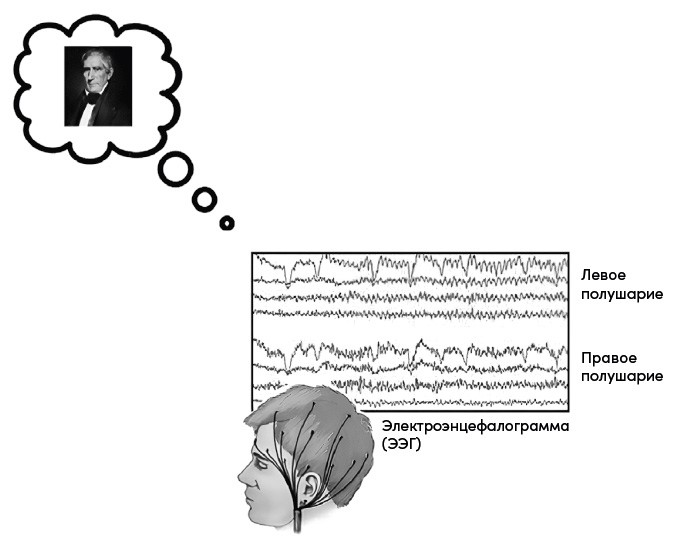

Итак, подумайте об Уильяме Генри Гаррисоне. Но для начала мы прикрепим к вашей голове электроды для снятия электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которая позволит нам наблюдать за волнами нейронального возбуждения, возникающими в коре головного мозга, когда вы думаете о нем.

Теперь не думайте о Гаррисоне – думайте о чем-нибудь другом, а мы продолжим записывать вашу ЭЭГ. Отлично. Теперь не думайте о Гаррисоне, но планируйте подумать о нем немного позже, когда захотите, и как только это произойдет, сразу же нажимайте на кнопку. Кроме того, следите за секундной стрелкой на часах и отметьте момент, когда вы решили подумать о Гаррисоне. А мы еще подключим к вашей руке регистрирующие электроды, чтобы точно определить тот миг, когда вы начнете нажимать на кнопку; тем временем ЭЭГ зарегистрирует момент, в который активируются нейроны, управляющие мышцами, нажимающими на кнопку. И вот что мы обнаружим: эти нейроны возбудились еще до того, как вы подумали, будто приняли решение нажать на кнопку.

Дизайн этого эксперимента неидеален из-за его неспецифичности – может, мы просто узнали, что происходит в вашем мозге, когда он вообще что-то делает, а не в тот момент, когда он выполняет эту конкретную задачу. Давайте лучше переключимся на ваш выбор между действием А и действием Б. Уильям Генри Гаррисон садится за стол, чтобы съесть зараженные тифом гамбургеры и картофель фри, и просит кетчуп. Если вы думаете, что он произнес бы «кечуп», немедленно нажмите на эту кнопку левой рукой; если думаете, что он сказал бы «кечап», нажмите на другую кнопку правой. Не думайте сейчас о том, как он произнес бы слово «кетчуп»; просто посмотрите на часы и скажите, в какой момент вы выбрали кнопку. И мы получим тот же результат: нейроны, отвечающие за то, какая рука нажимает на кнопку, возбуждаются еще до того, как вы осознанно сформируете свой выбор.

Давайте поставим перед собой задачу более амбициозную, чем наблюдение за мозговыми волнами, поскольку ЭЭГ регистрирует активность сотен миллионов нейронов одновременно и не помогает понять, что происходит в конкретных отделах мозга. Благодаря гранту Фонда Уильяма Генри Гаррисона мы приобрели систему нейровизуализации, и пока вы выполняете задание, будем делать вам функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) мозга – это позволит нам регистрировать активность в отдельных его областях. Результаты еще раз наглядно продемонстрируют, что соответствующие области мозга «решили», какую кнопку нажать, еще до того, как вы поверили, что сделали сознательный и свободный выбор. Фактически за 10 секунд до этого.

Так, забудьте о фМРТ и получаемых с ее помощью изображениях, где сигнал от одного пикселя отражает активность примерно полумиллиона нейронов. Лучше мы просверлим в вашей голове отверстия, воткнем в мозг электроды и будем следить за активностью отдельных нейронов; используя этот подход, мы снова сможем сказать, что вы выберете, «кечуп» или «кечап» – по активности нейронов еще до того, как вы подумаете, что приняли решение.

Таковы основные подходы и выводы в масштабной серии исследований, которые спровоцировали грандиозный скандал вокруг вопроса, доказывают ли они, что свобода воли – это миф. Результаты этих исследований всплывают практически в любых дебатах, где обсуждается все, что нейронаука может сообщить по этому вопросу. Но думаю, что по большому счету эти исследования совершенно к делу не относятся.

Все началось с Бенджамина Либета, нейробиолога из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, который в 1983 г. провел настолько провокационное исследование, что по крайней мере один философ назвал его «печально известным», ему посвящают целые конференции, а про некоторых ученых говорят, что они проводят «исследования в стиле Либета»[14]{9}.

Экспериментальная установка нам известна. Вот кнопка. Нажимайте ее, когда захотите. Не думайте заранее; посмотрите на эти необычные часы, которые легко определяют доли секунды, и скажите нам, когда вы решили нажать на кнопку, в какой момент осознали, что сделали свободный выбор[15]. Мы же тем временем будем регистрировать данные ЭЭГ и отследим момент, когда ваш палец начнет двигаться.

Так были получены основные результаты: участники сообщали, что решили нажать на кнопку примерно за 200 миллисекунд – 0,2 секунды – до того, как их палец начинал двигаться. Кроме того, в мозге испытуемых регистрировался характерный паттерн ЭЭГ, называемый потенциалом готовности, в тот момент, когда они только готовились пошевелиться; он исходил из части мозга под названием «дополнительная моторная область» (ДМО), которая посылает проекции вниз по позвоночнику, стимулируя движения мышц. Но вот что удивительно: потенциал готовности – свидетельство того, что мозг решил нажать на кнопку, – возникал примерно за 300 миллисекунд до того мгновения, когда испытуемые осознавали, что решили на нее нажать. Ощущение свободы выбора – это всего лишь апостериорная иллюзия, ложное чувство контроля.

С этого наблюдения все и началось. Почитайте научные статьи по биологии и свободе воли, и в 99,9% из них будет фигурировать Либет, обычно не позже второго абзаца. То же самое касается публикаций в обычной прессе: «Ученые доказали, что свободы воли не существует; мозг принимает решение еще до того, как вы подумаете, что приняли его»[16]. Эксперимент Либета вдохновил массу последующих исследований и теоретических выкладок; ученые до сих пор проводят исследования на основе работы Либета, хотя с первой ее публикации в 1983 г. прошло уже почти 40 лет. Например, в 2020 г. вышла статья «Сообщения Либета о намерении неверны» (Libet's Intention Reports Are Invalid){10}. Если ваша работа настолько важна, что спустя десятилетия люди все еще ее ругают, – для ученого это почти бессмертие.

Главное открытие Либета, а именно тот факт, что вы обманываете себя, если думаете, что приняли решение в тот момент, когда вам кажется, что вы его приняли, воспроизводилось и в других исследованиях. Нейробиолог Патрик Хаггард из Университетского колледжа Лондона заставлял испытуемых выбирать между двумя кнопками – а точнее, выбирать между «сделать А» и «сделать Б», а не между «делать» или «не делать». В результате он пришел к тому же выводу: мозг, похоже, принимает решение еще до того, как вы подумаете, что приняли его{11}.

Эти открытия положили начало исследованию Либет 2.0: я имею в виду работу Джона-Дилана Хайнеса и его коллег из Университета Гумбольдта в Германии. Прошло 25 лет, появилась фМРТ; все остальное осталось без изменений. И снова ощущение осознанного выбора посещало испытуемых примерно за 200 миллисекунд до того, как палец начинал двигаться. Что самое главное, исследование подтвердило выводы, сделанные на основе работы Либета, и расширило их[17]. Благодаря фМРТ Хайнес смог обнаружить, что решение «какую кнопку нажать» принимается еще выше в цепи команд мозга, а именно в префронтальной коре (ПФК). Это похоже на правду, поскольку исполнительные решения принимаются именно в ПФК. (Если, как в случае Гейджа, ПФК вместе с остальной частью лобной коры разрушена, человек принимает ужасные, импульсивные решения.) Если немного упростить, ПФК, приняв решение, передает его в остальные области лобной коры, которая отправляет его в премоторную кору, затем в ДМО, а затем, еще через несколько шагов, к мышцам[18]. В подтверждение представления Хайнеса о том, что процесс принятия решений осуществляется выше по цепи, оказалось, что ПФК принимала решение за 10 секунд до того, как испытуемым казалось, что они делают сознательный выбор[19]{12}.

Затем, в исследовании Либет 3.0, свободу-воли-как-иллюзию проследили вплоть до активности отдельных нейронов. Нейробиолог Ицхак Фрид из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе работал с пациентами с инкурабельной эпилепсией, не поддающейся лечению противосудорожными препаратами. В качестве последнего средства нейрохирурги удаляли больным часть мозга, инициирующую припадки; у пациентов Фрида это была лобная кора. Естественно, в таких случаях хочется свести к минимуму объем удаляемой ткани, поэтому перед операцией в намеченную к удалению область вживляют электроды, отслеживающие ее активность. Это позволяет составить точную карту функций и определить, какие участки лучше не трогать, если есть такая возможность.

Итак, Фрид заставлял испытуемых выполнять задания в стиле Либета, а электроды в их лобной коре определяли, когда активируются отдельные нейроны. Результат тот же: некоторые нейроны возбуждались при подготовке к принятию решения о конкретном движении за несколько секунд до того, как испытуемые заявляли, что приняли это решение. В увлекательных смежных исследованиях Фрид показал, что нейроны гиппокампа, кодирующие определенное воспоминание, активируются за одну-две секунды до того, как человек почувствует, что вызывает это воспоминание по своей воле{13}.

Итак, три разных метода, отслеживающие активность сотен миллионов нервных клеток вплоть до отдельных нейронов, показывают: в тот момент, когда мы считаем, что сознательно и добровольно решили что-то сделать, нейробиологический жребий уже брошен. Чувство осознанного намерения – это просто запоздалая мысль, которая ни на что не влияет.

Этот вывод подкрепляется исследованиями, демонстрирующими, насколько податливо ощущение намерения и контроля. Вернемся к базовой парадигме Либета; на этот раз за нажатием кнопки следовал звонок, а исследователи варьировали длительность задержки в доли секунды между нажатием и звонком. Когда звонок задерживался, испытуемые сообщали о своем намерении нажать на кнопку чуть позже обычного, хотя ни потенциал готовности, ни время начала движения в действительности не менялось. Другое исследование показало, что, если вы чувствуете себя счастливым, ощущение сознательного выбора посещает вас быстрее, чем если вы расстроены, что только подчеркивает, каким субъективным и ненадежным оно бывает{14}.