Полная версия

Имя вне контекста

Примеров таких апеллятивационных переходов достаточно большое количество, но мы разберём три самых частотных.

Остап Бендер – герой романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» в контексте прецедентного имени и при апеллятивационном переходе собственного имени человека в нарицательное используется в современной публицистической и разговорной речи как стилистический синоним слова «мошенник».

Мюнхгаузен – герой романа «Приключения барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе и реально существовавший немецкий фрайхерр, ротмистр русской службы и рассказчик Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен. В контексте прецедентного имени и при апеллятивационном переходе собственного имени человека в нарицательное используется в современной публицистической и разговорной речи как стилистический синоним безобидного лгуна, несмотря на то, что сам Мюнхгаузен предпочитал: «получать сведения из первоисточника – лучшее средство для того, чтобы не сделаться жертвой различных обманщиков и хвастунишек» [10].

Плюшкин – герой поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» в контексте прецедентного имени и при апеллятивационном переходе собственного имени человека в нарицательное используется в современной публицистической и разговорной речи как стилистический синоним скряги и скупца.

Оним: особенности употребленияПодведём итоги первой главы. Споры о возникновении языка ведутся до сих пор, но у нас не вызывает сомнений тот факт, что благодаря языку человечество сделало когнитивный рывок. Теперь уже коммуникация начала происходить ни при помощи звуков-подражаний животным, а соответственно виду Homo Sapiens.

Благодаря именам собственным сапиенсы, применяя воображение, начали создавать не только вымышленный риторический мир, но и начали давать имена богам, духами, названия животным и растениям. Почему для нас этот факт появления языка и воображения так важен не только в контексте данного исследования, но и в эволюционном контексте цивилизационной повестки?

Так как первый абстрактный язык – это не только факт саморефлексии, но и начальная повестка к творчеству не только словесному, театральному, инструментальному и проч.., произошедшая 70 тыс лет назад.

Оним или имя собственное является не только субъективным языковым средством, но и материальной двусторонней сложной языковой единицей, входящей в состав более сложных языковых единиц (словосочетание, предложение, текст).

Примыкающими субфреймами[36] к фрейму онима являются: ономастика, ономатология, ономасиология, ономатика, онимизация и аппелятивизация, а также частный и общий контексты.

Сущность вышеизложенного сводится к нашей дальнейшей реализации лингвокогнитивного[8] анализа выбранной русской и зарубежной литературы не только с прецедентными именами, но и так называемыми «говорящими», моделирование индивидуально-авторской концептосистемы и её концепта.

ГЛАВА 2. УПОТРЕБЛЕНИЕ ОНИМОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

На примере произведений классической русской литературы: «Ревизор», «Горе от ума», «Недоросль».

В современной лингвистической науке особенную остроту приобретает тема употребления онимов в литературных произведениях и актуализация целостного замысла автора. Внимание привлекает вопрос влияния литературной зависимости онимов на героя произведения, а именно, вопрос влияния фамилии на личность или намеренное влияние автора на героя по средствам антропонимов для иллюстрации тех или иные личностных характеристик героя. Целью данного исследования является анализ русской и зарубежной литературы с целью дать подробную характеристику личным именам и фамилиям в художественных произведениях, дать им оценочную характеристику, описать психологические и эмоциональные портреты.

В параграфе «ОНИМ КАК ТРОП» нами была дана характеристика данной языковой единицы в литературном контексте, а также были приведены обобщающие примеры. В настоящей главе нами будет представлен анализ трёх произведений русской литературы, которые представляются нам с точки зрения поставленных целей и задач, самыми удачными для их реализации, а также будут приведены цитаты из данных литературных произведений со ссылкой на источник.

Как было описано в целях, в контексте данного исследования нас интересуют не просто антропонимы, а «говорящие» антропонимы, т. е. «говорящие» имена и фамилии героев. Всё наше внимание будет уделяться проблеме авторских «говорящих» антропонимов, исключая агнонимы, аллонимы, астионимы, годонимы, катайконимы, ойконимы и ма/патронимы.

«Говорящее» имя – это литературный троп, когда имя или фамилия литературного героя указывает на какие-либо его характеристики.

2.1 «Ревизор»

В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем.

– Н. В. Гоголь

«Ревизор» – комедия в пяти действиях русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Годом написания считается 1835 год, однако окончательные правки в свое произведение Н. В. Гоголь внёс в 1842 году. Темой этой комедии социально-сатирической направленности являются пороки общества, чиновничество и его бездеятельность, лицемерие, духовная бедность, общечеловеческая глупость[17].

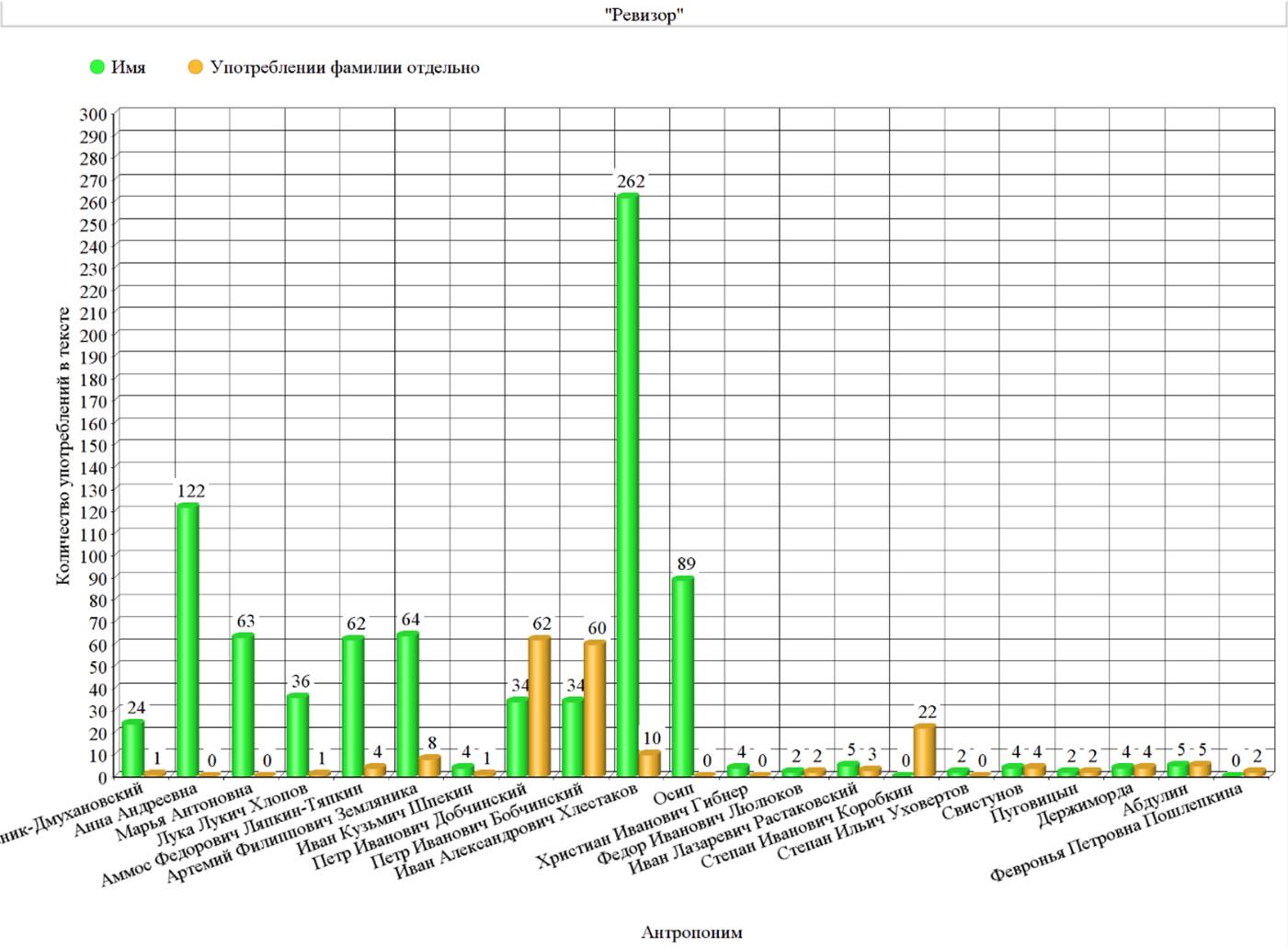

Всего в комедии «Ревизор» насчитывается 23 героя, которым Н. В. Гоголь дал имена, и ещё несколько героев, имеющих лишь опознавательные знаки, такие как: «жена его», «слуга трактирный», «гости и гостьи, купцы, мещане, просители»[2]. В приложении мы привели график частотности употребления онима каждого героя в виде диаграммы (диаграмма №1), где также указали частотность взятого отдельно имени и отдельно фамилии. Самым популярным онимом в комедии «Ревизор» является Иван Александрович Хлестаков, что неудивительно, потому что данный персонаж является главным героем. Именно с Иван Александровича Хлестакова мы и начнём наш анализ.

Если мы обратимся к семантике антропонима Хлестаков, то сможем вычленить морфему «хлест», что может престать как сему семемы «хлестать», что в прямом значении подразумевает «стегать чем-н. гибким», а в переносном – «врать, пустословить», а также в неё интегрирована сема «хлест», которое описывает «наглеца, нахала и сплетника»[24].

Все эти номинации прямым образом соотносятся с персоной Хлестакова, потому что, во-первых, герой моментально осваиваться в новых реалиях, когда его принимаю за другого и из его уст хлещет ложь: «С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики… Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: "Ну что, брат Пушкин?" – "Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все…" Большой оригинал»[2]. А ещё, Хлестакова можно сравнить с хлыстом, потому что герой: «худенький, тоненький – как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет фрачишку – ну точно муха с подрезанными крыльями»[2], – но зато ложью хлещет без устали. Правда, нередка Хлестаков путается в своей лжи, из-за чего речь его быстра и иногда сбивчива, порой он говорит отрывисто, потому что меняет тему диалога или же забывает о том, о чём соврал: «Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно»[2].

«Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: "Женитьба Фигаро", "Роберт-Дьявол", "Норма". Уж и названий даже не помню. И все случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: "Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь". Думаю себе: "Пожалуй, изволь братец!" И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, "Фрегат Надежды" и "Московский телеграф"… все это я написал»[2].

Упоминание Пушкина является здесь неким маркером повлиявшим на произведение. По воспоминаниям В. Сологуба, сюжет комедии «Ревизор» был подан Н. В. Гоголю с руки А. С. Пушкина: «Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжна Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдававшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей».

Примечательно и то, что псевдонимом Хлестаков выбирает Брамбеуса, ведь это не только выдумка Н. В. Гоголя, но и реально живший человек: Осип Иванович Сенковский, писавший пародийно-сатирические, фантастические и романтико-авантюрные произведения. А на романтические авантюры Хлестаков был падким, причём, не по порыву души и сердца, а по части беспардонных ухлёстываний.

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое… Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила – все на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!»[2].

Вообразить Хлестакова правда влюблённым хоть в одну из этих женщин представляется нам невозможным, потому как кроме как рисоваться и пускать пыль в глаза, Хлестаков не способен на откровенные и серьёзные чувства, то и дело путаясь в дамах. Он хороший манипулятор и своими столичными манерами без труда покоряет и дочь городничего, и жену.

Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: "Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам…" И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! "Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь – копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества".

Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! <…> "Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою".

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил»[2].

Хлестакова довольно забавляет общество чиновников, пытающихся выслужиться перед ним, что он то и дело язвит и высмеивает их в своих письмах к Тряпичкину, который «пописывает статейки – пусть-ка он их общелкает хорошенько»[2].

Вторым по популярности онимом выступает Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений. Данный антропоним встречается в тексте комедии 64 раза. Если мы обратимся к словарю Даля (здесь и далее СД), то сема «земляника» относится не только к ягоде, но также в 13 значении – это «относящийся до земства, до управленья гражданского, общественного, распорядительного», а в 23 значении – «земленеть, обращаться в землю, принимать вид земли, рыхлеть, рассыпаться»[24]. И если мы обратимся к Землянике, то этот герой явно не вызывает приятных ощущений, как спелая ягода, хоть и выглядит похоже: «очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек»[2]. Земляника, словно клубни сорняка рассыпается по земле, собирая на своём пути всё грязные, подлое и низкое, что есть в человеческой природе.

Артемий Филиппович. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. (Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.) Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются… извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами, – конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, – поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть; и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов… И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья. <…> Вот и смотритель здешнего училища… Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.