Полная версия

Кремлевский пул. Два полюса и шесть континентов

С налета, увы, пробиться не удалось. Наверное, в первую очередь из-за того, что в Советском Союзе представители таких творческих профессий, как композиторы, музыканты и авторы литературных произведений, получали гонорары гораздо больше кадровых работников киностудий. С учетом потиражных выплат и прочих авторских отчислений, разница в денежных доходах была существенной. Ничего не оставалось, как пойти на заочное отделение сценарного факультета ВГИКа. Я поступил сразу на второй курс, к счастью, не пришлось даже еще раз сдавать всевозможные истматы и диаматы с историей КПСС.

После Антарктиды получил и обещанную директором ЦСДФ режиссерскую категорию. Не буду вспоминать десятки своих документальных фильмов. Были любопытные темы, а были и проходные, участвовать в которых соглашался только из-за интересных поездок. К примеру, заказная работа о бахаистской религии. Мы путешествовали по всему миру: Индия и Израиль, Боливия и Перу, Германия и Соединенные Штаты, от Нью-Йорка, Чикаго, Сиэтла до Аляски.

Делая фильм о космосе, пользовались служебным положением в личных целях – выписывали всей группе пропуска в закрытый для обычного народа Звездный городок. Это было особенно актуально перед Новым годом, когда в магазинах для космонавтов можно было прикупить свежие мандарины, овощи, соки и прочий дефицитный товар, обычно отсутствующий в продаже.

Кинопленки на студии тоже в изобилии не было, процесс проявки и печати требовал больших затрат и времени, поэтому лимит ее использования был достаточно жестким: один к трем, то есть из трех минут снятого материала должна набраться одна минута полезного метража. Это в нынешние времена оператор может снимать сколь угодно долго – объем памяти флешек практически не ограничен. А тогда нужно было десять раз подумать, прежде чем нажать кнопку пуска. В кинохронике часто пользовались приемом, когда съемочная группа только делала вид, что работает по-настоящему. В кинокамеру ставили пустую кассету. Называлось это «снимать на американку».

Раньше приезд представителей прессы, особенно где-нибудь в провинции, был радостным событием. Областное руководство радушно встречало группы из Москвы, всегда помогало в организации процесса, иногда просило взамен запечатлеть какое-нибудь торжественное собрание к годовщине Октябрьской революции. Ненужное для фильма мероприятие якобы «снимали», не потратив ни метра пленки, и все были довольны.

Мастером подобного общения с начальством был директор картины Рыжиков. «Дядя Коля», как его обычно называли в группе, надевал свой лучший костюм и шел на прием к секретарю обкома. Диалог был примерно следующий:

– Ваша область выбрана для фильма к очередному съезду партии. – Дядя Коля многозначительно поднимал вверх указательный палец.

– Нам очень приятно, окажем всевозможное содействие!

– Творческий коллектив уже ознакомился с планом работ. Приступаем завтра. Начнем с центральной площади города. Но есть одна небольшая проблема…

– Говорите, всё решим!

– Да мы сами! Памятник Ленину у вас перед обкомом все время в тени. Я уже договорился с танковой бригадой, мы его быстренько передвинем на время съемок, а потом, не волнуйтесь, поставим на место!

– Нет, что вы, товарищ! Просите что угодно, только не это!

– Хорошо! Тогда нам нужны три машины, сопровождающий на каждый день, ну, питание и гостиница на уровне…

Были в моей практике и несколько фильмов о спорте. Хочу рассказать об одном забавном случае со знаменитым хоккейным тренером Анатолием Тарасовым. Приехав со съемочной группой в Харьков, где проводился турнир «Золотой шайбы», я нашел Тарасова на ледовой площадке. Он стоял, опираясь на свой костыль-клюшку в окружении юных хоккеистов и увлеченно разбирал с ними очередной игровой эпизод. Я подошел поближе и, дождавшись паузы, сказал: «Здравствуйте, Анатолий Владимирович! Меня зовут Александр Кочетков. Я приехал из Москвы, буду делать фильм о вас!» Тарасов бросил на меня сердитый взгляд и, не прервавшись даже на пару секунд, продолжил вести занятие.

Выждав еще немного, снова попытался обратить на себя внимание. И опять безрезультатно. Когда в третий раз обратился к Анатолию Владимировичу, он взорвался от негодования. «Нет, вы только посмотрите! – Тарасов возмущенно потряс в воздухе своим костылем. – Я известный тренер, воспитавший несколько десятков выдающихся мастеров, чемпионов мира!!! А фильм обо мне присылают снимать какого-то малолетнего сопляка! Да иди ты на хрен!!!» Дети на коньках испуганно притихли, а он, повернувшись ко мне спиной, как ни в чем не бывало продолжил свой хоккейный урок.

Вернувшись в гостиницу, я сидел в своем номере в расстроенных чувствах и не знал, что делать дальше. Вдруг из коридора послышался приближающийся стук костыля. Тарасов зашел в номер, грузно опустился в кресло, положил свою клюшку на угол столика и как ни в чем не бывало спросил: «Так на чем мы остановились?»

После нескольких часов беседы я наконец «получил допуск» к продолжению съемок.

Полюс второй, Северный

Приближалось время защиты моей дипломной работы на сценарном факультете ВГИКа. На одном полюсе земли, Южном, уже побывал. Для полного осуществления мечты оставался другой – Северный.

Весной 1986 года знакомые из Института Арктики и Антарктики сообщили, что ищут подходящую льдину для новой дрейфующей станции. Что, подумал я, если попробовать сделать фильм без дикторского текста, без интервью с участниками дрейфа, с минимальным звучанием музыки – только эпизоды из жизни двух десятков людей и забавные ситуации, снятые методом кинонаблюдения. Конечно, для этого нужно стать абсолютно своим в коллективе, чтобы никто не обращал внимания на камеру, не позировал специально в кадре. Может, получится что-то новое в диапазоне между документальным кино и художественным. Что ж, сейчас как раз есть такой шанс! – полярное начальство дало добро на участие нашей группы в экспедиции.

В Северном полушарии, в отличие от Антарктиды, весна наступает в марте, а лето, как полагается, в июне. Из Ленинграда на восток, вдоль побережья Северного Ледовитого океана летят самолеты полярной авиации. В одном из них нашлось место и для нас.

Знаю, как с первого взгляда можно отличить отправляющихся в краткосрочную командировку от собирающихся зимовать год и более. Последние обычно пострижены наголо и смотрят на окружающих немного отсутствующим взглядом. Пассажиры нашего рейса представляли и тех и других. Конечная цель маршрута – остров Жохова, где находилась основная база экспедиции. Путь предстоял неблизкий, с остановками. Первая, короткая, в Ухте, затем, более продолжительная, в Хатанге.

После питерской слякоти, в Заполярье еще царила зима. Хатанга – небольшой северный поселок: несколько десятков домов, среди них – почта, отделение милиции и даже ресторан. Туда мы и направились. Когда вошли внутрь помещения и осмотрелись, оказалось, что почти все столы уже заняты пассажирами нашего рейса. Сели за свободный, стали ждать, когда официантка принесет нам меню.

– А меню у нас нет! Поесть – гуляш из оленины или котлеты из оленины. И компот.

– Что, компот тоже из оленины? – спросил я.

– Из сухофруктов! – ответила серьезная официантка. – На гарнир гречка и пюре.

– Пюре из картошки?

– Здесь картошка не растет. Из концентрата.

Перекусив гуляшом с гречкой, вернулись к самолету. Летчики готовились запускать моторы, а старший рейса пересчитывал по головам подошедших к трапу полярников.

– Стоп!!! Так и знал, одного не хватает!

– Точно! Кажись, Витька нет.

Вернулись в поселок искать потерявшегося. Когда проходили мимо отделения милиции, услышали, как кто-то пел тоненьким голосом жалостливую песню: «Что тебе снится, крейсер “Аврора”, в час, когда солнце встает над Невой…»

– О, ребята, Витек точно здесь!

В помещении за столом сидел строгий милиционер и решал кроссворд из старой газеты. За ним в закутке, за железными прутьями решетки, находился Витек.

– Отпустите его, – попросил старший рейса. – Нам дальше лететь надо. Мы не можем его здесь бросить!

– Как же я его отпущу? – удивился милиционер. – Он хулиганил, приставал к официантке, требовал добавки компота, разбил посуду!

Витек всхлипнул и обхватил голову руками:

– Дети дома думают, что их папа – герой-полярник! А папа в клетке сидит, как обезьяна!

– Отпустите его! Видите, как переживает. Мы за всё заплатим. Ему еще год на льдине куковать! Просто так не отделается, накажем по всей строгости! Каждый день с утра будет нам «Крейсер “Аврора”» исполнять!

Наконец, в полном составе мы сидели в салоне самолета. «Герой-полярник» успокоился и заснул под мерный гул винтов. К нам подсел парень лет тридцати.

– А вы кино будете снимать? Давайте знакомиться! Я сразу догадался по аппаратуре!

Мы представились в ответ. Мой взгляд упал на рюкзак с торчащей из него кислородной маской.

– О, такие видел в Антарктиде на станции «Восток». На спирту работают, подогревают воздух для дыхания! То, что спирт для них выписывают – здорово, а так полный отстой! Какой умник их только придумал!

– Это я…

– Слушай, извини, не хотел обидеть.

– Да нет, уже привык… Вот и в командировку сейчас послали, чтобы нашел спирту замену.

– Какая может быть замена, на солярку, что ли? Зачем тогда эта маска будет нужна!

– Вот и я так думаю, зачем? Начальству виднее, наверное.

Последний пункт посадки на материке – аэродром Черский. Это место, где Колыма впадает в Северный Ледовитый океан. Поселок расположен автономно и не связан дорогами с остальной частью страны. Странно, но в нем были пара десятков автомобилей.

– Зачем вам машины, ездить-то некуда? – поинтересовался я у местных.

– Как некуда? А в Зеленый мыс на рыбалку по зимнику?

– Сколько километров до вашего мыса?

– Семь! Пешком не дойдешь.

Черский – такая же Хатанга, только чуть побольше. И все же это последний оплот цивилизации, где за деньги можно купить что-нибудь в магазине или зайти на почту и заказать телефонный разговор с Москвой. Дальше перевалочная база на острове Жохова и сама льдина в районе Северного полюса.

Так получилось, что ребятам с дрейфующей станции не повезло. Взлетно-посадочная полоса постоянно покрывалась трещинами, почти девять месяцев с ними не было никакого сообщения. Ближе к Новому году подвижки льда прекратились, и мне сообщили, что готовится рейс на «Северный полюс – 28».

Полярная ночь на льдине

Институт Арктики и Антарктики располагался в Ленинграде на набережной реки Фонтанки, в бывшем дворце графа Шереметева.

– Лететь не передумали? Тьма какая на улице!

– Нет, конечно! Как обстановка?

– Сложная! Льдина попалась с характером!

– А в коллективе как дела?

– Не очень! У одного совсем крыша поехала.

– Давно?

– Давно! А вывезти его только сейчас, дай бог, получится. Вы прилетите, а его заберем обратно. Следующий рейс, наверное, только весной будет, в апреле!

Честно говоря, я не совсем был уверен в успехе задуманного мероприятия. Хорошо, что удалось собрать группу единомышленников: моего брата кинооператора Алешу и Петю Пивоварина, одного из лучших звукооператоров студии. И вот – сидим в самолете, который скоро совершит посадку на льдину в районе Северного полюса.

Встречать нас вышло человек двадцать, почти весь состав дрейфующей станции. Горящие фальшфейеры в темноте полярной ночи освещали лица неровным, мигающим светом. За месяцы на льдине у всех отросли бороды, и трудно было сразу разобрать, кто есть кто. «Привет! С прилетом! – услышал знакомый голос начальника станции Саши Чернышева. – Сейчас освободим борт и поможем вам дотащить барахло до дома. Жить у нашего доктора будете!»

Как посадили в салон повредившегося умом товарища, так и не заметил. Самолет, загудев винтами, вырулил к началу взлетно-посадочной полосы и после короткого разбега растворился в темноте полярной ночи.

Доктор встретил нас очень приветливо:

– Проходите, располагайтесь! Хорошо, что приехали, веселее будет! Сейчас вам подарю по сувениру в знак дружбы. Держите, сам делал!

Он торжественно вручил каждому по фарфоровой кружке. На ней был выгравирован силуэт белого медведя и надпись «Северный полюс – 28».

– Интересно, а чем так можно было написать?

– А вот! – Доктор показал медицинский бур для сверления зубов. – Пока ни разу не пригодился, чего добру пропадать?

– Ну, а если понадобится?

– Так он еще острый! Ничего с ним не случилось!

Домики, в которых живут на дрейфующих станциях, достаточно легкое сооружение из нескольких слоев фанеры с пенопластом внутри для утепления стен. Такая отработанная годами конструкция позволяет, если вблизи появилась трещина во льду, быстро оттащить мобильное жилище трактором на безопасное расстояние. Помещение отапливается с помощью печек-капельниц. Это железный ящик, внутри которого пламя поддерживается постоянно падающими каплями топлива. Запахом солярки пропитываются все вещи, одежда, постельное белье, но, самое интересное, через пару недель его уже не замечаешь.

Петя занял место в соседнем отсеке, которое освободил отправленный домой. Мы расположились в одной комнате с доктором: я внизу на раскладушке, доктор посередине, а Алеша на верхней полке нар под потолком. Ночью на полу подо мной образовывался лед, а брат мучился от африканской жары. Первые несколько суток мы попеременно вставали, я крутил регулятор капельницы в одну сторону, брат в другую, но потом плюнули и привыкли.

Из домика выходили по нужде, в кают-компанию на завтрак, обед и ужин, а также на съемки. Обо всех передвижениях полагалось сообщать дежурному по станции. Теоретически не исключалась встреча с белым медведем, поэтому для безопасности были две полярные лайки. Собираясь на улицу, вешали на плечо ружье.

Перед поездкой я совершил большую ошибку – подарил Пете книгу о белых медведях. Он изучил ее от корки до корки и постоянно цитировал, особенно те разделы, где описывались размеры животного, длина его когтей и зубов, расстояние, которое может преодолеть медведь за один прыжок. Прежде чем выйти наружу, Петя долго стоял, прислушиваясь, в тамбуре и осматривал окрестности через узкую дверную щель.

Потянулись однообразные дни зимовки. Солнце скрылось за горизонтом еще в конце осени. Темноту полярной ночи лишь иногда расцвечивали всполохи северного сияния. Помимо съемок было много ежедневной работы: дежурили по станции, помогали убираться и мыть посуду на кухне, поддерживали состояние взлетно-посадочной полосы. Для этого черпали ведрами океанскую воду из-подо льда и заливали замерзать в постоянно возникающие неровности и ямы.

По вечерам играли в кают-компании в самые простые настольные игры, смотрели кинофильмы. Разнообразие вносило лишь посещение бани и редкие сеансы связи с домом. Интернета в те времена не было, поэтому, чтобы поговорить с дрейфующей станцией, родные полярников приходили в Институт Арктики и Антарктики, где устраивался радиообмен. Общаться в присутствии посторонних было не совсем удобно, поэтому диалог был у всех одинаковый: «Люблю! Скучаю! Всем привет! Целую!»

Монотонный, однообразный ритм жизни в ограниченном коллективе всегда был тяжелым испытанием для психического здоровья. История знает массу примеров, когда люди, не выдержав, срывались. Помню, отец рассказывал случай из первой антарктической экспедиции. Тогда оставили на зимовку внутри континента четверых полярников: начальника станции «Пионерская» метеоролога Гусева, гляциолога Долгушина, были еще радист и тракторист, но они не принимали участия в конфликте. А он разгорелся из-за того, что в ежедневных сводках один в основном сообщал полученные им метеоданные, а исследованиям другого уделял мало внимания. Это был повод, а основная причина, по их обоюдному признанию, была в том, что «просто надоели друг другу».

Однажды гляциолог полез за образцами льда, споткнулся и упал на дно вырытого им колодца. Метеоролог подошел к краю и спросил:

– Что тебе надо?

– Помоги вытащить образцы!

Гусев вытащил образцы, повернулся и ушел, оставив товарища на дне ямы. Только к вечеру тот смог выбраться и пришел домой.

– А, ну и как прошел твой полет? – спросил Гусев.

В ответ Долгушин бросил в него нож, выбежал на улицу и пошел пешком, как он сказал потом, домой, в Москву. С трудом его удалось найти и остановить.

Похожее происшествие было на станции «Восток». А в «Мирном» один из зимовщиков вдруг перестал разговаривать и проводил все время уткнувшись взглядом в одну точку на горизонте. Такие случаи, я уверен, могут вспомнить полярники всех экспедиций.

Шел второй месяц нашего пребывания на дрейфующей станции. Мы отправились снимать, как ремонтируют взлетно-посадочную полосу. Когда вернулись домой, нас встретил доктор, сидящий на кровати с лицом чернее тучи.

– Что случилось? – поинтересовался я.

– Вы вот уходили два часа назад и своим штативом со всей силой стукнули по двери!

– И что?

– А ничего! Я с тех пор так и не заснул! Отдавайте мне назад кружки, которые я вам подарил!

Не знаю, как кого, а меня в сложных обстоятельствах всегда выручала работа. Вот и здесь, на Северном полюсе, вроде все стало получаться. Ребята уже совсем не обращали на камеру внимания, было снято достаточно много интересного материала. Но все равно чего-то не хватало. Однажды ночью проснулся от непонятного нарастающего гула. Выглянув в окно, увидел суету и сигнальные ракеты в темном небе. Быстро разбудил остальных. Схватив камеру, мы выбежали наружу.

К дрейфующей станции приближался вал торосов. В направлении наших домиков по льду побежали трещины. Должен признаться, что кроме ужаса в этот момент я испытал еще мерзкое чувство удовлетворения, посещавшее, наверное, когда-нибудь всех журналистов: «Ну, наконец, хоть что-то настоящее! Какой эпизод будет для фильма!»

Чем может закончиться такой эпизод, увы, в подобный момент не думаешь. Как и о том, что не всегда везет, и твой фанерный дом, пройди под ним трещина, может запросто оказаться на дне океана!

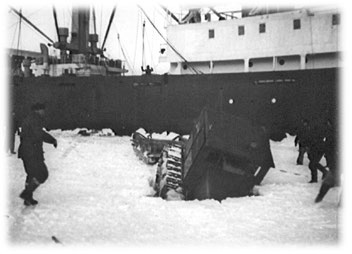

Чего мне только не довелось снимать в дальнейшем: войну, бомбежки, землетрясения, прочие природные и рукотворные катаклизмы… Повезло, что не пришлось видеть в кадре смерть человека. У отца же такой случай был. Летопись их первой антарктической экспедиции началась с погибшего тракториста Ивана Хмары.

Тогда, находясь всего в десятке метров, он увидел в видоискатель камеры, как за пару секунд уходит под лед тяжелая машина и человек в кабине не успевает открыть дверь. Что-либо сделать для его спасения не было никакой возможности.

Отец продолжал снимать до конца. Представляю, какие чувства он испытал… Жаль, что так и не успел подробно расспросить его об этом.

Приближался день, когда над горизонтом, впервые с предыдущего года, должно было появиться солнце. Обычно такое случается в конце февраля. Это главный праздник на дрейфующих станциях, его ждут, к нему готовятся. Он предвещает скорое окончание зимовки и радость возвращения домой. Когда ты наконец сбросишь одежду, пропахшую соляркой и весящую десяток килограммов, и сможешь сам решить, как провести предстоящий день, увидеть, обнять близких тебе людей. Всё! Дипломная работа «Из жизни на Северном полюсе» завершена. Идем дальше!

Год 1989-й. Вояж в Латинскую Америку

Как-то раз в вестибюле студии ко мне подошел директор объединения с многообещающим названием «Риск».

– Как раз тебя ищу! Тут такое дело… – Он в задумчивости почесал затылок. – Из Госкино звонили, к ним обратились из Никарагуа, хотят сделать совместный фильм к десятилетию революции. Ну, типа, группа и аппаратура наша, а все условия они обеспечат на месте. Для начала просят прислать сценариста, вроде даже суточные в валюте обещают заплатить!

– А о чем конкретно фильм?

– Да не знаю! Надо слетать туда, разобраться! Может, возьмешься, а?

Думал я недолго, до вечера. Набрал телефон директора:

– Хорошо! Согласен!

– Не сомневался в этом. Билет тебе уже взял, вылет через два дня!

Я еще учился в школе, когда отец уехал на полгода в Латинскую Америку, где они вместе с известным документалистом Романом Карменом снимали фильм «Пылающий континент». Для нашей семьи день возвращения из командировки всегда был самым большим праздником. Особенно ждали момента, когда открывался чемодан и всем вручались подарки, игрушки, редкие зарубежные сувениры. Вечером слушали рассказы отца, и в наше еще детское сознание входили имена Че Гевары, Сальвадора Альенде, Фиделя Кастро, обрывки фраз и революционные лозунги «Патрия о муэрте!», «Но пасаран!» Для меня в испанском языке всегда было что-то завораживающее: мелодия гитары, солнце, море, свобода…

Самолет «Аэрофлота» летел по маршруту Москва – Шеннон (Ирландия) – Гавана (Куба) – Манагуа (Никарагуа). По прибытии меня встречал Женя Малютин, представитель «Совэкспортфильма», были раньше такие организации за рубежом. Пока ехали на машине из аэропорта, он вводил меня в курс дела: «Краткую историю Никарагуа ты знаешь. Была революция десять лет назад, свергли диктатора Сомосу, к власти пришли так называемые сандинисты. На континенте теперь наши лучшие друзья – Фидель Кастро и Даниэль Ортега. В следующем году зимой, в феврале, будут выборы, вот к ним и нужно сделать документальный фильм. На местную студию тебя отвезу завтра, а сейчас в гостиницу».

Мы остановились у небольшого здания в стороне от трассы, окруженного апельсиновой рощей и несколькими высокими деревьями, с ветвей которых свисали плоды манго. Во внутреннем дворике отеля был бассейн, вокруг него лежаки для загара и столики из ресторана. «Все, отдыхай! Проголодаешься, здесь тебя накормят. Платить не надо, все за счет принимающей стороны. Держи на всякий случай мой номер телефона! Пока!»

Местное время отличалось от московского на восемь часов. Не разобравшись толком, утро сейчас или вечер, и повертевшись с боку на бок на кровати в безуспешной попытке задремать, решил спуститься вниз.

Присев за столик, смотрел, как ловкие официантки разносили заказы посетителям. Блюда выглядели очень аппетитно. Наконец одна из них подошла ко мне и что-то быстро сказала по-испански. Я знаками попробовал показать, чтобы мне принесли что-нибудь поесть. Но официантка покачала сочувственно головой и удалилась.

На рецепции набрал телефонный номер Жени:

– Что за ерунда! Спустился поесть, ко мне подходят, говорят что-то и ничего не приносят!

– Старичок! Так ты же не сказал, что тебе приготовить. Рыбу, мясо, курицу? Вот они ничего и не приготовили!

– А как я скажу? Русский и английский не понимают.

– А, ну да! Сейчас тебе испанский разговорник закину.

Сон застал меня за изучением фразы для завтрака: «Яичницу и кофе, пожалуйста!» – «Дос уевос фритос и уно кафе пор фавор!»

На следующий день на киностудии начались переговоры о создании первого совместного фильма. Женя Малютин выступал в качестве переводчика. Никарагуанская сторона предлагала предоставить любые архивные материалы, но, не имея необходимой производственной базы, рассчитывала на приезд нашей съемочной группы с кинотехникой и последующий монтаж и озвучание в Москве.

– Женя, спроси, а какие условия могут предложить?

– Они подтвердили, что обеспечат гостиницу и питание. Но у них нет американских долларов на суточные. Могут выделить примерную сумму в местной валюте – кордобах. И еще дать машину с водителем и журналиста для помощи в написании сценария.

Я передал все в Москву. Ответного звонка долго ждать не пришлось.

– Пиши сценарий! Будем готовить к вылету съемочную группу. Два оператора, звукооператор и администратор, окей? Сколько тебе надо времени? Пары недель хватит?

Мой будущий соавтор, девушка по имени Роза, слава богу, говорила по-английски.

– Когда приступим? – спросил я.

– Так пока ты ничего не знаешь, – справедливо заметила Роза, – посмотри архив, побеседуй с людьми, возьми машину с водителем, поезди хоть несколько дней по стране.

– Ок! Сегодня и завтра архивы, послезавтра буду ждать водителя в гостинице к 9 утра.

Позавтракав, в полной готовности я стоял возле гостиницы на улице и ждал появления автомобиля. Прошел час, набрал телефон Жени:

– Можешь узнать, где водитель?

– А как вы договаривались?

– Договаривались к 9 утра!

– О-о-о! Так ты в Латинской Америке! Ключевое слово здесь – «утро». Знаешь, как будет по-испански утро?