Полная версия

Кремлевский пул. Два полюса и шесть континентов

– Можешь напечатать портрет в черной рамочке?

– Что случилось? Кто-то из наших?

– Да, нет, слава богу, все целы. В Москве очередной генсек помер. Нужно портрет в кают-компании повесить, так полагается.

В период с конца 1982 по март 1985 года генеральные секретари перестали надолго задерживаться в руководстве страны. Совсем недавно ушел Брежнев, за ним Андропов, и вот, чуть больше года прошло, настал черед Черненко. В темной комнате, при свете красного фонаря, я смотрел, как на бумаге в проявителе появляются буквы его имени. Фотографию переснял со стенда, висевшего перед кают-компанией, с изображением всех лиц членов Политбюро ЦК КПСС. А вот портрета Горбачева так никто и не смог найти. Перед Новым годом кто-то из полярников, вешая праздничные гирлянды, неаккуратно прислонил лестницу к стене и оторвал кусок плаката в том месте, где был Михаил Сергеевич.

Съемки фильма мы практически завершили, чистой кинопленки осталось совсем мало, и провести без дела еще один год здесь совсем не хотелось. На всякий случай вещи были собраны, чтобы быть готовым к любой неожиданной, самой фантастической ситуации. Так и произошло. Начальник станции принес на завтрак приказ по Институту Арктики и Антарктики и график эвакуации. План действительно был сумасшедший. Полярников предполагалось перебрасывать вертолетом на айсберг в океане, к которому сможет подойти резервное судно.

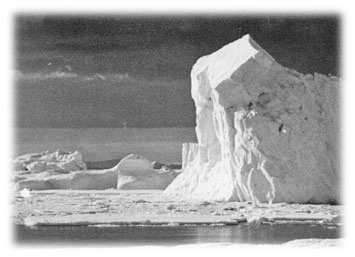

Поверхность айсберга была покрыта огромными ледяными пупырями. Стали осторожно выгружать свой немалый груз: кинокамеры в ящиках, штативы, чемоданы с операторскими принадлежностями, личные вещи и, самое главное, больше двадцати железных яуфов с километрами снятой пленки – результатом нашей более чем полугодовой работы.

Командир вертолета помахал на прощание рукой, и тяжелая машина поднялась в воздух. От вращающихся винтов наше имущество поползло в разные стороны к обрыву. Я метался как тигр, пытаясь удержать ящики, готовые навсегда исчезнуть в глубинах океана.

Специальная спасательная экспедиция

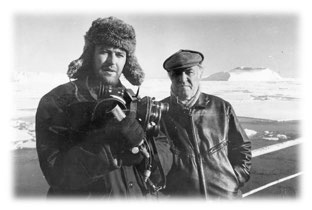

В Москве, куда вернулись в начале июня 1985 года, стояла прекрасная погода. Светило солнце, в воздухе летал тополиный пух. В ожидании выхода сданного в проявку материала появилось свободное время, мы с отцом даже подумывали о небольшом отпуске.

О том, что лето у меня будет очень коротким и уже практически закончилось, я узнал от директора студии.

– Срочные новости! Будет специальная экспедиция по спасению «Михаила Сомова»! Александра Степановича не отпустим, на нем большой фильм. А ты можешь собираться!

– Когда ехать?

– Да еще вчера нужно было… Ледокол «Владивосток» уже вышел в рейс. С начальником экспедиции Артуром Чилингаровым вылетишь в Новую Зеландию, там и присоединитесь ко всем. Срочно, сценарий напишешь потом, ищи, кто поедет с тобой вторым оператором, фамилию мне сюда, приказ о запуске фильма подписываю сегодняшним днем.

В вестибюле на первом этаже студии, как обычно, было полно народу. Слух о предстоящей командировке уже, видимо, разошелся в коллективе, поэтому те, кто не хотел в ней оказаться, понимая, что это может быть билетом в один конец, явно старались держаться от меня подальше. Поговорив с несколькими коллегами, я услышал примерно одно и то же: «понимаешь, у меня семья, дети…», «у меня мама больная, не могу ее оставить», «здоровье уже не то… возраст дает себя знать…»

Мне было 25 лет, у меня еще не было жены и детей, родители, слава богу, были здоровы. И до конца дня нужно было найти человека, на которого можно будет положиться в такой сложной ситуации. Я уже совсем отчаялся, когда ко мне подошел Вадим Горбатский, оператор, у которого я начинал работать ассистентом, когда проходил на студии практику в студенческие каникулы.

Через день мы уже сидели в салоне самолета, вылетавшего по маршруту Москва – Дели – Сингапур – Окленд.

Ледокол «Владивосток» уже пришел в Новую Зеландию и ждал нас в столичном порту Веллингтон. Ход операции решили широко освещать в прессе, кроме нас была группа Центрального телевидения и корреспондент ТАСС. На мне еще висела задача вести репортажи с места событий для газеты «Комсомольская правда».

Старт последнего и самого важного этапа экспедиции был назначен на 5 июля 1985 года. Основная задача – подойти на возможно близкое к «Сомову» расстояние и, если не удастся вытащить его из ледового плена, то хотя бы спасти жизнь экипажа, сняв людей вертолетами.

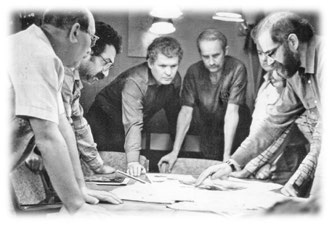

План выглядел просто, но чем дольше шло совещание, тем больше становился очевидным возможный провал всей этой затеи. Такого никогда не было, чтобы ледокол шел в Антарктиду в разгар полярной ночи. Я знал, что в Москве многие известные полярники на предложение возглавить экспедицию отвечали отказом и выразительно крутили пальцем у виска. Артур Чилингаров, заместитель председателя Госкомгидромета, решил рискнуть. Понятно, что в случае успеха он рассчитывал на государственные награды и новую должность на карьерной лестнице. Ну, а если неудача?

Думаю, что многих великих географических открытий просто не случилось, если бы авантюризм не был неотъемлемым качеством характера идущих впереди. Подводя итог совещанию, Чилингаров, вставая из-за стола, хлопнул по нему ладонью и сказал: «Ну что? Других вариантов нет. Поехали!»

На следующий день началось! Ледокол вошел в «ревущие сороковые» широты. Впереди по курсу гуляли волны высотой с девятиэтажный дом. Вскарабкавшись на вершину, мы через несколько секунд проваливались в бездну. Крен с борта на борт достигал почти пятидесяти градусов. Вокруг стоял скрежет металла и звон разбитого стекла. Удержаться на ногах было практически невозможно, потерявших опору людей бросало на стенки кают и коридоров. Взяв камеру и преодолев часть пути на коленях, добрался до капитанского мостика. Темная, пенящаяся масса океанской воды поднималась и обрушивалась на иллюминаторы рубки. Я заметил, что снаружи стали рваться толстые металлические тросы, которыми были закреплены бочки с топливом.

Наконец, проснувшись однажды утром, выглянул в иллюминатор и увидел мерно покачивающуюся гладь океана, заполненную круглыми блинами льда. С мостика виднелись уже более обширные поля и обломки айсбергов.

Капитан Геннадий Антохин отдавал короткие, отрывистые команды матросу за штурвалом: «Вот видишь трещинку там левее? Давай по трещинке! Ледокол сам себе колею найдет! Он умнее, чем мы!»

В Антарктике прямая дорога не всегда самая короткая. Двигаться зигзагами по разводьям, огибая препятствия, получается быстрее, чем пытаться идти напролом. Чем дальше на юг, тем толще становился лед. Пора было поднимать вертолет, чтобы с высоты определить наиболее безопасный маршрут. В полдень наступало короткое время, когда небо чуть светлело на севере и становилось видно на несколько километров вперед. Тогда экипаж Бориса Лялина отправлялся на ледовую разведку.

Снимать с воздуха можно было только на самую высокочувствительную пленку, и то на самом пределе возможного. Когда вдали исчезали огни ледокола и вокруг оставалась одна бескрайняя ледяная пустыня, в глубине души становилось страшно, сможет ли вертолет вернуться назад и найти для посадки небольшой пятачок палубы на корме? Летать приходилось вопреки множеству инструкций. А это в авиации дело серьезное! Многие рекомендации были написаны после анализа серьезных происшествий и катастроф. «А здесь, – говорил Боря, – сплошные нарушения. Ночью при отсутствии видимости подниматься нельзя, при ветре больше 25 метров в секунду нельзя, на движущийся ледокол садиться нельзя… Но надо!»

Результаты ледовых разведок были неутешительными. Путь к «Сомову» преграждал огромный массив многолетних смерзшихся льдов. «Владивостоку» приходилось все чаще останавливаться и с разгону пытаться снова и снова штурмовать препятствия. И однажды случилось то, чего больше всего боялись. Двигатели работали на полную мощность, а ледокол не мог сдвинуться с места. Шли спасать «Сомова», а сами оказались в таком же положении, что и он.

На совещании всех удивил Чилингаров. Потирая довольно руки, он сказал:

– Я предлагаю высадиться на лед и организовать первую в истории дрейфующую станцию в Антарктике! Тогда нам точно дают Героев, как папанинцам.

Мы застряли в нескольких тысячах километров от ближайшей земли. До цели оставалось еще около двухсот.

– Как думаешь, Боря? Сможем долететь до «Сомова»? – спросил Чилингаров.

– Долететь-то сможем, надо еще вернуться, – размышлял вслух Лялин. – На пределе – должны. С минимальной нагрузкой.

– Артур Николаевич! Нас возьмите! – взмолился я.

– Хорошо! По одному человеку от прессы. Никакого груза, возьмем только письма. Будет погода – завтра вылетаем!

Вечером я снимал в радиорубке переговоры.

– Валентин Филиппович! – Чилингаров вызывал на связь капитана «Сомова» Родченко. – Как обстановка? Как дела у вас?

– Пока плохо все, даже не знаю, что делать!

– Температура у вас?

– 41–42 градуса…

– Найдите рядом ровную площадку! – вмешался в беседу Борис Лялин. – Можете хоть фонариком показать нам место приземления!

Снова на «Сомове»

Мы летели над сплошными массивами старого льда. Южная Антарктика, море Росса уже пятый месяц удерживают в плену свою жертву. Наконец вдали показались тусклые огоньки.

Приземлились, спрыгнули на лед. Одной рукой держал камеру, другой горящий фальшфейер, чтобы при его свете хоть что-нибудь снять. Впереди возвышалась громада судна с выбеленными от мороза бортами, покрытыми инеем канатами. Вниз спущен трап. Дежурный свет едва освещал лица молча смотрящих на нас людей, стоявших наверху на палубе. Да, не такой я представлял себе эту встречу! Понятно, наш прилет это не освобождение и не конец дрейфа.

Первым делом мы достали и разложили привезенные с Большой земли письма от родных. Разобрав их, все разбрелись читать по углам. Чилингаров скоро засобирался в обратную дорогу: «Ну теперь, если что, заберем вас всех отсюда!»

Я попросил разрешения не лететь назад. Еще заранее мы договорились, что Вадим будет снимать на «Владивостоке», а я останусь на «Сомове», корабле, на котором уходил в прошлом году в Антарктиду.

Пустые полутемные коридоры, вот каюта, где мы с отцом жили несколько месяцев. Хотел расположиться здесь, но оказалось нельзя, этот отсек обесточен в целях экономии. Жилые помещения сосредоточились на противоположном борту. Внутри было холодно, верхнюю одежду не снимали. Встретил знакомых. «В конце марта так все трещало, что думали, все – конец, сейчас пойдем ко дну, – поделился воспоминаниями матрос Леха. – Даже вытащили на лед палатки, несколько бочек солярки, запас продуктов. Смешно, все это было перемолото валом торосов и утонуло, а мы уцелели. Сейчас тоже что-то беспокойно стало».

На капитанском мостике горела только одна лампочка дежурного света. Тумблер связи с машинным отделением застыл в положении «стоп». Капитан Валентин Родченко стоял у иллюминатора и теплом пальцев пытался протаять точку для обзора в изморози на стекле. Он был единственным из экипажа «Сомова», с кем я не был знаком.

– Ну да, когда прилетел, вы с отцом уже сошли в «Мирном».

– А что со старым капитаном?

– Работала комиссия, выясняла, как посадил на мель, сейчас вроде в отпуске… – Родченко тяжело вздохнул. – Не знаю, зачем согласился на все это?

Я молча слушал его внезапные откровения.

– Середина марта, зима уже, подошли к «Русской». Вообще из Антарктики нужно уходить в это время, а мы только подошли, – продолжал он. – Погода стояла сказочная, ни ветерка, ничего. Встали близко, начали вертолетами возить все на станцию для новой зимовки. Чем короче плечо, тем больше рейсов можно сделать, это понятно. Пошло сжатие, ураган налетел неожиданно. Оказались в капкане, всё… Скажут, опять капитан виноват, а не потерянное из-за аварии время.

– Да, мы в «Мирном» так и не знали толком, что случилось.

– Откуда вы могли знать? Приказом по Институту Арктики и Антарктики ввели режим радиомолчания. Мол, сидите тихо, будем думать, как вас спасать. С одной стороны, правильно, что если каждый начал бы слать домой телеграммы типа «Всё, нам конец!» А с другой… время шло, а ничего не делалось. Понимал, что дрейф надолго, если, конечно, не случится самое страшное, треснет корпус, пойдем на дно. Начали экономить на всем. Нашлись недовольные, стали говорить, мол, «нас списали, а капитан ничего не делает». Старпом и еще несколько человек, можно сказать, устроили бунт, запустили машину на полный, начали взад-вперед биться… Прошли несколько метров, а топлива сожгли на месяц. Как бы оно нам сейчас пригодилось!

– А как узнали, что будет спасательная экспедиция?

– В конце весны пролетел над нами самолет, – пояснил Родченко, – потом вернулся, сделал круг. Вроде иностранные опознавательные знаки на крыльях были. Радисты вечером слушали «Голос Америки». Прибежали, сообщили, что о нас говорят, якобы Советский Союз бросил в Антарктике на погибель свое экспедиционное судно! Прошла всего пара дней, и вот, все началось!

– Ага, теперь оба корабля застряли!

Обсуждать сложившуюся ситуацию дальше не стали. В нашем положении оставалось только надеяться на чудо.

И это чудо произошло. Налетевший через пару дней ураган расколол сплошной массив старых льдов. От «Владивостока» в направлении «Сомова» пошла трещина, и ледокол рискнул двинуться по ней.

Я стоял на палубе с камерой и ждал, когда на горизонте появятся его огни. Из радиорубки долетали обрывки переговоров:

– Артур Николаевич! Вы там шарите прожектором? – Это был голос капитана Родченко.

– Конечно мы, кто еще?

– Смотрите, мы все белые, обмерзли, вы мимо нас не проскочите!

– Нет, уже видим вас!

Скоро ледовая западня снова захлопнулась, но наш караван уже успел отойти на безопасное расстояние. Два судна стояли бок о бок у кромки чистой воды. По палубе бегал Чилингаров.

– Собирайтесь, сейчас будем устраивать митинг!

– Какой митинг, Артур Николаевич, люди от усталости с ног валятся!

– Вы ничего не понимаете, где пресса? Давайте все на митинг, я уже доложил в ЦК КПСС!

Откуда-то на палубе взялись транспаранты и разноцветные флаги, видимо, были заготовлены заранее, с трибуны зазвучали торжественные речи. Митинг закончился только тогда, когда к Чилингарову подбежал радист с радиограммой.

– Товарищи! Нас поздравил Михаил Сергеевич Горбачев!

– Всё! Ну теперь точно дадут Героя!!!

Два корабля взяли курс к Большой земле. К счастью, на этот раз болтало значительно меньше.

Еще один интересный момент – рядом с Новой Зеландией пролегает линия перемены дат. Когда мы шли в Антарктику, у нас два дня подряд было одно и то же число – 5 июля. Теперь на обратном пути получалось, что после 9 августа наступит сразу 11-е. Все бы ничего, но 10 августа – мой день рождения.

В Антарктиде нет денег, все живут как при коммунизме: жилье, питание – все бесплатно. Но если нужны сигареты, шоколадки или спиртное отпраздновать памятные даты, сумма списывается с твоего счета. Только следует прежде получить разрешение.

Происходит примерно такой диалог:

– У меня день рождения!

– Поздравляю! – Начальник на всякий случай достает список с личными данными и проверяет, врешь ты или нет. – А кого ты пригласил?

– Васю, Лешу и Петю.

– Петя только вчера праздновал с Володей!

– Что ж я могу поделать?

С Чилингаровым у меня были хорошие отношения.

– Сколько тебе выписать? Меня пригласишь, надеюсь?

– Конечно, но есть одна проблема…

Не знаю, как удалось уговорить капитана притормозить и сбавить скорость, но 10 августа мы всей компанией весело отмечали мой 26-й день рождения, пока не наступила ночь двенадцатого.

Оставалось снять последний эпизод фильма – встречу «Михаила Сомова» в Ленинграде. Неожиданно в газете «Правда» вышла критическая статья. В ней написали, как пьяный капитан посадил судно на мель, из-за чего сорвались все планы снабжения полярных станций.

В руководстве страны решили скандал не раздувать, тем более что экипажу «Михаила Сомова» и спасателям пришлось пережить такое, что не пожелаешь никому. Чилингаров, Родченко и Лялин получили звания Героев СССР. Ордена вручили даже нам, представителям прессы. Неожиданно наградой обошли только капитана «Владивостока» Антохина, у него нашли прегрешения по партийной линии.

А я наконец оказался дома в Москве.

Пришли первые холодные ночи, пожелтели листья на деревьях, и опять для меня наступила бесконечная зима.

Центральная студия документальных фильмов

Центральная студия документальных фильмов (ЦСДФ) располагалась в Москве по адресу: Лихов переулок, дом 6, в здании старой церкви.

Мне было удобно ездить на работу – всего три перегона метро от «Аэропорта» до «Маяковской», а там две небольшие остановки по Садовому кольцу. Если не ждать троллейбуса, это расстояние можно было легко пройти пешком, что я и делал, пока не приобрел автомобиль.

Покупка машины в те времена была той еще историей – они просто так не продавались, нужно было записаться в очередь, которая шла очень медленно. В Союзе кинематографистов автомобильной комиссией руководил Всеволод Санаев, мой сосед по этажу. Сталкиваясь с ним в подъезде дома, я всякий раз интересовался:

– Всеволод Васильевич! Ну когда же мой черед подойдет? Еще до Антарктиды заявку подавал!

– Саша! Не беспокойся, все сделаем! Получишь свои «Жигули».

На работу не обязательно было приходить к определенному времени. Когда ты был занят на фильме, график определялся самостоятельно. Большой вестибюль студии всегда был полон народу. Вдоль стен стояли ряды скрепленных между собой стульев, на которых сидели творческие работники. Здесь формировались группы на предстоящие съемки, обсуждались удачи и неудачи предыдущих. Спорили порой до хрипоты, отстаивая свою точку зрения. Табачный дым клубами поднимался к потолку, а большие жестяные коробки, расставленные в качестве пепельниц, всегда были полны окурков.

Впервые я оказался здесь еще в детстве, когда встречал с мамой и братом возвращавшегося из очередной командировки отца. Особо запомнился мне тогда автомат с бесплатной газированной водой и операторские кабины – небольшие, в пару квадратных метров комнатки, где дверь завешивалась плотной черной тканью, чтобы можно было в темноте разматывать и заряжать в кассеты кинопленку. На первом этаже к вестибюлю примыкали цех обработки, отдел технического контроля, помещение, где сидели осветители, главный просмотровый зал и столовая с буфетом. На втором этаже было большое помещение с хорошей акустикой – здесь записывали музыку для фильмов в исполнении оркестра Госкино. Выше сидела дирекция, редакции творческих объединений, художники и цех комбинированных съемок, дополнительные просмотровые и монтажные.

Между прочим, ЦСДФ была самой большой в мире студией, выпускавшей более двухсот документальных фильмов в год, не считая так называемой периодики – киножурналов «Новости дня», «Советский спорт», «Советский патриот», «Пионерия» и др.

В те годы солидную часть продукции занимали ролики о визитах в СССР разных правительственных делегаций из-за рубежа и выступления Генерального секретаря ЦК КПСС на партконференциях и съездах.

Я еще успел застать времена Брежнева, когда из каждой второй комнаты звучала неразборчивая речь стареющего Леонида Ильича. Часто ассистентки режиссера выбегали в коридор в слезах, всплескивая руками: «Нет, ну только послушай, что можно из этого сделать?» – и ставили на монтажном столе фрагмент его выступления. Особенно трудно Брежневу давалось произношение словосочетания «социалистические страны», что звучало у него как «сосиски сраные», и ничего поделать с этим было нельзя.

– Слушайте, знаю одного человека, он копирует голос Брежнева один в один, давайте его пригласим и запишем! – как-то предложил я, вспомнив знакомого заведующего отделом культуры из Белгородской области, который вечерами, бывало, развлекал нашу дружную компанию пародиями на генсека.

– Хорошая идея! – обрадовался главный редактор, но, подумав, погрустнел. – Нет, опасно! Кто-нибудь настучит, не оберешься потом…

И монтажницы, вырезая кусочки фонограммы, пытались по буквам склеить «социалистические страны» из «сосисок».

Леонида Ильича Брежнева, что называется, живьем мне видеть не пришлось, снимал только прощание с ним на траурном митинге в Большом театре.

О его кончине мы узнали 10 ноября 1982 года. Помню, со стороны Садового кольца вдруг раздался разноголосый вой сирен автомобилей. Народ высыпал на улицу. Движение на дорогах замерло, водители троллейбусов, таксисты и частники – все остановились и жали на клаксоны. У винного магазина, напротив кукольного театра Образцова, выстроилась большая очередь из москвичей, желающих помянуть Брежнева. Еще бы, многие прожили при нем значительную часть своей жизни. Он стал генеральным секретарем, когда я только собирался идти в первый класс. Дальше было восемнадцать лет его правления, и тогда казалось, что столь долго находиться у власти невозможно, так не бывает.

За это время успел окончить школу, институт и даже пару лет поработать на студии.

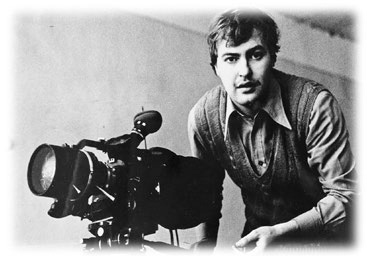

Там, на ЦСДФ, я снял свою дипломную работу на операторском факультете ВГИКа о фольклорных коллективах Юга России. Следующий фильм был про танковое сражение под Прохоровкой, он неожиданно получил Государственную премию. Я снимал его с тем же режиссером Павлом Русановым, что и первый, и там же – в Белгородской области.

Однажды вечером мы гостили у Александра Харыбина, заведующего местным отделом культуры (это он обладал даром мастерски копировать голос Брежнева).

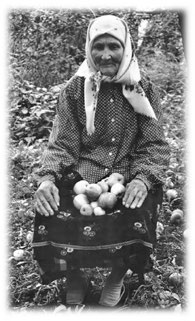

На глаза попался номер газеты с фотографией старой женщины, которая, сидя в тени раскидистого дерева, держала в подоле платья собранные груши. «Это моя мама! – поделился Харыбин. – Нет, никакая она не знаменитость. Молодцы наши журналисты, придумали такую рубрику, которая рассказывает о простых, обыкновенных людях. Это последнее фото… В прошлом году ее не стало».

Мы вернулись в Москву, но эта история часто вспоминалась, не выходила у меня из головы. Картины, которые делались на темы села, в основном рассказывали о выполнении продовольственной программы или о социалистическом соревновании. А что, если снять фильм, где односельчане будут вспоминать женщину, которой уже нет на свете, одну из тысяч обыкновенных русских женщин, что всю жизнь просто работали, растили и воспитывали детей? Много это или мало для одной судьбы? Своими соображениями поделился с режиссером Леонидом Кристи, с которым успел поработать несколько раз в качестве кинооператора.

Леонид Михайлович был необыкновенно образованным человеком, родился в Швейцарии, после революции родители привезли его в Россию маленьким мальчиком, – вот такая интересная судьба! Выслушав меня, он предложил:

– Идея хорошая! Давай снимай, не сомневайся!

– Да с удовольствием! Но кто мне, начинающему оператору, разрешит?

– Ну, допустим, скажем начальству, что я автор и режиссер. Ты снимай, а когда будем сдавать картину, я встану и заявлю, что не имею к этому никакого отношения.

По тем временам это был очень смелый поступок. Все, конечно, немного удивились, когда режиссер из еврейской интеллигентной семьи решил обратиться к теме русской деревни, но фильм «Жила-была на свете бабка Варвара» запустили в производство.

Дальше все прошло именно так, как предполагал Кристи. Шум и крик на сдаче фильма был большой. Но обошлось. В Госкино картина понравилась, даже получила призы на кинофестивалях.

Меня приняли в члены Союза кинематографистов и выдали удостоверение, по которому можно было хоть каждый день бесплатно ходить на премьеры в Дом кино, играть там на бильярде и ужинать в известном в московских творческих кругах ресторане. Окрыленный успехом, я принес на студию сразу несколько сценарных заявок будущих работ. Но их даже не стали рассматривать: «Кто ты такой? Разве у тебя есть литературное образование?»