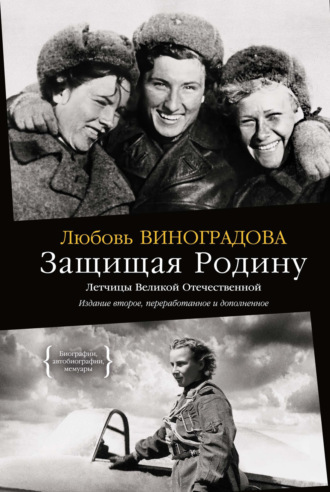

Защищая Родину. Летчицы Великой Отечественной

Полная версия

Защищая Родину. Летчицы Великой Отечественной

Жанр: публицистическая литературабиографии и мемуарыдокументальная литературавоенное дело / спецслужбыкниги о войнесерьезное чтениеоб истории серьезно

Язык: Русский

Год издания: 2015

Добавлена:

Серия «Биографии, автобиографии, мемуары»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу