Полная версия

Жития святых. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Пророк, Предтеча и Креститель Господень

В 1581 г, во время нашествия польского короля Стефана Батория на Псков, было чудесное видение Богоматери благочестивому старцу Дорофею: Она явилась ему грядущая по воздуху и сопутствуемая преподобным Антонием Печерским и Корнилием, игуменом Псково-Печерским. Вошедши в Покровскую церковь, Она подозвала Дорофея, повелела ему объявить людям, чтобы они молили Бога о прощении грехов и указала средства для избавления от осады, – и Псков был спасен.

В царствование Феодора Иоанновича, в 1591 году, Шведы вторглись в пределы Новгородской области, а Крымские Татары, под предводительством Казы-Гирея, проникли к Москве. Царь Феодор Иоаннович, устрашенный внезапным вторжением врагов и не надеясь восторжествовать над многочисленностью Крымцев по причине разделения войск своих, прибегнул с усердной молитвой о помощи к Взбранной Воеводе, Донской Богоматери, и повелел, совершив крестный ход вокруг города, поставить икону Ее среди воинских рядов. Ночью, во время усердной молитвы, благочестивый царь получил известие от скорой Помощницы христиан, что по Ее предстательству, силой Христа Спасителя, он одержит победу над врагами. В самом деле, уже целые сутки горела битва, неприятели дрались с ожесточением; но вдруг, устрашенные невидимой силой, побежали. Православные воины устремились за ними, многих положили на месте, других взяли в плен и овладели всем станом неприятельским. В благодарность к усердной Заступнице верных, государь в том же году, на месте, где во время битвы в рядах православного воинства стоял чудотворный образ, основал Донской монастырь. В нем поставлена святая икона и учрежден ежегодный праздник в честь Божьей Матери, бывшего ради милосердия от святой Ее Донской иконы, Августа в 19 день; с того же времени учрежден и крестный ход в эту обитель.

Наступали смутные времена неурядиц и самозванства. Москва была в руках Поляков; в северных областях господствовали Шведы. Верные отечеству Москвитяне приглашали Русских грамотами к освобождению Москвы. «Здесь – писали они – корень царства, здесь знамя отечества, здесь Богоматерь, изображенная Евангелистом Лукой». Первое ополчение для освобождения Москвы было безуспешно. Но вот в Нижнем-Новгороде составилось новое ополчение. «Станем за святую Русь, за дом Пречистой Богородицы; продадим жен и детей, но освободим отечество»! – воскликнул Косьма Минин, истинный сын отечества. Образ Казанской Богоматери был взят вождем Пожарским в средину новой священной рати. Казалось, что и это последнее усилие к освобождению отечества должно было остаться тщетным: войско не имело средств содержания, даже оружия; в воинах и вождях не было единодушия. Но мольбы верных вознесены были к престолу Божьему Само́ю Преблагословенной Девой. И когда все земные надежды пали, небесная помощь обнаружилась в своей непререкаемой очевидности. Среди осажденной Москвы, между врагами, в тяжком плену и еще тягчайшем недуге, томился один из маститых первосвятителей – Арсений. И он-то избран был вестником небесного милосердия к России. Среди полночной тишины, вдруг келья его наполняется светом необыкновенным, и он видит пред собой преподобного Сергия Радонежского. «Арсений! – сказал преподобный болящему – ваши и наши молитвы услышаны; предстательством Богоматери суд об отечестве положен на милость: завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена». Как бы в подтверждение пророчества, болящему старцу вдруг возвратилась крепость сил. Радостная весть, переходя из уст в уста, немедленно проникает за стены города к воинству православному и воспламеняет его мужеством непреодолимым. Дерзая об имени Богоматери, христолюбивое воинство устремилось на освобождение Кремля; враги, несмотря на свое ожесточение, не могут более сопротивляться – и Кремль в руках Русских. Благоговея пред небесной помощью, благодарное воинство в следующий воскресный день совершает торжественное молебное вшествие в возвращенную столицу. Навстречу ему выходит тот самый святитель, который удостоился приять весть о помощи свыше. Изнесенная им священная икона Богоматери казалась для всех зрящих на нее живым изображением Взбранной Воеводы, о имени Которой одержана победа. Падая на землю и проливая слезы, всякий стремился освятить себя прикосновением к чудотворному лику. В память этого освобождения Москвы от Поляков, постановлено праздновать Октября 22, в честь Казанской иконы Богоматери.

Около 1636 г. смиренный подвижник благочестия и образованный защитник святой веры Афанасий Филиппович (потом игумен Брестский) видел в небе образ Пресвятой Богородицы, в кресте изображенный, и советовал царю Михаилу Федоровичу изобразить на военных хоругвях образ, по его видению. Положив себе за правило – читать каждую субботу акафист Матери Божьей, он с точностью выполнял его. И Матерь Божья утешила подвижника. «Иди, слуга Мой, сказала Она блаженному, смело говоря сенату и королю (польскому), дабы не тревожили святой православной веры: иначе они навлекут на себя суд Божий – преданы будут во власть сильного царя и народа». Праведника не послушали, и слово Царицы Небесной сбылось! (Сентября 5).

В 1678 г. турки, поляки и татары окончательно опустошили южную часть киевской земли и распространили свои набеги почти до самого Киева. Киев избавляется от них, благодаря заступлению Божьей Матери, чудотворную икону Которой из Лавры с крестным ходом три раза обнесли вокруг города. Это было при архимандрите Лавры Иннокентии Гизеле. С той поры вера народа южно-русского в сильное и непрестанное ходатайство Божьей Матери стала выражаться даже в народных песнях, из коих иные и доселе поются и слушаются с восторгом и умилением, например, «Пречистая Дево, Мати русского краю»…

Святителю Тихону Задонскому в 1778 г. было тонкое видение: Богоматерь стояла на облаках, и около Нее Апостолы Петр и Павел; сам он на коленях просил Пречистую о продолжении милости к миру. В следующем году он опять видел Богоматерь на воздухе и около Нее несколько лиц; он упал на колени и просил Пречистую за кого-то. Владычица отвечала: «будет по просьбе твоей» (Август 13).

В 1812 году, Европа, соединенная под властью Наполеона I, внесла в Русские пределы все бедствия войны, и Матерь Божья явилась снова Защитницей православного царства. 1812 года, Августа 5 дня, при оставлении Русскими войсками Смоленска, была взята полками и чудотворная икона Одигитрии. Накануне Бородинского сражения ее носили по лагерю, и воины, взирая на нее с верой и молитвой, приготовлялись к страшной битве. При одержании важных побед постоянно совершаемы были Божьей Матери благодарственные молебствия, как Взбранной и необоримой Воеводе. Отсутствие святой иконы из Смоленска продержалось ровно три месяца, и 5 Ноября она «возвратилась в дом свой» – соборный храм Успения.

Преподобный Серафим Саровский († 1833), бывши еще десятилетним отроком, заболел. Ему явилась во сне Божья Матерь и обещала посетить его и исцелить. Отрок рассказал сон матери. Скоро после того, мимо дома их, совершался крестный ход с чудотворным образом Знамения Божьей Матери; в это время шел сильный дождь, грязь помешала нести святую икону улицей и заставила переходить через двор Серафима на другую улицу: таким образом Царица Небесная посетила болящего отрока; мать его поняла чудное посещение и поспешила вынести больного к иконе Божьей Матери: отрок приложился и получил чудесное и совершенное исцеление. Потом, во время пребывания своего в Саровской пустыни, около 1783 г., в новой болезни своей, которой он страдал три года еще до пострижения, он опять был удостоен посещения Царицы Небесной во славе и свете и исцелен Ею. На месте явления он воздвигнул потом храм. В 1804 г. он был избит ночью до полусмерти недобрыми людьми, думавшими найти у него много денег; никто не надеялся видеть его в живых, но явлением Божьей Матери он опять получил исцеление.

В памятной книжке митрополита Московского Филарета, под 7 числом Августа 1840 г., читаем: «ученик покойного пустынножителя о. Арсения (Свенского, Орловской епархии), по его благословению, был у меня и повествовал о последних днях его. Видение Божьей Матери предварило его о кончине, а видение святого Василия Великого было ему исповедью и разрешением».

Во время войны между Россией и союзными державами, в сражении 19 Ноября 1853 года между Александрополем и Карсом, при Баш-Кадык-Ларе Русский отряд, в числе 9 000 человек, поразил 36 000 турок, при 46 орудиях. Турки оставили на месте сражения 24 орудия и множество разных военных припасов. Такая блистательная победа объяснилась показанием пленных турок; они говорили, что когда сражение сильно разгорелось, и весь русский отряд был введен в дело, турки увидели сходящую с неба светлую Жену, держащую знамя в руке и сопровождаемую двумя воинами. Свет от Нее был столь ярок, что подобен был солнечному сиянию, и никакой глаз не мог выдержать его. Это явление навело ужас в рядах сражающихся, и было причиной того, что турки, видя явное заступление Бога за Русь, обратились все в бегство и проиграли сражение. Русские этого явления не видели. По Божьему Промыслу о том свидетельствовали иноплеменные враги наши. Турки уверяют, что в армии их все это видели с ужасом и все о том знают; но начальство их, под опасением смертной казни, запретило о том говорить и старалось затмить это событие. Из некоторых частных писем из армии узнали мы, что многие турки после того громогласно исповедали Христа, просили крещения и запечатлели мученической кровью признание все просвещающего света – Христа. [Из писем экзарха Грузии преосвященного Исидора к митрополиту Московскому Филарету, напечатано в Церковных Ведомостях 1892 г., № 46 стр. 1619].

Кроме этих чудес, выражающих попечение Царицы Небесной о благосостоянии всего православного царства, обширная Россия, во многих своих городах и весях, хранит честные иконы Приснодевы, составляющие неисчерпаемый источник дивной помощи и чудесных исцелений для всех, притекающих к покрову Ее с верой и усердием. Еще в 1654 году архидиакон Антиохийской Церкви Павел Алеппский, путешествующий по России со своим патриархом Макарием, писал в путевых записках: «В этой стране нет ни одной большой церкви, где не было бы чудотворной иконы Богоматери; мы видели своими собственными глазами как святые иконы, так и чудеса, совершавшиеся от них»

Рождество Пресвятой Богородицы

Достойное, Богомати твоея чистоты рождество наследовала еси чрез обещание: иногда бо неплодный богопрозябен плод вдалася еси: тем Тя вся племена земная непрестанно величаем.

(Служба Сент. 8 кан. 2 п. 9 троп. 1.)ПророчестваГлавным ветхозаветным пророчеством о Марии, матери Иисуса, считаются слова пророка Исаии: Се, Де́ва во чре́ве прии́мет, и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́: Емману́ил (Ис. 7:14).

Кроме этого церковная традиция относит к ветхозаветным образам Богородицы следующие библейские сюжеты:

Лестница Иакова как символ того, что через рождение Иисуса Христа от Богородицы небо соединилось с землей (Быт. 28:12–17).

Неопалимая купина как символ ее непорочного зачатия (Исх. 3:2–5). К нему также относят сосуд с ма́нной, дарованной Богом евреям во время их странствий по пустыне (Исх. 16:32–34).

Слова о Дще́ри Сио́на из пророчества Софонии о рождении Христа (Соф. 3:14).

Ворота храма как символ непорочности Богородицы – в пророчестве Иезекииля (Иез. 44:1–4).

Символическая Премудрость в Книге притчей Соломоновых (Прит. 9:1–11).

Жена Царя (символически: Царица рядом с Мессией) в Пс. 44:10–18.

И новозаветный символический прообраз (в католицизме), традиционно относимый к Богородице:

Жена, облеченная в солнце в Откровении Иоанна (Откр. 12:1).

Чудны судьбы Израильского народа! Ему одному, по справедливости, принадлежит многозначительное название «народа Божьего». Ожидание Мессии было средоточием всей веры древних Израильтян; с именем Мессии еврей соединил понятие о самом лучшем времени для своего народа. Цари и Пророки желали дожить до этого времени – и умирали, не получив желаемого. Лучшие люди Еврейского народа жили мыслью своей в будущем: отличительными чертами их были – любовь к потомству, желание благоденствия и славы его, стремление в своем поколении обрести обетованное Богом «Семя жены» – великого «пророка» и «Примирителя». Патриархам Израильского народа неоднократно было дано Богом обетование о размножении потомства их; это обетование, как одно из важнейших, переходило из рода в род, и всегда было живо в памяти народа. Удивительно ли после этого, что чадородие у Израильтян было вменяемо женам в честь и славу и на многочисленное потомство смотрели, как на великое счастье и благословение Божье. С другой стороны, бесчадие почитаемо было тяжким несчастием и наказанием Божиим. Так, Авраам жаловался Богу на свое бесчадие; Рахиль хотела лучше умереть чем остаться бездетной; Анна, впоследствии мать Самуила неутешно сетовала на неимение детей и в слезной молитве просила Господа о даровании ей сына; Елисавета, мать святого Иоанна Предтечи, прямо называла свое неплодство стыдом, «поношением между людьми». И, между тем, как часто от родителей, неплодоносящих до известного, предназначенного Богом, времени, происходили дети, составляющие украшение истории народа Божьего! У Авраама родился сын Исаак, один из главных Израильских родоначальников, у Анны – Самуил, достославный правитель народа; у Елисаветы – Иоанн, великий Пророк и Предтеча Господень. Это же самое случилось и с родителями Пресвятой Девы.

В обетованной земле, данной Богом Израильскому народу, в горах, окаймляющих с севера Ездрелонскую долину, находится город Назарет. Он лежал на откосе горы и отстоял на три дня пути от Иерусалима и на восемь часов от Тивериады и озера Геннисаретского. Во всем Ветхом Завете нигде не упоминается о Назарете, он был так незначителен и маловажен, что евреи не ожидали от него ничего особенного и говорили: «от Назарета может ли что добро быти»? Незадолго до Рождества Христова в Назарете жила благословенная Богом чета – Иоаким и Анна.

Эта чета происходила из древнего царственного рода Давидова, Цари из этого рода, в течение нескольких веков, преемственно занимали прародительский престол, пока Навуходоносор сокрушил царство Иудейское: взяв столицу Иерусалим, он отвел лучшую часть народа в плен, известный под именем Вавилонского. Впрочем, потомки Давида, находясь в тяжкой неволе, хотя и не имели скипетра в руках своих, но все еще сохраняли призрак величия. Наконец один из них, Зоровавель, получил впоследствии дозволение не только возвратиться с народом своим в отечество, но и восстановить разоренную Иудейскую столицу. Иерусалим был возобновлен, и народ, по возможности, собран и устроен; но слава царства миновала невозвратно. Зоровавель продолжал управлять иудеями, пока был жив; со смертью же его, древние права царского дома Давидова до того затмились, что о них не упоминается ни в позднейших книгах Ветхого Завета, ни в других Иудейских сказаниях. А когда израильский народ подпал под зависимость римлян и потерял свою самостоятельность, тогда потомки Давида совершенно лишились прежнего величия, и род их окончательно слился с народом.

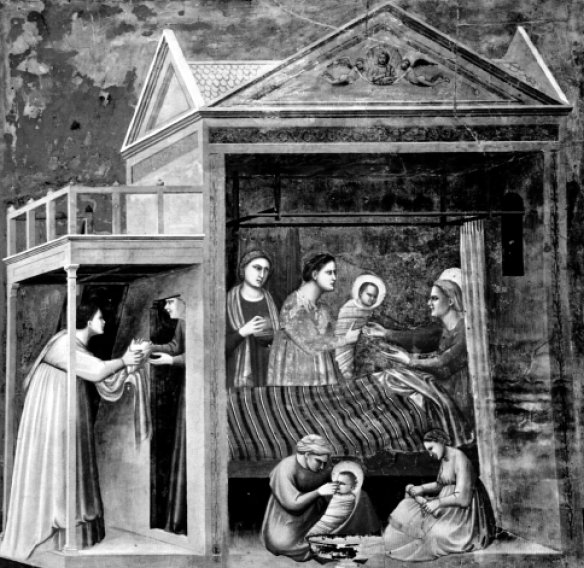

Рождество Богородицы. Джотто ди Бондоне. Фреска. 1303–1305 гг.

Таково было состояние славного рода Давидова, когда Иоаким и Анна жили в Назарете. Иоаким происходил из колена Иудова и имел родоначальником царя Давида, а Анна была младшая дочь священника Матфана, от племени Ааронова. Святая чета жила в изобилии, потому что Иоаким был человек богатый и, подобно праотцам израильского народа, имел много стад. Но не богатство, а высокое благочестие отличало эту чету между другими и соделало достойной особенной милости Божьей. Предание не говорит, подробно о добродетелях Богоотцов (так Святая Церковь называет Иоакима и Анну в смысле предков по плоти Господа Иисуса Христа), но указывает особенно на одну их черту, которая свидетельствует, что вся из жизнь была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. Они ежегодно отделяли две трети своих доходов, из которых одну жертвовали в храм, а другую раздавали бедным. Неотступно следуя всем правилам закона Божьего, они, как исповедует Святая Церковь, и в законной благодати были так праведны перед Богом, что удостоились породить младенца Богоданного. Это доказывает, что чистотой и святостью они превосходили всех, чаявших тогда Утехи Израилевой.

Таким образом, наслаждаясь душевным миром и ведя жизнь по духу закона Божьего, благочестивые супруги, по-видимому, были вполне счастливы; но неплодство Анны, сначала грустно отзывавшееся в их семейных отношениях, наконец перешло в тоску и беспокойство обоих святых сердец. Бесчадие, как выше замечено, считалось у израильтян состоянием неприятным; но оно было еще более прискорбным и чувствительным для потомков Давида, потому что они, по древнему обетованию Божьему, могли надеяться, что от них родится Спаситель мира: при бесчадии эта сладостная и великая надежда исчезала. Много и усердно молились супруги, чтобы Бог даровал им детей; но прошло 50 лет их брачной жизни, и неплодство Анны не разрешалось. Это, общее всем праведникам Ветхого Завета, неудовлетворяемое желание скорейшего пришествия в мир Мессии и, вместе с тем, грустное убеждение в безучастии своем в общих целях и надеждах народа, – причиняли Иоакиму и Анне тем сильнейшую скорбь, что они приближались к старости. По религиозным чувствам, по тягости народного мнения, по сиротству их теплого сердца, это горе было велико и тяжело для них; но праведные безропотно и со смирением переносили его, стараясь еще с большей ревностью угодить Богу твердым хранением Его закона. Впрочем, при всех кротости и преданности воле Божьей, святые супруги не могли иногда не огорчаться тем пренебрежением, какое нередко приходилось им терпеть от соотечественников за их бесчадие. При одном случае это пренебрежение, высказанное принародно, глубоко огорчило благочестивого Иоакима и повергло его в безутешное состояние. В один из великих праздников, святой Иоаким, как точный исполнитель закона, пришел со своими соплеменниками в Иерусалимский храм, с намерением принести, по обыкновению своему, сугубую жертву Господу, и представил ее, быть может, еще более с чистым и теплым чувством, чем все другие. Но каково же было удивление праведного мужа, когда некто Рувим стал презрительно отклонять приношение его, говоря: «зачем ты прежде других желаешь принести дары свои Богу? ты недостоин этого, как бесплодный». Этот неожиданный упрек поразил сердце праведника. Ему представилось, что, может быть, он точно до такой степени грешен, что гнев небесный справедливо преследует его, наказывая бесчадием. Эта мысль отняла у Иоакима всю бодрость: он вышел из храма в глубокой скорби: «Увы! – говорил он – всем ныне великий праздник, а для меня лишь время слезных сетований». Чтобы найти себе хотя малое утешение, что, может быть, пример бесчадия его не единственный, он из храма пошел посмотреть родословные двенадцати колен. Но удостоверившись здесь, что все праведные мужи имели потомство и даже столетний Авраам не был лишен этого благословения Божьего, Иоаким еще более опечалился и не захотел возвращаться домой, а отправился в дальнюю пустыню – в горы, где паслись стада его.

Сорок дней провел он там в строгом посте и молитве к Господу, призывая на себя Его милосердие и омывая горькими слезами свое бесчестие в людях. «Не вкушу пищи – говорил он – и не возвращусь в дом мой! Молитва и слезы будут мне пищей, а пустыня домом, до тех пор, пока услышит и посетит меня Господь Бог Израилев»! «Боже отцов моих! – молился скорбящий Иоаким – Ты дал сына праотцу Аврааму в старости: удостой и меня благословения Твоего! Дай плод моему супружеству, чтобы я, хоть в преклонных летах, мог назваться отцом, и не был отверженным от Тебя, Господа моего»!

Между тем слух о происшедшем с Иоакимом в Иерусалиме достиг благочестивой Анны, оставшейся дома. Узнав подробности, а также и то, что Иоаким удалился в пустыню и не хочет возвращаться домой, – она предалась неутешной скорби. Считая себя главной виновницей постигшего их горя, она с рыданием восклицала: «теперь я всех несчастнее! Бог отверг, люди поносят, муж оставил меня! О чем же более плакать мне, о бесчадии ли своем или об одиночестве? О том ли, что я не удостоилась называться матерью, или о вдовьем сиротстве моем»? Во все время разлуки с мужем, она почти не осушала слез, не вкушала пищи и, подобно матери Самуила, в томительной тоске просила Бога о разрешении ее неплодия.

В таком тревожном состоянии духа, однажды Анна вышла в сад и в молитвенных думах, возводя глаза к небу, увидела среди ветвей лаврового дерева гнездо едва оперившихся птичек. Вид этих юных птенцов еще более поразил ее скорбящее о бесчадии сердце. «Горе мне, – говорила она, – одинокой, отвергнутой от храма Господа Бога моего и пред всеми униженной дщери Израилевой! На кого я похожа? Все в природе рождает и воспитывает, все утешаются детьми; лишь я одна не знаю этого наслаждения. Не могу сравнить себя ни с птицами небесными, ни со зверями земными: те и другие приносят плод свой Тебе, Господи; лишь я одна остаюсь бесплодной! Ни с водами: они, в быстрых струях своих, родят во славу Твой живые творения; лишь я одна мертва и безжизненна! Ни с землей: и та, прозябая, прославляет плодами своими Тебя, Отец Небесный; лишь я одна бесчадна, как степь безводная, без жизни и растения! О, горе мне! горе мне»! «Господи, – продолжала она, – Ты, который даровал Сарре сына в старости и отверз утробу Анны для рождения пророка Твоего Самуила, воззри на меня и услышь молитву мою! Разреши болезни сердца моего и разверзни узы моего неплодия. Да будет рожденное мною принесено в дар Тебе, и да благословится и прославится в нем Твое милосердие»! Едва Анна произнесла эти слова, предстал пред нею Ангел Божий: «Молитва твоя услышана, – сказал ей небесный вестник, – воздыхания твои пронзили облака и слезы твои канули пред Господом. Ты зачнешь и родишь дщерь благословенную, выше всех дщерей земных. Ради Ее благословятся все роды земные, Ею дастся спасение всему миру и наречется она Марией [Святые Отцы говорят, что слово «Мария» – значит «госпожа»; так блаженный Феофилакт замечает: «Мария – значит госпожа» – Святой Иоанн Дамаскин говорит: «благодать» (так толкуется имя Анна) рождает госпожу (что означает имя Мария)]! Услышав эти слова, Анна поклонилась Ангелу и сказала: «жив Господь Бог мой! если у меня будет дитя, то отдам его Господу на служение, пусть оно служит Ему день и ночь, восхваляя святое имя Его всю жизнь». Прежняя печаль Анны теперь обратилась в радость, излившуюся в восторженной благодарности Богу. Ангел, по благовестия ей, стал невидим.

Святая Анна как ни любила своего мужа, как ни желала скорее поделиться с ним своей радостью, но, повинуясь первому движению благочестивого сердца, поспешила в храм Иерусалимский, чтобы там возблагодарить Бога и возобновить обет о посвящении Ему ожидаемого плода.

Ангел Божий, после благовестия Анне, явился и святому Иоакиму в пустыне и сказал ему: «Бог милостиво принял молитвы твои; жена твоя Анна родит дочь, о которой все будут радоваться. Вот и знамение верности слов моих: иди в Иерусалим и там, у Золотых ворот, ты найдешь жену свою, которой возвещено то же самое.

Благоговейная радость объяла сердце святого старца: он немедленно и с богатыми жертвами пошел в Иерусалим и там, действительно, на указанном от Ангела месте встретил жену свою. Увидев мужа, Анна поспешила к нему с восклицанием. «Знаю, знаю, Господь Бог щедро благословил меня потому что я была как бы вдовой – и теперь не вдова, была бесчадной – и теперь буду иметь чадо». Здесь они рассказали друг другу все подробности явлений Ангела принесли в храм жертву Господу и, судя по ходу дальнейших событий, несколько времени оставались в Иерусалиме ожидая исполнения полученного ими обетования [Ничто не препятствует допустить, что праведные Богоотцы хотя обыкновенно проживали в Назарете, но могли также иметь жилище и в Иерусалиме, на случай нередкого прибытия в этот святой город. Позднее в Иерусалиме был воздвигнут храм и женский монастырь по местному преданию, именно там, где стоял дом Богоотцов].

Вскоре святые Богоотцы увидели над собой совершение этого чудного обетования: в девятый день Декабря Православная Церковь празднует зачатие Пресвятой Девы Анной и воспевает: «Анна ныне растить начинает божественный жезл (Богородицу), прозябший таинственный цвет – Христа, всех Зиждителя». «Неплодная, плодородящая сверх ожиданий Деву, имеющую родить Бога плотью, светится радостью и ликует, громко взывая: радуйтесь со мною все колена Израилевы: я ношу во чреве и избавляюсь укоризны в бесчадии; так угодно Создателю, услышавшему мою молитву и исцелившему сердечную болезнь устроением желаемого мною». «Увидят люди и подивятся, – что я стала матерью: вот и я рождаю, потому что так благоволил Разрешивший союз неплодия моего».

Нельзя не благоговеть пред этим чудным зачатием и не видеть в нем необычайных и великих целей Божественного Промысла. Бог видимо хотел приготовить к вере в будущее, еще более чудные – зачатие и рождение единородного Сына Своего: «таинству – как поет Святая Церковь – предтечет таинство». «Дева Матерь родилась от неплодной – говорит святой Иоанн Дамаскин – потому что чудесами должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постепенно восходить от меньшего к большему». »Если – как замечает святой Андрей Критский – великое дело то, что рождает неплодная: то не более ли удивительно, что рождает Дева?… Нужно было, чтобы Тот, Который все и в Котором все, как Господь природы, показал на праматери Своей чудо, сделав ее из бесплодной матерью, а потом и в Матери изменил законы природы, сделав Деву Матерью и сохранив печать девства».