Полная версия

Картинг: Азбука мастерства. Перфоманс

В этом смысле, очень важно понимать, что:

не существует двух одинаковых стилей пилотажа, так же как не существует двух идентичных снежинок!

Тут мы с вами подходим к индивидуальности модели поведения, уникальности подхода. То есть, делаем первый шаг на пути к определению самоидентичности, формированию собственного стиля – уникального видения, например, конкретного поворота данного трека.

Далее: чтобы разобраться с теми или иными огрехами в модели поведения пилота, – тренеру, как воздух, необходим перфоманс гонщика на треке; 100 процентов его (именно его) пилотажных возможностей на данную единицу времени – ни больше, ни меньше.

Это именно та задача, которую я ставлю перед пилотами на первый выезд; перед теми, кто приходят ко мне, как тренеру, за «улучшайзингом». Но (опять «Но»): здесь очень важно понимать границу между перфомансом гонщика и перфомансом его спорткара…

Глава 3. Человек и Машина (Посвящается моему воспитаннику – Павлу Петрухину)

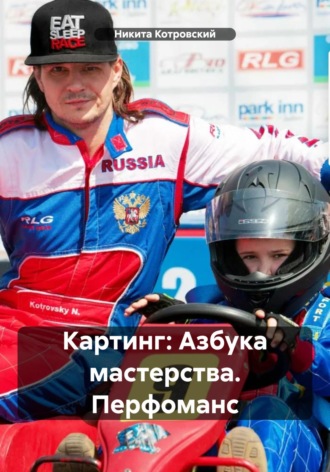

Итак, главная цель – перфоманс; то есть, выложиться на треке на все 100 процентов; проехать на максимуме своего уровня. Чтобы добиться такой цели в автомобильном спорте, пилот должен внутренне, как субъект, «отделиться» от своего инструмента – спорткара, как объекта. Очевидно, что конечный результат сильно, а порой и очень сильно, зависит от состояния болида, который пилотирует гонщик.

Рисунок 14. Спорткар – собственный уровень – качество перфоманса

В минувшее воскресенье (09.02.25) я проводил картинговую тренировку на Автодроме «Лидер». В этом году зима у нас, мягко говоря, спорная: иногда это скорее ранний ноябрь, иной раз – поздний март. Девятое февраля выдалось «безосадочным», но с легким морозцем; а посему на сухом, в общем, треке в ряде поворотов попадались разной величины обледенелости. Со мною на Sodi RT8, обутом в слик, трудились три пилота: двое в самом начале своего карьерного роста; один, Павел, на самом взлете.

…Немного о Павле (будет познавательно для тех, кто считает, что гонщик – это данность; и все определяет талант). Я знаком с Пашей без малого 4 года. Во время первой картинговой тренировки на ADM Raceway он показался мне серенькой мышкой. Если бы кто-нибудь заявил мне тогда, что эта «мышь» никогда никуда не приедет, я бы возражал, но очень вяло. Спустя год я радикально поменял свою точку зрения! Павел пахал; он приезжал на тренировки первым, внимательно наблюдал заезды других пилотов, слушая мои комментарии; наконец, он один из самых благодарных моих читателей (когда я узнал об этом, было очень лестно). Через два года Паша стал одним из самых быстрых и стабильных пилотов прокатной конфигурации трассы «Мячково».

Практически не задумываясь, в позапрошлом году я усадил Павла в болид Legends 600, одновременно предложив ему поработать в команде наших инженеров-механиков. Сегодня он знает «Легенду», как облупленную. Что говорится, эти двое нашли друг друга: пилот разве что не спит со своим автомобилем!

В прошлом году случилось его первое соревнование – 3-х этапный Чемпионат Московской области на Автодроме ADM Raceway. Он его выиграл в одну калитку, выполнив разряд Кандидат в мастера спорта России. И мы двигаемся дальше: в прошлом же году там же на ADM мы познакомились с болидом Art Tech Evo GT; 3-дневные тесты прошли на весьма мажорной ноте… Ну и в заключение этой справки отмечу, что Павлу в наступившем году исполнится 17 лет.

Рисунок 15. Павел Петрухин. Ему смешно; мне – не очень

Зачем все это? – В контексте главной темы данной главы всплывает один любопытный факт, о котором, к стыду своему, я узнал только пару недель назад. Оказалось, что до 2025 года мой подающий надежды талантливый трудяга (талант – это 1%, остальное – труд) не видел ни одной трассы, кроме «Мячика»! Таким образом, в минувшее воскресенье 9-го февраля он был на подольском «Лидере» второй раз в жизни.

Давайте примем за данность: самая великая ложь, которую приходится слышать от сотрудников любого прокатного картодрома, это – «У нас все машины одинаковые». По цвету и названию, – бесспорно; по заявленным в паспорте характеристикам, – однозначно. Уверяю вас, что спортивные карты того или иного класса (которые строятся индивидуально под каждого пилота; я подразумеваю качественные команды) в разы «одинаковее», нежели прокатная техника. По ходу заезда одна «одинаковая» прокатная машина может в легкую навозить другой до пары-тройки секунд. Здесь, впрочем, уместно одно важное замечание: при прочих равных. А что у нас получается «прочим равным»? – Конечно же, пилот!

Среди трех выбранных нами «содиков» попались две ровненькие машинки и одна – «дрова» (йохоу, я снова в сленге!). И надо ж случиться, чтобы «дрова» попались именно новичку: пилоту, который знал подольскую трассу, но которого практически не знал я (это была наша вторая с ним тренировка на «Лидере»).

Теперь давайте абстрагируемся от конкретной ситуации и задумаемся, какие мы предпримем действия за рулем, когда поймем, что наш болид – «не едет»? В 90% случаях из ста пилот начинает выискивать скорость там, где ее нет и быть не может согласно элементарным законам физики. Он в поте лица сражается с автомобилем, вытворяя немыслимые кульбиты. В итоге же двигается еще медленнее, чем может позволить его автомобиль. Бест-лап на первом, втором или третьем круге из восьми или десяти – закономерный итог. Вплоть до третьего круга (включительно) гонщик еще управляет автомобилем; после третьего круга он начинает требовать от машины того, чего в ней нет, что находится за гранью ее максимума, ее 100 процентов, – тем самым выходит за грань своего перфоманса, своих 100 процентов, как пилота. На выходе мы получаем закономерный «перебор», выраженный в слишком медленных секундах даже для «дров».

Именно это и случилось в первых двух воскресных заездах. Почему я, как тренер, не пересадил новичка на дееспособный карт? – А что вы мне прикажете думать о машине, когда я наблюдаю за немыслимыми косяками человека? – Пересадил, конечно же, в третьем заезде. И передал «дрова» Павлу. После этого мы выяснили, что «мертвый карт» умеет двигаться на полторы секунды быстрее; а кроме того, я примерно понял, почему он «мертвый» и сообщил эти соображения маршалам трека.

Что же произошло? – Ничего особенного, только – перфоманс. Опытный пилот, стабильно проехав заезд на все свои 100, наглядно продемонстрировал недостатки «дров».

Отмечу для любителей статистики: на нормальном карте с довесом до 85 кг Павел показал в тот день бест – 1.08 (это на уровне быстрых пилотов Школы «Лидера», которые трудились непосредственно перед нами). Из «дров» же ему удалось добыть 1.11, последним, по-моему, кругом. Три секунды «одинаковости» прокатных картов, как с куста!..

Послушайте, я не пытаюсь противопоставить опытного пилота начинающим гонщикам. Это, во-первых, глупо; во-вторых, не очень-то красиво. Речь вообще не об этом. И, кстати, Павел – отнюдь не идеал: убежден, что какой-нибудь местный гуру смог бы проехать пусть и на чуть-чуть, но быстрее. Разговор идет о том, что, на каком бы уровне не находился человек за рулем (исключая, естественно, начинающих с нуля; им я, для начала, рекомендую ознакомиться с первой частью моей книги «Картинг: Азбука мастерства. Цикл лекций»), -

первейшая задача Человека – научиться двигаться на свои 100 процентов тогда, когда это необходимо; уметь показать свой перфоманс, который единственный только и может определить потенциал Машины.

PS: На самом деле, чтобы научиться ездить, нужен карт и ровная площадка 10 на 10 метров, плюс 4 покрышки от грузовика. И, конечно, нужен перфоманс!..

Глава 4. Информация и опыт

GIGO – закон информатики, утверждающий, что ложные данные приводят к ложным результатам; это аббревиация слогана: Garbage in – Garbage out; если перевести дословно, то получится: «мусор на входе – мусор на выходе». У нас же есть весьма достойная альтернативная метафора: «Что посеешь, то и пожнешь»!..

В 2020 году пришел ко мне заниматься на Sodi RT8 взрослый картингист; он был на пять лет меня старше (мне тогда было 45, ему – под полтинник). Дело было на ADM, в брифинг-руме. Мы тогда использовали это замечательное помещение в качестве учебной аудитории.

Рисунок 16. Брифинг-рум на ADM Raceway: работаем…

– Если начинать в картинге, то как бы поздновато, – съехидничал я.

– Не, езжу давно; самоучка. Мне б понять, почему я вечно сливаю быстрым до полусекунды! – Пожаловался пилот, которого звали Сергеем.

На ADM он был впервые. Мы разговорились. Используя доску, которая всегда была в импровизированном классе, и потрясающий вид на картинговую конфигурацию из окошка, обсудили нюансы наших «внутренних» правил (как то, в частности, что после финишного флага проезжаем еще круг, а заезжаем на пит уже под красный флаг; ну и так далее). Разом же коснулись и того, например, как он планирует ехать так называемую «шикану» – сложная и, можно сказать, уникальная связка картодрома, – по сути, изюминка ADM.

Сергей говорил, и это «взрывало» мне мозг; я был не в состоянии уловить смысл того, что он собирается делать с картом в этой связке. Впрочем, к тому моменту своей проф.деятельности я уже прекрасно знал, что в принципе мало кто из пилотов способен переложить на грамотный литературный то, что он творит за рулем. Кроме прочего, отметил для себя следующее: Сергей рисовал на доске свою предполагаемою траекторию не от апекса поворота, но от точки входа; соответственно, его дуга постоянно «ломалась», он судорожными штрихами пытался «выправить» ее; в итоге вместо точной карандашной дуги получалось, что пилот будто бы рисовал траекторию не маркером, а малярной кистью, – и был при этом не совсем трезв.

Я же, в свою очередь, абсолютно убежден, что как мы дорогу рисуем, так мы по ней и едем. Рука (или нога, или туловище в целом) ничего не делает самостоятельно, без «приказа» от мозга. Очевидно поэтому, что мазня на доске отображает мазню в голове. Проще говоря, пилот не знает, что он будет делать на дороге.

Сергей ехал, и пока он ехал, я чуть не съел сигарету. Он потрясающе чувствовал карт, его зацеп, колесо (о чувстве колеса мы подробно будем говорить в третьей части книги). При этом он все делал совершенно невпопад. НО: «невпопад» был филигранен!

Я сейчас не касаюсь траектории, – то есть вот от слова «совсем». Именно такие пилоты, как Сергей, доказывают непреложную истинность мнения Ники Лауды, что траектория – это вопрос номер 685. Мой новоиспеченный «школьник» творил что-то несусветное с точки зрения формальной логики действий. Так, он начисто «похерил» правило: Slow in, – Fast out. Сергей ехал в узкую и заносил в каждый поворот немыслимое количество скорости; тормозить ему приходилось даже не в апексе, а на выходе, «доворачивая» карт на траекторию; как он умудрялся при этом сохранить хоть какую-то скорость выхода – уму непостижимо! Подчеркну: пилот ни разу не «поскользнулся», продемонстрировав фантастическое чувство колеса. В тот момент мне подумалось, что выправить Сергею пилотаж будет настолько просто, что за это и деньги-то брать стыдно. Как же я заблуждался!..

Мы провели более 10 тренировок, перед тем как Сергей сдался. Я рисовал, объяснял, снова рисовал; катал его за собою; и когда мне попадался далеко не самый лучший прокатный «пепелац», Сергей, объехав меня, глумливо интересовался: «Прокомментируйте, пожалуйста, тренер?» Тогда мы менялись картами, – и он вновь, слушая мои увещевания, понуро гулял по нашему брифинг-руму, упорно пытаясь осознать, почему ум все уже понял, а руки и ноги – ну никак не хотят перестроиться. То есть он пытался их перестроить, конечно же. Только время заезда от этого ухудшалось. Более того, пилот был не в состоянии контролировать их даже по ходу 10-минутной сессии, сбиваясь на железобетонно вкатанную в мозг технику уже к 5-му или 7-му кругу.

– Ну не могу я ехать быстро по твоему методу! – в сердцах жаловался Сергей.

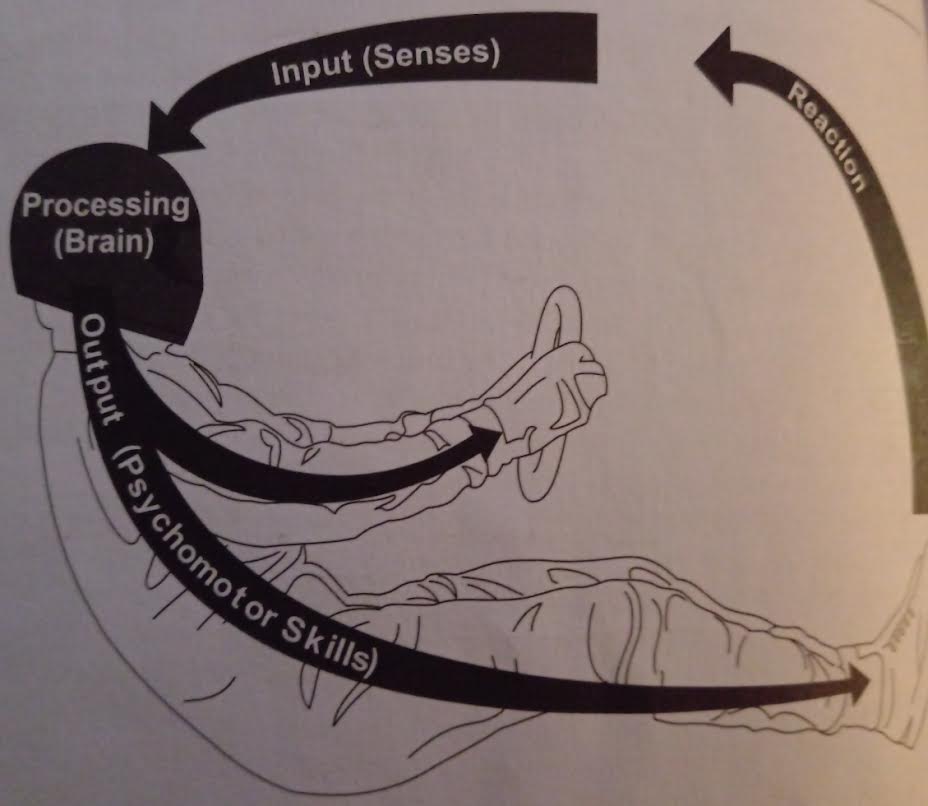

Бентли совместно с Лангфордом мыслят примерно следующее: в реальности, контроль спортивного автомобиля подразумевает нечто большее, чем просто работу мозга. По сути, это постоянный цикл сигналов-действий в замкнутой цепочке «тело-мозг-тело».

Рисунок 17. По сути, так мы и едем. Ну или должны ехать…

Информация от органов чувств поступает в мозг, им обрабатывается и посылает биоэлектрический сигнал той или иной части нашего тела для совершения необходимого действия. Оттуда обновленная информация, как реакция на наши действия, вновь поступает в мозг; принимаются новые решения, которые вновь направляются к нашим рукам и ногам etc. Цикл замыкается.

С опытом, или, в нашем случае, накатом, время работы мозга в этой цепочке минимизируется, сокращая «дистанцию» между получением информации, принятием решения и действенной реакцией. И если качество и количество получаемой информации находится на максимальном уровне; алгоритм обработки этой информации верен и подсознателен; seat-time (как полезное, правильное время, проведенное на треке) соблюден в нужном режиме, – то мы получим искомое – скорость.

В самом начале своего картингового пути (а начал Сергей в 30-летнем возрасте) у моего взрослого «школьника» было лишь одно фундаментальное желание – кататься. Он не задавался никакими теоретическими вопросами; просто при первой же возможности «прыгал» в прокатный карт – и ехал. Бог дал Сергею врожденное чувство зацепа и контроля автомобиля в целом, однако годы системного укатывания одних и тех же пилотажных ошибок, вызванных некачественной входящей информацией, сформировали ложный алгоритм действий и накатали его на подсознание. Итог закономерен.

– Никит, я все понял. Но переучиваться мне уже поздно! – На этом и завершился наш тренировочный Декамерон с талантливым возрастным пилотом по имени Сергей.

PS: Вчера, 13.02.25, мы работали на ADM с пилотами серии Legends 600. Зашла речь о важности информации. В частности, коснулись необходимости для хорошего гонщика иметь хотя бы элементарное техническое знание о том болиде, на котором он двигается. Чтобы уметь рассказать своему инженеру-механику, что его в машине устраивает, а что он хотел бы изменить.

Еще в прошлом году я написал об этом целую книгу – «Кольцевой Автоспорт: страсти по Балансу», – Предисловие которой лишний раз опубликую здесь.

Рисунок 18. Обложка моих «страстей»

Пилот не обязан быть инженером; более того, иногда сугубое погружение в тему способно помешать пилоту выдавливать из своего орудия производства все соки. Излишняя привязанность, перерастающая в любовь, прервала гоночную карьеру таких гениев инженерной автоспортивной мысли, как Энцо Феррари, Колин Чепмен, Эдриан Ньюи. Наверное, оно и к лучшему. По крайней мере, ретроспективный взгляд на их биографию дает точный и однозначный ответ: эти люди нашли свое призвание! Лично для меня – как тренера и тест-пилота автодрома ADM Raceway, а также автора учебников по автомобильному спорту – в одном ряду с вышеупомянутыми легендарными личностями стоит и Кэрролл Смит – американский пилот, инженер и, безусловно, талантливый писатель, сумевший грамотно, доступно, искрометно, временами с юмором, а иногда с неприкрытым сарказмом, отобразить в своих произведениях гоночный автомобиль, каким он был во второй половине 20 столетия. Впрочем, во многом он таким остается и сегодня. Автор этой книги, основанной на литературе Кэрролла Смита, – я настоятельно рекомендую всем, кто искренне болеет автоспортом, такие учебники американского писателя, как Prepare to Win, Tune to Win и Drive to Win. Естественно, в оригинале! – Зачем?

…Пилот, конечно же, не обязан быть инженером. Однако, если его желание быть быстрым – искреннее и не дающее покоя (а не возникающее пару-тройку раз в полугодие – от покатушки до покатушки), то он обязан общаться со своим спорткаром: знать его, слышать, понимать и на том выстраивать свой пилотаж. Тогда и машина ответит ему взаимностью. А вот из гармоничного баланса грамотно построенного автомобиля и до мозга костей понимающего свой инструмент пилота – и рождаются в итоге победы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.