Полная версия

Картинг: Азбука мастерства. Перфоманс

Глава 6. Тесты как альтернатива (?)

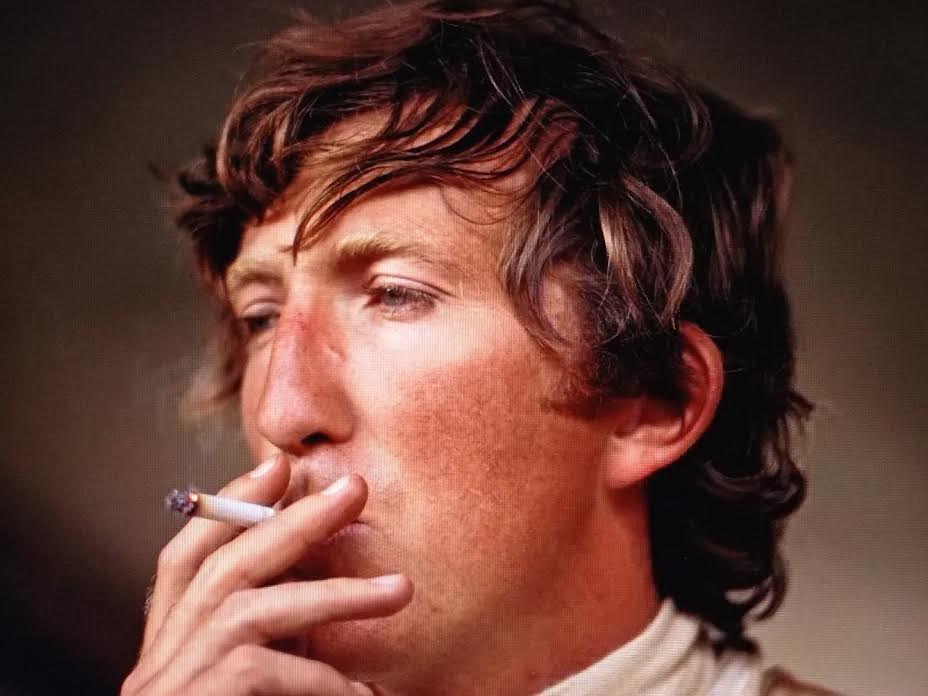

Во второй половине прошлого столетия после победы на очередном Гран-При австрийский гонщик Йохен Риндт сказал примерно следующее: «Если ехать правильно, то практически не прилагаешь никаких усилий». Давайте поразмышляем над подтекстом его фразы.

Рисунок 9. Йохен Риндт – единственный посмертный Чемпион мира Ф1

Когда речь заходит о скорости в автомобильном спорте (да и не только), то грамотные люди, прежде всего, подразумевают не характеристики того или иного спорткара, а возможности пилота – человека, способного реализовать технические характеристики, «овеществить», скажем так, заложенный в машине потенциал. Следует понимать, что каждая манипуляция органами управления автомобиля не только требует физического усилия пилота, но и причиняет автомобилю «боль», – замедляет его. И чем болид острее с точки зрения спортивных настроек, тем капризнее он реагирует на наши требования – разогнаться, затормозить, повернуть etc. Соответственно, резкие и раздробленные движения гонщика разрушают Его Величество Баланс, исключительно благодаря которому спорткар и способен двигаться быстро (подробно об этом говорится в моей книге «Кольцевой Автоспорт: страсти по Балансу»). Открывая чересчур резко газ или затормаживая болид «в дым», мы, очевидно, вынуждены затем отлавливать его, прилагая максимум возможных усилий; если мы забрасываем карт в поворот, чтобы поставить его носом на выход, а затем топнуть по педали газа, – то наши руки работают постоянно и по максимальной амплитуде. Хотя, да, – и такой способ пилотажа имеет право на существование. Но задумайтесь: надолго ли вам хватит собственных физических сил и потенциала колеса при такой технике управления картом?

Девиз моей Школы: «Сначала – правильно; потом – быстро». В основании этого правила лежит принцип минимизации движений, который не только обеспечивает сбалансированность болида, но и существенно экономит силы пилота. Последний просто не совершает лишних и грубых движений, потея и матерясь. В этом, на мой взгляд, залог быстрых секунд… Впрочем, детально мы поговорим об этом в 3-й части данного издания.

Итак, способна ли грамотная тестовая программа быть альтернативой фитнес-программе? И да, и нет.

Да – при условии, что мы «тестимся» 5 раз в неделю; да так, что сил едва хватает до дому добраться; и «тестимся» не просто закатывая купюры в асфальт, но под пристальным глазом грамотного тренера, который в режиме он-лайн корректирует наши ошибки, не позволяя укатывать их на мышечную память.

Нет – потому что мы элементарно не сможем себе такого позволить. Ни у кого из нас нет и никогда не будет возможностей Ники Лауды (я подразумеваю отрезок его карьеры, посвященный «Феррари»), когда он не успевал выспаться перед тем, как снова приходилось возвращаться к тестовой программе на трассе «Фьорано» – домашнем треке Ferrari.

Таким образом, нам следует остановиться на комплексном подходе; с приоритетом, конечно, на персональную тестовую программу.

Абсолютно замечательно на этот счет высказался один из американских пилотов Ф3: «In Formula Three, most of what we call testing is actually driver training». – Считаю, что это в полной мере касается и картинга. Теперь плюсуем это высказывание с другим положением: «Simply practice does not matter, – only perfect practice makes perfect». В сумме мы получим примерно следующее: «Умные качественные тренировки способствуют и скорости, и выносливости».

Вот мы с вами и подошли к ментальным кондициям.

Глава 7. Самоуверенность или уверенность в себе?

На самом деле, сомнение – великая вещь. «Я сомневаюсь, значит, мыслю; я мыслю, значит, существую», – утверждение Рене Декарта стало монументальным основанием для философии Нового времени. Нет и не может быть человека, который бы не подвергал сомнению те или иные сущностные явления. Природа сомнений – страх перед неведомым. «Мы боимся того, чего не понимаем», – очень верно подметил современный французский философ и писатель Бернар Вербер.

Впрочем, с годами приходит жизненный опыт; он вытесняет сомнения, заменяя их знанием, которое, в свою очередь, может быть как истинным, так и ложным. Время «закатывает» знания на подкорку мозга, цементируя их там; тогда знания трансформируются в сознание – то есть, в устойчивую картинку мира в голове у одного конкретного индивидуума; это и называется мировоззрением.

…Знаете, почему так сложно работать со взрослыми пилотами (если, конечно, не просто кормить их заумной болтовней за их же деньги, но действительно стараться разогнать)? – Отвечу цитатой из того же Вербера: «Знания требуют перемен в сознании, но никто не любит пересматривать свое ограниченное видение мира»…

Истинная природа самоуверенности – частное мировоззрение, устойчиво сформировавшаяся индивидуальная картинка мира. И чем человек старше, тем более закостеневшим являет себя его мировоззрение. Это касается абсолютно любой сферы нашей деятельности. Автоспорт в целом и картинг в частности, естественно, не являются исключением.

Самоуверенность опирается на жизненный опыт, который накапливается как благодаря сознательной жизни, так и до нее – на том этапе, когда ребенок только начинает делать свои первые шаги. В этот момент ребенка можно очень сильно напугать, к примеру, картингом, – и он всю оставшуюся жизнь будет переживать эту фобию. Или, наоборот, его можно влюбить в картинг, когда ему едва исполнится четыре года, – и тогда вполне вероятно миру явится очередной Сенна… При условии, что он будет обладать уверенностью в себе!

Так что же это такое – уверенность в себе?

Во-первых, уверенность в себе – врожденное качество; это качество лидера, которое очень трудно воспитать и которое «лезет» из человека всегда и везде; там, где нужно и не надо вовсе.

Во-вторых, если самоуверенность можно «остудить» либо аргументированными доводами, либо личным примером, – то уверенность в себе совершенно неистребима!

Замечательные примеры на этот счет приводит Кэрролл Смит. «Дабы проиллюстрировать степень уверенности в своих силах и решимости, послушаем Стирлинга Мосса. После серьёзнейшей аварии, которая положила конец его автоспортивной карьере, он написал в своей книге All But My Life: «Я абсолютно уверен, что смог бы пробежать милю за 4 минуты (в то время это не удавалось никому!), – я бы поставил на карту абсолютно все исключительно ради этого результата; но я бы добился его!» Он бы сделал это, – продолжает Смит. – Лично зная Стирлинга, я убежден, что у него бы получилось».

Уверенные в себе люди – задиристы и хамоваты. Что ж тут поделаешь: у каждой медали есть две стороны. Такая черта, впрочем, присуща и самоуверенным. Но если у последних это приобретенное, от которого при должном старании можно избавиться, – то уверенный в себе человек дерзок от природы. Изменить он себя не в состоянии. Яркой иллюстрацией этой природной деформации может послужить случай с легендарным Тедом Хорном. Как-то раз по окончании брифинга Хорн, потирая руки, во всеуслышание заявил: «Итак, господа, кто из вас, п……..в, собирается сегодня финишировать вторым?»

Занавес!

Глава 8. Усталость ментальная и физическая: зависимость и конфликт интересов

Caesars Palace Grand Prix образца 1981 года был 15-м, завершающим сезон Ф1, этапом. Решалась судьба чемпионства: борьбу за титул вели Карлос Ройтман и Нельсон Пике.

Трассу построили в буквальном смысле на автомобильной парковке. Своим существованием она целиком и полностью обязана капризу Берни Экклстоуна. Пилоты на ней жутко страдали, и первой «умирала» шея. Трасса скорее напоминала большой картодром, нежели трек первой Формулы. Вот, как о нем высказался участник той гонки швейцарец Марк Зурер, у которого на 19-м круге вышла из строя подвеска: «Это самое ужасное место, в котором когда-либо бывала Формула 1. И вспоминать не хочется. Они разбросали шины и бетонные блоки на парковке позади отеля. Это невозможно назвать трассой. У меня просто нет слов». В общем, гонка стала соревнованием физических кондиций пилотов и технических – автомобилей.

Не буду сейчас вдаваться в подробности этого Гран-при: не о том здесь речь. Важно отметить факт, что для титула крепышу-Ройтману было достаточно финишировать выше Пике. Но Карлос, стартовавший с поула, пересек черту только 8-м. Нельсон, квалифицировавшийся четвертым, им же и закончил гонку, став чемпионом мира 1981-го года. А победил в той гонке Алан Джонс.

После финиша Нельсон Пике буквально упал на руль; его не просто тошнило, – прямо выворачивало наизнанку; какое-то время он ровным счетом ничего не мог понять; в итоге, когда гонщика извлекли из кокпита, выяснилось, что Пике не в состоянии стоять на ногах; его, как ребенка, подхватил на руки кто-то из команды и занес в боксы.

Рисунок 10. Нельсон Пике после финиша…

В это время Ройтман преспокойно сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и стремительно глядел прямо перед собою. Очевидно, он был расстроен; однако ни тени усталости. Алан Джонс выглядел усталым, но довольным. Еще бы – победа в Гран-при, да к тому же на такой трассе!

Почему я акцентирую ваше внимание на этих персонажах? – Сейчас объясню.

«Конечно, бывают исключения из правил. Помимо выше упомянутых Ники Лауды и, конечно, Джеймса Ханта, – отметим еще Алана Джонса (Чемпиона мира в Ф1 образца 1980-го года) и Нельсона Пике (Чемпиона мира 1981-го, 1983-го и 1987-го годов). О них Кэрролл Смит пишет следующее: «Не утруждайтесь, приводя мне в пример Алана Джонса или Нельсона Пике. Действительно, эти пилоты никогда не придавали особенного внимания специальной физической подготовке. НО: Пике был поцелован самим Богом; а A.J. – и вовсе с другой планеты».

Припоминаете? – Я цитирую абзац из 4-й главы настоящего издания. Два пилота, которые по всей логике развития событий должны были скончаться на Гран-при «Сизарс-пэлас», получили от этой гонки максимум, каждый – свой! Тот же пилот, который находился в идеальной физической форме, упустил свой шанс. И, кстати сказать, для Карлоса Ройтмана это был последний этап в Формуле 1: после фиаско на Caesars Palace Grand Prix он завершил свою автоспортивную карьеру.

Меньше всего на свете я хочу сталкивать «мотивацию» и «здоровье», решая, что больше в конечном итоге влияет на перфоманс пилота. Только голые факты; статистика без примесей. Уверенность в себе (можно сказать и «врожденный талант») в нашем конкретном случае побил физическую работоспособность. Уверяю вас, что, на самом деле, случай этот отнюдь не уникален!

Американский врач Кеннет Купер, разработавший цикл тренировочных программ как для ВВС США, так и для спортсменов, в своих работах утверждает, что существует непосредственная зависимость между физическими и ментальными кондициями: при ухудшении первых неизбежно страдают и вторые. В одной из своих книг он пишет следующее: «…военный летчик, физически уставший, – даже если он пока и не осознает своей усталости (!) – будет существенно хуже ориентироваться в цепочке событий, ошибаться в суждениях и опаздывать с реакциями».

Все так; трудно спорить со специалистом. Но ведь физически не готовый Пике стал Чемпионом мира!? А физически готовый Ройтман – все проиграл!? Мотивация обоих была запредельна! И я прошу заметить, что ехали они при прочих равных; и в квалификации Ройтман был быстрее Пике!

Есть какая-то метафизическая сила, которая отвечает за перфоманс пилота не благодаря его физической готовности, а скорее вопреки ей. Ее можно назвать талантом, даром свыше, божьей искрой… Здесь мы ее нарекли уверенностью в себе. Именно благодаря этой уверенности перфоманс Нельсона Пике позволил ему стать Чемпионом мира; именно в силу ложной самоуверенности блеклое выступление Карлоса Ройтмана не позволило ему им стать.

PS: На прошлой неделе я работал на ADM Raceway с одним из моих учеников – Владом Бужанским, пилотом класса Rotax Max Junior. Вместе с руководителем команды мы приняли решение посадить спортсмена на карт Rotax Max DD2: это куда более тяжелая и быстрая техника. Обычная практика, чтобы подразогнать того или иного пилота в его классе, – это дать ему на тренировку более мощный и сложный автомобиль.

Рисунок 11. Готовлю юного спортсмена к дебюту на взрослом карте – Rotax Max DD2

Признаюсь, перед дебютным выездом я сомневался. Трек был мокрым, и этот факт отнюдь не добавлял уверенности. Но юный гонщик отлично справился с поставленной задачей: в течение трех 15-минутных заездов он стабильно улучшался практически каждый круг! Перед четвертым выездом я поинтересовался, не устал ли он? – «Ничуть!» – Последовал бодрый ответ. И этот выезд оказался хуже первого: нас дважды развернуло; былой стабильности простыл и след…

Почему? – Да потому что мы уже устали, но еще этого не поняли. Сверхконцентрации хватило на отличный перфоманс в третьем заезде. А дальше случилось все то, о чем говорил Кеннет Купер…

Часть 2. Ментальная стратегия

Эта часть пишется совместно с Россом Бентли и Ронном Лангфордом. Точнее, с их книгой Mental Strategies to Maximize your Racing Performance – заключительной книгой Бентли в трилогии Speed Secrets. «Ментальная стратегия», скорее, тренерская тема…

Любой сознательный человек вряд ли способен судить о своем поступке во время его свершения. Суждение о правильности, логичности, своевременности принятия того или иного решения приходит постфактум – после оценки полученного результата. Зачастую так происходит со многими пилотами на треке. Вопросами: «Зачем я туда полез?!» или: «Почему я так рано открыл газ?!» или: «Куда я лечу на входе в этот поворот?!» – уверен, хотя бы раз в жизни задавался каждый гонщик; и, пожалуй, отнюдь не раз в жизни; и, скорее всего, самобичевание после совершенной ошибки мало к чему приводило. То есть – по ходу тренировки пилот может сосредоточиться на конкретном повороте конкретной же трассы, однако стоит хоть чуточку изменить условия игры (конфигурацию трека, «включить» гоночный режим, добавить прессинг etc), как ошибка вылезает вновь и вновь…

Тренер – это педагог; хороший тренер – хороший педагог. Если тренер видит ошибку своего подопечного, понимает ее природу и может рассказать пилоту об этом, – он всего лишь профпригоден. Когда наставник льет словесную воду в уши подопечного, убеждая последнего, что тот «старается, и поэтому большой молодец!» или: «Давай больше газу!» или «Надо быстрее! Еще быстрее!», – то этот, с позволения сказать, «наставник» ест чужой хлеб.

Межсезонье и вынужденный «отпуск» заставили меня, как тренера, на многие вещи взглянуть чистым, не замыленным глазом. Я задумался: почему одним говорю что-то изменить, – и они тут же, за отрицательное время, демонстрируют «улучшайзинг», который становится твердым фундаментом их последующего пилотажа. С другими же, объясняя то же самое, наталкиваюсь на железобетонную стену непонимания! Самый простой путь, который, естественно, я и предпочел, работая как с картингистами, так и с пилотами серии Legends 600, – это взять и поделить воспитанников на тех, кому дано, и на других, кому не очень.

Ошибка! Я поступал как профпригодный, однако плохой тренер, временами срываясь на крик, «делая нервы» себе и тому или иному подопечному.

Вспомним Главу 7 первой части данного издания: «…Впрочем, с годами приходит жизненный опыт; он вытесняет сомнения, заменяя их знанием, которое, в свою очередь, может быть как истинным, так и ложным. Время «закатывает» знания на подкорку мозга, цементируя их там; тогда знания трансформируются в сознание – то есть, в устойчивую картинку мира в голове у одного конкретного индивидуума; это и называется мировоззрением.

…Знаете, почему так сложно работать со взрослыми пилотами (если, конечно, не просто кормить их заумной болтовней за их же деньги, но действительно стараться разогнать)? – Отвечу цитатой из того же Вербера: «Знания требуют перемен в сознании, но никто не любит пересматривать свое ограниченное видение мира…».

Пытаясь вылечить следствие, я начисто забывал (или не хотел помнить) о причине! И вопрос тут не только в возрасте, – бывают и дети «на своей волне», которых упорные предки засунули в карт, не удосужившись объяснить ребенку, «напаркуа» ему вообще все это сдалось?! (Естественно, речь идет о детях 6-7 лет; малыши, которым годика 4 от роду, если их папы настойчивы, как Йос Ферстаппен, обречены на автоспорт!), – Главная проблема заключается в том, что я пытался «вылечить» руки и ноги, начисто позабыв о голове. А ведь именно голова отвечает за то, что вытворяют наши руки и ноги; именно она – причина «болезни»!

…«Ментальная стратегия», скорее всего, тренерская тема. Однако если с ней разберутся и тренер, и пилот, так сказать, совместными усилиями, – то прогресс, вероятно, не заставит себя долго ждать.

Глава 1. Что такое «перфоманс»?

В контексте автомобильного спорта, английский термин Performance довольно трудно перевести однозначно (именно поэтому этот англицизм так устойчиво прижился в русском языке). Словарь предлагает нам следующие значения: представление, спектакль; производительность и результативность. Очевидно, что истинное значение, которое может нас интересовать, после перевода остается довольно туманным; а иногда – даже обманчивым. Ведь если перфоманс (далее я буду использовать русскую транскрипцию без кавычек) – это, например, результативность, – значит, он напрямую зависит от конечного результата спортсмена, показанного им по итогу соревнований. Согласитесь, однако, что мы никогда не используем этот термин в качестве оценки итогового результата. Место в протоколе, итоговый результат есть следствие перфоманса. Соответственно, перфоманс – это причина результата; плохой – плохого, хороший – хорошего. Однако так ли незыблема эта зависимость?

В 2010-м году на Rotax Max Challenge Grand Finals в зачете DD2 Masters я стал 11-м из 38-и участников. С точки зрения результата, такое себе, где-то на троечку. Честно сказать, я толком и тогда-то не помнил, что вытворял на треке; тем более не скажу сейчас. Знаю лишь по рассказу очевидцев. Непонятно, каким образом прорвался с 23 позиции на 9-ю; потом кого-то прошел и стал 8-м; вцепился в 7-ого мертвой хваткой (тот случай, когда не я ехал, а он меня вез); ошибся на предпоследнем круге и стал 12-м; наконец, перед самым финишем прошел какого-то бельгийца и закончил гонку с 11-м результатом. Повторюсь: результат – такое себе. Мы с Шенявским Сергеем Львовичем, на тот момент моим гоночным инженером, летели в Италию выигрывать, – и не сольдо меньше! А посему я был слегка озадачен, когда после финиша команда качала меня на руках, а затем подошел какой-то иностранец из руководящего звена «Ротакса», пожал мне руку и заявил: I have seen the best perfomance!.. Не могу здесь не отметить, что это была моя первая в жизни нормальная гонка в спорте и абсолютно первая на карте класса DD2.

Рисунок 12. La Conca. Слева – направо: Львович-инженер, Алексей-механик и я-«в образе»

Бентли пишет: «Приходилось ли вам выигрывать гонку после целого ряда невынужденных ошибок; понимая, что вы могли проехать куда лучше? Довольны вы были своим перфомансом? И наоборот: бывали же случаи, когда вы финишировали 3-м, 5-м, или даже 11-м, однако чувствовали, что выложились в гонке на все 100, заставив так же работать и свой автомобиль? Разве это был плохой перфоманс?»

Иными словами, конечно, за счастье, когда результат прямо пропорционален хорошему качеству пилотажа; однако эта зависимость, увы, отнюдь не константа. Из этого следует вывод, что:

Пилоту (чем бы он ни управлял) всегда следует максимально концентрироваться на собственном перфомансе, нежели на промежуточном и/или конечном результате!

Пару лет назад один из моих пилотов серии Legends 600, Даниил Зубенков, дебютировал на ADM Raceway в рамках первого этапа Чемпионата Московской области. Понятное дело, что умудренные опытом конкуренты не воспринимали его всерьез; меня и самого терзали сомнения относительно его перфоманса… Как оказалось, очень зря!

Дебютант уверенно выиграл квалификацию; хорошо стартовал в первом финальном заезде; боролся за первую позицию. Наконец, в попытке обгона ошибся в 14-м повороте и вылетел в гравий. «Это- все!» – Заявил я коллегам, которые вместе со мною наблюдали заезд с трибуны: «Он закипел; вернуть мозги на место не хватит опыта». Однако я ошибся! Мой новичок выбрался из гравийной ловушки, отряхнул пыль с колес, догнал одного из конкурентов в борьбе за призовое место и чуть ли не под финишный флаг обогнал его! Признаюсь, в тот момент я находился в состоянии эйфории.

Все это изрядно раздразнило опытных соперников, один из которых (как раз тот, кого дебютант обогнал) во втором заезде гонки на входе в медленный 9-й поворот тупо въехал моему пилоту в заднюю ось. Гонка для нас закончилась.

Во-первых, после финиша я чуть не убил «опытного» гонщика (мы потом помирились). Во-вторых, несмотря на украденную заслуженную победу, это был великолепный перфоманс в исполнении дебютанта!

Рисунок 13. Кто на нас с Даней!?

А затем, спустя пару-тройку месяцев, был второй этап Чемпионата МО. Как говорится, «там же, те же». И мой уже «умудренный опытом» гонщик придумал хитрую тактику, – естественно, «позабыв» поделиться ею с командой. Постфактум мы разобрали этот план. Он был прост и, надо сказать, имел свою логику: дать лидерам побороться друг с дружкой, чтобы они перегрели шины (в тот день было около + 30-и); а затем на белом коне да с шашкой наголо прорваться на первое место. В погоне за конечным результатом начисто потерялась мысль о перфомансе. Кнопка «драйв» вовремя не включилась. Довольно блеклый пилотаж (а я-то уже знал, как может двигаться в гонке мой пилот!) закончился перекрученным и взорванным мотором…

Глава 2. Модель поведения

Итак, мы с вами договорились, что перфоманс – это причина; время на круге и/или финишная позиция – следствие этой причины. Перфоманс гонщика есть то, что приводит к результату. Такой постулат, в свою очередь, дает нам возможность постараться понять логику самого перфоманса, его причины в проекции на того или иного пилота. Именно такой подход (или такая модель поведения) позволяет заглянуть в корень проблемы.

Очень простой пример: если имярек вдруг «засопливил», то, заглянув в аптеку, он, естественно, спрашивает капли в нос. Таким образом можно на время избавиться от соплей, однако устранить причину насморка невозможно. Правильная модель поведения предполагает именно выяснение и устранение причины, а не лечение соплей.

Если мы сумеем идентифицировать причину, то будем способны найти и решение. Осознание причины того, почему перфоманс гонщика в моменте был на высочайшем уровне – 100-процентным, даст возможность разработать дальнейшую стратегию, или модель поведения. И наоборот: понимание причин неудачного перфоманса, предоставит пищу для ума, как изменить эту модель…

Что чаще всего требуют пилоты от тренера (по крайней мере, в моем случае)? Скажете: волшебную таблетку от насморка? – В целом, именно так. Абсолютное большинство начинающих (да и не только!) картингистов мыслят, в лучшем случае, следующим образом:

Пупкин быстрее меня в данном повороте, потому что он позже, но меньше тормозит; плавнее, но точнее поворачивает руль; раньше, но нежнее встает на газ; практически не подруливает карт на выходе. Следовательно, чтобы ехать как Пупкин, я должен в точности повторить его контрольные точки и движения, – все элементарно! «А ну-ка, Пупкин, давай-ка рассказывай и показывай, где и как ты там тормозишь и поворачиваешь?!» Подчеркну, так мыслят лучшие!

Если Пупкин достаточно опытен, он даже лукавить не будет: выложит все как на духу; прекрасно понимая, что любознательный конкурент никогда не сумеет повторить его технику пилотажа; а если и сумеет, то это будет априори медленнее и одноразово.

Почему?

Говорит ли пилоту тренер, что поворачивать нужно так, а не этак; или он сам для себя это решает, – в любом случае речь идет лишь о каплях от насморка. То есть, о лечении следствия болезни, а не ее причины. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что управление любым спортивным автомобилем (в том числе и прокатным картом) происходит на подсознательном уровне; понятное дело, что мы сейчас говорим о перфомансе, максимально быстром управлении, – это и называется «пилотажем». Следовательно, если в подсознании уже заложена определенная модель поведения, то она по мере ускорения пилота однозначно вырвется наружу. Проблема именно в том, что гонщик может нарезать 100500 медленных кругов, копируя «пупкинскую» модель. Как только он начнет приближаться к своим 100 процентам, своему перфомансу (сиречь, ускорится до своего пилотажного максимума), его личная подсознательная модель однозначно задавит «пупкинскую».