Полная версия

О Ведах и Науке. Диалоги с Сидоровым. Цикл «Дар Аватара». Книга 4

Сколько времени и денег сэкономили бы физики, если бы, угомонив свою непомерную спесь, почитали бы древние ведические книги. Там всё написано открытым текстом, например, в «Йога Сутрах» Патанджали. Читается эта книга трудно. По сути дела – это некие лаконичные эзотерические формулы. Но есть великолепный труд Вивекананды «Комментарии к Йога Сутрам Патанджали», в котором всё уже разжёвано для нашего, европейского уровня мышления.

Именно на этом Знании взаимоотношений Сознания – Энергии – Материи, а также на годами отработанном умении управлять этими взаимоотношениями, основывается феномен материализации и дематериализации различных предметов великими Йогами. Не мучились бы физики поисками «кварков» и «бозонов» и попытками измерения их массы и описания их «физических» свойств.

А может быть, и слава Богу, что не прочитали. Отправили лидеры Германии несколько экспедиций в Тибет в 30—40 годах XX века, получили доступ к тайным Знаниям… и тут же начали создавать «оружие возмездия». Другого применения сокровенным Знаниям наша цивилизация найти пока не может.

Но даже в этой, «прыгающей по кочкам познания» физике есть достаточно долго живущие понятия и теории. На них основываются инженерные прорывы нашей, технологически весьма развитой, цивилизации, и наши представления об окружающем Мире. Благодаря этим научным концепциям мы достаточно комфортно чувствуем себя при взаимодействии с Природой Земли. И спасибо Науке за это.

Классическая физика стоит на фундаменте из незыблемых постулатов:

[А] – Вселенная возникла в результате взрыва «большого куска» материи, которая с тех пор и разлетается куда глаза глядят.

[Б] – все звёзды и планеты Вселенной образовались в результате самопроизвольного сгущения горячих газообразных облаков, возникших в результате взрыва.

[В] – материя была всегда, она ниоткуда не появляется и никуда не исчезает.

[Г] – под материей понимается объективная реальность, данная нам в ощущениях наших органов внешних чувств.

Про милую благоглупость о «большом взрыве» и бесконечном расширении Вселенной мы поговорим позднее. Проигнорировать не удастся, хотя эта концепция – далеко за пределами приличий. Самопроизвольное образование твёрдых небесных тел из газообразных облаков противоречит канонам термодинамики и знаниям о базовых различиях между газообразной, жидкой и твёрдой материй.

Но, разбираться придётся. Вся эта книга посвящена анализу подобных шалых концепций.

Пока же уделим немного времени материальному Миру Земли. Это крошечная часть Вселенной, но мы то именно здесь живём, здесь учимся, нам это интересно. Нам всем это ближе. Поэтому вначале займёмся постулатами [В] и [Г].

Так что наша любимая физика говорит о земной материи? Напомню некоторые моменты, знакомые нам по школьным временам и минимально достаточные для того, чтобы понять, как человек воспринимает и взаимодействует с материальными объектами. Итак, как возникает и какими свойствами обладает то, что мы называем «материальными объектами»?

Физика говорит:

[1] О происхождении материи

Из некоего «прото-киселя» (пра-материи) создаются субэлементарные частицы; из субэлементарных частиц собираются элементарные, из элементарных синтезируются атомы. Ну а далее – минералы, металлы, жидкости, газы и всевозможная живая ткань: молекулы, высокомолекулярные соединения, растительные и животные клетки.

Этого достаточно, чтобы создать и саму Землю с её твердью, озёрами, реками, океанами, атмосферой, и всяческую живность, на Планете обитающую.

[2] Об атоме

Пропустим познания о элементарных частицах – полуфабрикатах и посмотрим на Атом – основной строительный «кирпичик» материи.

Фундаментом наших школьных познаний об атоме служат теоретические разработки двух физиков:

– «планетарная» модель англичанина Эрнеста Резерфорда (1871—1937);

– «полу-квантовая» модель датчанина Нильса Бора (1885—1962);

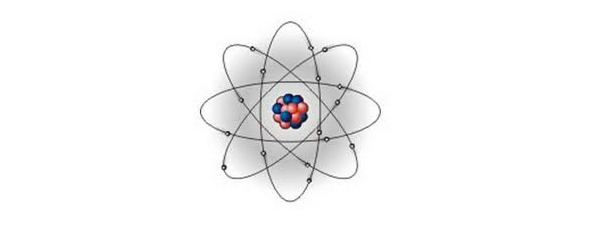

Планетарная модель Резерфорда показана на рис. 1.1. В соответствии с этой моделью вокруг плотного ядра, состоящего из нуклонов (положительных протонов и не имеющих зарядов нейтронов), по неким стационарным орбитам на огромной скорости вращаются один или несколько электронов, имеющих отрицательный заряд. Вращение создаёт центробежную силу, а взаимное притяжение противоположных зарядов обеспечивает возникновение центростремительной силы. Эти две силы уравновешены, что обеспечивает стабильность орбит электронов.

Рисунок 1.1 – Планетарная модель атома Резерфорда

Всё замечательно, однако, согласно этой модели, имеющий собственный электрический заряд электрон движется в кулоновском поле положительно заряженного ядра. Поэтому, в соответствие с законами электродинамики, практически мгновенно (за 10—8 сек.) все электроны в атоме Резерфорда должны потерять скорость движения и, утратив центробежную силу, упасть на ядро. То есть, такой атом был бы неустойчивым. Не модель, а недоразумение.

Нильс Бор поправил модель Резерфорда, внеся в неё допущения о том, что электроны в атоме движутся по неким фиксированным орбитам, на строго определённых расстояниях от ядра. Вне этих стационарных орбит электрон находиться не может. При движении по таким орбитам, даже с учётом движения в поле ядра, электрон не излучает (не теряет) энергию. Почему? Науке это не ведомо. И даже – неинтересно. Науке «неинтересно» всё, что за пределами её компетенции, или… вне разрешённых (кем-то) областей исследований.

Далее, по Н. Бору: излучение энергии в виде отдельного кванта происходит только при переходе на более «низкую», то есть ближе расположенную к ядру орбиту. В соответствии с теорий Н. Бора, «при переходе электрона с одной стационарной орбиту на другую», излучается (или поглощается) один фотон с энергией, равной разности энергий соответствующих стационарных состояний атома.

Какие силы определяют стабильность атомов и не дают им рассыпаться на составляющие их части? «Улучшенная» планетарная модель атома Резерфорда – Бора не даёт ответа на этот вопрос. Абсолютно непонятно – как несколько протонов, имеющих положительные заряды, удерживаются рядом друг с другом? «Физики – ядерщики», убегая от неудобных вопросов, ввели понятие о неких «фундаментальных взаимодействиях» между протонами в ядре атома, и на том успокоились. Но вопрос так и повис в воздухе! Не поняв фундаментальное, Наука в XX веке пошла в беспросветный тупик.

До этого мы говорили о модели строения атома, то есть о некоем, абстрактном для нашего Ума понятии. Но нам ведь интересно: как на самом деле выглядят эти самые «кирпичики» Вселенной. Так ведь, Иван Петрович?

СИДОРОВ И. П.: Ну, во-первых, с «тонкими взаимодействиями» теоретическая и экспериментальная физики когда-нибудь разберутся. Денег, ума и упорства у них хватит. Прогресс в этом направлении неплохой. Вот построили коллайдер в Церне – проведут сотню-другую экспериментов, глядишь и эту тайну природы разгадают.

Не смогут – придумают новую модель атома. Науке не впервой!

Что касается второго вопроса, то здесь и нам самим многое вполне уже понятно, обойдёмся без физиков-атомщиков. Могу рассказать:

Естественно, атомы разных веществ отличаются по размерам, но некую усреднённую картинку наука нам нарисовала.

Диаметр атома – около 10—9 метра. При этом ядро атома не превышает 10—14 – 10—15 м., то есть в 100 тысяч раз (или в миллион раз) меньше самого атома, но в нём сосредоточенна практически вся масса атома.

Человеку трудно оперировать такими размерами – мы такие объекты не способны видеть, а потому не можем о них рассуждать. Наш Ум не любит абстракции. Поэтому увеличим атом до приемлемых габаритов. Например, если увеличить ядро атома до размеров пластикового теннисного шарика, то диаметр атома будет равен 5000 метров. Внутри этой сферы с гигантскими скоростями вращаются несколько электронов, размером с обычную песчинку. Несмотря на столь мизерные размеры, эти «песчинки», за счёт смещения орбит и сумасшедших скоростей, образуют вокруг ядра сплошное «электронное облако».

Т. БЕКЕТОВ: Да, забавная картинка получается. Для нас с Вами важно не упустить из внимания один принципиальный момент: вся эта гигантская сфера – пуста. Крошечное ядро, несколько пылинок вокруг и… пять километров пустоты. Если мы имеем дело с твёрдыми (плотными) материалами, то соседние атомы располагаются рядом, но и они – такие же пустые сферы. Так ведь?

СИДОРОВ И. П.: Да, конечно. Самый плотный металл и кристалл алмаза также состоят из таких «полых» шариков.

Для того, чтобы понять, как образуется электронное облако вокруг ядра, вновь ментально «сожмите» атом до его истинных размеров (10—14 метра) и представьте себе электрон, вращающийся вокруг этой невидимой глазу точки со скоростью в несколько сотен километров в секунду!

Т. БЕКЕТОВ: Спасибо за справку! Мы не будем задерживаться на процессах, происходящих внутри атома. Микромир очень сложно устроен, его описание основано на весьма спорных гипотезах, поэтому в рамках данной книги мы его не будем касаться. Сейчас нам более важны макропроцессы в материи.

Вот что нам действительно интересно в первую очередь, так это силы, которые способны притягивать и отталкивать атомы друг от друга. Ведь именно соотношение расстояний между атомами определяет агрегатные состояние вещества.

Начнём с сил «притяжения». Физики используют для обозначения такой силы мутный, то есть строго не определённый, термин «гравитация». Иногда вместо этого понятия используют термин «ядерная сила», которая действует только на очень близких расстояниях, равных двум – трём диаметрам протона. Эта сила удерживает ядерные частицы от разбегания и от сближения, то есть приводит ядро в динамическое равновесие.

На мой взгляд, термин «ядерная сила» – такая же псевдо-научная «абракадабра» как и «гравитация». Природа этой силы не исследована и не описана.

Но не будем с физиками спорить, когда-нибудь учёные мужи с этим вопросом разберутся и доложат результаты нам – дилетантам. Мы же пока будем помнить, что есть во Вселенной Тамо-Гуна, которая отвечает за уплотнение и фиксацию вещества. То есть, в Природе этот механизм предусмотрен и работает он исправно. Можно только уточнить, что на «вещество» божественная Тамо-гуна действует не напрямую, а через Стихию «Пространство», через всё пронизывающий Эфир.

Силы отталкивания. Сила притяжения отрицательных зарядов электронов оболочки атома к положительному заряду ядра атома в идеале должна быть полностью уравновешена центростремительной силой, приложенной к электронам оболочки, и зависящей от скорости вращения электронов, но в действительности это бывает далеко не всегда и тогда возникает эффект, который физики называют «асимметрией атома».

Нас в данном случае не очень сильно интересует, является ли эта асимметрия фундаментальным свойством атомов конкретного вещества, либо вызвана тем, что эти атомы за счёт приснопамятных «гравитационных» сил захватывают сторонние свободные частицы. Нам важно, что у атомов такая асимметрия может существовать, при этом у каждого природного вещества она своя: и по величине асимметрии, и по знаку заряда (плюс или минус).

То есть у атома может быть некий избыточный положительный или отрицательный заряд. Именно величина этого избыточного заряда атомов определяет агрегатное состояние вещества.

Агрегатные состояния вещества:

Твёрдое тело, жидкость, и плазма отличаются уровнями асимметрии зарядов ядер атомов.

Твёрдое вещество. Если у атомов конкретного химического элемента заряды атомов идеально уравновешены, силы «отталкивания» атомов друг от друга не возникают, а силы «притяжения» накрепко прижимают атомы друг к другу. Такие элементы имеют высокую плотность, прочность и «несжимаемость», например, как чистое железо или алмаз. Таким образом, вещество с полной симметрией зарядовых полей атомов обладает максимальной твёрдостью.

Если небольшая «асимметрия» зарядов существует, то результирующая сила сжатия атомов ослабнет и между атомами химического элемента возникнут зазоры, заполненные атомами газов, и вещество станет пластичным и его можно будет сжимать, например, с помощью ковки, взрыва или обжима на статическом прессе, выдавливая посторонние вкрапления.

Большая асимметрия атомов твёрдого вещества может быть вызнана наличием так называемых свободных (избыточных) электронов, притянутых ядром атома. Такое вещество может быть проводником или полупроводником.

Большая асимметрия зарядов может быть вызвана и значительным недостатком электронов в атоме, который в этом случает приобретает избыточный положительный заряд (или недостаточный отрицательный).

При всех этих различиях между разновидностями «твёрдых» веществ, не будем забывать, что сами атомы, из которых создана эта «твердь», состоят практически из пустоты. Поэтому весьма интересно:

во-первых, что это за «пустота» такая между ядром атома и его внешней границей, определяемой самой удалённой орбитой его электронов? Какова природа этой «пустоты»?

во-вторых, что делает эту «пустую» материю плотной и твёрдой?

На первый вопрос у физиков ответа нет. Но ответ есть в Ведах: самая тонкая из Стихий – Эфир (Пространство) – пронизывает все остальные Стихии: Землю (твёрдую материю), Воду (жидкости), Воздух (газообразные вещества) и Огонь (пламя, включая плазму).

Нуклоны и электроны атома «плавают» на космических скоростях не в вакууме, а в Эфире – в самой могущественной Стихии Вселенной.

В свойствах этой Стихии и нужно искать ответ на вопрос: «кто с непостижимой силой сжимает протоны и нейтроны в плотное ядро атома и не даёт элементарным частицам разбежаться под действием отталкивающих кулоновских сил?».

СИДОРОВ И. П.: Не готов с Вами спорить о влияниях на элементарные частицы внутри атома Стихии «Эфир», поскольку у меня до сих пор была несколько иная трактовка этого феномена Природы. Подождём результатов экспериментов физиков-ядерщиков, это их хлеб, чего нам вмешиваться в эти вопросы?

Т. БЕКЕТОВ: хорошо-хорошо, идём дальше, но зафиксируем, что классическая Наука в данном вопросе пока не разобралась. А это основа их «материального Фундамента Мира». Так что – «чёрный шар» в корзину «академиков».

Жидкости. Если «асимметрия» зарядов превышает некий уровень, то сила «отталкивания» раздвигает атомы вещества настолько, что они начинают свободно скользить друг относительно друга. Именно свобода скольжения атомов определяет свойства текучести жидкостей. При этом в жидкостях зазоры между атомами достаточно незначительные и жидкости считаются «несжимаемыми» веществами.

Газы. В этом агрегатном состоянии вещества атомы имеют значительную асимметрию зарядов атомов, при котором силы «отталкивания» превышают силы «притяжения», расстояния между атомами ограничиваются только внешним воздействием.

Плазма. Это агрегатное состояние вещества является следствием разрушения структур атомов под воздействием мощных температур, а разрушенное вещество нас, в рамках данной книги, не интересует.

Свойства материи.

Материальные объекты имеют множество свойств, изучаемых физиками. Я упомяну только те из них, которые интересны человеку – наблюдателю, имеющему дело с Природой Земли, то есть всем нам – обычным гражданам.

«Твёрдость»

Материальные объекты, обладающее твёрдой поверхностью, препятствует проникновению внутрь себя других материальных объектов, то есть они обладают относительной непроницаемостью. Два твёрдых объекта не могут одновременно занимать одно и то же пространство.

Нам уже понятно, что твёрдые тела препятствуют сжатию за счёт отсутствия зазоров между атомами составляющего их вещества, сопротивляются разрушению под воздействием внешних воздействий за счёт мощных сил «притяжения» атомов вещества.

Но кто мешает сжатию «пустого» атома, точнее его электронной оболочки?

Сжатию электронной оболочки атома препятствует некий, учёными замеченный, но для Науки непостижимый, Закон, заложенный матерью Природой, по которому, при попытке сжать диаметр орбиты электрона, скорость вращения этого электрона по своей орбите возрастает ровно на величину, обеспечивающую увеличение центробежной силы до уровня, достаточного для компенсации сжимающего усилия. При этом радиусы орбит электронов заложены в базовые свойства атомов.

«Заряд».

Заряд (электрический) материального объекта – это совокупность всех ориентированных в пространстве зарядов, составляющих его атомов. Заряд объекта проявляется вовне в виде окружающих его полей.

«Вес».

Под «весом» материального объекта понимается сила «притяжения», обусловленная «гравитационным» потенциалом поля тяготеющего тела.

В последнее время физики отходят от понятия гравитация и говорят о силе «тяготения», определяемой зарядами взаимодействующих объектов.

При этом из физики начинают избегать использование термина «масса тела», поскольку под этим термином когда-то понималась некая константа, неотъемлемая от данного физического объекта, но эта «константа», именуемая «массой тела», зависит от расстояния до объекта притяжения. В отличие от «массы», термин «вес» изначально определялся как нечто, зависящее от расположения в поле тяготеющего тела.

«Движение».

Под движением материи нужно понимать не только изменение координат материальных объектов относительно некой опорной точки в процессе взаимодействия с иными объектами, но и процессы преобразования или развития материальных объектов.

«Прозрачность».

Эта характеристика материальных объектов интересует человека прежде всего, так как благодаря именно этому свойству он и видит материальный Мир.

Мы делим все материальные объекты окружающего Мира на прозрачные, полупрозрачные и на непрозрачные. Мы знаем, что материя, образованная Стихиями: «воздух», «огонь» и «вода», является прозрачной (или полупрозрачной). Большая часть твёрдых тел (Стихия «земля») – непрозрачны.

Так что такое «прозрачность» с точки зрения физики? Прозрачная материя пропускает лучи света сквозь себя. При этом лучи света могут либо преломляться (изменять направления движения), либо хаотично рассеиваться. Коэффициент «прозрачности» объектов определяется возможностью лучей света пройти сквозь его толщину. Если объект непрозрачен, мы видим отражённые от него лучи света. Прозрачное тело мы почти не видим, так как лучи света спокойно проникают сквозь него, и мы можем замечать только отдельные блики света, случайным образом преломившиеся на его поверхности и отразившиеся в наши глаза. При этом мы имеем возможность видеть объекты, находящиеся за прозрачным телом, так как к нам возвращаются отражённые от него лучи света.

Что обуславливает прозрачность материальных объектов? Физики считают, что прозрачность материального тела определяется расстоянием между атомами вещества. Если расстояния маленькие, как у твёрдых тел, то вещество непрозрачное. Если большое, как у газов, то вещество – прозрачное. Но при этом возникает, по крайней мере, два вопроса:

а) и у железа (и прочих металлов) и у алмаза расстояния между атомами – минимальные, но тогда почему металлы – непрозрачные, а алмаз – прозрачен?

б) расстояния между атомами у металлов и многих минералов – минимальные, но ведь сами атомы – это «пустые сферы», которые должны быть абсолютно прозрачными. Что мешает лучам света проникать сквозь них, а не «между ними»?

Коротко об этом сказано в книге «Жизнь человеческая». Можно полюбопытствовать.

На этом остановимся и подведём итоги пробежки по верхам «классической» физики.

Итак, что можно сказать о взглядах «классической» физики на Мир Божий?

[А] Есть абсолютные противоречия в части «изначальности и вечности материи». Но эта проблема отсутствия у «учёных мужей» понятия о Божественном происхождении Вселенной для прочих живущих на Земле людей не столь и важна. Считают так – ну и пусть считают. Это внутренняя проблема Науки.

[Б] Есть понимание физиков о том, что атом самого твёрдого вещества – это сфера, заполненная «пустотой», природа которой науке непонятна, а ядро атома занимает исчезающе малый объём этой сферы. То есть физика признаёт, что материя – это практически вакуум. Даже если не вспоминать то, что и частицы, образующие ядро атома, это тоже всего лишь завихрённое и сжатое Тамо-гуной Сознание, то теоретические воззрения «классической» физики не сильно разнятся с тем, что сказано о материи в Ведах. Описание материи в современной физике соответствуют тому, что я видел во время своего путешествия за Предел материального Мира.

[В] «классическая» физика идёт в своём развитии от экспериментов, от феноменов материального Мира, и пытается их объяснить, предлагая некие теории. Иногда теория и эксперимент меняются местами, но методология: «от частного к общему» – остаётся неизменной. А это ходьба по лабиринту без чёткого Знания о том, куда тебя кривая выведет, без устойчивых критериев Истины.

СИДОРОВ И. П.: Вы готовы предложить господам учёным иную, белее эффективную методологию. Обсмеют ведь!

Т. БЕКЕТОВ: Нет, не обсмеют, Иван Петрович. Всё гораздо хуже. Они попросту не захотят слушать и слышать. У них и так всё хорошо: всё отлажено, всё рутинно. Роли между экспериментаторами и теоретиками расписаны. Бюджетные деньги поделены. Удобно. Если бы вот только Академию не разгоняли…

Ну, а что касается методологии, так её мне придумывать не нужно – всё уже давно сформулировано, например, во вполне себе официальной науке – «Кибернетике». Проектирование и анализ там принято вести по принципу «Сверху-вниз». Великолепно работает! А вот спроектировать сложную кибернетическую систему «шиворот-на-выворот» получается плохо. Скверные результаты получаются – прямо как у физиков-теоретиков. Всё методом подбора или, по простому, методом «научного тыка».

Я понимаю генеральную проблему классической физики. Для того, чтобы посмотреть на Мир «Сверху-вниз», нужно вначале признать факт Божественного происхождения Вселенной. Тогда можно на всё смотреть «Сверху» – с позиции Творца. А вот это физикам ЗАПРЕЩЕНО. Я не верю в то, что у них Разума не хватает. Там много не просто талантливых, но и гениальных людей.

СИДОРОВ И. П.: И не надейтесь на признание Наукой божественности Вселенной. Этого не будет ещё очень долго. По крайней мере, не на нашем веку это произойдёт. А про «талантливых» – да, такие ещё в Науке не перевелись. Правда, всё больше их – в Науке «вне-системной».

1.2. Нео-Классическая физика о свойствах материи

Противоречия классической физики пытаются разрешить её оппоненты, которые потихоньку, но весьма успешно создают «новую классическую» или «нео-классическую» физику. У обоих этих направлений научной мысли есть объединяющие их постулаты: о «первозданности и вечности материи» и о «большом взрыве», с которого начала формироваться Вселенная, то есть о фундаментальном материализме нашего Мира. Однако «новая» физика сумела, с одной стороны, избавиться от многих догматов физики «старой», а с другой стороны, начала успешно использовать те свойства материи, которые игнорировала классическая физика.

О каких свойствах идёт речь? Мы рассмотрим только два, наиболее важных из них: «вибрация» и «вращение». Это фундаментальные свойства материи. Нет ничего неподвижного в этой Вселенной. Всё колеблется и вращается: от атома до Галактики. Вся материя Вселенной – это танцующая структурированная энергия.