Полная версия

История Челябинска в свете Новой Хронологии

И еще один интересный документ находится в данном архивном собрании под №7 – «Дело по доношениям статского советника Вас. Ник. Татищева о мерах по подавлению башкирского восстания и управлению горными заводами в Екатеринбурге. План пути полковника Алексея Тевкелева из Красноярска в Чебаркуль, сентябрь 1736 г. на лл. 168—175. См. опись описания картографических материалов Сената №2». Историки уверены в том, что именно во время движения А. И. Тевкелева с воинской командой из Миасской крепости в Чебаркульскую, примерно на полпути между ними, в сентябре 1736 г., в ходе подавления очередного башкирского восстания, был заложен г. Челябинск.

Приведём для полноты картины текст упоминаемого выше донесения полковника А. И. Тевкелёва В. Н. Татищеву об основании города Челябинска (кстати, Челябинск фигурирует в этом документе в статусе именно города, а не крепости – это очень важный момент): «Превосходительному гд-ну, действительному статскому советнику Василию Никитичу Татищеву. Доношение. Вашему превосходительству покорно доношу: сего сентября 2 дня на реке Миясе в урочище Челяби от Мияской крепости в тридцати верстах заложил город, где оставя для строения оного Челябинского городка и кошения сена надёжную команду, регулярную и нерегулярную, и несколько мужиков, сего же сентября 10 числа прибыл я с командою моею в Чебаркульскую крепость благополучно, где счастием Ея Императорского Величества всемилостивейшей нашей государыни и Вашего превосходительства мудрым повелительным наставлением Jusupp wor s Sabanomm oderжani (видимо, Юсуп вор с Сабаном задержаны – авт.), а старшины Кусямыш, Уразай, Таймас, Кутукан здеся своею волею при мне. И велел им послать и послали во все улусы, чтоб шли сповинно к присяге и дал сроку на неделю. И тем старшинам я объявил, буде они всех не бывших с повинною у присяги чрез оный срок по посланным к ним от Вашего превосходительства неоднократным указом и по оному моему им объявлению к присяге повинною не приведут, то им надобно за такое свое непокорство ожидать гневу Его Императорского Величества. О протчем обстоятельно впредь и на ордеры Вашего превосходительства пространно с покорностию моею доносить буду. А таперя для скорости с Янгильдой до Вашего превосходительства наикратце покорно репортую. О сем покорно доносим. Полковник Алексей Тевкелев. Сентября 10 ввечеру 1736 от Чебаркульской крепости. Получено чрез Янгильду Самангулова сент. 13 д. 1736».

Видимо, основываясь на содержании донесения А. И. Тевкелёва, историки делают вывод о том, что его отряд двигался из Миасской крепости в Чебаркульскую, т. е. с востока на запад. Вроде бы всё очевидно, есть неоспариваемый никем документ. Однако, оглавление указанного выше архивного дела свидетельствует о том, что А. И. Тевкелёв в сентябре 1736 г. следовал в Чебаркуль другим маршрутом: отнюдь не с восточной стороны (т. е. от Миасской крепости), т. к. упоминаемый здесь Красноярск, конечно, не имеет никакого отношения к современному г. Красноярску в Сибири (достаточно просто оценить расстояние между Красноярском и Челябинском и представить сколько времени понадобилось бы отряду А. И. Тевкелёва для его преодоления при тогдашнем уровне развития транспорта), а, наверняка, бывшая Красноярская крепость – укрепленное поселение на левом берегу реки Сок, входящее в Ново-Закамскую оборонительную линию. В настоящее время это село Красный Яр в Самарской области. Таким образом, А. И. Тевкелёв двигался строго наоборот – с запада (юго-запада) на восток (северо-восток). В общем, всё достаточно логично – как раз в этот период времени база (центр) Оренбургской экспедиции находилась в г. Самара под надёжным прикрытием Закамской и Ново-Закамской оборонительных линий, т. е. границ. При этом, если принять за конечный пункт его путешествия Чебаркульскую крепость, как указано в описи, то до того места, где якобы была заложена Челябинская крепость (т. е. там, где сейчас расположен г. Челябинск), он не дошёл примерно 60—70 км…

Кстати, интересно, почему часть донесения А. И. Тевкелёва выполнена латинскими буквами – так было проще воспринимать текст царским чиновникам немецкого происхождения, занимавшим все этажи государственного управления в России в 18 в., или текст донесения изначально был написан латиницей, либо вообще не на русском языке, а представляемый нам документ – перевод с оригинала? Если да, то возникает вопрос, насколько он корректен. Версию о том, что это могло делаться с целью сохранения в секрете содержания письма в виду возможности его перехвата противником в ходе боевых действий, считаю несостоятельной, так как в данном случае необходимо было бы излагать текст на иностранном языке (или на русском, но латиницей, как в нашем случае) весь, целиком. Да и кто поручился бы, что в рядах противника не найдётся специалистов со знанием европейских языков. В идеале, текст нужно было бы шифровать более надёжным способом. В общем, вопросов к этому документу очень много… Надо сказать, что мы ещё неоднократно будем сталкиваться с явными признаками слабого знания русского языка исполнителями официальных документов и различного картографического материала этого исторического периода.

В том же фонде (№248), в оп. 160 «Картографические материалы Сената» хранится схожий по содержанию документ (карта) под названием «Ландкарта частей Екатеринбургского, Тобольского и Уфимского уездов с обозначением пути следования полковника А. Тевкелева из Красноярска в Чебаркуль, казенных и частных заводов и башкирских юрт. С описанием, в красках. Составлена прапорщиком М. Пестриковым в Чебаркуле», также датированная сентябрём 1736 г. (кн. 139 л. 168). Там же, на лл. 170—171 находится «План Челябинской крепости с крестьянским посёлком» 1736 г., подписанный В. Татищевым. Обращает на себя внимание наличие у крепости некоего крестьянского посёлка (посада?), о котором из официальной версии истории Челябинска ничего не неизвестно. Представляемые историками старинные карты Челябинской крепости такой информации не содержат (к вопросу о картах Челябинска и окрестностей мы ещё вернёмся).

Далее, в кн. 1164, на л. 926 содержится «Ландкарта части Казанской губернии между рр. Миасс и Уй с указанием мест для постройки крепостей, дорог и пути следования Тевкелева. С описанием, в красках. Составлена прапорщиком геодезии Мих. Пестриковым, подписана В. Татищевым», датированная ноябрём 1737 года. Так, когда же были основаны крепости т. н. Исетской линии, находящиеся как раз в междуречье рр. Миасс и Уй, включая Челябинскую – в 1736 или 1737 году? Или, неутомимый А. И. Тевкелёв закладывал их по нескольку раз, а не менее неутомимое местное население их каждый раз ровняло с землёй? Сплошные загадки…

Наверняка, часть документов и иных материалов, касающихся истории Челябинска разбросана по региональным архивам – в гг. Оренбурге, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Тобольске, Тюмени, в виду многократных переподчинений города различным административно-территориальным образованиям, происходившим в течение 18—20 вв. (Оренбургской, Уфимской, Казанской, Пермской губерниям и пр.). Например, в Тюменском архиве, в фонде Тюменской воеводской канцелярии я обнаружил интересный документ, касающийся деятельности Исетской провинциальной канцелярии – «Регистр служителей Исетской провинциальной канцелярии», к сожалению, не датированный, но судя по всему не ранее 1781 г. (после упразднения Исетской провинции). Как и почему он оказался в Тюмени – очередная загадка, к которой мы ещё обратимся в разделе, посвящённом истории Исетской провинции.

Подведём итоги данного раздела: документов, отражающих первый этап истории города (условно – до окончания Пугачёвской войны), в челябинских архивах нет, за исключением пресловутого «Миасского дела», возможно, не имеющего никакого отношения к современному Челябинску. Что немаловажно, данный факт зафиксирован историками и архивистами. Основной массив документов, касающихся деятельности Исетской провинциальной канцелярии, которая в период 1743—1781 гг. якобы располагалась в Челябинске, находится в Москве, в РГАДА, часть из них, возможно – в т.н. «портфелях Г. Ф. Миллера». Но, даже в этом собрании, как мы установили, отсутствуют документы, освещающие первые несколько лет в истории Челябинска (1736—1740 гг.), за исключением сомнительного донесения А. И. Тевкелёва о закладке города. Период 1740—1770 гг. документами фиксируется фрагментарно, основной массив материалов относится к 1770—1782 гг. Кроме того, не исключаются некие манипуляции с данными архивами со стороны одиозного романовского придворного историографа Г. Ф. Миллера и его последователей. Архивные материалы содержат множество противоречивой информации: Челябинск в одновременных официальных документах именуется по-разному: Челябинская крепость, город Челябинск, город Челяба и пр., что сложно себе представить с точки зрения общепринятых норм в сфере государственного и административного управления, а также порядка ведения официальной деловой переписки, и, видимо, не имеет аналогов в истории страны. Сказанное выше позволяет сделать следующий вывод: известные на текущий момент архивные материалы по истории Челябинска не являются надёжным историческим источником. Кроме того, ознакомление с указанными выше архивными данными оставляет впечатление того, что в некоторых случаях, в одновременных официальных документах речь идёт о разных населённых пунктах с разными правовыми статусами, но при этом имеющими схожие названия (город и крепость, Челяба и Челябинск). О причинах этого феномена – далее.

Историография (нарративы)

«Античность»

Именно так, уважаемый читатель, ты не ошибся: уральские и сибирские земли в исторических источниках упоминаются, начиная еще с т. н. «античных» времён. Даже в официальной исторической науке стало общим местом считать, что именно в Зауралье проживали народы, упоминаемые «древнегреческими» мыслителями Геродотом и Страбоном: массагеты, исседоны, аримаспы, грифы и гипербореи. Отдельные учёные даже пытаются отождествить название реки Исеть с возможно обитавшими здесь в древности племенами исседонов. Мало того, советскими археологами в 1950-е гг. была выделена в качестве отдельной, недавно открытая исетская археологическая культура. В книге «По мотивам мифа о «Золотом Руне»: возможные следы пребывания аргонавтов в России (Был ли Ясон-Христос на Урале?)» я сделал попытку аргументированно доказать гипотезу авторов концепции НХ о том, что аргонавты во главе с Ясоном плавали за золотом (которое в мифологии предстало в образе золотого руна) на Русь, а конкретнее на Урал, причём именно Южный Урал, широко известный своими месторождениями россыпного золота. В связи с этим я отождествил «античную» Колхиду с территорией современного Южного Урала, а упоминаемые А. Родосским в поэме «Аргонавтика» народы-«металлурги» халибов и бебриков с теми же исседонами и аримаспами Геродота и Страбона, известными в «античном» мире своими тесными связями именно с золотом: «Как мы установили выше, Колхида это, по всей видимости, старое, давно забытое название Сибири либо «калька» с этого названия: СИБИРЬ – СБР – СВР без огласовок (при переходе «Б» в «В») – СЕВЕР – ассоциация со словом ХОЛОД – без огласовок (К) ХЛД – КОЛХИДА, т. е. «холодная страна». Не исключено, что в древности Сибирью называлась не только современная ее территория за Уралом и далее, но и левобережье Волги, а также, возможно, часть нынешней Украины (Северская – Сибирская земля?) … Автор поэмы широкими мазками рисует безрадостную жизнь племен (бебрики и халибы), вынужденных заниматься тяжелым трудом – добычей из недр земли железа и металлообработкой. При этом за эти земли им приходится еще и регулярно сражаться – видимо есть много желающих отобрать у них такой лакомый кусок (вновь возвращаемся к вопросу о т. н. «бронзовом веке» традиционных историков, в котором, как выясняется железо было в широком обиходе). Не исключено, что эти же народы фигурируют у Геродота и Страбона под другими именами – легендарных аримаспов, массагетов и исседонов (см. выше)…».

Кстати, Геродот в «Истории» описывает также якобы индийские племена, обитающие в некоей области «Пактики» с главным городом «Каспатир», расположенной севернее прочих индийцев и по образу жизни приближающихся к бактрийцам (напомню, Бактрия – «античное» государство якобы в Средней Азии). Так вот, эта народность тоже отличалась тем, что умела добывать золото, причём следующим, необычным способом: «…Это самое воинственное из индийских племен, и они уже умеют добывать золото. В их земле есть песчаная пустыня, и в песках ее водятся муравьи величиной почти с собаку, но меньше лисицы… Муравьи эти роют себе норы под землей и выбрасывают оттуда наружу песок, так же как это делают и муравьи в Элладе, с которыми они очень схожи видом. Вырытый же ими песок – золотоносный, и за ним-то индийцы и отправляются в пустыню. Для этого каждый запрягает в ярмо трех верблюдов, по бокам – верблюдов-самцов, которые бегут рядом, как пристяжные, а в середине – самку-верблюдицу. На нее они и садятся, выбирая преимущественно спокойную, которая только что ожеребилась. Их верблюды быстротой не уступают коням, а помимо того, могут нести гораздо более тяжелые вьюки…».

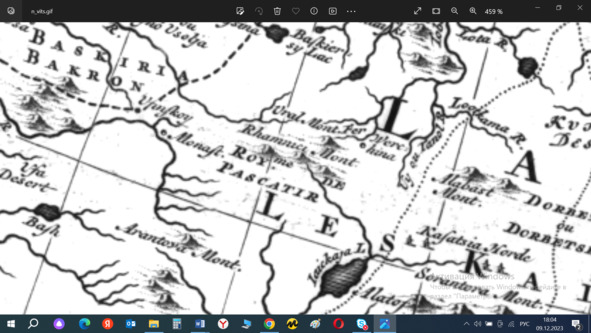

С учетом бытовавших у некоторых средневековых европейских ученых представлений об Индии, начинающейся сразу за Уральскими горами, а также явного созвучия названий городов/местностей «Пактики», «Каспатир» у Геродота и «Паскатир» («Паскарти»), часто встречающегося на средневековых и даже более поздних географических картах на месте современной Башкирии (Пиццигани, Меркатор и пр.), и в дневниках средневековых же путешественников (Гильом де Рубрук), также отождествляемого современными комментаторами с территорией нынешней Башкирии, данный текст Геродота оставляет стойкое ощущение того, что речь здесь идёт явно об уральских реалиях (см. рис. 1, 3).

Не исключено, что Геродот (либо его поздние редакторы), сам того не понимая, описал в данном месте своей книги процесс открытия людьми золотых месторождений на Южном Урале, в степях которого в огромных количествах обитают грызуны различных видов, в том числе и размером с небольшую собаку: суслики, сурки и пр., действительно живущие в норах под землей. Видимо, в древности людьми было случайно подмечено наличие частичек самородного (россыпного) золота в песке/земле, выброшенной при рытье нор грызунами наружу… Вот только у Геродота грызуны почему-то превратились в муравьёв, что, конечно, является явным абсурдом – науке неизвестны муравьи размером с собаку, при этом живущие в норах под землёй. Впрочем, это может быть следствием ошибки либо сознательного искажения подлинных «античных» текстов Геродота со стороны позднейших переписчиков/переводчиков.

Рис. 1. Надпись «Roy de Pascatir», т. е. «Царство Паскатир», расположенная примерно в верховьях рр. Урал (Яик), Белой и Тобола, т. е. на территории совр. Челябинской области и Республики Башкортостан. Здесь же указаны интересные географические и топонимические объекты – Рымникские горы («Rhamnici Mont») и н. п. Вершина («Werehina»), которые мы ещё встретим на страницах этой книги. Carte Nouvelle de la Grande Tartarie ou L’Empire Du Cham. Amsterdam / 1719. Взято отсюда: https://www.raremaps.com/gallery/detail/25580/carte-nouvelle-de-la-grande-tartarie-ou-lempire-du-cham-chatelain.

Между прочим, способ транспортировки добытого золота, описываемый Геродотом – с использованием верблюдов в качестве тягловой силы, также великолепно отвечает местным уральским традициям, где верблюды задействовались на различных видах сельскохозяйственных работ в хозяйствах оренбургских казаков вплоть до начала 20 века! В этой связи нельзя не вспомнить и древний символ Челябинска, не случайно до сих пор красующийся на его гербе – навьюченный двугорбый верблюд! Замечу, именно двугорбый, т. е. породы бактриан. Возможно, в древности («античности») именно эти земли назывались Бактрией (отсюда – Башкирия/Паскатир?), и именно здесь была выведена порода бактрианов, поэтому Геродот и сближает «самых северных» индийцев с бактрийцами (впоследствии название страны «уехало» вместе с его носителем, т. е. народом, её населявшим, на юг, в современную Ср. Азию, более подробно об этом – далее). Наверное, не случайно на многих средневековых картах России и Тартарии картографами как раз на территории Южного Урала располагаются изображения верблюдов.

Рис. 2. Карта России, Московии и Тартарии А. Дженкинсона, якобы 1562 г. Практически в центре карты, на месте совр. Южного Урала расположены крупные изображения верблюдов. В правой верхней части карты изображено стрелецкое или казачье войско, предводитель которого сидит на верблюде. Взято из сети интернет.

Но самое удивительное, что подтверждение всему вышесказанному можно найти в таких, до определённой степени независимых от традиционной исторической науки источниках, как письменные сказания печорских старообрядцев-книжников, проживавших в с. Усть-Цильма нынешней Республики Коми. Например, до наших времён дошёл один из списков т. н. «Троянских сказаний» (!) под названием «О брани греческой и троянской», который начинается с повествования о походе Язона (в сказании он назван Азоном) за золотым руном. Кстати, в точном соответствии с «античной» традицией, в которой прологом к Троянской войне также послужил поход аргонавтов. Здесь золотое руно это некое «пребогатое» сокровище, по-видимому, просто золото, которое Язон-Азон погружает на свой корабль и увозит на родину. Путешествие Язона начинается привычно – на корабле, а далее следует расхождение с «античной» версией мифа: непосредственно до места, где хранится сокровище, герою приходится добираться на… верблюдах (!): «…Етот Азонъ первие поплыл на корабляхъ с многочисленною силою, а потом пустился на верблудах чрезъ высокия и непроходимыя горы и пустыни…». Полагаю, что данный факт можно считать ещё одним, косвенным подтверждением моей гипотезы об отождествлении Колхиды с Южным Уралом.

Попутно замечу, что по мнению печорских старообрядцев-книжников, Константинополь был основан на месте погибшей Трои, что полностью соответствует выводам концепции НХ об основании Царь-Града Дмитрием Донским (исторический дубликат – византийский император Константин) в районе залива Золотой Рог в непосредственной близости от старинного, видимо заброшенного к тому времени, Иерусалима-Трои-Илиона: «Глаголють бо нѣцыи предания, яко мѣсто, идѣже бѣ древняя Троя, основание византийских градовъ и пресловущаго града Констянтинополя бяше, в немъже гречестии цари царствоваша – от Констянтина, перваго християнскаго царя, до днесь, но зане же не токмо за измѣнение истинныя вѣры, но и за неправду князей Господь многажды казнилъ ихъ: иногда трусомъ и мором, и огнем,//послѣди же предаде их безбожнымъ туркам на расхищение и поругание, о чемъ послѣди имать сказание о взятии славнаго во всемъ мирѣ Констянтина града…».

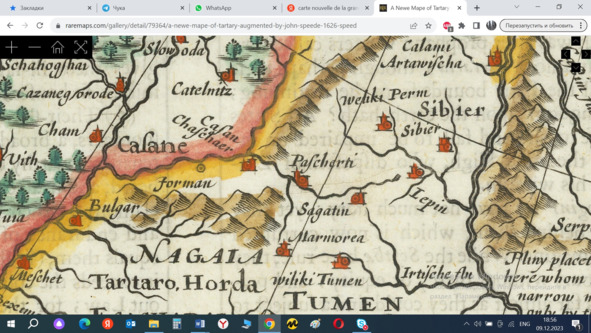

Рис. 3. Город (крепость?) с названием Паскерти (Pascherti – Паскатир?) примерно на территории совр. Республики Башкортостан. A Newe Mape of Tartary augmented by John Speede. London / 1676. Взято отсюда: https://www.raremaps.com/gallery/detail/79364/a-newe-mape-of-tartary-augmented-by-john-speede-1626-speed.

Рис. 4. На этой карте в одном месте сразу три названия «Pascatir» в разных формах, расположенные также на территории исторической Башкирии. Russia Alba or Moscovia… | The Dominions of the Czar of Russia Alba or Great Duke of Moscovia in which ar the Dukedoms of Moscow, Wolodimer, Rezan, Worotin, Novogorod-Sewierski, Czernihow, Smolensko, Reschow, Twer, Novogorod-Weliki, Biele Jezora, Wologda, Ieroslaw… London / 1682. Взято: https://www.raremaps.com/gallery/detail/71112/russia-alba-or-moscovia-the-dominions-of-the-czar-of-ru-berry.

Сведения об исседонах и соседних с ними народах, Геродот почерпнул из эпического произведения полулегендарного Аристея из Проконнеса, который лично посещал эти земли и описал всё увиденное и услышанное им в поэме «Эпос об аримаспах» («Аримаспея», «Аримаспические стихи»), которая, как, впрочем, и другие его произведения, не дошла до нашего времени. Аристей Проконесский был, судя по всему, незаурядной и, в то же время, загадочной личностью. Отмечается, что именно благодаря ему античная традиция получила первые сведения о северных окраинах ойкумены, т. е. это первый человек из античного мира, совершивший путешествие на далёкий север. Вот, что о нём сообщается современными комментаторами: «Аристей из Проконнеса (др.-греч. Ἀριστέας, лат. Aristeas, ок. VII в. до н. э.) – полулегендарный древнегреческий поэт, путешественник и чудотворец, о котором рассказывает Геродот… однажды в Проконнесе Аристей зашёл в лавку валяльщика шерсти (или же чистильщика одежды) и внезапно скончался. Валяльщик запер лавку и побежал сообщить весть родственникам. Слух о смерти Аристея распространился уже по всему городу, однако один человек из Кизика заявил, что только что встретил Аристея и поговорил с ним. И в самом деле, когда отперли лавку валяльщика, то не обнаружили ни живого, ни мёртвого Аристея. Спустя семь лет тот вновь появился в Проконнесе, а затем опять исчез. Геродот сообщает также о том, что случилось с метапонтийцами из Италии двести сорок лет спустя, после второго исчезновения Аристея. Аристей явился к ним и призвал установить алтарь в честь Аполлона, а рядом возвести статую Аристея из Проконнеса; он также сказал, что метапонтийцы – единственные италийцы, на земли которых пришел Аполлон, а он, Аристей, сопровождает бога в облике ворона. Сказав это, Аристей исчез…».

Некоторые исследователи 19 в. рассматривали Аристея как одного из легендарных чудотворцев наряду с Абарисом, Залмоксисом и другими, либо даже как «древнегреческого» шамана или мистико-религиозного поэта. В то же время, историческая наука признаёт реальное существование личности Аристея и склонна доверять в этом плане сведениям Геродота, который, по сути, является единственным источником данных о его деятельности, связанной с путешествиями на дальний север. Интересно, что в некоторых местностях (полисах) «древнего» эллинского мира существовал культ героя – Аристая. При этом, по данным «древнегреческих» источников, Аристай исчезал и возвращался неоднократно, т.е. как бы умирал и воскрешал (отмечается, что душа Аристая покидает тело и возвращается обратно, когда захочет).

Сказанное выше об Аристее/Аристае позволяет выдвинуть предположение о том, что в его лице мы сталкиваемся с ещё одним отражением (дубликатом) личности Иисуса Христа, на этот раз, в «древнегреческой» традиции: Аристай, так же, как и Христос умирает и воскрешает, а сведения из биографии Аристая о путешествии на далёкий, загадочный север ойкумены к исседонам есть, скорее всего, ни что иное, как отражение путешествия аргонавтов во главе с Ясоном-Христом за золотым руном. В указанной выше книге я уже писал о том, что воспоминания Христа- Ясона-Орфея об эпопее «Арго» были записаны либо им самим, либо с его слов кем-то из приближённых и впоследствии литературно обработаны: «Интересно, что в этой версии мифа о Золотом Руне повествование ведется в форме воспоминаний о походе Орфея, который выступает главным действующим лицом, в отличие от более поздних редакций, где центральной фигурой эпоса служит Ясон и, частично Геракл. Полагаю, что такое „скопление“ древнегреческих дубликатов (отражений) Иисуса Христа в разных редакциях одного и того же произведения вряд ли случайно – Ясон/Орфей/Геракл (см. работы ФиН на эту тему). Скорее всего, в первоначальной версии мифа речь шла об одном лице, предводителе и, возможно, инициаторе похода – Христе, фигура которого в дальнейшем „размножилась“ под пером позднейших фальсификаторов от истории. Не исключено, что воспоминания Орфея-Христа о состоявшемся тяжелом походе были записаны или им самим, или с его слов кем-то из приближенных лиц и впоследствии литературно обработаны (в частности, в „Орфической Аргонавтике“ упоминается некий Мусей – возможно Моисей?). Не этим ли обстоятельством объясняется многовековая популярность аргонавтики в Европе (см. выше)?». Возможно, что в случае с эпосом об аримаспах Аристея мы сталкиваемся с ещё одним вариантом аргонавтики, к сожалению, безвозвратно утраченным для науки.

Вместе с тем, полулегендарный Аристей/Аристай может являться и «древнегреческим» отражением известного библейского персонажа, тайного ученика Иисуса Христа, сумевшего получить разрешение властей на его погребение после распятия – Иосифа Аримафейского. В исторических источниках нет точных данных о существовании города Аримафея, откуда происходил Иосиф. Возможно, это некая местность, а с учётом явного сближения слов Аримафея и Аримаспея, а также Рифей/Рифейские горы, нелишним будет предположить, что это старый, ныне забытый топоним территории современного Урала. Из множества средневековых литературных и исторических источников известна связь Иосифа Аримафейского с граалем – как считается, чашей, из которой пил Иисус Христос на Тайной вечере, и в которую Иосифом была собрана его кровь после снятия тела с креста. Впоследствии Иосиф бежал вместе с граалем якобы в Западную Европу – сначала во Францию (Марсель), а потом в Британию. Если наше отождествление Аримафеи/Аримаспеи с современным Уралом окажется верным, может быть и грааль нужно искать именно в этом направлении, а не в Европе?