Полная версия

Маленькая женщина в большой психиатрии

На шестом курсе я окончательно решила: я буду психиатром.

Эпизод 5

В интернатуру психиатрии – не берём

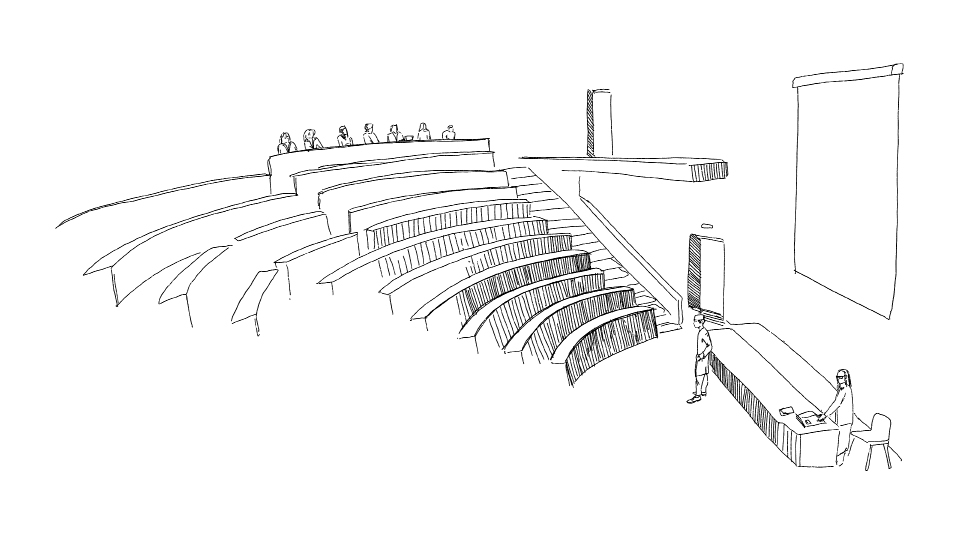

Последний день учебы помню до мелочей. Все медики ждали этого дня, того самого дня, который мы называли «судным». День распределения.

Эта сцена всегда напоминала мне эпизод из «Гарри Поттера», когда ученики надевали шляпу, и она распределяла их по факультетам. Вот только у нас шляпы не было, да и решение принимали вовсе не магические существа, а серьёзные люди – главные врачи. Аудитория, в которой мы оказались, больше походила на ритуальный зал. Куполообразная, с высокими потолками, где сидели около пятидесяти взрослых, грозных, серьёзных главных врачей. Нас завели стадом. И вывели стадом. Затем по одному в эту большую аудиторию входили «жертвы» и их «покупали». Процедура была проста: ты заходишь, высказываешь свои предпочтения, рассказываешь о своих оценках, достижениях, о том, в какой области хочешь работать. Затем один из врачей вставал и говорил: «Беру». Это касалось только бесплатных мест или целевых направлений. Конечно, были и те, кто готов был платить за свою интернатуру, им было проще – они могли выбрать любую клинику, где захотят проходить практику.

Мы все стояли у двери в полном напряжении. Это было заметно в каждом движении. Кто-то нервно перебирал край халата, кто-то поправлял свою идеально выглаженную шапочку. Халаты должны были быть белыми, без единого пятнышка, а шапки – накрахмаленными. Всё должно было кричать о профессионализме. Но этот внешний блеск не мог скрыть хаос, который творился у нас внутри.

В какой-то момент мы сгрудились в небольшой группке, как стайка маленьких птичек, тихо чирикая о своих планах. В нашем девичьем коллективе царила лёгкая паника. Не все из нас знали, какую специальность выбрать. Некоторые из девчонок до последнего момента не могли определиться. Были те, кто руководствовался только тем, что выбирали бесплатное место – неважно какое. Представляете, такие люди есть и сейчас, и это вполне нормально. Ведь можно просто не понять, что больше всего нравится, а иногда и вовсе хочется заниматься всем – лечить любые болезни. Бывает и так.

Я стояла у двери, стараясь держать себя в руках. И тут до меня донесся фрагмент разговора. Услышанное заставило меня резко обернуться, словно ток прошел по телу.

– В этом году в психиатрию не набирают.

Внутри всё оборвалось. Я почувствовала, как в груди начало нарастать тепло, похожее на первые симптомы панической атаки. Рядом стояла одна из наших методисток. Я подошла к ней, надеясь, что это просто ошибка:

– Как это не набирают в психиатрию? – выдохнула я, с трудом контролируя голос. – У нас что, нет набора в этом году?

Она тяжело вздохнула и ответила:

– Да, всё верно. Парадокс, но все эти годы интернатура в психиатрии была. А в этом – наш профессор не подтвердил сертификат и лицензию на интернатуру. Остаётся только ординатура, и то с ограниченным количеством мест.

Я почувствовала, как мои ноги стали ватными. Два года ординатуры. Два года учебы вместо практики. Два года без взрослой врачебной жизни. Да и мест-то всего несколько! Как же так?

Сложив руки на груди, я пыталась переварить эту информацию, но в голове начиналась настоящая буря. «Может, выбрать другую специальность? Но я ведь хотела стать психиатром! На что я буду жить эти два года? Как дальше быть? Даже если удастся попасть в ординатуру, что значит „ограниченное количество мест“?»

Пока я была в раздумьях, настала моя очередь. Я выдохнула и шагнула в аудиторию. Сердце бешено колотилось, но я не могла позволить себе показать волнение. Пройдя через этот своеобразный кастинг, меня взяли в ординатуру на два года. Это были два долгих года, полных открытий, трудностей и надежд.

Эпизод 6

Внутренние метания

После того, как я увидела своё имя в списках ординаторов, которые следующие два года посвятят себя психиатрическому стационару безвылазно, в голове начали роиться мысли.

На меде учатся шесть лет. И все шесть лет ты так или иначе 80 % времени посвящаешь учебе. Все весёлые гулянки, молодёжные тусовки, ночные загулы, алкогольные ретриты, в основном, 80 % ответственных будущих медиков обходят стороной. И когда ты выпускаешься, ты думаешь о том, что ты мало того что учишься шесть лет – больше чем кто-либо другой – ты ещё год должен учиться специально, а в моем случае – два.

Моему запутавшемуся мозгу не было покоя. Были абсолютно разные мысли: как учиться, а когда я буду работать, а как зарабатывать, на что жить? Потому что я была уже взрослой девочкой, и, дай Бог здоровья моим родителям, они мне помогали, но подрабатывать у меня не было возможности, потому что не было оконченного образования. Да, нам платили стипендию. Но стипендия в то время составляла – 2 700 рублей, не больше.

Внутренние метания продолжались около месяца. Меня очень поддержал мой любимый папа, который все время верил, что из меня выйдет чудесный врач, невероятной квалификации. Конечно, мы размышляли о том, что возможно мне нужно поступить в интернатуру в другой город или пропустить как-то год. Но в итоге сошлись на том, что ординатура тоже имеет своеобразные плюсы. Потому что учиться два года лучше, чем один. Особенно, когда есть хоть какая-то финансовая гарантия со стороны родителей.

На тот момент, когда я попала в ординатуру, мне было 23 года. В 23 года мои ровесники в классе уже прекрасно работали, хорошо зарабатывали, кто-то даже открыл свой бизнес. Мои внутренние метания были связаны с внутренней ущербностью, потому что начинаешь сравнивать себя с ровесниками. Думать о том, что как же так получилось, что я все учусь и учусь. И нет никакого просвета, нет никакой деятельности, и нет никакого выхлопа в виде оплаты труда или ещё каких-то плюсов.

Но обратного пути не было. Я уже настроилась на специальность психиатрии. Начала читать книги. Всю жизнь любила читать, с 13 лет буквально бессмысленно проглатывала все книги, которые попадали в мои руки. Но это лето я посвятила чтению специальной литературы, чтобы еще раз убедиться в правильности своего выбора.

И 1 сентября мы, небольшая, но стройная кучка из семи человек, со всего потока из двухсот выпускников, вновь перешагнули порог знакомой психиатрической больницы, готовые стать психиатрами.

Эпизод 7

Родное острое третье отделение

После распределения по отделениям, нас, ординаторов, разбросали по разным направлениям. У нас был руководитель практики, преподаватель, и он нас распределил по отделениям, за которыми мы должны были закрепиться как минимум на три месяца. Моё назначение оказалось в родном третьем отделении – остром мужском. Именно с этого отделения началась моя глубокая связь с психиатрией, полная контрастных эмоций: любви, ненависти, страсти, отвращения.

Вход в отделение был через тяжёлую железную дверь, открываемую специальным ключом. Мы прошли в длинный коридор, где меня представили врачам, заведующей и медицинскому персоналу. В отделении не было отдельной ординаторской, так что мне и моему коллеге отвели бывший изолятор, на котором так и осталась висеть табличка, но его переделали под кабинет. Он находился прямо в отделении, и каждый раз, когда я выходила, я оказывалась среди пациентов – психически больных людей. Остальные врачи находились в другой части отделения, за дверью, которая отделяла их от пациентов.

Первое знакомство с моим наставником, Николаем Александровичем Сочинским, оставило неизгладимое впечатление. Он напоминал мне доктора Хауса: высокий, на его тонком аристократическом лице было спокойное выражение. В тонкой золотистой оправе очки и самые запоминающиеся пальцы, длинные пальцы, которые барабанили по столу. Этот чудесный человек мне запомнился ещё и абсолютно нейтральными интонациями своего голоса, невозмутимым лицом и просто потрясающей тихой харизмой.

Мой первый пациент, наверное, он мне запомнится надолго, довольно-таки ярко и красочно ворвался в кабинет Николая Александровича, где мы сидели вместе с моим коллегой и вкушали всю информацию о вводных психиатрических данных. Резко открывается дверь, и в проёме оказывается молодой человек на вид лет 19–20, с всклокоченными волосами, с абсолютно непонимающими глазами. Он резко заходит в кабинет. Подходит к умывальнику. Открывает два крана. Из крана начинает литься вода бешеным потоком. Он начинает активно умываться. При этом мы с коллегой сидим просто в полном шоке. Я перевожу глаза на Николая Александровича, он сидит с абсолютно невозмутимым лицом. Это дало какое-то успокоение, что в принципе, наверное, происходит что-то в рамках разумного. Молодой человек начинает активно умываться, разбрызгивая воду вокруг себя на зеркало, которое висит перед умывальником, со словами: «Ой, б**, ой, б**, вот это да, вот это да. Вот это я, да, вот это я». Ну и, собственно, умываясь и периодически посматривая в зеркало, он продолжал банные процедуры.

Тут его Николай Александрович прерывает, чтобы он остановился:

– Толя, успокойся, закрой краны, что случилось?

На что этот Толя поворачивается к нам и начинает очень быстро и сбивчиво рассказывать:

– Николай Александрович, вы знаете! Да вот тут такое дело! Мы на крыше с голубями кабель тянули. И я что-то не дотянул. И голуби, они сидели. Смотрели. А кабель же надо тянуть. А мы его потом ещё и домой потянем. И голуби, короче, мне помогали. В общем, я не пойму. И я что-то смотрю на себя. И я не я, – и дальше этот бред продолжился примерно в таком же контексте.

Мои глаза, мне кажется, на тот момент, стали шире блюд, но при этом Николай Александрович абсолютно не менялся в лице, его невозмутимость в очередной раз внушала уверенность. Он приподнялся, подошел к Анатолию. Достаточно таким волевым жестом положил ему руку на плечо, усадил его на стул со словами:

– Толя, присядь, сейчас мы разберёмся и с голубями, и с кабелем, – и начал собирать анамнез.

Вот с такого пациента, как вы, наверное, уже поняли, в психотическом эпизоде, в обострении, начался мой путь практических занятий в психиатрии.

Эпизод 8

Грамотный сбор анамнеза

После участия в сборе анамнеза я узнала, что Толя рос в достаточно благополучной семье с мамой и папой, учился на неплохие оценки, имел некоторые достижения и, по мнению окружающих, был абсолютно здоровым мальчиком. Когда пришло время призыва в армию, его отправили на службу. Однако всего через несколько месяцев его комиссовали по статье с диагнозом F20 – шизофрения.

Параноидная шизофрения – форма расстройства, при которой преобладают параноидные синдромы, то есть нарушения восприятия реальности, связанные с появлением бредовых убеждений и галлюцинаций. Больные склонны думать, что их преследуют, заговорщики хотят им навредить или убить, они обладают особыми способностями или миссией, являются избранными или великими людьми.

Галлюцинации могут быть слуховыми, зрительными, обонятельными или тактильными. Пациенты слышат голоса, которые комментируют их действия, критикуют или приказывают что-то делать. Они могут видеть нереальные образы или существа, чувствовать запахи или прикосновения. При этом больные уверены в правдивости собственных ощущений и не поддаются логическим доводам.

Параноидная форма отклонения относится к непрерывному типу течения шизофрении, то есть симптомы не исчезают полностью даже при лечении. В МКБ-10 параноидная шизофрения имеет код F20.0.

Симптомы параноидной шизофрении:

Симптомы расстройства проявляются по-разному в зависимости от стадии заболевания, индивидуальных особенностей больного и воздействия внешних факторов. Однако можно выделить несколько основных признаков параноидной шизофрении:

– Бред. Ложные убеждения, которые не соответствуют действительности и не корректируются опытом или аргументами. Наиболее распространённые формы бреда: преследования, ревности, величия, религиозный, эротический, соматический. Больные думают, что их подслушивают, травят, вторая половина изменяет, боги или демоны вступали с ними в контакт, они встречаются со знаменитостью или страдают от неизлечимой болезни.

– Галлюцинации. Иллюзорные ощущения, возникающие без реального стимула. Видения бывают разных модальностей: слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые или тактильные. Самые частые галлюцинации при параноидной шизофрении – слуховые. Пациенты слышат голоса, которые обращаются к ним или разговаривают между собой, комментируют их поведение, критикуют или приказывают что-то делать. Голоса могут быть знакомыми или незнакомыми, дружелюбными или враждебными, одиночными или множественными.

– Расстройства мышления. Нарушения логики и связности мыслительных процессов. Больные демонстрируют несвязность речи, неуместность ассоциаций, неадекватность суждений, бедность содержания мысли, застревание на одной теме.

– Расстройства эмоциональной сферы. Пациенты становятся апатичными, безразличными к окружающим и себе, либо, наоборот, агрессивными, раздражительными и подозрительными. Они испытывают страх, тревогу, гнев, вину или гордость по поводу собственных бредовых идей или галлюцинаций[2].

Это был первый раз, когда я столкнулась с подобным диагнозом. В моей голове не укладывалось, как человек, у которого, судя по собранному анамнезу, всё было в порядке, мог внезапно заболеть шизофренией. Семья – благополучная, никакой отягощённой наследственности, никаких трагических событий в прошлом. Всё выглядело так, словно его заболевание возникло буквально из ниоткуда. Для меня, человека, только что вступившего на путь психиатрической практики, это было непостижимо.

После беседы с пациентом нас отправили выполнять рутинные задания: переписывать истории болезней, заполнять карточки, распечатывать осмотры. Вся эта бумажная работа, как казалось, была далека от реальной практики, которой я так жаждала. Прошло несколько часов, и я, не в силах больше терпеть своё любопытство, постучалась в кабинет Николая Александровича.

Зайдя, я тут же, как голодный студент, начала засыпать его вопросами:

– Николай Александрович, ну как такое возможно? Я не понимаю. Мы собрали анамнез – у него нет наследственной предрасположенности. Пациент уверяет, что в его семье никто не страдал психическими заболеваниями. А ведь в книгах говорится, что шизофрения частично передаётся по наследству. У него не было никаких тяжёлых эпизодов в жизни, которые могли бы привести к этому состоянию. Да и вообще, возможно, он просто электрик, который слишком увлекся голубями на крыше. Может, это просто стресс или какое-то иное временное расстройство?

Николай Александрович поднял на меня глаза, улыбнулся с лёгкой иронией и сказал:

– Юля, ты в психиатрии всего один день. Тебе предстоит увидеть еще очень много интересного. У твоего юноши действительно диагноз «шизофрения», и это не первый его случай обострения. Со временем ты научишься собирать анамнез более тщательно, будешь следить за динамикой болезни. Но сейчас я хочу показать тебе кое-что, чтобы ты поняла, как в жизни всё может быть непросто и двойственно.

Он вышел в коридор и окликнул женщину по имени-отчеству. Я услышала шаги, доносящиеся издалека, и вскоре в конце коридора показалась пожилая дама. Николай Александрович, наклонившись ко мне, тихо шепнул:

– Смотри, сейчас к нам подойдёт «неотягощенная наследственность».

В коридор вошла женщина лет шестидесяти. На ней была ярко-оранжевая короткая юбка, поверх которой – светлое коричневое пальто. Из-под пальто виднелся зелёный свитер. Волосы её были выкрашены в ярко-оранжевый цвет, уши украшали пластиковые серьги, которые только подчеркивали ее эксцентричность. Она подходила к нам с быстрой, нервной походкой и тут же начала тараторить:

– Николай Александрович, ну что же это такое! Опять я не уследила! Ну сколько можно! Мы столько анализов сделали, столько врачей прошли, но никто в нашей семье не болеет! Да что же это такое! Как же мне это надоело!

Её голос лился непрерывным потоком. Она повторяла одну и ту же фразу, каждый раз переставляя слова, но не добавляя ничего нового. Я стояла ошеломлённая: её внешний вид, её речь, всё в ней казалось неправдоподобным. Как же так? Никто в семье не болеет, но она сама была живым опровержением своих слов.

Николай Александрович, с привычной невозмутимостью, слушал её монолог, не перебивая, лишь иногда кивая головой. Наконец, когда её поток слов иссяк, он спокойно сказал:

– Не переживайте. Всё будет хорошо. Мы не в первый раз видим вашего сына в стационаре. Через две недели сможете с ним встретиться.

Женщина слегка вздёрнула бровь, надула губы и, не сказав больше ни слова, развернулась и ушла так же быстро, как и пришла.

Когда она скрылась за дверью, Николай Александрович повернулся ко мне, правым уголком рта ухмыльнулся и сказал:

– Ну вот, Юля, видишь, какая «неотягощённая наследственность».

Я, пораженная увиденным, вздохнула и молча направилась обратно в кабинет, на котором по-прежнему висела табличка с надписью «Изолятор».

Эпизод 9

Рабочий процесс. Насилие в сторону врача

Чем больше ординатура проникала в мою кровь, тем яснее становилось, что я выбрала действительно непростую профессию. Параллельно с занятиями в отделениях я читала множество психиатрических трудов: толстую красную книгу с грозной надписью «Психиатрия», методички ведущих специалистов, дополнительную литературу, чтобы хоть как-то подготовиться к встречам с теми, кто страдает от тяжёлых расстройств. Однако, как я вскоре поняла, в психиатрии главную роль играет практика.

С каждым днём я становилась все более наблюдательной, видя перед собой людей с такими серьезными заболеваниями, как шизофрения или органическое поражение центральной нервной системы. В нашем отделении было относительно мало пациентов с депрессивными или тревожными расстройствами. Зато мы часто сталкивались с теми, кто страдал от деменции или биполярного расстройства.

В очередной рабочий день, сидя за столом и глядя в окно, я наблюдала за пациентами, которые, используя лопаты, хаотично забрасывали снег, формируя сугробы. Рядом с каждой группой пациентов находился санитар, и таких «группок» на территории психиатрической больницы насчитывалось не меньше пяти или шести. Кто-то, выполнив свою трудовую обязанность, тихо курил в сторонке, кто-то продолжал работу, а кто-то даже носил снег на носилках. Наблюдая за этой сценой уже в позднее вечернее время, я задумалась о том, как мне, непосредственной девочке с хрупким внутренним миром, удалось выбрать именно психиатрию.

Как я смогу справиться с этими тяжёлыми пациентами? Каждый раз, заходя в отделение, я ощущала холодок по спине. Я чувствовала взгляды на себе. У всех пациентов была привычка: когда в отделение входил врач, они, словно стайка голубей, слетались к нему. Странное сравнение, но казалось, что сейчас я буду разбрасывать корм, а они будут его клевать. Они окружали меня, задавая вопросы, дёргая за рукав и обращаясь ко мне: «Доктор, возьмите меня на беседу, доктор, я хочу поговорить». И вот, когда ты в десятый-пятнадцатый раз приходишь в отделение с плановым осмотром, эта ажитация вызывает лишь животный страх и желание быстро выскочить за железную дверь и больше не возвращаться.

Со временем я привыкла к такому вниманию, и пациенты тоже адаптировались к тому, что в нашем отделении появились ординаторы. Постепенно, когда я заходила в отделение, практически никто не подлетал ко мне.

Однако был один случай, который запомнился мне надолго. В один из рабочих дней я пришла в отделение в новом халате, полная историй и с желанием посмотреть пациента, которого госпитализировали полчаса назад с острым психозом. Обычно такие пациенты помещаются в отдельные палаты и подлежат особому наблюдению санитаров. Я вошла в коридор и не заметила, как слева ко мне подлетел именно тот пациент, к которому я и направлялась. Он дернул меня за халат, нагнулся и начал срывать его с меня. Мои истории болезни упали на пол.

В эту секунду ко мне ринулись два санитара: один закрыл меня своим телом, а другой повалил пациента на землю и начал кричать на него, замахиваясь кулаком. Я закричала: «Остановитесь, остановитесь, не надо этого делать!» Санитар, услышав мой крик, мгновенно остановился. Впоследствии я узнала, что этот пациент, к сожалению, не среагировал на введенную дозу транквилизаторов.

Этот эпизод врезался мне в память навсегда. Именно тогда я поняла, что психиатрия – это очень опасно.

Эпизод 10

Нейролептический синдром

С каждым новым днём в ординатуре в моей голове всё более четко укладывались диагнозы, их диагностика и возможное лечение. Я стала осознавать, насколько важна не только теория, но и практика, которая подкрепляет знания. Каждый осмотр, каждый визит в отделение превращался в возможность не просто увидеть, но и понять состояние пациента. Временами я записывала в дневник все наблюдения, собирая информацию о каждом из них. Со временем выстраивалась некая картина, которая помогала мне предугадать, что может произойти с пациентом завтра или послезавтра.

В какой-то момент я осознала, что в психиатрии ключевую роль играет именно насмотренность. В отличие от многих других медицинских специальностей, где теоретическая база имеет первостепенное значение, здесь, в психиатрии, практический опыт и интуиция становятся определяющими. Без них трудно постигнуть глубину проблем, с которыми сталкиваются пациенты.

Однажды я стала свидетелем эпизода, который навсегда остался в моей памяти. В нашем отделении находился мужчина, примерно в возрасте 60–65 лет. В процессе сбора анамнеза я узнала, что он был подполковником, вышедшим на пенсию. После травмы головы, полученной в результате легкой черепно-мозговой травмы, у него начали проявляться психические отклонения. Он стал подозревать своих близких в слежке и верить, что за ним следят некие службы. И всё бы было ничего, но он начал видеть во всех соседях врагов, тех, которые ставят прослушивающие устройства, начал видеть врагов во всех своих родственниках. Это было уже настолько невыносимо, что родственники вызвали скорую помощь и пациента госпитализировали в психиатрическую больницу.

Оказалось, что у бывшего военнослужащего настолько суровая и неусыпляемая психика, что очень долго ему не могли подобрать терапию, которая бы помогла ему.

Однажды, зайдя к нему на осмотр, я заметила, как он медленно приближается ко мне в своих комнатных тапочках. Он двигался чуть сгорбившись, на полусогнутых коленях, перебирая ноги, словно они были из свинца. При этом бормотал себе под нос:

– Юлия Вячеславовна, они меня дратуют, они меня дратуют.

Я насторожилась и попросила его пройти ещё раз. Он подчинился, продолжая мрачное повторение своих слов. В недоумении я обратилась к своему куратору, Николаю Александровичу. Он вошёл в отделение и, хмыкнув, произнёс:

– Пойдем, Юля, перекурим.

Мы спустились вниз, и он закурил сигарету, позволяя себе выдохнуть клубы дыма. Затем с серьёзным видом сказал:

– Вот сейчас ты наблюдала такое явление как нейролепсия. Ты читала в книгах про это?

– Конечно, читала, Николай Александрович.

– Так вот, так нейролепсия выглядит на самом деле.

– Но как такое может быть?– возразила я.– Это же ятрогения[3]. Как можно довести человека до нейролепсии? Так не может же быть!

– Может, Юля. Когда невозможно подобрать нейролептики и нужную дозировку, а психика человека очень долго сопротивляется, нам ничего не остаётся, как убирать все галлюцинации и бред с помощью нейролептиков. Но у них есть и другая сторона – побочные эффекты. Мы дадим ему корректор, и его состояние нормализуется.

После этого случая я поняла, что не всегда лекарства, которые мы назначаем, приносят ожидаемую пользу. И эта встреча осталась в моём сердце надолго. Образ этого бывшего военнослужащего, его отчаяния и страха, запечатлелся в моей памяти. Слово «дратует» так ярко врезалось в сознание, что я до сих пор использую его в своей практике и ничем другим заменить не удается. Оно стало символом той тонкой грани между медицинской помощью и психической болью, которую мы обязаны преодолевать, чтобы помочь людям.

Нейролептический синдром – неврологические нарушения, возникающие вследствие приема нейролептиков и других средств, влияющих на дофаминергические рецепторы. Наблюдаются двигательные расстройства: паркинсонизм, тики, гиперкинезы, стереотипии, двигательное беспокойство, дрожание туловища и конечностей[4].

Нейролептический синдром – распространённое следствие применения медикаментов с антипсихотическим действием. Ранее считался практически неизбежным следствием назначения таких лекарств. В настоящее время эта точка зрения пересмотрена. Появились средства нового поколения, обладающие менее выраженными побочными эффектами. Разработаны схемы терапии, призванные улучшить качество жизни. Тем не менее, проблема по-прежнему остается актуальной. По мнению некоторых специалистов, лекарственный паркинсонизм составляет около 30% от общего количества случаев синдрома Паркинсона[5].