Полная версия

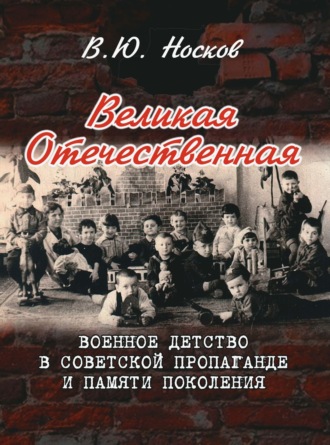

Великая Отечественная. Военное детство в советской пропаганде и памяти поколения (на материалах Донбасса)

Значительное место в современной российской и украинской историографии отведено проблеме несовершеннолетних остарбайтеров. В рамках проекта «Женщины Равенсбрюка» под руководством Н. П. Тимофеевой и Р. Саанверда Сантиса в 20042005 гг. были проведены нарративно-биографические интервью с бывшими несовершеннолетними узниками женского концентрационного лагеря[63]. В ходе их изучения С. В. Аристов выяснил, что вербализация стрессовых явлений повседневной жизни являлась ключевым фактором их преодоления подростками в условиях заточения в Равенсбрюке[64].

Г. Г. Гринченко на основе нарративных интервью проанализировала две стратегии, определяющие рассказ интервьюируемых свидетелей: включение «немецкого» прошлого в семейную историю и коллективный опыт принудительных работ[65][66]. К особенностям детских воспоминаний о пребывании на принудительных работах она относит включение в образы прошлого зрительной, звуковой, пространственной составляющих, присутствие, но не доминирование принуждения к труду. Наиболее тяжелые переживания детей были связаны с физическими лишениями (голод, отсутствие отдыха, тяжелые условия проживания).

В. П. Павлов в своей работе «Дети лихолесья», в основном опираясь на воспитания более 420 очевидцев, рассматривает судьбы воспитанников детских учреждений БССР, как эвакуированных в Среднюю Азию, так и переживших оккупацию Белоруссии.

Т. П. Хлынина в исследовании «Локусы приватного: дом и семья в устных воспоминаниях очевидцев Великой Отечественной войны» указывает на то, что дом играл центральную роль в повседневной жизни советских граждан. Часто коммунальный характер домашнего быта и многопоколенческие семьи были причиной поиска приватного пространства, которым для взрослых могла выступать частная переписка, а для детей – «уличный бег» – стремление избежать родительского надзора, который в военное время и так ослабел[67].

Механизмы и принципы формирования памяти о событиях 1941–1945 гг. у детей военного поколения освещают авторы сборника научных статей под редакцией А. Ю. Рожкова «Вторая мировая война в детских «рамках памяти»[68]. Наибольший интерес представляет работа Е. Н. Стрекаловой, в которой автор указывает, что образы в индивидуальной памяти поколения «детей войны» представлены значительно шире, нежели коллективные представления о событиях военного времени, которые во многом сконструированы из смысловых конструкций последующих эпох, то есть не являются синхронными[69].

Расширение инструментария исследования исторической памяти детей военного поколения связано с обращением к проблеме военного детства представителей различных наук. Социологи A. А. Алексеенок и Т. В. Игнатова для изучения образа войны в сознании людей, чье детство пришлось на 1941–1945 гг. применили метод фокус-группы. Преимуществами данного метода являются взаимодействие участников, групповая дискуссия, выявление спектра мнений, получение углубленной информации[70].

В современной историографии военного детства в СССР постепенно расширяется обращение к синхронным источникам личного происхождения: детским дневникам, письмам, рисункам. B. А. Агеева и А. А. Волвенко вводят в научный оборот детский дневник М. Е. Галах-Мураевой (1943–1945 гг.), на основе его анализа делают вывод, что ключевую роль в формировании представлений об оккупации и оккупантах играл личный жизненный опыт несовершеннолетних, в организации досуга советских детей в отличие от довоенного времени, значительно снижена роль семьи и, соответственно, возросла роль школьных коллективов[71].

Историко-антропологические подходы к изучению проблематики детства применяют авторы в рамках исследования Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления Донбасса: социально-экономического развития региона (А. А. Саржан)[72], фашистской оккупационной политики (И. С. Тарнавский)[73], материального обеспечения матерей и детей (Т. М. Удалова)[74], детских домов (М. А. Соловей)[75]. И. М. Гридина ввела в научный оборот сочинения учащихся 5–7-го классов женских школ г. Константиновки на тему: «Что я пережила во время оккупации немцами города Константиновки». Данный исторический источник очень важен для исследования восприятия детьми военных событий, но автор ограничивается рассмотрением лишь отдельных элементов повседневности советских детей и подростков[76]. Проблемы военного детства в Луганске изучают Т. Ю. Анпилогова, И. А. Зверуха, Г. И. Королева[77].

Проблема места детства в советском смысловом пространстве, а также его отражения в пропаганде и общественном сознании в 1920–1930-х гг. привлекала значительный интерес историков, культурологов, социологов, литературоведов. Исследователями рассматривается широкий диапазон проблем – от формирования общего концепта советского детства (И. Н. Арзамасцева[78], Т. М. Смирнова[79]) – до целого спектра частных прикладных вопросов, связанных с героями детской литературы (И. В. Кукулин)[80], школьными программами (А. И. Щербинин)[81], местом образов Ленина и Сталина в идее советского детства (К. А. Богданов)[82], темой детства в советской драматургии (В. В. Гудкова)[83], играми (В. А. Сомов)[84], др. Проведенные исследования свидетельствуют о нарастании патернализма советской политической системы, исключительной роли и идеологической нагрузке образа счастливого советского детства в предвоенной советской идеологии.

Изучение образов детей и детства в советском смысловом пространстве 1941–1945 гг. не вызывало такого значительного исследовательского интереса, как соответствующая проблематика применительно к 1930-м гг. На период Великой Отечественной войны часто переносятся характеристики предвоенных образов при том, что принципиальные изменения, вызванные войной в советской идеологии, достаточно хорошо изучены[85]. В контексте общего интереса историков к образам общественного сознания изучаются идеологемы и конструкты, в состав которых входили детские образы: советской женщины, государства[86], Отечественной войны[87], Родины-матери, особенно подробно – образ врага. Е. С. Сенявская[88], М. Л. Волковский[89], Л. И. Батюк[90] акцентируют внимание на том, что одним из главных маркеров образа немецко-фашистских захватчиков в советской пропаганде было определение «детоубийцы», при этом характеристика жертв агрессии, в первую очередь детей, включается авторами в смысловую структуру образа врага.

В ряде работ осуществляется анализ детских образов в отдельных средствах пропаганды, литературе и искусстве (также выполнявших пропагандистские функции). А. В. Фатеев[91], С. Г. Леонтьева[92], К. А. Богданов[93] при изучении детской литературы анализировали ее соотношение с официальной идеологией, включение в воспитательный процесс. Л. А. Пинегина, проанализировав факторы обращения советских художников к теме детства, разработала классификацию образов ребенка в советской живописи периода Великой Отечественной войны[94]. Наиболее характерные живописные детские образы выделила Т. В. Ильина[95]. А. Е. Снопков рассмотрел типичные детские образы, используемые в советском агитационном плакате[96].

Обращение к истории советского детства 1930–1940-х гг. в западной историографии разворачивается в контексте интереса к оформлению советской идеологической системы в 1930-х гг., социальному статусу несовершеннолетних, государственной социальной политике, советской идеологической интерпретации феномена детства[97].

Таким образом, изучение советского военного (1941–1945 гг.) детства в СССР прошло литературно-публицистический и научно-литературный этапы. В современных условиях исследование проблемы представлено в работах российских, украинских, западноевропейских и американских историков широким спектром направлений, однако проблема синхронного образа военного детства в общественном сознании, прежде всего, на его идеологическом уровне и на материалах Донбасса остается неизученной.

* * *В основу изучения образа военного детства в советском общественном сознании 1941–1945 гг., положены группы источников, классифицированных по происхождению и содержанию.

Первая группа источников – это документы органов партийногосударственной власти, которые касались социального статуса и материального обеспечения разных категорий детей, формирования пропагандистского образа детства, отражали общественную активность, направленную на заботу о подрастающем поколении.

Вторая группа объединяет материалы средств массовой информации: Совинформбюро, ряда газет и журналов. Пресса, с одной стороны, выступала важнейшим средством пропаганды, формировавшим образы общественного сознания, а с другой, в ней публиковался и ряд материалов, в частности, писем, фотографий, отражавших такой образ. Особое значение сообщений Совинформбюро определяется тем, что в период Великой Отечественной войны этому органу принадлежало монопольное право на получение и распространение внутри страны и за рубежом информации о военных действиях. Тексты сводок были опубликованы в 1944–1945 гг.[98]

Третья группа представлена произведениями фольклора. Тексты песен, загадок, анекдотов, «песен неволи», записанных со слов детей и подростков в ходе экспедиций 1944–1949 гг., а также произведения детского творчества (стихи, сочинения) хранятся в Архивных научных фондах рукописей и фонозаписей Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Ф. Рыльского (фф. 14–3, 14–5). Особый интерес представляет сохранившиеся в коллекции Т. М. Джерелюк воспоминания ученицы 6-го класса средней женской школы № 80 г. Сталино Эллы Богохвал (14 лет) про День Победы, написанные ею в октябре 1947 г.[99]

В четвертую группу вошли ведущие для изучения образа военного детства в общественном сознании источники личного происхождения: письма, дневники и мемуары. Особое значение писем и дневников определяется тем, что они фиксировали непосредственные (синхронные) впечатления и оценки участников (свидетелей) войны. Письма военного времени позволяют реконструировать характер и атмосферу отношений между членами семей, разлученных войной. В работе использованы опубликованные, размещенные на интернет-сайтах, сохранившиеся в семейных архивах письма жителей Сталинской области. Дневники – памятники достаточно редкие, ведь возможность вести их в военных условиях имели немногие, а написанные детьми – просто уникальны. В семейном архиве Горбовых-Червяченко сохранился такой источник – детский военный дневник Э. П. Подольской (Червяченко), опубликованный автором данной диссертации[100].

Пятая группа – это произведения разных жанров художественной литературы. С одной стороны, все публиковавшиеся произведения в условиях военного времени несли пропагандистскую нагрузку, а с другой, в них отражались реалии времени, мысли, чувства авторов, общие настроения, ведь, как вспоминал позднее В. Азаров: «Никогда писатели не были так близки к народу, как в этом смешении голода, холода, огня, смертей, в долгую годину бедствий. При Совинформбюро в первые же месяцы войны была создана литературная группа, в которую вошли известные писатели и публицисты: Б. Н. Полевой, Н. А. Тихонов, А. Н. Толстой, М. А. Шолохов, И. Г. Эренбург и др. Кроме этого, многие литераторы, в том числе детские писатели, стали военными корреспондентами и сотрудниками редакций фронтовых газет.

Шестая группа объединяет визуальные источники: агитационные плакаты и листовки, открытки, марки, фотоматериалы, художественные и документальные фильмы.

Седьмую группу составили материалы устной истории. Использовались как авторские, так и опубликованные материалы.

Автором в городах Донецк, Киев, Львов, селе Иванополье (Константиновский р-н Донецкой обл.) было опрошено 52 респондента, которым на 22 июня 1941 г. исполнилось от 3 до 16 лет (из них 27 на момент начала войны проживали в Сталинской области, 21 – в шести областях УССР, 4 – в других республиках СССР). Из проведенных интервью 14 носили нарративный, 38 – полуструктурированный характер[101].

Программа интервью включала три тематических блока, посвященных семье, военной судьбе и повседневной жизни в период Великой Отечественной войны. Опрос проводился в 20072015 гг., что позволило выявить также и влияние текущей политической ситуации на содержание воспоминаний. Для интервью, записанных в период 2007–2012 гг., характерна демонстрация рассказчиком персональных идеологических убеждений, коррелирующихся с политическими дискуссиями и информационными трендами политической борьбы на Украине. Так в респонденты, большинстве случаев, комплиментарно подчеркивали преимущества социально-экономическом устройства СССР сравнивая его с украинским. В ряде случаев опрошенные возмущались исторической политикой президента В. А. Ющенко. Лейтмотивом материалов, собранных автором в 2015 г., является сравнение тягот двух войн, а также стратегий выживания в условиях военного времени. Вместе с тем данные интервью отражают и социально-политические процессы, проходившие в Донецкой Народной Республике в начале вооруженного конфликта: усиление региональной и общероссийской самоидентификации, перенос на ВФУ характеристик образа военнослужащих фашистской Германии и т. д. Материалы интервью не подвергались литературной обработке. Интервью с детьми войны были дополнены вторичными интервью с детьми тех, кто пережил войну в детском возрасте.

В целом указанные группы исторических источников образуют комплекс, позволяющий исследовать проблему с достаточной степенью полноты и достоверности.

Часть первая. Образы детей и детства в советской пропаганде периода Великой Отечественной войны

Глава первая. Предвоенный образ счастливого советского детства

Великая Отечественная война явилась не только геополитическим, военно-техническим, экономическим, внешнеполитическим, но и ментальным, мировоззренческим, идеологическим противостоянием. Участник боевых действий, герой битвы за Москву Б. Момышулы, одним из первых в отечественной историографии обратившийся к изучению психологического среза событий 1941–1945 гг., отмечал: «Война оказала нам услугу зеркала, помогла познанию самих себя и других»[102].

Неотъемлемой частью Второй мировой войны стали пропагандистские технологии, направленные на мобилизацию вооруженных сил и населения, влияние на вражескую армию и жителей занятых территорий. С началом военных действий содержание советской пропаганды, сохранившей партийно-государственную монополизацию и высокую степень институционализации, претерпело существенные изменения. Теоретические установки уступили место эмоционально насыщенным, художественно ярким образам. В этом контексте детские темы, сюжеты и мотивы превратились в одни из ведущих во всех формах и средствах советской пропаганды.

Образы детей и детства в советской пропаганде периода Великой Отечественной войны, их характер, конструкция генетически связаны с символическим отражением социальной политики СССР в предвоенные годы, идеи создания «Нового человека».

В 1920–1930-е гг. в советском смысловом пространстве образ детства занимал исключительно важное место в силу целого ряда обстоятельств. Такой образ напрямую коррелировал с пафосом устремленности в будущее, общественными трансформациями, в первую очередь – реализацией цели построения справедливого социалистического общества. Все это дает основание ряду современных историков рассматривать «успешное и счастливое будущее для каждого ребенка» в качестве одного из пунктов своего рода социального договора в СССР[103]. В публичной риторике 1930-х гг. популярным был метафорический перенос рождения и взросления человека на историю молодого государства[104]. Как провозглашал датский писатель Мартин Андерсен Нексе, приветствуя Советский Союз: «…мы в сказочной стране, в прекрасной стране пролетариата. Это значит – мы в царстве ребенка!»[105]. Образ счастливого советского детства в официальной идеологии и пропагандистских практиках выполнял роль фасада, своеобразной витрины достижений социалистического строя.

Достаточно полное представление о формировании официальной советской трактовки феномена детства дает система соответствующих статей Большой Советской Энциклопедии. В вышедшем в 1931 г. томе 21 в статье «Детство» особо подчеркивалась его социальная природа, невозможность найти биологические критерии границ детского возраста: «Продолжительность детства, если под последним понимать период от рождения до того момента, когда человек становится общественно и производственно самодеятельным, была всегда социально обусловлена»[106]. Советское детство противопоставлялось детству в эксплуататорском обществе по двум основным направлениям. С одной стороны, критиковалось искусственное продление несамостоятельности детей привилегированных классов, изоляция их от общественной жизни и реальных проблем, а с другой – несоблюдение прав пролетарских и крестьянских детей, эксплуатация их труда. Важнейшее отличие советского детства заключалось в активной заботе государства о ребенке – и в смысле воспитания, и в смысле социального обеспечения.

Если в 1920-е гг. в пропагандистской работе в СССР главный акцент делался на прямом участии детей в классовой борьбе, то в 1930-е гг. речь ведется о постепенной социализации: «Тщательно изучая и учитывая характерные черты детства на разных его стадиях, советское государство организует необходимую среду и необходимые воздействия для подготовки зрелого участника в строительстве социализма и коммунизма, проникнутого коммунистической нравственностью, владеющего диалектико-материалистическим взглядом на мир, чуждого какой-либо мистики, суеверия или религии, верного члена пролетарского движения»[107]. Воспитание провозглашалось одной из главных задач системы образования. М. И. Калинин, выступая перед учителями на совещании в редакции «Учительской газеты» в декабре 1937 г., отмечал, что главной целью советского образования является: «воспитывать из наших ребят действительно хороших, действительно социалистических граждан – честных, храбрых, с развитым товарищеским чувством, дисциплинированных»[108]. А. С. Макаренко, на практике добившийся выдающихся результатов в трудовом коллективном воспитании (и перевоспитании), отмечал, что труд «без политического и общественного воспитания не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным процессом»[109]. Важным шагом, приобщением к взрослой жизни для школьника было вступление в октябрята, затем во Всесоюзную пионерскую организацию и в ряды ВЛКСМ. Эта общественно-политическая вертикаль позиционировалась как форма соединения заботы старших, их воспитательной работы и активности самих детей.

Исследователи обращают внимание на широкое использование в выступлениях руководителей, художественных произведениях, в прессе определения «юный» применительно к многочисленным групповым именам: юные следопыты, юные мичуринцы, в языковый обиход вошла слоговая аббревиатура «юннат» (юные натуралисты) и т. п. По мнению С. А. Ушакина, такая лексика отражает репрезентацию детства как периода интеграции ребенка в контекст «взрослой» повседневности, утверждая смысловую модель «дети – это взрослые маленького роста». Например, в песне Д. А. Прицкера и В. С. Гурьяна «Пионерская железнодорожная»:

Машинисты – пионеры,Кочегары – пионеры,И кондуктор – пионер,И начальник – пионер,И любой из пассажиров – пионер.Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Платонов А. Смерти нет! Рассказы и публицистика 1941–1945 годов / Андрей Платонов; сост., подготовка текста, комм. Н. В. Корниенко. – М.: Время, 2010. – 496 с.

2

Копопсов Н. Память строгого режима: История и практика в России / Н. Копопсов. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – С. 65–67; Сенявская Е. С. «Образ войны» в массовом сознании и исторической памяти: вопросы теории и методологии / Е. С. Сенявская // Опыт мировых войн в истории России: сб. ст. – Челябинск: Каменный пояс, 2007. – С. 318–329.

3

Закон Украiни «Про соцiальний захист дней шипи» вiд 18.11.2004 № 2195-IV // Вадомосй Верховноi Ради Украiни. – 2005. – № 4. – Ст. 94.

4

Сидорова В. Культура образа. Кросс-культурный анализ образа сознания / B. В. Сидорова. – Харьков: Гуманитарный центр, 2012. – С. 30–34.

5

Обухов А. Исторически обусловленные модификации образа мира / Алексей Обухов // Развитие личности. – 2003 – № 4. – С. 51–68; Зинченко В. П. Сознание и творческий акт / В. П. Зинченко. – М.: Языки славянских культур, 2010. – C. 249–265.

6

Кастельс М. Власть коммуникации / Мануель Кастельс; пер. с англ. Н. М. Тылевич, под научн. ред. А. И. Черных. – М.: Издат. Дом ВШЭ, 2016. – С. 221.

7

Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века. Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества / Е. С. Сенявская. – М.: РОССПЭН, 2006. – С. 91–95.; Сенявская Е. С., Сенявский А. С., Жукова Л. В. Человек и фронтовая повседневность в войнах России XX В. – очерки по военной антропологии / под общ. Ред. Сенявской Е. С. – М.: ИРИ РАН: центр гуманитарных инициатив, 2017. – С. 422.

8

Литовская М. А. Мальчики и девочки: реалии социализации: сб. статей / Межрегион. исслед. в обществ. науках, М-во образования РФ, ИНОЦентр; ред. М. А. Литовская, Е. Г. Трубина, О. В. Шабурова. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004. – С. 71; Обухова Л. Ф. Детская психология: история, факты, проблемы / Обухова Л. Ф. – М., 1990. – С. 30–31.

9

Бурганова Л. А. Реконструирование структуры образа военного конфликта (по материалам СМИ) / Л. А. Бурганова, П. А. Корнилов // СоцИс. – 2003. – № 6. – С. 56.

10

Байрау Д. Понятие и опыт тотальной войны (на примере Советского Союза) / Д. Байрау // Опыт мировых войн в истории России: сборник статей. – Челябинск: Каменный пояс, 2007. – С. 31.

11

Платонов А. – С. 177–181.

12

Там же. – С. 126–132.

13

Там же. – С. 399.

14

Абраменкова В. Образ ядерной энергетики в детской картине мира (опыт социогенетического анализа) / В. В. Абраменкова // Вопросы психологии. – 1990. – № 5. – С. 49.

15

Катаев В. Сын полка / В. Катаев. – М.: Детгиз, 1947. – 287 с.

16

Фадеев А. Молодая гвардия / А. А. Фадеев. – Л.: Лениздат, 1947. – 548 с.; Фадеев А. Разгром. Молодая гвардия / Фадеев А. А. – М.: Художественная литература, 1979. – 746 с.

17

Мелетинский Е. М. Моя война // Избранные статьи. Воспоминания / Е. М. Мелетинский; отв. ред. Е. С. Новик. – 2-е изд, доп. – М.: Рос. Гос. Гуманит. Ун-т, 2008. – С. 288–289; Авченко В. Фадеев / Василий Авченко. – М.: Молодая гвардия, 2017. – С. 280–291; Манукян О. Г. Две редакции романа А. Фадеева «Молодая гвардия». Исторические и образные акценты: автореф… канд. фил. наук: спец. 10.01.01 «Русская литература» / Манукян Оганес Григорьевич. – М., 2005. – 14 с.

18

Богомолов В. Иван // Соч.: в 2 т. Т.П: Сердца моего боль / Владимир Богомолов. Сост., подгот. текста, коммент Р. А. Глушко. – М.: Вагриус, 2008. – С. 13–81.

19

Богомолов В. Момент истины: Момент инстины (В августе сорок четвертого.) Роман. История создания романа. Из рабочих тетрадей. Глава, не вошедшая в роман. История пуббликации. Об истине и активной псевдокомпетенции. В переписке с читателями / Владимир Богомолов; сост., подгот. текста, коммент Р. А. Глушко. – М.: Вагриус, 2007. – С. 10.

20

Там же. – С. 28, 52.

21

Там же. – С. 80–81.

22

Приставкин А. Трудное детство. Маленькие рассказы / Анатолий Приставкин // Юность. – 1959. – № 6. – С. 48–54.

23

Кассиль Л. А. Улица младшего сына / Л. А. Кассиль, М. Л. Поляновський. – М.: Детская литература, 1985. – 480 с.

24

Гончаренко И. К. Дети-герои / Сост. И. К. Гончаренко, Н. Б. Махлин. – 2-е изд. – К.: Радянська школа, 1985. – С. 153–178.