Полная версия

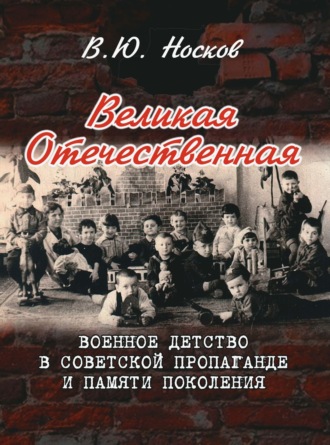

Великая Отечественная. Военное детство в советской пропаганде и памяти поколения (на материалах Донбасса)

Владимир Носков

Великая Отечественная. Военное детство в советской пропаганде и памяти поколения (на материалах Донбасса)

© Носков В. Ю., 2024

© АИРО-XXI, 2024

© «Пробел-2000», 2024

* * *Введение

Великая Отечественная война явилась одним из величайших событий, определивших ход мировой истории и судьбы всех ее участников – от мала до велика. Тотальная война втянула в себя сражающиеся армии и гражданское население, опрокинув привычное деление на фронт и тыл, перечеркнув прежние представления об обычаях и этосе войны. Речь шла о жизни и смерти миллионов людей, о будущем цивилизации. История войны – неисчерпаемая тема, ее изучение – долг историков перед теми, кто выстоял и победил, ковал победу, растил хлеб и сохранял культуру. Великий русский писатель Андрей Платонов, сам будучи фронтовым корреспондентом, высказал в своей, лишь недавно опубликованной, записной книжке следующую мысль: «В нашей войне знаменательно то, что даже человек слабый и ничтожный, даже ребенок, еще не осмысливший мир, обречен на подвиг, на честь и величие»[1].

Для детей, как и для фронтовиков, и тружеников тыла, опыт войны стал ключевым в жизни. Он определил очень многое в мировоззрении советских людей, для которых память о войне и великой Победе приобрела поистине священное значение. Вместе с тем, для детского восприятия это был и болезненный, травматический опыт страдания, потерь и лишений. В наши дни представители именно этого поколения являются носителями живой памяти о Великой Отечественной войне, их свидетельства вызывают неослабевающий интерес и оказывают значительное влияние на молодежь.

Полнота осмысления военного детства предполагает детальный анализ его отражения в сознании современников, воссоздание бытовавшего в 1941–1945 гг. (синхронного) образа на основных уровнях советского общественного сознания – обыденном и официально-идеологическом.

Детство – период, в рамках которого происходит становление мировоззрения и личности ребенка, от этого процесса неотделимы образы реальности в сознании детей, переживших войну. Ребенок всегда воспринимается как цель жизненных усилий, воплощение счастья, будущего, поэтому в пропагандистском арсенале понятия материнства и детства выступают важными показателями эффективности социальной политики, воплощением социальных идеалов.

Важным для данной работы является определение понятия «военное детство». Оно неразрывно связано с феноменом военного поколения – общности современников, сформировавшихся в определенных исторических условиях, под влиянием значимых исторических событий, независимо от их хронологического возраста, объединенных общим восприятием пережитого исторического прошлого[2]. Термин «дети войны» возникает уже на завершающем этапе Второй мировой войны, закрепляется в историографии в конце 1980-х гг., а в 1990–2000-е гг., получает широкое распространение на постсоветском пространстве и в политических практиках. Это объясняется, прежде всего, демографическими факторами, изменившими структуру фронтового поколения, в котором доминировать стали люди, встретившие войну в несовершеннолетнем возрасте и не имевшие особого законодательно закрепленного социального статуса. Свою роль сыграло и то, что в условиях развития демократических институтов «дети войны» стали важной целевой электоральной группой, что усилило политические дискуссии об их правовом статусе. Так например, в рамках Закона Украины «О социальной защите детей войны» от 18 ноября 2004 г. данный статус получали лица – граждане Украины, которым на момент завершения Второй мировой войны 2 сентября 1945 г. не исполнилось 18 лет[3]. На федеральном уровне в Российской Федерации на сегодняшний день отсутствует как социальный статус, так и определение категории «дети войны», однако в ряде регионов граждане, родившиеся в период с 22.06.1928 г. по 02.09.1945 г., законодательно определяются как «дети войны».

Понятие «образ» – одно из ключевых в культуре и является универсальной метафорой социального анализа. В теории познания под образом понимают субъективную картину мира или его фрагментов, содержащую сам субъект, других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий[4]. В социальной психологии в зависимости от содержания различают чувственные и знаковые образы. В структуре же образа выделяется эмоциональный и интеллектуальный (рефлексивный, когнитивный) компоненты[5]. Образ рассматривается как результат взаимодействия субъекта, объекта и обстоятельств восприятия. В качестве субъекта и объекта могут выступать не только индивиды, но и государства, народы, социальные группы: «Для общества в целом, в отличие от конкретного индивида, создание образов разворачивается в сфере общественной коммуникации»[6]. Е. С. Сенявская выделяет глобальный (стойкий, закрепленный у нескольких поколений комплекс представлений, сформированный под воздействием пропаганды) и бытовой (мобильные, изменчивые впечатления) виды образов[7]. Ключевое значение имеют выводы о синкретическом характере процессов социализации, индивидуализации и становления картины мира в детском возрасте; определяющей роли эмоциональной реакции в осознании элементов реальности; включении элементов взрослого сознания, в частности рефлексии, на подростковом этапе[8]. Важнейшей характеристикой образов сознания является их динамизм, соответственно, по времени формирования выделяется три типа образов: прогностический, синхронный и ретроспективный[9].

Особую важность имеет рассмотрение локально сфокусированных образов военного детства. В этом отношении характерен опыт Донбасса, в истории которого сконцентрированы ожесточенные бои, массовая эвакуация, особо жесткий в силу прифронтового положения оккупационный режим, восстановление усилиями всего Советского Союза. В силу трагических обстоятельств развернувшейся в наши дни войны тема приобретает практическое значение в контексте как идеологической актуализации образов и символов, связанных с Великой Отечественной войной, так и преодоления детьми социальных и психологических последствий военного конфликта.

* * *Изучение образа военного детства в советском общественном сознании 1941–1945 гг. осуществляется в рамках человекоцентричной парадигмы исследований истории Великой Отечественной войны. Для выяснения степени изученности темы, использования результатов исследований предшественников, определения путей дальнейшего накопления исторических знаний необходимо специальное рассмотрение ее историографии. В свою очередь, исследование образов определенных значимых явлений в общественном сознании возможно только при опоре на широкую источниковую базу. В силу междисциплинарности проблемы, сложного соотношения форм общественного и индивидуального сознания, существования множества трактовок феномена детства особенно актуальным является определение и обоснование оптимальных методологических стратегий, связанных с выработкой подхода исторической науки к исследованию образов обыденного и идеологического уровней общественного сознания.

Историография Второй мировой войны, рассматривающая феномен войны в различных измерениях, представлена огромным количеством работ, авторами которых на разных этапах выступали, прежде всего, советские историки, ученые России, Украины, Донбасса, а также зарубежные специалисты. Человекоцентричные исследования военного детства на советском и современном этапах исследований имеют значительную специфику по сравнению с общей историографией Великой Отечественной войны.

Первый этап человекоцентричного осмысления военного детства в СССР – с середины 1940-х до середины 1960-х гг. – можно определить как литературно-публицистический. В Советском Союзе введение проблемы военного детства в публичное пространство, обращение к внутреннему миру ребенка в условиях войны впервые произошло благодаря художественной литературе. Это следует считать по-своему закономерным ввиду особенностей литературы как вида искусства, создающего целостные образы людей, событий, эпохи в целом. Как справедливо отмечает Д. Байрау, в силу специфики советского общества с его идеологической регламентацией и цензурой субъективное и индивидуальное восприятие войны и фронтовиками, и, в еще большей степени, другими социальными группами могло найти выражение именно в художественной литературе[10].

По времени появления глубоко психологических произведений о ребенке на войне приоритет принадлежит рассказам А. П. Платонова. В опубликованном в 1943 г. рассказе «Маленький солдат» внутренний мир ребенка, оставшегося сиротой и превращенного войной в солдата, дается через восприятие взрослых[11]. Рассказ «Никита» (1945 г.) написан от лица пятилетнего мальчика, который после ухода матери на работу в поле остается в доме один среди вещей, наделяемых им антропоморфными чертами[12]. У современников вызвал критику именно акцент на антропоморфизме детского восприятия мира[13], однако экспериментальные исследования детских психологов в наши дни свидетельствуют, что архетипы коллективного бессознательного представлены у детей (в детских рисунках, сказках, фольклоре и пр.) открыто, ярко и развернуто[14].

Произведением, которое оказалось в центре и общественного, и государственного внимания, стала повесть В. П. Катаева «Сын полка»[15]. Название повести как обозначение целой категории детей и подростков, несущих службу в составе воинских подразделений, быстро вытеснило официальный термин – воспитанники (воинских подразделений). В. П. Катаев охватил целый спектр проблем военного детства: сиротство и обездоленность, боль взрослых от невозможности защитить детей от страданий, сам факт участия детей в боевых действиях, новые формы государственной заботы. На наш взгляд, в дальнейшем непосредственное включение книги в пропагандистское и дидактическое пространство привели к ее упрощенной трактовке в историографии.

Большую роль в привлечении внимания и увековечивании военного подвига молодежи (в том числе детей) сыграл роман А. А. Фадеева «Молодая гвардия»[16]. Созданный на документальной основе героической и трагической истории подпольной молодежной организации г. Краснодона, этот роман запечатлел психологически достоверные образы героев-комсомольцев, которым автор в большинстве сохранил подлинные имена. И мемуаристы, и литературоведы, и биографы А. А. Фадеева едины во мнении, что основным побудительным мотивом для художника было именно стремление передать искренность и самоотверженность советских юношей и девушек, особенно ярко воплотившихся в первой редакции романа[17].

Значительное углубление детских образов связано с опубликованной в конце 1958 г. повестью В. О. Богомолова «Иван», воплотившего в своем первом произведении богатый фронтовой опыт[18]. Писатель создает образ ребенка, превращенного войной в профессионального разведчика, мстящего врагу: «С одной стороны, это трагическая судьба двенадцатилетнего мальчика на войне, с другой – профессионально точное описание «зеленой тропы», переброски через линию фронта разведчика, в данном случае героя повести»[19]. Автор подчеркивает отличие Ивана от воспитанников полка, его «лютую, недетскую ненависть» к врагу[20]. Для достижения максимально реалистического эффекта Богомолов впервые применил в повести прием включения в повествование точной стилизации официальных документов[21].

Циклом рассказов «Трудное детство», опубликованном в 1959 г. в журнале «Юность», пришел в литературу А. В. Приставкин[22]. Небольшие, не имеющие сюжета рассказы воспроизводят автобиографические сцены из жизни эвакуированных в тыловом детском доме. Литературоведы часто определяют жанр этого произведения как стихи в прозе или объясняют его необычную, похожую на вспышки, структуру неопытностью писателя. Как нам представляется, в силу своего таланта Приставкин сумел воспроизвести в художественном произведении именно особенности детской памяти.

В рамках литературно-публицистического этапа изучения военного детства выделяется биографическое направление. У его истоков – талантливая и многоплановая повесть Л. А. Кассиля и М. Л. Поляновского «Улица младшего сына» (1949 г.) о жизни и борьбе в оккупированной Керчи юного подпольщика Володи Дубинина[23]. Начиная с 1950-х гг. в СССР появилось множество беллетризованных биографий (публицистические очерки, документальные повести, научно-популярные издания) советских детей и подростков – активных участников борьбы с фашизмом. Подобная тенденция объясняется, с одной стороны, стремлением отдать дань их памяти, накоплением новых данных о подвигах несовершеннолетних, с другой – переосмыслением войны в послесталинскую эпоху, смысловом акценте на ее общенародном характере. Знаменательным стало присвоение посмертно звания Героя Советского Союза Вале Котику и Зине Портновой в 1958 г., Марату Казею в 1965 г.[24] В государственном идеологическом контексте формируется и закрепляется в общественном сознании идеологема «пионеры-герои». Интерпретация активного участия детей в вооруженной борьбе против фашизма существенно отличалась от комплекса представлений 1941–1945 гг. Так, к числу пионеров-героев был отнесен Леня Голиков[25], который в военное время прославился как герой-комсомолец[26].

Примером возвращения заслуженного внимания к несовершеннолетним участникам подпольной борьбы в Донбассе в годы Великой Отечественной войны является документальная повесть М. Гранберга «Это было в селе Покровском». Произведение посвящено деятельности подпольной пионерской организации «Каровский союз пионеров» в с. Покровском Донецкой области (Каров – герой повести создателя организации Васи Носакова). Помимо освещения деятельности организации, автор проследил дальнейшую судьбу участников подполья[27].

Художественный уровень и документальная достоверность биографических работ очень разнились, значительная их часть носила сугубо пропагандистско-дидактический характер. Литературовед С. Г. Леонтьева для изданий подобного характера вводит термин «литература пионерской организации». Она отмечает бытование шаблона, схожесть описания жизни детей-героев с агиографией и ее провиденциализмом[28]. В целом ряде случаев ради получения заданного результата авторы шли на серьезные фактические искажения. В этом смысле характерный пример – биографический очерк о Василии Курке (1925–1945), в котором его возраст был уменьшен до 13 лет, искажены время и место начала службы, приписаны подвиги разведчика [5.210]. Подобные искажения широко используются в современной антисоветской риторике для выдвижения взаимоисключающих утверждений. С одной стороны, говорится об аморальном тотальном вовлечении детей в вооруженную борьбу, а с другой – о якобы тотальной фальсификации истории и отсутствии подлинного героизма несовершеннолетних[29].

Второй исследовательский этап – научно-литературный, охватывающий середину 1960-х – 1980-е годы. На данном этапе различные проблемы военного детства раскрывались в произведениях целого ряда жанров, для которых характерно сопряжение художественного и научного творчества.

Жанр научного поиска как научно-литературного И. Л. Андроников определил через его особенность – захватывающее читателя движение вместе с автором в его научных поисках. К этому жанру Андроников отнес книгу А. А. Смирнова «Брестская крепость», в которой «прослеживаются судьбы сотен людей, восстанавливается коллективный подвиг, которому, казалось, навсегда суждено остаться безымянным»[30]. Среди восстановленных была и судьба воспитанника музыкантского взвода Петра Клыпы[31].

В жанре научного поиска также написана книга А. Л. Барто «Найти человека»[32]. В художественной форме представлен сложный исследовательский путь: возникновение идеи поиска родных, разлученных войной, без точных данных, по воспоминаниям детства; масштабная переписка; ежемесячная радиопередача (1965–1973 гг.); подтверждение правильности методики – более 900 воссоединенных семей. Агния Барто нашла решение проблемы, которая волновала Всеволода Вишневского, когда 14 сентября 1943 г. он, находясь в блокадном Ленинграде, писал в дневнике: «У детой при усыновлении меняют фамилию, и когда-нибудь уцелевшим родным, близким будет почти невозможно их разыскать»[33]. «Чтобы писать для ребенка, надо прежде всего хорошо его знать», – так свой художественный принцип А. Барто сформулировала в выступлении на I Съезде советских писателей[34]. Опираясь на опыт работы с детьми и глубокое знание их психологии, писательница доказала релевантность использования ранних (по крайней мере, с 3-х лет) воспоминаний, структурировала их, вычленила базовые образы. Новаторство, междисциплинарность, высокие гуманистические цели делают книгу А. Л. Барто важной вехой в истории изучения военного детства.

В сборнике «Медаль за бой, медаль за труд» авторы очерков по газетным публикациям, воспоминаниям восстанавливают имена и судьбы сыновей полков, детей – героев труда, запечатленных на фотографиях военного времени. Составитель и редактор сборника В. Караваев сам в годы войны был сыном полка[35]. Очерки, письма, воспоминания, документы собрал В. Демьяненко в книге «Сини полюв». Судьба ее героев (место рождения, боевая или трудовая биография) связана с Донбассом[36]. Я. Давидзон, бывавший в качестве корреспондента в крупных партизанских соединениях, используя материалы собственных статей, восстанавливает жизнь и быт юных партизан[37]. Книга В. Литвинова «Поезд из ночи» посвящена детям-узникам фашистских концентрационных лагерей (Майданек, Освенцим, Саласпилс). В работе сочетаются документальные данные и свидетельства очевидцев о зверствах над несовершеннолетними узниками[38].

Проблема участия несовершеннолетних в сопротивлении оккупантам в Донбассе также освещалась в рамках журналистских расследований. Так, А. Голубцов и И. Донченко в своей статье «В 15 мальчишеских лет» рассказывают о предвоенной жизни и боевом пути Анатолия Комара, погибшего в 1944 году[39].

На стыке научного и художественного находится жанр книг, написанных советскими плакатистами: «Как создается плакат» В. С. Иванова[40] и «Товарищ плакат» В. Б. Корецкого[41]. Это глубокие исследования по теории плакатного искусства, широко опирающиеся на богатейший опыт работы выдающихся мастеров.

Подвижническим трудом писателей было положено начало обращения к устной истории. Именно так мы можем оценить появление жанра, который Алесь Адамович называл сверхлитературой – в смысле отказа от вымысла, достижения непосредственного контакта с реальностью. Преодолевая достаточно серьезные административные барьеры, Д. А. Гранин, А. М. Адамович создали «Блокадную книгу»[42], А. М. Адамович, Я. Брыль, В. А. Колесник – сборник «Я из огненной деревни»[43]. Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник писали о создании книги и ее цели: «Десятки километров магнитофонных записей – рассказы более трехсот непосредственных свидетелей хатынских трагедий и составили содержание этой книги. <…> Свою задачу мы видели в том, чтобы сберечь, удержать, как “плазму”, невыносимую температуру человеческой боли, недоумения, гнева, которые не только в словах, но и в голосе, в глазах, на лице.»[44]. Одной из центральных в проблематике устной истории военного детства стала книга «Последние свидетели. Соло для детского голоса» С. А. Алексиевич[45]. С обращением авторов к устной истории, к «живым голосам» на первый план вышла проблема травматического жизненного опыта детей военного поколения. И по задачам, и по характеру источников эти книги отличаются от жанра научного поиска, поэтому нам представляется некорректным противопоставление книг С. А. Алексиевич и А. Л. Барто.

Третий, современный – историко-антропологический – этап начался в 1990-е годы и связан с обращением отечественных ученых к идеям и инструментарию западной исторической науки, прежде всего это касается историко-антропологического подхода, разрабатывавшегося представителями западной историографии, в первую очередь разных поколений школы «Анналов» и Франкфуртской школы[46]. Историко-антропологические исследования военного детства разворачиваются по нескольким основным направлениям.

Становление историко-антропологического подхода к изучению военного детства в СССР генетически связано с исследованиями социальной истории советских несовершеннолетних в годы войны, в круг изучаемых проблем включаются исследования детской повседневности[47]. Одна из первых попыток комплексного исследования проблемы связана с трудами украинского ученого Г. М. Голыша, которые с точки зрения нашей работы ценны еще и в силу подробного освещения истории социального и материального положения детей и подростков в Донбассе в 19411945 гг[48] А. А. Зимина и Е. А. Клубникова рассматривают аспекты, связанные с правами и обязанностями детей во время Великой Отечественной войны, в частности проанализирована регуляция общественной помощи пострадавшим в результате боевых действий несовершеннолетним[49].

Значительные результаты в изучении детской повседневности 1941–1945 гг. связаны с трудами Е. Ф. Кринко, И. Г. Тажидиновой, Т. П. Хлыниной, А. Ю. Рожкова, И. В. Ребровой, Е. Н. Стрекаловой, Н. Э. Вашкау, В. А. Агеевой, М. А. Рыбловой, Н. О. Фурсиной и др. Спектр интересов исследователей охватывает такие сферы жизни советских несовершеннолетних в годы Великой Отечественной войны, как жизненные стратегии[50], пищевые практики[51], семейная жизнь[52], восприятие домашнего пространства[53], представления о враге, принудительный труд в Германии[54] и т. д.

Коллективные работы Е. Ф. Кринко, И. Г. Тажидиновой, Т. П. Хлыниной «Повседневный мир советского человека 1920–1940-х гг.: жизнь в условиях социальных трансформаций»[55] и «Частная жизнь советского человека в условиях военного времени: пространство, границы и механизмы реализации (1941–1945 гг.)»[56] представляют особый интерес с точки зрения реконструкции семейного пространства советского человека. Авторы приходят к выводу, что семья в годы Великой Отечественной войны стала ключевым институциональным механизмом преодоления трудностей военного времени. Исследователи также отмечают, что, несмотря на государственную политику регулирования семейных отношений, люди имели значительную степень свободы в области конструирования собственного пространства.

В монографии волгоградского историка Т. А. Павловой впервые представлена развернутая картина условий жизни, настроений и поведения населения на разных этапах Сталинградского сражения: накануне битвы, в условиях военного и осадного положения, в период немецко-фашистской оккупации, во время окружения города советскими войсками. Уделено также внимание повседневным проблемам беременных женщин, женщин с малолетними детьми, детей-сирот[57].

В работе Л. Л. Газиевой «Проблемы и противоречия использования опыта Первой мировой войны по спасению детей в период Великой Отечественной войны» рассматриваются изменения в жизненных стратегиях несовершеннолетних в условиях вооруженного конфликта: от доминирующего стремления нанести вред противнику ребенок переходит к стремлению помочь «своим»[58]. Эти выводы перекликаются с наблюдениями А. В. Фатеева за ходом дискуссии в среде советских педагогов о принципах воспитательной работы с детьми в военное время – противостояния концепций «взращивания ненависти к врагу» и «формирования у школьников гуманистических ценностей»[59].

Весомый вклад в реконструкцию детской повседневности принадлежит волгоградскому историку М. А. Рыбловой, соавтору монографии «Детство и война: культура повседневности, механизмы адаптации и практики выживания детей в условиях Великой Отечественной войны (на материалах Сталинградской битвы)», редактору сборников «Дети и война: Сталинградская битва и жизнь в военном Сталинграде в воспоминаниях жителей города». На основании более чем 260 интервью «детей войны» исследовательницей был изучен широкий спектр проблем быта несовершеннолетних в г. Сталинграде в 1941–1945 гг., включая пищевые практики детей и подростков, а также традиционные схемы выживания в условиях голода[60].

Принципиальным шагом в изучении советского детства в период Великой Отечественной войны явилось обращение к устной истории. Такой подход позволил значительно расширить объем знаний в области быта, событий, не нашедших отражения в документальных, визуальных и художественных источниках, выявить особенности влияния войны на судьбы детей и подростков различных социальных и этнических групп и т. д.

Весомый вклад в изучение жизни деревенских детей в условиях Великой Отечественной войны принадлежит Л. Н. Юсуповой, которая обратилась к воспоминаниям очевидцев боевых действий в Карелии и Ленинградской области. Автор выделяет определенные различия в восприятии событий оккупации Советской Карелии детьми, принадлежавшими к представителям «коренных» (карелы, финны, вепсы) и «некоренных» (русские) национальностей[61]. Реконструкция повседневной жизни детей в период блокады Ленинграда посвящена работа Т. А. Кудрявцевой «Маленьких у войны не бывает». Книга основана на воспоминаниях и материалах семейных архивов очевидцев[62].