Полная версия

Искусство частной жизни. Век Людовика XIV

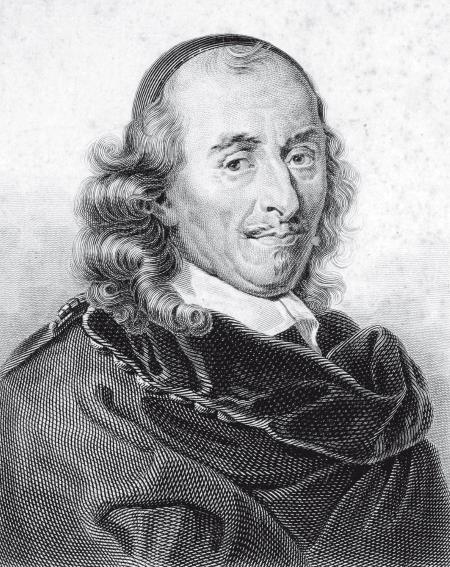

Неизвестный автор.

Пьер Корнель. XVII в.

Пьеса Корнеля здесь вспоминается отнюдь не случайно. Любимый драматург поколения Фронды – тех, кто был рожден в 1610–1620-х гг. и успел принять участие в политической смуте середины века, – он сформулировал основные идеологические проблемы, стоявшие перед «дворянством шпаги». Заметим, что между центральными персонажами «Сида», чье столкновение служит завязкой действия, нет расхождения в понимании чести; взгляды Дона Дьего, Графа и Родриго полностью совпадают. В каком-то смысле это единый герой, явленный сразу в трех возрастах: почтенный старец, воин в расцвете сил и юноша. Как замечает Дон Дьего, обращаясь к Графу,

Скажу без лишних слов и мыслей не тая:Теперь вы стали тем, чем был когда-то я.Но в этом случае, как видите вы сами,Монарх различие проводит между нами (I, 3).Показательно, что первоначальный разлад между разновозрастными воплощениями этого триединого героя вносит король. Назначив наставником инфанта Дона Дьего (а не Графа), он приводит в действие механизм соперничества, потенциально чреватый гибелью обоих родов. Исследователи неоднократно замечали, что в «Сиде» король играет преимущественно пассивную роль: ему мало кто повинуется, и он оказывается бессилен предотвратить трагический исход столкновения двух семей. Однако с политической точки зрения его невмешательство и есть государственная мудрость. Бросая яблоко раздора между сильными и в значительной степени независимыми дворянскими родами, он уменьшает исходящую от них опасность. Не случайно гибель Графа, который ставит свою честь выше воли короля и верит, что «когда погибну я, погибнет вся держава» (II, 1), в итоге оказывается выгодна государству, поскольку его место занимает более лояльный Дон Родриго.

Корнелевский героический идеал связан с утверждением перманентности личности. Как говорит Эмилия в «Цинне»,

Пусть Цезарь добрым стал – не изменюсь душою.Я та же, что была, и буду впредь такою (I, 2)[45].Это не исключает моментов внутреннего разлада, когда герой колеблется перед принятием решения (классическим примером тому являются стансы Родриго из «Сида»). Или, в случае комедии, разлада внешнего, если герой оказывается не способен на деле подтвердить то, что уже им сделано на словах. По замечанию Жана Старобинского, «когда Корнель пытается насмешить, то источником комического неизменно оказывается разрыв между словом и делом»[46]. Однако в «Сиде» это несоответствие слова делу свойственно персонажу отнюдь не комическому. Химена, дочь убитого Графа, отказывается подчиняться логике, которую диктует ей сословный этос. Она заявляет о желании отомстить, но не соглашается сделать это собственными руками. Когда Родриго является к ней, чтобы она смогла исполнить дочерний долг, ответом ему служит апелляция к закону:

Я обвинитель твой, но я не твой палач.Ты клонишь голову, но мне ль ее касаться?Я обличать должна, ты должен защищаться;Я казни требую, убийцу я виню,Но я с тобой сужусь, а не сама казню (III, 4).Иначе говоря, Химена пытается снять с себя часть возложенной на нее ответственности и передать решение судьбы Родриго в руки монарха, который (как она знает) может его помиловать. Из-за этого ей приходится играть роль, на словах изображая мстительницу, тогда как наедине с собой (и с Родриго) она признается в противоположных чувствах. В этом ее жизненный проигрыш: ведь в конечном счете решение короля не способно перечеркнуть тот факт, что ее возлюбленный убил ее отца. В отличие от Родриго и многих других корнелевских героев, Химена не может утверждать: «я та же, что была, и буду впредь такою». Она выбирает компромисс[47].

Случай Родриго и Химены носит вполне теоретический характер, однако их поведение соответствует идеологическим моделям, существовавшим внутри благородного сословия. Как мы увидим, многие исторические персонажи, включая кардинала де Реца, мадмуазель де Монпансье и маркизу де Севинье, объяснялись стихами из пьес Корнеля. Для них это были прецеденты, причем не менее надежные, нежели реальные факты. В этом смысле эффект корнелевской драматургии вполне сравним с воздействием «Придворного» Кастильоне, поскольку в обоих случаях для современников они функционировали как жизненные образцы. Тем заметнее различие между ними. Речь, конечно, не о жанровых и языковых особенностях, которые мы выносим за скобки. Идеальный придворный Кастильоне был способен отрешиться от самого себя и добровольно принять новую роль. Напротив, в лице Родриго корнелевский герой преодолевал наметившуюся раздвоенность и оставался самим собой. Для французского «дворянства шпаги» проявление гибкости и готовность к компромиссу казались утратой идентичности, отпадением от героического идеала. Поэтому если Кастильоне ставил перед собой цель образовать придворного, который образует государя, то насильственно (и вполне сознательно со стороны королевской власти) удерживаемое в ловушке французского двора «дворянство шпаги» могло лишь приспосабливаться к новой политической ситуации. В лице Химены мы видим, что попытки примирить между собой сословный этос и государственную идеологию неизбежно вели к экзистенциальному тупику. Этот конфликт должен был закончиться победой государственности и появлением нового культурного типа – но не придворного (для Франции оставшегося фигурой сугубо отрицательной), а «человека достойного».

От придворного к «человеку достойному»

В 1630-х гг. в Париже произошел случай, запомнившийся современникам. По приказу Луи де Бурбона, графа де Суассон, был избит палками Даниель де Беллюжон, барон де Коппе (или Купе – написание варьируется). Конфликт произошел из-за дамы, бывшей тогда возлюбленной графа. Незадачливый барон повстречал ее вечером в Тюильри и стал нашептывать непристойности. Дама обиделась и пожаловалась графу, а тот послал своих людей наказать обидчика. Эти палочные удары вызвали большой скандал и стали причиной дуэли между бароном и одним из подчиненных графа, руководившим расправой. Вызвать на поединок принца крови, представителя младшей ветви Бурбонов, Коппе, конечно, не мог. Меж тем неудовольствие поступком графа высказал сам король. Дело в том, что, обрекая барона на палочные удары, граф де Суассон ставил под сомнение его дворянский статус. Дворянство Коппе действительно насчитывало немного лет. Его отец, как тогда говорили, был «облагорожен» королем за административные заслуги. Но сын избрал военную карьеру и командовал конным отрядом: это важная деталь, поскольку сословные границы все еще оставались открытыми и одним из значимых признаков благородства считался образ жизни. Поколотив Коппе, граф задел короля:

Господин Граф оправдывался тем, что это был не дворянин; покойный король этого сильно не одобрял, говоря: «Хотелось бы мне знать, разве я не могу сделать человека дворянином, и ежели отец Купе был облагорожен французским королем, то разве он не должен считаться человеком благородным?»[48]

Надо сказать, что у Людовика XIII были и другие причины для недовольства родичем, который показал себя яростным противником кардинала де Ришелье и неоднократно участвовал в заговорах против министра. Его обращение с Коппе было одним из проявлений более общей проблемы – аристократического бунта против укрепления централизованной власти, против права короля решать, кто находится на какой ступеньке иерархической лестницы[49]. Вполне закономерно, что жизненный путь графа завершился вооруженным восстанием против Ришелье, в ходе которого он был убит случайной пулей.

Но поведение графа в случае с Коппе было неприемлемо и для общества в целом. Если отец барона безусловно принадлежал к «дворянству мантии», обладал профессиональной (наверняка юридической) выучкой и тем резко отличался от «подлинных» дворян, то, избрав военное поприще, он сам уже перешел в ряды «дворянства шпаги». Подвергая сомнению его благородство, граф ставил под угрозу весь механизм сословного продвижения, служивший мощным стимулом для значительной части общества. Этот механизм был основан на постоянной дифференциации социального пространства, отделявшего родовую аристократию от буржуазии. Там, где человек знатный видел непреодолимый разрыв между наделенными и обделенными благородством, человек незнатный усматривал множество промежуточных состояний, позволявших его преодолеть. Их существование зависело от общественного согласия, если угодно, от кооперации между людьми, находившимися на разных этапах сословного продвижения. Его конечным пунктом была не знатность – никому не было дано стать аристократом в первом поколении, – а двор. Благодаря специфической структуре придворное общество одновременно подтверждало значимость внутрисословной иерархии (аристократический принцип) и нивелировало ее, поскольку дистанция, отделявшая абсолютного монарха даже от высшей аристократии, была столь непреодолима, что скрадывала все прочие различия. Этому уравнению позиций естественно противилась знать, и к нему стремились остальные социокультурные группы, не входившие в ее число, – мелкое и среднее «дворянство шпаги», «дворянство мантии», крупная буржуазия.

Когда граф де Суассон обращался с Коппе так, как будто тот был простолюдином, он отказывался признавать законность промежуточных дифференциаций, благодаря которым между ним и этим выходцем из буржуазии могло быть установлено относительное равенство. Но эту альтернативу – непреодолимое различие или условное равенство посредством мелкого дифференцирования – нельзя признать безоговорочной. Вернее сказать, ее невозможно локализовать в той или иной части внутрисословного спектра. Конечно, родовая аристократия была склонна видеть пропасть между собой и новым дворянством, однако последнее, едва успев получить первый титул, было готово, с одной стороны, считать себя не ниже старой знати (уравнительный импульс), а с другой – выступать ярым поборником аристократического принципа (разграничительный импульс). Иначе говоря, ему была свойственна своеобразная двойная оптика. Глядя на верхнюю часть иерархической лестницы, оно видело сходство, а глядя вниз – различие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Mongrédien G. La Vie quotidienne sous Louis XIV. Paris: Hachette, 1957. P. 36–44.

2

Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы / Пер. с фр. М. Неклюдовой // Ларошфуко Ф. де. Максимы. Лабрюйер Ж. де. Характеры, или Нравы нынешнего века. Сент-Эвремон Ш. де Сен-Дени де. Избранные беседы. Вовенарг Л. де Клапье де. Введение в познание человеческого разума. Размышления и максимы. Шамфор С. Максимы и мысли / Сост., вступ. статья и примеч. М. С. Неклюдовой. М.: НФ «Пушкинская библиотека»; ACT, 2004. С. 475–476.

3

Цит. по: Marin L. Le portrait du roi. Paris: Les Éditions de Minuit, 1981. P. 50. Об этом проекте также см.: Ranum О. Artisans of Glory. Writers and Historical Thought in Seventeenth-Century France. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980. P. 246–277.

4

Цит. по: Scudéry М. de., Pellisson Р. et al. Chroniques du Samedi, suivies de pièces diverses (1653–1654) / Éd. par A. Niderst, D. Denis et M. Maitre. Paris: Champion, 2002. P. 28.

5

Scudéry М. de., Pellisson Р. et al. Chroniques du Samedi… P. 160.

6

Balzac J.-L. G. de. Œuvres diverses (1644) / Éd. par R. Zuber. Paris: Champion, 1995. P. 75.

7

О значении кабинета в воображении эпохи см.: Неклюдова М. «В тени кабинетов»: из истории политического воображения XVI–XVIII веков // Понятия, идеи, конструкции. Очерки сравнительной исторической семантики / Под ред. Ю. Кагарлицкого, Д. Калугина, Б. Маслова. М.: НЛО, 2019. С. 296–325.

8

Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории / Пер. с фр. А. А. Энгельке. Л.: Наука, 1974. С. 150.

9

Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 142.

10

Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 163.

11

Segrais J. de. Œuvres diverses. Amsterdam: F. Changuion, 1723. T. I. P. 85.

12

Макиавелли Н. Избранные письма / Пер. с ит. Г. Д. Муравьевой // Сочинения великих итальянцев XVI в. / Сост. Л. М. Брагиной. СПб.: Алетейя, 2002. С. 47–49.

13

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М.: РГГУ, 1995. С. 96.

14

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение… С. 63.

15

Монтень М. де. Опыты / Пер. с фр. А. С. Бобовича. М.: Голос, 1992. Т. III. С. 52.

16

Там же. С. 46.

17

Монтень М. де. Опыты. Т. III. С. 50.

18

О значении подделок для научных методов гуманистов см.: Grafton А. Forgers and Critics: Creativity and Duplicity in Western Scholarship. Princeton: Princeton UP, 1990.

19

Верджерио П. П. О благородных нравах и свободных науках / Пер. с ит. Н. В. Ревякиной // Образ человека в зеркале гуманизма: Мыслители и педагоги Возрождения о формировании личности (XIV–XVIII вв.). М.: Изд-во УРАО, 1999. С. 107.

20

О Республике словесности см.: Fumaroli M. La République des Lettres. Paris: Gallimard, 2015.

21

Монтень M. де. Опыты. T. III. C. 170.

22

Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 141.

23

Кастильоне Б. Придворный / Пер. с ит. О. Ф. Кудрявцева // Сочинения великих итальянцев XVI в. С. 231.

24

Сорель Ш. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона / Пер. с фр. Г. Ярхо. М.: Правда, 1990. С. 222, 301.

25

См.: Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург. М.: Языки русской культуры, 2000.

26

Макиавелли Н. Государь / Пер. с ит. Г. Д. Муравьевой // Макиавелли Н. Избранные сочинения. М.: Худ. лит., 1982. С. 351.

27

Там же. С. 352.

28

Ossola С. Miroirs sans visage. Du courtisan à l’homme de la rue / Trad. de l’italien par N. Seis. Paris: Seuil, 1997.

29

Макиавелли Н. Государь. С. 342.

30

Кастильоне Б. Придворный. С. 213.

31

Цит. по: Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 141–142.

32

Кастильоне Б. Придворный. С. 204.

33

Кастильоне Б. Придворный. С. 186.

34

Кастильоне Б. Придворный. С. 213.

35

Там же. С. 244.

36

См.: Constant J.-M. La noblesse française aux XVI et XVII siècles. Paris: Hachette, 1994. P. 43–53.

37

См.: Элиас H. Придворное общество: Исследование по социологии короля и придворной аристократии / Пер с нем. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 234–236.

38

Сен-Симон де Р. де. Мемуары / Пер. с фр. Ю. Б. Корнеева. М.: Прогресс, 1991. Т. II. С. 196.

39

Сен-Симон де Р. де. Мемуары. Т. II. С. 188.

40

См.: Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии / Пер. с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серегиной. 2-е изд., испр. М., 2015.

41

Элиас Н. Придворное общество… С. 242.

42

Таллеман де Рео Ж. Занимательные истории. С. 120.

43

Там же. С. 113.

44

Пер. с фр. М. Лозинского.

45

Пер. с фр. Вс. Рождественского.

46

Старобинский Ж. О Корнеле // Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры / Пер с фр. М.: Языки славянской культуры, 2002. Т. I. С. 199.

47

О своеобразном «проигрыше» Химены см.: Doubrovsky S. Corneille et la dialectique du héros. Paris: Gallimard, 1963. P. 87–132.

48

Tallemant des Réaux. Historiettes / Texte intégral, ét. et an. par A. Adam. Paris: Gallimard, 1967. T. I. P. 92.

49

О противостоянии королевской власти и дворянской вольницы см: Constant J.-M. La folle liberté des baroques, 1600–1661. Paris: Perrin, 2007.