Полная версия

Русский иностранец Владимир Даль

Для расследования дела о «возмущении» 17 декабря 1825 года был создан Следственный комитет. 29 мая 1826 года его преобразовали в Следственную комиссию. Затем высочайшим Манифестом от 1 июня 1826 года был учрежден Верховный уголовный суд. Ему было поручено определить судьбу бунтовщиков. Через месяц было принято решение. Все подсудимые были разделены на 11 разрядов, а «особо опасные преступники» выделены отдельно ото всех. Их оказалось пять человек: Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, Пётр Григорьевич Каховский, Сергей Иванович Муравьёв-Апостол, Павел Иванович Пестель и Кондратий Фёдорович Рылеев. Они были приговорены судом к смертной казни четвертованием. 11 июля 1826 года государь император Николай I проявил «милость» – заменил четвертование повешением. Через день, 13 июля, все пятеро были казнены на кронверке Петропавловской крепости.

За происходящим в Петербурге внимательно наблюдали в Дерпте. Когда до Лифляндии дошла весть о казни декабристов, Н. М. Языков, потрясенный смертью друга-поэта, пишет стихотворение:

Не вы ль убранство наших дней,Свободы искры огневые, —Рылеев умер, как злодей! —О, вспомяни о нем, Россия,Когда восстанешь от цепейИ силы двинешь громовыеНа самовластие царей!Наш герой, наверняка, слышал эти стихи в исполнении автора. Но, думается, от оценки воздержался. Печальный жизненный опыт дал о себе знать.

Студенты Дерптского университета размышляли не только о политических событиях. Стихотворцы, хоть и разного масштаба, Н. М. Языков и В. И. Даль следили, не могли этого не делать, за творчеством А. С. Пушкина. До Дерпта дошла рукопись еще не опубликованной трагедии «Борис Годунов». Она выйдет в свет лишь в декабре 1830 года (с изъятием сцены «Девичье поле. Новодевичий монастырь»; примечательно, что эта сцена впервые напечатана в конце 1833 года в Дерпте – в журнале «Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst», на двух языках – русском и немецком, в переводе Е. Ф. Розена).

Первое выступление в печати

Но была и просто жизнь молодых людей, студентов Дерптского университета. После учебы они были не прочь весело провести время и заодно отомстить своим «обидчикам». В. И. Даль вспоминал:

«Если мы, в шаловливом порыве своем, мстили непомерно дорогому переплетчику, зазнавшемуся сапожнику или обманувшему нас на прикладе портному тем, что обменивали ночью их вывески, или надписывали на них, вместо настоящих имен ремесленников, приданные им по какому-либо случаю забавные прозвища, если привешивали к малому оконцу огромный ставень и наоборот, если обменивали таким же образом два деревянные крыльца, приставив, вместо маленького крылечка и лесенки, к полуразвалившемуся домишке огромное крыльцо со львами и резными перилами, запрудив таким образом вход и выход, то шалость эта, без всякого прекословия, вина виноватая, но не злобная, не злонамеренная, не коварно умышленная: мы на другой же день, проспав хмель шалости и необузданной шутки – а другой хмели в нас не бывало – готовы были справить всё опять своими же руками…»

Но это уже в зрелом возрасте Владимир Иванович говорит, забыв или, что более вероятно, умышленно слукавив, будто в молодости он и его товарищи ничего хмельного в рот не брали. Конечно, брали, но не забывали о главном – об учебе, а наш герой и о сочинительстве.

С начала 1827 года А. Ф. Воейков в Петербурге стал выпускать «военно-литературный» журнал «Славянин» (выходил один раз в две недели). Издатель привлек к сотрудничеству и В. И. Даля. В августе, в № 16, в журнале было помещено стихотворное сочинение нашего героя «Отрывок. Из длинной повести». Оно начиналось так:

Лишь смеркнется день – и приветливо теньИ вблизи, и вдали, устлалась на земли,Я взвился на коня – и помчал он меня,Как олень через рвы, как сокол через дол!Это было первое выступление В. И. Даля в печати. Прямо скажем, не очень удачное. В конце года, в № 26, А. Ф. Воейков опубликовал еще одно сочинение нашего героя – стихотворение «Совет молодым моим друзьям». Вот его начало:

Братья! Если вам встретить случитсяНежные глазки, миленький взор —Слово и дело! тотчас влюбиться!Тетушек, матушек слушаться вздор!Интересная деталь: в № 26 «Славянина» за 1827 год, рядом с опусом нашего героя, были напечатаны поэтические произведения: «Новая любовь, новая жизнь» В. А. Жуковского, отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Братья разбойники» и стихотворение Н. М. Языкова «Вечер». Перечитывая «Совет молодым друзьям» и помещенные рядом сочинения мастеров поэтического слова, В. И. Даль не мог не увидеть, что его творение сильно уступает им. Больше он свои стихи не печатал и почти не писал их.

Н. И. Пирогов

В июне 1828 года, после вступительных экзаменов в Петербурге, в Дерпт приехали повышать квалификацию медики – студенты Профессорского института, и в их числе Н. И. Пирогов.

Первая встреча приехавших с В. И. Далем не заставила себя долго ждать. Н. И. Пирогов вспоминал:

«Однажды, вскоре после нашего приезда в Дерпт, мы слышим у нашего окна с улицы какие-то странные, но незнакомые звуки: русская песнь на каком-то инструменте. Смотрим – стоит студент в вицмундире; всунул он голову через открытое окно в комнату, держит что-то во рту и играет: “Здравствуй, милая, хорошая моя”, не обращая на нас, пришедших в комнату из любопытства, никакого внимания. Инструмент оказался органчик (губной), а виртуоз – В. И. Даль; он действительно играл отлично на органчике».

И. Ф. Мойер

Вскоре после этой встречи В. И. Даль и Н. И. Пирогов подружились.

О своем учителе, И. Ф. Мойере (он же и учитель В. И. Даля), об учебе в Дерпте выдающийся хирург рассказал в «Дневнике старого врача»:

«Это была личность замечательная и высокоталантливая. Уже одна наружность была выдающаяся. Высокий ростом, дородный, но не обрюзглый от толстоты, широкоплечий, с крупными чертами лица, умными голубыми глазами, смотревшими из-под густых, несколько нависших бровей, с густыми, уже седыми несколько, щетинистыми волосами, с длинными, красивыми пальцами на руках. Мойер мог служить типом видного мужчины. В молодости он, вероятно, был очень красивым блондином. Речь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекции отличались простотой, ясностью и пластичной наглядностью изложения. <…>

По-видимому, появление на сцену нескольких молодых людей, ревностно занимавшихся хирургией и анатомией, к числу которых принадлежали, кроме меня, Иноземцев, Даль, Липгардт, несколько оживили научный интерес Мойера. Он, к удивлению знавших его прежде, дошел в своем интересе до того, что занимался вместе с нами по целым часам препарированием над трупами в анатомическом театре».

Хлебосольный дом Мойеров был культурным центром Дерпта. Н. И. Пирогов записал:

«Добрейшая Екатерина Афанасьевна пригласила меня обедать постоянно с ними, и я с тех пор был в течение почти пяти лет домашним человеком в доме Мойера. Тут я познакомился и с Василием Андреевичем Жуковским. Поэт был незаконный сын (от пленной турчанки) ее отца Бунина, воспитывался у нее в доме, влюбился в свою старшую племянницу, которая вышла потом замуж за Мойера (Екатерина Афанасьевна не дала согласия на брак влюбленных, считая это грехом).

Я живо помню, как однажды Жуковский привез манускрипт Пушкина “Борис Годунов” и читал его Екатерине Афанасьевне; помню также хорошо, что у меня пробежала дрожь по спине при словах Годунова: “И мальчики кровавые в глазах”».

В. А. Жуковский. Портрет работы Воейковой

Еще до приезда Н. И. Пирогова в Дерпт, 14 апреля 1828 года, Россия объявила войну Турции и одновременно направила ей требования, выполнив которые, Османская империя могла бы избежать боевых действий. Однако только после почти полутора лет кровавых сражений турки пошли на заключение мира практически на тех же условиях, которые им предложила Россия перед началом войны.

На войне нужны врачи. Поэтому В. И. Даль вынужден был закончить обучение досрочно. Он написал в автобиографии:

«Года через полтора (после начала обучения. – Е. Н.) один казеннокоштный студент не в порядке оставил честь и место; меня пригласили занять его, и я… вступил в число казенных… по 200 р. сер<ебром> в год. Кроме того, я давал уроки русского языка, по 1 рублю ассигн<ациями> за час. Мне оставалось пробыть до конца 1830 года, но начальство потребовало всех годных в войну 1829 года; нас отобрали троих, и мне дозволили тут же держать экзамен на доктора».

Экзамен на докторское достоинство с получением звания «лекаря 1-го отделения» В. И. Даль выдержал 15 марта 1829 года. А через три дня, 18-го числа, он публично защитил «Диссертацию на соискание ученой степени, излагающую два наблюдения: 1) успешную трепанацию черепа, 2) скрытое изъязвление почек» и получил диплом доктора медицины.

Н. И. Пирогов в «Дневнике старого врача» написал:

«…Началась турецкая война 1828 г., и нам пришлось распрощаться с некоторыми из наших новых дерптских знакомых. На эту войну уехал от нас Владимир Иванович Даль (впоследствии писатель под псевдонимом “Казак Луганский”).

Это был замечательный человек, сначала почему-то не понравившийся мне, но потом мой хороший приятель. Это был прежде человек, что называется, на все руки. За что ни брался Даль, всё ему удавалось усвоить. Со своим огромным носом, умными серыми глазами, всегда спокойный, слегка улыбающийся, он имел редкое свойство подражания голосу, жестам, мине других лиц; он с необыкновенным спокойствием и самой серьезной миной передавал самые комические сцены. Подражал звукам (жужжанию мухи, комара и пр.) до невероятия верно. В то время он не был еще писателем и литератором, но он читал уже отрывки из своих сказок. <…> Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея между многими способностями необыкновенной ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором; таким он и поехал на войну».

Владимира Ивановича определили во 2-ю действующую армию. Куда он и направился после защиты диссертации.

Глава 5

Военный врач

Война в Европе

Владимир Иванович ехал на место службы, внимательно прислушиваясь к разговорам окружающих, записывая новые слова. Путь лежал через: Изборск, Нейгаузен, Шклов, Могилёв, Бердичев, Скуляны, Яссы, Браилов. Вот и селение Калараш, расположенное на берегу Дуная, всего в четырех верстах от крепости Силистрия. Наш герой здесь ночует, как он впоследствии вспоминал, «укрывшись от дождя в глухом, обширном подземелье – вновь выстроенной на живую нитку запасной житнице, где чутко отдавались одиночные выстрелы подсилистрийских батарей».

Смерть была рядом – не только от пушечных ядер и ружейных зарядов, но еще и от чумы. Уже утром В. И. Даль узнал, что «через сени лежит при последнем издыхании унтер-офицер, заведовавший тут должностью смотрителя». Наш герой, врач, не мог не попытаться спасти больного человека, заглянул в помещение, где тот находился, но лишь убедился в том, что уже ничем помочь не может.

Дальше пошли «окурные» посты: сидит старик-сторож в камышовом балагане возле дымящегося чана. Он берет подорожную, колет ее шилом, надеясь таким образом убить заразу, а затем, чтобы наверняка с нею расправиться, подхватывает подорожную огромными клещами, в полтора аршина, и бросает в окурный чан. Процедура бессмысленная и поэтому смешная (особенно для дипломированного медика): старик берет «заразную» подорожную в руки и руками сует ее в клещи, а потом теми же руками вынимает из клещей и отдает путнику.

Последний отрезок пути короткий. Вот уже наш герой под стенами Силистрии.

«И вот вам главная квартира! Целый город красных шатров и палаток, рядами, улицами, кварталами, огромный базар, гостиницы, сапожники, портные, даже часовщики… Пушечная пальба день и ночь раздается за горою, а всякий занят своим делом или бездельем, не оглянется, не прислушается, хоть земля расступись. Всюду мирные занятия, гостиные разговоры, как будто майдан военных действий в тысяче верстах; а о войне и ни слова! О, привычка!..

Главная квартира расположена была верстах в трех от крепости; мы прошли гористое пространство это в полчаса, и Силистрия явилась перед нами как на ладони. Черепичные кровельки, высокие тополи; из числа каких-нибудь двух десятков минаретов или каланчей стояли только две; прочие были уже сбиты. Батареи наши заложены были на прибрежных крутостях и на противолежащем острове; редкая пальба шла в круговую и очередную, то с нашей стороны, то с острова, то с канонирских лодок, которые выказывались, стреляли и снова прятались за возвышенный лес, ниже крепости. Каждое ядро, попавшее в город, обозначалось тучею пыли, которая в жаркую и тихую погоду медленно и лениво проносилась по городу… Мы взобрались на покинутую, старую батарею и глядели во все глаза. Два солдата, стоявшие ниже, во рву, только что успели предостеречь нас, сказав, что на днях полковнику, стоявшему неподалеку нашего места, оторвало ядром руку, как увидел я на обращенном к нам бастионе крепости дым и вместе с тем прямо на нас летящее ядро, или, как после оказалось, гранату, чиненку, которую могу сравнить по оставшемуся во мне впечатлению с черною луною».

В формулярном списке В. И. Даля потом появится запись: «По прибытии в 2-ю армию к крепости Силистрии, назначен ординатором в подвижной госпиталь Главной квартиры. 1829 г. 21 мая».

Вскоре Владимиру Ивановичу из Дерпта пришло письмо от девочки, написанное большими, почти с детскую ладонь, буквами на разлинованном листе:

«Как грустно, милый друг, знать тебя больным и окруженного больными. Даже и страшно. Я только тогда буду покойна, когда тебя увижу… Возвратись, утешь друга –

твою Катерину Мойер».

Прочитав письмо, Владимир Иванович невольно вспомнил и отца девочки, своего наставника во врачебном деле Ивана Филипповича Мойера, и ее бабушку Екатерину Афанасьевну Протасову, и Василия Андреевича Жуковского, и товарищей по университету – Николая Михайловича Языкова, Николая Ивановича Пирогова и других.

Девятилетняя Катенька помнила о своем старшем друге, сказочнике Владимире Ивановиче, умеющем изображать различных людей и, что ей особенно нравилось, подражать голосам животных и птиц. Вот еще одно послание девочки, адресованное нашему герою:

«Милый друг!

Могу сказать, что утешил меня, мой добрый Даль, своим письмом, а ежели бы ты его видел, как его отделали на почте – всего искололи, изрезали, как лихова Татарина… Мы все рады, что ты с нашим милым добрым Зейдлицем, вам вместе ловчее воевать… А это очень хорошо, что вы много пушек отняли, туркам нечем будет по вас стрелять. Как я не люблю пушек, такой неприятный звук я только тогда слыхала, когда полицмейстер стрелял в коронацию Императора. У вас, я думаю, громче бывает. Скажи мне, пожалуйста, познакомился ли ты с какой-нибудь девочкой турецкой… У нас живет твоя добрая матушка и делает милость учит меня по-немецки и еще чему-то да не скажу, это будет тебе сюрприз. Маменька твоя у нас довольно часто бывает, она здорова, также и братик твой Павел. Ждем сюда скоро и Леона. Но когда я дождусь моего Владимира? Все уверяют, что вы взяли уже Константинополь, но в газетах еще нет. Как бы я желала получить от тебя письмо оттудего. Не думай, дружок, чтоб я не умела читать твоих писем, мой друг, нет! Сударь, читать-то я умею, вот писать моя беда. Я начала учиться грамматике и чистописанию у доброго Пирогова, который меня с большим прилежанием учит… Прощай, мой милой Даль, описание твоего лошака очень меня прельстило, поглядела бы на него, красавца. Скажи от меня милому Зейдлицу, что я его очень люблю…

Покорная вам обеим Катерина Мойер».

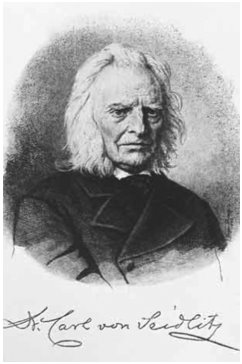

Упомянутый в письме врач-терапевт Карл Карлович Зейдлиц на три года был старше В. И. Даля и на восемь лет раньше его окончил Дерптский университет. Он в 1825 году отправился с ученой целью за границу, побывал в Париже, Монпелье, Пизе. В 1826 году провел три недели вместе с В. А. Жуковским в Эмсе. По просьбе поэта и их общего друга А. Ф. Воейкова стал опекать находившуюся в Ливорно с детьми тяжело больную Александру Андреевну Воейкову. К сожалению, К. К. Зейдлиц, обладавший большими врачебными знаниями, спасти больную женщину не смог. 16 февраля 1829 года она умерла. Похоронив Александру Андреевну, Карл Карлович отвез детей в Россию, к отцу, и тут же отправился в действующую армию, возглавляемую генералом И. И. Дибичем. Выпускник Дерптского университета был назначен главным врачом 2-го армейского корпуса.

К. К. Зейдлиц

Во время турецкой кампании наш герой как-то повстречал еще одного знакомого – писателя Александра Фомича Вельтмана, который тогда был старшим адъютантом Главного штаба 2-й армии. Встреча произошла при переходе Балкан. В одной из повестей В. И. Даль позднее написал:

«Изныв на пустынных, голых и знойных степях, мы вдруг очутились среди величественных гор, прохладных лесов и невыразимо изумлены были наконец, когда с вершин хребта Балканского раскрылся перед нами новый мир…»

А. Ф. Вельтман

Старые знакомые остановились на привал на одном из горных перевалов и одновременно достали из походных чемоданчиков по книге. Оказалось, что каждый держит в руках «Фауста» Гёте. Они переглянулись, улыбнулись и перебросились цитатами (по-немецки, конечно) из великой трагедии. Приведем этот своеобразный диалог, используя перевод Б. Л. Пастернака. В. И. Даль (за архангела Рафаила):

В пространстве, хором сфер объятом,Свой голос солнце подает,Свершая с громовым раскатомПредписанный круговорот.Дивятся ангелы Господни,Окинув взором весь предел.Как в первый день, так и сегодняБезмерна слава Божьих дел.А. Ф. Вельтман ответил (за архангела Гавриила):

И с непонятной быстротоюВнизу вращается земля,На ночь со страшной темнотоюИ светлый полдень круг деля.И море пеной волн одето,И в камни пеной бьет прибой,И камни с морем мчит планетаПо кругу вечно за собой.Наш герой, что зафиксировано в его послужном списке, после осады крепости Силистрия был «при разбитии армии Верховного визиря в сражении под Кулевчами». Запомнилось: там «видел тысячу, другую раненых, которыми покрылось поле и которым на первую ночь ложем служила мать – сырая земля, а кровом небо… толкался и сам между ранеными и полутрупами, резал, перевязывал, вынимал пули с хвостиками; мотался взад и вперед, поколе наконец совершенное изнеможение не распростерло меня, среди темной ночи, рядом со страдальцами». Был В. И. Даль и «при взятии трех редутов близ Шумлы», и «при переходе войск 2-й армии чрез реку Камчик и чрез Балканы», и «при взятии города Сливно». Вспоминал о последнем бое:

«Вокруг нас всё летело вверх дном, но это была одна только минута: турки ускакали, кроме небольшого числа покинутых здесь раненых… Пехота кинулась тушить пожар… Болгары мало-помалу начали выглядывать из домов своих, встретили нас хлебом и солью, выносили продажные съестные припасы и напитки, город снова ожил… Необузданная радость обуяла мирных жителей, которые отроду не видывали еще неприятеля, судили о нем по образу турецкого воинства, и увидели вместо того братский, крещеный народ, коего язык, созвучием своим с их родным языком, напоминал о родстве и братстве!.. Обоюдная дружба жителей и победителей утвердилась с первой взаимной встречи».

Когда русские войска брали Сливно, В. И. Даль не выдержал – покинул обоз, раненых, вскочил на коня и поскакал вместе с передовым казачьим отрядом, одним из первых ворвался в город. Принимал наш герой также участие в «занятии второстоличного города Адрианополя».

Потерянный верблюд

В. И. Даль лечил раненых и собирал слова. Он вспоминал:

«Бывало, на дневке где-нибудь соберешь вокруг себя солдат из разных мест, да и станешь расспрашивать, как такой-то предмет в той губернии зовется, как в другой, в третьей; взглянешь в книжку, а там уж целая вереница областных речений».

В турецкую кампанию В. И. Даль в таком изобилии обнаружил и зафиксировал истинно русские слова, что позднее признался: преимущественно в турецком походе изучил он родной язык со всеми его говорами. Не забывал наш герой и про пословицы. Они широко будут употреблены им в «Толковом словаре живого великорусского языка» в качестве примеров использования того или иного слова, а потом составят сборник «Пословицы русского народа». В «Напутном слове» к своему словарю В. И. Даль скажет про себя:

«Жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты, когда они срывались с языка в простой беседе, где никто не чаял соглядатая и лазутчика, этот записывал их, без всякой иной цели и намеренья, как для памяти, для изученья языка, потому что они ему нравились. Сколько раз случалось ему, среди жаркой беседы, выхватив записную книжку, записать в ней оборот речи или слово, которое у кого-нибудь сорвалось с языка – а его и никто и не слышал! Все спрашивали, никто не мог припомнить чем-либо замечательное слово – а сло́ва этого не было ни в одном словаре, и оно было чисто русское! Прошло много лет, и записки эти выросли до такого объема, что, при бродячей жизни, стали угрожать требованьем особой для себя подводы». К этому месту составитель словаря дал примечание: «Живо припоминаю пропажу моего вьючного верблюда, еще в походе 1829 года, в военной суматохе, перехода за два до Адрианополя: товарищ мой горевал по любимом кларнете своем, доставшемся, как мы полагали, туркам, а я осиротел, с утратою своих записок: о чемоданах с одежей мы мало заботились. Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка, и всё это погибло. К счастью, казаки подхватили где-то верблюда, с кларнетом и с записками, и через неделю привели его в Адрианополь. Бывший при нем денщик мой пропал без вести».

Слава Богу, верблюд нашелся, а то, скорее всего, не стало бы «Толкового словаря живого великорусского языка». А денщик, вероятно, погиб от турецкой пули.

Дебют в печати В. И. Даля-прозаика

В это время в Адрианополе находился и врач-терапевт К. К. Зейдлиц. Он проявил себя с самой хорошей стороны при руководстве деятельностью чумного госпиталя в Адрианополе.

«Кому война, а кому мать родна», – говорит народ. Снабжение часто бывает одним из слабых мест на войне. Корысти интендантов и поставщиков нет предела. Многие из тех, кто был причастен к снабжению армии во время войны с Турцией, грели себе руки. Из-за этого, если говорить о медицинской части, не хватало лекарств, перевязочных материалов и других необходимых вещей. Большие трудности возникали, когда госпиталь должен был поменять место своего нахождения. К. К. Зейдлиц вспоминал:

«Для перевозки раненых было привезено из Петербурга множество закрытых и открытых экипажей без рессор и очень тяжелых. Нам пришлось-таки с ними помучиться на тамошних невозможных дорогах… Для закрытых экипажей, в которых можно было положить двоих больных, требовалось 4 лошади, кучер и форейтор. Открытые экипажи были вроде деревянных дрог, на которых помещалось человек восемь-десять здоровых, но поместить столько же раненых не представлялось возможности». Есть свидетельство В. И. Даля о госпитале в Адрианополе: «Здание было так велико, что в нем помещалось под конец десять тысяч больных. Но как они помещались и в каком положении находились – это другой вопрос… Несколько сот палат с кирпичными полами, без кроватей, разумеется, и без нар, и притом с красивенькими деревянными решетками вместо стеклянных окон. Дело походное, земля, в которой, при тамошних обстоятельствах, и соломки-то почти нельзя было достать, а ноябрь пришел… Сперва принялась душить нас перемежающаяся лихорадка, за нею по пятам понеслись подручники ее – изнурительные болезни и водянки; не дождавшись еще и чумы, половина врачей вымерла; фельдшеров не стало вовсе, то есть при нескольких тысячах больных не стало буквально ни одного; аптекарь один на весь госпиталь. Когда бы можно было накормить каждый день больных досыта горячим да дать им вволю воды напиться, то мы бы перекрестились. Между тем снежок порошил в окна и ветерок подувал».

Но, несмотря ни на что, русская армия победила турецкую.

22 октября 1829 года В. И. Даль был командирован к генерал-лейтенанту Ф. В. Ридигеру для сопровождения его в Бухарест, а затем в Яссы.

По прибытии в пункт назначения 28 декабря 1829 года Владимир Иванович получил место ординатора в Ясском военно-временном госпитале.

За усердную службу во время войны с Турцией В. И. Даль был награжден орденом Святой Анны 3-й степени, а также получил медаль на Георгиевской ленте за кампанию 1828–1829 годов.

30 марта 1830 года нашего героя прикомандировали к конноартиллерийской роте № 6.