Полная версия

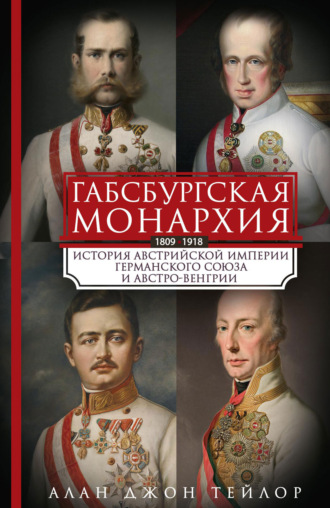

Габсбургская монархия. История Австрийской империи, Германского союза и Австро-Венгрии. 1809—1918

Тем не менее Габсбургская монархия была далека от якобинской Франции, и за это Иосиф II тоже нес ответственность. Его аграрная система, как это ни парадоксально, принесла пользу также крупной аристократии, классу, который придавал империи Габсбургов особый колорит. Гарантия прав крестьянского землевладения ударила по мелкому дворянству: это препятствовало постепенному наращиванию дворянского поместья. Большие поместья уже были созданы и продолжали увеличиваться за счет мелкого дворянства. Точно так же каждый переход к денежной экономике наносил ущерб мелкому дворянину, который полностью растрачивал ту небольшую сумму, которую он получал; крупные дворяне получали большие суммы и превращались при помощи них в капиталистов. За исключением Венгрии, здесь не существовало влиятельного класса юнкеров; и даже в Венгрии после 1848 г. венгерское «шляхетство» следовало по иной линии, чем прусские юнкеры. Таким образом, монархия Габсбургов сохранила силу двух других классов, находившихся в упадке: великих аристократов, которые сделали ее более консервативной, чем остальная Центральная Европа, и крестьян-землевладельцев, сделавших ее более радикальной. Оба класса уравновешивали городского капиталиста, который в других странах оставался преобладающей фигурой либерализма XIX в. Иосиф II намеревался превратить свою империю в германское государство; его аграрная реформа замедлила победу социального класса и экономической системы, служивших знаменосцами германского национализма. Крестьяне покидали землю не так массово, как в Германии, не говоря уже об Англии, поэтому австрийской промышленности пришлось дольше ждать дешевой рабочей силы в лице безземельного пролетариата. Отсталая промышленность прикрылась запретительными пошлинами и тем самым отрезала Австрию от немецкого Zollverein (Германский таможенный союз). Не стоит искать здесь единственное объяснение неспособности Габсбургов выдержать борьбу за власть. Промышленные достижения Австрии основывались на богемских ремеслах и искусстве, а Габсбургской монархии не хватало обильных запасов угля, что служило тайной силой XIX в. Два фактора действовали вместе, так что невозможно оценить степень их веса или порядок. Как и во Франции, нехватка угля и безземельного пролетариата в совокупности давали один и тот же результат; а в XIX в. Франция и Габсбургская монархия, две традиционные великие державы Европы, меркли на фоне дымящихся труб Рура.

Успехи Иосифа II стали поразительным достижением философии Просвещения, свидетельством силы имперского устройства. Иосиф II вмешивался во все великое и малое; весь Конвент[4] умещался в нем одном. Такая изоляция была его слабостью. Его революционная политика не имела поддержки революционного класса. Наполеон пришел после великой революции и мог опираться на французских крестьян. Иосиф II осудил Французскую революцию, заявив: «Я король по роду занятий», и таким образом признал противоречие, лежавшее в основе своих действий. Его цель могла быть достигнута только при помощи революции, но революция уничтожила бы династию. Как бы то ни было, дворяне защищали свои привилегии, крестьяне – свои суеверия, а владения Иосифа превратились в череду Вандей[5]. Наиболее сильное сопротивление, вылившееся в восстание, вспыхнуло в Венгрии, где притязания на традиционные права придавали защите социальных привилегий ложный налет либерализма. Даже в Богемии имперская знать, импортированная Габсбургами, прикрывала свою враждебность к социальным реформам демонстрацией богемского патриотизма, а в вестибюлях Хофбурга потомки германских, шотландских или испанских авантюристов демонстративно обменивались несколькими чешскими словами, которые они с трудом переняли у своих конюхов. Политика Богемии XIX в. провела свою первую репетицию.

Иосиф II умер в 1790 г.; бескомпромиссный до последнего, он постарался, чтобы его поражение было полным. Леопольд II, его преемник, не был так порабощен необоснованными теориями. Он восстановил барщину, которую Иосиф II упразднил в 1789 г.; остальные аграрные реформы Иосифа остались в силе. Леопольд был вполне готов стать королем Богемии; он не собирался изменять Пересмотренный ордонанс 1627 г. или восстанавливать Канцелярию Богемии. Его концессии, как и предыдущее восстание, являлись действительными только в Венгрии. Был созван сейм, и отдельные привилегии Венгрии были формально признаны заново; в частности, администрация автономного округа восстановила свои полномочия. Это была решающая уступка. Леопольд не воспринял всерьез свое обещание созывать сейм раз в три года, и его преемник игнорировал обещание до 1825 г. Этот абсолютистский период остановил дальнейшее развитие венгерского сепаратизма; невозможно было повернуть течение вспять, пока все местное управление находилось вне имперского контроля. Комитаты сохранили аристократическую Венгрию; кроме того, хотя по закону им вменялось проводить аграрную реформу Иосифа II, они обращались с землевладельцами осторожно и, таким образом, сохраняли венгерское «шляхетство» на земле вплоть до 1848 г. И снова кризис пошел по знакомой схеме: династия и привилегированная Венгрия уклонились от смертельной борьбы. Был допущен еще один компромисс, и снова за счет венгерского народа.

В более широкой сфере деятельности события также разво рачивались по обычному сценарию. Еще со времен Карла V Габсбургская монархия сталкивалась с внешней опасностью в первой половине каждого столетия и с внутренними проблемами – во второй. Леопольд II преждевременно умер в 1792 г., оставив проблемы империи своему тяжеловесному, совершенно неопытному сыну Францу II, последнему императору Священной Римской империи и первому императору Австрии. Эти проблемы сразу же омрачились войной против Франции, начавшейся в 1792 г. и продолжавшейся с перерывами до 1814 г. Реформа и якобиты стали взаимозаменяемыми терминами. Война принесла Габсбургам целый ряд бедствий. Они были изгнаны из Италии и из Рейнской области; Вена дважды была оккупирована французскими войсками; а в 1806 г. Наполеон, сам ставший вселенским императором, вынудил Франца упразднить Священную Римскую империю. Против новых военных сил Франц использовал старое оружие – терпение и упорство, профессиональные армии и политику альянсов. Габсбурги, будучи в XVIII в. реформаторской династией, стали поборниками консерватизма, и защита их семейного статуса объединилась с общими интересами европейской стабильности. В очередной раз, и снова непреднамеренно, Габсбурги обнаружили, что обременены миссией защищать Европу от революции, как они когда-то защитили ее от турок. В кульминационный момент наполеоновской эпохи даже эхо первых амбиций Габсбургов показало признаки шевеления: в войне 1809 г. Франц прославился как освободитель Германии и лидер германской нации. Эта война закончилась катастрофическим поражением, и Франц был рад вернуть благосклонность Наполеона, прибегнув к более привычному для Габсбургов оружию брака. Последняя освободительная война одержала победу не при помощи привычного энтузиазма: она была выиграна жестко дисциплинированными крестьянскими армиями и благодаря неохотному сотрудничеству между великими союзниками, достаточно продолжительному, чтобы дать Наполеону нанести себе поражение своей собственной энергией.

К моменту окончания войны в 1814 г. Франц правил уже двадцать лет. Он сумел сохранить свое династическое величие в войне, и не потерять это величие было самое большее, что он намеревался сделать в мирное время. Он ненавидел перемены, народную инициативу и вообще любое возбуждение в политических делах. Его консерватизм остановился на венгерских привилегиях, оскорблявших его имперскую власть, и он намеревался продолжить ослабление особого положения Венгрии, которое было приостановлено при его предшественниках. Как только в Европе восстановился мир, правитель Габсбургов, казалось, взялся за прежнюю борьбу против распада империи; медленное и нерегулярное наступление имперской власти на традиционные права и исключения должно было возобновиться. XIX в. добавил новую тему в историю Габсбургской монархии: у народов империи появились свои желания и амбиции, которые оказались несовместимы друг с другом и с существованием династии. Габсбурги по-прежнему занимали центральное место на сцене, но им пришлось снисходительно улыбаться другим актерам и, наконец, принимать подсказки от работников сцены.

Глава 2

Народы

Франц I, которому рассказали о некоем австрийском патриоте, раздражительно спросил: «Но патриот ли он для меня?» Император был излишне дотошным. Австрия являлась имперским объединением, а не страной, и быть австрийцем означало быть свободным от национальных чувств, а не иметь национальность. Со времен битвы на Белой горе до правления Марии Терезии «Австрия» олицетворялась земельной аристократией, «магнатами». Даже будучи немцами, они считали себя австрийцами, подобно тому как прусская знать считала себя исключительно пруссаками. В Богемии, на родине крупнейших поместий, они были особенно оторваны от местных настроений, поскольку эти великие землевладельцы были чисто габсбургскими творениями в период Тридцатилетней войны. Даже венгерские магнаты, Эстерхази, Каролы, Андраши, не имели традиционного прошлого: их величие также покоилось на пожалованиях Габсбургов, сделанных, когда Венгрия была отвоевана у турок, а восстание Ракоци подавлено. Коренное дворянство существовало только в Галиции и в Италии. Польские магнаты не считали себя обязанными своим величием Габсбургам и никогда не забывали, что они поляки – хотя они отрицали эту национальность для своих крестьян. Итальянская знать являлись космополитами, но Италия была их вселенной. Помимо Галиции и Италии, Австрийская империя представляла собой богатую коллекцию ирландцев, за исключением того, что – в отличие от ирландских лендлордов, у которых, во всяком случае, имелся родной дом в Англии, – у австрийской знати не имелось другого дома, кроме императорского двора.

Австрийская знать жила в замкнутом кругу: крупные магнаты знались только со своим сословием, женились только в его пределах и пользовались придворным космополитическим языком – сначала французским или итальянским, позднее немецким. Иштван Сеченьи, величайший венгр, вел свой личный дневник на немецком языке, и даже в XX в. Михай Каройи, последний знаменитый венгерский аристократ и политик, говорил по-французски и по-немецки лучше, чем по-венгерски. Это сословие дало высших армейских офицеров, дипломатов и нескольких крупных государственных деятелей; в своих феодальных судах они вершили правосудие и до реформ Марии Терезии и Иосифа II, направленных на централизацию, продолжали управлять империей. Монархия позволяла аристократам эксплуатировать своих крестьян, а взамен аристократы поддерживали монархию. Реформаторская деятельность монархии угрожала аристократическому положению. Централизация бросала вызов их независимости, аграрная реформа бросала вызов их экономическим привилегиям, а рост имперской бюрократии уничтожил их монополию на местное управление. В результате в XIX в. аристократии пришлось защищать свои традиционные привилегии от монархии, хотя они и являлись ее порождением. Подобно ирландскому гарнизону, эти землевладельцы, чуждые по духу и часто по происхождению, приняли либеральный и даже национальный вид. Тем не менее они никогда не забывали, что их существование было связано с монархией: и, хотя они оказывали сопротивление, они всегда возвращались ко двору и в очередной раз разочаровывали своих либеральных или национальных соратников. Крупные землевладельцы, несмотря на их случайные фронды, до конца оставались основным ядром Габсбургской монархии.

Тем не менее с того времени, как Мария Терезия учредила центральную канцелярию в Вене, существовало еще одно сословие, которое могло претендовать на то, чтобы быть, по существу, «австрийским». Это была бюрократия, люди, создававшие имперскую структуру. Это сословие также не имело единого национального или даже классового происхождения. Кто-то был знатным аристократом, кто-то венгром, кто-то вроде Коловрата, даже чехом. Большинство из них были немцами из городских сообществ; хотя они и обладали своими титулами, по австрийским понятиям они принадлежали ко «второсортному обществу». Бюрократы не поддерживали ни местного патриотизма, ни аристократических привилегий, их идеалом служила единая империя, основанная на принципах «просвещенного абсолютизма». Как и Иосиф II, их кумир, они не принадлежали к националистическим фанатикам, но они никогда не предполагали, что империя может быть чем-то иным, кроме как германским государством. Немецкий неизменно служил языком центральной администрации, и поэтому он стал языком также местной администрации, как только она перешла под центральный контроль. Имперские чиновники имели не только централизующую, но и культурную задачу: им надлежало распространять Просвещение, что также означало распространение немецкого языка. Никакого другого культурного языка не существовало; не было литературных произведений, философских трактатов, даже работ по агрономии, кроме как на немецком языке; никаких других обучающихся, кроме как в немецких университетах; никаких источников культуры, из которых можно было бы черпать, кроме немецких. Точно так же Маколей, человек отнюдь не антилиберальных или националистических взглядов, полагал, что культурный уровень Индии должен был подняться за счет чтения индийцами произведений Шекспира и изучения доктрин Прославленной революции.

Связь, делавшая бюрократов немцами, оказалась прочнее, чем культура. Чиновники, часто по происхождению, всегда по роду занятий, относились к горожанам, а города Габсбургской монархии по своему характеру все были немецкими. Габсбургская монархия в подавляющем большинстве являлась аграрной. История нескольких старинных городов, которые когда-то возникли в сельской местности, прервалась: Чешская Прага – при Габсбургах, венгерский Будапешт – при турках. То, что осталось, служило факториями, некоторые из которых преднамеренно заселялись Габсбургами, а некоторые постепенно развивались предприимчивыми торговцами, немецкими по языку и культуре. Прага, Будапешт, Загреб, Брно, Братислава считались настолько такими же немецкими, как Линц или Инсбрук, что у них появились немецкие названия. В Праге в 1815 г. насчитывалось 50 000 немцев и только 15 000 чехов, даже в 1848 г. почтенные горожане говорили на улицах только по-немецки, а спросить дорогу по-чешски означало бы нарваться на оскорбительный ответ. Еще в 1848 г. в Будапеште венгры составляли немногим более трети населения; в 1820-х гг. выходило две ежедневные газеты на немецком языке и ни одной на венгерском; и Будапештский городской совет вел свои дела на немецком языке до самых 1880-х гг. И все же в период настоящего возрождения Прага и Будапешт являлись национальными столицами. Небольшие города оставались немецкими гораздо дольше, некоторые, такие как Брно, до XX в. И здесь единственным исключением были Северная Италия и Галиция, приобретенные слишком поздно, чтобы следовать по габсбургскому образцу. В Кракове и Львове преобладали поляки, а торговцы были евреями, а не немцами. В Северной Европе Италия стала местом зарождения как торговли, так и городской жизни; для своего создания итальянские города не нуждались в немцах. Германский характер города практически не связывался с народом. Некоторые горожане привлекались Габсбургами из Германии, многие были мигрантами из сельской местности. Немец означал принадлежность к сословию. Это означало, по сути, торговца – лавочника, купца, ремесленника или ростовщика. Отсюда это распространилось на всех, кто вовлекался в городские занятия, – писателей, школьных учителей, писарей, адвокатов. Предприимчивый сын крестьянина, чеха, румына или серба, прибывший в город, учился немецкому ремеслу и общался со своими товарищами-лавочниками по-немецки; его дети презирали крестьянский выговор своего отца, а его внуки, благополучно поступив на казенные должности, забыли, что когда-то были кем-то, кроме как немцами и городскими жителями. Таким образом, города служили одновременно островками немецкой культуры и имперской лояльности. Торговцам не имело особого смысла заботиться о провинциальных вольностях, которые являлись исключительно привилегиями дворян-землевладельцев. Таким образом, конфликт между централизованной монархией и провинциями являлся также конфликтом между городской буржуазией и земельной аристократией; а это, в свою очередь, проявилось как конфликт между немецким господством и национальной разнородностью. Конечно, у немецкого среднего класса тоже возникали свои конфликты с монархией. Несмотря на то что они поддерживали монархию, они хотели империю, основанную на «либеральных» принципах. Они представляли влияние знатнейшей аристократии при дворе; они хотели иметь право голоса как в политике, так и в управлении, и не одобряли расточительность и беспорядочное управление финансами Габсбургов. Тем не менее эти недовольства не бросали вызов существованию империи; это были диспуты лишь о том, с какой скоростью она должна идти по пути централизации и реформ. Немецкие бюрократы и капиталисты были и оставались имперскими.

Это сословие являлось, однако, лишь pays legal (законно оплачиваемыми) немцами, и в течение XIX в. оно отстало от своих соотечественников. В последнее столетие габсбургской истории преобладали национальные проблемы, и первой из этих проблем по времени стал немецкий национализм. Поначалу это не бросало вызов существованию династии, и национализм стремился изменить только характер империи, возможно, всего лишь поспособствовать ее развитию. Поскольку старая империя носила национальный характер, этот характер являлся германским. Император Священной Римской империи повсеместно, хотя и весьма вольно, назывался «германским императором», а начиная с XV в. империя была известна как «Священная Римская империя германской нации». Между 1806 и 1815 гг. никакой Германии не существовало, а после 1815 г. немецкие подданные Габсбургов снова стали членами Германской конфедерации. Более того, имперская культура повсюду была немецкой, за исключением космополитической культуры двора; университеты были немецкими; вполне под благовидным предлогом позже можно было с уверенностью утверждать, что немецкий язык был австрийским «государственным языком». Даже представительное правительство, классическое либеральное требование, укрепило бы немецкую позицию. Немцы, составлявшие лишь одну треть населения, платили две трети прямых налогов; а отдельно взятый немец платил налогов в два раза больше, чем чех или итальянец, почти в пять раз больше, чем поляк, и в семь раз больше, чем хорват или серб.

По этой причине ограниченное избирательное право, основанное на налогообложении, которое служило всеобщей либеральной программой, вернуло бы парламенту преимущественно немецкий характер. Немцы оказались перед дилеммой только тогда, когда национализм перерос в требование единого национального государства. Некоторые из них избрали экстремальный курс, выступая за свержение Габсбургов в пользу национальной Германии; другие – курс, столь же экстремальный, предлагая слияние в национальную Германию всей Германской конфедерации; сюда входили чехи и словенцы, включая даже Венгрию. Эта надежда потерпела крах в 1866 г.: австрийские немцы были исключены из национальной Германии, и начался конфликт лояльности. Но теперь немцы не могли с прежней легкостью выступить против Габсбургов. Другие нации империи начали высказывать свои претензии – претензии, направленные скорее против немцев, чем против императора. Распад Габсбургской империи мог принести немцам желаемое – включение в Германское национальное государство. Однако это могло привести к чему-то гораздо худшему – потере их привилегированного положения на землях, которые традиционно принадлежали им. Так что немцы до конца не могли определиться в своей лояльности: быть ли им, хотя и не безоговорочно, «австрийскими» в качестве крупных землевладельцев и крупных капиталистов или не терять надежды, что империя все еще может превратиться в империю «для них».

Габсбургская монархия начала XIX в. держалась, таким образом, на двух опорах – крупной аристократии и немецкой буржуазии. Более широкие немецкие настроения, расплывчато либеральные и национальные, оказывали на нее давление, но они не угрожали ее существованию. Этому балансу бросали вызов две другие силы, требовавшие изменения ее характера, а иногда и конца монархии, – традиционный национализм мелкой венгерской и хорватской знати и новаторский национализм крестьянских масс. Единственная в своем роде политическая история Венгрии привела к социальному результату, примечательному для Европы и уникальному для Габсбургской монархии: мелкие землевладельцы уцелели. В Богемии и немецких землях между знатными аристократами и крестьянами не имелось ничего общего. В Венгрии из десяти миллионов населения полмиллиона являлись «знатью». Эти полмиллиона составляли «венгерскую нацию». Подобно слову немец, венгр или мадьяр были классовыми терминами: они означали собственника земли, освобожденного от поземельного налога, того, кто посещал окружные собрания и принимал участие в выборах сейма. Владения этих помещиков варьировались от больших поместий, почти сопоставимых с владениями магнатов, до мелких, уступающих владениям многих крестьян. Около трети знати имели поместья, обеспечивавшие досуг и доход, и эти фамилии служили поборниками «тысячелетней Венгрии». В этой фразе замалчивалось столетие и три четверти турецкого господства, она представляла Венгрию как уникальную древность и предполагала, что Венгрия включалась в привилегии землевладельцев. В XIX в. традиционный патриотизм принял облик современного национализма, а консервативная защита традиционных прав трансформировалась в утверждение либеральных принципов. Действительность осталась прежней: притязания знати на свое привилегированное положение. Эта мелкопоместная знать никогда не отваживалась на большее, чем молчаливое согласие с правлением Габсбургов; все их привилегии были защищены от имперского посягательства в сфере управления, законотворчества или налогообложения. В прошлом их неоднократно покидали магнаты, нажившие себе состояние, иногда путем посредничества между правителем Габсбургов и венгерским сеймом, но чаще всего выступая в качестве представителей Габсбургов. Центральным событием в ис тории Венгрии XIX в. стал компромисс между магнатами и мелким дворянством; он служил неотъемлемой прелюдией к компромиссу между Венгрией и Габсбургами, который сохранял устаревший общественный строй в Венгрии до XX в.

Мелкое дворянство существовало также в Хорватии, которая сама являлась зависимым королевством венгерской короны. Это дворянство тоже не имело национального характера; вернее, его национализм также защищал сословные привилегии. Между венгерскими и хорватскими дворянами не существовало вражды. На самом деле хорватские привилегии уцелели благодаря союзу с Венгрией; в изоляции хорватские дворяне разделили бы судьбу чехов. В 1790 г., в самый разгар борьбы против Иосифа II, хорватский сейм передал уплату налогов венгерскому сейму как более сильному органу, более способному к сопротивлению. И в то же время они передали полномочия хорватского графства венгерскому управлению в Будапеште, а не губернатору Хорватии, имперскому представителю. Еще в XIX в. хорватское дворянство считало, что более тесные связи с Венгрией служат им безопасным путем. В 1827 г. хорватский сейм постановил, что мадьярский язык следует преподавать в хорватских школах, а в 1830 г. потребовал этого от хорватских чиновников.

Только когда вместо латыни им потребовался мадьярский язык, хорватские дворяне начали менять курс и ощущать конфликт между своими национальными и классовыми интересами. Мадьярский национализм толкнул хорватскую шляхту в руки Габсбургов. Кроме того, два других фактора отличали хорватов от венгерских дворян. Во-первых, хорватских магнатов не существовало. Крупнейшие хорватские землевладельцы были венгерскими магнатами, безразличными к хорватским привилегиям, поэтому хорватское дворянство вряд ли могло рискнуть пойти на конфликт с империей. В любом случае второе отличие делало подобный конфликт гораздо менее вероятным. Венгерское шляхетство жило обособленно и отдаленно в своих графствах; немногие из них поступали на королевскую службу; они были склонны считать венгерского короля иностранцем, часто враждебным им. Хорватия никогда не захватывалась турками и как пограничное королевство принимала активное участие в борьбе с ними. Хорватская шляхта имела традицию военной службы и из поколения в поколение поставляла значительную часть полковых офицеров в армию Габсбургов. Она верно служила династии, а венгры лишь заключили с ней расчетливую сделку. Кроме того, хорватская знать была гораздо менее ловкой; в конце концов, полковые офицеры в каждой стране – ограниченные и недальновидные политики. Этих хорватских шляхтичей ждала несчастливая участь – быть обманутыми всеми по очереди: своими венгерскими собратьями-шляхтичами, своим королем и, наконец, даже хорватским народом.