Полная версия

«Поболтаем и разойдемся»: краткая история Второго Всесоюзного съезда советских писателей. 1954 год

Валерий Вьюгин

«Поболтаем и разойдемся». Краткая история Второго Всесоюзного съезда советских писателей. 1954 год

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. CCLXXIV

Рецензенты:

К. Келли, Ph. D., ведущий научный сотрудник Тринити-колледжа (Кембридж) и Почетный профессор Кембриджского университета

И. Е. Лощилов, кандидат филологических наук, Ph. D., ведущий научный сотрудник Института филологии СО РАН

© В. Вьюгин, 2024

© С. Тихонов, дизайн обложки, 2024

© OOO «Новое литературное обозрение», 2024

* * *Предисловие

Предлагаемая монография посвящена Второму Всесоюзному съезду советских писателей, состоявшемуся в декабре 1954 года спустя двадцать лет после Первого. В отличие от ознаменовавшего собой торжество эстетики сталинизма Первого Всесоюзного съезда, который давно привлекает к себе внимание историков литературы, Второй съезд писателей СССР до самого последнего времени оставался почти забытым событием. В 2018 году при участии автора монографии вышло первое объемное исследование о нем[1], однако некоторые важные архивные материалы, проливающие свет на ранее неизвестные обстоятельства его созыва и проведения, обнаружились несколько позже. Сейчас, благодаря любезности издательства «Новое литературное обозрение», появилась возможность включить новую информацию в потребовавшую некоторой ревизии историю съезда, представив в виде отдельного издания расширенную версию вводной статьи из упомянутого коллективного труда[2].

В книге два раздела. Первый открывает очень краткое текстологическое предварение, необходимое для того, чтобы представить специфику архивных материалов и опубликованных источников, на которых построено это исследование. Важно с самого начала четко представить себе разницу между тем, чему были свидетелями участники съезда, что они слышали, и тем, что несколько позже было представлено более широкой аудитории. Следующая за текстологическими пояснениями глава посвящена истории осмысления съезда, отразившейся в критической, публицистической и очень немногочисленной академической литературе. Центральный вопрос, который в ней ставится, можно сформулировать так: каким представлялось значение всесоюзного собрания писателей на протяжении шести с небольшим десятилетий? Во второй главе раздела рассматривается культурно-политическая ситуация, на фоне которой съезд состоялся. Очень многое в съездовских дискуссиях связано с тем, что происходило накануне, и без учета полемики в среде «культурной элиты», развернувшейся после 5 марта 1953 года, сегодня может быть непонятно. В ней же освещаются малоизвестные документы, позволяющие судить о том, как и когда возникла идея провести съезд и как, идеологически и с точки зрения «менеджмента», велась подготовка к масштабному сбору писателей. В третьей главе рассматривается сама съездовская дискуссия – ее главные коллизии и темы, вокруг которых велись споры. Четвертая, заключительная, глава раздела посвящена закулисной истории самого яркого из прозвучавших на съезде выступлений – шолоховского. Ее цель состоит в том, чтобы понять, что́ хотел сказать в своей и без того скандальной речи М. А. Шолохов, но не сказал.

Во втором разделе представлены опубликованные и неопубликованные варианты речей «крамольных» и в этом отношении наиболее интересных съездовских ораторов – М. А. Шолохова, И. Г. Эренбурга, О. Ф. Берггольц. Большинство расхождений между опубликованными отчетами о съезде и неопубликованными носят стилистический характер, но они серьезно меняют картину происходившего.

Кроме того, в нем представлена неопубликованная стенограмма речи министра культуры СССР Г. Ф. Александрова. Судя по всему, Александров был исключен из достойных упоминания участников съезда из-за скандала. За некоторое время до публикации стенографического отчета о съезде он был уличен в покровительстве драматургу К. К. Кривошеину, который, как выяснилось, содержит

притон разврата, «дом свиданий» в своей квартире и на даче, куда систематически завлекает молодых девушек и женщин, главным образом из среды театральной молодежи и студенток театральных училищ, соблазняя их разного рода подачками и обещаниями устроить карьеру…[3]

За «морально-бытовое разложение, потерю политической бдительности и неискренность перед партией в объяснении своего недостойного поведения» постановлением ЦК КПСС от 10 марта 1955 года Александров был снят с поста министра культуры СССР и отстранен от обязанностей члена Президиума Академии наук СССР[4].

Одна из основных посылок при работе над книгой состояла в том, чтобы рассказать о съезде кратко, выделив только самое существенное – очертив контекст и указав «ключи», которые бы помогли разобраться в не самых очевидных за давностью лет вещах. Нет никаких сомнений в том, что будущие раскопки темы, если за них кто-либо возьмется, позволят увидеть съезд и детальней, и точнее. Второй Всесоюзный съезд советских писателей оказался одним из важнейших событий ранней оттепели. Но был ли он «оттепельным» по своей сути? Что предшествовало съезду и как проходила подготовка нему? Как на его участников влияло политическое наследие только что почившего в бозе сталинского режима? Из столкновения каких идеологий и настроений складывалась съездовская полемика? Чьи выступления сыграли в ней главную роль? Вот вопросы, на которые пытается ответить автор монографии.

Исследование архива РГАЛИ (Ф. 631) и текстологический анализ корпуса стенограмм осуществлялись при участии М. Н. Нечаевой и Е. А. Роженцевой.

В названии книги использована реплика из кулуарной предсъездовской дискуссии, процитированная В. Н. Ажаевым в статье «Уважать свой „Литературный цех“» (Литературная газета. 1954. 11 ноября (№ 134). С. 2).

Ажаев писал восприятии съезда в писательской среде:

Мы хотим здесь поговорить именно о писательском союзе, так как считаем неправильным то, что выступления литераторов на эту тему в печати полны только категорического осуждения и свидетельствуют больше всего о нежелании разобраться в сложном хозяйстве своего цеха поглубже и повнимательнее. Это тем более необходимо, что при устном обмене мнениями в литературных кулуарах рассуждения о съезде и о союзе просто подчас поражают равнодушием или, наоборот, резким раздражением: «И ничего не жду от съезда, поболтаем и разойдемся», «Союз себя изжил, никому он не нужен».

Знакомые слова и знакомые настроения!

Раздел I

Условные обозначения и сокращения, принятые в первом разделе (главы 1–3)

В связи с разнородностью цитируемых источников принятые в книге условные обозначения и сокращения варьируются, что оговаривается каждый раз при их смене. В первом разделе в главах с первой по третью приняты следующие сокращения и обозначения.

СО 1956 – Второй Всесоюзный съезд советских писателей. 15–26 декабря 1954 года: Стенографический отчет. М.: Сов. писатель, 1956.

НС 1954 – Машинопись неправленой стенограммы заседаний съезда (Ф. 631. Оп. 28. Ед. хр. 1 – 19).

ПС 1954 – Машинопись правленой стенограммы (Ф. 631. Оп. 28. Ед. хр. 20–36).

При ссылках на стенографический отчет, опубликованный в 1956 году, в тексте в круглых скобках указывается только страница – (333).

При ссылках на машинописные копии стенограммы 1954 года в тексте в круглых скобках указывается только единица хранения и номер листа – (3, 33).

При необходимости указать оба источника ссылки разделяются точкой с запятой, причем ссылка на машинописную копию стенограммы 1954 года (НС 1954 или ПС 1954) приводится первой – (3, 33; 333).

В основном тексте при цитировании воспроизводится текст стенографического отчета, опубликованного в 1956 году.

Разночтения с неправленой машинописной копией (НС 1954) стенограммы 1954 года обрамляются квадратными скобками – [].

Варианты из неправленой машинописной копии стенограммы 1954 года (НС 1954), если они обнаружены, приводятся в постраничных сносках и тоже заключаются в квадратные скобки – [].

Причины отсутствия фрагментов в раннем источнике обычно не оговариваются. Хотя в том, что касается докладов и содокладов, такие лакуны в большинстве случаев объясняются сокращениями во время чтения. Исключение составляет первый доклад А. А. Суркова, в стенограмме, возможно, сохранившийся не полностью.

В том случае, если варианты берутся из других источников, это специально указывается.

В цитатах конъектуры и краткие пояснения приводятся в угловых скобках – < >.

При ссылках на выпущенные в 1954 году отдельными брошюрами тексты выступлений главных докладчиков указывается курсивом фамилия выступавшего, курсивом год и через запятую страница – (Сурков 1954, 33).

О корпусе основных архивных и прочих источников, используемых в издании, см. подробней в главе «Второй съезд писателей как текстологическое событие (к проблеме источников)».

В главе 4 и в Разделе II используются дополнительные или альтернативные обозначения, более подходящие для представления обсуждаемого в них материала.

Второй съезд писателей как текстологическое событие[5]

(К проблеме источников)

Не считая репортажей в текущей прессе и напечатанных отдельными брошюрами выступлений ведущих докладчиков, выпущенный в свет спустя полтора года стенографический отчет является основным из опубликованных источников, по которым можно судить о том, что происходило и что говорилось на съезде. Стенографический отчет (Второй Всесоюзный съезд советских писателей. 15–26 декабря 1954 года: Стенографический отчет. М.: Советский писатель, 1956) был сдан в набор 31 декабря 1955 года, а подписан к печати 19 мая 1956-го, то есть уже после XX съезда КПСС, который состоялся в феврале.[6]

За это время произошло немало событий как в политике, так и в культуре, так что, если иметь в виду тот жесточайший контроль, которому подлежало любое публичное высказывание в СССР, вопрос о том, насколько точно это издание отражает коллизии 1954 года и имеет ли смысл вообще рассматривать его в качестве достоверного свидетельства, напрашивается сам собой.

Как уже отмечалось, помимо опубликованного в 1956 году отчета, из материалов, имеющих отношение к заседаниям съезда, мы располагаем опубликованными в 1954 году главными докладами и содокладами, а также объемным корпусом неопубликованных материалов. Вот выходные данные опубликованных в 1954 году докладов и содокладов, которые были объединены в серию «Материалы Второго Всесоюзного съезда советских писателей»:

Антокольский П. Г., Рыльский М. Ф., Ауэзов М. О. Художественные переводы литератур народов СССР: Содоклад на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. М., 1954;

Вургун С. Советская поэзия: Содоклад на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. М., 1954;

Герасимов С. А. Советская кинодраматургия: Содоклад на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. М., 1954;

Корнейчук А. Е. Советская драматургия: Содоклад на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. М., 1954;

Полевой Б. Н. Советская литература для детей и юношества: Содоклад на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. М., 1954;

Рюриков Б. С. Основные проблемы советской литературной критики: Содоклад на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. М., 1954;

Симонов К. М. Советская художественная проза: Содоклад на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. М., 1954;

Сурков А. А. Состояние и задачи советской литературы: Доклад на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. М., 1954;

Тихонов Н. С. Современная прогрессивная литература мира: Доклад на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. М., 1954.

Когда эти тексты были подписаны к печати и каким тиражом вышли, в брошюрах не указывается, но, судя по карточкам из каталога РНБ, они были учтены Всесоюзной книжной палатой уже 27 декабря 1954 года, то есть сразу по окончании съезда.

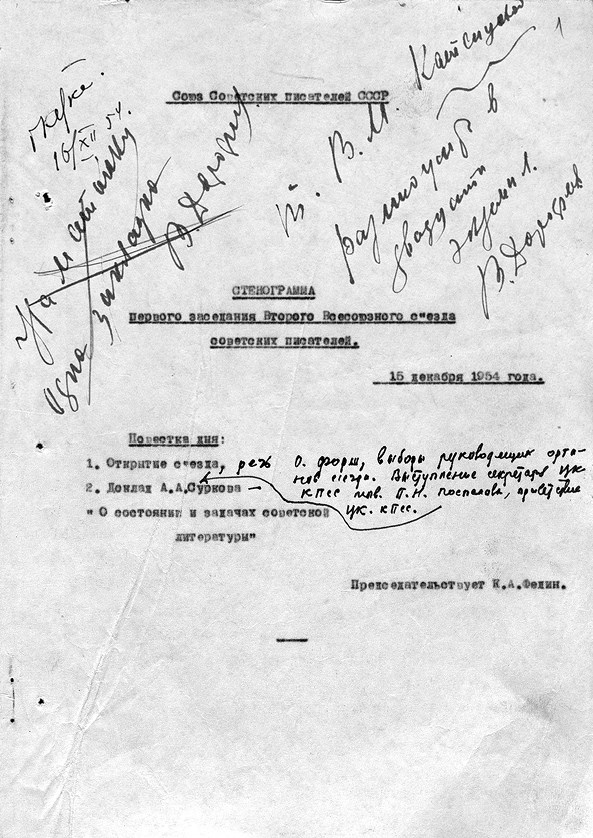

Большой массив других материалов хранится в разных архивах, и в частности в РГАЛИ (Ф. 631). Вероятно, наиболее ценными из фонда РГАЛИ являются так называемые правленые и неправленые «стенограммы» (Ф. 631. Оп. 28, 30 и др.).

Впрочем, эти стенограммы как незыблемое свидетельство тоже проблематичны, поскольку первоисточника – текста, который записывался непосредственно во время выступлений, – среди них нет. В фонде сохранились лишь машинописи, сделанные на основе отсутствующей стенограммы, а также разнородные материалы, предоставленные самими писателями после выступлений.

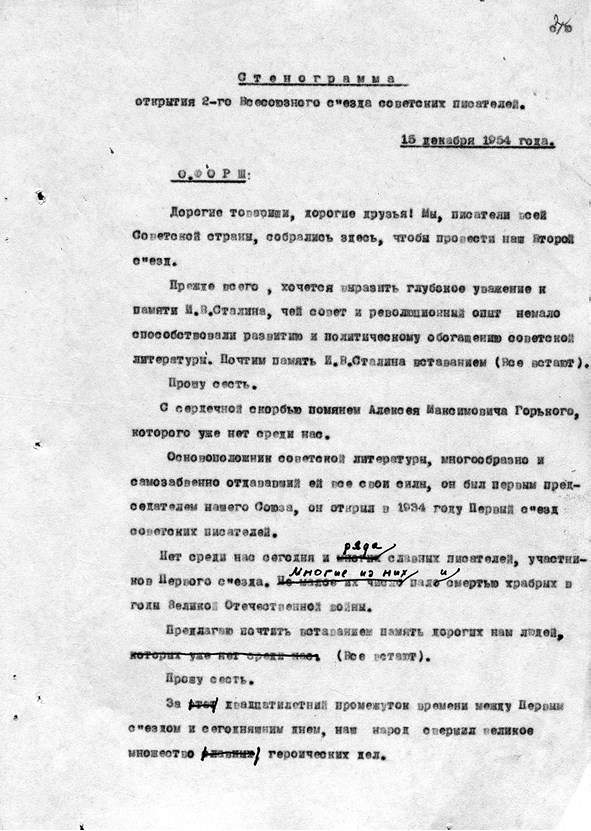

Ил. 1. Первый лист одного из машинописных вариантов стенограммы съезда (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 30. Ед. хр. 295). Декабрь 1954 года.

Так называемые «неправленые стенограммы», а точнее машинописи (НС 1954), содержатся в Ф. 631. Оп. 28 в единицах хранения с 1 – й по 19 – ю.

«Правленые стенограммы» – тоже машинописи (ПС 1954) – в Ф. 631. Оп. 28 в единицах хранения с 20 – й по 36 – ю.

Дополнительные разнородные материалы, имеющие отношение к заседаниям съезда, фиксируются описью 30.

Работа по формированию отчета в общих чертах, видимо, проходила так. С изначальной, отсутствующей, стенограммы были сняты машинописные копии (НС 1954). Эти копии раздавались авторам выступлений и редакторам, которые их общими усилиями правили. Некоторые из выступавших передавали редакторам машинописные и рукописные тексты, которые тоже принимались во внимание составителями отчета (Ф. 631. Оп. 30). Затем была сделана еще одна машинопись, отразившая результаты редактуры (ПС 1954). Все это происходило в 1954 году. В конце 1955 и в начале 1956 года, перед публикацией, текст снова подвергся редактуре.

Иными словами, если быть предельно педантичным, о том, что точно говорилось на съезде, мы, вероятно, никогда не узнаем. Обнадеживающее же обстоятельство состоит в том, что, судя по всему, канва выступлений, за некоторыми исключениями, серьезных изменений в результате многократной правки не претерпела. В основном правке подвергались шероховатости, свойственные устной речи.

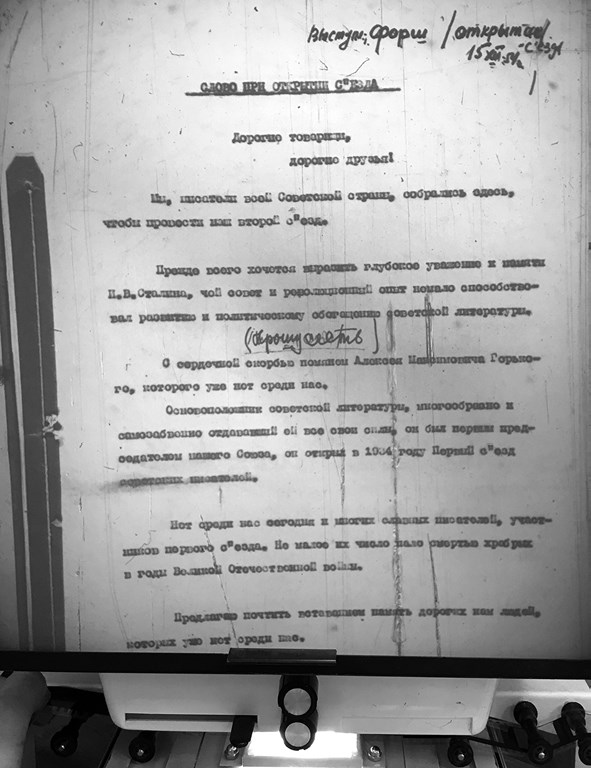

Трансформации оказывались временами просто забавными, временами существенными. Возьмем, например, первоначальную и окончательную версии, фиксирующие то, что происходило в зале во время выступления О. Д. Форш на открытии съезда. В опубликованном тексте читаем:

Прежде всего хочется выразить глубокое уважение к памяти Иосифа Виссарионовича Сталина. Почтим память Иосифа Виссарионовича Сталина вставанием. (Все встают.) (3).

В первой, неправленой, стенограмме обнаруживаем:

Прежде всего хочется выразить глубокое уважение к памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, чей совет и революционный опыт немало способствовал развитию и политическому обогащению советской литературы. (Прошу сесть.) (1, 1; курсив мой. – В. В.)

Ил. 2. Первый лист неправленой машинописи стенограммы вступительного слова О. Д. Форш (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 28. Ед. хр. 1. Л. 1). Снимок с экрана аппарата для чтения микрофильмов в РГАЛИ. (На экране видны царапины, находящиеся на удерживающем микрофильм стекле.)

Ил. 3. Первый лист одного из вариантов правленой машинописи стенограммы вступительного слова О. Д. Форш (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 30. Ед. хр. 295. Л. 2).

Иногда в окончательном тексте нивелировались детали, отражавшие характер отношений между участниками дискуссии. Так, в очень важной для развернувшейся полемики речи М. А. Шолохова, в пассаже, где Шолохов обращается прямо к К. М. Симонову, интересное изменение претерпела сама форма обращения. Опубликованный текст выглядит следующим образом:

Неохота нам, Константин Михайлович, будет смотреть на твою наготу, а поэтому, не обижаясь, прими наш дружеский совет: одевайся поскорее поплотнее, да одежку выбирай такую, чтобы ей век износу не было! (377; курсив мой. – В. В.)

Первоначальный таков:

Неохота нам, Костя, будет смотреть на твою наготу, а поэтому, не обижаясь, прими наш дружеский совет: одевайся поскорее поплотнее, да одежку выбирай такую, чтобы ей век износу не было! (12, 73; курсив мой. – В. В.).

Любопытны разночтения в выступлении А. А. Фадеева, обрушившегося с критикой на В. М. Померанцева за лозунг об искренности. Вот дошедший до читателей вариант:

…говорить о неискренности нас с вами, кто отдал свою жизнь делу борьбы за коммунизм, может только обыватель (508; курсив мой. – В. В.).

И он тоже явно не совсем совпадает с первоначальным:

…говорить о неискренности нас с вами, кто отдал свою жизнь делу борьбы за коммунизм, может только взбесившийся (16, 121; курсив мой. – В. В.).

Появившееся в 1956 году издание не отражает происходившего на съезде еще и по той причине, что ведущие докладчики, как, впрочем, и другие выступавшие, далеко не всегда прочитывали подготовленные тексты полностью. Чтобы выдержать регламент, многие сокращали свои выступления очень существенно.

Но самое важное изменение коснулось не простых участников съезда, а сакральной фигуры, по естественным причинам на съезде отсутствующей. Судя по тексту 1956 года, на съезде лишь однажды прозвучало имя Сталина – во вступительном слове О. Д. Форш, которым съезд открывался. На самом деле к авторитету почившего диктатора делегаты взывали хоть и без недавнего фанатизма, но все же регулярно.

В стенограммах, отдельно напечатанных докладах и содокладах и в газетных изложениях выступлений апелляции к авторитету Сталина обнаруживаются у следующих ораторов: П. Г. Антокольский (8, 100); С. Вургун (2, 73; 2, 89); Л. А. Кассиль (4, 24); А. Каххар (9, 22); В. Т. Лацис (4, 12); В. А. Луговской (4, 91); Г. Н. Леонидзе (14, 117); Ли Ги Ён (15, 118); К. И. Маликов (11, 62; 11, 65); Нгуэн Дин (Ден) Тхи (8, 64–65); Б. Н. Полевой (2, 12); Х. Рехано (18, 104); Н. С. Рыбак (7, 125); Б. С. Рюриков (10, 4; 10, 33; Рюриков 1954, 4, 32, 50); А. А. Сурков (Сурков 1954, 34, 52); О. Д. Форш (1, 1); М. С. Шагинян (15, 41); Д. Т. Шепилов (18, 14); Н. Эркай (8, 4).

Все эти упоминания были выброшены только при подготовке стенографического отчета 1956 года.

Итак, опубликованный в 1956 году текст лишь приблизительно воспроизводит съездовскую дискуссию, в то время как неопубликованная неправленая машинопись стенографической записи сохранила даже следы живых интонаций ее участников. Не уместившиеся в регламент выступления основных докладчиков были напечатаны и распространялись среди делегатов, которые в прениях ориентировались на эти материалы. И все же пренебречь изданным отчетом было бы не совсем верно.

Издание 1956 года, безусловно, влияло на постсъездовскую ситуацию. Именно на его основании о съезде судили те, кто на нем не был. Поскольку в результате всех этих перипетий съезд как медиальное событие растянулся на полтора-два года, имеет смысл по возможности учитывать разные источники. Третья глава книги, посвященная съездовской дискуссии в целом, концентрируется на двух из них – на неправленой стенограмме 1954 года и стенографическом отчете 1956 года. В основном тексте цитируется поздний, опубликованный текст, а ранние варианты приводятся в специальных постраничных сносках. Вместе с тем, как уже отмечалось, в заключительной части книги анализируются и частично воспроизводятся правленые стенограммы выступлений некоторых писателей. Обращение к ним позволяет более точно судить о том, что же действительно произносилось на съезде, а что было позже изъято, модифицировано или привнесено. Все частности драматического движения от реалий съезда к его виртуальной ипостаси передать, конечно, трудно, но общая картина, главные тенденции и принципы, трансформации благодаря этому становятся яснее.

Глава 1

К истории вопроса

Если конгресс 1934 года издавна привлекал к себе внимание и более или менее устойчивая традиция в подходе к нему уже сложилась (он «вписан» в историю советской литературы, его значение установлено), писательский форум 1954 года начал восприниматься как требующее серьезного обсуждения событие сравнительно недавно. В России – лишь с оживлением интереса к оттепели в конце 1980-х годов.

В литературе о съезде 1954 года легко различимы три корпуса критических высказываний, соответствующие трем разным идеологическим контекстам: собственно советскому, существовавшему как альтернатива ему внешнему зарубежному и, наконец, постсоветскому, с формированием которого оценки перестали принципиально зависеть от географии. Поскольку история осмысления съезда пока еще тоже не становилась предметом рефлексии, небесполезно хотя бы в общих чертах обозначить спектр точек зрения, характерных для каждого из этих, выражаясь фигурально, «герменевтических хронотопов». Не ставя перед собой задачи пересказать в деталях все заслуживающие внимания работы, в своем кратком обзоре я попытаюсь выделить лишь то, что имеет отношение к типичным оценкам места съезда в литературном процессе периода оттепели.

Тяготеющее к монолитности советское литературоведение выработало приемлемое для себя понимание съездовских событий очень скоро. Суть его сводилась к игнорированию смысла проявившихся в тот момент противоречий и стандартным попыткам объяснить конфликтную предсъездовскую ситуацию непониманием отдельными писателями политики партии. Вышедший в 1961 году третий том академической «Истории советской литературы» итожил:

Съезд прошел под знаком идейной сплоченности, товарищеской критики, высокой принципиальности, под знаком борьбы за осуществление тех высоких задач, которые в день открытия съезда поставил перед писателями Центральный Комитет партии в своем приветствии[7].

Разумеется, даже «подцензурные» оценки происходившего на съезде в той или иной степени могли варьироваться, но в целом все они были ориентированы на этот программный тезис. С некоторыми нюансами официальных и неформальных взглядов на кремлевское «действо» (Г. Ц. Свирский) можно познакомиться, обратившись к разделу «Съезд в публичных свидетельствах, воспоминаниях, дневниковых записях и письмах читателей» коллективной монографии «Второй Всесоюзный съезд советских писателей идеология исторического перехода и трансформация советской литературы. 1954».

В США и Западной Европе интерес к съезду советских писателей проявили главным образом неширокий круг аналитиков и пресса, специализировавшиеся на культурной политике СССР. Журнал Soviet Studies следил за его подготовкой и проведением почти в реальном времени. В октябре 1954 года за подписью «J. М.» в Soviet Studies вышел материал «„Официальное“ вмешательство в литературную битву» – о литературных баталиях, развернувшихся в Советском Союзе после смерти Сталина. Автор знакомил свою аудиторию со статьей А. А. Суркова «Под знаменем социалистического реализма»[8], направленной против «эстетики искренности» В. М. Померанцева и «оттепельных» манифестаций в целом[9]. В шестом номере Soviet Studies за 1955 год был опубликован без малого сорокастраничный отчет о съезде, основанный на репортажах из «Литературной газеты», тоже подписанный инициалами J. М.[10] В следующем выпуске предсъездовскую ситуацию реконструировал Б. Малник в статье «Текущие проблемы советской литературы». Малник отметил, что примирительный тон, каким официальные ораторы пытались вернуть дискуссию к коммунистическим истокам, предоставил писателям возможность открыто выразись свои чувства и что критика, прозвучавшая в адрес верхушки, отражала как реальное раздражение писателей по поводу бюрократизма в руководстве литературой, так и возрастающее сопротивление читателей выпуску примитивной, скучной и стереотипной книжной продукции[11].

В «Гранях» в 1955 году об итогах съезда писала Н. Анатольева, с одной стороны, очень сочувственно по отношению к советским литераторам, а с другой – до странности резко противопоставляя их партийной верхушке, как если бы советские литераторы не были частью политической системы СССР. Основную задачу съезда Анатольева определяла следующим образом:

Второй съезд писателей должен был выполнить ту же роль, что и первый, – подчинить писателей воле партийной верхушки и указать им точные рамки, в которых должна протекать их деятельность.

При этом наблюдения над тем, как «каждое выступление, носившее характер критики, носившее печать самостоятельной мысли и принципиальности, парировалось и сводилось на нет», зачастую лишались в ее интерпретации самого субъекта охранительного действия, роль которого в действительности исполняли сами литераторы[12].