Полная версия

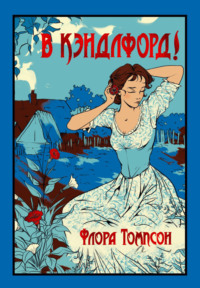

Ларк-Райз

Поразительно, с какой энергией мужчины трудились в огороде после тяжелого дня в поле. Они не жалели усилий и словно бы никогда не уставали. Нередко весенним лунным вечером доносился одинокий шорох вил огородника, не могущего оторваться от работы, и в окна вплывал аромат сгорающей в костре соломы. Приятно было также в летних сумерках, после знойного дня, в засуху, услышать журчание воды по иссохшей садовой земле – воды, которую принесли из ручья в четверти мили от дома. «На землю не скупись, – говорили тут. – Не посеешь – не пожнешь, пусть даже придется засучить рукава».

Наделы разбивали на две части, и одну половину засеивали картофелем, а другую пшеницей или ячменем. В огороде сажали овощи, смородину и крыжовник и немного старомодных цветов. Как бы ни гордились деревенские жители своим сельдереем, горохом и бобами, цветной капустой и кабачками, сколь бы отменными ни были экземпляры, которыми они хвастались, главной их заботой был картофель, ведь его надо было вырастить столько, чтобы хватило на целый год. Здесь были в ходу все старомодные сорта – «кленовая почка», ранний розовый, американский розовый, «желтая слива» и огромный корявый «белый слон». Все знали, что «слон» – картофель дрянной, его неудобно чистить, а при готовке он сильно разваривается; зато клубни получались таких поразительных размеров, что никто из мужчин не мог устоять перед искушением посадить его. Каждый год особенно крупные экземпляры привозили в трактир, чтобы взвесить их на единственных в Ларк-Райзе весах, и передавали по кругу, чтобы каждый попробовал угадать массу. Как говорили мужчины, после того как на участке с «белым слоном» соберут урожай, «там есть на что поглазеть».

На семена тратились совсем мало; денег и без того не хватало, поэтому полагались главным образом на семена, оставшиеся с прошлого года. Иногда ради обновления почвы обменивались мешком посевного картофеля со знакомыми, жившими на расстоянии, а иногда садовник одного из близлежащих поместий дарил кому-нибудь несколько клубней нового сорта. Их сажали и бережно ухаживали за ними, а после сбора урожая презентовали по нескольку клубней соседям.

Большинство мужчин, копая или мотыжа землю, пели или насвистывали. В те дни на открытом воздухе много пели. Пели, работая в поле; пели, едучи на телеге по проселку; пели пекарь, помощник мельника и уличный торговец рыбой, перемещаясь от двери к двери; даже доктор и священник во время своих обходов мурлыкали под нос какой-нибудь мотивчик. Люди были беднее и не располагали теми удобствами, развлечениями и познаниями, которые есть у нас сегодня; но они были счастливее. И это наводит на мысль, что счастье в большей степени зависит от состояния души (а возможно, и тела), чем от обстоятельств и событий.

IV. «Фургон и лошади»

Фордлоу мог похвастаться церковью, школой, ежегодным концертом и ежеквартальными лекциями, но Ларк-Райз не завидовал этим благам цивилизации, ибо тут имелся собственный центр общественной жизни, более уютный, домашний и в целом более популярный – пивная «Фургон и лошади» при местном трактире.

Там каждый вечер собиралось все взрослое мужское население деревни – неторопливо, чтобы надолго хватило, выпить свои полпинты, обсудить местные события, поспорить о политике или методах ведения сельского хозяйства и спеть несколько песен «для души».

Это были невинные посиделки. Никто тут не напивался: у людей недоставало денег даже на хорошее пиво по два пенса за пинту. Тем не менее пастор читал с кафедры проповеди против пивной и однажды дошел до того, что назвал ее «пристанищем порока».

– Весьма жаль, что он не может явиться туда и увидеть все собственными глазами, – заметил немолодой мужчина по дороге из церкви домой.

– Жаль, что он не может не совать нос не в свое дело, – возразил другой, помоложе.

Один из стариков миролюбиво вставил:

– Ну, это как раз его дело, если подумать. Священнику платят за проповеди, и он, ясное дело, должен найти, что осуждать.

Лишь около полудюжины мужчин держались в стороне от этого кружка, и было известно, что они «очень религиозны», либо их подозревали в «скупердяйстве».

Остальные исправно посещали пивную, занимая каждый свое личное место на лавке или скамье. Для них это был такой же дом родной, как их собственные коттеджи, и зачастую гораздо более уютный, с потрескивающим в камине огнем, красными занавесками на окнах и начищенной до блеска оловянной утварью.

Проводить там вечера, утверждали мужчины, означало экономить, ведь, если хозяин уходил из дома, остальные члены семьи могли погасить огонь в очаге и, когда в комнате станет холодно, лечь спать. Поэтому карманные расходы мужчин составляли один шиллинг в неделю: семь пенсов на вечерние полпинты, остаток – на другие траты. Унцию табака марки «Голова ниггера» для них покупали жены вместе с провизией.

Компания в пивной собиралась исключительно мужская. Жены никогда не сопровождали туда мужей; хотя порой женщина, уже вырастившая детей и поэтому располагавшая несколькими лишними полупенсами, которые можно было истратить на себя, стучалась в заднюю дверь с бутылкой или кувшином и, незамеченная, возможно, старалась задержаться, чтобы подслушать, что происходит внутри. Ребятня тоже являлась к задней двери, чтобы купить свечи, патоку или сыр, поскольку трактирщик держал позади здания небольшую лавку, и ей тоже нравилось подслушивать. Дети трактирщика вылезали из своих постелей и сидели на лестнице в ночных рубашках. Лестница вела из помещения пивной наверх, будучи загорожена только спинкой скамьи, и однажды вечером мужчины испытали легкий шок: на них сверху плюхнулось нечто, с первого взгляда напоминавшее большую белую птицу. Это была малютка Флорри, заснувшая на ступеньках и свалившаяся вниз. Мужчины усадили девочку к себе на колени, поднесли ее ножки к огню и вскоре осушили ей слезы, потому что она не ушиблась, а только испугалась.

Сквернословия эти дети не слышали, кроме случайных чертыханий, поскольку их мать пользовалась большим уважением, и за малейшее поползновение на крепкое словцо провинившегося сразу толкали в бок и шептали: «Не забывай про трактирщицу!» или «Осторожно! Хозяйка рядом». Непристойные песенки и байки, которые травили в поле, здесь тоже никогда не пересказывались; для них отводилось свое время и место.

Излюбленной темой была политика, ибо в соответствии с недавно расширенным избирательным правом голосовать мог любой домовладелец, и здешний народ серьезно отнесся к своей новой обязанности. Преобладал умеренный либерализм, который нынче был бы расценен как скрытый торизм, но в те дни считался довольно смелым. Один мужчина, которому довелось работать в Нортгемптоне, провозгласил себя радикалом, но его уравновешивал трактирщик, называвший себя «истинным тори». К удовлетворению большинства, злободневные вопросы подробно обсуждались и улаживались при взаимоуважении этих «левых» и «правых».

«Три акра и корова», «Тайное голосование», «Комиссия по Парнеллу и преступлениям», «Отделение Церкви от государства» – таковы были популярные лозунги. Иногда зачитывали вслух речь Гладстона или другого лидера, опубликованную в газете, сопровождая чтение страстными криками: «Тихо! Слушайте!» Или же Сэм, человек прогрессивных взглядов, с благоговейной гордостью рассказывал историю о том, как познакомился с защитником сельских рабочих Джозефом Арчем и пожал ему руку.

– Джозеф Арч! – кричал он. – Джозеф Арч – лучший друг батрака! – и стучал по столу оловянной кружкой – очень осторожно, потому что каждая капля была драгоценна.

Тогда трактирщик, став спиной к камину и расставив ноги, говорил с уверенностью полновластного хозяина:

– Напрасно вы, ребята, воображаете, что пошли против джентри. У них земля, у них деньги, и они останутся при своем. Где бы вы были, если б они не давали вам работу и не платили жалованье, хотел бы я знать?

И этот до сей поры не имевший ответа вопрос действовал на компанию угнетающе, пока кто-нибудь не отгонял уныние именем Гладстона. Гладстон! Великий старец! Народный Вильям! Они прониклись трогательной верой в его могущество, и все голоса дружно подхватывали:

Благослови Господь народного Вильяма,Пусть долго вольности тропойВедет нас без обмана.Великий старец, да хранит тебя Господь!Но детям, подслушивавшим снаружи и внутри, больше нравилось, когда рассказывали страшные истории; кровь стыла в их жилах, и по спине бежали мурашки, когда они слушали про призрака, которого видели на большаке, всего в миле от того места, где они находились: перед одиноким путником внезапно начинал маячить зажженный фонарь, но тот, кто его держал, если таковой существовал, оставался невидим. А мужчина из соседнего села, проделавший шестимильный путь в темноте, чтобы достать лекарство для своей больной жены, повстречал огромного черного пса с огненными глазами – судя по всему, черта. Или же в пивной заводили речь о былых временах, когда тут воровали овец, и о призраке, который, по поверью, до сих пор обитает на том месте, где некогда стояла виселица; а не то так о безголовой всаднице в белом и верхом на белой лошади, что каждую ночь, когда часы били двенадцать, скакала по мосту в направлении городка.

Однажды холодным зимним вечером, когда звучала эта история, у ворот трактира остановил свою повозку заехавший выпить горячего бренди с водой доктор, восьмидесятилетний старик, который до сих пор пользовал больных в деревнях, раскиданных на многие мили вокруг.

– А вы, сэр? – осведомился один из мужчин. – Ручаюсь, вы много раз проезжали по тому мосту в полночь. Скажите, видели ли вы что-нибудь?

Доктор покачал головой.

– Нет, – ответил он, – не могу сказать, что видел. Но… – он сделал паузу, чтобы придать своим словам весомость, – …вот что любопытно. За пятьдесят лет, что я живу среди вас, у меня, как вы знаете, было много лошадей, и ни одна из них не могла перейти этот мост ночью без кнута. Видят ли животные больше, чем мы, я, конечно, не знаю; но говорю чистую правду, хотите верьте, хотите нет. Спокойной всем ночи.

В дополнение к этим историям о привидениях, являвшимся достоянием общественности и хорошо всем известным, бытовали и семейные байки о страшных предзнаменованиях либо об отце, матери или жене, являвшихся после смерти, чтобы сделать предупреждение, дать совет, обвинить. Но все это рассказывалось для потехи; по-настоящему в привидения не верили, хотя мало кто решился бы отправиться ночью в место, пользовавшееся дурной славой; в итоге заканчивалось тем, что говорили: «Ладно, если живые нас не обижают, то и мертвые не обидят. Хороший человек не захочет вернуться на землю, а плохому не позволят».

В газетах публиковались другие страшные истории. Ночью по улицам Восточного Лондона рыскал Джек-потрошитель, и там одну за другой находили несчастных зарезанных женщин. Эти злодеяния часами обсуждались в Ларк-Райзе, и у каждого имелась своя гипотеза насчет личности и мотивов неуловимого убийцы. У детей это имя вызывало подлинный ужас и нередко приводило их к мучительным бессонным ночам. Отец, бывало, стучал молотком в сарае, а мать тихо шила внизу; но вдруг потрошитель уже здесь – ведь он мог еще днем прокрасться внутрь и спрятаться в шкафу на лестнице!

Одна любопытная история была связана с природным явлением. Несколько лет назад жители деревни увидели в небе марширующий полк в сопровождении оркестра барабанщиков и флейтистов. По наведении справок выяснилось, что именно такой полк проходил в то время по дороге под Бистером, в шести милях от Ларк-Райза, вследствие чего был сделан вывод, что небесное видение, очевидно, являлось причудливым отражением.

Некоторые истории повествовали о розыгрышах, зачастую весьма жестоких, поскольку в восьмидесятых годах девятнадцатого века юмор местных жителей еще не отличался утонченностью, а раньше был и того грубее. Там по-прежнему существовал обычай задирать некоторых людей, выкрикивая им вслед прицепившуюся кличку или присловье. Так, одну пожилую и совершенно безобидную особу прозвали «Огонь и вода». Однажды, много лет назад, зимней ночью, когда сугробы намело по колено и снег валил не переставая, в дверь ее коттеджа постучалась компания беспутных парней и подняла эту женщину и ее мужа с постели, сообщив им, что их замужняя дочь, жившая в трех милях от Ларк-Райза, рожает и послала за матерью.

Пожилая чета, наскоро натянув на себя всю одежду, которая имелась в доме, зажгла фонарь и пустилась в путь, а шутники следовали за ней по пятам. Некоторое время они пробирались по сугробам, но дорога была практически непроходима, и старик предложил повернуть назад. Однако старуха отказалась. Преисполненная решимости помочь дочери в трудную минуту, она упорно шагала вперед, подбадривая мужа: «Давай, Джон. Мы пройдем сквозь огонь и воду!», после чего к ней навечно приклеилось прозвище «Огонь и вода».

Впрочем, к восьмидесятым годам нравы, хоть и медленно, начали меняться, и подобные истории, возможно, еще были в ходу, но уже не вызывали громкого хохота, как прежде. Могло раздаться несколько смешков, после чего наступала тишина или кто-нибудь замечал: «По моему разумению, это позор – так издеваться над бедными стариками. Давайте-ка затянем песню, чтобы избавиться от этого мерзкого привкуса во рту».

Любой период является переходным; но восьмидесятые годы были переходными в особом смысле, ибо мир стоял на пороге новой эры – эры машин и научных открытий. Ценности и условия жизни менялись везде. Перемены были очевидны даже для простых деревенских жителей. Железные дороги сократили расстояние до отдаленных местностей; в каждом доме читали газеты; машины постепенно заменяли ручной труд, даже на фермах; то, что выращивалось и заготавливалось своими силами, вытесняли магазинные продукты, в основном заграничные. Горизонты мало-помалу расширялись; на пришельца из деревни, расположенной в пяти милях, больше не смотрели как на чужака.

Но бок о бок с этими изменениями продолжала существовать и старая сельская цивилизация. Традиции и обычаи, бытовавшие веками, не исчезали в одночасье. Дети, получавшие образование в государственных школах, по-прежнему играли в старинные деревенские игры со стишками; женщины по-прежнему собирали колосья, хотя урожай снимала механическая жатка; а мужчины и мальчики наряду с новомодными эстрадными песенками по-прежнему исполняли древние крестьянские баллады. Так что, когда в «Фургоне и лошадях» выбирали песни, программа обычно являла собой забавную смесь старого и нового.

Пока в пивной шел разговор, немногочисленные молодые мужчины, «парни», как их называли, пока они не были женаты, почти не принимали в нем участия. Прояви они хоть малейшее намерение вступить в беседу, их бы одернули, поскольку эпоха превосходства молодежи была еще впереди; как говорили женщины, «старым петухам не по душе, когда начинают кукарекать молодые». Но, как только затягивали песню, тотчас подавали голос парни, ибо они представляли новинки.

Начинала, как правило, молодежь, запевая модные песенки, уже успевшие добраться до деревни. «Над садовой оградой» с многочисленными пародиями на нее, «Томми, уступи-ка место дяде», «Прекрасные черные очи» и другие «комические» или «сентиментальные» шлягеры той поры. Самые популярные доходили из внешнего мира вместе с мелодией; к остальным, позаимствованным из дешевого песенника, который большинство парней носили при себе, певец вынужден был подбирать мотив самостоятельно. У мужчин были хорошие, сильные голоса, и они горланили от всей души. Сладкозвучной томности в те времена не знали.

Мужчины среднего возраста предпочитали длинные, как правило трагические романсы об отвергнутых любовниках, детишках, заметенных снегом, погибших девушках и семействах, лишившихся матери. Иногда их чередовали с нравоучительными песнями вроде:

Усвоил с детства крепко я, усвой теперь и ты:Кто попусту не тратит, тому не знать нужды.Отчаянье не допускай вовек на свой порог.Будь верен слову своему, себе дай в том зарок.Лови удачу ты за хвост и не живи иначе,Ведь что имеем – не храним, а потерявши плачем.Но эти унылые песнопения терпели недолго.

– А теперь все вместе, ребята, – кричал кто-нибудь, и компания возвращалась к любимым старым песням. Одной из них был «Ячменный сноп». Куплеты пели по очереди, и первый звучал так:

Возьмем по четверти пинты, ребята.И будем пить за ячменный сноп.За ячменный, ребята, сноп.За толстый ячменный сноп.Так опрокинем кружки, вперед!И пусть Ханна Браун нам снова нальет.Мы будем пить за ячменный сноп.За ячменный, ребята, сноп.В каждом куплете порция увеличивалась: после четверти шла половина пинты, потом пинта, кварта, галлон, бочонок, бочка, ручей, пруд, река, море и, наконец, океан. Эту песню можно было растянуть на целый вечер или же бросить, как только надоест.

Другие излюбленные куплеты – «Король Артур» – также могли исполнять на открытом воздухе, и они частенько звучали под аккомпанемент бренчания сбруи и свиста кнутов, когда упряжки выезжали на поле. Ее пели и одинокие путники, чтобы не падать духом темной ночью. Слова были такие:

Когда взошел на трон Артур,Он славный был властелин;Купил мешки ячменной мукиИ пудингом двор угостил.Вот пудинг приготовили.В нем было слив не счесть,И сала куски так велики,Что одному не съесть.Король с королевою сели за стол,А лорды вокруг стоят.И что не смогли в тот вечер съесть,Королева на завтрак подаст.Каждый раз, когда Лора слышала эту песню, ей представлялась королева с золотой короной на голове, шлейфом, перекинутым через руку, и закатанными рукавами, которая держит над огнем сковородку, поджаривая вчерашний пудинг. Уж королевы-то, конечно, ели на завтрак сливовый пудинг, не то что простые люди, у которых редко что оставалось от ужина.

Затем Люки, единственный из мужчин в годах, оставшийся холостым, затягивал:

Отец мой – садовник и землекоп,А мать все прядет и прядет,Но я молодая красотка,Мне денег недостает.О боже! В чем дело?О боже! Что делать?Ведь замуж меня никто не берет,Сватов к нам не засылает.Умру старой девой, вокруг говорят.О боже! Мне страшно подумать!Увянет такая красотка,Вины за собою не зная.О боже! В чем дело?О боже! Что делать?Ведь замуж меня никто не берет,Сватов к нам не засылает.Текст намекал на холостяцкое положение самого Люка. Он пел эту песенку как комическую, и его исполнение, безусловно, делало ее таковой. А потом, вероятно, разнообразия ради, просили спеть загадочного бедняка Элджи, и он пел своим надтреснутым фальцетом, словно требовавшим звонкого фортепианного аккомпанемента:

Не доводилось ли на Пиренеях вам бывать?Мой вам совет не ездить,Чтобы не узнать, что значитПрекрасную испанскую сеньору обожать…Кроме того, были куплеты, которые можно было затянуть в любое время, когда никто не пел:

Ах, как хотела б я опятьДевицей молодою стать!Мне молодой уже не быть.Мечту мою пора забыть.Или:

Предостеречь вас, юноши, хочу скорей,Чтоб гнезд не строили вы в вышине ветвей.Зеленая листва пожухнет, опадет,И красота любимой быстро пропадет.Один переселенец, проживший в деревне сравнительно немного, всего около четверти века, сочинил нескладный куплет для самого себя, чтобы петь, когда подступит тоска по дому:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Lark – жаворонок (англ.). Дословный перевод названия Ларк-Райз – Жаворонковая Горка, однако здесь кроется игра слов: английское выражение «rise with the lark» (дословно «вставать с жаворонком») аналогично русскому «вставать с петухами». – Здесь и далее примеч. перев.

2

«Скваттерское право» позволяет незаконному поселенцу (скваттеру) использовать недвижимость другого лица или проживать в ней, если законный владелец не выселяет скваттера или не предпринимает против него никаких действий.

3

«Gentle Jesus» – популярный евангельский гимн богослова Чарльза Уэсли (1707–1788).

4

Быт. 16: 13.

5

Лярд (смалец) – вытопленное нутряное сало.

6

«Жаба в норе» (toad in the hole) – популярное английское блюдо: куски уже готового мяса, запеченные в тесте из нутряного сала.

7

Английский центнер равен 112 фунтам, или 50,8 кг.

8

Брэддон Мэри Элизабет (1837–1915) – популярная английская романистка Викторианской эпохи.

9

Стихотворение У. Вордсворта.

10

Торба – мешок с овсом, надеваемый на морду лошади.

11

«Боу беллз» (1862–1897) – британский литературно-художественный журнал «для семейного чтения», «Фэмили хералд» (1843–1940) – журнал «полезных сведений и развлечений».