Полная версия

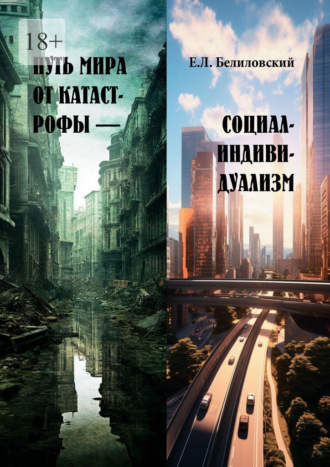

Путь мира от катастрофы – социал-индивидуализм

Путь мира от катастрофы – социал-индивидуализм

Е. Л. Белиловский

© Е. Л. Белиловский, 2025

ISBN 978-5-0065-0448-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Все мы стараемся не думать об этом, но ощущаем опасность мировой катастрофы. Давайте всё же подумаем, как этого избежать.

В течение длительного времени во многих странах, прежде всего в России, проявлялась тенденция к преодолению либерализма как основы государственной политики. Появление же Дональда Трампа вновь на мировой арене – с окрепшей системой взглядов и сформировавшейся командой – делает происходящее развитие событий в мире не каким-то временным скачком, а уже постоянной реальностью. Этот приход к власти в США администрации Трампа и проявления аналогичного порядка в других странах знаменуют сейчас перелом в мировом развитии. До такой степени, что новый Папа Лев ХIY заявил, что он избрал себе такое имя потому, что сейчас, как и во времена Льва XIII – Французская революция, приход Наполеона и т.д., мир переживает сейчас переломный период.

Если обратиться к более близким временам, то можно вспомнить, что расцвет либерализма, сопровождавшийся вооружёнными столкновениями на идеологической основе, вызвали в Веймарской Германии в качестве естественной реакции приход Гитлера. Но нечто подобное происходит и сейчас во всём западном мире! Наплыв мусульманских и не только мигрантов привёл к тому, что толпы враждебных любой цивилизации и во многом криминальных людей заполнили западные страны и стали представлять реальную угрозу благополучному существованию людей в этих странах. Понимая это, Президент Трамп объявил эти события вооружённым вторжением в Соединённые Штаты и применил соответствующий закон. Либерально настроенные судьи пытаются противостоять этим действиям Президента. Но, независимо от завершения судебных коллизий, сам анализ фактов подчёркивает необходимость действий таким образом, как пытается действовать Президент Трамп. Определённые шаги в этом направлении предпринимаются и в ряде европейских стран. Опасность мигрантского криминала понимает и российское руководство.

Я во всех своих выступлениях, начиная от статьи советского периода о борьбе с коррупцией и включая предыдущие издания настоящей книги, настаивал на движении именно в этом направлении. Так что вроде бы надо радоваться. Однако всё не так просто. Прежде всего в этом направлении действуют пока непоследовательно и потому с крайне недостаточной эффективностью. Но и кроме того – устраняя одну угрозу дальнейшему существованию человеческой цивилизации, силы, олицетворяющие сейчас направление движения мира, создают другую. На основе абсолютно правильного стремления побудить людей следовать сохраняющим своё значение в наши дни духовно-нравственным ценностям происходит усиление регулирования морали со стороны государства на основе религии – вместо создания у людей понимания, что эти ценности соответствуют их внутренним потребностям, одновременно с созданием ситуации, при которой отсутствие таких внутренних потребностей не подрывает общество. Это резко ухудшает положение многих честных людей, подрывая личностные свободы, без которых люди не мыслят своё счастливое существование. В конечном счёте это разрушает и само государство. В книге я постарался проанализировать эту ситуацию и рассказал, как распространение подобного подхода привело к краху Советского государства.

Таким образом, и развитие либерализма, и попытки преодолеть это развитие путём навязывания традиционных ценностей могут привести мир к катастрофе. Выходом из положения является переход государств мира к принципиально новой модели. Вариант такой модели разработан и описывается в книге. Это – социал-индивидуализм.

Ранее основная проблема развития человечества заключалась в том, чтобы преодолеть сопровождение свободы личности безудержным либерализмом в отношении преступников, подрывающим безопасность людей. После происшедшего перелома на первый план выходит, как видно из вышесказанного, недопущение сопровождения обеспечения безопасности подрывом личностных свобод. Преимуществом концепции социал-индивидуализма является то, что при её реализации безопасность находится в одном комплексе со свободой личности, при максимизации социальных гарантий. Тому, как практически это сделать, и посвящена данная книга.

Концепция социал-индивидуализма является развитием нестандартных решений, разработкой которых я занимался всю жизнь (см. Приложение 6). Мои публикации были отмечены. Но практической реализации моих идей в период их высказывания в основном не произошло.

В том числе потому, что я сам не понимал значения своих разработок. Если бы с помощью предложенной мной ещё в дипломной работе на юрфаке МГУ государственной регистрации научных результатов стимулировалось продвижение новых научных идей в обход блокировавших их монополистов, засевших в академиях наук и учёных советах, советское руководство имело бы в своём распоряжении варианты подлинного развития социализма – вместо поворота вспять, к капитализму. И тогда, очень может быть, не было бы краха СССР, страшных 90-х и ощущаемых даже сейчас их последствий. И тем более происшедшие события можно было предотвратить в случае принятия подготовленных уже непосредственно мной предложений по серьёзным изменениям в экономической и правоохранительной сферах государственной политики.

Однако те, кто готовил происшедшую впоследствии «Перестройку», явившуюся завершающим этапом разрушения социалистического строя в СССР и гибели самого СССР, значение таких разработок, как мои, прекрасно понимали. Можно с уверенностью предположить, что в том числе поэтому был осуждён по явно спровоцированному обвинению поддерживавший меня работник ЦК КПСС.

Теперь я понял значение своих идей и развил их, опираясь уже на опыт Израиля – страны, различные угрозы существованию которой отчётливо обнажены, в силу чего явно проявляется необходимость кардинальных решений. В результате я довёл свои идеи сейчас до уровня концепции социал-индивидуализма, применимой в любом государстве и в будущем на уровне всего мира.

Необходимость во всяком случае тщательного рассмотрения этой концепции вытекает из происходящих событий. В предисловии к предыдущему изданию настоящей книги 2021 г. (приложение 3) я предсказал перерастание противостояния между Россией и Западом в вооружённое столкновение. Именно это вскоре и произошло. Резко обострилась и ситуация вокруг Израиля. Дальнейшее развитие событий в этом направлении угрожает Третьей мировой войной и, соответственно, гибелью человеческой цивилизации. Но возможен и поворот в сторону лучшего будущего для человечества. Здесь я излагаю вариант такого поворота.

Разумеется, я не претендую на гениальное «видение». Тем не менее я ощущаю важность выводов, содержащихся в этой книге и во многом основанных на идеях советского периода. Поэтому, исправляя как могу прежние ошибки, я настаиваю на том, чтобы как можно больше людей ознакомилось с этой книгой и сделало что возможно для её воздействия на политические процессы.

Глава первая.

Россия, Израиль, Америка и мир: что так и не так?

Нет лучшего учителя, чем несчастье.

(Бенджамин Дизраэли)Я связан с тремя странами: большую часть своей жизни я прожил в России, сейчас живу в Израиле, а мои потомки живут в Америке. И именно эти три страны и их народы оказывают наибольшее влияние на мир. Есть еврейское интеллектуальное воздействие, выразившееся в том числе основателями доктрин христианства, коммунизма и капитализма Христом, Марксом, Ротшильдом (к «богоизбранности» это не имеет отношения – я дальше постараюсь показать, в чём дело). И есть наибольшая практическая реализация этих доктрин —российское стремление к справедливости, выразившееся в попытке построения социализма как первой фазы коммунизма, и американский индивидуализм, давший миру толчок в экономическом развитии на основе капитализма.

Однако до последнего времени в противостоянии между Россией и Западом США возглавляли коллективный Запад. Это положение дел было необходимо устранить. Мария Бутина рассказывает в своём «Тюремном дневнике», как она пыталась его устранить и добиться российско-американского сотрудничества, опираясь на решение конкретной проблемы, связанной с правом на оружие. Её в США безжалостно остановили тогда, но с приходом Трампа положение изменилось, и российско-американские отношения стали приходить в нормальное состояние. С тем, чтобы в конце концов изменился к лучшему весь мир.

То, что такое развитие возможно, свидетельствуют последние события в Соединённых Штатах. Как отмечено в Интернете, президент Трамп формирует свою команду таким образом, чтобы устранить существующую элиту, где все связаны между собой, и заменить их людьми, ориентирующимися не на личные связи, а на преданность политической линии президента. Нечто подобное предлагалось мной, как описано далее, в неопубликованной книге «Группократия» и в дополнении к проекту Программы КПСС, принятом Генеральным Секретарём ЦК КПСС К. У. Черненко (и отвергнутым его преемником М. С. Горбачёвым). Это свидетельствует о том, что для преодоления российско-американских противоречий существует солидная основа, которая может быть использована.

Для того, чтобы понять, что именно следует делать, стоит начать с анализа конкретной ситуации в этих трёх государствах.

РОССИЯ

Главное, чем прославилась Россия в мире, это Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Именно эта революция всколыхнула интерес к социалистической идее во всём мире. Но только эта идея понималась по-разному. И далеко не всегда марксизм идентифицировался с социализмом. Один из самых выдающихся президентов США Теодор Рузвельт (не путать с Франклином) главу в своих мемуарах озаглавил: «Марксизм против социализма» (2) и заявил там о «теориях европейских марксистских социалистов полувековой давности»: «… ход событий настолько опроверг пророчества, содержащиеся в этих теориях, что от них отказались даже сами авторы» (3). Тем более необходимо рассмотреть марксистскую теорию уже исходя из современного опыта, очистив концепцию социализма от не оправдавших себя наслоений.

Прежде всего из концепции социализма следует исключить классовую борьбу. Хотя в «Коммунистическом манифесте» и говорилось, что вся история человечества была историей борьбы классов, из этого вовсе не следовало, что так и должно продолжаться. Вопреки утверждениям Маркса и Энгельса. Потому что из того, что какое-то явление существует, совершенно не следует, что этому обстоятельству надо безропотно подчиниться. Если оно вредное, его надо искоренять. Это относится и к классовой борьбе.

Известно, что именно «обострением классовой борьбы» Сталин оправдывал свои массовые репрессии. И нужно прямо сказать, что это не было его выдумкой. Это было продолжением уже сложившейся практики. Потому что репрессии в той или иной форме против представителей «враждебных классов» предпринимались большевиками с самого их прихода к власти. И это далеко не всегда было обосновано в отношении конкретных людей. Да, были те, кто, действительно, стремился свергнуть установившийся социалистический строй. Так, поэт Гумилёв на самом деле участвовал в антисоветском заговоре; когда из камеры, чтобы вести на расстрел, вызвали «поэта Гумилёва», он сказал, что здесь нет поэта Гумилёва, есть поручик Гумилёв. Поэтому обвинение Советской власти в том, что оно намеренно стремилось уничтожить интеллигенцию и вообще подавляло всякое проявление ума, отдавая преимущество силе, неверно. Было большое количество реальных врагов. Но подавляющее большинство «непролетариев» в борьбе против строя не участвовали. И, более того, были такие, и в немалом количестве, кто занимал позицию, противоречащую его классовой принадлежности. Поэтому никаких оснований подавлять и тем более уничтожать «классовых врагов» не было.

Это было так повсюду в мире. Упомянутый выше Теодор Рузвельт с самого начала своей политической карьеры зачастую действовал вопреки тому, что он относился к буржуазии, причём достаточно крупной. Более того, в мемуарах он свой подход сформулировал теоретически: «Единственные виды мужества и честности, которые всегда полезны для хороших институций где бы то ни было, демонстрируют люди, которые беспристрастно и справедливо вершат дела на основе личного поведения, а не классовой принадлежности» (4). А применительно к России можно упомянуть в качестве примера даже самого В. И. Ленина, который, между прочим, был дворянином. Но даже людей, которые в условиях капиталистической системы действовали в полном соответствии со своей классовой принадлежностью, нельзя в этом упрекать. Кроме случаев, когда они противостояли замене системы. А те, кто не противостоял, вполне могли бы нормально существовать в новой системе, изменив при этом свою классовую принадлежность. С очень многими так и получилось. У других, принадлежавших к «болоту» (а это большинство населения), не вполне получилось, но они всё равно не пытались противостоять новой системе. Из этого вытекает очевидный вывод – если бы в России после Октября и до самого конца советского периода при оценке человека исходили только из его личного поведения, без учёта классовой принадлежности, это бы в значительной степени очистило социализм от искажений, подрывавших его престиж в глазах советского народа и всех народов мира.

Это не означает, что не существует вообще групповых, в том числе классовых интересов. Но носителей интересов, несовместимых с целями государства, совершенно необязательно считать врагами. Задача государства заключается в том, чтобы определить, какие интересы следует удовлетворить, а какие удовлетворять не следует – исходя из общегосударственных целей, и затем объяснить всем мотивы принятых решений – рассчитывая на то, что те, чьи интересы не были удовлетворены, поймут правоту государства. Разумеется, тех, кто будет сопротивляться, следует подавить, но на индивидуальной, а не на классовой основе.

Другим важнейшим искажением социалистической идеи явилось то, что согласно марксистской теории социализм представлялся лишь как первая фаза коммунизма, некоторый промежуточный этап, а отнюдь не как самостоятельная «общественно-экономическая формация», т.е. стадия развития человечества. Это положение марксизма было опровергнуто жизнью. Ленин обещал коммунизм через 10 лет. Этого не произошло в течение 70 лет. Тем не менее всё время продолжалось культивирование требований, характерных именно для полного коммунизма. Был принят «моральный кодекс строительства коммунизма». Пропагандировался бесплатный труд, для чего проводились «коммунистические субботники». Между тем основным принципом социализма, согласно Конституции СССР, было «От каждого по способностям, каждому по труду». По труду. Без всякого альтруизма. Так что по меньшей мере имело место перепрыгивание через этапы. А, может быть, сам по себе коммунизм вообще невозможен. На этот счёт есть разные мнения. Но во всяком случае судить об этом можно было бы только после полного построения социализма. В том числе после практической реализации вышеуказанного основного принципа. Но он так и не был полностью реализован.

Другим проявлением коммунизма, вовсе необязательным для социализма, было создание «нового человека», ставящего интересы общества выше своих собственных интересов и потому абсолютно коллективистского. Далее будет показано, как попытка насильственного придания людям этих качеств привела к общему разрушению системы и к реставрации капитализма. Социализм же сам по себе может функционировать и удовлетворять интересы существующих людей с различным подходом к морали и различным психологическим типом: не только экстравертов, но и интровертов.

Обязательным же не только для коммунизма, но и для социализма, является государственное управление экономикой, нацеленное на максимальное обеспечение трудящихся и самой государственной системы необходимыми им продуктами и услугами. Первоначальная попытка создания такой системы была предпринята в начале существования Советской власти (т.н. «военный коммунизм»), затем произошёл временный поворот («НЭП»), после чего такая система была создана и успешно функционировала (перекос при Сталине в сторону преимущественного обеспечения военных нужд не устраняет самого факта успешного функционирования системы, пусть в рамках военно-промышленного комплекса).

Однако после смерти Сталина движение шло в направлении разрушения даже тех элементов социализма, какие были при нём. Хотя вскоре после этой смерти была предпринята попытка двинуться в правильном направлении. Опираясь на Ленина, говорившего о бюрократической опасности, Троцкий определил бюрократический аппарат как главную силу, противостоящую развитию СССР в направлении, определённом Октябрьской революцией. Сменивший же Сталина в качестве главы правительства Г. М. Маленков выступил с речью, в которой (конечно, без ссылок на Троцкого) заявил о необходимости решительной борьбы с бюрократизмом в партийно-государственном аппарате. Его прервал Н. С. Хрущёв: «Георгий Максимилианович, конечно, прав. Но аппарат – наша опора!», после чего последовали бурные аплодисменты. Затем придрались к тому, что Маленков взял курс на развитие промышленности средств народного потребления вместо тяжёлой промышленности, которая и так была развита более чем достаточно. Его обвинили в антимарксизме и сняли. То же произошло и со стремлением навести порядок в трудовых отношениях. В течение всего советского периода заработная плата вытекала не только из конкретных результатов трудящегося по его месту работы, но прежде всего из характера самого предприятия и отрасли, к которой он принадлежал. Различия между размерами зарплат на разных предприятиях были очень велики. От места работы зависело обеспечение и жилплощадью, и разными социальными услугами. Чтобы реально обеспечить соблюдение принципа «каждому по труду», был создан Госкомитет по труду и заработной плате под председательством Л. М. Кагановича, перед которым была поставлена задача создать единую сетку зарплат для всей страны. Но вскоре Кагановича тоже сняли, а это дело забросили. И это явилось одним из составляющих начавшегося при Хрущёве демонтажа экономической системы социализма. Той самой, благодаря существованию которой даже Л. Д. Троцкий продолжал считать СССР, несмотря на всё, социалистическим государством. Но перерождение коснулось и основы.

Н. С. Хрущёв начал, а Л. И. Брежнев и А. Н. Косыгин продолжили переход от планирования производства по натуральным показателям к планированию в денежном выражении. Но если Н. С. Хрущёв при этом проявлял нетерпимость к нерадивым работникам, а в отношении экономических преступников ввёл и активно применял даже смертную казнь, то при Л. И. Брежневе осуществлялось «бережное отношение к кадрам» и радикально снизилась активность в преследовании экономических преступников. Единственная тогда открытая попытка изменить положение дел провалилась (см. приложение 4). В результате деятели «советской торговли» резко обошли в своём благосостоянии честных тружеников, а на основе награбленного формировались устойчивые преступные группы, располагавшие огромными средствами. И когда в ходе «перестройки» был открыто провозглашён переход к рынку, советские люди, прельстившиеся демократическими преобразованиями и прекращением «холодной войны», приняли в качестве принудительного ассортимента к этим действительно необходимым переменам «экономические реформы» и «либерализацию правосудия», не понимая, о чём идёт речь. Но на самом деле это означало осуществлённый в качестве «приватизации» переход к капиталистической экономике в едином комплексе с развязыванием рук преступникам всех мастей. В результате «освобождённые от необоснованной ответственности за так называемые экономические преступления», как было принято их называть в годы «Перестройки», слились в единый организм с обыкновенными бандитами. И произошло то, что произошло.

Столкнувшись не в теории, а в своей жизни с капитализмом, бывшие советские люди поняли, что они потеряли. Блага, которых нет и не может быть при капитализме. Хотя могущественные деятели капиталистического мира и пытались их создать. Но не получилось. Президент США Франклин Рузвельт «выдвинул набор принципов, которые называю американским экономическим «Биллем о правах» (5): «право на полезную и оплачиваемую работу в промышленности, торговле или сельском хозяйстве страны; право на доход, достаточный для покрытия потребностей в пище, одежде и отдыхе; право фермеров реализовывать свою продукцию по ценам, обеспечивающих их семьям достойную жизнь; право каждого предпринимателя – крупного или мелкого – вести бизнес в условиях, исключающих несправедливую конкуренцию или засилье монополий внутри страны или за границей; право каждой семьи на достойное жилище; право на полноценное медицинское обслуживание, на реальную возможность приобрести и сохранить хорошее здоровье; право на достаточное экономическое обеспечение в старости и в болезни, страхование от несчастных случаев и безработицы; право на хорошее образование» (6). Из этих восьми прав в сегодняшних Соединённых Штатах можно считать, наверное, в определённой степени гарантированными только те, которые относятся к предпринимателям и фермерам. С правами же простых людей дело обстоит значительно хуже: огромное количество бездомных, невозможность для большинства американцев получить достойное медобслуживание и образование и так далее. Как обстоят со всем этим дела в России, россияне ощущают на себе. При В. В. Путине дела значительно улучшились по сравнению с 90-ми, для многих материальный уровень существенно превысил и то, что было в советские времена, но до того уровня социальных гарантий, какой был в СССР, очень далеко. Конечно, вернуться вообще в СССР люди не хотят – слишком сильно там подавлялась личность. Но ностальгия есть и, как можно понять, всё усиливается.

Многие ссылаются на опыт скандинавских социал-демократов – вот где дела обстоят хорошо. Но там сохраняется капитализм, только больше пособий. Причём благодаря увеличению количества пособий само капиталистическое производство становится менее эффективным, на что справедливо обращают внимание противники социал-демократии, в том числе в американской Республиканской партии. А нахождение людей на пособии, а не на работе, вообще разрушает личность. Поэтому там так много самоубийств.

В общем плане система «реального социализма» не обеспечивала в основном превышение материального уровня жизни в социалистических странах над уровнем жизни в наиболее развитых странах капитализма. Потому, что ведущую роль в экономике занимал военно-промышленный комплекс, а удовлетворение потребностей населения осуществлялось по остаточному принципу – именно поэтому прежде всего советские люди страдали от всеобщего дефицита (злым гением в этом отношении был Д. Ф. Устинов, загребавший на военные нужды все ресурсы государства). А прежде всего именно потому, что социализм рассматривался только как первая фаза коммунизма, а теория этого «промежуточного периода» практически не была разработана. Тем не менее даже при «реальном социализме» обеспечивался, как правило, гораздо более высокий уровень гарантий от всякого рода несчастий, чем при любой форме капитализма. В том числе было обеспечение работой, позволяющей поддерживать в людях ощущение самореализации, а не зависимости от подачек общества. Эта уверенность в завтрашнем дне была на самом деле достойной компенсацией недостатков в материальном обеспечении. Но противники социализма в своей пропаганде делали упор на эти недостатки, что оказывало серьёзное воздействие на сознание людей, реально живших в социалистическом обществе, хотя и при неполной реализации его возможностей.

В пропаганде на людей, не живших при социализме, его противники обрушивались уже на сами его теоретические основы. Они утверждали, что он основан на всеобщем равенстве и потому в принципе не может быть эффективен. Особенно изъяснялась на эту тему пресловутая Айн Рэнд, которую возвели чуть ли не в классики. Но основной принцип социализма всё-таки предполагает распределение именно по труду, а отнюдь не наравне. Так что Айн Рэнд выставляет социализм не таким, какой он есть в действительности. К сожалению, здесь она может опираться на признанных идеологов социализма. Как Л. Д. Троцкий. Он, вопреки собственной теоретической позиции, критиковал Сталина за то, что рабочие, добивавшиеся лучших результатов (т.н. стахановцы) получали и бОльшие зарплату и иные социальные блага (7). Разумеется, их «рекорды», как правило, были фальшивыми, но сам принцип верен.

Как и была верна в основном концепция социализма. Совершенно верно, что капиталисты заботятся отнюдь не об интересах общества, а о собственной прибыли. И никакими действиями, направленными на то, чтобы сделать капитализм «социальным», это не устранить. Теоретики капитализма доказывают, что в результате деятельности капиталистической системы люди всё же удовлетворяют свои потребности. Но не все люди и не все потребности, которые можно удовлетворить. Потому что удовлетворение потребностей осуществляется косвенно, через множество этапов, важнейший из которых олицетворяет финансовая система. Однако простая логика подсказывает, что к любой цели лучше идти прямыми путями, а не косвенными. А прямое управление производством и распределением продуктов и услуг может быть осуществлено только государством.