Полная версия

Энциклопедия логических ошибок: Заблуждения, манипуляции, когнитивные искажения и другие враги здравого смысла

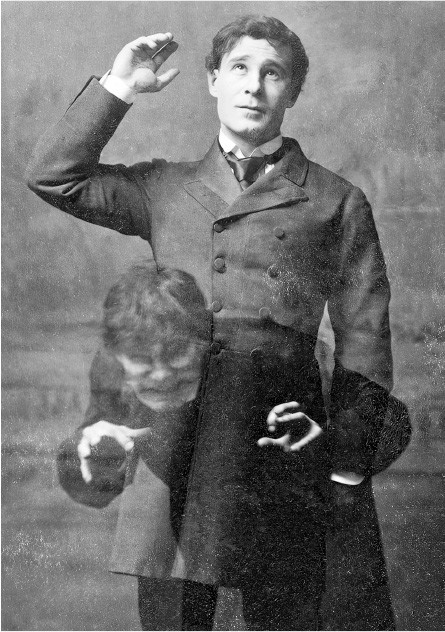

Терзаемый противоречиями между своими порывами и общественной моралью, протагонист – типичный ученый XIX века! – находит выход: он изобретает эликсир (то есть препарат, он же все-таки доктор). Этот препарат, пусть и ненадолго, разделяет переплетенные части доктора, высвобождая безобразное, эгоистичное, дикое альтер эго: мистера Хайда.

(Стивенсон описывает Хайда почти как животное, но не забывает добавлять «мистер»: как-никак британское воспитание.)

В отличие от похожих историй, это чудовище появилось не случайно, когда что-то пошло не так. Напротив, все пошло слишком так – как доктор и запланировал. Теперь он мог вести две разные жизни в двух разных телах без страха потерять социальный статус, который так ценил: ночами давать волю инстинктам на темных улицах, пропахших кровью и конским навозом (Аид), а поутру просыпаться джентльменом в своей чистенькой резиденции (Олимп).

•••Одна из самых известных фраз романа – слова Джекила: «Человек на самом деле не един, но двоичен»[23]. Но даже когда говорит о Хайде, он употребляет местоимение «я». Где кончается и где начинается его «я», непонятно. Возможно, именно Джекил – маска, а истинная суть доктора – то уродливое чудовище. Его кое-как сдерживали жесткие общественные нормы и приличное воспитание с пеленок, но стоило ослабить узду, как оно вырывается наружу и начинает буйствовать.

Рекламный фотоснимок для театральной постановки пьесы «Доктор Джекил и мистер Хайд», сделанный методом двойной экспозиции (Нью-Йорк, 1887 год)

И действительно – через некоторое время Хайд начинает появляться даже без препарата и надолго оставаться у руля. Подобно плющу, который оплетает руины храма, оставшегося от погибшей цивилизации, он медленно овладевает разумом и телом доктора. Преграда между Аидом и Олимпом пала, да здравствует революция порождений праха.

В один из редких моментов просветления Джекил, видя, к чему все идет, предполагает, что вскоре окончательно потеряет власть над своим разумом. Он наконец-то набирается мужества, чтобы взглянуть в глаза своей совести, ужасается своим злодеяниям и (внимание, спойлер 130-летней давности) сводит счеты с жизнью.

…и мистер Фрейд

Будь этот роман опубликован анонимно, я знаю, каким было бы самое популярное предположение о личности автора: Зигмунд Фрейд. Поскольку Фрейд, выдвинув множество теорий о человеческом разуме, проверил научными методами лишь малую толику, а значительная часть его клинических работ полна преувеличений и даже выдумок{7}. Однако он внес два важнейших вклада в науку, которые пригодятся нам в путешествии к самопознанию. Первый – он, продолжая дуализм Стивенсона, разделил человеческий разум на сознание и бессознательное[24]. Угадайте, какая часть проявилась как мистер Хайд?

● Сознание: мысли, которые мы воспринимаем и осознаём.

● Бессознательное: вытесненные воспоминания, глубинные страхи, эгоистичные порывы.

•••Фрейд не был первооткрывателем бессознательного. Еще когда он щеголял в коротких штанишках, это понятие уже фигурировало в трудах многих философов, от Гегеля до Шопенгауэра, и прочно вошло в лексикон психологов. Бессознательное не было затерянным материком, дожидавшимся, когда его наконец «откроют». Если уж на то пошло, любая культура отдает должное необычным психическим явлениям, таким как сны, интуиция, откровения, вдохновение. Однако господствующие представления помещали их вне разума и природы:

«– Откуда берутся всплески творчества?

– От богов или от муз, как было у Орфея.

– А гнев, похоть, ревность, гордость, обжорство, жадность, лень?

– Семь грехов? От дьявола, конечно.

– Голоса из потустороннего мира, истерия, психотравма, шок?

– В него вселился бес.

– А как насчет величайшей из тайн – сновидений?

– Это путешествия в загробный мир и в будущее».

Фрейда делает уникальным не то, что он «открыл» бессознательное, а то, что он изъял все эти объяснения из области сверхъестественного и заточил их в огромный чулан внутри разума. А богатым его сделало то, что ключи от чулана он положил к себе в карман. Нет, господа, в бессознательное нельзя войти, беззаботно насвистывая и глазея по сторонам. За ним можно только наблюдать сквозь замочную скважину – для этого-то и нужны психоаналитики, толкующие знаки, которые выходят на поверхность через такие каналы, как сны, свободные ассоциации и оговорки («оговорочки по Фрейду»). Если благодаря этим «посредникам» мы сможем встретиться со своим бессознательным, то сможем и умерить внутренние противоречия, и справиться с некоторыми поведенческими расстройствами.

Предложение Фрейда встретило огромный спрос. Особенно популярной и в массах, и среди психологов стала идея, что сны на самом деле проявление вытесненных желаний или детских травм. Конечно, молодые психологи жаждали работать в новомодных частных клиниках, а не в сумасшедших домах, как их учителя. Основной доход Фрейду приносило толкование снов клиентов, по большей части состоятельных дам, которым он ставил и ставил новые диагнозы[25].

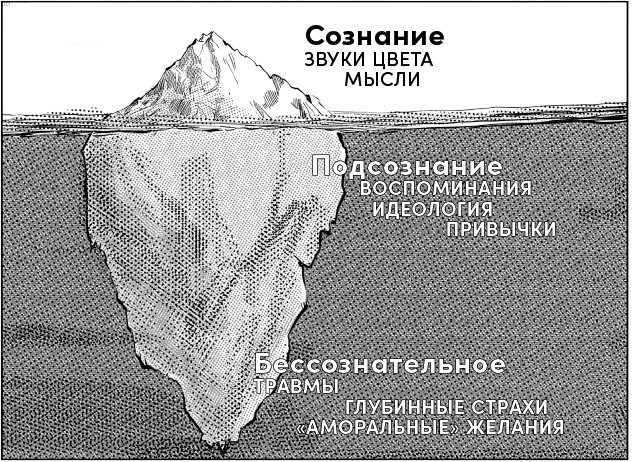

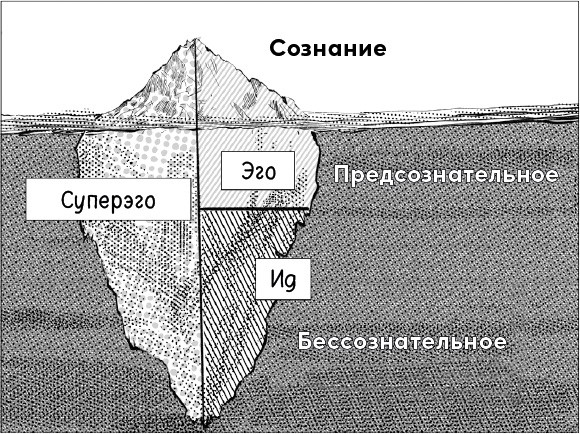

•••Фрейд не ограничился популяризацией, секуляризацией и монетизацией понятия бессознательного: в отличие от предшественников, он видел в нем не любопытную деталь разума, а его основу. С его точки зрения, если разум – это айсберг, то субстанция, именуемая нами «я», – та крохотная часть, которая выступает над водой. Каждая наша мысль, каждый поступок, каждый спор – все это несет отпечатки бессознательного.

Выходит, Платон отчасти был прав: да, колесница есть, но правим ею не мы. Мы всего лишь пассажиры на сиденье рядом с водительским, которые таращатся по сторонам и без умолку болтают. Распространение этого взгляда, пожалуй, величайшая победа над нарциссизмом человечества, которое вечно хватается за руль.

Аналогия с айсбергом также очерчивает границы самоанализа, то есть нашей способности размышлять о собственных мыслях: глядя сверху, мы не видим низ айсберга, а только то, что находится непосредственно под поверхностью воды. Эта подвижная пограничная область, которая то всплывает, то снова тонет, качаясь на волнах, называется предсознание (preconscious)[26]. Это обиталище вещей, о которых еще несколько секунд назад ваше сознание не помнило, а теперь они не идут у вас из головы, – ваш телефонный номер, боязнь пауков, песня, которую вы невольно мурлычете… Словом, это доступная область бессознательного. Поэтому-то она и сыграет ключевую роль в нашей попытке разобраться, что и почему мы думаем.

Ид, Эго и Суперэго

Второй значимый для нас вклад Фрейда в науку – так называемая структурная модель, которой он занялся почти 20 лет спустя. Парадигма противоположностей, рассматриваемая нами, расширяется: человеческий разум, который мы пытались описать такими дихотомиями, как божественное – мирское, логика – страсть, цивилизованное – дикое, сознание – бессознательное, теперь делится на три главные части. Я мог бы дать сухое описание, но давайте еще раз рассмотрим роман «Доктор Джекил и мистер Хайд» через эту новую призму.

● Ид, или Оно (мистер Хайд). Наша животная сторона, движимая удовольствием, страхом и потребностями. Полностью бессознательна. Хайд не ведает добра и зла, он просто хочет и просто делает. И, совсем как настоящий ребенок, делает это немедля: он не способен выстроить стратегию или отложить свои желания на потом.

● Суперэго (Лондон Викторианской эпохи). Эта составляющая, частично бессознательная, сформировалась позднее всего, поскольку состоит из усвоенных нами ценностей. Это источник как гордости Джекила, когда он жертвует деньги бедным, так и его стыда за свои злодеяния. При помощи этих чувств оно пытается направлять эго.

● Эго (доктор Джекил). В повседневной речи мы обычно употребляем это слово в значении «гордость, высокомерие», но в контексте структурной модели Эго – наша часть, которая решает, рассуждает, планирует. Она пытается, обтесав наши желания, найти баланс между ними и требованиями внешнего мира: если разум не способен удержать этот баланс, он «заболевает». И действительно, Джекил, чтобы сохранить свой статус, всегда был на стороне Суперэго, и чем сильнее он подавлял Ид, тем несчастнее становился. Препарат, который он изобрел для борьбы с этой проблемой (то есть наука), отражает способность Эго принимать решения.

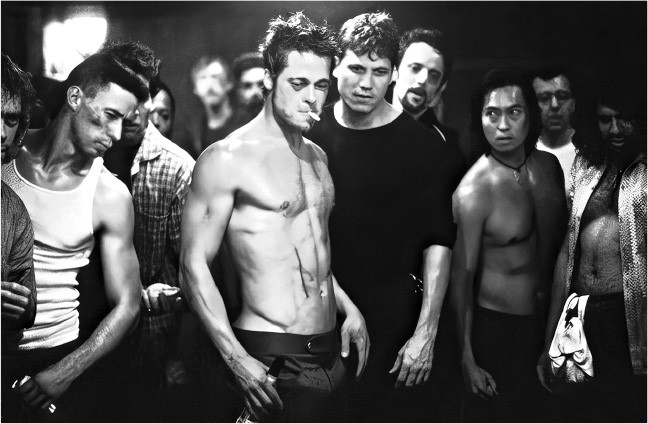

«Высвобождение внутреннего монстра», то есть неспособность Эго справляться со своей работой и выход его из строя, – благодатнейшая почва в литературном плане. Мы можем взглянуть с этой точки зрения на «Бойцовский клуб», одну из самых популярных современных историй о трансформации, и провести некоторые параллели.

Что за человек герой-«рассказчик» (Эдвард Нортон), который соответствует Джекилу? Он примерный гражданин, бегущий от серости офисной жизни за фальшивой мишурой культуры потребления. Одним словом, буквально одним, он «нормальный».

Потому что цена следования нормам – неудовлетворенность, потеря цели и трусость. Но любопытно другое: его подавляемая сторона представлена не безобразным существом наподобие Хайда. Напротив, «Тайлер Дёрден» идеален со всех сторон:

● он выглядит как наш идеал (Брэд Питт);

● он занимается сексом как наш идеал (голый Брэд Питт);

● он дерется как наш идеал (окровавленный и голый Брэд Питт);

● он свободен как наш идеал (дерзкий и голый Брэд Питт).

«Все то, чем ты хотел, но не мог стать, – это я»

Впрочем, это совершенно естественный контраст. Доктор Джекил, как явствует из его имени, был уважаемым врачом и, в общем-то, уже вел ту жизнь, которую и хотел вести. У него была одна-единственная проблема – желание время от времени сорваться с цепи. А проблема «рассказчика» не в том, чтобы просто сорваться с цепи, а в том, чтобы навсегда покинуть будку. Он мечтает, оставив за спиной свою низкостатусную и бессмысленную жизнь, переродиться в нечто иное. Нельзя сказать, что он превращается в чудовище: настоящие чудовища – это те, кто живет «нормальной» жизнью.

Еще одна параллель с романом Стивенсона: трансформация в «Бойцовском клубе» тоже тесно связана со сном. Страдающий бессонницей главный герой не может отличить сон от яви и теряет чувство времени. Иногда он обнаруживает, что не помнит, как провел последние несколько дней. В конце концов он понимает, что вышел за границы сна и сам превратился в «сон». Бодрствует ли он сейчас? Да. Наверное. Но это ненадолго. Скоро настоящий водитель снова проснется и, возможно, на этот раз больше не выпустит руль. Что ж, раз все зашло так далеко, вы уже знаете, что делать, – и концовку фильма вряд ли можно считать неожиданной.

Прелесть структурной модели в том, что она не позволяет трактовать эту историю как простой процесс «потери рассудка». Ведь «Тайлер Дёрден» действовал не наобум, у него был план. Человек может обладать высоким IQ, действовать разумно и логично, прекрасно осознавать реальность внешнего мира. Но важно, чему служит весь этот механизм, важен внутренний баланс. Будь его Эго достаточно сильным, в начале истории он не стал бы рабом своего Суперэго (принимая ценности культуры потребления) и впоследствии не идеализировал бы Ид столь рьяно.

•••Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого баланса, вернемся в эпоху Фрейда и взглянем на персонажа, который в прямом смысле обнажается, освобождаясь от своего Суперэго. Человек-невидимка (1897) был создан писателем-фантастом Г. Г. Уэллсом. Когда герой навсегда становится невидимым – разумеется, благодаря изобретенному им самим «эликсиру» (специальному аппарату), он обнаруживает, что такая жизнь сложнее, чем он рассчитывал, и пытается завязать общение с людьми, вернуться к прежней жизни. Поначалу его Суперэго работает. Но он раздевается – и, избавляясь от одежды, которая делает его видимым, переживает опьянение силой и дичает.

Как и «Дёрден», Человек-невидимка не утрачивает способности к логическим умозаключениям. Он составляет детальные планы для достижения цели и даже действует рационально, но не задается вопросом, зачем он делает то, что делает. Из-за того, что способность задаваться этим вопросом – что, зачем и почему мы делаем – так важна, мы и пошли окольным путем: нам было недостаточно рецепта, состоящего из одних логических ошибок.

Маска морали

Как вы думаете, кто вдохновил Уэллса на историю о Человеке-невидимке? Конечно же, наш старый знакомец.

В своем труде «Государство», который, на мой взгляд, стоит включить в школьную программу, Платон, пересказав легенду о кольце Гига, задается вопросом: развратит ли нрав человека кольцо, делающее своего носителя невидимым и чуть ли не божеством среди смертных?[27] То, что мы называем моральными нормами, – просто предел наших сил? Или же существует различие между правильным и неправильным, не зависящее от нас?

«Государство» – утопическое произведение, а основная тема, которую пытался осветить Платон, – идеальное представление о справедливости. Останемся ли мы справедливыми, сумев вознестись над культурой, обычаями, законами? Или же, смыв с себя макияж цивилизации, превратимся в рабов своих порывов и склонностей?

Вы, наверное, заметили, что 25 веков спустя Фрейд проделал тот же фокус – взглянул на это противоречие через призму Суперэго и Ид. Можем ли мы восстановить равновесие Суперэго и Ид, нарушенное некими сверхъестественными элементами наподобие «кольца» или «эликсира»? Нужно ли это делать?

Эти моральные коллизии бросаются в глаза не только в вымышленных мирах, о которых написаны книги, но и в жизни авторов этих книг. Например, Стивенсон не рассказывает, что именно вытворял Хайд по ночам, он всегда прибегает к расплывчатым выражениям. Вероятно, он подразумевал однополые связи, но именно в год публикации романа, в Англии гомосексуализм вновь объявили преступлением{8}. Так или иначе, даже намека на эти темы от писателя, прежде известного книгами для юношества, было бы достаточно, чтобы разразился скандал. Да что там, Уэллс показал черновик романа жене, и она пришла в такое негодование, что он тут же предал огню все записи. Конечно, потом он не выдержал и написал роман заново, но подверг его лютейшей самоцензуре{9}.

Судьба современника Стивенсона, Оскара Уайльда, сложилась куда печальнее. Созданный им персонаж Дориан Грей во многом схож с доктором Джекилом: он в разладе с обществом, находит способ переложить расплату за свои грехи на чужие плечи, постепенно теряет контроль – и вот классический драматический финал{10}.

Через несколько лет после того, как Уайльда принудили смягчить гомоэротические моменты романа, он создал еще одно произведение, прямо высмеивающее викторианскую мораль: пьесу «Как важно быть серьезным»[28]. В ней также присутствует мотив альтер эго. Комедия, признанный шедевр Уайльда, срывала аншлаги в лондонских театрах, а сам писатель получил серьезный тюремный срок за гомосексуальную связь. Простить самого известного драматурга страны? Какое там, над ним еще и глумились: в первые месяцы заключения ему давали читать только Библию.

В день освобождения он покинет Англию и через несколько лет умрет в Париже – в нищете и одиночестве.

Во время суда, который изрядно занимал тогдашнюю бульварную прессу, Уайльд вместо того, чтобы отвергнуть все обвинения в духе «все это происки врагов и поклеп завистников», пытался проводить параллели с древнегреческими мудрецами-философами и их молодыми учениками. Он сказал, что тем, кто его судит, никогда не понять чистоты этой любви, – то есть фактически признал свою «вину». Таким образом, соперничали отнюдь не Ид и Суперэго. Уайльд ведь не считал, что поступает дурно! Его борьба, как и в платоновской «Апологии Сократа», развернулась между Эго, определявшим линию защиты, и внешним миром, которому эта линия не нравилась.

Как вы считаете, в конечном счете его Эго повело себя глупо? Да, и Уайльда, и Сократа признали виновными, посадили в тюрьму и, в общем, уморили. Но взгляните: потомки иноземцев, говорящих на совсем других языках, даже сегодня с огромным интересом изучают их жизнеописания и черпают в них вдохновение[29].

Кони и люди

После того как мы столько говорили о морали, структурная модель, возможно, начинает напоминать вам кое-что из другой области:

● дьявол (Ид);

● религиозные правила (Суперэго);

● сам человек, который выбирает между первым и вторым (Эго).

Конечно, это довольно грубая аналогия. Попросту говоря, Ид – это не дьявол: оно, как выразился бы Ницше, «по ту сторону добра и зла»{11}.

Но еще важнее для нас другое различие: если для души верный выбор всегда заключается в следовании некоему набору религиозных правил, то для Эго, как мы видели на примере Уайльда, просто нет предопределенного «правильного» выбора.

Фрейд объяснил эту нашу гибкость, предложив новую интерпретацию аллегории «колесницы и возничего», придуманную, как вы помните, Платоном{12}.

Ид («Оно») – это конь, на сей раз без крыльев, который несется куда хочет, Эго («Я») – его всадник. Хороший всадник мастерски правит конем, превосходящим его по силе. Но для этого нужно порой ослаблять поводья и позволять коню идти куда ему вздумается. Главное – чувство меры. Если всадник даст коню чересчур много воли или, наоборот, не будет прислушиваться к его желаниям, упорно следуя навигатору, указывающему «верный путь», рано или поздно они оба окажутся в канаве.

•••Пожалуй, главное отличие Фрейда от Платона – в том, что он не слишком превозносит разум и мудрость. Иными словами, идеальный всадник – это не всадник, который выключает навигатор, спешивается, направляет свои стопы в ближайшую библиотеку, зарывается в философские фолианты и пытается приблизиться к божественному. Нет, идеальный всадник идет по стопам внешней политики Османской империи XIX века: баланс превыше всего. Как мы уже видели на литературных примерах, Эго использует определенные защитные механизмы для поддержания этого баланса и вытесняет в бессознательное все, что вызывает беспокойство.

Бессознательное? Да, Фрейд о нем не забыл – понятие бессознательного он собирался объединить с этой новой моделью…

Новый айсберг

Давайте разместим идеи Фрейда, которые мы обсуждали до сих пор, на новом айсберге. То, что мы называем сознанием…

1. Не единичная структура – оно состоит из параллельно работающих частей.

2. Мы осознаём гораздо меньше, чем нам кажется.

3. Даже та часть, которую мы осознаём, не вполне рациональна.

С первого взгляда становится ясно, что Ид не идентично бессознательному, а Эго не идентично сознанию. Бессознательное и предсознательное в той или иной мере охватывает каждый компонент. А вот со второго взгляда мы замечаем важную особенность: наш рассудок довольно текуч – в духе темы преображения, знакомой нам по мифологии. Содержимое одного отсека может легко перетечь в другой. Как это происходит?

Представьте себе, что у вас семейный поход в оперу. Если на выходе вашу невесту подстрелят из-за мафиозных разборок, Эго получит травму и, вероятно, вытеснит ее в бессознательное, подавив… Простите, это был сценарий третьего «Крестного отца», адвокаты сделали мне предложение, от которого невозможно отказаться, так что перейдем к другому примеру.

Скажем, вы впервые идете в оперу. Вы наверняка призадумаетесь: что надеть, как себя вести. Есть негласные правила – ознакомившись с ними, вы решаете, что надо им соответствовать. Поздравляю!

Надводные части Эго и Суперэго пришли к согласию. Но спустя какое-то время такой наряд становится для вас привычным. И если в один прекрасный день ваш ребенок спросит: «А почему нельзя ходить в оперу в шортах?» – вы машинально ответите: «Детка, это неприлично». Иными словами, вы уже не приводите аргументов, а просто выносите моральное суждение. Вы усвоили, интернализировали то, о чем прежде размышляли и что подвергали сомнению, погребли это под толщей воды.

В остальной части Суперэго находятся некоторые культурные ценности – куда более масштабные, чем привычка наряжаться в оперу:

● религиозные убеждения;

● права животных;

● предпочтения в музыке и еде;

● любовь к застолью с ракы и рыбой под Мюзейен Сенар[30].

Часть каждой из них находится над водой, часть – на уровне воды, а часть – в глубине. Например, если мы обсуждаем концепцию «свобода слова», наш разум тут же устраивает обыск в предсознательном и предоставляет необходимые сведения в распоряжение Эго. В свою очередь, Эго при необходимости пользуется этим материалом, пытается более или менее связно рассуждать – и мы чувствуем, что все под контролем. Но если заглянуть глубже, в основе понятия свободы слова лежит более широкий ряд ценностей – либерализм, который исподволь, незаметно для вас, направляет ваши суждения и определяет ваши аргументы в дискуссии.

Если такие усвоенные вами ценности складываются воедино, как кусочки пазла, они образуют мировоззрение (или, как сказал бы Фрейд, Weltanschauung). Это идеи, которые Эго некогда изучило, осмыслило и даже наверняка с кем-то обсудило, но со временем они, как осадок, опускаются на дно и принимают форму айсберга. Нам очень сложно воспринимать идеи, которые не укладываются в этот шаблон, а если мы все-таки их восприняли, то затрудняемся оценить. И даже если вдруг нам удалось оценить эти идеи, то вспомнить и усвоить их – настоящий подвиг. Для наших мыслей куда важнее отвечать нашим текущим убеждениям, чем соответствовать внешней реальности.

•••На мой взгляд, самое любопытное в новом айсберге – то, что даже Эго не целиком находится над водой. Возможно, войдя в зрительный зал оперного театра, вы были всецело поглощены шевелюрой человека перед вами, которая ритмично колыхалась в такт его шагам, а сами неосознанно следовали кратчайшим путем к своему креслу. Или, скажем, некий символизм в сюжете оперы, который поначалу от вас ускользнул, всплыл на поверхность некоторое время спустя, когда вы уже почти засыпали, – причем всплыл в понятном вам, расшифрованном виде. Словно ваш мозг продолжал работать над этой загадкой в фоновом режиме.

Чтобы это объяснить, нам придется пойти дальше Фрейда. В его представлении бессознательное было заполнено мыслями, которые по мере погружения все более упрощались, желаниями, которые становились все более примитивными, символами, которые понемногу превращались в абстракцию. Там не было места для высших мозговых функций. Та часть нашего разума, которая решает проблемы, придумывает аргументы, а если не получается – то логические уловки (или сразу сознательно пускает их в ход), находилась сверху. Если так, то каким образом вы рассчитали кратчайший путь к своему креслу? Или у бессознательного есть иная функция, помимо роли «хранилища сексуальных желаний и детских травм»?

Коллективное бессознательное

Есть «я» во мне, что за пределами меня и более меня.

Есть «ты» в тебе, что за пределами тебя и более тебя.

БАРЫШ МАНЧО[31]Когда Карл Густав Юнг впервые встретился с Фрейдом, который был старше его на 20 лет, они 13 часов кряду обсуждали труды самого Фрейда{13}. Если бы я столько времени проговорил с новым знакомым, то, наверное, к утру сочетался бы с ним браком. Впрочем, эти двое тоже заключили своего рода брак и приступили к совместной работе. Вскорости Фрейд предложил кандидатуру Юнга (которого уже рассматривал как своего преемника) на пост первого председателя IPA – Международной психоаналитической ассоциации. Все эти детали делают последующее «предательство» Юнга еще более пикантным. Со временем Юнг сочтет теорию бессознательного Фрейда неполной и слишком уж сосредоточенной на сексуальности. Да, в нашем разуме было нечто, погребенное необычайно глубоко, но самой интересной была та часть, которая принадлежала не индивиду, а виду: коллективное бессознательное.

О том, что инстинкты приобретаются не путем личного опыта, Юнг прекрасно знал. Чтобы бояться змей, вовсе не обязательно столкнуться со змеей и быть ужаленным самому: некоторые вещи слишком опасны, не стоит постигать их методом проб и ошибок. Но что, если мы наследуем из коллективной памяти своего вида не только инстинкты, но и некоторые паттерны мышления и верований?