Полная версия

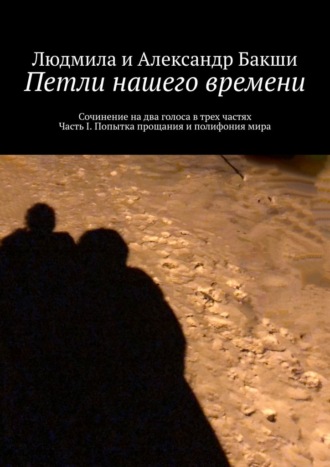

Петли нашего времени. Сочинение на два голоса в трёх частях. Часть I. Попытка прощания и полифония мира

Петли нашего времени. Сочинение на два голоса в трёх частях

Часть I. Попытка прощания и полифония мира

Людмила Семеновна Бакши

Александр Моисеевич Бакши

Корректор Наталья Карелина

© Людмила Семеновна Бакши, 2024

© Александр Моисеевич Бакши, 2024

ISBN 978-5-0065-0023-5 (т. 1)

ISBN 978-5-0065-0024-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эта книга – не мемуары, а попытка понять связь собственной жизни с духом времени. На наших глазах произошли грандиозные события: распад советской империи, строительство новых государств, маленькие и большие войны. Мы обнаружили, что пружина этих явлений – конфликт ценностных установок: авторства, властной вертикали с одной стороны и культуры взаимодействия и соучастия с другой. Противостояние развивалось в искусстве на протяжении всего ХХ века. Антагонизм пронизывал творческую среду. Но в конце столетия борьба обострилась и выплеснулась на площади городов и поля сражений. Не вдаваясь в подробности, мы прорисовываем канву нашей биографии, которая стала частью этого большого сюжета.

Часть I.

Попытка прощания и полифония мира

Глава 1. От А до Я.

От Я до Мы

А. Б. Одно впечатление сухумского детства преследовало меня всю жизнь. Моя кроватка стоит у окна. Летом оно открыто. По траве шуршат кошки, слышен стук колес далекого поезда. В другом конце города играют армянскую свадьбу, и до меня доносится наигрыш зурны, а где-то рядом компания подвыпивших мужчин запевает грузинскую застольную: Мра-вал-жа-ни-я… Сосед что-то выговаривает жене по-гречески, турчанка через пару домов укачивает ребенка заунывной колыбельной… Я мурлычу себе под нос какую-то песенку и засыпаю.

Звуки за окном каждый день новые, только поезд идет по расписанию. Разноголосица мира меня восхищает и завораживает.

Мне года три. Я гуляю с дедом, сидя у него на плечах, – на берег в кофейню. Мы идем по длинной дороге от дома к воротам. Справа – наш сад: хурма, вишня, шелковица, несколько яблонь и одно дерево сливы. Забора нет, и по траве бегают чужие кошки. Слева за забором тоже растут деревья, но там нет травы и по голой земле бродят куры и сосед-мингрел дядя Алеша с лопатой.

– Сашка, куда собрался?! Слезай с деда, иди помоги! – кричит он мне.

– Дядя Алеша, где вы видели, чтобы еврей землю копал! – я покачиваю перед собой рукой ладонью вверх для убедительности.

В нашей семье землю никто не копал. Все мужчины были электрики – и дед Исаак, и мой отец, и два его брата – Шура и Мура. И самый старший – Арон – тоже стал бы электриком, если бы вернулся с войны. Но он пропал вместе с подводной лодкой где-то в Черном море. Правда, евреями были не все. Только мы с отцом. Остальные – крымчаки. Папа тоже родился крымчаком, но однажды во время войны его вызвали в особый отдел и строго спросили, кто он по нации.

– Как кто? Крымчак.

– Врешь! Нет такой нации. А есть предатели Родины крымские татары. И если ты крымский татарин, то мы немедленно сошлем тебя в Среднюю Азию к скорпионам. Так что посиди в карцере и подумай!

На следующий день сцена повторилась. Спросили про родной язык. Папа по-крымчакски ничего не знал, кроме ругательств. И он выругался.

– Татарский язык! – уверенно сказали особисты. – А по вероисповеданию ты кто?

– Атеист.

– Хорошо, мы тебе верим. А отец?

– И отец атеист.

– А дед, бабка?

– А дед в синагогу ходил.

– Ну вот видишь! – обрадовались особисты. – Мы можем записать тебя евреем. Так что выбирай: или крымский татарин – и Средняя Азия, или еврей – и оставайся в свое удовольствие на передовой.

– Еврей! – уверенно сказал папа.

– Ну вот и хорошо, – облегченно вздохнули особисты.

Не хотелось им отпускать папу к скорпионам, тем более недавно его к Герою представили, и тут – на тебе! – татарин, предатель…

– Иди, сынок, отдыхай.

– Служу Советскому Союзу! – обрадовался папа и пошел воевать дальше.

В части, где он служил, быстро узнали, что у них появился новый еврей, и на следующий день после боя какой-то сержант обозвал папу жидовской мордой. Сильно разгоряченный папа немедленно расстрелял его из автомата Калашникова. Его лишили всех наград и отправили в штрафбат зарабатывать новые ордена и медали. Так что, взяв Прагу и Берлин, папа вернулся в Сухуми другим человеком – он стал инвалидом и евреем. Поэтому на работу его нигде не брали. И он выбрал свободную профессию электрика-надомника.

Евреев папа не любил.

И мама тоже не любила. Она гордилась своей фамилией, которая оканчивалась на «-швили», – Ботерашвили… Почти «Бараташвили»: так называлась железнодорожная станция недалеко от нашего дома (то ли в честь известного поэта, то ли в честь какого-то революционера). Мамина фамилия однажды спасла всю семью. После войны власти решили, что в нашем городе живет слишком много иностранцев – греков, турок и прочей «нечисти» – и слишком мало грузин. И срочно решили искоренить несправедливость: всех не грузин выселить и поселить мингрелов, которые ютились где-то в горах вдали от цивилизации. Милиционеры стали ходить по домам и проверять фамилии их жильцов и владельцев: если фамилия оканчивалась на «-идис» или на «оглы», то в двадцать четыре часа таких отправляли вон из города (опять же в Среднюю Азию), а на их место завозили плачущих крестьян из горных деревень. Добрались и до нашего дома.

– Тук-тук, кто в домике живет?

– Бакши.

– Какой такой нации?

– Крымчаки.

– Нет такой нации. Видно, иностранцы. Собирайтесь немедленно!

– А невестка Ботерашвили…

– Что ж вы голову морочите! Сразу бы и говорили, что грузины, а то «крымчаки, крымчаки».

И милиционеры ушли навсегда, а вся семья осталась дома и ни в какую Среднюю Азию не уехала. Правда, пришлось полдома продать мингрелам – на всякий случай. Но мама все равно гордилась своей фамилией и своим паспортом, в котором было написано «грузинка».

Однако знатоков фамилий в городе становилось все больше и больше. И вот однажды перед самым моим рождением стали проверять у всех паспорта. И один такой знаток заметил в мамином паспорте непорядок.

– Ваша фамилия Ботерашвили?

– Да!

– А почему написано «грузинка»? Это еврейская фамилия.

– Как так еврейская? Вы что, не видите – на «-швили» оканчивается?!

– Ну и что, что на «-швили», все равно еврейская.

– Вы что, не понимаете? Вспомните Бараташвили хотя бы… И сестра у меня в Ростове тоже грузинка. И никаких вопросов к ней в России нет…

– Насчет сестры меня не касается. Были бы Бараташвили, тогда другое дело. А раз так, то и запишу вас еврейкой…

И записал… Поэтому, когда я родился, оба родителя уже были евреи. В отличие от моей сестры, которая родилась до этих событий. То, что я родился евреем, маму огорчало…

Здесь надо сказать, что мама не была антисемиткой – боже упаси!

Тем более что среди близких было немало евреев. В том числе ее мама – моя бабушка, и ее папа – мой дед. Но сама она еврейкой быть не желала – слишком трудное и ответственное это дело.

Те, кто не жил в Сухуми, могут этого не понять. В других местах, вероятно, все обстояло иначе, но у нас национальность определяла и характер, и судьбу, и профессию… Дело вовсе не в том, что евреев не любили, – у нас в принципе никого не любили: ни абхазов, ни мингрелов, ни армян, ни греков… То есть сами себя они, конечно, любили – абхазы абхазов, мингрелы мингрелов и т. д., но друг друга – ни в коем случае! Все рассказывали друг про друга анекдоты и всякие истории, из которых ясно следовало, что абхазы – ленивые и тупые, мингрелы – наглые, армяне – хитрые, русские – алкаши и нищие, евреи – богатые, умные, изворотливые…

Во всех этих историях и анекдотах ничего обидного ни для кого не было – одна голая правда. Абхазы ленивы и глупы, потому что им незачем стараться – нация титульная, им положено быть во главе, и любой новорожденный абхаз мог твердо рассчитывать на место какого-нибудь начальника. Мингрелы наглые, потому что и они в своем праве: Абхазия всего лишь часть Грузии, а мингрелы – «лучшие из грузин». Армяне хитрые – у них нет другого способа выжить: земля-то чужая, надо выкручиваться… Русские, привыкшие быть национальным большинством, испытывали стресс, неожиданно оказавшись в явном меньшинстве, и быстро спивались.

Что касается евреев, то у них был свой способ спасаться от всеобщей нелюбви. Евреев было два вида: русские и грузинские. Русские евреи не ходили в синагогу и выбирали себе интеллигентные профессии – они становились врачами, адвокатами, учеными и учителями музыки. Во всем они старались быть лучшими: быстрее всех играли на рояле, решали математические задачи и надежно лечили ишиас и кариес.

«Черт с ними, пусть они нас не любят, – думали русские евреи, – зато уважают: мы самые умные и нам есть чем гордиться!» И они гордились. Они ходили по городу, подняв голову вверх и заложив руки за спину. Дав друг другу обет быть самыми лучшими, они ревниво следили за успехами ближних и дальних. И горе тому, кто не давал повода для общей гордости, – позор отступникам!

Грузинские евреи во всем отличались от русских – они ходили в синагогу, тщательно соблюдали все обряды, говорили только по-грузински и презрительно относились к интеллигентным профессиям. Грузинские евреи занимались торговлей и другой коммерцией – открывали, например, подпольные цеха, которыми официально руководили абхазы и мингрелы. Они не хотели быть самыми умными (мелкое тщеславие несолидно!) – они стремились к надежному богатству.

Грузинские евреи были очень богаты и ходили по городу с еще более гордым видом, чем евреи русские. К тому же они были гораздо толще и потому прямо лоснились от самодовольства. Они очень много ели – не оттого, что это была единственная настоящая радость в их жизни, а от постоянного страха за свои богатства: этот страх они заедали и запивали.

Моя мама была наполовину русской, наполовину грузинской еврейкой – и обе эти половины ее не удовлетворяли. Она поступила в университет на математическое отделение, но из-за войны его не окончила. Тогда же, во время войны попала к своим грузинским родственникам и очень быстро возненавидела их образ жизни. «Судьба не дала мне стать русской еврейкой, но грузинской я ни за что не стану!» – решила мама и вышла замуж за крымчака.

Крымчаки – народ особый. Вернее, они вообще не были никаким народом – и отнюдь не из-за своей малочисленности. Просто как у народа у крымчаков не было общей идеи. Они не были ни хитрыми, как армяне, ни умными, как евреи. Из всех известных способов избавления от окружающей нелюбви крымчаки выбрали свободу – не общую «цыганскую», а индивидуальную. То есть они наплевательски относились не только к окружающим их народам, но и к самим себе. Да и внешне они так мало походили друг на друга, что неясно, к какой расе принадлежали: то ли к негроидной, как мы с отцом, то ли к европеоидной, как мой дед, то ли к монголоидной, как моя бабка…

Между собой крымчаки почти не общались, а если общались, то ссорились. Например, старший брат моего отца Мура с незапамятных времен с ним не разговаривал, и причины ссоры никто не помнил. Среди крымчаков подобные отношения были, пожалуй, правилом.

В отличие от всех народов, населяющих наш город, крымчаки никогда не гордились своими достижениями. И не потому, что их совсем не было или же они были незначительны. Это еще как посмотреть! Пусть среди них и не было ни Достоевского, ни Эйнштейна, но всеми любимые чебуреки изобрели именно они. И «пинерли», которое подавалось в кофейнях и ресторанах под именем «аджарские хачапури», тоже. Однако об этом никто не знал, кроме, конечно, самих крымчаков. А они об этом не распространялись.

Все разговоры разноплеменных компаний в кофейне в конце концов сводились к утверждениям, что Христос, Карл Маркс и художник Модильяни были евреями, Лакоба – абхазцем, а Сталин и Шота Руставели – грузинами. Зато евреи едят безвкусную мацу, а грузины – изумительные чахохбили и сациви… В этих спорах крымчаки подтрунивали над всеми и никогда не выступали с заявлениями, что всемирно известный напиток йогурт изобрел безымянный крымчак. Им было действительно наплевать на национальные приоритеты.

Почему крымчаки так часто выбирали профессию электрика? Может быть, нравилось нести людям свет и тепло? Но ничего ангельского (равно как и дьявольски-люциферовского) не было в них. Даже национальные ругательства лишены всякого оттенка мистики: никогда не поминалась нечистая сила и не затрагивались темные вопросы пола. Все ругательства были связаны с темой испражнений и ничего, кроме немыслимого количества дерьма и мочи, не содержали.

Крымчаки – люди приземленные и, вероятно, электричеством занимались в силу естественного тяготения всего живого к солнцу и тому, что может его заменить. Впрочем, о тяготении крымчаков к электричеству тоже никто не задумывался и на сам этот факт внимания не обращал. Просто, когда надо было починить проводку, обращались к моему отцу или его братьям, а о том, что они крымчаки, и не вспоминали. И они занимались электричеством безотносительно к национальному призванию.

Принцип личной свободы торжествовал во всем: женились на женщинах любой национальности, ели все, что каждому нравилось, одевались как попало. И больше всего ценили независимость…

Вернувшись с войны инвалидом, мой папа повел себя как настоящий крымчак – он не стал ходить к еврейским докторам, а поняв, что спасти его от неподвижности сможет только постоянное движение, сел на велосипед и до самой старости ездил по городу как неразумный мальчишка. Евреи, которые знали, что папа волею случая теперь к ним принадлежит, недовольно косились в его сторону.

Впрочем, и они скоро осознали, что евреев папа не любил.

Когда я родился, к маме явились ее грузинские родственники.

– Какой хорошенький! Надо быстро сделать обрезание.

– Ни за что!

– Ты сошла с ума – вздумала шутить с Богом?! Неужели ты не понимаешь, что своим упрямством ты закрываешь малышу путь к Нему!

– Бог далеко, а вы рядом. Я не буду делать сыну обрезание.

– Ты об этом будешь жалеть… Но если так хочешь нас покинуть, возьми свою долю наследства и ступай с миром.

– Мне не нужны ваши деньги!

Но грузинские евреи, как люди набожные, прекрасно понимали, что нельзя отпускать человека на все четыре стороны с пустыми руками. И они отдали маме ее долю.

Поскольку в этом специфическом случае деньги играли символическую роль, то и сумма оказалась чисто символической. Мама, зараженная идеей символической игры, приобрела на эти деньги пианино «Сакартвело» (что в переводе с грузинского означает «Грузия») – вещь вполне бесполезную в доме электрика и математика-домохозяйки.

Черный ящик стоял в комнате, непроницаемый и загадочный, как священный камень мусульман.

Обрезания мне, конечно, не сделали. Но поскольку наречь ребенка было необходимо, а подходящего обряда не находилось (не крестить же в самом деле!), то решено было меня «звездить». Содержания этой акции я уже не помню, но точно знаю, что самое активное участие – кроме мамы и папы – в ней приняли папина школьная подруга Аня и ее муж, майор милиции Вася, коренастый, круглолицый и очень жизнерадостный человек.

Так я стал звездным мальчиком и приобрел звездных родителей – тетю Аню и дядю Васю.

Они играли важную роль в моей жизни: у дяди Васи был ветхий «москвич», на котором он часто вывозил всех нас за город на пикники, где мы купались, жарили шашлыки и вообще веселились.

Когда я учился в первом классе, на школу обрушилось модное поветрие: почти весь класс записался в музыкальную школу. И мама с тревогой поинтересовалась:

– А ты не хочешь учиться играть? Может быть, пойдем запишемся? Вот и пианино без дела стоит…

– Нет, не хочу.

– Ну, хорошо… – облегченно вздохнула мама.

По вечерам, когда родители уходили на берег в кофейню, я присаживался к пианино… И вот однажды, года через два, вернувшись раньше обычного, мама с папой услышали, как я играю нечто бравурное в бетховенском стиле.

– Что это? – испуганно спросила мама.

– Да так… Это я сочинил.

Родители молча переглянулись. Вероятно, в тот момент папа понял, что электрика из меня не получится.

Пусть и с некоторым запозданием, меня ожидала еврейская судьба местечкового вундеркинда. И мама отвела меня в музыкальную школу…

Символический дар маминой родни действовал исподволь, но наверняка.

В четвертом классе я впервые серьезно влюбился в девочку из своего класса. Это была тоненькая изящная грузинская еврейка с пышными черными волосами. Мама, конечно, пришла в ужас и попыталась избавить меня от пагубной страсти с помощью едких сарказмов. Причем объектом нападок выбрала не девочку, а ее предков: «Ты всегда любил животных, но объясни, пожалуйста, почему тебе так нравятся именно бегемоты?»

Мама моей избранницы была женщина необъятных размеров с бородой и усами…

Но ни мамины сарказмы, ни злые шутки старшей сестры не действовали – я молча страдал.

Во второй раз я влюбился уже в зрелом шестнадцатилетнем возрасте. Она была русская еврейка.

Это было очень серьезно! Я и сейчас уверен, что любовь Ромео и Джульетты не идет ни в какое сравнение с тем, что испытал я. Классическим героям мешали обстоятельства, а любовь от преград растет и, если преграды неодолимы, просто-таки вскипает. Нам ничто не мешало и преград не было. Утром я провожал ее в школу, потом из школы домой, где был почти немедленно принят в лоно семьи на правах потенциального жениха. Там в ее комнате мы уединялись до позднего вечера. Потом я ненадолго забегал домой, где меня ждала взволнованная и все понимающая мама. Делал вид, что собираюсь лечь спать, и незаметно ускользал, чтобы дежурить всю ночь под ее окнами в бесплодных надеждах увидеть возлюбленную за кисейной занавеской. Собаки ко мне быстро привыкли и принимали за своего…

Мне никто не мешал, но страсть моя не иссякала, а увеличивалась с каждым днем. Был ли я счастлив? Нет, я был глубоко несчастлив, несмотря на явную взаимность в любви и помощь ее родителей! Сама неизбежность пошлого happy end’а приводила меня в ужас. В самом деле, почему меня там принимали за своего, на каком таком основании? Ценили меня как бывшего вундеркинда?

– Ну да, вундеркинд-шмундеркинд… Нет, конечно, если что-нибудь получится, то почему бы и нет… А если нет, то не век же на рояле играть! Женится, успокоится, остепенится… Что, мы ему дела не найдем?! В конце концов, можно заняться фотографией для надгробных памятников – очень перспективно. Ну, если он действительно окончит консерваторию, станет преподавать… На этом много не заработаешь, но жить тоже можно. И потом, мальчик из хорошей семьи!

Они делали вид, что считали нашу семью хорошей, несмотря на бедность. Потому что мой отец какой-никакой, но – еврей.

– Ну что, немного неудачник… Бывает…

Они принимали меня в своей сытой самодовольной семье за своего, а я своим не был и не хотел быть. Я хотел доказать им, что я сам по себе чего-то стою…

– Ой, ну пусть доказывает… Что, мы не знаем, чем это кончится?!

И они улыбались мудро и снисходительно.

– Все образуется… Он повзрослеет, поумнеет и сам все поймет.

Я чувствовал, что меня затягивает куда-то в теплое и темное пространство, похожее на улей, откуда уже никогда не выбраться. И отчаянно сопротивлялся! Правда, сопротивление и борьба носили, так сказать, внутренний характер. К свиданиям я относился гораздо пунктуальнее, чем к занятиям, и в музыкальном училище почти не появлялся. Но когда мама заявила, что пора перестать бить баклуши и надо ехать в Россию учиться, я с радостью согласился…

Через год на каникулы я приехал с девушкой.

– Познакомьтесь, – сказал я родителям. Это мой друг. Мы вместе учимся.

– Очень приятно, – сказали родители.

С этим другом мы больше никогда не расставались. И я не знаю, как это назвать – дружба, любовь, привязанность или как-то еще… Мы об этом никогда не говорим – она этого не любит.

И еще не любит, когда я напоминаю, что она еврейка.

Впрочем, я этого тоже не люблю, потому что считаю себя крымчаком.

Глава 2. Театр воображения

Л. Б. Наша юность пришлась на семидесятые годы. Популярный анекдот того времени. Покупатель с робкой надеждой обращается к продавцу:

– А мяса у вас, случайно, нет?

– У нас нет рыбы. А мяса нет в соседнем отделе.

В стране не производилось почти ничего, кроме искусства, космических ракет и оружия. Но только искусство адресовалось человеку.

Главные явления того времени: музыкальные и театральные премьеры, выход новых фильмов, книг, выставки. Мы жили в ожидании неведомого шедевра и разговаривали цитатами. Но какая книга могла соперничать с симфониями Шостаковича по силе воздействия?! Как мы разгадывали тайные смыслы его интонаций! Как его музыка сталкивалась с настроениями времени! Тогда у нас не было газет, зато были его сочинения.

В последний раз мы видели Шостаковича за несколько месяцев до смерти. Он пришел в зал Дома композиторов на какой-то концерт. Вернее, не пришел, его привели – беспомощного, с прижатой к телу малоподвижной правой рукой. Дмитрий Дмитриевич сидел в проходе недалеко от двери, и его присутствие явно электризовало публику. Музыка того концерта давно забылась, но в памяти остались истерические возгласы дам, возбужденных присутствием классика:

– Откройте дверь, душно!

– Закройте дверь, дует!

В антракте композиторы потянулись к выходу и, проходя мимо Шостаковича, здоровались. А он, трясясь, привставал и всем подавал свою больную руку. Мы как завороженные следили за этой удивительной пыткой. И терялись, не зная, как поступить: проскочить мимо не поздоровавшись совершенно невозможно. А заставлять его вставать в четыреста первый раз… Мы так и остались сидеть.

До самой смерти Дмитрия Дмитриевича в 1975 году он оставался главной фигурой советской музыки. А рядом с ним расцвело мощное поколение шестидесятников: Шнитке, Пярт, Губайдулина, Канчели, Денисов, Тертерян, Тищенко… Сколько острых конфликтов в одних сочинениях и неожиданной прозрачной простоты в других.

Советские композиторы делились на две группы – официальные и неофициальные. Они противостояли и воспринимались как антиподы. Творчество официальных было идеологически безупречным. Их опусы воспевали светлое будущее и повествовали о героическом прошлом: революции, войне, строительстве социализма, мудрости советских вождей. Они писали марши и лирические песни, которые постоянно звучали на радио и телевидении. Неофициальные игнорировали общественно-важные темы и никак не откликались на главные события – съезды партии, праздники, юбилеи. И даже исполнялись на буржуазном Западе, что создавало неверное представление о советской музыке у тамошней публики.

Официальные занимали важные бюрократические посты и определяли судьбы неофициальных – разрешали или запрещали исполнение музыки, выдвигали или нет на почетные звания и т. д. Однако неофициальные пользовались гораздо большим интересом и сочувствием у слушателей.

Первую симфонию Шнитке запретили исполнять в Москве. Премьера состоялась в городе Горьком (нынешний Нижний Новгород). Магнитофонная запись мгновенно разлетелась по всей стране и стала событием. Премьеры секретарей Союза композиторов Щедрина, Эшпая, Таривердиева в лучших залах Москвы и Ленинграда собирали полные залы, но подобного бурного отклика не вызывали.

Острота этого конфликта во времена перестройки, казалось бы, сошла на нет. Неофициальные стали исполняться в тех же концертах, что и официальные. Но я хорошо помню вечер в зале консерватории, где звучала музыка Щедрина, Шнитке, Губайдулиной. После объявления сочинения Щедрина в наступившей тишине Губайдулина демонстративно покинула зал. И стук ее каблучков в моей памяти звучит до сих пор.

В нашем поколении официальных композиторов не было. Авторы делились по эстетическим предпочтениям и шли по стопам старших коллег. В это время идеологический контроль в музыке немного ослаб и в страну стали проникать партитуры и пластинки с записями сочинений авангарда из социалистической Польши, ГДР и даже капиталистических стран. И композиторы вдруг узнали, что оркестр может звучать как рев двигателя самолета, летящего бомбить Хиросиму. Или создавать образ броуновского движения больших городов, где множество разных ритмов сосуществуют одновременно и звуки не складываются в аккорды. Что на рояле можно играть на струнах. Что ударные – это не только барабаны, тарелки, колокола, но тьма тьмущая инструментов и целый мир звучаний – от львиного рева до пения соловья. Эта музыка создавалась по законам, о которых мы не имели понятия. Мы изучали в консерватории гармонию, полифонию, музыкальную форму, ритмику и мелодику, но все эти знания никак не помогали понять законы новой музыки. У нее не было единого языка и общих правил. Каждый авангардист изобретал свое.