Полная версия

Жили-были мы с братом. Часть 1

Сергей Цымбаленко

Жили-были мы с братом. Часть 1

Часть первая.

В валенках по весне

ВЕСНА ПЕРВАЯ

Наш дом похож на башню. Или на маяк… Дед говорит, что построил дом сам, когда у него не было морщин и седых волос. По правде, я этому не верю. Дед все время старый, сколько я себя помню. Если и был другим, то в те времена, когда жили ящеры и чудовища, которые нарисованы в его толстых книгах. Тогда все было по‑другому.

Дом тоже старый. Если дед у себя наверху кашляет, как сейчас, дом кряхтит и поскрипывает.

Уже вечер. Дом черный, как глубокая яма. Днем его еще можно принять за маяк, а сейчас это тюремная башня. Я в заточении. Попробуй выберись отсюда! Я проверяю кулаком крепость стен – они гулко отзываются.

Дед кричит сверху:

– Вова, открой дверь! Кто‑то стучит.

Вот это да!.. Я стукнул, а кто‑то пришел. Непонятно… Но раз дед говорит, надо посмотреть. Осторожно открываю дверь – никого.

– Деда, никого, – сообщаю я.

– Значит, показалось, – ворчит дед.

Дом тоже недовольно гудит, бормочет что‑то неразборчиво. Они с дедом похожи.

Я морщу лоб. Произошло что‑то странное. Стуком я пробудил к жизни кого‑то невидимого. Он пришел и взбудоражил весь дом. Я так и назвал его: «Он».

Ладно, разберусь потом. Я снова в тюрьме. За попытку к бегству меня заковывают в цепи – наматываю на себя бельевую веревку. Все! Теперь никогда мне не сдвинуться с места.

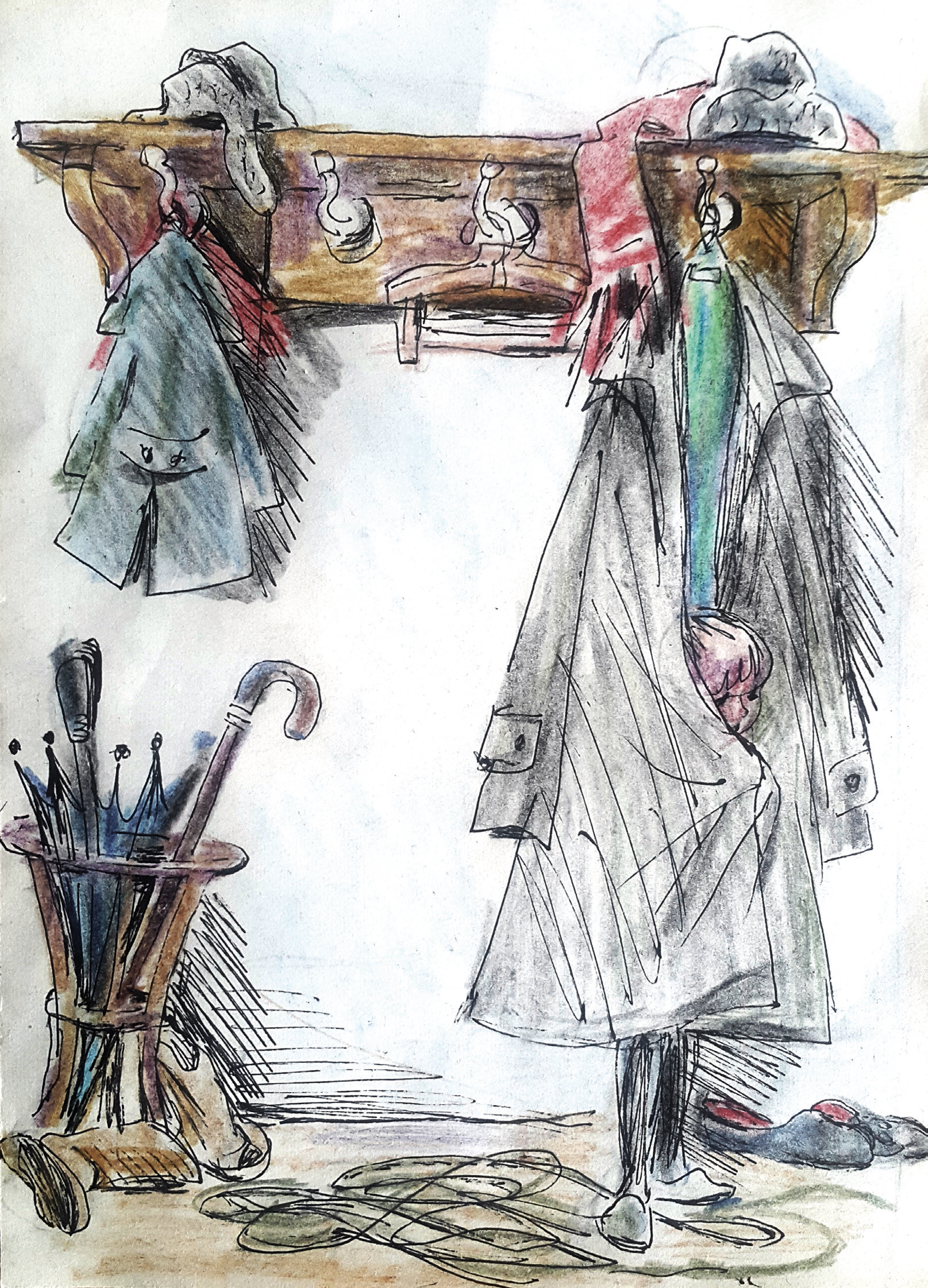

Тут с улицы доносится знакомый голос. Мой брат, Лешка, возвращается из школы и поет. Он песни сам сочиняет. Говорит, от скуки, пока сидит на уроках. Лешкина песня – сигнал к атаке. Я стремительно освобождаюсь от цепей и ищу место для нападения. Это у нас игра такая. Ой, брат совсем близко, а я не нахожу подходящего места, где спрятаться. Забираюсь в пальто деда, которое висит на вешалке. Оно душное, но я терплю, стараюсь не шевелиться.

Лешку не слышно. Наверное, стоит за дверью. Резко распахивает ее. Дверь ударяет по мне, я теряю равновесие и лечу вместе с пальто на пол. Обидно, что ничего у меня не получилось, поэтому лежу, закрыв глаза, будто умер. Сквозь ресницы наблюдаю за братом. Он испугался:

– Вовка, ты что?

Я коварно молчу, поджидаю, когда Лешка подойдет, и бросаюсь ему под ноги – брат взмахивает руками и растягивается на полу.

– Победа! – заявляю я гордо и стараюсь незаметно потереть синяк на коленке.

Лешка хохочет. Так оглушительно, что на лестнице появляется дед. Он растерянно смотрит на нас. Потом спрашивает, хмуря седые брови:

– Вы что – деретесь?

– Что ты, дедушка, – отвечает Лешка. – Мы играем.

Дед постоял еще немножко, потом поднялся наверх, запинаясь о каждую ступеньку.

Я вспоминаю про приход странного «Он» и бросаю игру.

Нужно осмотреть верхнюю комнату. Вдруг «Он» затаился где‑нибудь там.

– Деда, к тебе можно? – прошу я, шмыгнув носом.

– Что? – переспрашивает дед. Слышит он нормально, это привычка такая. Ему много времени нужно, чтобы подумать. Морщит лоб. – Ах, да… Иди, конечно.

Я бегу по лестнице.

Лешка обиженно смотрит вслед. Сверху он такой маленький, просто смешно. Одним пальчиком побороть можно.

Я показываю ему язык и скрываюсь в кабинете деда.

Тот уже устроился в огромном кожаном кресле и замер над книжкой.

Я осматриваюсь. Тишина звенит и пахнет пылью. Потолок низко‑низко. Поэтому, наверное, дед такой сутулый. Все завалено книгами. Они не помещаются на полках и лежат прямо на полу. Толстые. Если все перечитаешь, станешь таким же старым, как дед. Надо немножко постареть. Я вытягиваю с полки самый толстый том. Он шлепается на пол, подняв клубы пыли. Смотрю на деда – тот не обращает на меня внимания. Усаживаюсь с книжкой и листаю страницы. Большущие, страшные змеи смотрят с них на меня. Иногда страницы пересечены линиями. Кто их исчеркал? Не дед же…

Я вздрагиваю. Ощущение неизвестности тревожит. Это «Он», который стучал и исчез, начеркал в книжке. Значит, «Он» где‑то рядом? Я захлопываю книжку и бегу к деду, прижимаюсь к его ногам, укрытым пледом. Дед, не отрываясь от чтения, гладит мне волосы.

На стене передо мной – большие фотографии. Старушка со сморщенным лицом – моя бабушка. Она умерла в войну от голода. Усатый дяденька – отец. Его я совсем не помню. Мама сказала, что он с фашистами воевал и победил. Но они так изранили его, что он умер уже после войны, когда я родился.

Я фашистов ненавижу. Девушку с веселыми глазами они тоже убили. Это моя тетя, она санитаркой была. Красивая. Если бы она сейчас жила, я бы на ней женился. Все трое смотрят на меня, будто просят о чем‑то. Как ни верчу головой, их глаза смотрят на меня. Может, их заколдовал этот «Он»? В самом деле, умерли – значит куда‑то делись. Их заточили в эти фотографии, как в тюрьму. Хорошо бы спросить у деда.

Я поднимаю голову. Дед неподвижно смотрит в книгу, веки чуть прикрыты. Они испещрены прожилками и кажутся прозрачными. Дед тоже загадка. Он похож на портрет, когда замирает в какой‑нибудь позе. Но дед все‑таки оживает.

Внизу грохает дверь. Мама пришла! Я бросаюсь вниз с криком:

– Мама, я здесь!

Она подбирает с полу пальто деда, устало улыбается мне, потом переводит взгляд на Лешку. Тот склонился над тетрадкой за столом. Сердитые морщинки на мамином лице разглаживаются.

– Уроки учишь? Вот и хорошо. Учительница жалуется, что мало занимаешься. Мог бы на четверки и пятерки учиться.

Знаю я, какие это уроки! Небось стихи пишет. Рот перепачкан чернилами. Тоже мне, поэт.

Мама открывает крышку швейной машины и берется за шитье. Машинка старая, ногами крутить надо. Новые, электрические, мама не любит. На меня никакого внимания. Я снова заглядываю к деду – он так и сидит с книжкой, не шелохнувшись. Скучно. Сажусь на лестницу и шумно вздыхаю.

Всем хорошо. Дед – ученый. Мама – портниха. Лешка – стихи пишет. А я кто? Хоть бы стать кем‑нибудь. Лучше всего принцем. Точно, вхожу в комнату – на боку шпага, сапоги с высоким каблуком, как у мамы. Лучше я появлюсь не один, а с тетей. Раз у меня шпага, я отвоюю тетю у этого «Он» и сделаю принцессой. «Он» посажу в пустой портрет, пусть сам посидит, помучается!..

Мирно стучит швейная машинка. Я вздыхаю. Принцем быть хорошо, а сейчас чем заняться?

Подхожу к Лешке. Он отворачивается. Сердится, что я бросил его в разгар игры. А если у меня дело важное? Виновато вздыхаю – не помогает. Заболеть, что ли? Сразу обо мне все вспомнят, забегают.

– Леш, у меня голова болит, – шепчу я. Глаза у брата сразу добреют.

– Ой, мама, Вовка заболел!

Машинка перестает тарахтеть. Мама подозрительно смотрит на меня.

– Ну‑ка, иди сюда. – Теплая рука касается лба. – Чтоу тебя болит?

Я опускаю глаза.

– Голова…

– Алеша, намочи полотенце.

Сидеть с мокрым полотенцем не очень‑то приятно. Голова на самом деле начинает побаливать. И опять никакого внимания. Нет, Лешка подходит, дышит в затылок. Я начинаю тихонько стонать.

– Больно, да?

– Еще как!

Я поворачиваюсь к Лешке. Ему меня жалко. Он меня любит.

– Хочешь, прочитаю, что написал?

– Ага, – киваю я.

Лешка устраивается рядом, смущенно улыбается и читает стихотворение. Про солнце, про то, как все почему‑то плачут и улыбаются во сне. В общем, непонятно.

– Расскажи лучше сказку, страшную, – прошу я и заранее обнимаю руку брата, чтобы не очень пугаться.

Лешка усмехается. Глаза его округляются, когда он рассказывает про темный лес, темную избу… В общем, про все темное. И про мертвецов. И вдруг как заорет:

– Отдай мою руку!

От неожиданности я вздрагиваю, а потом начинаю смеяться. Лешка тоже.

– Что‑то ты развеселился, больной, – ехидно замечает мама.

– Я уже выздоровел! – весело кричу, срываю с головы полотенце и ношусь, размахивая им, по комнате.

Сверху спускается дед.

– Что случилось?

– Ничего особенного, – успокаивает его мама. – Просто Вовка с ума сошел.

Дед стоит, раздумывая, машет рукой и плетется наверх.

– Шут гороховый, – выговаривает мне мама.

Я замечаю, как дрогнули у нее уголки губ, сдерживая улыбку. Значит, не сердится. Шут – неплохое занятие!

Я корчу рожи, от чего брат начинает валяться по полу от смеха. Мама крепится, крепится – да как захохочет. На весь дом!

Опять появляется дед.

– Все еще этот сумасшедший буянит?

– Я не сумасшедший, – объясняю ему. – Я шут гороховый!

В подтверждение корчу ему рожу. Дед долго смотрит, не мигая, потом отворачивается и лезет к себе.

Я всегда засыпаю, обняв Лешкину руку. Чтобы не страшно было. Наша кровать деревянная. Вернее, она железная, но ее устилают досками. Одна из них короткая и часто вылетает.

Спишь себе спокойно, хорошие сны видишь. Вдруг во сне мост начинает рушиться или с крыши падаешь. Значит, доска упала. Такая вредная!

На этот раз просыпаюсь, потому что слышу сквозь сон всхлипывания. Открываю глаза… Брат при свете карманного фонаря (чтобы мама не заметила) читает потрепанную книжку.

– Ты чего не спишь? – спрашиваю я испуганно.

Лешка закрывается от меня книжкой, шмыгает носом и гудит:

– Спи, Вовка, спи.

– А зачем плачешь? – не унимаюсь я.

Лешка открывает лицо, улыбается, кивнув на книжку:

– Человек тут такой…

– Где?

Я с любопытством смотрю на листы, но там только непонятные буквы.

Лешка говорит:

– Тут про Тиртея написано…

– Про кого?

– Тиртея. Поэт такой был в Древней Греции. У Спарты, государство было такое, война, враги одолевают. Спарта попросила помощи у Афин. Те помогать не хотели и прислали в насмешку вместо войска хромого учителя. Это и был Тиртей. А он написал такие стихи, что солдаты, как услышали, сразу смело бросились в бой. Спартанцы всех врагов тогда победили. Здорово, да?

Я киваю.

Лешка гасит фонарик, прячет книжку под подушку и шепчет:

– Я тоже поэтом буду. Ну, не поэтом… Стихи у меня не очень получаются. Можно и просто писать…

Я пододвигаюсь к нему, обнимаю. Нам тепло и уютно.

– Леш, мне без тебя скучно. Давай, ты все время дома будь.

– А в школу кто ходить будет? – усмехается Лешка.

– Никто. Ты им скажи, что я без тебя не могу.

– Так нельзя, – вздыхает брат. – Ты тоже без меня чем‑нибудь занимайся, время и пролетит.

– Чем? – чуть не плачу я. – Тебе хорошо, ты поэт. А я?

– И у тебя дело найдется, – успокаивает Лешка. – Попробуй рисовать или еще что… Такое, чтобы весь день только о нем и думать.

– А как такое найти??

Лешка морщит лоб. Совсем как дед.

– Подумать надо…

Я терпеливо жду. Незаметно засыпаю, так и не найдя своего дела.

Лешкин класс сегодня учится в первую смену, так что скучать я начал с самого утра. Когда слышатся шаги брата, я даже не прячусь.

Лешка вошел, осторожно оглядываясь, принес с собой пальто в дырках и запах гари.

– Мамы нет?

– Нет… Ты горел?

– Разве заметно?

Еще бы! Ресницы и брови – как облезлая зубная щетка, челка на голове стала рыжей.

Оказывается, мой брат – настоящий герой. Он пожар тушил.

– Идем с Петькой, а в двухэтажке крайнее окно светится. Такие ровные красивые зубцы. Мы сначала думали, что солнце отражается. А рядом народу… Обсуждают, что делать. Кто‑то побежал пожарных вызывать. Тут один дядька закричал, что пока машина приедет, весь дом сгорит. Окошко ногой разбил и полез. Мы с Петькой за ним. Дымища… Дышать нечем. Закашлялись и к окну, воздуха набрать…

Я выспрашиваю у Лешки все подробности. Как он своим пальто пламя сбивал. В дверь барабанили изо всех сил, стали ее ломать. Петька пробрался, замок открыл – и упал, надышавшись угарным газом. Тут соседи вбежали, стали в тазиках, кастрюльках, чайниках воду носить. Еще Лешка вспомнил, как ему показалось, будто в комнате кто‑то плачет. Подумал, что маленький ребенок. Зажав нос, бросился к двери в комнату, открыл. Оттуда, как снаряд, рыжий кот выскочил, чуть с ног не сбил, и улизнул в разбитое окно. Когда огонь потух, все обнимать друг друга от радости стали. Тут тетя Маруся, продавец булочной, вошла. Оказывается, это ее квартира. Как запричитает: «Что же вы наделали, убивцы! Окошко‑то, окошко распластали! И мебель не пожалели… Ой, не могу, как жить теперь буду!» Это вместо благодарности.

Я с завистью смотрю на брата.

– Все, тебе теперь медаль дадут!

– Ну да, – смеется Лешка. – Тетя Маруся нас с Петькой чуть палкой не побила.

– Все равно дадут! – с уверенностью говорю я.

– От мамы достанется – это точно!

Мы осматриваем пальто. Дыры такие, что не скроешь.

Лешка засовывает его под кровать. А челку обгоревшую куда деть?

Лешка, обреченно вздохнув, дает мне ножницы и усаживается на стул.

– Режь.

Я стригу его с важным видом, совсем как парикмахер, даже приговариваю сурово:

– Не вертись, пожалуйста, работать мешаешь.

Ровно никак не получается. Не знаю, чем бы моя стрижка закончилась, если бы не послышались мамины шаги. Она с порога ругаться начинает:

– Где этот непутевый? Ну, я тебя! Это надо же, все добрые люди стоят, а его в пекло понесло!

Лешку как ветром сдуло. Меня мамины слова обижают.

– Он герой, а ты ругаешься.

– Я вам покажу, герои! Еще ты за ним куда‑нибудь полезь!

Мама бросается ко мне, но тут из‑под кровати брат вылезает, виновато смотрит на маму. Я думал, Лешке сейчас ремнем достанется, а мама его прижимает к себе и плачет.

– Ну, зачем полез?.. Иду по улице, а мне говорят, что ты весь обгорел. Ведь не шутки это. Погибнуть мог.

Она ласково гладит его обгоревшие волосы, брови. Я пристраиваюсь рядом и с надеждой говорю:

– Ма, теперь ты телевизор купишь?

– О чем ты? При чем тут телевизор?

– Как при чем? Там Лешку теперь показывать будут. Мама с братом хохочут. А чего смешного?

Темнеет. Мама приходит с работы и берется за шитье. А брата все нет. Я место хорошее нашел, чтобы спрятаться, а он…

– Лешка что‑то не идет, – вздыхаю я. Мама, откусывая нитку, объясняет:

– У него сегодня пионерский сбор. Вот тебе на! Я его жду, а он…

Про пионерские сборы я уже знаю. Там в барабаны бьют, в специальные трубы гудят – очень громко получается.

Лешке весело, а я должен один сидеть…

– Мама, я погуляю?

Мама не сразу останавливает работу, потом смотрит испытующе.

– Ладно, иди. Только от дома ни шагу. Во дворе погуляй, хорошо?

Я соглашаюсь, натягиваю пальто и…

На улице хорошо… Улыбаться хочется. Воздух теплый и пахнет как спелый арбуз. Подтаявший снег сверкает в лунном свете. Я беру в руки затвердевший кусочек. Он похож на взъерошенного щенка. Я бегаю с ним, но скоро ненастоящий щенок надоедает. Одному играть скучно.

Чем бы заняться? Может, попробовать на тополь залезть? Он огромный, с него, наверное, всю землю видно. Так высоко забираться я боюсь, зато с нижней толстой ветки школу видно. Там светятся окна. Значит, сбор еще идет. Внизу слышатся шаги. Парочка влюбленных идет. Обычно я забрасываю их снежками, но сейчас не хочется. Пусть живут. Лучше я буду оберегать людей от опасности. Мне сверху все видно. От такого величия я начинаю вертеться, с ветки сыплется снег – прямо на бородатого дядьку. Тот отскакивает, крутит головой, заметив меня, кричит:

– Ты зачем туда забрался, паршивец? Я вот тебе…

Он пробует дотянуться до моей ноги, но я успеваю подняться выше. Лучше забраться на верхушку, чем попасть в лапы страшному дядьке… Он ругается, но я от страха ничего не слышу, только вижу, как шевелятся губы и лицо дергается. Меня охватывает ужас, как тогда, когда я открыл присутствие в мире страшного «Он». Наверное, пришел сюда, чтобы схватить и заточить в портрет. Голова кружится, но я лезу выше и выше.

Не знаю, что было бы, если бы на крыльце не появилась мама. Она быстро оценивает обстановку и грозит мне пальцем.

– Вовка, слезай немедленно!

Я сползаю с дерева и бросаюсь под мамину защиту.

Страшный дядька, увидев, что добыча ускользает, кричит пуще прежнего:

– Паразиты! Зеленые насаждения ломают! Ничего им не жалко. Я бы на месте родителей лупил за такое нещадно!..

Он наступает на снежного щенка – раздается хруст.

Мама поскорее уводит меня в дом и награждает подзатыльником. Я громко реву, чтобы больше не досталось. Мама опускает руки. Я сердито отворачиваюсь и забираюсь под лестницу.

Дед спускается вниз. На меня сыплется пыль, я чихаю, но все равно не вылезаю, взвываю еще разок – для деда.

– Ты только подумай, отец, – жалуется мама, – Вовка деревья ломать вздумал. Стыд какой! Перед всей улицей выговаривают за него.

– Что? – как всегда переспрашивает дед.

– Я говорю, ты всю жизнь растения выращиваешь, заботишься о них, а этот сорванец…

Дед молчит, трясет головой и выговаривает наконец:

– Я думаю, он не нарочно.

Он спускается и садится на нижнюю ступеньку. Мама заглядывает под лестницу.

– Что реветь перестал? Думаешь, не попадет больше? Я начинаю обиженно сопеть.

– Ничего я не ломал.

– А зачем на дерево полез? – уже не сердито спрашивает мама.

– А что еще делать? – бурчу я.

За дверью слышится веселая песня. Наконец‑то Лешка.

Мама ласково смотрит на него.

– Что веселишься? Сбор хороший был?

– Не‑а, скучища, – улыбается во весь рот Лешка. – Мы потом гулять пошли. Тепло‑то как. Весна.

Мама делает вид, что сердится, всплескивает руками.

– Мы его ждем, ужинать не садимся, а он гуляет! Лешка смеется тихо и ласково.

За столом мама бросает на меня строгий взгляд, потому что верчу вилку и к еде не притрагиваюсь. Разве можно есть, если не хочется?

– Ешь, – с металлом в голосе требует мама.

Я неохотно берусь за хлеб, отламываю кусочек. Он на что‑то похож. Вроде на башмак.

Мама сердится:

– Опять вертишься!

– Во, башмак, – показываю я ей.

Лешка хмыкает в кулак, а мама хмурится.

– Вы посмотрите! – обиженно говорю я.

– Правда, на туфельку похоже… – удивляется мама. – Мы в таких в школу ходили. Помнишь, папа…

Дед молча смотрит на хлеб. Мама задумывается и забывает про нас. Глаза блестят, будто в них застыли слезинки. Иногда в такие минуты она начинает петь, особенно с подружками. Голос у нее становится тонким, дрожащим. Лешка посмеивается, а мне нравится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.