Полная версия

Первая мировая война

Три мотора позволяли «Цеппелину» развивать скорость в 77 км/ч. Максимальная высота полета 1800 метров. Дальность – 2700 километров (расстояние от Парижа до Москвы).

Однако этот воздушный монстр был прекрасной мишенью, и это стало ясно в первые недели войны. Опасность представлял и тот факт, что водород – горючий газ, который мог взорваться от малейшей искры. Позже вместо водорода стали применять негорючий гелий.

Уже в первый месяц войны «Цеппелин» Z-IV был подбит русской артиллерией, совершил вынужденную посадку, а его экипаж попал в плен.

Аппарат, бомбивший Льеж, сильно пострадал от обстрела из крепости. Дотянуть до базы машина не смогла. Посадку совершили в лесу, и дирижабль оказался полностью разрушен.

Через несколько дней немцы подвели к неприступному Льежу подкрепления. 100 тысяч солдат пытались выбить бельгийцев из крепости, но безуспешно. И тогда в дело вступила «Большая Берта».

«Большая Берта» – гаубица немецкой фирмы «Крупп», которую прозвали «убийцей фортов». Калибр этого орудия составлял 420 миллиметров, а снаряд весил почти тонну – 900 килограммов. Вес самой пушки 43 тонны, а для ее обслуживания требовалось 200 человек. Снаряд орудия, образовывал воронку глубиной более 4 и диаметром более 10 метров. Всего их выпустили 9 единиц и впервые применили при осаде Льежа.

Четыре дня «Большая Берта» вела огонь по фортам. Одна за одной башни крепости выходили из строя. Комендант Льежа, генерал Жерар Леман, был ранен и попал в плен. Из лагеря военнопленных он написал королю Альберту: «Я бы с радостью отдал свою жизнь, но смерть отказалась от меня…» 15 тысяч бельгийцев были убиты или попали в плен. Немцы потеряли под Льежем 25 тысяч солдат. Таким было первое сражение этой войны – около 40 тысяч жизней за штурм всего одной крепости!

Вскоре почти вся Бельгия была оккупирована немецкими войсками, а ее маленькая мужественная армия, продолжая сражаться, отступила в Антверпен.

Люди, которые еще вчера слушали Штрауса, сеяли хлеб и спорили о социализме, сегодня на себе испытывали, что такое война моторов, машин и технологий. А безжалостный монстр двигался дальше. Следующей на очереди была Франция.

Ее армия вдвое уступала немецкой по численности и в разы по вооружению и подготовке солдат. Это знали и немцы, которые планировали покончить с Францией за 39 дней, и французы, которые теперь лихорадочно искали помощи у союзников.

Англия всего несколько дней назад вовсе отказывалась от своих обязательств перед Францией. Теперь англичане готовили высадку войск во Франции, но их 87 тысяч солдат было не просто «мало», это было почти ничто. Президент Франции Раймон Пуанкаре приехал в Санкт-Петербург, чтобы уговорить Николая II начать боевые действия как можно раньше. Это отвлекло бы значительные силы Германии с Западного фронта на Восточный. Царь понимал, что если Франция падет, то Россия останется с врагом один на один. Но хотя русская армия еще не успела завершить мобилизацию и полностью подготовить войска, Россия согласилась помочь.

Русское командование организовало два наступления. Войска Северо-Западного фронта – в Восточной Пруссии против Германии, а части Юго-Западного фронта – против Австро-Венгрии. Предполагалось, что оба эти фронта свяжут противника на севере и юге, а затем собранная в Польше ударная группировка начнет наступление на Берлин.

17 августа, на следующий день после падения Льежа, две русские армии начали операцию в Восточной Пруссии. 1-й командовал генерал от инфантерии Павел Карлович фон Ренненкампф, один из многочисленных представителей русских немцев, столетиями служивших дому Романовых. 2-ю армию возглавил генерал от кавалерии Александр Васильевич Самсонов.

Правый фланг армии Ранненкампфа прикрывал Конный корпус генерала Гуссейна-Али, хана Нахичеванского, состоящий из отборных гвардейских частей.

19 августа 1914 года. Восточная ПруссияНа пути кавалеристов оказались укрепления прусской бригады близ деревни Каушен. Корпус пошел в атаку, намереваясь с первого захода просто раздавить пруссаков как клопов. 70 эскадронов лучшей в мире русской гвардейской конницы – против шести батальонов пехоты, восемь артиллерийских батарей – против двух.

Но пруссаки хорошо окопались и встретили русские конные колонны плотным прицельным огнем из орудий, пулеметов и винтовок. Гвардейцам пришлось спешиться и залечь.

Одним из эскадронов Конного корпуса, застрявшего под Каушеном, командовал ротмистр Петр Врангель.

Барон Врангель Петр Николаевич (1878–1928) – ротмистр, командир 3-го эскадрона лейб-гвардии Конного полка. По образованию инженер. Добровольцем ушел на Русско-японскую войну, награжден боевыми орденами.

Во время боя под Каушеном эскадрон Врангеля находился в резерве. Петр Николаевич, мучаясь от вынужденного бездействия, отправил вестового к командующему с запросом: не пора ли резерву вступить в бой? И с нетерпением ожидал ответа, прислушиваясь к грохоту сражения. Наконец показался запыхавшийся вестовой:

– Ваше высокоблагородие! Командир приказал вам оставаться в прикрытии.

Врангель пришел в ярость:

– Что? Повтори!!!

– Так что в прикрытии приказали оставаться, – растерянно повторил вестовой.

– Свободен! – сквозь зубы бросил Врангель. К нему с неприятно-сочувственной улыбкой подходил знакомый офицер.

– Что, Петр Николаевич, в тылу нас держат?

– Как видишь, – с трудом сдерживаясь, процедил Врангель.

– Ладно, не злись. Целее будем. Вон, смотри – начальство подтянулось. Никак, начдив?

Врангель оглянулся. Действительно, поодаль толпились офицеры, и суета ординарцев выдавала присутствие кого-то из командования. Быстрым шагом, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на несолидную трусцу, Врангель направился туда. Когда он подошел, командующему 1-й гвардейской кавалерийской дивизией генерал-лейтенанту Казнакову как раз докладывали обстановку: противник отходит, оставив для прикрытия два подбитых орудия. И Врангель, неожиданно для самого себя, вдруг, вопреки уставу и приличиям, прервал доклад:

– Ваше превосходительство! Командир 3-го эскадрона лейб-гвардии Конного полка ротмистр Врангель. Разрешите захватить орудия!

Казнаков даже опешил.

– Каковы ваши задачи в текущий момент?

– Находиться в резерве.

– Ага. А вы хотите в бой… Справитесь?

– Уверен, ваше превосходительство.

– Ну, тогда с Богом, ротмистр.

Врангель бегом бросился к своим кавалеристам, крича на ходу:

– Трубач! Атаку! По коням!

Понимая, что конная атака в лоб на пушки может привести к большим потерям, Врангель все же решился рискнуть. Его расчет был на быстроту и внезапность нападения. Он скрытно повел свой эскадрон через лесок и только когда до вражеской батареи осталось менее километра, пустил его в галоп. Кавалеристы неслись буквально сквозь стену огня – картечного и пулеметного. Погибли почти все офицеры. Под Врангелем была убита лошадь, но его ординарец тут же поймал другую, потерявшую всадника. Конногвардейцы на полном скаку прорвались к немецкой батарее, изрубили орудийную прислугу и захватили обе пушки.

За атаку у прусской деревни Каушен Петр Николаевич Врангель был представлен к ордену Святого Георгия IV степени. На некоторое время ротмистр стал любимцем русских газет, о нем писали также и в английской прессе. Каушенский бой был первым и единственным в Первой Мировой успешным боевым эпизодом гвардейской кавалерии.

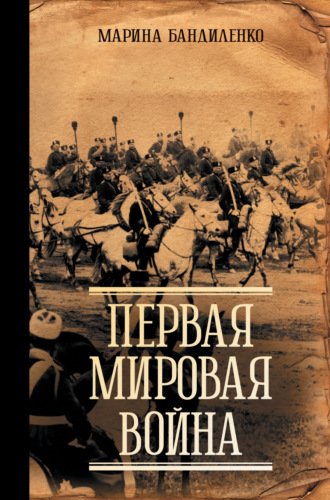

Первое известное применение кавалерии в боевых действиях зафиксировано еще в IX веке до н. э. В 1914 году, несмотря на наличие автомобилей, аэропланов и другой военной техники, армии всех стран Европы имели в своем составе значительные кавалерийские части. К началу Первой мировой войны кавалерия составляла 8–10 % численности армий воюющих коалиций. Самой многочисленной была русская конница. В драгунских, уланских, гусарских и казачьих полках служили почти 200 тысяч человек. Однако активное применение артиллерии, пулеметов и авиации приводило к большим потерям личного состава и лошадей, вследствие чего действия кавалерии становились малоэффективными. Так, в августе 1914 года шесть полков германской конницы были отброшены от Антверпена огнем бельгийской пехоты. После Первой мировой войны в связи с развитием моторизованных частей численность кавалерии сократилась. А к концу 30-х годов в ряде крупных государств кавалерия как род войск была, по существу, ликвидирована.

На следующий день после Каушенского боя армия Ренненкампфа нанесла немцам тяжелое поражение под городом Гумбиненном, а войска Самсонова быстро продвигались вглубь вражеской территории. Командующий немецкими войсками фон Притвиц слал в Берлин панические телеграммы и собрался отступать за Вислу. Это означало бы для Германии потерю всей Восточной Пруссии.

Начала наступление и французская армия. Первый ее удар был нанесен в Эльзасе и Лотарингии. 44 года назад эти провинции захватили немцы, но здесь по-прежнему жило много французов. Немало их было и в Мюлузе. В первый же день наступления французские войска взяли этот город, и жители устроили им восторженную встречу. Всю Францию охватило ликование, но длилось оно недолго.

Немецкие войска подвели резервы и выбили французов, а войдя в Мюлуз, немедленно расстреляли тех, кто еще недавно приветствовал армию Франции.

Главнокомандующий французской армией генерал Жоффр был в ярости. Он заявил, что само слово «отступление» должно быть вычеркнуто из французского языка!

Жозеф Жак Сезер Жоффр (1852–1931) – сын мелкого торговца вином. Добровольцем ушел на франко-прусскую войну 1870 года. Впоследствии дослужился до начальника Генерального штаба. Имел прозвище «папа Жоффр», отличался суровостью и склонностью к обжорству.

В это время 87 тысяч британских солдат наконец-то переправились через пролив Ла-Манш, чтобы присоединиться к французам.

Командовал экспедиционными силами фельдмаршал Френч.

Джон Дентон Пинкстон Френч (1852–1925) – начинал службу во флоте, затем перешел в кавалерию. Боевой опыт получил в Африке. Был известен как большой любитель женского пола – помимо двух жен имел множество любовниц. За небольшой рост его прозвали «маленький фельдмаршал». Имя этого военачальника получил военный китель особого покроя – «френч», который пользовался популярностью среди офицеров.

Пока англичане маршировали к линии фронта, «папа Жоффр» снова бросил свою армию в наступление. Он считал, что в Арденнских лесах позиции немцев наиболее уязвимы. Удар назначили на 21 августа. Но именно на эту дату запланировали наступление и германцы.

В то утро в Арденнах стоял густой туман, и солдаты двух армий, столкнувшись друг с другом, даже не поняли, с кем имеют дело. Началась перестрелка, а на следующий день битва уже полыхала вовсю.

Происходившее на поле боя представляло собой смесь героизма и безумия. Французы несли чудовищные потери из-за отсутствия обмундирования защитного цвета. Их синие мундиры и красные штаны представляли собой великолепную мишень для немецких винтовок и пулеметов. Особенно выделялись французские офицеры в парадной форме и белых перчатках. Всего за три дня боев в Арденнах погибли, были ранены и попали в плен более 20 тысяч французских солдат.

Этот разгром несколько отрезвил генерала Жоффра. Солдатам запретили бросаться в штыки и приказали учиться рыть окопы. 30 % французских генералов были уволены со своих должностей. Жоффр свалил на них вину за свои ошибки, обвинив в отсутствии «наступательного духа».

Французы, а теперь вместе с ними и англичане отступали по всему фронту. Катастрофа казалась неминуемой: от столицы Франции немцев отделяли 40 с небольшим километров.

В Париже началась паника. Правительство перебиралось в Бордо. Парижане, узнав об этом, бежали из города кто куда мог. Закрылись магазины, опустели бульвары и шикарные гостиницы.

Тем временем в руки французов попали секретные документы с планами немцев. Казалось, что сама судьба помогает французам. Жоффр приказал атаковать 1-ю германскую армию, которая ближе всего находилась к Парижу.

Так началось одно из крупнейших сражений войны – битва на берегах реки Марна, в которой приняли участие почти два миллиона человек…

Однако уже через два дня боев французские войска вновь оказались на грани поражения. Спасти положение могла Марокканская дивизия, прибывшая в Париж из африканских колоний. Но лишь половину ее личного состава смогли перебросить на фронт по железной дороге.

И тогда командующий обороной Парижа генерал Галлиени нашел оригинальное и единственное решение… Он реквизировал для нужд армии все парижские такси. 600 автомобилей «Рено» целую ночь занимались переброской солдат на позиции. Утром Марокканская дивизия вступила в бой и остановила немцев. Вскоре те начали отход. Париж был спасен. Позднее парижские такси назвали спасителями Франции. Именно в разгар этих боев командующему немецкими войсками во Франции приказали отправить два корпуса на русский фронт против Самсонова и Ренненкампфа.

Успешное наступление русских заставило германское командование принять экстренные меры. Вместо запаниковавшего фон Притвица немцы назначили командующим генерала Гинденбурга.

Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург (1847–1934) – генерал от инфантерии. Офицерские погоны надел в 1866 году. Участвовал в войнах с Австрией и Францией. Находился на пенсии, но с началом войны вернулся в армию. Любил крепко поспать. Собираясь ко сну, шутя говорил: «Пойду, подумаю о службе».

Собрав все возможные силы, немцы обрушились на армию генерала Самсонова. В окружение попали 17 русских пехотных полков. В русских частях, ушедших далеко вперед от своих тылов, не хватало боеприпасов и заканчивалось продовольствие. Армия Самсонова еще сумела нанести немцам ряд поражений, почти неделю прорываясь из кольца. Но вскоре все было кончено. Остатки русских войск немцы добивали из тяжелой артиллерии. Того, кто не погиб, ждал плен. Вместе со штабом в окружении оказался и командующий армией. Не желая покрывать себя позором, генерал Самсонов застрелился.

Император Николай II записал в дневнике:

«Получил тяжелое известие из 2-й армии, что германцы обрушились с подавляющими силами на 13-й и 15-й корпуса и обстрелом тяжелой артиллерии почти уничтожили их. Генерал Самсонов и многие другие погибли!»

О помощи, которую оказала Россия своему союзнику, вскоре узнали и во Франции. В те августовские дни французские патрули в качестве пароля использовали фразу «Vive la Russie!» – «Да здравствует Россия!»

России, которая менее всего желала этой войны, предстояло нести на себе всю ее тяжесть. Эти дни напоминали события 1812 года, когда весь народ сплотился вокруг своего царя. Ему верили, за него молились, на него надеялись. В стране прекратились забастовки и антиправительственные выступления. Тысячи молодых людей записывались добровольцами. Составы отправлялись на Запад, а оттуда приходили санитарные поезда с тысячами раненых.

Россия превращалась в огромный госпиталь. Во дворцах Санкт-Петербурга работали мастерские, которые готовили перевязочные материалы. В Царском Селе, где жила императорская семья, открылось множество лазаретов. Царский лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин организовал больницу прямо у себя дома. Раненым помогала его дочь Татьяна и нанятый доктором персонал.

Лазарет был обустроен и в помещениях Екатерининского дворца, резиденции царской семьи. Императрица Александра Федоровна и ее старшие дочери, великие княжны Ольга и Татьяна, окончили курсы медсестер и значительную часть времени проводили в госпиталях. Государыня с Татьяной ассистировали при операциях. Ольга убирала палаты и дежурила у тяжелораненых. Две младшие дочери, Мария и Анастасия, были еще слишком малы, но и они вместе с цесаревичем Алексеем посещали больницы, чтобы поговорить с ранеными и приободрить их.

Несмотря на поражение в Восточной Пруссии, народ искренне верил в своего царя, в свою страну. Тем более что южнее, в боях против Австро-Венгрии, русские войска одерживали убедительные победы. И не только на земле, но и в воздухе.

26 августа 1914 года в небо над западноукраинским городком Жолква взлетел русский самолет. Это был аппарат «Моран», изготовленный из дерева, обтянутого обычным полотном, а тросы-расчалки над крыльями придавали ей сходство со швейной машинкой.

Самолет «Моран» производился во Франции и экспортировался в Великобританию и Россию. Детали крылатой машины укладывали в ящик, и она начинала свой долгий путь к русскому заказчику. Невероятно, но, чтобы открыть ящик, собрать машину и выпустить ее в полет, требовалось всего два механика и 11 минут времени.

Из навигационных приборов в кабине имелся только компас, а двигатель развивал мощность меньшую, чем у современного спортивного мотоцикла. От ветра и возможного пожара пилота защищала кожаная куртка, перчатки и очки, а от пуль, выпущенных с земли, – лишь обычная сковородка, которую многие пилоты укрепляли на своем сиденье. Парашюта у летчика не было, а из оружия имелся лишь револьвер в кобуре. Легкий самолет сильно болтало в воздухе. Управлять им и одновременно пытаться попасть во вражеский аэроплан из пистолета было задачей совершенно невыполнимой. Встретившись в небе с врагом, авиаторы быстро расстреливали все патроны, и чаще всего мимо цели. После этого оставалось только грозить противнику кулаками.

Такой была авиация в 1914 году. Такими были ее пилоты. В Германии, во Франции, в России. Сегодня даже трудно представить, сколько отваги требовалось от людей, которые поднимали в воздух машины, сделанные из фанеры и ткани, и направляли их туда, где гремели бои.

Летчику, который поднял свой «Моран» над Жолквой, было всего 27 лет, но его знала вся Европа. Лучший из лучших. Штабс-капитан Нестеров.

Нестеров Петр Николаевич (1887–1914). Офицерскую службу начинал в артиллерии. В 1912 году стал военным летчиком. Занимался конструированием самолетов и теорией полета. В 1913-м первым в мире совершил знаменитую «мертвую петлю». Эту фигуру высшего пилотажа до сих пор называют «петлей Нестерова».

Нестеров командовал 11-м авиаотрядом Юго-Западного фронта. И хотя основной задачей авиации в начале войны была разведка, Нестеров считал, что аэроплан может быть оружием куда более грозным.

26 августа Нестеров находился на аэродроме, когда в небе появился австрийский самолет «Альбатрос». Русский летчик неоднократно утверждал, что можно совершить таран вражеского самолета и при этом не повредить свою машину. Сейчас перед ним был враг, который вел разведку, а, возможно, и готовился сбросить бомбы. Нестеров бросился к своему самолету.

Не успев пристегнуться к сиденью, он поднял машину в воздух. Летчик догнал австрийца, намереваясь колесами своего самолета ударить по крыльям вражеского. Но расчет оказался неверным, и удар пришелся в середину фюзеляжа «Альбатроса». По словам очевидцев, Нестерова выбросило из кабины, и он полетел к земле.

Оба самолета падали вниз практически бесшумно. Не было ни эффектного взрыва, ни вспышки пламени. Аэропланы просто упали на землю и превратились в обломки.

Так погиб человек, совершивший первую в мире «мертвую петлю» и первый мире воздушный таран, слава мировой авиации, русский летчик и солдат Петр Николаевич Нестеров.

Через семь месяцев воздушный таран применил поручик А. А. Казаков. После удачной атаки пилот благополучно возвратился на аэродром.

Пройдет время, и на самолетах будут устанавливать пулеметы, а затем и пушки. Летчики будут иметь радиосвязь и парашюты. Но первые сражения в небе начинались тогда, когда оружием пилотов были лишь мужество и решительность.

Спустя несколько дней Россия узнала о новой победе своих войск. 3 сентября силами 3-й армии генерала Рузского и 8-й армии генерала Брусилова был занят город Львов, который тогда входил в состав Австро-Венгрии. Русские войска взяли более 100 тысяч пленных, захватили 640 орудий и 220 пулеметов; 8 вражеских знамен стали русскими трофеями.

Генерал Николай Рузский, командующий 3-й армии, был назначен главнокомандующим Северо-Западным фронтом. Генерал Алексей Брусилов, командующий 8-й армией, получил предписание двигаться дальше на крайнем левом фланге фронта и прикрывать его наступление от противника.

Сентябрь 1914 года. Западная УкраинаАлексей Алексеевич Брусилов, вместе с начштаба своей армии, ломал голову над организацией продвижения войск. Чем дальше уходила армия, тем больше удлинялись коммуникационные линии, и это была серьезная проблема. Обсуждение внезапно прервал адъютант Брусилова:

– Ваше высокопревосходительство! – он сиял, как начищенный самовар. – Официальное сообщение!

Брусилов неохотно оторвался от карты:

– Что там такое?

Адъютант торжественно раскрыл папку и начал читать:

– Доблестными войсками 3-й армии генерала Рузского взят Львов… – и его радость тут же исчезла. – Как же так? Войсками 3-й армии? А про нашу 8-ю даже не упомянули? Ваше высоко…

Брусилов строго прервал его:

– Вы свободны.

Адъютант смущенно козырнул и исчез.

Начштаба раздумчиво произнес:

– М-да, Алексей Алексеевич. Неприятно. Все лавры львовского победителя – генералу Рузскому.

– И что же? – с раздражением спросил Брусилов. Начштаба попал в его болевую точку.

– Рузский тот еще ловкач. Он теперь комфронта. Еще и Георгия получит…

Брусилов мгновенно ощетинился и, указывая на проходящие мимо колонны солдат, резко закричал:

– А они что получат? Они за что воюют? Вся наша 8-я армия. За кресты?

Начальник штаба растерялся:

– Так ведь обидно, Алексей Алексеевич…

– И мне обидно! Но если бы я за каждый неполученный мною крест… – Брусилов махнул рукой и резко сбавил тон. – Мне что, прикажете жалобу писать на генерала Рузского? А солдатам объяснить, что это они взяли Львов? Они это сами знают. И воевать будут. И с крестами, и без. Так что давайте продолжим.

И вновь уткнулся в карту.

Юго-Западный фронт, протянувшийся на 500 километров от Вислы до Днестра, продолжал наступление, и вскоре его части подошли к стенам Перемышля. После бельгийского Антверпена и французского Вердена это была третья по мощи крепость в Европе. Ее гарнизон равнялся населению целого города и составлял 100 тысяч человек.

Русские уже приближались к Карпатам. Оставалось совсем немного до венгерской границы, а там рукой подать и до столицы Австро-Венгрии. В Вене назревала паника, и австрийцам пришлось срочно просить помощи у Германии.

У немцев в боях против русского Северо-Западного фронта хватало и своих проблем. Весь сентябрь Гинденбург безуспешно пытался окружить и разгромить русские войска. Теперь ему пришлось идти на выручку Австро-Венгрии.

Немцы перебросили часть своих сил южнее, намереваясь атаковать русские войска у Варшавы. Австрийцы должны были штурмовать крепость Ивангород.

За четыре дня до немецкого наступления русские войска заняли оборону вдоль реки Висла. Осада с Перемышля была снята. Венские газеты радовались этому событию так, словно была одержана грандиозная победа. Крепость даже посетил наследник австрийского престола принц Карл (именно он занял место Франца Фердинанда, убитого в Сараево). Но эти торжества длились недолго.

8 сентября 1914 года немцы и австрийцы пошли в наступление. Германские части уже находились у Варшавы, и казалось, что она вот-вот перейдет в их руки, когда в бой вступили сибирские стрелки. Прибыв на фронт, они прямо из вагонов бросились в штыковую атаку и остановили врага.

В это время под Ивангородом русские, отбив атаки австрийцев, перешли в наступление, угрожая окружением всех немецких войск под Варшавой. Гинденбург дал приказ прекратить сражение и отступать.

За месяц боев немцы и австрийцы потеряли 150 тысяч человек убитыми и ранеными. Русские – 15 тысяч убитыми, 50 тысяч получили ранения.

Русские части вновь вернулись к Перемышлю, и крепость снова оказалась в осаде. Сражения продолжались еще более месяца.

Сентябрь 1914 года. ЛитваРанним утром, еще затемно, Елисаветградский полк готовился к переправе через Неман. Солдаты грузились на плоты, и каждый, перед тем как отплыть, размашисто осенял себя крестным знамением и негромко говорил:

– Господи, помилуй!

Глядя на старших, перекрестился и Родион Малиновский. Ему было очень страшно. Все уже знали, что форсировать Неман придется, по всей видимости, под огнем неприятеля. Но, пока не рассвело, может быть, не заметят? Господи, спаси и помилуй!

Плот с пулеметчиками двинулся по реке, солдаты торопливо гребли саперными лопатками. Вот уже близко берег…

Рядом с ухом что-то противно свистнуло, и тут же по воде градом зацвиркали пули. Унтер-офицер заорал:

– Жми!

Плот почти вылетел на берег. Солдаты подхватили пулемет, Родион – коробки с патронами. Заняли позицию на берегу. Впереди уже шел бой, трещали выстрелы. Эхом долетели крики «Ура-а-а!».

Унтер прислушался:

– Наши в атаку пошли… Давайте, ребятки, вперед!