Полная версия

Варианты выполнения судостроительной программы 1895 года. И программы по усилению Дальнего Востока

3) У причальной стенки Нового Адмиралтейства, на плаву достраивался эскадренный броненосец . Работы шли весьма не спешно, так как не хватало то материалов, то людей. На «Полтаве» все броневые плиты главного пояса были изготовлены из брони, закалённой. Для «Полтавы» приобрели 764 тонны брони на заводе Круппа по цене 1018,6 рублей за тонну и 610 тонну у фирмы «Деллинген» по цене 1055,64 рублей за тонну. Но купленной брони хватало только на , орудий главного калибра. Первые же образцы брони, закаленной по способу Круппа, а «Полтаве» досталась именно такая, оказалась в 2,3 – 2,9 раза прочнее железной. «Полтава» по способу Круппа полный главный пояс стены башен и барбетов

3 мая Верховский в известность вице-адмирала Пилкина, что начальник Ижорского завода брался изготовить для головного корабля через 15—18 месяцев по получении окончательно утвержденных её чертежей»: 1895 года поставил водоотливную систему

Для «Полтавы» изготовили две вертикальные английские машины тройного расширения фирма (цена 1 млн. 130,5 тыс. рублей золотом), а котлы получила 14 «шотландских» цилиндрических котлов британского производства. «Humphreys, Tennant & Co» 10

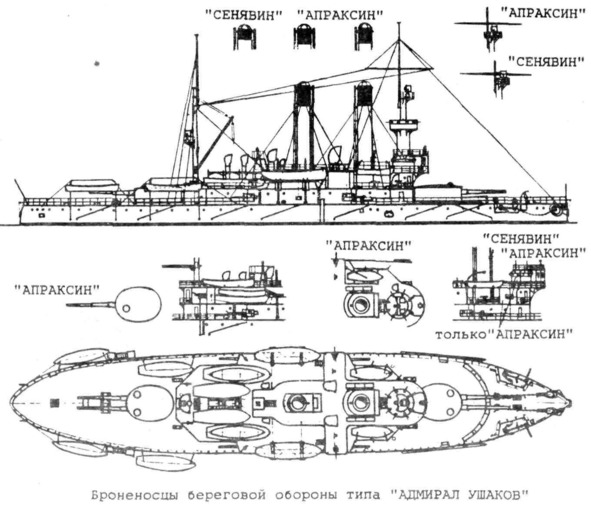

3) В Нового Адмиралтейства 20 мая 1895 года, в рамках программы усиленного судостроения, принятой в 1890 году, заложен броненосец береговой обороны . Сам факт закладки в огромном доке, в котором были построены: – 5800 тонн, броненосный корабль – 8440 тонн, – 6592 тонны, 8880 тонн, корабля малого водоизмещения в 4438 тонн, . Большом деревянном эллинге не рационален 11 «Генерал-адмирал Апраксин» «Дмитрий Донской» «Император Александр II» «Гангут» «Сисой Великий»

Корабль строился по проекту броненосца , став третьим кораблём этого типа. В феврале 1895 года стало понятно, что имеет сильную перегрузку: осадка превышала проектную на 0,3 метра или один фут. В качестве меры для снижения перегрузки кораблестроитель Д. В. Скворцов предлагал и . Но все-же, использовалась, более прочная, гарвеевская броня. Толщина пояса была уменьшена с 254-мм или 10-дюймов до 216-мм или 8 1/2 – дюймов центральной части. В оконечностях броневого пояса и траверзах толщина составляла 165-мм или 6 1/2-дюйма. «Адмирал Ушаков» «Генерал-адмирал Апраксин» отказаться от башенной установки уменьшить толщину всей бортовой брони

Предложение Скворцова, об отказе от башен, было отвергнуто и Морской технический комитет принял «Соломоново решение» о главного калибра. Ввиду их большего веса, во избежание перегрузки было решено сделать кормовую башню одноорудийной, уменьшив таким образом количество 254-мм орудий с четырёх до трёх. Сокращение количества решили компенсировать качеством. сокращении количества орудий

На броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» установили более совершенные башенные установки с электроприводом, вместо гидропривода использовавшегося ранее, и максимальным углом возвышения в 35°, для увеличения большей дальности.

Кормовая башня с орудием в 10-дюймов на броненосце «Адмирал Сенявин»

Штатный экипаж броненосцев состоял из 20 офицеров и 385 нижних чинов. Командир корабля имел просторную каюту, в которой были: . Старшему офицеру, ревизору, старшему инженеру-механику и корабельному священнику также предоставлялись личные каюты. Остальной командный состав размещался в одноместных или двухместных каютах. У офицеров была кают-компания с пианино, книжным шкафом и мягкими креслами. Старшему боцману предоставлялась отдельная каюта, а кондукторам – четырёхместная. Для унтер-офицеров и матросов были подвесные койки: 158 на спардеке (верхней палубе), 84 на втором отделении жилой палубы и 83 в коридорах третьего отделения. Ещё 60 членов экипажа, из-за нехватки места, жили фактически на боевых постах. Для приёма пищи нижние чины использовали подвесные столы, а для хранения личных вещей – деревянные рундуки. Недостатками обитаемости на этих кораблях были: отсутствие бани, крайне малое число скамеек и общая стеснённость, особенно учитывая, что большую часть службы в российском флоте на броненосцах береговой обороны размещали комендоров, проходивших переподготовку, а значит, к штатному экипажу добавлялись дополнительные матросы – артиллеристы. прихожая, кабинет, спальня и ванная комната с санузлом

4) В Нового Адмиралтейства велась постройка канонерской лодки , которая зачислена в списки судов Балтийского флота 30 января 1895 года. Заложена она была за две недели до Нового года, 15 декабря 1894 года, а спущена на воду 9 ноября 1895 года. Отличные сроки для корабля водоизмещением в 1862 тонны. Спуск на воду происходил , который в этот же день заложил броненосцы: «Ослябя», «Пересвет» и учебное судно «Верный». Он на спуск канонерской лодки. Малом каменном эллинге «Храбрый» в присутствии Николая II лично отдал команду

Уже конце 1895 года в Малом каменном эллинге , где ранее была спущена на воду канонерская лодка «Храбрый», под руководством младшего судостроителя П. Е. Черниговского начались подготовительные работы к постройке новой лодки-стационера. Однако, начало строительства было отложено, из-за . После того как чертежи были получены, работы на стапеле наконец-то начались. Однако, вскоре их , поскольку не были готовы чертежи гребных валов и фундаментов для машинно-котельной установки. Нового Адмиралтейства отсутствия полного комплекта чертежей пришлось приостановить

Руководство Главного управления кораблестроения и снабжений спешило сделать заказы контрагентам на поставку вооружения, машин и механизмов для нового корабля. Вся артиллерия была заказана Обуховскому сталелитейному заводу, а торпедный аппарат для лодки собирались в цехах Металлического завода.

5) В Нового Адмиралтейства, освободившемся, после спуска броненосца , велись подготовительные работы по закладке нового броненосца , который зачислен в списки судов флота 3 октября 1895 года, а заложен 9 ноября 1895 года. Так что док, практически пустовал целый год. Большом каменном эллинге «Полтава» «Ослябя»

Фактически, мы можем наблюдать на Новом Адмиралтействе скопление трех броненосцев, совершенно разных проектов: «Сисой Великий», «Полтава» и «Адмирал Сенявин», работы по которым идут весьма медленно, а в эллингах еще сооружается канонерка и броненосец береговой обороны, добавляя головной боли строителям.

Верфь Галерный островок:

6) В сооружался эскадренный броненосец . Спущен на воду он был позже своих систершипов – 20 мая 1895 года. «» Франко-Русский завод в Петербурге за 1 961 000 рублей. Хотя первых двух кораблей были готовы уже в 1895 году, ходовые испытания откладывались, из-за задержек с установкой брони и вооружения. Большом деревянном эллинге «Севастополь» Машины для Севастополя изготавливал машины

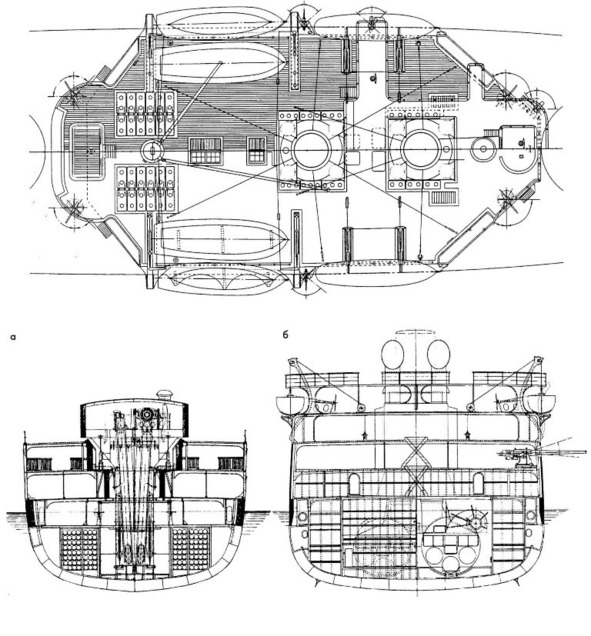

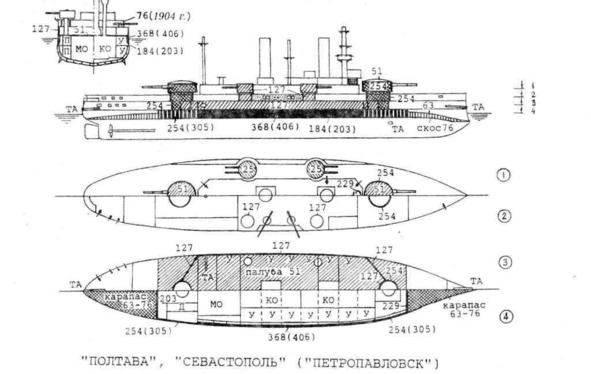

Главный броневой пояс «Севастополя» имел высоту 2,29 метра и общую длину 73,15 метра. Его нижняя кромка проходила на 1,39 метра ниже ватерлинии, а верхняя кромка соединялась с броневой палубой. Спереди и сзади главный пояс закрывался траверзами: в носовой части их толщина составляла 229 миллиметров (9-дюймов), а в кормовой – 203 миллиметра (8-дюймов), видимо признавалось, что корабли потенциального противника будут быстроходнее и в корабль будет больше попаданий с носовых румбов, нежели с кормовых.

В средней части главного пояса, между 32 и 80 шпангоутами, толщина броневых плит была различной: на – 406 миллиметров (16-дюймов), на и – 368 миллиметров (14 1/2 – дюйма). В районе барбетов башен главного калибра толщина брони также отличалась: 305 миллиметров (12-дюймов) на и 254 миллиметра (10-дюймов) на и . К нижней кромке толщина броневых плит по всей длине пояса уменьшалась в два раза. «Петропавловске» «Полтаве» «Севастополе» «Петропавловске» «Полтаве» «Севастополе»

Для изготовления броневых плит средней части пояса на броненосце использовалась стальная броня с добавками хрома или никеля, а на всредней части главного пояса состояла из плит закаленных по методу Гарвея. Частично броня была закуплена на Вифлеемском заводе в США у компании «Бетлехем айрон компани», а именно, было закуплено 550 тонн брони закаленной по методу Гарвея для «Севастополя» и 605 тонн стальной брони для «Петропавловска» по цене 485,55 руб. за тонну. «Петропавловск» «Севастополе»

Схема бронирования эскадренных броненосцев типа «Полтава»

При детальном рассмотрении понятной стала и выбор толщины главного пояса, где 16-дюймов стали с (Расчеты показали, что данная плита эквивалентна 546 мм (21 1/2 – дюйма) железа) эквивалентны 14 1/2 – дюйма брони Гарвея на . В остальных частях применялась тоже сталеникелевая броня, но производства Ижорского завода. Плиты крепились к корпусу броненосцев с помощью болтов через деревянную подшивку толщиной 254 миллиметра (10-дюймов). «Петропавловска» «Севастополе»

Следует учесть, что 14 1/2 – дюйма брони совсем не много, можно сказать, что это самый минимум который пробивало орудие компании Виккерс калибром 12-дюймов Mark VIII, пробивало лишь при стрельбе в упор, которые предполагались к установке на японские «Фудзи» и «Ясиму».

Выше главного пояса на «Севастополе» находился 127-миллиметровый (5-дюймовый) пояс, высотой 2,29 метра (7 1/2 – фута) и длиной около пятидесяти метров. Спереди и сзади он закрывался переборками, наклонёнными к диаметральной плоскости и доходящими до барбетов главного калибра. Эти переборки имели ту же толщину, что и пояс, образуя тем самым броневую систему каземата.

Горизонтальная броневая защита обеспечивалась броневой палубой, которая была плоской по всей длине главного броневого пояса и имела карапасную форму в оконечностях, где не было бортовой брони. Толщина палубы по верхней кромке главного пояса составляла 51 миллиметр (2-дюйма), а за его пределами – 63 миллиметра (2 1/2 – дюйма) в средней части с 76-миллиметровыми (3-дюймовыми) скосами, которые опускались ниже ватерлинии.

Боевая рубка имела вертикальное бронирование толщиной 229 миллиметров (9-дюймов). Башни главного калибра защищались броневыми плитами толщиной 254 миллиметра (10-дюймов), а бортовые башни среднего калибра – 127-миллиметровыми (5-дюймовыми) плитами. Сверху башни перекрывались броневыми крышами толщиной 51 мм (2-дюйма) и 25 миллиметров (1 дюйм) соответственно.

Для защиты поворотных платформ 305-миллиметровых (12-дюймовых) орудий вокруг башен главного калибра над верхней палубой выступали 254-миллиметровые (10-дюймовые) барбеты. Башни среднего калибра имели барбеты толщиной 127 миллиметров (5-дюймов). Все люки на жилой палубе закрывались броневыми крышками толщиной 63 миллиметра (2 1/2 – дюйма). По периметру вокруг люков имелись 51-миллиметровые (2-дюймовые) броневые комингсы.

7) На плаву достраивался и эскадренный броненосец . Корабль был оснащён двумя вертикальными паровыми машинами тройного расширения, общая проектная мощность которых составляла 10600 лошадиных сил. Однако, во время испытаний удалось достичь мощности в 11213 лошадиных сил. Машины для корабля были заказаны в Англии, на заводе «Хоторн Лесли», и обошлись казне в 1 миллион 130 тысяч 500 рублей. Пар для машин вырабатывали 14 цилиндрических котлов производства Франко-Русского завода. Дым отводился в две дымовые трубы: вторая труба имела эллиптическую форму, в неё выходили дымоходы шести котлов, а первая предназначалась для восьми котлов. «Петропавловск»

Машины вращали два четырёхлопастных винта диаметром 4,5 метра. Запас угля на корабле составлял 700 или 1050 тонн (в зависимости от загрузки), что должно было обеспечивать дальность плавания в 4500 миль при скорости 10 узлов. Однако, на практике дальность плавания при полном запасе угля составляла 3750 миль. По другим данным, полный запас угля составлял 1200 или 1500 тонн.

Верфь Балтийский завод:

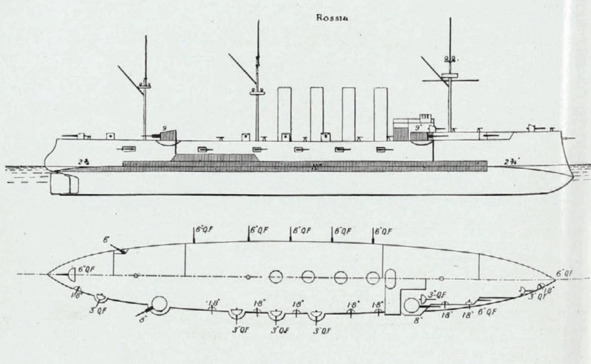

8) Строительство крейсера «Россия» происходило с некоторыми задержками, обусловленными проектными сложностями, а также необходимостью возведения крытого и перестройки судостроительной мастерской. Тем не менее, к моменту официальной закладки корабля 20 мая 1895 года на стапеле, за восемнадцать месяцев, уже было собрано более 1400 тонн металла, включая 31-тонный бронзовый форштевень. Закладка произошла в присутствии императора Николая II. Большого каменного эллинга

В августе был установлен двойной ахтерштевень с рулевой рамой, а осенью – кронштейны гребных валов. В это же время стальной корпус начали обшивать деревом и медью. В октябре начали прибывать заказанные во Франции водотрубные котлы Бельвиля. В это же время в мастерских завода завершалась сборка главных машин. В процессе строительства в проект корабля вносились изменения, и он всё больше отличался от своего предшественника «Рюрика».

Рисунок крейсера «Россия» были представлены на листе 68 в за 1903 год Военно-морском ежегоднике Брасси

Постройку вели в ускоренном режиме, однако, согласование вносимых изменений постоянно задерживалось. При этом требовалось обеспечить уход корабля в заграничное плавание уже в октябре 1896 года. От завода постоянно поступали требования ускорить строительство. Часть брони для крейсера, 73 плиты толщиной от 127-мм (5-дюймов) до 203 мм (8-дюймов), на заводе Карнеги. Так и строили корабль. Котлы французские, броня американская, много и нашего. заказали в США

9) Головной корабль, получивший 3 октября 1895 года имя в честь полулегендарного инока Троице-Сергиевой лавры, которого Сергий Радонежский отправил на Куликовскую битву, официально заложили 9 ноября 1895 года (наряд на строительство был выдан ещё 7 апреля) в завода в присутствии императора. Его строительством руководил корабельный инженер Владимир Христианович Оффенберг. «Пересвет» старом деревянном эллинге Балтийского

Постройка кораблей за рубежом

Бронепалубный крейсер лишь заложен 28 июня 1895 года в Гавре (Франция), как яхта великого князя Алексея Александровича, главы морского ведомства в то время. Наиболее близкую конструкцию имели строившиеся для французского флота бронепалубные крейсера типа «Декарт» (являвшиеся развитием типа «Фриан»). «Светлана»

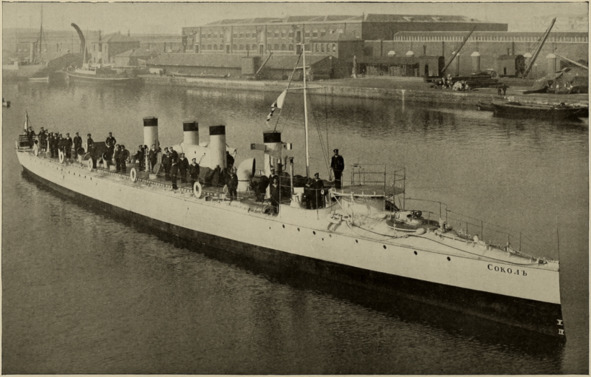

Контрминоносец типа «Сокол»

Контрминоносец типа «Сокол» был заложен в ноябре прошлого года, и был спущен на воду на верфи , Лондон 10 августа 1895 года по старому стилю, со всем уже установленным оборудованием. Это позволило кораблю начать предварительные ходовые испытания на следующий день, достигнув скорости 30,285 узла (56,1 км/ ч; 34,9 миль / ч), во время официальных испытаний скорость достигла 30,28 узла (56,1 км / ч; 34,8 миль / ч). Эти скорости привели к тому, что «Сокол» был признан самым быстрым военным кораблем в мире. Еще тридцать один эсминец аналогичной конструкции (еще двадцать шесть эсминцев «Сокол», также известных как эсминцы класса «Пуилки» и пять эсминцев класса «Тверди», отличающихся только установкой более крупных торпед) был построен на российских верфях с 1896 по 1908 год, хотя им не удалось сравниться по характеристикам с «Соколом». «Сокол» введен в эксплуатацию в октябре 1895 года и прибыл в российский порт Кронштадт позже в том же месяце. Yarrow’s Poplar

В 1895 году заказан для регулярных рейсов на Дальний Восток по пароход-крейсер . Двухвинтовый товаро-пассажирский быстроходный пароход-крейсер. Корпус стальной трехпалубный с двойным дном. Механизмы фирмы R. & W. Hawthorn, Leslie & Со. Имел три мачты и три дымовые трубы. Первый пароход Добровольного флота с . десятилетней программе усиления Добровольного флота «Херсон» котлами Бельвиля

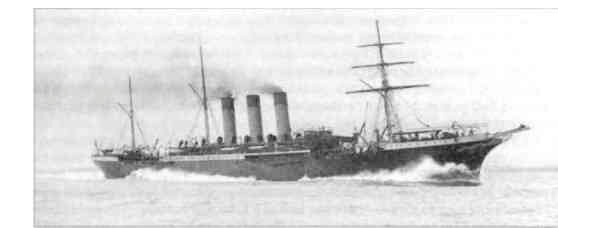

Фото парохода «Херсон»

Пополнился добровольный флот в 1895 году еще кораблями: «Хабаровск» – эксплуатировался в течение семи лет, после чего в апреле 1902 года его продали и затем зачислили в списки Балтийского флота как транспорт. Морскому ведомству

Пароходы и «Воронеж» были построены в 1895 году в Дамбартоне (Шотландия). Вместимость кораблей составляла 4500—5600 брт, водоизмещение – 9000—11000 т. Они имели , двухвальную установку, скорость – 13 узлов. Перевозили до сотни пассажиров в классных каютах и порядка 800 палубных. На короткие расстояния могли брать до 2500 пассажиров на палубу. Пароход «Воронеж» был предназначен для поставки материалов на строительство Транссиба. «Владимир» две современные паровые машины тройного расширения

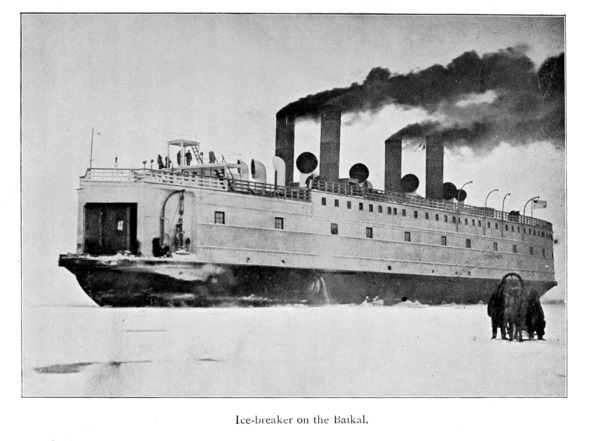

Ледокольный паром «Байкал».

Стоит добавить, что в то время, как японцы строили в Англии броненосцы и желали построить еще больше военных кораблей, то Российская империя строила на острове паром для Байкала. Дело обстояло так. В начале 1895 года по инициативе министра путей сообщения князя Хилкова было принято решение о строительстве паромной переправы через озеро Байкал в рамках Транссибирской магистрали. 30 декабря 1894 года был подписан контракт с английской фирмой на изготовление парома-ледокола, который должен был быть полностью готов к эксплуатации, включая все необходимые запасные части. Следовательно, русские инженеры тоже присутствовали на верфи в Эльзвике и могли тщательно изучить броненосец . «Армстронг, Уитворт и Ко» «Ясима»

«Тем временем строитель «» к 25 января подготовил восемь чертежей водоотливной системы, два чертежа приемных клапанов магистральной трубы и чертеж клинкета к забортным отливным трубам от турбин в 750 т/ч для своего корабля. 4 апреля В.П.Верховский препроводил на утверждение в МТК девять чертежей той же системы «Петропавловск». броненосца Полтава 1895 года броненосца

Корабли на испытаниях

В 1895 году испытания броненосца продолжились. На этот раз флагманским кораблём отряда, который возглавлял контр-адмирал Борис Карлович Де-Ливрон, бывший командир , стал броненосец береговой обороны . Помимо двух броненосцев, в испытаниях участвовал броненосный крейсер и два миноносца – и . «Наварин» «Наварина» «Адмирал Ушаков» «Рюрик» №119 №120

Эскадренный броненосец начал кампанию 12 сентября, через одиннадцать дней, была проведена заводская проба машин. В основном, в работе участвовали заводские рабочие. Давление пара удалось довести до 130 фунтов на квадратный дюйм. Машины развили по 90 оборотов в минуту, но, несмотря на плавную работу и отсутствие перегрева, броненосец смог развить (при проектировании ожидалось достижение 16-узловой скорости). «Наварин» чуть более 15 узлов скорости

На 29 сентября была достигнута скорость 16,3 узла при водоизмещении 10107 тонн. Перегрузка составляла 631,4 тонны, из которых 274 тонны приходилось на корпус, 308 тонн – на механизмы, 12 тонн – на броню, 30 тонн – на артиллерию и 7 тонн – на снабжение. шестичасовых испытаниях

10 ноября состоялись официальные испытания. В этот раз при мощности 9194 лошадиных сил (давление пара 135 фунтов, 94 оборота в минуту) была показана средняя скорость 15,85 узла и максимальная 16,14 узла.

После испытаний машин корабль ушёл в Ревель, где были проведены торпедные стрельбы. Затем вернулись в Кронштадт и 14 декабря окончили кампанию. Достройка броненосца продолжилась. В частности, была установлена броня боевой рубки.

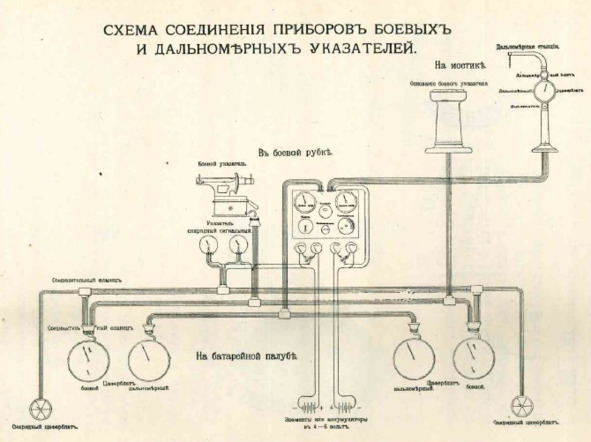

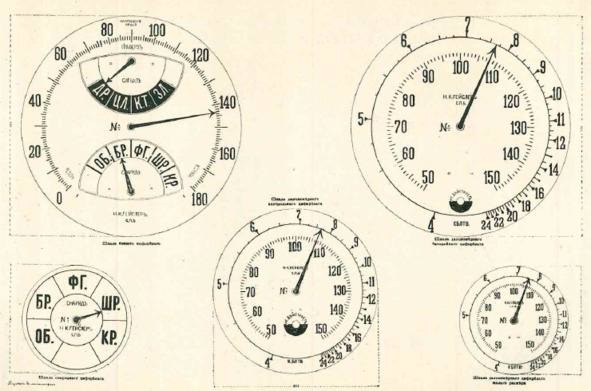

Система приборов управления огнем, петербургского завода Н. К. Гейслера образца 1893/1894 года, которая обеспечивала передачу данных между дальномерными постами, боевой рубкой, центральным постом, орудиями и погребами боезапаса. Эта система состояла из передающих и получающих устройств, связанных 47-жильным кабелем под постоянным напряжением 23В.

Новшеством для русского флота стала система управления артиллерией с помощью электрических указателей, спроектированная лейтенантом Степановым и изготовленных заводом Гейслера. На дальномерной станции находились два важных устройства: дальномерный ключ и контрольный дальномерный циферблат. Дальномерный ключ служил для передачи информации о расстоянии до цели в боевую рубку и к орудиям, а контрольный циферблат показывал ту же дистанцию, которую получали орудия.

Дальномерных станций было несколько, и обычно они располагались в разных местах корабля: в боевой рубке, на фор-марсе и кормовом мостике. В боевой рубке находились различные дальномерные циферблаты, которые принимали информацию от разных дальномеров. Также здесь был отдельный дальномерный ключ для передачи скорректированной дистанции к орудиям, а также размыкатели для переключения режима передачи расстояния комендорам – либо непосредственно от дальномеров, либо из рубки. Кроме того, в боевой рубке находились два боевых указателя (левого и правого борта), сигнальный указатель и снарядный указатель. Боевой указатель представлял собой алидаду на градуированном диске со зрительной трубой. При повороте этой трубы на цель выбранное направление передавалось на принимающие указатели у орудий. Таким образом, комендоры получали информацию о корабле, по которому следует вести огонь. Сигнальный указатель служил для передачи команд: . Снарядный указатель сообщал к орудиям и в погреба информацию о том, какими снарядами необходимо вести огонь (бронебойными, фугасными и так далее). «дробь», «атака», «короткая тревога»

Приборы системы Гейслера

Около орудий находились боевой циферблат и дальномерный циферблат. Боевой циферблат показывал направление на цель и команды стрельбы, а дальномерный циферблат – расстояние до цели и тип используемых снарядов. У входа в артиллерийские погреба размещались снарядные указатели для передачи информации о том, какие снаряды необходимо подавать в той или иной ситуации.

Модернизация имеющихся кораблей

В конце 1895 года была предпринята попытка, в Российском императорском флоте, залить новое вино в старые мехи, путем модернизации старых и неудачных кораблей, для того, что бы они могли противостоять на Балтийском море германским броненосцам. Так как, в виду, строительства Кильского канала появилась техническая возможность их быстрого перемещения из Немецкого моря, для более быстрого наращивания наступательных возможностей Кайзерлихмарине у побережья Прибалтики:

. . по указанию МТК разработал три варианта замены артиллерийского вооружения . Все три проекта включали в себя замену старых орудий главного калибра на более новые 305-мм, длиной ствола в 40 калибров, производство которых уже освоил Обуховский завод. В первом варианте замена башен и орудий вызывала увеличение веса на 70 тонн. Дополнительно, на грибовидном мостике, открыто устанавливались четыре 120-мм орудия и несколько малокалиберных пушек, вес которых с двухстами выстрелами на каждое орудие, равнялся еще 64 тонны, что в общей сложности давало перегрузку около 134 тонн. Она компенсировалась за счет уменьшения запаса угля у первого «броненосца-крейсера». Если бы данные меры были реализованы, то «Петр Великий» вполне бы мог поучаствовать в Русско-японской войне 1904—1905 годов, в качестве самого слабого русского броненосца, о боевой устойчивости которого можно было бы говорить весьма условно, но четыре 12-дм орудия с длинной ствола в 40 калибров лишними бы не были и в Порт-Артуре. 1) Корабельный инженер А Е Леонтьев «Петра Великого»