Полная версия

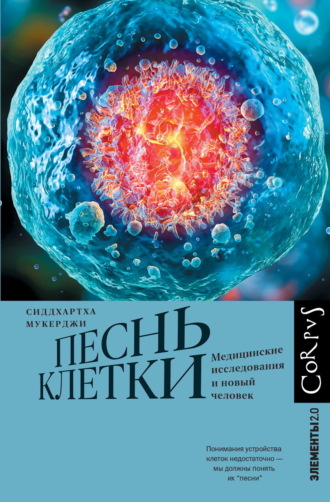

Песнь клетки. Медицинские исследования и новый человек

Исходная клетка. Невидимый мир

Истинное знание заключается в осознании незнания1.

Рудольф Вирхов, из письма отцу, 1830-е годыСначала давайте отдадим должное тихому голосу Рудольфа Вирхова2. Вирхов родился в Померании, в Пруссии (теперь эта территория поделена между Германией и Польшей) 13 октября 1821 года. Его отец Карл был фермером и местным казначеем. О его матери Йоханне Вирхов, урожденной Хессе, нам известно мало. Рудольф был прилежным и блестящим учеником – вдумчивым, внимательным, способным к языкам. Он выучил немецкий, французский, арабский и латынь и был отмечен за свои учебные работы.

В восемнадцать лет он написал дипломную работу “Жизнь, полная работы и трудов, – не груз, а благословение” и уже готовился стать священником. Он хотел быть пастором и проповедовать прихожанам. Но его угнетала слабость собственного голоса. Вера передается через воодушевление, а воодушевление порождается красноречием. Но что, если никто даже не услышит, как он вещает с кафедры? Медицина и наука казались более подходящими занятиями для застенчивого и прилежного юноши с тихим голосом. По окончании школы в 1839 году Вирхов получил военную стипендию и решил изучать медицину в Институте Фридриха Вильгельма в Берлине.

Медицинская среда, в которую вошел Вирхов в середине 1800-х годов, условно делилась на две составляющие: на анатомию и патологическую анатомию – одна сравнительно продвинутая, другая все еще неупорядоченная. Начиная с XVI столетия анатомы все точнее и точнее описывали форму и структуру человеческого тела. Самым известным среди всех анатомов был фламандский ученый и профессор Падуанского университета в Италии Андреас Везалий3. Он был сыном аптекаря и прибыл в Париж в 1533 году, чтобы учиться и заниматься хирургией. Хирургическая анатомия тогда находилась в состоянии полнейшего беспорядка. По этому предмету было лишь несколько учебников, и еще не существовало системного атласа строения человеческого тела. Большинство хирургов и их учеников в какой-то степени ориентировались на анатомические труды римского врача Галена, жившего между 129 и 216 годами. Труды Галена тысячелетней давности, основанные на анатомии животных, давно устарели и, честно говоря, во многом были просто ошибочными.

Цокольный этаж парижского госпиталя Отель-Дьё, в котором производили анатомирование разлагающихся человеческих трупов, был грязным, затхлым и плохо освещенным пространством, где под каталками бродили полудикие собаки, грызшие обрезки плоти, – “мясной рынок”, как Везалий называл одно из таких мест. Профессора сидели в “высоких креслах [и] кудахтали, как куры”4, писал он, а их помощники рубили и кромсали тела случайным образом и вытаскивали из них органы и фрагменты, как вату из набивных кукол.

“Доктора даже не пытались резать, – с горечью писал Везалий, – а их цирюльники, которым было вверено ремесло хирургии, были слишком плохо обучены, чтобы понимать записи профессоров анатомии… Они лишь вырезали то, что нужно было показать по инструкции врача, который никогда сам ничего не вырезал и просто руководил происходящим – и не без высокомерия. Все преподавалось неправильно, дни проходили в глупых диспутах. В этой суете зрителям представляли меньше фактов, чем мясник мог бы представить врачу у себя на мясном рынке”. И мрачно завершал: “Кроме восьми мышц живота, изуродованных и представленных в неправильном порядке, никто и никогда не показал мне ни одной мышцы и ни одной кости, не говоря уже о последовательности нервов, вен и артерий”.

Разочарованный и раздраженный Везалий решил самостоятельно построить карту человеческого тела. Он делал вылазки в склепы вблизи госпиталя, иногда по два раза за день, чтобы пополнить свою лабораторию новыми образцами. Могилы на Кладбище Невинных, часто вскрытые, где от тел оставались одни скелеты, предоставляли превосходные образцы для зарисовки костей.

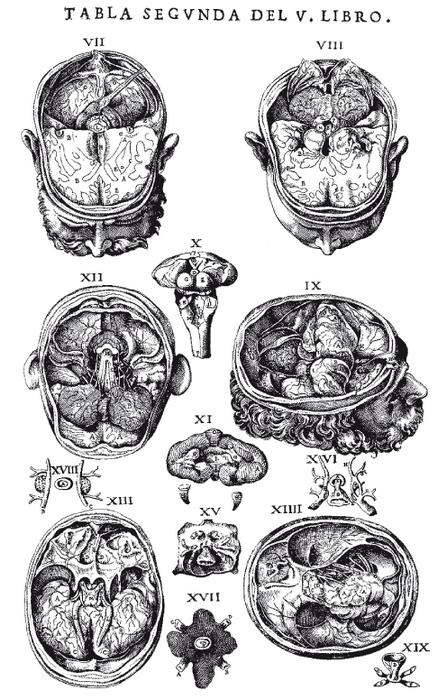

Литография из труда Везалия De Humani Corporis Fabrica (1543), демонстрирующая его метод создания последовательных срезов анатомических структур, позволяющих устанавливать связь между нижними и верхними слоями, как это делает современная компьютерная томография. Такие книги, как эта, проиллюстрированные Яном ван Калькаром, произвели настоящую революцию в изучении анатомии человека, однако аналогичных полных учебников по физиологии или патологической анатомии в 1830-е годы не существовало.

А прогуливаясь под трехъярусной парижской виселицей Монфокон, Везалий разглядывал казненных заключенных. Он тайком уносил тела недавно повешенных, чьи мышцы, внутренние органы и нервы оставались сравнительно нетронутыми – достаточно, чтобы вскрывать их слой за слоем и зарисовывать расположение органов.

Сложные рисунки, выполненные Везалием за последующее десятилетие, изменили представление об анатомии человека5. Иногда он проводил диссекцию мозга на срезы в горизонтальной плоскости, как срезают верхушку с дыни, и делал такие же изображения, какие получают теперь при помощи современной компьютерной аксиальной томографии. На других иллюстрациях он накладывал на мышцы кровеносные сосуды или открывал в мышцах “окошки”, чтобы было видно, что находится в более глубоких слоях.

Он зарисовывал человеческую брюшную полость в проекции снизу вверх, как тело Христа на полотне итальянского художника XV века Андреа Мантеньи “Мертвый Христос”, и делал срезы рисунка, как теперь это делает сканер для магнитно-резонансной томографии. Самые точные и тонкие рисунки анатомических структур человека он создал вместе с художником и литографом Яном ван Калькаром. В 1543 году он опубликовал свои работы по анатомии в виде семи томов, озаглавленных De Humani Corporis Fabrica (“О строении человеческого тела”)6. Слово fabrica (ткань) в названии было ключом к содержанию и назначению этого труда: человеческое тело рассматривалось как физическая материя, а не как тайна, оно состояло из физической материи, а не из духа. Отчасти это был учебник по медицине, содержащий около семи сотен иллюстраций, отчасти научный трактат с картами и диаграммами, заложивший основы для изучения анатомии человека на столетия вперед.

Так вышло, что этот труд был опубликован в том же году, в котором польский астроном Николай Коперник составил “анатомию небес” в своей монументальной книге De Revolutionibus Orbium Coelestium (“О вращении небесных сфер”), содержавшей карту гелиоцентрической Солнечной системы, на которой Земля находилась на орбите, а Солнце было твердо установлено в центральное положение7.

Везалий же поместил анатомию человека в центр медицины.

В то время как анатомия (изучение структурных элементов человеческого тела) развивалась быстро, патологическая анатомия (изучение человеческих болезней и их причин) все еще оставалась неструктурированной. Это был неопределенный, беспорядочный мир. По патологической анатомии не было таких книг, как по анатомии, и не существовало общей теории болезней – не было ни открытий, революций. На протяжении XVI и XVII веков большинство болезней объясняли миазмами – ядовитыми парами, исходящими из загрязненных стоков или зараженного воздуха. Миазмы якобы переносили частицы разлагающейся материи, называемые миазматами, которые каким-то образом проникали в тело и приводили к его распаду. (В слове “малярия” по сей день сохранились следы этой истории: оно состоит из итальянских слов mala и aria, что в сочетании означает “плохой воздух”.)

По этой причине первые реформы в здравоохранении, направленные на предотвращение заболеваний и лечение больных, касались общественной санитарии и гигиены. Для утилизации отходов жизнедеятельности рыли сточные канавы, а в домах и на производствах открывали вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить накопление зараженных миазмов. Казалось, эта теория подкреплялась неоспоримой логикой. Многие города, переживавшие быструю индустриализацию и не справлявшиеся с размещением рабочих и их семей, представляли собой зловонные скопления смога и нечистот, и болезни очевидно выбирали наиболее смрадные и перенаселенные районы. Периодические волны холеры и тифа выискивали самые бедные районы Лондона и его окрестностей, такие как Ист-Энд (теперь там блестят витрины магазинов и ресторанов и продаются высококачественные льняные фартуки и бутылки дорогого джина). С бешеной скоростью распространялись сифилис и туберкулез. Рождение ребенка было опасным и жутковатым делом, поскольку с большой вероятностью могло закончиться не рождением, а смертью либо плода, либо матери, либо обоих. В более благополучных частях города, где воздух был чище, а нечистоты утилизировались несколько эффективнее, люди были здоровее, но беднота, жившая в зараженных миазмами районах, неизбежно постоянно болела. Если чистота была залогом здоровья, следовательно, болезни разумно было считать результатом грязи или заражения.

Но несмотря на то, что представление о заразных парах и миазмах, казалось бы, содержало в себе некое зерно истины (и давало людям прекрасное основание для дальнейшего отделения богатых районов города от бедных), на пути к пониманию патологической анатомии оставались странные загадки. К примеру, почему женщины, рожавшие в родильном доме в одном районе Вены в Австрии, вскоре умирали примерно в три раза чаще, чем те, которые рожали в соседнем родильном доме?8 В чем заключалась причина бесплодия? Почему совершенно здоровый молодой человек внезапно заболевал и его суставы сковывала чудовищная боль?

На протяжении XVIII и XIX веков врачи и ученые настойчиво искали системные причины человеческих болезней. Но самыми успешными результатами их трудов оказались лишь несколько несущественных дополнений к прежним объяснениям, основанным на макроскопической анатомии: любая болезнь представляет собой нарушение функции конкретного органа. Печень. Желудок. Селезенка. Был ли какой-то более глубокий организационный принцип, связывающий эти органы с непонятными и таинственными нарушениями их функции? Стоило ли вообще рассуждать о патологии человека в систематическом плане? Возможно, ответ нельзя было найти в анатомии видимых структур, а только на микроскопическом уровне. На самом деле в XVIII веке химики уже начали понимать, что свойства вещества (взрывоопасность водорода и текучесть воды) являются эмерджентными свойствами невидимых частиц, молекул, а также составляющих их атомов. Могла ли биология оказаться устроенной схожим образом?

Рудольфу Вирхову едва исполнилось восемнадцать, когда он поступил в медицинский Институт Фридриха Вильгельма в Берлине9. Институт был создан с целью обучения военных медиков для прусской армии, и там царила соответствующая военная этика: предполагалось, что студенты в дневное время должны проводить по шестьдесят часов в неделю на занятиях, а материал запоминать по ночам. (В военной медицинской школе Pepiniere старшие военные врачи часто проводили неожиданные проверки посещаемости10. Если выяснялось, что кого-то из учащихся нет на занятиях, наказывали весь класс.) “Так происходит каждый день без остановки с шести утра до одиннадцати вечера, кроме воскресенья, – мрачно писал Вирхов отцу, – <… > и к вечеру устаешь так, что уже мечтаешь о жесткой постели, с которой, проспав почти в летаргическом сне, встаешь утром почти таким же усталым, как накануне”11. Учащимся выдавали дневную порцию мяса, картошки и водянистого супа, а жили они в маленьких изолированных комнатках. В камерах.

Вирхов зазубривал материал. Анатомию преподавали вполне разумно: макроскопическая карта тела слегка уточнилась со времен Везалия усилиями многих поколений вивисекторов в результате тысяч вскрытий. Но в патологической анатомии и физиологии того времени не было основополагающей логики. Почему органы работают, что они делают и почему теряют свою функцию – на этот счет существовали лишь спекулятивные рассуждения, натянутые, как по военному приказу, от гипотезы до факта. Патологоанатомы уже давно разделились на разные школы мысли в отношении происхождения болезней. Сторонники гипотезы миазмов полагали, что болезни возникают от загрязненных испарений, последователи галенизма верили, что болезнь – это патологическое нарушение равновесия между четырьмя жидкими и полужидкими средами тела, называемыми “туморами”, а сторонники “психиатрической теории” доказывали, что болезнь – это проявление расстройства разума. К тому времени, когда Вирхов занялся медициной, большинство из этих теорий находились в плачевном состоянии или уже умерли.

В 1843 году Вирхов получил медицинскую степень и начал работать в берлинском госпитале Шарите, где сотрудничал с Робертом Фрорипом – патологоанатомом, микроскопистом и куратором коллекции патологических образцов госпиталя. Освободившись от интеллектуального рабства предыдущего института, Вирхов принялся искать систематический путь к пониманию человеческой физиологии и патологии. Он погрузился в изучение истории патологической анатомии. “Существует острая и всепоглощающая необходимость понять [микроскопическую патологию] 12”, – писал он. Однако эта дисциплина, по его ощущениям, “свернула куда-то не туда”. Возможно, микроскописты были правы и систематический ответ нельзя было найти в видимом мире. Что, если сердечная недостаточность или цирроз печени являются лишь эпифеноменами – эмерджентными проявлениями более глубокой дисфункции, невидимой невооруженным глазом?

Анализируя прошлое, Вирхов осознал, что ученые раньше уже рассматривали этот невидимый мир. В конце XVII столетия исследователи обнаружили, что ткани животных и растений построены из единообразных живых структур, названных клетками. Могут ли эти самые клетки находиться в центре физиологии и патологии? Если это так, откуда они берутся и что делают?

“Истинное знание заключается в осознании незнания”, – написал он в письме отцу в 1830-е годы, еще в бытность студентом медицинского факультета. “Как сильно и болезненно я ощущаю пробелы в моих знаниях. Именно по этой причине я не остановился пока ни на одном направлении науки… Для меня еще много неопределенного и нерешенного”. Но в медицине Вирхов нашел опору, и боль в его душе как будто утихла. “Я сам себе руководитель”, – писал он с вновь обретенной уверенностью в 1847 году13. Если клеточной патологии не существовало, он должен был создать это направление с нуля. Возмужав как врач и обретя знания по истории медицины, он мог наконец остановиться и начать заполнять пробелы.

Видимая клетка. “Вымышленные истории о маленьких животных”

В сумме частей есть только части.Мир нужно измерять глазом.Уоллес Стивенс“Мир нужно измерять глазом”.

Современная генетика родилась из сельскохозяйственной практики: моравский монах Грегор Мендель обнаружил гены, занимаясь перекрестным опылением растений гороха с помощью кисточки в монастырском саду в городе Брно1. Русский генетик Николай Вавилов вдохновлялся селекцией зерновых культур2. И даже английский натуралист Чарльз Дарвин обратил внимание на невероятные изменения форм животных в результате работы селекционеров3. Развитию клеточной биологии тоже способствовала простая практическая технология. Интеллектуальная наука родилась из примитивного ремесла.

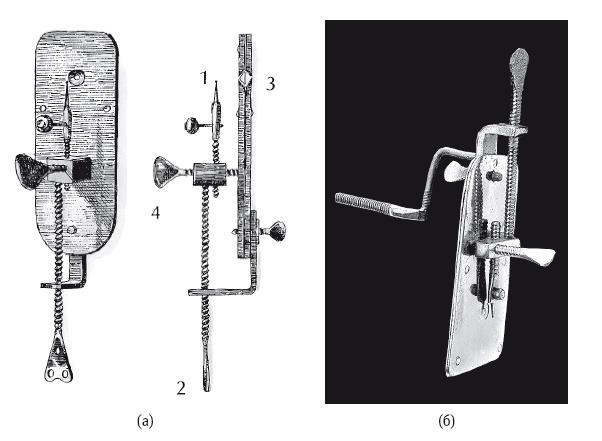

В случае клеточной биологии это было просто искусство наблюдения: ученые измеряли, наблюдали и анализировали мир глазом. В начале XVII века голландские мастера по изготовлению очков отец и сын Ганс и Захарий Янсен поместили два увеличительных стекла в верхнюю и нижнюю часть полой трубки и обнаружили, что могут видеть мир, невидимый невооруженным глазом4.[11] Такие микроскопы с двумя линзами стали называть “сложными”, а микроскопы с единственной линзой – “простыми”, но появление обоих типов микроскопов стало возможным благодаря древнейшему опыту стеклодувного ремесла, развивавшегося со времен арабского и греческого мира до эпохи итальянских и голландских стеклодувов. Во II веке до нашей эры Аристофан описывал “горящие шары”: стеклянные сферы для фокусировки и направления луча света, которые продавали на рынках в качестве безделушек. Если внимательно посмотреть через “горящий шар”, в нем можно увидеть увеличение миниатюрной вселенной. Увеличьте его до линзы размером с глаз, и получится первый прототип монокля – вероятно, этот фокус в XII веке изобрел итальянский оптик Амати. Приделайте ручку – и получите увеличительное стекло.

Главное достижение Янсенов заключалось в том, что они соединили мастерство стеклодувов с инженерным решением, позволявшим двигать стекла на неподвижной подставке. Установив один или два куска идеально прозрачного стекла в форме линзы на металлической пластинке или трубке с помощью винтов и зажимов, позволяющих передвигать стекла, исследователи нашли путь в невидимый миниатюрный мир – в неизвестную ранее огромную вселенную, противоположную макроскопическому космосу, видимому с помощью телескопа.

Один нелюдимый голландский торговец самостоятельно научился разглядывать этот невидимый мир. В 1670-е годы торговцу тканями из Делфта Антони ван Левенгуку понадобился инструмент для изучения качества и целостности нитей. В XVII веке Голландия была активным центром торговли тканями5: шелк, бархат, шерсть, лен и хлопок прибывали крупными рулонами и свертками из портов и колоний, а из Голландии расходились по всей континентальной Европе. Опираясь на работу Янсенов, Левенгук сконструировал простой микроскоп с единственной линзой, укрепленной на толстой латунной пластинке, и с тоненькой платформой для размещения образца. Поначалу он использовал инструмент, чтобы оценивать качество тканей. Но вскоре интерес к возможностям созданного им же инструмента полностью его захватил: он стал направлять линзы на любые предметы, которые попадались ему под руку.

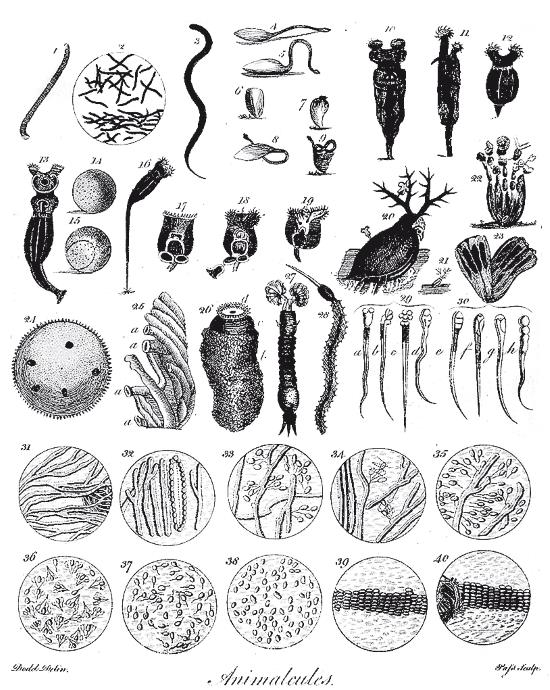

Двадцать шестого мая 1675 года Делфт накрыла сильнейшая буря. Левенгук, которому в то время было сорок два года, набрал воды, протекавшей через крышу дома, оставил ее постоять сутки, а потом поместил каплю под стекло одного из микроскопов и поднес к свету6. И тут же пришел в безумный восторг. Насколько ему было известно, еще никто прежде не видел ничего подобного. В воде кишели десятки крохотных организмов – “анималькулей”, как он их назвал. Люди, смотревшие в телескопы, видели макроскопический мир – голубую Луну, газовую Венеру, кольца Сатурна, красноватый Марс. Но никто не рассказывал о чудесном живом космосе в капле дождевой воды. “Это было самое чудесное из всех чудес, которые я обнаружил в природе, – писал он в 1676 году[12]. – Никогда мои глаза не испытывали большего удовольствия, чем при виде этого спектакля тысяч живых существ в капле воды”7.

(а) Схема одного из первых микроскопов Левенгука: 1) предметная игла, 2) основной винт, з) линза, 4) рукоятка для фокусировки.

(б) Один из микроскопов Левенгука, установленный на латунной пластине.

Левенгук хотел увидеть больше, найти более точные инструменты для наблюдения за этой завораживающей новой вселенной живых существ. Он заказал шарики разных размеров из венецианского стекла самого высокого качества и принялся тщательно шлифовать и полировать их, придавая им идеальную двояковыпуклую форму. (Как мы теперь знаем, некоторые линзы он изготавливал, растягивая стеклянную палочку над открытым огнем до состояния тонкой нити и отламывая кончик, в результате чего на конце возникал “пузырек”, превращавшийся в глобулу в форме линзы.) Он устанавливал эти линзы на тонких металлических пластинках из латуни, серебра или золота, снабженных сложной системой миниатюрных зажимов и винтов, позволявших двигать элементы инструмента вверх и вниз и добиваться идеальной фокусировки. Он изготовил около пяти сотен таких микроскопов, и каждый из них – чудо тончайшего ремесла.

А были ли подобные существа в другой воде? Левенгук упросил человека, ездившего к морю, привезти ему океанской воды “в чистой стеклянной бутыли”. И вновь обнаружил плавающих в воде крохотных одноклеточных существ “с телами мышиного цвета и более светлым овальным окончанием”8. Наконец в 1676 году он записал свои наблюдения и отослал записи в самое именитое научное общество своей эпохи.

“В 1675 году – писал он в письме Лондонскому королевскому обществу, – я обнаружил живых существ в дождевой воде, которая простояла несколько дней в новом глиняном горшке… Когда эти анималькули, или живые атомы, двигались, они выставляли вперед два усика и беспрерывно себя подталкивали… Остальное тело было округлым, слегка заостренным к концу, где у них был хвост, примерно в четыре раза длиннее тела”9.

Когда я закончил писать этот параграф, мною овладело такое же непреодолимое желание – я тоже захотел посмотреть на это. Находясь в состоянии полной неопределенности посреди пандемии, я решил соорудить собственный микроскоп – или хотя бы наиболее близкий аналог. Я заказал металлическую пластинку и поворачивающийся зажим, просверлил дырку и установил пластинку с самой лучшей тонкой линзой, которую смог купить. Это напоминало современный микроскоп не больше, чем телега с волами напоминает космический корабль. Я выбросил не один десяток прототипов, прежде чем получил один рабочий. Однажды в солнечный день я поместил капельку дождевой воды из лужи на предметную иглу и вынес инструмент на свет.

Ничего. Я видел лишь смутные очертания, как будто тени из призрачного мира. Размытое пятно. Я был разочарован и стал тихонько настраивать фокусировку, как это сделал бы Левенгук. В предвкушении предстоящего зрелища я ощущал каждый поворот винта собственным нутром, как будто такой же винт проворачивался где-то у меня в позвоночнике. И вдруг я увидел. Капля стала видна отчетливо – а в ней целый мир. Под линзой промелькнуло амебообразное существо. Потом другое. Некоторых я не узнавал. Какой-то спиралевидный организм. И округлый подвижный сгусток с ободком из самых прекрасных и нежных ресничек, которые я когда-либо видел. Я не мог оторваться. Это были клетки.

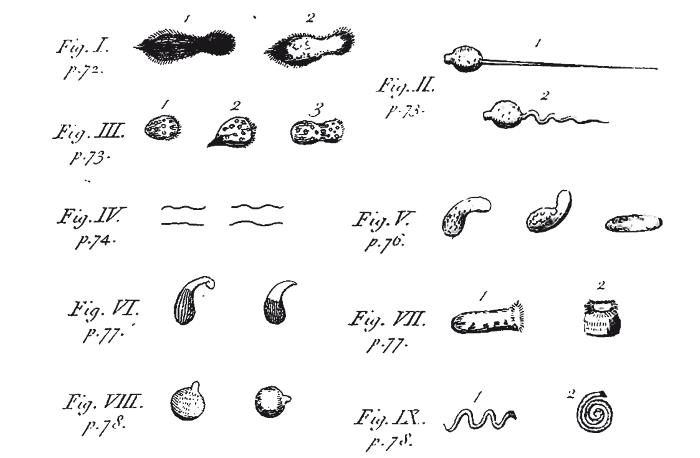

В 1677 году Левенгук рассмотрел человеческие сперматозоиды, “генитальных анималькулей”, из собственной спермы, а также из образца спермы мужчины с гонореей10. Он нашел их “движущимися, как змея или угорь движется в воде”11. Однако, несмотря на свой энтузиазм и продуктивность, торговец тканями не горел желанием демонстрировать свои инструменты любопытствующей публике или ученым. И эта подозрительность была взаимной: ученые относились к нему с таким же недоверием. Секретарь Королевского общества Генри Ольденбург уговаривал Левенгука “ознакомить [ученых] с его методом, чтобы другие могли подтвердить подобные наблюдения”12, а также предоставить рисунки и подтверждающие данные в дополнение примерно к двум сотням писем, которые Левенгук направил в Королевское общество, поскольку лишь около половины из них содержали доказательства или описывали научный метод, который можно было бы опубликовать. Но Левенгук давал лишь туманные описания своих инструментов и своего метода. Как писал историк науки Стивен Шейпин, Левенгук “не был ни философом, ни медиком, ни джентльменом13. Он не учился в университете, не знал латыни, французского или английского… Его заявления [о существовании в воде большого количества микроскопических организмов] вписывались в стандартные схемы с большой натяжкой, и его личность также не помогала придать весу его заявлениям”.

Некоторые виды “анималькулей”, обнаруженных Левенгуком с помощью простого микроскопа. Заметим, что Fig. II в нижней части рисунка может быть изображением либо человеческого сперматозоида, либо жгутиковой бактерии.

Казалось, ему нравилось иногда представляться скрытным и осторожным любителем – простым торговцем тканями, просившим приятеля принести морской воды в стеклянной бутылке. Единственный способ поверить этому торговцу тканями, который превратился в микроскописта и перевернул биологию с ног на голову, открыв новый мир микроскопических существ, заключался в том, чтобы довериться показаниям восьми не слишком респектабельных жителей Делфта, которых он собрал. Те клялись, что с помощью его инструментов действительно видели “плавающих животных”. В результате такого принципа “свидетельских показаний” страдала научная репутация Левенгука14. Подозрительный и раздосадованный Левенгук еще глубже зарывался в свой миниатюрный мир, видимый, казалось, только ему одному. “Моя работа, которой я занят уже долгое время, – возмущенно писал он в 1716 году, – была предпринята не для того, чтобы завоевать похвалу, которой я теперь наслаждаюсь, но главным образом из-за острой жажды знаний, которая присуща мне больше, чем многим другим людям”15.

Как будто его собственный микроскоп поглотил его и уменьшил в размере. Вскоре он сам стал почти что невидимым, маленьким, забытым.