Полная версия

По закону Парето. Психологические методики устранения жизненных проблем

Избегание или, по-научному, эскапизм – уход от травмирующих ситуаций. Не думать о мужиках, не обращать внимания на гуляющие пары, наложить табу на разговоры про отношения… Такая уловка часто помогает не испытывать болезненных ощущений, но не решает проблему, а в дальнейшем с большой вероятностью может привести к другим проблемам. Часто еще более серьезным, кстати.

Агрессия – самая распространенная реакция с богатейшей гаммой интенсивности (от легкого раздражения до благородной ярости) и направлений. Может быть направлена на цель («женихи, блин… козлы позорные»), на себя («дура я, романтическая»), на посторонних («опять Манька со своим хахалем в подсобке милуется… шалава»), на то, что мешает достичь желаемого («мне б до столицы добраться, где принцев немеряно, да денег нет») и т. п. И иногда она используется, как способ снижения внутреннего напряжения: в арсенале психологов есть методы, которые провоцируют клиента на высвобождение агрессии в безопасной форме.

Репрессия (подавление) – это подавление своих желаний и вытеснение их в область подсознания. С терапевтической точки зрения в этом нет ничего хорошего, но в социуме человек должен подавлять или хотя бы сдерживать некоторые импульсы, особенно агрессивные и сексуальные…

Регрессия (не путать с «методом регрессий» – исследования прошлых воплощений) – использование во время стрессовой ситуации детских моделей поведения. Главная модель, как вы понимаете, сучить ручками и ножками и истошно вопить. Это не только помогает пережить саму стрессовую ситуацию, но и на будущее позволяет снять с себя всю ответственность за решение проблем. Ведь какую ответственность за свои поступки может нести ребенок-грудничок? Правильно, никакую! Вот многие и в 60 лет в такой именно позиции и находятся.

Рационализация – попытка оправдать или объяснить свое поведение. А также помогает снять с себя ответственность за данное поведение и переложить ее на других людей, обстоятельства и т. д. При этом, как вы понимаете, оправданное поведение не меняется и, как следствие, проблема не решается.

Сублимация – переключение активности с одного вида деятельности, где человек потерпел неудачу, на другой – туда, где есть вероятность достижения успеха, даже мнимого. Очень часто проблемы, не решаемые в реальности, могут решаться в фантазиях, мечтах, компьютерных играх! Иногда сублимация способствует творчеству, но обычно приводит к растрате энергии и уводит от личностного роста.

Проекция – перенос собственных неосознанных мотивов поведения на других людей. Например, агрессивный человек, уложив поленом пятерых смиренных соседей-баптистов, потом будет доказывать окружающим, что это они на него напали.

Аутизм – отгораживание от общения и активной жизни. Это отказ смотреть, как обстоят дела в реальной жизни, и что-то предпринимать. И для этого не обязательно быть аутистом от рождения…

Итак, рассмотрев восемь наиболее распространенных естественных механизмов самопомощи при возникновении «психологической проблемы», мы убеждаемся, что это немного не то, что нам требуется, и стоит найти нечто более эффективное. И тут мы плавно переходим к последнему понятию – «эффективность».

В переводе с латыни «efficientia» обозначает «следствие, результат каких-либо действий».

А «эффективная жизнь» будет успешной, приносящей отдачу от вложенных сил и (или) средств. Синонимом понятия «эффективной жизни» может быть жизнь, которая: приводит к нужным результатам, дает наибольший уровень достижений, является производительной, продуктивной, плодотворной, действенной, успешной, полезной, выгодной, практичной и даже рентабельной.

В любом случае, эффективность подразумевает, что, вложив куда-то минимум, мы можем получить максимум возможного (или около того, возможно, пресловутые 80 % Парето). Сама же по себе эффективность является именно показателем степени достижения этого идеала – максимума. И что такое эффективная жизнь с позиции обывателя, а не доктора философии? Скорее всего, жизнь, дающая ощущение счастья, то есть, счастливая.

И для нас, живущих в обществе потребления, психологическая проблема (помните, «невозможность получить, удовлетворить, реализовать ту или иную потребность, сильное стремление или влечение»?) становится главным препятствием к счастью.

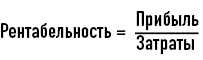

И если счастье непросто выразить в каких-то единицах, то эффективность вполне можно. Например, оценка эффективности любого бизнеса – это его рентабельность – соотношение прибыли к затратам:

Прибыль для нас – все, что прибывает (и не обязательно, выраженное в денежном эквиваленте), все, что нам во благо.

Затраты – все, что тратится, убывает, уходит от нас: время, деньги, люди, чувства, то есть, усилия, затраченные (приложенные) на получение прибыли.

Что получится, если полностью вложился – полностью получил? 100 % поделить на 100 % = 1. А если по-Паретовски, 80 на 20? В четыре раза больше!

Значит, что в бизнесе, что просто «по жизни», очень даже неплохо применять принцип Парето, знающего, «как получить 80 % результата (прибыли) при затраченных 20 % усилий».

Вот и дошли до сути: знаем принцип, то есть, имеем эффективный инструмент. Надо бы теперь научиться применять его по назначению. Так чего же мы хотим от жизни? Слово «счастье» уже прозвучало.

Что такое «счастье»? Суть словаВот сейчас мелькнуло слово «счастье», и у каждого возник свой собственный образ. И возможно, ваш образ слегка отличается от академического определения – «состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и радости».

Интересно, что сегодня первоначальное значение слова «счастье» филологами реконструируется как «хорошая часть (доля, удел)», то есть, «быть с частью чего-то целого». В.И. Даль трактовал его как «со-частье», то есть, «доля, пай, часть и участь, судьба». И Даль в первую очередь определял счастье именно как «случайность, желанную неожиданность, удачу, успех… не по расчету». То есть, как «благоприятное стечение обстоятельств, произошедшее не в результате расчета и усилий человека, а по случайности».

И уже потом Владимир Иванович приводит дополнительные значения – «благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь без горя, смут, тревоги», которые более близки к современному значению счастья. Таким образом, «участь, доля, судьба» в наши дни как бы отошли на периферию, а само счастье стало нести более позитивный, не зависящий от воли случая, смысл. Более того, ответственность за обретение этого счастья сегодня как-то большим образом возложена на самого человека. Мы – кузнецы своего счастья… Тогда надо рассмотреть, что же именно нам предстоит выковать.

Момент первый. Если человек – всего лишь со-часть, то что же тогда это Целое, Единое?

Целым может быть: супружеская пара, семья, общество или коллектив (племя, род, народ, государство, артель, корпорация, банда, партия и т. п.), Мир и …сам человек, но, скажем, человек «цельный». А человек при этом Целом может быть какой-то частью, большей или меньшей: супругом, ребенком-родителем, коллегой, членом партии, гражданином…

Момент второй. В каких случаях у человека нет со-частья, то есть отсутствует ощущение, что он является хорошей (нужной, полезной, гармоничной) частью кого-то или чего-то Целого?

В принципе, тут возможно всего два варианта: либо для достижения этой гармонии ему чего-то не хватает, либо что-то ему мешает. И тогда задача «стать счастливым» – это, по сути, задача найти что-то (избавиться от чего-то), что позволит ему обрести гармонию с чем-то из вышеперечисленного, то есть, стать частью. Так что задача вырисовывается следующая:

– увидеть, определить, найти ЭТО;

– привнести ЭТО в свою жизнь, если оно необходимо, или избавиться от него, если оно мешает.

Данная задача не снимается и в том случае, если у человека также отсутствует само желание быть частью чего-то. Например, он тяготится своим причастием к тому Целому, куда «насильно включен»: браку, Роду, работе, структуре. Тут просто надо смотреть, что именно его тяготит – все то же загадочное ЭТО.

К примеру, для молодого человека «быть счастливым» – это иметь семью: любимую и любящую его женщину, разделяющую его виденье счастья и семейные ценности, и двух детей, желательно сына и дочь.

Но молодой человек несчастен: у него может вообще не быть семьи, может не быть детей, жена может не хотеть иметь даже одного ребенка, у них по медицинским показателям не может быть детей и т. п. Вариантов «не быть счастливым», как видите, очень много.

И на каждый вариант «несчастья» также может быть очень много вариантов всевозможных причин. Допустим, если молодому человеку просто «не попадаются» желанные девушки, в чем причина «ЭТОГО»?

Варианты ЭТОГО с плюсом (недостающего ресурса).

Уверенность в себе. Доверие к женщинам. Доверие к Миру вообще. Доверие к себе. Самоценность. Обеспеченность. Ответственность.

Варианты ЭТОГО с минусом (наличие мешающего).

Страх перед знакомствами, людьми вообще. Страх перед женщинами. Страх брать ответственность за семью, за детей. Страх не справиться. Страх потерять свободу. Страх оказаться предателем по отношению к своей одинокой маме (вина перед ней).

Как видите, очень часто ЭТО с плюсом – обратная сторона ЭТОГО с минусом. То есть, Уверенность – это отсутствие страха перед какими-то жизненными ситуациями, переменами, испытаниями. Но отсутствие внутреннего убеждения «Я – никчемный, слабый» можно расценивать как наличие той же Уверенности.

Итак, ЭТО находится во внутреннем мире человека, то есть, в психике. И возникает вполне закономерный вопрос: «Но она же (психика) на 80 % – сплошное бессознательное! Сами же говорили! И каким образом это «ЭТО» нам в своем кромешном бессознательном искать?». Вот мы и будем рассматривать различные способы и методики работы со своим темным бессознательным для того, чтобы сначала высветить его, а потом прийти к нему уверенными шагами как можно скорей.

Итак, разобравшись с сутью понятия «быть счастливыми», мы определили цель, правда, весьма общую – стать счастливым для себя. Теперь надо как-то конкретизировать общую цель – сделать ее более видимой, ощутимой, предметной. А потом этой уже реальной цели каким-то способом достичь. Естественно, что способ достижения при этом будет выбираться под задачу, из конкретной ситуации.

Простой житейский опыт показывает, что каждый человек на Земле трактует свое счастье по-своему. Не будем брать австралийского охотника-бушмена, мексиканского фермера, рурского инженера-металлурга – понятно, что их трактовки собственного счастья будут очень-очень различными. Перейдем к гражданам Российской Федерации, для которых книга и писалась. Но и тут, сколько человек – столько и мнений.

Я предложу вам результаты очень интересной работы по поиску «российского счастья», которые были проведены Инной Аршавировной Джидарьян, старшим научным сотрудником Института психологии РАН, и опубликованы[1]. Я позволил себе вычленить приводимые Инной Аршавировной семь элементов «российского счастья».

«Анализ результатов исследования показывает, что в системе представлений о счастье человека русской ментальности абсолютный приоритет занимают ценности:

• «…любить и быть любимым»,

• «…семейное благополучие, когда есть взаимопонимание и теплые отношения родных и близких»,

• «…умение радоваться жизни и тому, что имеешь».

К этим трем наиболее значимым ценностям счастья непосредственно примыкают четыре:

• «Сознание полноценности своего существования».

• «Быть кому-то нужным и помогать другим».

• «Возможность самореализации и самосовершенствования, развитие всех своих способностей».

• «Видеть смысл жизни и следовать ему».

«Именно эти семь ценностных ориентаций личности образуют, по данным нашего исследования, “ядро” или высший иерархический уровень в содержательной структуре счастья и несут ее основную ценностно-смысловую нагрузку»[2].

Итак, общероссийский пример формулировки личного счастья есть. Осталось найти для каждого его собственные, индивидуальные, неповторимые «семейное благополучие… самореализации… способности… смысл жизни». И для поиска воспользуемся уже не общими рассуждениями, а конкретными методиками: коучингом и самокоучингом, и их инструментами.

Только 20 % коучей оказывают эффективную помощь, 80 % – практически бесполезны.

Особенностью коучинга является утверждение, что все ответы на наши вопросы, все решения стоящих перед нами задач и все возможности для этого уже имеются в каждом из нас. И клиенту нужны лишь определенные условия для того, чтобы найти внутри себя все ответы, решения и возможности. После того как они будут найдены и осознаны, их уже вполне можно реализовать. Именно такие «определенные условия» и создает специалист-коуч при работе с клиентом. То есть, коуч не обучает тому, как правильно что-то делать, не дает каких-то советов, как правильно разрешить ситуацию, не ведет за собой. Он просто «создает условия».

Формат работы, или протокол, в коучинге предполагает, что коуч внимательно слушает клиента и задает ему определенным образом сформулированные вопросы. Цель таких вопросов – направить внимание клиента, на осознание текущей ситуации, взглянуть на нее с абсолютно другого ракурса, сфокусировать внимание на каком-то пропущенном или незамеченном аспекте и т. п. Только вопросы и никаких советов, рекомендаций, пожеланий… Зачем? Ведь каждый и так неосознанно все о себе знает, только вот, по каким-то причинам, не выносит это знание наружу – в осознание.

Видите, как все просто: отвечай на вопросы и вытаскивай ответы из самого себя – и будет тебе счастье. И если набрать таких вопросов заранее, да побольше, то, вроде как, и коуч не нужен. Правильно, и такая методика есть и называется самокоучинг – сам себе коуч. Вот именно такой методикой мы и будем заниматься. В принципе, можно «не горбатиться», а обратиться к специалисту, пусть поработает за вас. Например, к Радиславу Гандапасу, сертифицированному коучу с мировым рейтингом. Но даже работа с настоящим Мастером своего дела не изменит принципа Парето:

Итог любого вашего изменения – 80 % собственной работы и только 20 % – помощи специалиста (мастера, наставника, психолога, коуча, ментора, гуру, духовного учителя).

Так что освоим основы самокоучинга и будем самостоятельно искать внутреннее ЭТО с применением научных достижений. Начнем с самого грандиозного изобретения коучинга – изобретения… колеса. И в этом нет ничего необычного: ведь именно с изобретением колеса так быстро стала меняться наша история.

Глава 2

Колесо Баланса как главный инструмент изменения жизни и выхода на главную психологическую проблему

Как мы воспринимаем нашу жизнь? Например, когда нас спрашивают: «Как жизнь? Как дела?», мы отвечаем: «Нормально/классно/не очень…», то есть, сначала определяем понятие «жизнь» как что-то большое, целое, всеобъемлющее. Потом мы уже можем выделить какой-то элемент или фрагмент этого целого, и добавить, к примеру: «Повышение получил на службе» или «С тещей поцапались, теперь вот с женой месяц не разговариваем».

Похожим образом обычно начинается (во всяком случае, должен начинаться) разговор с участковым терапевтом. Врач: «Здравствуйте, ну как вы себя чувствуете?» И пациент отвечает что-то типа: «Нормально, только стал уставать и не высыпаюсь. А вот недавно стало сильно побаливать в правом боку». То есть, начинаем с общего-целого, а потом переходим на какую-то его часть-сегмент-составляющую.

Как же рассматривать нашу жизнь и ее составляющие?

Придумывать велосипед не нужно – такая модель нашей жизни существует с 70-х годов XX века и называется «Колесо Баланса» или «Колесо жизни». Эта модель может использоваться как своеобразный психологический тест, позволяющий визуализировать степень удовлетворенности или успешности человека. А может использоваться как аналитическая методика для самоработы или же для работы со специалистом: психологом, коучем, финансистом.

В интернете можно найти тысячи рисунков «Колеса Баланса», с различным количеством секторов жизни, их описаниями и разнообразными инструкциями по работе с ними: как их начертить, что на них написать, как их проградуировать и т. п. Сегодня «Колесо» считается символом и главным инструментом коучинга, но оно прекрасно может проявить себя в самых широких сферах нашей жизни. Надо только понимать специфику той работы, где «Колесо Баланса» используется, то есть, какого именно «баланса» вы хотите достигнуть, и в чем (Рис. 4).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Джидарьян И.А. Психология счастья и оптимизма. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013

2

Джидарьян И.А. Психология счастья и оптимизма. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013